Античные музы как этапы мифопоэтического генезиса: метрическое и динамическое освоение восьмиэлементной модели повествования (на материалах романа И.С. Тургенева «Накануне»)

Автор: Денисов Д.В.

Рубрика: Культурология и искусствоведение

Статья в выпуске: 4 (103) т.27, 2025 года.

Бесплатный доступ

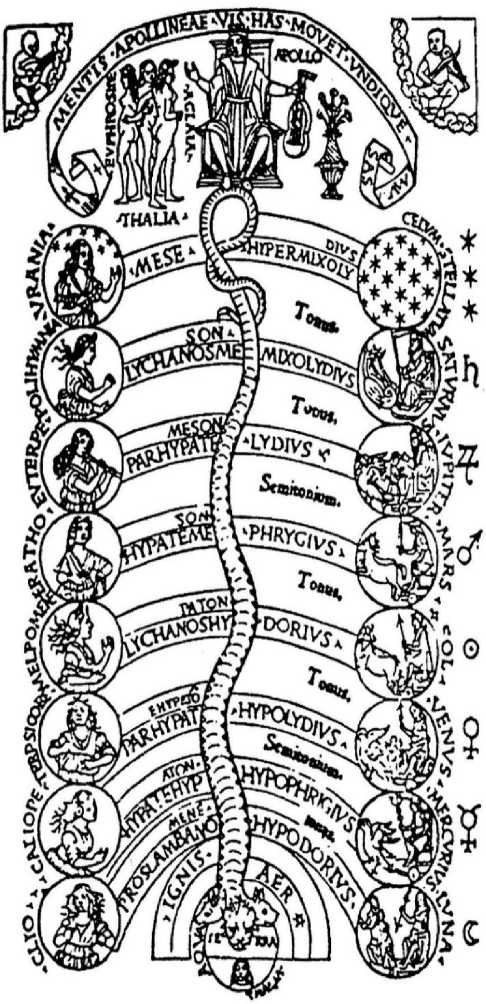

Объект предлагаемого исследования – метрический и динамический способы освоения 8элементной модели повествования. Исследование проводится в контексте античного представления о музах, которые в одном из установленных изображений планетарных сфер упорядочены таким образом, что допускается возможность применения этого порядка к описанию процессов творческой деятельности, например, повествования: Клио отвечает за описание исторического контекста; Каллиопа обозначает этап ввода персонажа, обладающего эпическим потенциалом; Терпсихора отмечает переход к действиям; Мельпомена сигнализирует о сложившейся коллизии; Эрато – о влюблённости и борьбе за свою любовь; лирический настрой, символизируемый Евтерпой, и сказочное нарушение устоев сопровождают друг друга; Полигимния отмечает рубежный, фатальный этап получения результата; Урания – этап завершения, трудного достижения, проявления эмпатии. Результатом мифопоэтического генезиса, состоящего в применении данного порядка к этапам повествования, становится 8элементный цикл, включающий экспозицию, завязку, развитие действия, коллизию/кульминацию 1, коллизию/кульминацию 2, осложнение действия, развязку и эпилог. Атрибуты муз и свойства планетарных сфер, к которым музы приписаны, были успешно применены к метрической 8элементной модели повествования и к 24элементной, полученной в результате динамического освоения 8элементной модели. Выявленные свойства этапов 8элементного цикла повествования устойчиво проявляются на протяжении неполных пяти 8элементных и двух 24элементных циклов повествования в романе «Накануне» И.С. Тургенева.

Сюжетное развитие, повествование, нарратология, макроструктуры повествования, онтология, онтологическое моделирование, восьмипунктовая дуга

Короткий адрес: https://sciup.org/148331921

IDR: 148331921 | УДК: 168.522: 821.161.1 | DOI: 10.37313/2413-9645-2025-27-103-102-116

Текст научной статьи Античные музы как этапы мифопоэтического генезиса: метрическое и динамическое освоение восьмиэлементной модели повествования (на материалах романа И.С. Тургенева «Накануне»)

EDN: JJYAFL

Введение. Каждой эпохе, каждому культурному ареалу свойственны свои представления о том, сколько частей следует выделять в некоем целом, будь то годовой цикл, жизненные периоды или структура художественного произведения. Привычное для нас деление драмы на пять актов имеет свои истоки в античной литературе, но последовательно оно было реализовано только в эпоху Возрождения. В древнеиндийской драме число актов варьировалось, но их число ограничено пятью элементами сюжета, причём число соединительных звеньев (скр. samdhyangas), конституирующих каждый элемент, установлено Бхаратой (II в. до н.э. – II в. н.) в древнеиндийском трактате о драматическом искусстве «Натьящастра» (скр. nātyaShāstra; гл. 19, шлоки 12–104) как равное 64 (и в одном случае – 65) [Mainkar T.G., с. 33–135]. В индийской драме 60-элементная базовая модель, содержащая пять 12-элементных периодов (5 · 12 = 60), адаптирована к модели 64-элементной таким образом, что на первый элемент сюжета приходятся 12 соединительных звеньев, на элементы с второго по четвёртый – по 13, в пятом – 13 (или 14). Корреляция между 8-элементностью, составляющей базовую «сетку» 64-элементной модели, и 12-элементностью возникает в результате двух разных способов освоения 8-элементной онтологической схемы: метрического и динамического. Примером служит древнеиндийский цикл познания и исторического развития, включающий четыре эпохи (стадии) нисходящей и четыре эпохи (стадии) восходящей фазы цикла, причём каждая фаза имеет динамический характер и осваивается 12-ю этапами [Шри Юктешвар, с. 9–17]. В музыкальной теории построение, измеряемое 64-я тактами, принято называть периодом повторного строения (например, 8 раз по 8 тактов). Античности не были свойственны макромодели, однако след 8-элементной процессуальности присутствует в одном из схематических отображений концепции планетарных сфер Клавдия Птолемея (II в. д. н.э.), опубликованном Хельмутом Вернером [Werner H., c. 143] (рис. 1). В данном отображении концепция планетарных сфер, рассматриваемая в настоящем исследовании как один из вариантов древних 8-элементных моделей творения, выступает в виде классификационной схемы, в которую наряду с поэтическими размерами и ладами народной музыки вписаны и античные музы.

Геоцентрическая модель мира, как известно, опровергнута, но при этом успешно используется в современных системах навигации. Обсуждение концепции планетарных сфер как элемента мифологической картины мира находится, с одной стороны, за рамками философского дискурса, с другой стороны, согласно данным самых разнообразных отраслей знания подтверждается эффективность применения именно восьмиэлементных моделей. Философское обобщение естественно-научных концепций подвигает А.Г. Решетова к выводу об универсальных закономерностях развития: «Движению отданы семь из восьми возможных информационных шагов, будь то период таблицы Менделеева, цветовой спектр или звуковой диапазон. Восьмой шаг – остановка, своеобразная площадка для отдыха перед новым восхождением» [Решетов, 2010, c. 373]. К этому можно также добавить термодинамический цикл, в котором предметом обобщённого анализа становится состояние системы на каждой из восьми выделяемых стадий. Среди концепций сюжетного развития также встречается восьмиэлементная модель – это концепция восьмипунковой дуги (eight point story arc). Несмотря на то, что она не получила должного обоснования ни в зарубежной, ни в отечественной научной литературе, она принята в многочисленных англоязычных изданиях для начинающих писателей1 в качестве критерия правильности (меры)2 литературного повествования. В отечественном филологическом дискурсе отсутствуют какие-либо её упоминания. В связи с этим возникает необходимость рассмотрения способов реализации восьмиэлементной модели повествования в литературных произведениях.

Гипотеза исследования состоит в допущении того, что концепция планетарных сфер в качестве модели творения представляет собой одну из древнейших попыток описания процессов генезиса, а вписанные в неё античные музы олицетворяют процессы самоорганизации, одна из разновидностей которых – художественное повествование.

Цель настоящего исследования – ввод метода онтологического моделирования процессов повествования в отечественный филологический дискурс.

Объект исследования – метрический и динамический способы освоения 8-элементной модели повествования.

Предмет исследования – мифопоэтический генезис, состоящий в применении атрибутов муз и свойств, приписываемых планетарным сферам, за которыми они закреплены, в отображении, опубликованном Х. Вернером (рис. 1) [Werner H., c. 143], к интерпретации и описанию этапов художественного повествования. Иные варианты взаимного расположения планетарных сфер, имевшие место в древности, в настоящем исследовании не учитываются.

Научная новизна исследования состоит в разработке периодических моделей сюжетного развития.

Актуальность настоящей работы определяется необходимостью научного обоснования макромоделей повествования.

Методы исследования. В предлагаемом исследовании реализуется метод онтологического моделирования в применении к процессам повествования. Повествование рассматривается в виде цикла освоения четырёхуровневой модели3, онтологический верх которой представляет собой пространство равновесного покоя (1- и 8-й этапы/стадии), а онтологический низ – уровень решительных действий, сопряжённых с опасностью (4-й этап/стадия) или вызывающих осуждение (5-й этап/стадия). В базовом варианте предлагаемая модель имеет метрический характер, при котором один этап повествования выражен одной единицей текста, установленной для анализа. В актуальном исследовании – это одна глава прозаического или поэтического произведения. При динамическом освоении, имеющем место в древнеиндийской концепции познания и смены исторических эпох, базовая онтологическая схема насчитывает 8 эпох (стадий развития, эпохальных стадий), из которых стадии онтологического верха содержит в каждом случае по 4 основных этапа (по 4 главы), стадии онтологического низа – по одному (по 1 главе), а второй сверху и второй снизу уровни, соответственно, – по 3 и 2 основных этапа ([4 + 3 + 2 + 1] + [4 + 3 + 2 + 1] = 20). В целях адаптации структурной схемы к реальным временны́м процессам в древнеиндийской модели вводятся промежуточные (вспомогательные) этапы, реализующиеся на уровне сопоставимых десятичных значений по два на каждую стадию (до и после основного этапа) – ([0,4 + 4 + 0,4] + … + [0,1 + 1 + 0,1]) · 2 = 24. Таким образом 8-элементная метрическая модель освоения четырёхуровневой онтологической схемы, принятая в настоящем исследовании в качестве базовой модели повествования, становится 24-элементной. Преимущество динамической 24-элементной модели в том, что каналами реализации логических взаимосвязей в ней служат ритмические образования, число которых ограничено делителями. Так, делители «3» и «8» реализуются как три 8-элементных цикла повествования. Основная функция этапов (стадий) онтологического верха состоит в создании, описании и созерцании художественного образа, основная функция этапов (стадий) онтологического низа – в нахождении самых запутанных сюжетных решений. Динамика повествования определяется обратным соотношением образа и сюжета на верхних и на нижних уровнях.

История вопроса. В.Я. Пропп выделил при обобщённом рассмотрении формулы волшебной сказки, насчитывающей 31 действия-функции и два недействия, 7 периодов, оформленных в его подходе в виде 7 таблиц [Пропп В.Я. , с. 91–96]. Немецкими лингвистами М. Метцельтином и Г. Якше был предложен 8-элементный трансформационный текстоид в качестве идеальной схемы комплексного высказывания, рассчитанный на трёх персонажей (главный герой, антагонист, помощник): в пропозициях со 2-й по 7-ю имеют место перипетии главного персонажа трансформационного текстоида, а пропозиции 1 и 8 содержат начальную и завершающую ситуации [Metzeltin M., Jaksche H., c. 52–59]. Я.Л. Забудская отметила, что с учётом хоровой песни и отсутствия персонажей на сцене в древнегреческой комедии число «актов» колеблется от четырех до семи, хотя некоторое тяготение к числу пять (пять комедий Аристофана из девяти) можно признать [Забудская Я.Л., с. 74–82]. В концепции путешествия героя Кристофера Воглера, заточенной на голливудскую кинопродукцию, три действия подразделяются на 12 этапов, которые перечислим: 1) Обыденный мир, 2) Зов к странствиям, 3) Отвержение зова; 4) Встреча с наставником; 5) Преодоление 1-го порога, 6) Испытания, союзники, враги, 7) Приближение к сокровенной пещере, 8) Главное испытание; 9) Награда, 10) Обратный путь, 11) Возрождение, 12) Возвращение с элексиром [Воглер К., c. 43–61].

В основу предлагаемого 8-элементного цикла повествования положена концепция «прямого» и «обратного» хода повествования в структуре сказочного сюжета, предложенная Е.М. Мелетинским, С.Ю. Неклюдовым, Е.С. Новиковым, Д.М. Сегалом, которыми выделены четыре функции: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, причём кульминация (допускающая возможность троекратного повтора) составляет центр эпизода [Мелетинский Е.М. и др., с. 82–91].

В разрабатываемом подходе, применимом как к отдельному эпизоду, так и к сюжетному развитию и учитывающем возможность метрической и динамической интерпретаций, принимаются перечисленные функции этапов для «прямого» хода повествования и уточняются функции этапов «обратного» хода повествования: экспозиция (1-й этап) расположена симметрично по отношению к эпилогу, особенность которого состоит в том, что он служит пространством для реализации авторского намерения (8-й этап); завязка (2-й этап, постановка цели) – симметрично развязке (7-й этап, достижение результата); развитие действия (3-й этап, локализация) – симметрично его осложнению (6-й этап, снятие пространственных ограничений), фактические столкновения (4-й этап, кульминация/коллизия 1) сменяются столкновением точек зрения, позиций (5-й этап, кульминация/коллизия 2). Продолжающееся повествование осуществляется посредством повторного, а также в случае необходимости многократного освоения данного цикла [Денисов Д.В., с. 83 b].

Автором настоящего исследования была высказана точка зрения, что при повествовании имеет место объединение в 8-элементный цикл каждых двух четырёхэлементных периодов (фаз) будь то четыре части речи в «Риторике» (III.13–19) Аристотеля (вступление, изложение, убеждение /доказательство/, заключение) [Аристотель, с. 136 а] или концепция четырёх обязательных элементов устного повествования В. Лабова и Й. Валецки (orientation, complication, evaluation, resolution) [Labov W., Wa-letzky J., с. 111–124]: первым таким периодом (фазой) вводятся общий контекст и некая проблемная ситуация (рис. 2, этапы 1–4), а вторым периодом (фазой) осуществляется её преодоление и достигаются цели актуального 8-элементного цикла повествования (таб. 1., этапы 5–8). Также было предпринято соотнесение этапов повествования с античными музами и с элементами пифагорейского тетратктиса [Денисов Д.В., с. 66 а], концепция античных муз привлекалась к анализу структуры повествования в романах «Машина времени» Г. Уэллса и «Аэлита» А. Н. Толстого [Денисов Д.В., с. 178–183 c].

В терминах социокультурной динамики, передаваемой посредством V-образной схемы [Денисов Д.В., с. 174 c], переход от верхних уровней к нижним отражают операторы: «Очень хорошо» (верхний уровень, 1-й этап таб. 1), «Хорошо» (второй сверху, 2-й этап), «Хуже» (второй снизу, 3-й этап), «Хуже всего» (нижний уровень, 4-й этап). В восходящей фазе эти операторы уточняются следующим образом: «Лучше (чем 4-й)» (5-й этап), «Хуже» (6-й этап), «Самое наихудшее» (7-й этап, хуже, чем 4-й), «Стабильно» (8-й этап, лучше, чем 7-й) [Денисов Д.В., с. 183 b].

Апробация 8-элементной модели повествования была произведена, в том числе на материале живописных циклов [Денисов Д.В., Журавлев М.Ю., Медведева Н.Ю., с. 82].

Анализ иллюстрируется материалами романа И.С. Тургенева «Накануне» (1860). Обзор научной литературы, посвящённой этому роману И.С. Тургенева, а также анализ системы персонажей первого и второго плана были произведены китайским исследователем Тао Чжэн [Чжэн Т., с. 33–38].

Результаты исследования. Концепция добрых богинь, покровительствующих искусствам, возникла в Древней Греции к VII в. до н. э. Эта концепция прошла длительный этап развития, пока не приняла тот вид, в котором она известна на сегодняшний день. Сначала была только одна богиня, отвечавшая за художественное творчество (Гомер «Илиада», Гесиод, Пиндар). Затем появилось представление о трёх богинях, дочерях Урана: Мелета (практика), Мнема (память), Аойда (песня). «Диодор Сицилийский (80 – 29 гг. до н. э.) в своём труде «Историческая библиотека» (IV 7, 4) говорит, что “музы были названы от [выражения] ‘осведомлять людей’ (μυεı̑ν τους ανθρω πους)… – обучение всем тем видам [знаний], которые хороши и полезны, и тем, которые не известны необразованному народу”» [Герцман Е.В., с. 25]. Кроме того, Е.В. Герцман соотносит существительное μωσα ‘муса’ с глаголом μαομαι ‘желать, стремиться’, а также с существительными μανια ‘безумие, восторженность, вдохновение’ и μαντις ‘прорицатель’. При этом связь с прорицаниями состоит в том, что практически все прорицания облекались в песенную форму [Герцман Е.В., с. 26–27]. Момент перехода от богинь-прорицательниц к богиням, покровительствующим искусствам, зафиксирован в бытовавшем в беотийском городе Орхомене культе харит, добрых богинь, атрибуты которых – розы, мирт, колосья или маки, музыкальные инструменты. Праздник Харитесии, посвящённый трём харитам – Евфросинье ‘радостная’, Талии ‘цветущая, богатая’ и Аглае ‘прекрасная’, сопровождался музыкальными состязаниями и танцами. Талия в качестве высшей вошла позже в плеяду девяти муз. Римляне, подобно трём старшим музам, соотносили муз с тремя каменами, нимфами, которые любили петь [Герцман Е.В., с. 27–29].

В рис. 1 восемь планетарных сфер приведены сверху вниз от Урании (сфера неподвижных звёзд) до Клио (сфера Луны). Над сферами восседает Аполлон, эпитет которого Мусагет, т. е. предводитель муз, а рядом с ним – Талия, муза комедии. В нижней части схемы находится Земля, представленная четырьмя стихиями. Логика такого размещения состоит в том, что и Аполлон, и Талия смотрят вниз на «комедию жизни», т. е. на жизнь, как на театр. «Вознесённое» положение Талии объясняет то, что Талия относится не к анализируемому циклу повествования, а к жанру комедии. Время создания этого рисунка и авторство неизвестны, информация о сопоставимых схематических отображениях отсутствует.

Музы следуют в соотнесении с планетарными сферами рис. 1 сверху вниз в следующем порядке:

-

8. Урания, муза астрономии (сфера неподвижных звёзд), а также эпитет Афродиты, символизирующей возвышенную любовь;

-

7. Полигимния, муза пантомимы (сфера Сатурна);

-

6. Евтерпа, муза лирической поэзии (сфера Юпитера);

-

5. Эрато, муза любви (сфера Марса);

-

4. Мельпомена, муза трагедии и печальной песни (сфера Солнца);

-

3. Терпсихора, муза танца (и хорового пения) (сфера Венеры);

-

2. Каллиопа, муза эпической поэзии (сфера Меркурия);

-

1. Клио, муза героической песни и истории (сфера Луны).

Сверху вниз сферы пронизывает трёхглавый Змий познания, отражающий направленность творения и привнесения божественности в жизнь земного человека. В случае с самоорганизацией направленность была бы противоположной – снизу вверх в направлении восхождения от человеческого к божественному, от частного к общему. Литературная деятельность как процесс творческий аналогичен мифологическому процессу творения, который в рис. 1 представлен движением вниз от общего, а повествование как процесс самоорганизации следует от частного в направлении снизу вверх.

Рис. 1 . Восемь планетарных сфер как классификационная схема (приводится по [Werner, 2001, c. 142–143]

(Eight planetary spheres as a classification scheme (given from [Werner, 2001, c. 143])

Движение от частного и движение от общего – противоположно направленные способы рассмотрения. Возможность их одновременной реализации в ткани повествования была продемонстрирована ранее в анализе повести «Капитанская дочка» А.С. Пушкина, в котором направленность от частного к общему была соотнесена с сюжетным развитием, а от общего к частному – с этапами вторжения в сюжетное развитие некой инореальности, представленной снами, интригами, обстоятельствами непреодолимой силы [Денисов Д.В., с. 64–72 а].

Образность старинного рисунка показательна в том, что при переходе к каждой сфере, расположенной выше, толщина змия, олицетворяющего процесс познания, становится всё тоньше. Тоже самое можно сказать о 8-элеменной модели повествования: импульс, данный в начале повествования, становится всё слабее и иссякает по достижении его восьмого этапа. Постулируемая невозможность осуществления внешней динамики (перемещения, активное противоборство) на 8-м этапе литературного повествования компенсируется привнесением смысла, относительно которого не только становятся понятными, объяснимыми и воспринимаются как целостность все предшествующие этапы, но и открывается возможность для дальнейшего развития. Отсутствие внешней динамики и созерцательность – два фактора, обеспечивающих глубину познания.

8-й этап символически соотнесён в рис. 1 со сферой Урании, закреплённой за сферой неподвижных звёзд. В символике восьмиэлементного цикла повествования данное соотнесение позволяет охарактеризовать восьмой этап как этап обретения того, что при обычных условиях недостижимо. Третий фактор, делающий такое достижение возможным, состоит в эмпатии, примирении с собою, с другими, в установлении гармонии, которая выше всякой враждебности (аспект, реализованный Левиным в 8-й части «Анны Карениной» Л.Н. Толстого). Этот фактор передаётся образом Афродиты, олицетворяющим возвышен- ную любовь: её эпитет – также Урания (в таком мифологическом контексте в качестве обоснованных воспринимаются образ Т. Лариной в 8-й главе «Евгения Онегина» А.С. Пушкина, образ заглавной героини в 16-й главе романа «Аэлита» и образ Зои в 16-й главе романа «Гиперболоид инженера Гарина» А.Н. Толстого). Благодаря этому фактору, допускающему возможность совмещения противоположностей, познание может направляться по новому, ранее неизвестному пути (например, образ Пугачева в 8 гл. - «Незваный гость» - повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка»).

Таб. 1. Античные музы и 8-элементный цикл повествования: метрический и динамический подходы

(The Ancient muses and the 8-element narrative cycle: metrical and dynamic approaches)

|

Музы, планетарные сферы, части трагедии |

Образы и мотивы |

Музы, планетарные сферы, части трагедии |

|

|

Нисходящая фаза цикла |

Восходящая фаза цикла |

||

|

Верхний уровень: общая идея цикла; авторский замысел; образ эпохи, погружение в проблему, глубина постижения |

|||

|

1. Клио, муза героической песни и истории (сфера Луны) |

Метрическое освоение: этапы (главы) 1, 9, 10. Динамическое освоение: стадия 1, главы 1–5. Экспозиция (Очень хорошо): описание эпохи, ввод её представителей; авторские обобщения; авторское намерение, скрытое за начальными описаниями; образ чаще молодого, молодцеватого, перспективного персонажа, имеющего харизму, кураж, и способного придавать развитию динамику, а циклу - тему; указание со стороны некоего авторитета |

Метрическое освоение: этапы (главы) 8, 16, 24. Динамическое освоение: стадия 8, главы 20–24 Эпилог (Стабильно, лучше, чем этап 7): реализация авторского намерения; детальная разработка (созерцание) образа или проблемы; прекращение повседневных видов деятельности; радость постижения, спокойствие завершения, сострадание к персонажу (-ам), попавшему (-им) в неразрешимую ситуацию; необходимость перехода к новой ситуации (новому циклу) |

8. Урания, муза астрономии (сфера неподвижных звёзд), а также Урания – эпитет Афродиты, символизирующей возвышенную любовь |

|

Второй сверху уровень: нахождение образов/персонажей, служащих живым воплощением идеи; обеспечение логических взаимосвязей |

|||

|

2. Каллиопа, муза эпической поэзии (сфера Меркурия) [Пролог древнегр. трагедии: декламация, выход хора] |

Метрическое освоение: этапы (главы) 2, 10, 18 . Динамическое освоение: стадия 2, главы 5-9 . Завязка (Хорошо): постановка цели цикла, уточнение предмета познания; начальные неудачи, но энтузиазм сохраняется; мотив пути; ввод персонажа, обладающего эпическим потенциалом |

Метрическое освоение: этапы (главы) 7, 15, 23. Динамическое освоение: стадия 7, главы 16-20 . Развязка (Самое наихудшее, хуже, чем состояние на этапе 4): достижение цели цикла; получение результата; исчезновение пространства; балансирование на грани жизни и смерти; встреча с самым опытным персонажем |

7. Полигимния, муза пантомимы (сфера Сатурна) [Коммос, общий плач хора и тех, кто на сцене] |

|

Второй снизу, событийный уровень: взаимодействие с привходящими обстоятельствами; адаптация к ним и их преодоление |

|||

|

3. Терпсихора, муза танца /и хорового пения/ (сфера Венеры) [Эписодий, речевые сцены между |

Метрическое освоение: этапы (главы) 3, 11, 19. Динамическое освоение: стадия 3, главы 9-11 . Развитие действия (Хуже): локализация действия, т.е. ввод пространственных ограничений; обитатели некоего малого сообщества; рутина, безнадёжность; прогрессирующая материализация изначальной |

Метрическое освоение: этапы (главы) 6, 14, 22. Динамическое освоение: стадия 6, главы 14-16 . Осложнение действия (Хуже, сопоставимо с этапом 4): снятие пространственных ограничений и привходящие обстоятельства приводят к нарушению устоявших практик, что ведёт либо к возвышенным |

6. Евтерпа, муза лирической поэзии (сфера Юпитера) [Стасим, хоровая песнь без анапе стов и |

|

песнями хора] |

идеи побуждает к уделению бо́льшего внимания разработке сюжета |

переживаниям, либо к социальным потрясениям, либо к переплетению того и другого |

трохеев, т. е. не маршевого характера] |

|

Нижний, кульминационный уровень: невыносимые условия, противостояние ограничениям |

|||

|

4. Мельпомена, муза трагедии и печальной песни (сфера Солнца) [Эксод, основное действие древнегреческой трагедии] |

Метрическое освоение: этапы (главы) 4, 12, 20. Динамическое освоение: стадия 4, главы 11-12 . К о л л и з ия (кульминация) 1 (Совсем плохо): необходимость выхода из однообразия, монотонности бытия; невыносимые условия, возможна опасность; образ найден, но идея цикла может быть утрачена; сюжет важнее, чем образ и идея цикла |

Метрическое освоение: этапы (главы) 5, 13, 21. Динамическое освоение: стадия 5, главы 13-14 . К о л л и з и я (кульминация) 2 (Лучше, чем этап 4): желаемая ситуация; партнёрство; выводы; запрет со стороны авторитета; противодействие авторитету; невозможность изменения ситуации в свою пользу; образ персонажа, способного противостоять опасностям, авторитетным мнениям и проявлять лидерские качества |

5. Эрато, муза любви (сфера Марса) [Парод, песнь хора при выходе на сцену] |

Событийная динамика невозможна и на первом этапе повествования, так как функция первого этапа повествования состоит, прежде всего, в нахождении двух образов: персонажа, который станет для читателя проводником сквозь события и превратности судьбы, и эпохи, в контексте которой этому персонажу суждено действовать. В этом смысле актуально символическое соотнесение первого этапа повествования с музой Клио, музой истории и героической песни, отнесённой к сфере Луны. Даже если автор введёт на первом этапе повествования некие глобальные события, они будут служить только фоном (контекстом) для предполагаемого развёртывания тех или иных сюжетных линий. Персонажу, введённому на первом этапе повествования, суждено в рамках обобщённой схемы подвести тем или иным способом к некой важной встрече с другим значимым персонажем, находящимся в фокусе авторского интереса в целом или же являющимся центральным для актуального 8-элементного цикла повествования. На 8-этапе возможно погружение в круг проблем, значимых для этого персонажа, и появляется возможность для встречи и «личной» беседы с ним. В повести «Капитанская дочка» А.С. Пушкина таким персонажем-проводником становится Гринев-младший, а в романе «Аэлита» происходит распределение функции проводника на двух персонажей: американский журналист Скайльс, введённый в 1й главе, приводит читателя во 2-й главе в мастерскую инженера Лося, который далее сопровождает читателя на планету Марс (гл. 8 - «Спуск /на Марс/») и знакомит его с этой планетой.

Крайне проблемный характер 4-го этапа символически выражается соотнесением с Мельпоменой, музой трагедии, отсюда предпочтительное обозначение этого этапа как коллизия, а не кульминация. В образности рис. 1 трагедийность есть результат положения Солнца (сферы Солнца) на нижнем уровне схемы. Это означает, что творческие и созидательные силы, соотносимые с Солнцем, находятся в упадке, а преобладают деструктивные и неуправляемые тенденции. Вне соотнесения с музой трагедии относительно 4-го этапа повествования можно отметить, что на этом этапе складываются ситуации опасности, как это имеет место в китайском цикле творения [Денисов Д.В., с. 67 а]. Отнесением в таб. 1 Мельпомены, музы трагедии, к нижнему уровню устанавливается онтологическое противопоставление с Талией, музой комедии, занимающей в рис. 1 и 2 положение над рассматриваемым циклом повествования.

Внутри цикла повествования (таб. 1) нисходящая фаза (этапы от 1- до 4-го) предоставляет пространство для развития от общего к частному, в то время как восходящая (этапы от 5- до 8-го) способствует переходу от частностей к главному и реализации авторского намерения в том объёме, в котором оно достижимо в актуальном восьмиэлементном цикле. Соответственно, согласно таб. 1, движение к общему (8-й этап повествования) осуществляется через погружение в частное (4- и 5-й этапы).

Проблемность 5-го этапа повествования зашифрована в рис. 1 и таб. 1 закреплением Эрато, музы любви, за сферой Марса. Данное сочетание указывает на то, что за предмет любви необходимо бороться, необходимо отстаивать свои решения перед лицом любых авторитетов, но в силу нахождения этого этапа на нижнем уровне рис. 2 изменить эти попытки ничего не могут. Отсюда возникает приведённая выше формулировка о предосудительности действия и обозначение этапа как коллизии 2.

С учётом того, что за первым этапом были закреплены функции описания контекста и нахождения персонажа, носителя динамического начала, а за восьмым – выявление сути событий, правды персонажа, находящегося в фокусе писательского интереса, основные события разворачиваются на этапах повествования со 2-го по 7-й, из которых события, трагические для персонажа (коллизия/кульмина-ция), выступающего в повествовании в качестве проводника авторской воли, приходится на 4- и 5-й этапы. Второй и седьмой этапы связаны между собой как рождение и смерть, в данном применении – начало (завязка, постановка цели) и завершение (развязка, получение результата). Ввод персонажа, обладающего эпическим потенциалом, характерен для завязки. Каллиопа (сфера Меркурия), муза эпической поэзии, отмечает этот этап повествования. На 7-м же, фатальном этапе, должны быть подведены основные итоги цикла, чтобы на его 8-й этап можно было бы вынести нечто особо важное для автора. Персонажу-проводнику, иногда выступающему против персонажа с эпическим потенциалом и иногда совпадающему с ним, суждено преодолеть этот рубежный этап. В порядке рис. 1 и таб. 1 к седьмой сфере, сфере Сатурна ( греч . Хронос), образующей предел для мира смертных, отнесена Полигимния, муза пантомимы. Римский бог Сатурн – бог земледелия. Известен же он был тем, что пожирал своих детей. Соприкосновение с этим пределом даёт ощущение переживания грани между жизнью и смертью. В подобные моменты реальные события могут восприниматься как пантомима: физический звук исчезает, а небесные гимны только начинают звучать, но ещё не доступны для земного восприятия, настроенного на звуки физические.

Второй и седьмой этапы повествования как этапы, ограничивающие событийную составляющую 8элементного цикла, требуют соответствующей поддержки в случае завязки, из чего вытекает функция развития действия 3-го из восьми этапов повествования, а также соответствующей подготовки в случае развязки, что обусловливает функцию осложнения действия 6-го этапа. Для развития действия на 3-м этапе чаще всего требуется определение некоего локального пространства (родовое гнездо, дом, крепость), в котором развитие, а именно коллективное взаимодействие может осуществляться на протяжении последующих четырёх этапов (стадий). В порядке рис. 1 и таб. 1 третья сфера – сфера Венеры. За этой сферой закреплена муза танца Терпсихора, символизирующая, во-первых, действие само по себе, во-вторых, коллективность действия. На 6-м этапе повествования упомянутое выше пространственное ограничение снимается, что и нарушает привычный ход вещей. В порядке таб. 1 к сфере Юпитера (6-я), верховного бога, бога-громовержца, покровителя законов и справедливости, отнесена Евтерпа, муза лирической поэзии. Возвышенный настрой персонажей, в том числе лирический, может объясняться тем, что вступает в действие обратное движение, которое в дальнейшем приведёт либо к восстановлению изначальной счастливой ситуации, либо к достижению нового равновесного состояния. Если же для восстановления справедливости потребуется разрушить некоторые устоявшиеся практики, то лирический настрой и социальные потрясения могут случаться на 6-м этапе повествования одновременно.

Далее рассмотрим 8-элементный цикл как периодическую метрическую модель повествования на примере романа И.С. Тургенева «Накануне». Периодический характер модели повествования предполагает наличие устойчивой топологии, состоящей в регулярном проявлении определённых свойств (функций) каждого из этапов на протяжении нескольких циклов. Их наличие означает, что повествование осуществляется не в некоем однородном, а в функционально определённом пространстве. Характеристики 8 этапов (стадий) повествования в таб. 1 содержат универсальные характеристики, в приводимых ниже комментариях отмечаются решения, реализованные И.С. Тургеневым в романе «Накануне».

Верхний онтологический уровень 8-элементной модели повествования (этапы 1, 8) .

Первый этап повествования, зона ответственности Клио, музы истории и героической песни. На первом из восьми этапов повествования имеет место диалогическое взаимодействие во время прогулки молодых персонажей второго плана. Прогулка оказывается в данном романе идеальным средством для реализации функции обзорности (создания контекста). В трёх циклах имеет место собственно прогулка на берегу Москвы-реки недалеко от дачного Кунцево (1-я гл. – ваятель Павел Шубин, философ Андрей

Берсенев; 9-я гл. – Шубин и Елена Николаевна Стахова, барышня 20 лет; затем Елена и Берсенев). В 35й главе супруги Елена (Стахова) и Димитрий Инсаровы гуляют вместе уже по Венеции. В двух циклах имеют место решение о встрече и посещение больного (17-я гл. – Елена решает отправиться к Инсарову в связи с его срочным отъездом в Москву с тем, чтобы проститься; 25-я гл. – описание критического состояния Инсарова и приход Елены).

Восьмой этап повествования, зона ответственности Урании, музы астрономии (сфера неподвижных звёзд), Урания как эпитет Афродиты, символа возвышенной любви. Восьмой этап повествования первого восьмиэлементного цикла отмечен, наоборот, собранием представителей старшего поколения. Главный в 8-й главе образ отца Николая Артемьевича Стахова. Его жена Анна Васильевна присутствует только в начале этого взаимодействия. Кроме того, в этом взаимодействии участвуют троюродный дядя Увар Иванович Стахов и Шубин, с которым у Николая Стахова разворачивается словесная дуэль: читатель становится свидетелем некоего затруднительного положения, возникшего у Н. Стахова (погружение в проблему, таб. 1, этап 8). Во втором цикле – обобщение приняло вид дневника Елены, завершающийся словами: «Я влюблена!» (гл. 16). Готовность к отъезду Инсарова (гл. 24) и собственно отъезд супругов Инсаровых из России, а также то, что отец всё же благословил свою дочь (гл. 32), служат показателями того, что очередные циклы повествования завершились.

Второй сверху онтологический уровень 8-элементной модели повествования (этапы 2, 7).

Второй этап повествования, зона ответственности Каллиопы, музы эпической поэзии. Соотнесение с Каллиопой предполагает ввод на 2-м этапе 8-элементного цикла повествования персонажа, обладающего эпическим потенциалом. Во 2-й главе из уст компаньонки Зои звучит имя Helen, которое нам ещё ничего пока не говорит, но в 10-й главе (2-й этап второго 8-элементного цикла) рассказ Берсенева о Димитрии Инсарове живописует в воображении Елены героический (эпический) образ борца за независимость родной для него Болгарии. В 18-й главе (2-й этап третьего 8-элементного цикла) Инсаров называет Елену своей женой, что делает её сопричастной его устремлениям. В 26-й главе (2-й этап четвёртого 8-элементного цикла) на протяжении восьми суток идёт напряжённая борьба за жизнь Инсарова (начальные трудности, таб. 1, этап 2), а в 34-й (2-й этап пятого 8-элементного цикла) Елена и Димитрий уже муж и жена, но его настигает смерть. Логика такого развития, как мы узнаём из её письма в 35-й главе, в том, что цель освобождения Болгарии стала её жизненной задачей, она стала персонажем, обладающим эпическим потенциалом: «Не знаю, что со мною будет, но я и после смерти Д. останусь верна его памяти, делу его всей жизни» [Тургенев И.С., c. 460]4.

Седьмой этап повествования, зона ответственности Полигимнии, музы пантомимы (сфера Сатурна) . Седьмой из восьми этапов повествования рубежный (фатальный). На нём чаще всего имеет место некое противостояние, ведущее к необратимым изменениям. События седьмого этапа происходят в анализируемом романе не в дачном Кунцево, а в Москве и Царицино. В соответствующих главах происходят следующие «рубежные» события: приглашение Инсарова Берсеневым в Кунцево (гл. 7), столкновение Инсарова с группой пьяных немцев в Царицино (гл. 15), первое тайное посещение Еленой Инсарова в Москве перед не состоявшимся отъездом (гл. 23), напряжённая обстановка в московском доме Стаховых, противостояние с отцом накануне отъезда Елены и Инсарова из России по причине их тайного венчания (гл. 31).

Второй снизу онтологический уровень 8-элементной модели повествования (этапы 3, 6).

Третий этап повествования, зона ответственности Терпсихоры, музы танца /и хорового пения/ (сфера Венеры) . Третий этап повествования предполагает наличие некой локальности, семейного гнёздышка, некоего сообщества в рамках определённого ограниченного пространства и взаимодействие в нём, символизируемое музой танца. В 3-й главе романа место взаимодействия – дачный дом Анны Васильевны и Николая Артемьевича Стаховых; в 11-й – дачная квартира Берсенева, в одну из комнат которой и въехал Инсаров; в 19-й – московский дом Стаховых, с которым Елена уже начала прощаться ; в 27-й главе – московская комната, по которой начал ходить выздоравливающий Инсаров; в 35-й – Болгария как место, где Елена останется навсегда, и её новая родина.

Шестой этап повествования, зона ответственности Евтерпы, музы лирической поэзии (сфера Юпитера). В разрабатываемой модели повествования лирический лад, на который указывает Евтерпа, получает двоякую интерпретацию: как волшебное переживание или как нарушение социального равновесия. В 6-й главе, когда Елена мечтает у окна (возвышенные переживания, таб. 1, этап 6), рассказывается история дружбы с нищей девочкой Катей. Дружба с нищенкой, умершей вскоре после их знакомства, относится здесь к нарушению правил поведения, принятых в благородном сословии (таб. 1, этап 6). В 14-й главе лирическое проявляется в том, что Елена вызвала Инсарова на откровенность и после этого разговора: «Между обоими приятелями завелось что-то странное, что они оба хорошо почувствовали, но назвать не могли, а разъяснить боялись» [Тургенев И.С., c. 381]. Неудачной оказалась попытка отца посватать Елену Курнатовскому, обер-секретарю сената в 22-й главе, осложнившая отношения с дочерью. Разрушение же устоявшегося уклада произошло в доме Стаховых в 30-й главе, когда Елена объявила родным, что тайно венчалась с Инсаровым.

Нижний онтологический уровень 8-элементной модели повествования (этапы 4, 5).

Четвёртый этап повествования, зона ответственности Мельпомены, музы трагедии и печальной песни (сфера Солнца) . Нахождение Солнца на нижнем уровне онтологической модели, как уже отмечалось, символизирует свободу действия деструктивных сил и угнетённость сил блага. В трёх циклах этот этап содержит коллизии, связанные с молодым ваятелем Шубиным, племянником Анны Стаховой (Шубиной) и Николая Стахова. В 4-й главе Шубин обижается на Елену и убегает; в 12-й он в отчаянии и ревнует Елену как к Берсеневу, так и к Инсарову; в 20-й он демонстрирует Берсеневу один «отличный» бюст Инсарова, который собирался подарить Елене на день именин, и второй бюст Инсарова, выдержанный сатирически, который собирался оставить у себя… Таким образом Шубин творчески перерабатывал свои мечущиеся чувства. В 28-й главе, о которой можно говорить как о кульминации, а не как о коллизии, Елена приходит к выздоравливающему Инсарову, когда никто не мешает, и между ними происходит окончательное объяснение, снявшее всякие сомнения и преграды. Опасность (потенциальная коллизия) обнаруживается только в следующей главе, когда выяснится, что слуга видел, как она входила в тот дом.

Пятый этап повествования, зона ответственности Эрато, музы любви (сфера Марса) . Словно иллюстрируя рис. 1 и таб. 1, Шубин говорит Берсеневу в 5-й главе о своей любви к Елене. В 13-й главе Елену очень взволновало временное исчезновение Инсарова… В 21-й главе чувство любви переполняет её: «Первым ощущением Елены, когда она проснулась, был радостный испуг. „Неужели? Неужели?“ – спрашивала она себя, и сердце замирало от счастия» (С. 408). Но как это часто бывает её чувство наталкивается на непонимание со стороны отца, который возмущён сообщением о её визите в «один дом» (гл. 29). На то, что на этом этапе борьба неизбежна, указывает отнесение Эрато к сфере Марса. В 5-, 13-, 21-й главах речь всё время о любви в той или иной степени её проявления: это кульминационные моменты. Коллизия же назревает только в 29 главе, но пока ещё без непосредственного участия Елены.

Изложенное показывает, что каждый из этапов повествования в рамках метрической 8-элементной модели располагает устойчивыми характеристиками на протяжении нескольких периодов повествования и что эти этапы вполне могут быть описаны посредством символического соотнесения с соответствующими музами (рис. 1 и таб. 1).

Расширяет возможность применения 8-элементной периодической модели повествования возможность наряду с описанным метрическим применением, в котором один этап повествования измеряется одной текстовой единицей, применением динамическим, в рамках которого практически реализуется соотношение 4 к 1 для нисходящей дуги и 1 к 4 для восходящей. В рамках динамической модели повествования для описания широкого контекста отводятся по 4 основных этапа (1- и 8-я стадии), для завязки и развязки (2- и 7-я стадии) – по три, для развития и осложнения действия (3- и 6-я стадии) – по два, для кульминации (4- и 5-я стадии) – только по одному основному этапу. Обобщённо можно сказать, что имеет место последовательность, обратная тетрактису Пифагора – 4 + 3 + 2 + 1 = 10, действующая в древнеиндийской концепции познания. Отличие этой концепции состоит в привязке к реальному времени, осуществляемой посредством ввода на уровне сопоставимых десятичных значений переходных периодов до и после каждого основного периода (например, 0,4 + 4 + 0,4 = 4,8; 0,1 + 1 + 0,1 = 1,2), причём общая сумма этапов становится равной 24: (4,8 + 3,6 + 2,4 + 1,2) · 2 = 24 [Шри Юктешвар, с. 9–17]. Соответственно, в динамической модели повествования экспозиция и эпилог измеряются в каждом случае 4,8-этапами, завязка и развязка в каждом случае – 3,6-этапами, развитие действия и осложнение действия требуют по 2,4 этапа, кульминация 1 и кульминация 2 – по 1,2 этапа. Особенность динамического подхода в том, что в качестве каналов реализации сюжетных линий служат ритмы, число которых определяется количеством делителей, а возможности повествования ограничены приходом ритмов к полному или к относительному завершению на определённых этапах. Комбинаторные возможности числа 24 органично дополняются 5-элементным ритмом: 24 + 1 = 5 · 5 = 25. Следующий предел отмечен ритмом 7-элементным: 24 + 24 + 1 = 7 ·7 = 49.

Проиллюстрируем применение динамической модели к повествованию также на примере романа И.С. Тургенева «Накануне», оценив соответствие содержания глав романа пределам, установленным в 24-элементном цикле делением на стадии (таб. 1). Но сначала отметим, как проявляет себя 12-элементный ритм, образуемый этапами нисходящей и восходящей фаз динамической модели, и ответим на возможные возражения против предлагаемых методов моделирования процессов повествования.

Знакомство Елены Стаховой с Димитрием Инсаровым, все помыслы которого устремлены на освобождение от османского ига Болгарии, его родины, приходится на 12-ю главу, последнюю в нисходящей фазе. Если применить метрику уже упомянутой древнеиндийской драмы, то можно сказать, что с 12-й главой закончился «первый акт» романа. Для развития их отношений потребовалось 11 последующих глав, и в 23-й они уже строят совместные планы, но к завершению 24-й главы Инсаров тяжело заболевает. В анализируемом романе 25-я глава, в которой становится понятной тяжесть заболевания, тематически примыкает к 24-й главе, раскрывает потенциал, заложенный в ней. В этом смысле можно сказать, что 25-я глава романа «Накануне» завершает его «второй акт», как 25-е соединительное звено – второй акт древнеиндийской драмы. Последующие десять глав описывают процесс выздоровления Инсарова, отъезд и пребывание с женой Еленой в Венеции, а также его смерть. Если оставаться в рамках 12-элементного ритма и учесть, что 35-я глава, в которой Елена Сергеевна отправляется сопровождать тело мужа для похорон в охваченной войной Болгарии, содержит эпилог, отделённый от основного текста чертой, который можно было бы посчитать и за отдельный этап повествования, то можно сказать, что роман «Накануне» содержит три полных 12-элементных и, соответственно, полтора 24-элементных цикла. В древнеиндийской драме полные три акта содержат 38 соединительных звеньев (12 + 13 + 13 = 38).

Читатель может возразить, ссылаясь на максиму обозримости, значимую как для ораторского, поэтического, так и научного текста, что невозможно построить для столь продолжительных периодов повествования модель, логические связи которой реализовывались бы с ритмической точностью. Опровергая это утверждение, отметим, что в случае отсутствия строгих ритмических взаимосвязей мы не могли бы воспринимать художественный текст как произведение искусства и как модель реальных жизненных процессов, как подражание им. В отношении именно 24-элементного цикла отсылаем заинтересованного читателя к роману Л.Н. Толстого «Анна Каренина», шесть частей которого, насчитывающие сопоставимое число глав, содержат 24-/25-элементный предел, подходя к которому в каждой последующей части очередной главный персонаж осознаёт, что в избранном направлении развития более не будет: действие переносится либо в другую местность, либо смещается на общественные явления или на восприятие обществом определённых событий и поступков [Денисов Д.В., с. 81–88 b]. Наиболее известные сферы, в которых применяются 24-элементные модели: темперированный строй музыки, в котором возможны только 24 тональности, суточный цикл и индийская философия санкхьи ( скр . sānkhyā ‘число’), первая из шести философских систем Древней Индии, в которой Природа ( скр . prakriti) ограничена 24 элементами: 8 нематериальными и 16 материальными.

На возможный аргумент об отсутствии соответствующих указаний в «Риторике» и «Поэтике» Аристотеля можно ответить, что рассматриваемые модели повествования – предмет онтологии и относятся к общим закономерностям развития. В случае с 8-элементной моделью актуален трактат Аристотеля «О возникновении и уничтожении», в котором философ, следуя Эмпедоклу, говорит о четырёх элементах природы (которым в нашем применении в таб. 1 соответствуют срединные этапы с 3-го по 6-й, отвечающие за развитие сюжетных линий), и добавляет к ним этапы возникновения и уничтожения [Аристотель, т. 3, с. 381 b], соотносимые в нашем применении с завязкой (этап 2) и развязкой (этап 7). Древнегреческая трагедия насчитывает, соответственно, шесть частей, которые вписаны в таб. 1 на этапах с 2-го по 7-й. О соответствии характеристик муз и частей трагедии свидетельствует нахождение на 4-м этапе (таб. 1) музы Мельпомены и основной из шести частей трагедии.

В трактате «О небе» (1.2) движение по кругу постулируется Аристотелем как сообразное природе, простое и первичное [Аристотель, т. 3, с. 266–268 b]. Чтобы перейти от 6-элементной физической модели, образуемой движением вниз (рис. 2, этапы 2–4) и движением вверх (рис. 2, этапы 5–7), к круговой, т.е. периодической модели, в которую включён человек, а в случае литературного произведения – персонажи, надо иметь возможность для знакомства с ними в начале и прощания в конце. Это означает, что к оговорённым шести этапам со 2-го по 7-й следует добавить два этапа – начальную и конечную ситуации, а именно персонажей, участвующих в создании контекста и выступающих носителями воли автора (этап 1, эпилог, предыстория), и цель познания, смыслы, прощальные пожелания (этап 8, послелог, послесловие). В таком случае будет возможен многократный переход от «прощального» этапа одного 8-элементного цикла к «приветственному» этапу следующего, а также соблюдение максимы обозримости на длительных периодах повествования.

Далее рассмотрим, как распределено содержание и выдержаны границы каждой из восьми стадий динамической модели относительно содержания глав романа «Накануне», обращая внимание на символическую функцию муз. Наличие переходных периодов, выражаемых десятичными значениями ([4,8 + 3,6 + 2,4 + 1,2] · 2 = 24, позволяет делать плавными переходы от одной стадии к последующей.

В динамическом варианте общий контекст, т. е. экспозиция, соотносимая с музой Клио, охватывает неполные 5 глав примерно до слов Шубина: «Но я, ей-богу, влюблён в Елену, и Елена любит тебя» [Тургенев И.С., c. 349].

Завязка в рамках динамической модели составляет период от конца 5-й до середины 9-й главы (4,8 + 3,6 = 8,4). Центральный элемент завязки – договорённость Берсенева с Инсаровым как персонажем, обладающим эпическим потенциалом (о чём в таб. 1 напоминает муза Каллиопа), о переезде на лето в одну из комнат квартиры, снятой Берсеневым возле дачного Кунцева (гл. 7).

Развитие действия в динамической модели измеряется периодом от второй половины 9-й до почти конца 11-й главы (8,4 + 2,4 = 10,8). Основной элемент развития действия в данном периоде – история Инсарова, рассказанная Елене Берсеневым (гл. 10), в 11-й же главе Инсаров переезжает на дачу к Берсеневу. Это стадия совместных действий, символизируемая Терпсихорой.

Знакомство Елены с Инсаровым в 12-й главе (10,8 + 1,2 = 12), не впечатлившее её, приходится на кульминацию 1 динамической модели. В этом случае имеет место именно кульминация, а не коллизия. Относительно символики планетарных сфер Инсаров и не мог впечатлить Елену на этом этапе, т.к. Солнце на 4-й стадии таб. 1 находится в упадке.

Кульминация 2 находится на том же нижнем уровне, но относится уже к восходящей дуге цикла. В 13-й главе, соотносимой с этой стадией (12 + 1,2 = 13,2), образ Инсарова становится для Елены всё более привлекательным, что в динамической модели созвучно характеру музы Эрато, и это, действительно, кульминация.

Осложнение действия в динамической модели приходится на период с начала 14-й до второй половины 16-й главы (13,2 + 2,4 = 15,6). Эта стадия включает откровенный разговор между Еленой и Инсаровым (гл. 13; соотв. Эвтерпе, музе лирической поэзии). Собственно осложнение случается во время пикника в Царицино, на который выбрались обитатели и гости дома Стаховых, которых Инсаров с применением физической силы спасает от группы навязчивых пьяных немцев (гл. 15). В этом событии можно усмотреть аспект восстановления справедливости, символизируемый Юпитером. Переходным этапом к развязке служит дневник Елены, начатый ею вскоре после знакомства с Инсаровым и относящийся частично к 16-, частично к 17-му этапу повествования.

Развязка даётся в рамках динамической модели в период от завершения 16-й до начальной части 20-й главы (15,6 + 3,6 = 19,2): в 17-й главе Елена решается встретиться с Инсаровым, чтобы проститься с ним, в 18-й они встречаются и объясняются, в 19-й она всё ещё в отеческом доме, но он стал для неё уже чужим (рубежный характер сферы Сатурна).

Эпилог в рамках 24-элементного цикла относится к периоду от середины 19-й главы по включительно 24-ю (19, 2 + 4,8 = 24). На этой стадии Елена Стахова и Димитрий Инсаров живут мыслью о совместном будущем, каждый из них решает свои актуальные задачи, но их будущее определено. Урания как муза звёздного неба была тесно связана с предсказаниями, т.е. с тем, что ориентировано на будущее, и, как уже отмечено, оба персонажа живут в этот период мыслями о совместном будущем.

Последующие события романа «Накануне» содержат нисходящую фазу второго 24-элементного цикла. Экспозиция представлена борьбой за жизнь Инсарова (главы с 25-й до второй половины 29-й; 24 + 4,8 = 28,8). Завязка нового 24-элементного цикла (28,8 + 3,6 = 32,4) реализуется в том, что становится известно о тайном венчании Елены с Инсаровым (гл. 30), дома устанавливается напряжённая обстановка (гл. 31), которая всё же снимается к моменту отъезда супругов из России (гл. 32). Развитие действия второго 24-элементного цикла (32,4 + 2,4 = 34,8) развёртывается во время пребывания новобрачных в Венеции и в осложнении в состоянии здоровья Инсарова (гл. 33, 34 и первая половина гл. 35). Функция локализации, закреплённая за 3-й стадией (вторая половина гл. 35), раскрывается в обретении Еленой новой родины: она решается сама доставить для похорон тело покойного мужа в Болгарию и посвятить жизнь родине своего мужа, т. е. остаться там навсегда.

Выводы . Проведённое исследование показало, что атрибуты муз и свойства планетарных сфер, имеющие место в порядке схемы, опубликованной Х. Вернером, могут быть применены для уточнения и символического обозначения 8 этапов повествования. Цикл повествования, который является результатом мифопоэтического генезиса имеет следующий вид: 1) Эпилог (Клио, Марс); 2) Завязка (Каллиопа, Меркурий); 3) Развитие действия (Терпсихора, Венера); 4) Коллизия/кульминация 1 (Мельпомена, Солнце); 5) Коллизия/кульминация 2 (Эрато, Марс); 6) Осложнение действия (Евтерпа, Юпитер); 7) Развязка (Полигимния, Сатурн); 8) Эпилог (Урания, неподвижные звёзды). Результаты анализа базового метрического варианта 8-элементной модели повествования получили подтверждение на материалах пяти 8-элементных циклов повествования, а динамический вариант её освоения – на материалах неполных двух 24-элементных циклов романа «Накануне» И.С. Тургенева. Периодический характер обеих моделей позволил выявить устойчивые свойства восьми этапов/стадий повествования. По итогам исследования может быть сделан вывод об эффективности применения древних моделей и концепций к описанию процессов самоорганизации в такой сфере творческой деятельности, как художественное повествование.