Античные образы в скульптурном убранстве дворцово-паркового ансамбля "Сергиевка", Петергоф

Автор: Осипов Дмитрий Владимирович

Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana

Рубрика: Культурное наследие

Статья в выпуске: 2 (39), 2016 года.

Бесплатный доступ

Существенную часть бывшей коллекции герцога Максимилиана Лейхтенбергского в дворцово-парковом ансамбле «Сергиевка» (Петергоф) составляла античная скульптура. В основу коллекции вошли произведения, собранные в начале XIX века отцом Максимилиана - Эженом Богарне, вице-королем Италии, пасынком Наполеона. Копии с известных античных скульптур были выполнены в мастерских великих западноевропейских мастеров А. Кановы и Б. Торвальдсена. В собрании имелись копии античных скульптур, исполненные гальванопластическим методом, разработанным герцогом М. Лейхтенбергским. Немногие античные раритеты присутствовали в усадьбе еще в начале 1920-х гг. Некоторые античные произведения были переданы в 1920-1930-е гг. в фонды Петергофских музеев и в Эрмитаж, где в настоящее время экспонируются. Революция и Великая Отечественная война привели к почти полной потере бывшей уникальной коллекции.

Античная скульптура, античные копии, бронзовая скульптура, гальванопластическая скульптура, герцог максимилиан лейхтенбергский, греческие оригиналы, коллекционирование скульптуры, мраморная скульптура, усадьба "сергиевка"

Короткий адрес: https://sciup.org/140223882

IDR: 140223882 | УДК: 73

Текст научной статьи Античные образы в скульптурном убранстве дворцово-паркового ансамбля "Сергиевка", Петергоф

Осипов Д.В. Античные образы в скульптурном убранстве дворцово-паркового ансамбля «Сергиевка», Петергоф // Общество. Среда. Развитие. – 2016, № 2. – С. 57–65.

Статья посвящается 200-летию герцога Максимилиана Лейхтенбергского (1817– 2017), недооцененно много сделавшего для развития культуры, науки, образования, здравоохранения и технического прогресса его второй родины – России.

Великолепный летний великокняжеский дворец усадьбы «Сергиевка» расположен на верхней террасе южного побережья Финского залива. Дворец был построен в 1839–1842 гг. знаменитым архитектором А.И. Штакеншнейдером в «помпеянском» стиле по велению императора Николая I к свадьбе его старшей дочери – великой княжны Марии, которая выходила замуж за герцога Максимилиана Лейхтенберг-ского. Они стали владельцами усадьбы «Сергиевка» и Мариинского дворца на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге.

В «Сергиевке» до революции хранилась богатейшая коллекция скульптуры, картин и декоративно-прикладного искусства, которая была широко известна при жизни владельцев и практически полностью забыта до конца ХХ века. И только недавними исследованиями начала проясняться высокая художественная ценность собрания скульптуры [8; 9; 21]. Коллекция включала в себя лучшие образцы западноевропейской и русской скульптурной школы первой половины XIX века, а также великолепные копии античной скульптуры, выполненные в известных мастерских Рима, Парижа, Берлина и Санкт-Петербурга. К сожалению, большая часть скульптурной коллекции усадьбы «Сергиевка» не дошла до наших дней, но, к счастью, было описано состояние на 1924 г. работниками Музея Петергофа С. Гейченко и П. Шуль-

* Статья подготовлена на основе доклада, прочитанного автором 29 октября 2014 г. на V Международной конференции «Актуальные проблемы теории и истории искусства», Санкт-Петербург.

Общество

цем [3] и сохранилась запечатлённой на собранных нами исторических фотографиях, открытках и акварелях, что дало возможность визуально познакомиться со скульптурой.

Задача нашего исследования опреде- лялась стремлением полнее осознать художественную ценность бывшего собрания скульптуры усадьбы «Сергиевка» и в первую очередь оценить античную составляющую этой исторической коллекции, в связи с проблемами сохранения культурного наследия в России. Нами впервые была предпринята попытка описания всех произведений собрания скульптуры дворцово-паркового ансамбля «Сергиев-ка», имеющих отношение к античному стилю. В ряду первостепенных актуальных проблем теории и истории искусства приоритетно рассматривается феномен античного искусства в процессе развития европейских художественных ценностей, в частности, вопросы воспроизведения и тиражирования выработанных в античности пластических образов, а также проблемы собирательства антиков в музеи и частные коллекции [25].

«Помпеянский» стиль архитектуры дворца – творческая разработка А.И. Шта-кеншнейдера в России, – был навеян городской архитектурой Древнего Рима (Помпеи и Геркуланума, погибших в 79 г. н.э. при извержении вулкана Везувия) и органично соответствовал великолепной анти-

Общество. Среда. Развитие ¹ 2’2016

чной скульптуре, богато представленной в дворцово-парковом ансамбле «Сергиевка». Интерес к коллекционированию античной скульптуры во многом определился элитарностью личностей самих хозяев усадьбы «Сергиевка» и художественным вкусом исторических фигур их родителей.

Отцом Максимилиана был принц Эжен Богарне – пасынок Наполеона, сын Жозефины, первой жены Наполеона Бонапарта. Максимилиану от Эжена Богарне, по праву майоратства, досталась богатейшая коллекция картин и скульптур, которая фомировалась еще в период военных походов Наполеона в Италию и Египет. Эжен Богарне был назначен Наполеоном вицекоролем Италии, поэтому не случайно в его коллекцию попали уникальные произведения скульптуры помпейского периода. Эжен Богарне весьма разборчиво покупал произведения известных европейских мастеров, поскольку был тонким знатоком не только античного искусства. Немаловажный факт, отражающий европейский масштаб личности принца Эжена Богарне в мире искусства, состоит в том, что знаме- нитая каррарская Академия скульптуры носила его имя. В те годы в Карраре работали известные итальянские, французские, немецкие и молодые русские мастера по мрамору.

Фамильное собрание художественных ценностей, состоявшее из шедевров европейских мастеров, первоначально хранилось в Мальмезоне – дворце Императрицы Жозефины под Парижем. По наследству оно досталось Максимилиану, сыну Эжена Богарне, и было частично перемещено в Баварию во дворец герцогов Лейхтенберг-ских в Мюнхене. Часть этой богатейшей коллекции после свадьбы герцога Максимилиана Лейхтенбергского попала в Россию в Мариинский дворец Санкт-Петербурга и в летний дворец в «Сергиевке».

Это собрание произведений искусств, состоявшее в значительной степени из античных копий, и в дальнейшем продолжало пополняться из самых известных европейских художественных мастерских. Для этих целей Максимилиан выезжал в Германию и Италию, иногда совместно с Николаем I, и проявлял большой интерес к античным памятникам. Император в то время был озабочен формированием собрания скульптуры для только что построенного Нового Эрмитажа, превращаемого в общественный музей Санкт-Петербурга [5]. Напомним, что Николай I назначил своего зятя Максимилиана Лейхтенберг-ского в 1843 г. президентом Императорской Академии художеств. По мнению современников, с этой знаковой должностью для развития высшего художественного образования в России он вполне успешно справлялся до своей кончины в 1852 г. Герцог Лейхтенбергский был известным меценатом, организовывал выставки художественных произведений, возглавлял Общество любителей искусств и профессионально создавал античный Парадиз в дворцово-парковом ансамбле «Сергиевка».

По данным Новикова [14], в 1928 году директор Эрмитажа профессор О.Ф. Вальд-гауэр отметил в собрании скульптуры в «Сергиевке» несомненные античные раритеты: мраморную скульптуру из Пергама (II в. н.э.), голова юного Геракла из желтого мрамора (I в. н.э.), фрагменты античной мозаики, рельефы с изображением гибели Фаэтона (III в. н.э.), дальнейшая судьба которых, увы, неизвестна.

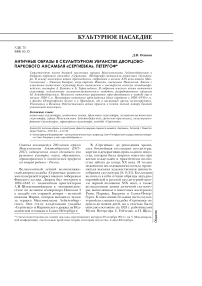

На террасе перед южным фасадом дворца до сентября 1941 года стояли две женские скульптуры из каррарского мрамора на гранитных пьедесталах. Мы установили, что это были скульпту- ра «Геба» (1,52×0,37×0,46)* и «Немезида» (1,52×0,37×0,46) работы Б. Торвальдсена, 1846 г. (рис. 1, а).

По древнегреческой мифологии Геба – богиня вечной юности и целомудрия, на Олимпе выполняла роль виночерпия, во время пиров подавала богам чаши и кубки с нектаром и амброзией – напитками богов, дарующими им вечную молодость и бессмертие. Скульптура «Геба» погибла в годы войны.

Немезида – богиня возмездия, мщения, карающая за нарушение общественных и моральных норм, наблюдающая за равным распределением благ среди смертных, воздает людям сообразно их вине наказание за гордыню и несправедливость. Во время войны мраморная скульптура «Немезида» была фактически полностью разрушена, но нам удалось найти ее фрагменты. В 2011 году она была великолепно восстановлена в реставрационных мастерских Государственного Русского музея [12, 19]. В настоящее время мраморная скульптура «Немезида» экспонируется в актовом зале дворца (рис. 1, б).

На террасе перед западным фасадом дворца рядом с мраморным бассейном фонтана стояла гальванопластическая копия статуи «Геба» (1,60×0,95×0,9) с мраморного оригинала А. Кановы, созданного в 1808 г. [7]. В 1930-е гг., в период индустриализации страны, она была изъята на переплавку. Напомним, что оригинал этого произведения находится в собрании Эрмитажа.

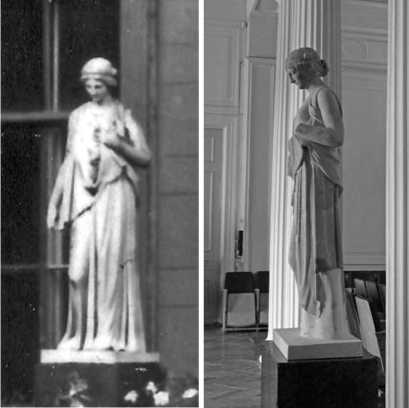

В усадьбе «Сергиевка» находились два несколько различающихся между собой варианта мраморных копий скульптурной группы «Амур и Психея». Это были римские копии с греческих оригиналов первой половины II века до н.э. из собрания Капитолийского музея в Риме. Скульптуры изображают трогательный сюжет о терниях любви юного бога Амура к прекрасной земной девушке Психее. Одна из них – работа скульптора Карло Альбачини, Рим, около 1780 г. (0,92×0,32×0,32), уменьшенная копия с античной группы из каррарского мрамора собрания Капитолийского музея в Риме. Античный оригинал является римской работой по эллинскому образцу II в. до н.э. Эта мраморная скульптура погибла в годы войны в подвале дворца.

Вторая скульптурная группа – «Амур и Психея» (1,23×0,42) работы Антонио Кановы (рис. 2, а), в конце 1930 гг. вместе с художественным мраморным пьедесталом она была перемещена из «Сергиевки» в фонды Петергофских музеев [9]. Благодаря героическим усилиям музейных работников в сентябре 1941-го г., перед началом немецкой оккупации скульптура была закопана в парке и тем сохранена. После войны она была реставрирована и использована для оформления ансамбля нового фонтана «Раковина» в восстановленном Китайском садике Мон-плезира Нижнего парка (рис. 2, б).

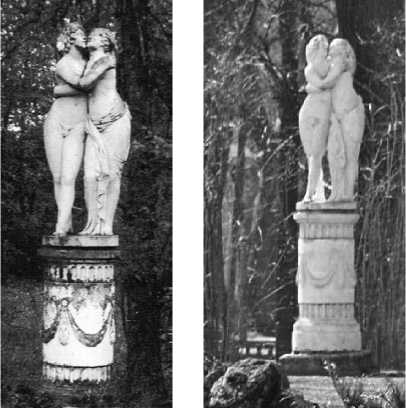

На фотографиях вплоть до военного времени в скульптурном оформлении дворцово-паркового ансамбля Сергиев-ка мы встречаем достаточно популярные мраморные копии с античных оригиналов: «Венера Италийская» (1,58×0,45), исполненная по гипсовой модели 1804 года итальянского мастера Антонио Кановы (рис. 3, а), и «Венера Каллипига» (размеры неизвестны). Венера – богиня красоты, рожденная из пены морской, покровительница мореплавателей. Вероятно, в конце 1930-х гг. из усадьбы Сергиевка мраморная скульптура «Венера Италийская» была перемещена в фонды Петергофских музеев, и с 1956 года она украшает фонтан квадратного бассейна Верхнего парка у западной части южного фасада Большого Дворца (рис. 3, б).

Статуя «Венера Каллипига», располагавшаяся на поляне перед южным фасадом дворца, была уничтожена в результате минометного обстрела усадьбы в годы войны.

Также в собрании были представлены бронзовая копия статуи «Венера Милосская» (1,01×0,29×0,29) с мраморного оригинала I в до н.э., бронзовая копия «Диана Габийская» (0,98×0,20×0,22) с мраморного оригинала III в до н.э. (Париж, Лувр) и гальванопластическая копия с античного оригинала «Полигимния» (1,46×0,65×0,39), в греческой мифологии – муза торжественных гимнов и пантомим, хранительница памяти всех гимнов, песен и ритуальных танцев. В начале XX века эти античные ко- пии располагались в парковом павильоне на склоне оврага под дворцом. Судьба их трагична, вероятно в 1930-е гг. эти копии с антики были направлены на переплавку цветных металлов.

Совершенно особое место среди скульптур с античным сюжетом занимает авторский бронзовый отлив великого русского скульптора И.П. Витали «Венера, снимающая сандалию» (1852 г.), выполненная по личному заказу Императора Николая I, по статуэтке, найденной в раскопках Помпей. Она была подарена русскому Императору Неаполитанским королем Фердинандом II в 1845 г. Хотя статуэтка и не сохрани-

Общество

Общество. Среда. Развитие ¹ 2’2016

лась, был установлен античный прототип статуи «Венера, снимающая сандалию» [4]. По мнению Е.В. Карповой, в музеях с коллекциями древностей насчитывается более 70 вариаций, изображающих богиню любви перед купанием. Одна из статуэток каталога гипсотеки мастерской Ладзерини поразительно совпадает с общим композиционным мотивом и с пластикой решения произведения великого русского мастера. Драматическая судьба бронзового отлива полно представлена в наших публикациях и моей монографии [6; 7; 10; 17; 18]. В 1999 г. мои коллеги физики В.И. Цибуля и В.В. Берцев скрупулезно восстановили сильно поврежденную в годы войны скульптуру «Венера, снимающая сандалию», которую установили в актовом зале дворца. Она поражает всех посетителей своей первозданной красотой, как волшебная память о бывшем прекрасном собрании скульптуры в «Сергиевке».

Ни на одну из фотографий обширного фотоархива усадьбы «Сергиевка», к сожалению, не попало воспроизведение римской копии I в. н.э. греческого оригинала последней четверти IV в до н.э. «Эрот, натягивающий тетиву на лук» (1,26×0,61, из неизвестного материала). Из описания Гейченко и Шульца (пункт 139) мы можем представить себе крылатую статую Эрота, которая в деталях схожа с изображением, например, подобной скульптуры коллекции Павловского дворца-музея [23, с. 23– 24]. О судьбе этой скульптуры из собрания усадьбы «Сергиевка» больше ничего неизвестно.

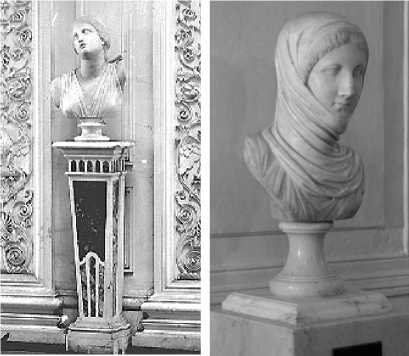

В собрании герцога Максимилиана Лейхтенбергского было 12 мраморных бюстов, три из которых, несомненно, относились к античным произведениям [7; 9]. В большом зале дворца располагался мраморный бюст «Ниобея» (0,59×0,38×0,16) (рис. 4, а), фрагмент скульптуры «Ниобея с младшей дочерью», копия с античного мраморного оригинала, находящегося в Галерее Уффици во Флоренции – римская работа по греческому оригиналу (IV в. до н.э.). Это произведение погибло в годы войны во дворце.

Другой мраморный бюст – «Весталка» (0,57×0,31×0,19) – жрица римской богини Весты, поддерживающая соблюдение древних обычаев, покровительница семейного очага работы скульптора Антонио Кановы (1820-е гг.) – свободная копия с античного оригинала (рис. 4, б). В годы войны скульптура получила многочисленные повреждения: был утрачен кончик носа, на поверхности имелись сколы и царапины, подставка бюста не сохранилась. В 2002 г. реставраторами Русского музея Б.П. Топорковой и П.А. Лазаревым были проведены реставрационные работы [11]. В реставрационных мастерских ГМЗ «Петергоф» для бюста были изготовлены мраморные постамент, подставка и стакан. В настоящее время скульптура «Весталка» экспонируется в северной части зала дворца.

В приемной Марии Николаевны (в левой части от зала) находился трехцветный мраморный бюст «Александр Македонский в образе Геракла» (0,50×0,26×0,21), вероятно римская копия с греческого оригинала работы Лисиппа IV в. до н.э. К сожалению, это замечательное произведение погибло в годы войны. Нельзя не отметить, что исторический образ Александра и его великий восточный поход утвердил эллинизм как глобальный процесс взаимодействия цивилизаций и культур [25].

Там же находилась утраченная мраморная копия с известного произведения скульптора Пифагора Регийского «Мальчик, вынимающий занозу»(0,76×0,49×0,53), вторая четверть V в. до н.э. (рис. 5). Эта статуя изображала мальчика-спартанца, победившего в беге, несмотря на то, что его ногу пронзил шип колючего растения. Мраморный оригинал попал в собрание семейства Медичи и сейчас выставлен в Музее Уфицци во Флоренции [23]. В Капитолийском музее в Риме находится бронзовая копия I в. до н.э. с греческого оригинала. Начиная с периода Возрождения по заказам влиятельных лиц и музеев, было изготовлено много копий этого замечательного античного произведения, как мраморных, так и бронзовых.

На потолке приемной по углам в парусе над карнизом были вмонтированы четыре круглых медальона с мраморными рельефами погрудных портретов римских императоров: Адриана (117–138 гг.), Антонина Пия (138–161 гг.) и двух неизвестных [3].

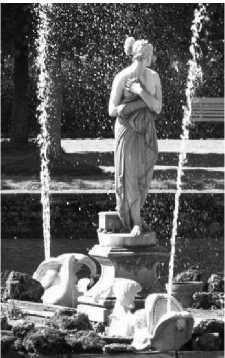

Одним из обязательных элементов античного стиля оформления архитектуры дворцов и прилегающих парковых территорий были водяные каскады и фонтаны [24]. Отметим, что уже в первых эскизных набросках своего проекта дворцово-паркового ансамбля в «Сергиевке» архитектор А.И. Штакеншнейдер вводит фонтаны как обязательный акцент ландшафтного решения [1]. Нам удалось установить, что фонтанная система усадьбы включала не менее одиннадцати неповторяющихся художественных решений [20]. Мраморные фонтанные чаши, раковины, подставки с

Рис. 1. а) Мраморная статуя «Немезида» у южного фасада дворца. Фото 1930-х гг. б) Мраморная статуя «Немезида» после реставрации в ГРМ, в актовом зале дворца. Фото 2011 г.

Рис. 2. а) Мраморная скульптурная группа «Амур и Психея» на поляне перед южным фасадом дворца. Фото 1936 г. б) Мраморная скульптурная группа «Амур и Психея» в композиции фонтана «Раковины», Нижний парк ГМЗ «Петергоф». Фото 2014 г.

а)

б)

Рис. 3. а) Мраморная статуя «Венера Италийская» в бывшей приемной Марии Николаевны дворца. Фото 1930-х гг. б) Мраморная статуя «Венера Италийская» в композиции фонтана Квадратного бассейна, Верхний парк перед южным фасадом Большого дворца ГМЗ «Петергоф». Фото 2014 г.

а)

б)

Рис. 4. а) Мраморный бюст «Ниобея» в большом зале дворца. Фото начала 1920-х гг. б) Мраморный бюст «Весталка» после реставрации в ГРМ в актовом зале дворца. Фото 2010 г.

Общество

Общество. Среда. Развитие ¹ 2’2016

Рис. 5. Мраморная статуя «Мальчик, вынимающий занозу», в бывшей приемной Марии Николаевны дворца. Фото 1930-х гг.

Рис. 7. Гальванопластическая скульптура «Собака» перед парадным входом во дворец. Фото 2012 г.

Рис. 6. а) Гальванопластическая скульптурная группа «Мальчик, играющий с гусем» на поляне у южного фасада дворца. Фото начала 1900-х гг. б) Мраморная статуя «Сатир, играющий на флейте» большой зал дворца. Фото начала 1920-х гг.

Рис. 8. Чернобазальтовая скульптура «Клеопатра», отдел Древнего Египта, Государственный Эрмитаж. Фото 2010 г.

растительными орнаментами и рельефами голов животных, черепахи, дельфины с перевитыми хвостами доносили античные сюжеты далекого прошлого. Три фонтана были оформлены гальванопластическими копиями с античных произведений.

Один из фонтанов усадьбы был оформлен гальванопластической копией скульптурной группы «Мальчик, играющий с гусем» (0,91×0,77×0,8) с оригинала работы Боэфа из Халкедона (II в до н.э.) (рис. 6, а), другой – гальванопластической копией скульптурной группы «Юный Геракл, удушающий змей» (0,79×0,26×0,26), судя по описи Гейченко и Шульца [3]. Фонтан (одиннадцатый) на западной террасе перед окном гостиной Марии Николаевны был оформлен скульптурой сатира, описание и изображения которого на исторических фотографиях нами не были выявлены [13].

Парковый павильон «Сергиевки» «Чайный домик» оформляли две мраморные скульптуры, одну из которых можно с уверенностью атрибутировать как весьма популярную в дворцово-парковых ансамблях пригородов Петербурга – статую «Аполлино» (размеры неизвестны) – юного Аполлона. Это была копия с известного античного оригинала римской работы неизвестного автора первой трети XIX в. по эллиническому образцу IV в. до н.э. (возможно, школа Праксителя). Вторая мраморная скульптура изображала «Фавна с козленком» неизвестного скульптора. Имеющиеся в нашем архиве фотографии неумолимо показывают, что обе скульптуры были уничтожены еще в начале 20-х гг. прошлого столетия, до описания коллекции Гейченко и Шульцем [3].

Напомним, что «Чайный домик» – парковое здание в «помпеянском» стиле архитектора А.И. Штакеншнейдера, и в его архитектурном оформлении также использовались античные сюжеты. Павильон, прямоугольный в плане, состоял из двух частей: передней открытой галереи из шести каменных столбов в виде герм с лепными женскими головками и круглыми капителями и внутренних столбов без женских головок. Гермы также использовались в архитектурном решении атриума восточного фасада и двух навесов северного фасада дворца.

В актовом зале дворца в начале 1920-х гг. стояла копия из шпиатра «Сатир, играющий на флейте» (1,11×0,48×0,19, без головы) с римской копии I в. н.э. с эллиниче-ского оригинала начала III в. до н.э. (рис. 6, б). Известны копии произведения в Сан-Суси (Потсдам), в Павловском двор- це-музее и во многих других музеях и парках. На фотографии 1922 г. у скульптуры отбита голова, утрачена флейта и некоторые другие части. В 1930-е гг. скульптура исчезает из интерьеров дворца.

В вестибюле парадной лестницы дворца была расположена гальванопластическая (?) скульптура «Летящего Меркурия (Гермеса)» (1,87×0,33×0,53). Из детальной описи Гейченко и Шульца [3] видно, что это копия с оригинала знаменитого итальянского скульптора Джованни да Болонья (1580 г.). Отметим, что в описи есть указание на место изготовления копии – мастерская Морица Гайса, Берлин. В годы войны скульптура была утрачена. Напомним, что Гермес – бог торговли, интеллекта, ловкости, обмана, воровства и красноречия, дававшие богатство и доход в торговле. Легкая динамичная скульптура изображает прекрасного обнаженного юношу в широкополой шляпе и сандалях с крылышками, правая рука его вскинута вверх, в левой, опущенной вниз, он держит кадуцей с крыльями и двумя обвивающими жезл змеями. Левой ногой Гермес отталкивается от фонтана крови из рта только что им убитого Аргуса. Понятно, почему скульптуру этого посланника богов так часто ставят перед торговыми, банковскими и экономическими центрами в современном мире.

Перед парадным входом восточного фасада дворца на известняковых плитах располагалась парная анималистическая группа «Собаки» (1,21×1,09×0,73) – гальванопластические копии (рис. 7) с античных мраморных оригиналов, которые сейчас находятся в Ватикане [9; 15; 16]. Во время войны скульптура была утрачена. В 2001 г. одна гальванопластическая скульптура с большими повреждениями была найдена мной на чердаке Китайского дворца Музея-заповедника «Ораниенбаум». По моему ходатайству ее передали в «Серги-евку» для выполнения восстановительных работ. Скульптура была реставрирована моими коллегами – физиками СПбГУ – В.И. Цибулей и В.В. Берцевым, после чего ее установили в холле перед входом в актовый зал дворца. Сейчас скульптура «Собака» находится в Фонде скульптуры ГМЗ «Петергоф».

Среди произведений бывшего собрания искусств герцога Лейхтенбергского во дворце усадьбы «Сергиевка» – одна из дошедших до нашего времени скульптура женщины из черного базальта (1,04×0,36×0,28), она занимает в истории музейного дела совершенно исключительное место: это античный оригинал [22]. Известно, что

Общество

Максимилиан Лейхтенбергский в 1850 г. совершил поездку в Египет, где приобрел и привез в Санкт-Петербург два больших саркофага, скульптурную группу «Градоначальник Фив Амонемхеб с женой и ма-

Общество. Среда. Развитие ¹ 2’2016

терью» (XIV в. до н.э.) и другие предметы, которые передал в подарок Эрмитажу, а базальтовую скульптуру женщины поместил в свою коллекцию в «Сергиевке». Профессор О.Ф. Вальдгауэр, директор Эрмитажа в 1927–1928 гг., обратил внимание на исключительную ценность базальтовой скульптуры. В 1929 г. скульптура была передана в фонды Государственного Эрмитажа.

Базальтовая статуя изображает шагающую женщину в длинном, облегающем платье с круглым вырезом у шеи и длинными рукавами; нос крупноватый; на голове – длинный трехчастный парик, завитый мелкими локонами, с тремя уреями (царскими змеями); в мочках ушей – отверстия для утраченных серег; в левой руке – раздвоенный рог изобилия, наполненный плодами; в опущенной правой – иероглиф «анх», которым писалось слово «жизнь»; сзади тела от головы до основания плинта идет узкий, сильно выступающий пилястр – столб, единый со скульптурой, слитый с подставкой, придающий дополнительную устойчивость статуе; инкрустация глаз и головной убор (вероятно, золотые диадема и солнечный диск между коровьими рогами) утрачены (рис. 8).

Статуя была создана неизвестным мастером, который совместил в этом редком, выполненном в архаичной манере выдающемся памятнике лучшие черты египетского и греческого искусства. В 1957 г. скульптура была ошибочно названа Арсиноей II (III в. до н.э.). и только в 2002 г. она была атрибутирована как статуя Клеопатры VII (69–30 гг. до н.э.) – последнего египетского фараона. История этого произведения ярко показывает влияние античного наследия на периферию античного мира – на греческие колонии Северного Причерноморья, Малой Азии и Африки.

Список литературы Античные образы в скульптурном убранстве дворцово-паркового ансамбля "Сергиевка", Петергоф

- Андрей Иванович Штакеншейдер. Архитектурные проекты из собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга:Каталог/Авторы-составители Г.Б. Васильева, К.В. Житорчук, Л.А. Кирикова. -СПб.: Изд-во ГМИ, 2006. -60 с.

- Винкельман И. И. История искусства древности/Подг. И.Е. Бабанов. -СПб.: Алетея, 2000. -800 c.

- Гейченко С., Шульц П. Опись художественных произведений, находящихся на территории имения б. герцога Лейхтенбергского. Составлено в 1924 г.//Научный архив ГМЗ «Петергоф». Инв. № 748. Д. 35. -31 с.

- Карпова Е.В. Русская и западноевропейская скульптура XVIII -начала ХХ века. Новые материалы. Находки. Атрибуции. -СПб.: Искусство-СПБ, 2009. -608 с.

- Карчева Е.И. Путешествие Николая I по Италии и приобретение скульптуры для Нового Эрмитажа//Николай I и Новый Эрмитаж. Каталог выставки в Государственном Эрмитаже. 19 февраля -12 мая 2002 г. -СПб.: Изд-во Государственного Эрмитажа, 2002. -С. 116-139.

- Кривдина О.А. «Венера» И.П. Витали//Санкт-Петербургский Университет. -1999, 7 мая. -№ 11 (3507). -С. 39-44.

- Кривдина О.А. Скульптура дворца герцога Лейхтенбергского и парка усадьбы Сергиевка Биологического института СПбГУ//Санкт Петербургский университет. -2000, 11 сентября. -№ 20 (3543). -С. 26-32.

- Кривдина О.А. Коллекция скульптуры Лейхтенбергских//Юный художник. -2001, № 5. -С. 14-16.

- Кривдина О.А. Ваятели и их судьбы. Научная реконструкция творческих биографий российских скульпторов середины и второй половины XIX века. -СПб.: Сударыня, 2006. -662 с.

- Кривдина О.А. Иван Петрович Витали. Летопись жизни и творчества скульптора. -СПб.: Сударыня, 2006. -175 с.

- Лазарев П.А. Весталка храма науки//Санкт Петербургский университет. -2002, 29 апреля. -Специальный выпуск (3597). -С. 14-15.

- Лазарев П.А. и др. Реставрация мраморной статуи «Немезида» с южного фасада дворца герцогов Лейхтенбергских в усадьбе Сергиевка//Музей под открытым небом. Проблемы сохранения памятников из камня и бронзы. -СПб.: Союз-Дизайн, 2012. -С. 141-145.

- Леноблпроект. «Техническое обследование и научно-реставрационные изыскания по дворцу герцога Лейхтенбергского в Старом Петергофе. Историко-архитектурное исследование, по заказу Биологического научно-исследовательского института ЛГУ. Главный архитектор проекта -И.М. Селуянова». -Л., 1986.

- Новиков Ю.В. Собственная дача и Сергиевка в Старом Петергофе//Исследования и материалы. Памятники истории культуры Санкт-Петербурга. -СПб.: Белое и черное, 1997. -Вып. 4. -С. 132-177.

- Осипов Д.В. Возвращение утраченных шедевров. (Поиски, атрибутирование и реставрация произведений из коллекции скульптур герцога Лейхтенбергского в усадьбе «Сергиевка»)//Памятники. Вектор наблюдения. Сборник статей по реставрации скульптуры и мониторингу состояния памятников в городской среде. -СПб.: Союз-Дизайн, 2008. -С. 95-106.

- Осипов Д.В. Некоторые итоги архитектурно-исторической реконструкции художественного убранства усадьбы Сергиевка//Материалы Региональной молодежной эколого-краеведческой конференции. -СПб.: Отдел оперативной полиграфии химического факультета СПбГУ, 2008. -С. 124-138.

- Осипов Д.В. Судьба скульптуры коллекции Лейхтенбергских в Сергиевке: через военные годы к возрождению в век нынешний//Сборник статей по материалам научно-практической конференции ГМЗ «Петергоф» «Послевоенная реставрация: век нынешний и век минувший». -СПб.: Европейский Дом, 2010. -С. 138-146.

- Осипов Д.В. Венера, снимающая сандалию. История одного шедевра. -СПб.: GENIO LOCI, 2011. -34 с.

- Осипов Д.В. Судьба мраморной скульптуры «Немезида»//История Петербурга. -2011. -№ 1 (59). -С. 48-53.

- Осипов Д.В. Фонтанная система великокняжеской усадьбы Сергиевка второй половины XIX века (историческая реконструкция)//Музей под открытым небом. Проблемы сохранения памятников из камня и бронзы. -СПб.: Союз-Дизайн, 2012. -С. 44-58.

- Осипов Д.В. Изучение культурного наследия дворцово-паркового ансамбля «Сергиевка», Петергоф//Материалы IX Международной экологической Школы-конференции в усадьбе «Сергиевка» -памятнике природного и культурного наследия: «Сохранение природной среды и оптимизация ее использования в Балтийском регионе». Санкт-Петербург, Старый Петергоф, 27-28 ноября 2014 г. -СПб.: Изд-во ВВМ, 2014. -С. 94-103.

- Осипов Д.В., Федоровский Г.Д. Судьба чернобазальтовой скульптуры Клеопатры из собрания герцога Максимилиана Лейхтенбергского в усадьбе Сергиевка, Старый Петергоф//Клио. -2012. -№ 10 (70). -С. 105-110.

- Скульптура Павловского дворца-музея. Полный каталог коллекций. Том III. Вып.1. Скульптура. Государственный музей-заповедник Павловск. -СПб.: изд-во ГМЗ «Павловск», 2007. -248 с.

- Спышнов П.А. Фонтаны. -М.: Гос. изд. арх. и градостр., 1950. -172 с.

- Трофимова А.А. Предисловие//V Международная конференция «Актуальные проблемы теории и истории искусства». Тезисы. -СПб., 2014. -С. 9-14.

- Haskell F., Penny N. Taste and the Antique. Fourth printing. -London-New Haven: Yale University Press, 1994. -376 p.