Античные сельские поселения на востоке Керчи (по результатам разведочных работ 2014 г.)

Автор: Супренков А.А., Столяренко П.Г.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: От камня к железу. Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 243, 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье кратко изложены результаты разведки авторов на нескольких античных поселениях на востоке г. Керчь в 2014 г. Работы носили охранно-спасательный характер и были связаны с проектированием строительства моста через Керченский пролив. Всего в ходе разведок авторами было обследовано 27 объектов культурного наследия.

Охранно-спасательные археологические разведки, керчь, бос-порское царство, античные поселения

Короткий адрес: https://sciup.org/14328310

IDR: 14328310

Текст научной статьи Античные сельские поселения на востоке Керчи (по результатам разведочных работ 2014 г.)

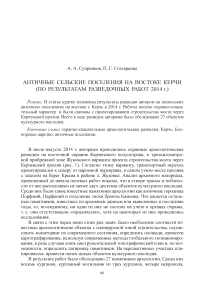

В июле–августе 2014 г. авторами проводились охранные археологические разведки на восточной окраине Керченского полуострова, в трехкилометровой прибрежной зоне Жуковского варианта проекта строительства моста через Керченский пролив (рис. 1). Согласно этому варианту, транспортный переход проектировался к северу от паромной переправы, в самом узком месте пролива с заходом на берег Крыма в районе д. Жуковка. Анализ архивного материала, проведенный до начала полевых работ показал, что в створе трассы и поблизости от нее расположено не менее двух десятков объектов культурного наследия. Среди них были такие известные памятники археологии как античные городища Порфмий, Парфений и поселение эпохи бронзы Каменка. Что касается остальных памятников, известных по архивным данным или выявленных в последние годы, то, по-видимому, ни один из них не состоял на учете в органах охраны, т. е. они отсутствовали «юридически», хотя на некоторых из них проводились исследования.

В связи с этим перед нами стоял ряд задач. Было необходимо соотнести известные археологические объекты с планируемой зоной строительства, осуществить мониторинг их современного состояния, определить площади, провести картографирование, используя современные методы глобального позиционирования, в ряде случаев снять инструментальный топографический план и, по возможности, определить датировку памятников. На перспективных участках планировалось провести поиск новых объектов культурного наследия.

В результате работ было обследовано 27 памятников археологии. Среди них восемь курганов, курганный могильник из трех курганов, четыре некрополя,

Рис. 1. Схема трассы Жуковского варианта на географической карте

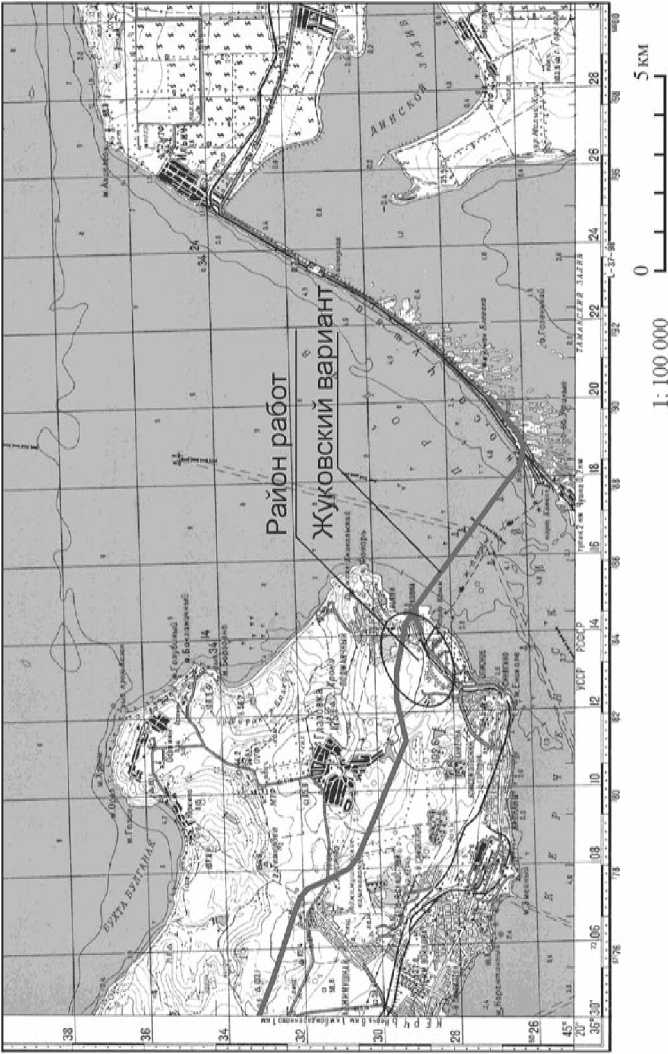

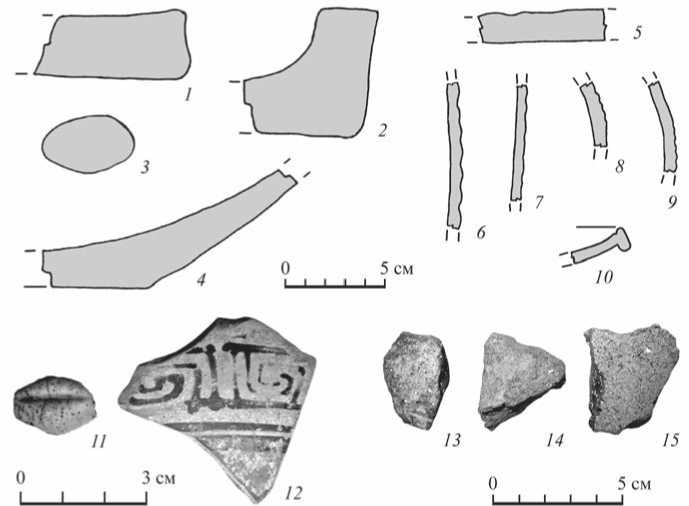

Рис. 2. Жуковка 3 (поселение к северу от Порфмия). Находки

-

1 – донце лепного сосуда; 2, 3 – венчики родосских амфор; 4 – венчик синопской амфоры; 5 – ручка амфоры н. ц.; 6 – ручка родосской амфоры; 7 – ручка синопской амфоры; 8 – ручка красноглиняного сосуда; 9 – фр-т красноглиняного грузила; 10 – донце лутерия синопской глины; 11 – ручка мендийской амфоры; 12 – ручка родосской амфоры; 13 – ручка синопской амфоры; 14 – ручка книдской амфоры; 15 – клеймо на ручке синопской амфоры (275–270 гг. до н. э.)

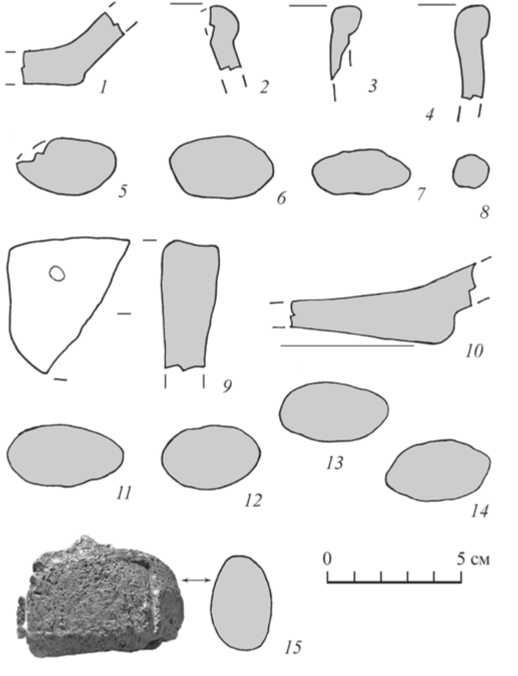

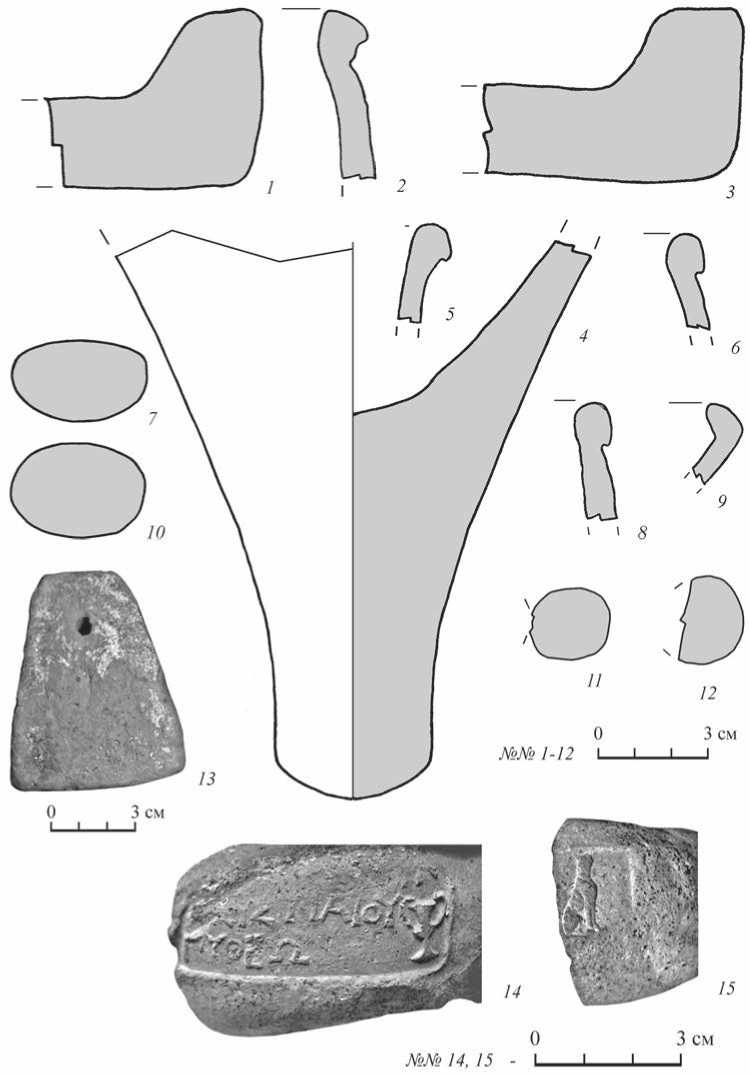

Рис. 3. Опасное 3 (усадьба II–III вв. н. э.). Находки

-

1 – венчик красноглиняного кувшина; 2 – ручка светлоглиняной южнопонтийской амфоры; 3 – ручка амфоры с высокоподнятыми ручками (тип 79 , по Зеест); 4 – ручка красноглиняного сосуда; 5 – венчик красноглиняного пифоса; 6 – донце красноглиняного кувшина; 7 – донце красноглиняного сосуда; 8, 11 – профилированная ручка красноглиняной амфоры; 9 – венчик краснолакового кубка; 10 – фр-т точильного камня; 12–15 – венчики лепных сосудов; 16 – грузило пирамидальное с двумя отверстиями; 17 – фр-т оселка; 18 – монета медная боспорская, обол 275–245 гг. до н. э.

восемь поселений и шесть скоплений керамики. При этом 12 объектов культурного наследия, по-видимому, официально были выявлены впервые – архивные данные о них не попали в наше поле зрения1. На этих памятниках был проведен комплекс необходимых работ, хотя в ряде случаев их границы были обозначены ориентировочно и потребуют уточнения.

Ниже приведем результаты обследования четырех памятников, которые дали наиболее яркий археологический материал.

Поселение Жуковка 3 (рис. 2).

Это поселение расположено к северу от северо-восточной части городища Порфмий, в 600 м к западу от западной окраины ул. Красная д. Жуковка, на покатом к югу плато. Ранее сотрудниками Восточно-Крымского ИКМЗ здесь было выявлено скопление эллинистической керамики.

В 2014 г. авторами был собран подъемный материал, распространенный на участке радиусом около 30 м. Он был представлен фрагментом поддона синопского лутерия (рис. 2, 10 ), ручками амфор Менды (рис. 2, 11 ) ( Монахов , 2003. С. 88–95. Табл. 59–66), Синопы (рис. 2, 7, 13 ) (Там же. С. 145–160. Табл. 100–106), Родоса (рис. 2, 6, 12 ) (Там же. С. 111–122. Табл. 79–85), Книда (рис. 2, 14 ) (Там же. С. 101–110. Табл. 71–78) и амфоры неизвестного центра (рис. 2, 5 ), а также донцем лепного сосуда (рис. 2, 1 ) и стенками столовых красноглиняных сосудов эллинистического времени. На территории скопления для установления границ памятника было заложено пять шурфов, в которых были выявлены культурные напластования мощностью до 0,6 м. Материал, содержащийся в шурфах, был представлен венчиками (рис. 2, 2, 3 ) и ручками родосских амфор (Там же. С. 88-95. Табл. 59-66), венчиком синопской амфоры (рис. 2, 4 ) (Там же. С. 145–160. Табл. 100–106) и ручкой кувшина синопской глины; фрагментами чернолаковой посуды – стенкой канфара с элементами росписи в стиле гнафия и каннелированного канфара, а также донцем красноглиняного сосуда на кольцевом поддоне.

Отдельно следует отметить находку в одном из шурфов фрагмента ручки синопской амфоры с клеймом (рис. 2, 15 ):

Άστυνόμου

Тирс Έκαταιου вверх του Λαμάχο(υ)

Клеймо датируется 275–270 гг. до н. э.2

Результаты работ показали, что здесь, по всей видимости, существовала небольшая усадьба размерами 65 м с запада на восток и 60 м с севера на юг и площадью около 3500 кв. м. Время ее существования – IV–III вв. до н. э.

Поселение Опасное 3 (рис. 3).

Расположено в 1 км к северо-западу от городища Парфений, в 1,1 км к северу от пересечения ул. Собина п. Опасное и Киммерийского шоссе, в средней части гряды, тянущейся севернее городища Парфений к западу–северо-западу. Скопление керамики было здесь выявлено и обследовано П. Г. Столяренко в 2009 г. Археологический материал, собранный им, был представлен фрагментами хозяйственной, тарной, столовой, кухонной и лепной керамики II–III вв. н. э. Также исследователем были обнаружены два тесаных блока из плотного известняка с пазами прямоугольной формы.

Подъемный материал, собранный в 2014 г., был распространен на участке радиусом 15 м. Находки были представлены венчиком пифоса красной глины (рис. 3, 5 ) амфорными ручками (рис. 3, 8, 11 ), профилированной амфорной стенкой, донцем красноглиняного сосуда (рис. 3, 7 ), фрагментом красноглиняной плинфы и фрагментом точильного камня (рис. 3, 10 ). Отдельно следует отметить находку медного обола боспорской чеканки 275–245 гг. до н. э. ( Анохин , 1986. № 23).

Л. с. Голова безбородого сатира в венке влево.

О. с. ΠΑΝ. Лук, под ним стрела вправо (рис. 3, 18 ).

На монете отчетливо прослеживались следы перечеканки: на лицевой стороне у шеи Сатира просматривается буква Ν, часть львиной гривы, а перед лицевой частью – хвост осетра. На оборотной стороне, под изображением лука и стрелы, различим надчекан в виде 8-лучевой звезды, часть лица Сатира. Судя по всему, монета была перечеканена из тетрахалка 294–284 гг. до н. э.:

Л. с. Голова безбородого Сатира в венке влево, надчекан в виде 8-лучевой звезды.

О. с. ПАΝ. Голова льва влево, внизу осетр (Там же. № 125).

На территории скопления было заложено четыре шурфа, которыми были выявлены культурные напластования мощностью до 0,5 м и такие поселенческие объекты, как остатки каменной кладки, а также прослойка золы, обозначающая, вероятно, горизонт пожара.

Материал из шурфов был представлен амфорными ручками – светлоглиняной южнопонтийской амфоры типа Син IV б (рис. 3, 2 ) ( Внуков , 2003. С. 152. Рис. 62, 2 ), и амфоры с высоко поднятыми ручками (рис. 3, 3 ) ( Зеест , 1960. С. 114. Табл. XXXIII, 79 ); столовой посудой – донцем (рис. 3, 6 ), венчиком (рис. 3, 1 ) и ручкой (рис. 3, 4 ) красноглиняных кувшинов; а также краснолаковой – фрагментом венчика кубка (рис. 3, 9 ) и двумя стенками; венчиками лепных горшков и мисок (рис. 3, 12–15 ), а также керамическими стенками разных типов. Отдельно отметим находку в одном из шурфов пирамидального керамического грузила с приплюснутой с двух сторон вершиной (рис. 3, 16 ) в которой сделаны два отверстия для подвешивания. Также упомянем находку фрагмента точильного бруска из камня песчаника (рис. 3, 17 ).

Выявленные культурные напластования и строительные остатки можно интерпретировать как следы небольшой усадьбы II–III вв. н. э. площадью около 500 кв. м.

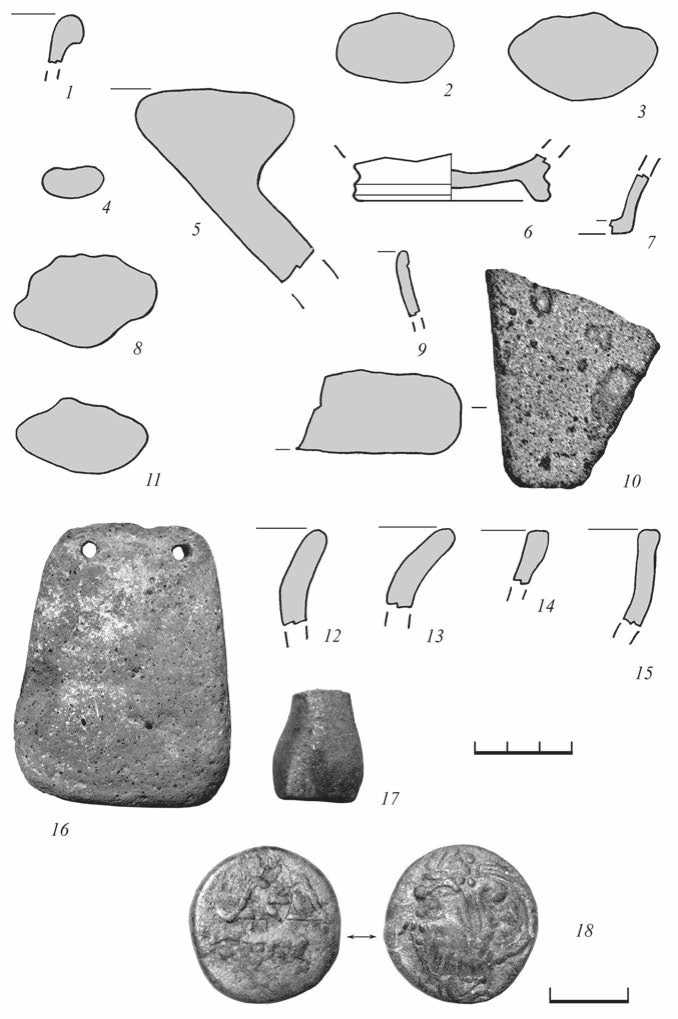

Поселение Опасное 8 (рис. 4).

Расположено на холме в 170 м к северу от пересечения ул. Собина п. Опасное и Киммерийского шоссе. Было выявлено В. В. Веселовым в 1950-е гг. ( Веселов , 2005. С. 15, 108).

Рис. 4. Опасное 8 (античное поселение). Находки

1 – фр-т синопской керамиды; 2 – фр-т боспорской керамиды; 3 – ручка родосской амфоры; 4 – донце лутерия синопской глины; 5 – фр-т красноглиняной керамиды; 6–9 – рифленые стенки амфор; 10 – край красноглиняной миски; 11 – бусина стеклянной пасты желтого цвета; 12 – стенка чернолакового сосуда с росписью в виде горизонтальных полос и пояса меандра

Рис. 5. Стройгородок 1 (эллинистическое поселение). Находки

1, 3 – фр-ты синопских керамид; 2 – венчик мендийской амфоры; 4 – ножка синопской амфоры; 5 – венчик родосской амфоры; 6 – венчик синопской амфоры; 7, 10 – ручки синопских амфор; 8 – венчик синопской амфоры; 9 – край красноглиняной миски; 11, 12 – ручки книдских амфор; 13 – керамическое пирамидальное грузило; 14 – клеймо на ручке синопской амфоры (ок. 290 г. до н. э.); 15 – клеймо на ручке синопской амфоры (240–230 гг. до н. э.)

Распространение керамики прослеживалось на плоской вершине задернованного холма, его южном и восточном склонах и у подножья. Радиус участка распространения составлял около 40 м.

Собранный в 2014 г. подъемный материал был представлен фрагментами кровельных керамид синопского (рис. 4, 1 ) и боспорского (рис. 4, 2 ) производства, фрагментом поддона синопского лутерия (рис. 4, 4 ), ручкой родосской амфоры III в. до н.э. (рис. 4, 3 ) ( Монахов , 2003. С. 88–95. Табл. 59–66), фрагментами профилированных амфорных стенок II–III вв. н. э. (рис. 4, 6, 7 ) ( Зеест , 1960. С. 112. Табл. XXX, 72, 73 ) и стенками столовой красноглиняной и оранжевоглиняной керамики III–II вв. до н. э. На восточном склоне холма были найдены три небольшие фрагмента стенок лепных сосудов бронзового времени (рис. 4, 13–15 ). На одном из скалистых выступов, расположенном над южным склоном холма, были обнаружены грубые подтесы, спускающиеся уступами с плато к подножью.

На месте распространения керамики было заложено семь шурфов. Шурфов-ка позволила выявить культурные напластования мощностью до 0,6 м. В шурфах была найдена стенка плечика северо-ионийского килика первой половины VI в. до н. э. с росписью в виде горизонтальных полос и пояса меандра (рис. 4, 12 ), бусина из пасты желтого цвета (рис. 4, 11 ) и монета неустановленного типа. Массовый материал был представлен ручкой кувшина синопской глины; венчиками, ручкой и донцем красноглиняных кувшинов; краями красноглиняной тарелки и миски (рис. 4, 10 ); краями красноглиняной кастрюли и кухонной крышки; краями буролаковой миски, а также фрагментом красноглиняной керамиды (рис. 4, 5 ) и различными стенками сосудов, в том числе и рифленых амфор (рис. 4, 8, 9 ).

Вероятно, обследованный археологический объект представляет собой небольшое расположенное на холме поселение или отдельно стоящую усадьбу площадью около 3 500 кв. м, существовавшую на этом месте в III–II вв. до н. э. Немногочисленный материал позднеантичного времени можно связать с повторным заселением этой же возвышенности.

Стройгородок 1. Античное поселение ( рис. 5).

Поселение расположено в 150 м к северу – северо-востоку от северо-восточной окраины микрорайона Стройгородок (татарский аул Джанкой). Оно занимает часть пустующей территории, замусоренной бытовыми и строительными отходами. В 60–70-е гг. ХХ в. эта территория была отведена под распашку. В пределах площади поселения обнаружены небольшой карьер и земляные отвалы.

Памятник был выявлен П. Г. Столяренко в 2010 г. Автором был собран подъемный материал, распространенный на участке размером около 100 м с севера на юг и 100 м с запада на восток, а также заложен шурф. Находки были представлены фрагментами строительной, тарной и столовой керамики IV–III вв. до н. э.

В 2014 г. на поверхности памятника было собрано незначительное количество подъемного материала, представленного двумя ручками синопских амфор IV–III вв. до н. э. (Монахов, 2003. С. 145–160. Табл. 100–106); фрагментом ручки оранжевоглиняной амфоры с белыми включениями, близкой по форме к типу 73 (по И. Б. Зеест) II–III вв. н. э. (Зеест, 1960. С. 112. Табл. XXX, 73); фрагментом ручки причерноморской амфоры средневекового времени; фрагментом ножки пепаретской амфоры (Монахов, 2003. С. 96–100. Табл. 67–70) IV в. до н. э. и фрагментом ножки синопской амфоры (Там же. С. 145–160. Табл. 100–106) IV–III вв. до н. э.

На территории участка распространения подъёмного материала было заложено семь шурфов. Ими были выявлены культурные напластования, достигающие мощности 0,9 м, в одном из них была обнаружена каменная кладка. Находки из шурфов были представлены двумя ручками синопских амфор с клеймами:

[Άστυνόμου]

[Μαντιθέου] сфинкс вправо.

[του Πρωταγόρου] (рис. 5, 15 ) и

[Άστυνόμου]ντος

Ίστιαίου канфар

Πυθέω (рис. 5, 14 )

датирующихся соответственно 240–230 гг. до н. э. и около 290 г. до н. э.; пирамидальным керамическим грузилом с отверстием (рис. 5, 13 ) и массовым материалом: венчиком с ручкой амфоры средневекового времени; двумя венчиками родосских амфор ( Монахо в, 2003. С. 111–122. Табл. 79–85) IV–III вв. до н. э. (рис. 5, 5 ); двумя фрагментами синопских керамид (рис. 5, 1, 3 ); двумя венчиками синопских амфор (Там же. С. 145–160. Табл. 100–106) IV–III вв. до н. э. (рис. 5, 6, 8 ); двумя ручками синопских амфор (рис. 5, 7, 10 ); ножкой синопской амфоры (рис. 5, 4 ), венчиком мендийской амфоры (Там же. С. 88–95. Табл. 59–66) (рис. 5, 2 ); двумя ручками книдских амфор (Там же. С. 101–110. Табл. 71–78) III–II вв. до н. э. (рис. 5, 11, 12 ); фрагментом железного ножа; двумя ручками чернолаковых канфаров; краем буролаковой тарелки, а также фрагментами простой красноглиняной посудой – венчиками мисок (рис. 5, 9 ), кувшинов, чашек, краями тарелок, ручками и донцами сосудов.

По результатам проведенных работ обследованный памятник археологии можно интерпретировать как эллинистическое поселение IV–III вв. до н. э. площадью около 6 500 кв. м.

В заключение отметим, что в настоящий момент Жуковский вариант постройки моста был отклонен проектировщиками, в том числе и по причине того, что его строительство привело бы к разрушению городищ Порфмий и Парфений.

Благодарим участвующих в разведках сотрудников ИА РАН и ВосточноКрымского ИКМЗ, а также А. А. Масленникова, М. Ю. Вахтину и А. Е. Кислого за оказанную консультационную помощь.

Список литературы Античные сельские поселения на востоке Керчи (по результатам разведочных работ 2014 г.)

- Анохин В. А., 1986. Монетное дело Боспора. Киев: Наукова думка. 178 с.

- Веселов В. В., 2005. Сводная ведомость результатов археологических разведок на Керченском и Таманском полуостровах в 1949-1964 гг./Отв. ред. А. А. Масленников. М.: ИА РАН. 264 с. (ДБ; Suppl. II).

- Внуков С. Ю., 2003. Причерноморские амфоры I в. до н. э. -II в. н. э. (морфология). М.: ИА РАН. 235 с.

- Зеест И. Б., 1960. Керамическая тара Боспора/Отв. ред. Д. Б. Шелов. М.: АН СССР. 132 с. (МИА; № 83).

- Монахов С. Ю., 2003. Греческие амфоры в Причерноморье. Типология амфор ведущих центровэкспортеров товаров в керамической таре: каталог-определитель. М.; Саратов: Киммерида: Саратовский ун-т. 352 с.