Антропометрические параметры новорожденных детей персонала радиационно опасного производства как показатели мониторинга последствий родительского облучения

Автор: Соснина Светлана Фаридовна, Окатенко Павел Викторович, Сокольников Михаил Эдуардович

Журнал: Анализ риска здоровью @journal-fcrisk

Рубрика: Оценка риска в гигиене

Статья в выпуске: 1 (37), 2022 года.

Бесплатный доступ

Физическое развитие потомков может служить важным критерием оценки эффектов родительского облучения. Когорта работников производственного объединения (ПО) «Маяк», первого предприятия ядерного цикла России, является ценным информационным ресурсом для анализа последствий производственного облучения. Осуществлен анализ соматометрических показателей новорожденных детей работников ПО «Маяк», подвергшихся профессиональному преконцептивному внешнему гамма-облучению. Ретроспективный анализ антропометрии новорожденных 1949-1973 гг. рождения проведен среди 13 880 детей, из которых у 9321 ребенка родители подвергались пролонгированному радиационному воздействию на ПО «Маяк». Проанализированы основные антропометрические признаки: масса и длина тела, окружности головы и грудной клетки. Пропорциональность развития оценена с помощью индексов Кетле, Вервека - Воронцова, Эрисмана. Оценена корреляционная связь между антропометрическими показателями и родительской накопленной преконцептивной дозой внешнего гамма-облучения, произведен расчет коэффициентов относительного риска и отношения шансов с 95%-ным доверительным интервалом. Отмечен широкий диапазон доз внешнего гамма-облучения родителей: до 4075,6 мГр на яичники и 5653,1 мГр на семенники. Наблюдалась слабая корреляционная связь весоростовых параметров новорожденных с родительским облучением. Отмечена тенденция к уменьшению массы тела новорожденных при увеличении накопленной преконцептивной дозы внешнего гамма-облучения на яичники и к увеличению веса новорожденных при нарастании дозы на семенники. Среди потомков персонала ПО «Маяк» выявлено: статистически значимое превышение весоростовых параметров; бóльший вклад крупновесных детей. Анализ соматотипов подтвердил превышение индексов пропорциональности, отражающих массо-ростовые параметры, среди детей облученных родителей. Дополнительный анализ среди первенцев и детей с нормальным сроком гестации показал аналогичные результаты. Оценка риска указала на значимое преобладание новорожденных с высокой массой тела среди потомков экспонированных лиц. Получена современная оценка физического развития новорожденных детей работников ПО «Маяк» с учетом обновленных доз пролонгированного радиационного производственного воздействия, что важно для целей эпидемиологического мониторинга здоровья потомков персонала радиационно опасного производства.

Физическое развитие, новорожденные, радиационно опасное производство, преконцептивное облучение, доза на гонады, персонал по

Короткий адрес: https://sciup.org/142234508

IDR: 142234508 | УДК: 613.952:

Текст научной статьи Антропометрические параметры новорожденных детей персонала радиационно опасного производства как показатели мониторинга последствий родительского облучения

Последствия родительского облучения для здоровья потомков остаются открытым вопросом для научных изысканий [1, 2]. В частности, одной из насущных проблем является прямая оценка риска наследуемых эффектов [3, 4], представленная в немногочисленных работах. Антропометрические характеристики потомства, отражающие важный аспект онтогенетического развития, могут служить ценным критерием оценки эффектов пре- концептивного (до зачатия) радиационного воздействия.

Современная оценка особенностей физического развития детей, родители которых подверглись преконцептивному облучению, противоречива. Н.Н. Евтушенко и соавт. [5] на примере 653 детей первого года жизни из семей жителей прибрежных сел реки Течи, подвергшихся воздействию ионизирующего излучения в результате аварийных ситуа-

ций, описали задержку физического развития у 3-месячных потомков в семьях родителей, облучившихся в большей степени (27,3 сЗв на гонады и 109 сЗв на гипофиз) в сравнении с потомками необлучавшихся лиц. S. Chen et al. [6] исследовали 92 492 младенца, 9275 из которых были маловесными при рождении, и обнаружили, что основным фактором риска для низкого веса при рождении являлось преконцептив-ное воздействие радиации у отцов (отношение шансов (ОШ) 1,537, доверительный интервал (ДИ) 1,083–2,181). Кроме того, авторы отметили, что у отцов, подвергшихся радиационному воздействию, чаще рождались недоношенные дети.

Аналогичные тенденции описали M.G. Andre-assi et al. [7] по оценке влияния профессионального радиационного облучения на репродуктивные исходы у персонала отделения катетеризации сердца с годовой дозой 1–10 мЗв/г. Показано, что хроническое профессиональное радиационное облучение работников мужского пола коррелирует с более высокой распространенностью низкой массы тела при рождении у потомства (ОШ 2,7; ДИ 1,1–6,3).

Н.П. Петрушкина в проспективной комплексной оценке показателей физического развития 606 потомков работников предприятия атомной промышленности отметила «ухудшенное физическое развитие» достоверно чаще среди детей, оба родителя которых подвергались профессиональному облучению, и среди детей, матери которых получили суммарную дозу облучения до 100 сГр1.

Между тем L.L. Magnusson et al. [8] описали дисгармоничность физического развития и высокую массу тела при рождении у потомства мужчин, работающих с радиоактивными изотопами в лабораториях биомедицинских исследований (ОШ 1,8; ДИ 1,0–3,2). На соответствие критериям нормального развития и сроков биологического созревания указывают T. Herrmann et al. [9] в анализе семей, где один из родителей подвергся лучевой терапии по поводу злокачественного новообразования в дозе облучения гонад от 0,01 до 2 Гр. Авторы выявили тенденцию к преждевременным родам (52,5 % детей родились раньше срока), но тем не менее у всех был нормальный вес при рождении и, хотя созревание скелета было замедленным, развитие детей находилось в пределах нормы.

Таким образом, в настоящее время единых выводов относительно оценок риска соматометриче-ских отклонений у детей преконцептивно облученных лиц не существует, что подтверждает актуальность изучения здоровья потомков с оценкой вклада родительского облучения.

Производственное объединение «Маяк» (ПО «Маяк») – первый промышленный объект отечественной атомной отрасли, где в 1948 г. был выведен на проектную мощность первый в стране и на Ев- роазиатском континенте уран-графитовый промышленный реактор. Персонал ПО «Маяк», бόльшая часть которого находилась в репродуктивном возрасте, мог подвергаться существенному производственному облучению. Изучение рисков для здоровья потомков лиц, занятых в сфере воздействия техногенных источников ионизирующего излучения, представляет не только научный интерес, но важно и для целей регулирования гигиенического нормирования на радиационно опасных объектах.

Цель исследования – анализ соматометриче-ских показателей новорожденных детей работников ПО «Маяк», подвергшихся преконцептивному внешнему гамма-облучению на производстве.

Материалы и методы. Источником информации для ретроспективного эпидемиологического анализа послужил Регистр здоровья детского населения закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) г. Озерска, близлежащего к атомному предприятию. Регистр создан и поддерживается в лаборатории радиационной эпидемиологии ЮУрИБФ и содержит медико-социальную информацию из архивных амбулаторных карт детского населения ЗАТО [10]. Информация об индивидуальных дозах профессионального радиационного воздействия на родителей получена из «Дозиметрической системы работников “Маяка” – 2013» [11]. Представлены характеристики накопленных поглощенных доз внешнего гамма-облучения на гонады и эквивалентов доз Hp (10) фотонного излучения.

Данное исследование охватывает 25-летний период наблюдения детского населения ЗАТО г. Озерска (1949–1973 гг. рождения), в том числе первого поколения потомков работников ПО «Маяк». Характеристика исходных данных представлена в табл. 1.

Формирование исследуемых групп проводилось следующим образом:

– основная группа: из Регистра здоровья детского населения ЗАТО г. Озерска извлечены медицинские сведения о первом поколении потомков работников ПО «Маяк» 1948–1982 гг. найма, подвергшихся пре-концептивному производственному облучению; потомки родились в г. Озерске в 1949–1973 гг. Изучаемая выборка детей в итоге составила 9321: 51,2 % (4776) мальчиков, 48,8 % (4545) девочек;

– группа сравнения: из Регистра здоровья детского населения ЗАТО г. Озерска извлечены медицинские сведения о детях необлученных лиц (родители до зачатия ребенка не подвергались профессиональному облучению, не участвовали в ликвидации последствий радиационных аварий, не являлись переселенцами с радиоактивно загрязненных территорий), дети родились в г. Озерске в 1949–1973 гг. Группа сравнения включала 4559 человек: 43,8 % (1996) мальчиков, 56,2 % (2563) девочек.

Таблица 1

Характеристика Регистра здоровья детского населения г. Озерска (1949–1973 гг. рождения)

|

Период рождения |

Количество лиц в Регистре здоровья детского населения ЗАТО |

||||||||||

|

муж. |

жен. |

всего |

из них потомки работников ПО «Маяк» |

в том числе измеренные накопленные дозы профессионального облучения до зачатия: |

|||||||

|

только у отца |

только у матери |

у обоих родителей |

|||||||||

|

абс. |

% |

абс. |

% * |

абс. |

% * |

абс. |

% * |

||||

|

1949–1953 |

594 |

711 |

1305 |

539 |

41,3 |

193 |

35,8 |

97 |

18,0 |

58 |

10,8 |

|

1954–1958 |

1903 |

1880 |

3783 |

1619 |

42,8 |

753 |

46,5 |

257 |

15,9 |

391 |

24,2 |

|

1959–1963 |

3386 |

3151 |

6537 |

2877 |

44,0 |

1996 |

69,4 |

201 |

7,0 |

330 |

11,5 |

|

1964–1968 |

2596 |

2437 |

5033 |

2285 |

45,4 |

1691 |

74,0 |

103 |

4,5 |

157 |

6,9 |

|

1969–1973 |

2854 |

2771 |

5625 |

2001 |

35,6 |

1426 |

71,3 |

83 |

4,1 |

97 |

4,8 |

|

1949–1973 |

11333 |

10950 |

22283 |

9321 |

41,8 |

6059 |

65,0 |

741 |

7,9 |

1033 |

11,1 |

П р и м е ч а н и е : * – процент рассчитан от числа потомков работников ПО «Маяк».

Сравниваемые группы сопоставимы по годам рождения, полу, факту рождения в ЗАТО. Родившиеся вне города и приехавшие в него в детском возрасте исключены из исследования, чтобы наблюдаемые группы характеризовались одинаковыми климатогеографическими условиями проживания, единым уровнем и качеством медицинского обслуживания.

Соматометрический статус оценивали с учетом норм физического развития детей, применяемых в педиатрической практике в первые десятилетия наблюдаемого периода2 и разработанных позднее [12–14]. Изучали четыре основных антропометрических признака у новорожденных: массу тела, длину тела, окружность головы, окружность грудной клетки. Для оценки пропорциональности развития рассчитаны следующие индексы:

– массо-ростовой индекс Кетле І (ИК):

ИК =

масса тела (г) длина тела (см)

– индекс Вервека – Воронцова (ИВВ):

ИВВ = длина тела (см)

распределению в двух группах, использованы непараметрические критерии Колмогорова – Смирнова и Манна – Уитни. Определение уровня статистической значимости различий между сравниваемыми группами по частотам проведено при помощи критерия χ2.

Взаимосвязь между антропометрическими показателями и родительской накопленной преконцеп-тивной дозой внешнего гамма-облучения оценивалась методом ранговой корреляции по Спирмену. Доля объясняемой дисперсии вычислялась по формуле: r 2 · 100 (%). Различия считались статистически значимыми при p < 0,05. Расчет относительного риска (ОР) и отношения шансов (ОШ) отклонений физического развития среди потомков экспонированных и неэкспонированных родителей проводился с 95%-ным доверительным интервалом (ДИ).

Результаты и их обсуждение. В первые годы эксплуатации персонал ПО «Маяк» мог подвергаться повышенному уровню производственного облучения в связи с крайне сжатыми сроками для получения источников ионизирующего излучения промышленного и оружейного назначения, отсутствием опыта и несовершенством технологии, а также существовавшими на тот момент нормами радиационной безопасности.

Анализ накопленных преконцептивных доз радиационного воздействия у родителей – работников ПО «Маяк» – показал выраженный разброс значений, обусловленный разнообразными сценариями производственного облучения (табл. 2). В целом по диапазону накопленных доз техногенного производственного внешнего гамма-облучения отцовское прекон-цептивное облучение превышало дозиметрические данные по материнскому облучению. В то же время медианы родительских доз как на область гонад, так и индивидуальных эквивалентов доз Hp (10) фотонного излучения различались несущественно.

Сравнительный анализ данных из детских амбулаторных карт показал некоторые различия в анамнезе новорожденных по группам. Согласно сведениям о гестационном возрасте удельный вес детей с нормальным сроком гестации в обеих группах

Таблица 2

Характеристика накопленных преконцептивных доз внешнего гамма-облучения у родителей

|

Преконцептивные дозы |

Диапазон доз |

M ± s 1 |

Me [Q25; Q75] |

|

Материнское облучение до зачатия |

|||

|

Дозы на яичники, мГр |

0,01–4075,6 |

385,9 ± 525,3 |

166,1 [37,0; 540,5] |

|

Дозы Hp (10), мЗв |

0,01–6697,3 |

564,6 ± 788,2 |

235,1 [51,4; 782,3] |

|

Отцовское облучение до зачатия |

|||

|

Дозы на семенники, мГр |

0,01–5653,1 |

422,9 ± 634,6 |

168,4 [45,6; 510,0] |

|

Дозы Hp (10), мЗв |

0,01–6918,3 |

489,9 ± 723,4 |

195,8 [48,2; 600,3] |

П р и м е ч а н и е : M – среднее значение, s – среднее квадратическое отклонение; Me – медиана выборки, [Q25; Q75] – интерквартильный размах.

был одинаков: 84,8 % (7903 ребенка) в основной группе и 84,5 % (3851 ребенок) в группе сравнения, p > 0,05. Наряду с этим в группе сравнения значимо чаще, чем у потомков облученных лиц, встречались недоношенность (4,7 % (214 детей) против 3,4 % (319) соответственно, p < 0,01) и переношенность (0,7 % (34 случая) против 0,4 % (41) соответственно, p = 0,02). Не имели сведений о гестационном возрасте в архивной документации 1058 детей (11,4 %) в основной группе и 460 (10,1 %) детей в контрольной ( p = 0,025).

Преобладающее большинство детей в обеих группах родились от одноплодных беременностей, лишь малая часть относилась к многоплодию – 1,3 % (119) в основной группе и 1,2 % (54) в группе сравнения, p > 0,05.

Отягощенный акушерско-гинекологический анамнез значимо чаще регистрировался среди матерей основной группы – у 33,7 % (3143), в группе сравнения – у 30,1 % (1373), p < 0,01. В структуре данной патологии преобладало искусственное прерывание беременности, что, вероятно, можно объяснить недостаточным развитием методов контрацепции, особенно в первые годы наблюдаемого периода. Число медицинских абортов два и более зарегистрировано в основной группе – в 19,3 % (1799 матерей) случаев, в контрольной – в 17,4 % (791), p > 0,05.

Кроме того, не исключается возможный риск спонтанного прерывания беременности, обуслов- ленного профессиональным радиационным воздействием. Известно, что облучение женской репродуктивной системы и материнского организма в целом, помимо индукции мутаций в яйцеклетках и их предшественниках, может привести к нарушениям внутриутробного развития потомства за счет изменений физиологического состояния самих репродуктивных органов, плаценты, органов нейроэндокринной регуляции, снижения адаптивных возможностей организма [15]. Однако выделить в акушерско-гинекологическом анамнезе матерей самопроизвольные аборты вследствие производственного облучения не представляется возможным из-за отсутствия данной информации в медицинской документации.

Число мертворождений в сравниваемых группах не различалось – 1,7 % (160 случаев) в основной группе, 1,6 % (74 случая) – среди потомков не облученных на производстве лиц, p > 0,05.

Отмечена статистически значимая разница между группами в распределении по порядковому номеру беременности: преобладание повторнородящих матерей в основной группе – 42,3 % (3940 женщин), в группе сравнения – 37 % (1687), p < 0,001. Средний возраст матери при рождении ребенка составил в основной группе 25,9 г., в группе сравнения – 25,1 г., средний возраст отца – 27,1 и 25,1 г. соответственно.

Сравнительная характеристика параметров физического развития новорожденных представлена в табл. 3.

Таблица 3

Характеристика параметров физического развития новорожденных

|

Параметр |

M ± s |

Me [Q25; Q75] |

||||

|

всего |

мальчики |

девочки |

всего |

мальчики |

девочки |

|

|

Основная группа |

||||||

|

МТ, кг |

3,47 ± 0,52* |

3,54 ± 0,52* |

3,39 ± 0,5* |

3,5 [3,2; 3,8] |

3,55 [3,23; 3,86] |

3,4 [3,1; 3,7] |

|

ДТ, см |

51,7 ± 2,5* |

52,1 ± 2,5 |

51,3 ± 2,43* |

52 [50; 53] |

52 [51; 54] |

51 [50; 53] |

|

ОГ, см |

35,6 ± 1,5* |

35,9 ± 1,5* |

35,4 ± 1,43 |

36 [35; 36] |

36 [35; 37] |

35 [35; 36] |

|

ОГр, см |

34,7 ± 1,6 |

34,9 ± 1,6 |

34,4 ± 1,52 |

35 [34; 36] |

35 [34; 36] |

35 [34; 35] |

|

Группа сравнения |

||||||

|

МТ, кг |

3,39 ± 0,53 |

3,47 ± 0,54 |

3,33 ± 0,52 |

3,4 [3,1; 3,7] |

3,5 [3,15; 3,8] |

3,35 [3,03; 3,65] |

|

ДТ, см |

51,4 ± 2,5 |

51,9 ± 2,61 |

51,1 ± 2,4 |

52 [50; 53] |

52 [50; 53] |

51 [50; 52] |

|

ОГ, см |

35,5 ± 1,5 |

35,75 ± 1,53 |

35,25 ± 1,5 |

36 [35; 36] |

36 [35; 37] |

35 [35; 36] |

|

ОГр, см |

34,5 ± 1,6 |

34,78 ± 1,68 |

34,3 ± 1,6 |

35 [34; 35] |

35 [34; 36] |

34 [34; 35] |

П р и м е ч а н и е : МТ – масса тела, ДТ – длина тела, ОГ – окружность головы; ОГр – окружность груди; M – среднее значение, s – среднее квадратическое отклонение; Me – медиана выборки, [ Q 25; Q 75] – интерквартильный размах; * – значимые различия с группой сравнения.

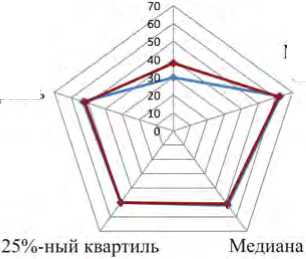

Рис. 1. Характеристика массы тела новорожденных в группах

75%-ный квартиль

Минимальное значение, см

Максимальное значение, см

♦ Основная группа ф Группа сравнения

Рис. 2. Характеристика длины тела новорожденных в группах

Анализ соматометрических показателей выявил статистически значимые различия между группами по следующим антропометрическим параметрам: массе, длине тела и окружности головы. Графическая характеристика массы тела при рождении представлена на рис. 1.

Несмотря на внешнее сходство и относительно близкие по шкале значения, показатели массы тела новорожденных в основной группе значимо превышали данные группы сравнения как в целом ( p < 0,001), так и при разделении по полу ( p < 0,001).

Длина тела новорожденных потомков работников ПО «Маяк» характеризовалась бóльшим диапазоном данных, более высоким значением медианы (рис. 2) и статистически значимо отличалась от группы сравнения по сумме наблюдений ( p < 0,001) и среди девочек ( p < 0,001).

Небольшое, но статистически значимое превышение величин окружностей головы отмечено среди потомков облученных лиц как в группе в целом ( p < 0,001), так и среди мальчиков ( p = 0,02). Диапазон окружностей головы новорожденных был шире в группе сравнения, где максимальные показатели зафиксированы у детей с гидроцефальным синдромом. Минимальные значения окружности головы зарегистрированы среди потомков работников ПО «Маяк», однако число новорожденных с окружностью головы ниже 10-го перцентиля (менее 33 см) было значимо выше в группе сравнения – 5,6 % (254) против 4,4 % (410) в основной группе, p = 0,0024. Сравнительный анализ гестационного возраста этих детей не показал значимых различий ( p > 0,05).

Окружности грудной клетки различались незначительно и, как правило, соответствовали нормативам физического развития новорожденных. Сравнение этого показателя в группах не выявило статистически значимых отличий.

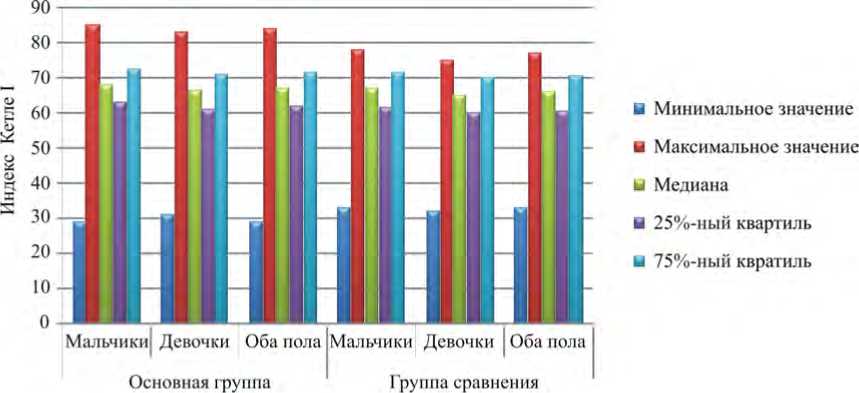

Оценка пропорциональности развития новорожденных с определением антропометрических индексов представлена в табл. 4.

Ориентировочная оценка соматотипа с помощью индекса Эрисмана не показала значимых различий в группах и в целом соответствовала возрастным нормативам. Между тем более высокие значения индекса Вер-века – Воронцова достоверно чаще регистрировались среди потомков необлученных родителей как в целом по группе ( p = 0,013), так и среди мальчиков ( p = 0,033), что дополнительно подтверждает превышение массы тела новорожденных в основной группе по сравнению с соответствующими данными в контрольной.

Таблица 4

Сравнительная характеристика индексов пропорциональности

|

Индекс |

M ± s |

Me [Q25; Q75] |

||||

|

всего |

мальчики |

девочки |

всего |

мальчики |

девочки |

|

|

Основная группа |

||||||

|

ИК |

66,9 ± 7,9* |

67,7 ± 7,8* |

66,0 ± 7,8* |

67,3 [62,0; 71,8] |

68,2 [63,0; 72,5] |

66,5 [61,2; 71] |

|

ИВВ |

1,24 ± 0,05* |

1,24 ± 0,04* |

1,25 ± 0,05 |

1,24 [1,22; 1,27] |

1,24 [1,21; 1,27] |

1,24 [1,22; 1,27] |

|

ИЭ |

8,79 ± 0,01 |

8,85 ± 0,02 |

8,75 ± 0,02 |

9,0 [8,0; 9,5] |

9,0 [8,0; 9,5] |

9,0 [8,0; 9,5] |

|

Группа сравнения |

||||||

|

ИК |

65,6 ± 8,1 |

66,6 ± 8,2 |

64,9 ± 8,0 |

66,0 [60,8; 70,6] |

67,3 [61,8; 71,6] |

65,4 [60,0; 70] |

|

ИВВ |

1,25 ± 0,05 |

1,25 ± 0,04 |

1,25 ± 0,05 |

1,24 [1,22; 1,27] |

1,24 [1,22; 1,27] |

1,24 [1,22; 1,28] |

|

ИЭ |

8,8 ± 0,02 |

8,84 ± 0,04 |

8,78 ± 0,03 |

9,0 [8,0; 9,5] |

9,0 [8,0; 9,5] |

9,0 [8,0; 9,5] |

П р и м е ч а н и е : M – среднее значение, s – среднее квадратическое отклонение; Me – медиана выборки, [ Q 25; Q 75] – интерквартильный размах; * – значимые различия с группой сравнения.

Сравнительный анализ структуры индекса Вервека – Воронцова, демонстрирующего пропорциональность развития по соотношению продольных и поперечных размеров, проведенный по числовым категориям индекса, не показал значимых отличий в группах. В обеих группах отсутствовали новорожденные с индексом ниже 0,85, указывающим на брахиморфию (преобладание поперечных размеров над продольными). Мезоморфный тип телосложения (0,85–1,25 по ИВВ) имели более половины детей в каждой группе – 58,4 % (3694) в основной группе и 57,6 % (1844) в группе сравнения, p > 0,05. Число новорожденных с индексом выше 1,25, свидетельствующим о долихоморфии (умеренном преобладании продольных размеров), также статистически значимо не различалось.

Наиболее существенные отклонения в группах были отмечены при сравнении индекса пропорциональности Кетле I, отражающего массо-ростовые показатели и состояние питания ребенка во внутриутробном периоде. Индекс характеризовался значительной вариабельностью в основной группе (рис. 3). И, хотя средние значения индекса в группах в целом соответствовали стандартам физического развития новорожденных, сравнительный анализ показал значимое превышение индекса Кетле I у детей, родившихся в семьях персонала ПО «Маяк», как в целом по группе (p < 0,001), так и при разделении по полу (p < 0,001).

По данным многолетних наблюдений за жителями радиоактивно загрязненных прибрежных территорий р. Течи [16], показатели физического развития потомков облученной популяции в целом укладывались в нормативы оценки физического развития, но отмечено перераспределение в сторону увеличения частоты новорожденных с крупной массой тела и «маловесных» детей.

Распределение новорожденных анализируемых групп по категориям массы тела: с малым весом (500–2499 г), с нормальным весом (2500–3499 г) и с большим весом (3500 г и более) с расчетом медианы доз преконцептивного производственного родительского облучения для каждого интервала представлено в табл. 5. Сведения о массе тела при рождении имелись у 8480 детей в основной группе (51,2 % (4339) мальчиков и 48,8 % (4141) девочек) и 4186 детей в группе сравнения (43,9 % (1837) мальчиков и 56,1 % (2349) девочек) из-за отсутствия полной информации о физическом развитии в неонатальный период в некоторых архивных картах.

Рис. 3. Характеристика индекса пропорциональности Кетле I в группах

Таблица 5

Распределение новорожденных по весовым категориям

|

Пол |

Малый вес (500–2499 г) |

Нормальный вес (2500–3499 г) |

Крупновесные (3500 г и более) |

||||||

|

абс. (%) |

доза матери |

доза отца |

абс. (%) |

доза матери |

доза отца |

абс. (%) |

доза матери |

доза отца |

|

|

Основная группа, n = 8480 |

|||||||||

|

В целом |

278* (3,3) |

189,1 |

134,5 |

3926* (46,3) |

167,4 |

145,4 |

4276* (50,4) |

153,6 |

184,9 |

|

Мальчики |

114* (1,3) |

85,4 |

129,3 |

1784* (21) |

161,2 |

143,4 |

2441* (28,8) |

149,1 |

188,9 |

|

Девочки |

164 (2,0) |

190,2 |

134,5 |

2142* (25,3) |

180,4 |

150,5 |

1835* (21,6) |

159,4 |

179,4 |

|

Группа сравнения, n = 4186 |

|||||||||

|

В целом |

188 (4,5) |

– |

– |

2117 (50,6) |

– |

– |

1881 (44,9) |

– |

– |

|

Мальчики |

72 (1,7) |

– |

– |

816 (19,5) |

– |

– |

949 (22,7) |

– |

– |

|

Девочки |

116 (2,8) |

– |

– |

1301 (31,1) |

– |

– |

932 (22,3) |

– |

– |

П р и м е ч а н и е : доза – медиана накопленных доз внешнего гамма-облучения на гонады до зачатия, мГр; * – статистически значимые различия с группой сравнения.

Развитие новорожденных, оцениваемое по категориям массы тела, имело статистически значимые различия в сравниваемых группах. Так, доля новорожденных с весом более 3500 г в основной группе была выше, чем в группе сравнения (50,4 и 44,9 % соответственно, p < 0,001). Аналогичное статистически значимое преобладание крупновесных детей отмечалось среди мальчиков основной группы по сравнению с соответствующими данными в контрольной группе (28,8 и 22,7 % соответственно, p < 0,001). В то же время число маловесных детей с пренатальной гипотрофией было выше в группе сравнения среди мальчиков ( p = 0,008) и по сумме наблюдений ( p < 0,001).

Удельный вес нормотрофиков значимо преобладал среди потомков необлученных родителей как в целом по группе, так и среди девочек ( p < 0,001 и p = 0,005 соответственно), тогда как число новорожденных мальчиков с нормотрофией было значимо выше в основной группе ( p = 0,017).

Соотнесение родительских накопленных пре-концептивных доз внешнего гамма-облучения на гонады и категорий веса новорожденных показало неоднозначные результаты. Так, с увеличением накопленной материнской дозы на яичники отмечена тенденция к уменьшению массы тела новорожденных в группе в целом и среди девочек, среди мальчиков малый вес ассоциировался с меньшими дозами материнского облучения до зачатия. Между тем соотношение отцовского преконцептивного облучения и массы новорожденных характеризовалось однонаправленностью: при нарастании накопленной преконцептивной дозы внешнего гамма-облучения на семенники прослеживалась четкая тенденция к увеличению веса потомков.

Одной из причин превышения весоростовых показателей новорожденных мог быть паритет родов, при увеличении которого вероятно рождение более крупных детей. Так как в основной группе отмечалось значимо большее число повторнородящих матерей (p < 0,001), был проведен дополнительный анализ антропометрии среди первенцев с исключением новорожденных от повторных родов (табл. 6).

Средний возраст родителей при рождении первенцев составлял среди матерей основной группы 23,2 г, в контрольной – 22,5 г, среди отцов – 24,5 и 22,3 г соответственно. Как и ранее, сравнительный анализ показал значимое преобладание весоростовых параметров среди первенцев основной группы по сумме наблюдений и среди девочек отдельно. В то же время разницы в антропометрии мальчиков не наблюдалось, не подтвердились различия в группах и по окружности головы новорожденных ( p > 0,05).

Дополнительное сравнение антропометрических признаков среди детей с нормальным сроком гестации с исключением новорожденных от преждевременных и запоздалых родов показало аналогичные результаты: значимое превышение массы тела и роста детей в основной группе по совокупности наблюдений ( p < 0,001 и p < 0,025 соответственно) и среди девочек ( p < 0,05).

Таким образом, анализ соматометрии отметил значимое преобладание весоростовых параметров у потомков работников ПО «Маяк», подвергшихся преконцептивному пролонгированному производственному облучению. Для количественной оценки взаимосвязи родительских доз и антропометрических показателей новорожденных потомков был проведен корреляционный анализ (табл. 7).

Корреляционная взаимосвязь между весоростовыми параметрами новорожденных и материнскими дозами профессионального облучения характеризовалась достоверными уровнями значимости как для девочек, так и для мальчиков, однако величина коэффициентов корреляции была мала (0,036–0,051). Слабая, но статистически значимая связь наблюдалась при сопоставлении массы при рождении с отцовскими накопленными дозами профессионального облучения в основной группе в целом и среди мальчиков. Корреляционной связи роста новорожденных и отцовских накопленных доз внешнего гамма-облучения обнаружено не было.

Таблица 6

Характеристика параметров физического развития новорожденных от первых родов

|

Параметры |

M ± s |

Me [Q25; Q75] |

||||

|

всего |

мальчики |

девочки |

всего |

мальчики |

девочки |

|

|

Основная группа, n = 4058 |

||||||

|

МТ, кг |

3,37 ± 0,47* |

3,44 ± 0,48 |

3,31 ± 0,46* |

3,4 [3,1; 3,68] |

3,45 [3,15; 3,71] |

3,3 [3,0; 3,6] |

|

ДТ, см |

51,5 ± 2,3* |

51,8 ± 2,2 |

51,2 ± 2,31* |

52 [50; 53] |

52 [50; 53] |

51 [50; 53] |

|

ОГ, см |

35,5 ± 1,4 |

35,7 ± 1,3 |

35,2 ± 1,35 |

36 [35; 36] |

36 [35; 37] |

35 [34; 36] |

|

ОГр, см |

34,5 ± 1,5 |

34,7 ± 1,5 |

34,3 ± 1,44 |

35 [34; 35] |

35 [34; 36] |

34 [33; 35] |

|

Группа сравнения, n = 2282 |

||||||

|

МТ, кг |

3,32 ± 0,49 |

3,41 ± 0,51 |

3,26 ± 0,47 |

3,35 [3,0; 3,64] |

3,43 [3,1; 3,7] |

3,3 [3,0; 3,55] |

|

ДТ, см |

51,3 ± 2,4 |

51,7 ± 2,44 |

50,9 ± 2,2 |

51 [50; 53] |

52 [50; 53] |

51 [50; 52] |

|

ОГ, см |

35,4 ± 1,5 |

35,66 ± 1,47 |

35,17 ± 1,4 |

35 [35; 36] |

36 [35; 37] |

35 [34; 36] |

|

ОГр, см |

34,4 ± 1,6 |

34,67 ± 1,67 |

34,2 ± 1,6 |

35 [34; 35] |

35 [34; 36] |

34 [33; 35] |

П р и м е ч а н и е : МТ – масса тела, ДТ – длина тела, ОГ – окружность головы, ОГр – окружность груди, M – среднее значение, s – среднее квадратическое отклонение, Me – медиана выборки, [ Q 25; Q 75] – интерквартильный размах, * – значимые различия с группой сравнения.

Таблица 7

Корреляция между родительским преконцептивным облучением и весоростовыми показателями новорожденных

|

Пол |

Материнское преконцептивное облучение |

Отцовское преконцептивное облучение |

||||||

|

доза на гонады |

доза Hp (10) |

доза на гонады |

доза Hp (10) |

|||||

|

r { |

p |

r { |

p |

r { |

p |

r { |

p |

|

|

Масса тела при рождении |

||||||||

|

Мальчики |

0,051 |

< 0,001 |

0,051 |

< 0,001 |

0,041 |

< 0,01 |

0,04 |

< 0,01 |

|

Девочки |

0,036 |

0,019 |

0,036 |

0,019 |

0,022 |

> 0,05 |

0,022 |

> 0,05 |

|

Оба пола |

0,043 |

< 0,001 |

0,043 |

< 0,001 |

0,033 |

< 0,01 |

0,032 |

< 0,01 |

|

Длина тела при рождении |

||||||||

|

Мальчики |

0,037 |

0,016 |

0,037 |

0,016 |

0,024 |

> 0,05 |

0,022 |

> 0,05 |

|

Девочки |

0,038 |

0,016 |

0,038 |

0,017 |

0,01 |

> 0,05 |

0,01 |

> 0,05 |

|

Оба пола |

0,038 |

< 0,001 |

0,038 |

< 0,001 |

0,017 |

> 0,05 |

0,016 |

> 0,05 |

П р и м е ч а н и е : r – коэффициент корреляции; p – уровень значимости.

Таблица 8

Относительный риск (ОР) и отношение шансов (ОШ) формирования отклонений по категориям массы тела новорожденных

|

Масса тела новорожденных |

Группа |

Исход |

OP (95%-ный ДИ) |

ОШ (95%-ный ДИ) |

|

|

есть |

нет |

||||

|

Мальчики |

|||||

|

Малый вес |

Экспонированные* |

114 |

4225 |

0,67 (0,5–0,9) |

0,66 (0,49–0,89) |

|

Неэкспонированные |

72 |

1765 |

|||

|

Нормальный вес |

Экспонированные |

1784 |

2555 |

0,93 (0,87–0,98) |

0,87 (0,78–0,97) |

|

Неэкспонированные |

816 |

1021 |

|||

|

Крупный вес |

Экспонированные |

2441 |

1898 |

1,09 (1,03–1,15) |

1,2 (1,08–1,34) |

|

Неэкспонированные |

949 |

888 |

|||

|

Девочки |

|||||

|

Малый вес |

Экспонированные |

164 |

3977 |

0,8 (0,64–1,01) |

0,79 (0,62–1,01) |

|

Неэкспонированные |

116 |

2233 |

|||

|

Нормальный вес |

Экспонированные |

2142 |

1999 |

0,93 (0,89–0,98) |

0,86 (0,78–0,96) |

|

Неэкспонированные |

1301 |

1048 |

|||

|

Крупный вес |

Экспонированные |

1835 |

2306 |

1,12 (1,05–1,19) |

1,21 (1,09–1,34) |

|

Неэкспонированные |

932 |

1417 |

|||

|

Оба пола |

|||||

|

Малый вес |

Экспонированные |

278 |

8202 |

0,73 (0,61–0,87) |

0,72 (0,6–0,87) |

|

Неэкспонированные |

188 |

3998 |

|||

|

Нормальный вес |

Экспонированные |

3926 |

4554 |

0,91 (0,88–0,95) |

0,84 (0,78–0,91) |

|

Неэкспонированные |

2117 |

2069 |

|||

|

Крупный вес |

Экспонированные |

4276 |

4204 |

1,12 (1,08–1,17) |

1,25 (1,16–1,34) |

|

Неэкспонированные |

1881 |

2305 |

|||

П р и м е ч а н и е : * – дети, чьи родители подверглись преконцептивному облучению на производстве.

Доля объясняемой дисперсии по максимальному значению коэффициентов не превышала 0,3 %. Таким образом, данный анализ обнаружил слабую корреляцию между весоростовыми показателями при рождении и накопленными преконцептивными родительскими дозами производственного внешнего гамма-облучения.

Оценка коэффициентов риска отклонений антропометрии среди новорожденных от экспонированных и интактных родителей подтвердила ранее описанные особенности (табл. 8).

Среди потомков работников ПО «Маяк» статистически значимо чаще регистрировался крупный вес при рождении: ОР 1,12 (ДИ 1,08–1,17), ОШ 1,25

(1,16–1,34). Эта закономерность достоверно прослеживалась как среди мальчиков: ОР 1,09 (1,03–1,15), ОШ 1,2 (1,08–1,34), так и среди девочек: ОР 1,12 (1,05–1,19), ОШ 1,21 (1,09–1,34). Категории малого и нормального веса значимо реже встречались среди новорожденных, чьи родители подвергались прекон-цептивному облучению на производстве. Самый низкий риск маловесности у детей облученных родителей отмечен среди мальчиков: ОШ 0,66 (0,49–0,89).

Безусловно, было бы ошибочно предполагать, что физическое развитие новорожденных связано только с фактом производственного облучения родителей до зачатия ребенка. Среди многообразия факторов, определяющих рост и развитие плода, в том числе генетических, биологических, микро-элементной недостаточности, патологии антенатального периода, инфекционной и соматической патологии плода [17, 18], достаточно сложно выделить ведущий для развития онтогенетических нарушений.

Согласно проведенной нами ранее оценке физического развития новорожденных детей работниц ПО «Маяк», подвергшихся преконцептивному внешнему гамма-облучению, при факторном анализе, помимо материнского облучения (15,3 % дисперсии), выделены факторы, характеризующие антенатальный период (13,8 %), акушерско-гинекологический анамнез (13,5 %) и вредные привычки матерей (9,7 % дисперсии) [19]. Кроме того, немаловажную роль в физическом развитии детей могли играть медико-социальные особенности семей, проживающих в ЗАТО [20], что требует определенного внимания и отдельного анализа в последующем, в том числе с оценкой вклада облучения родителей непроизводственного характера.

Выводы. Соматометрические показатели являются одними из самых важных характеристик плода и новорожденного и могут рассматриваться в качестве ценных параметров для оценки эффектов преконцептивного облучения. Ретроспективный анализ данных антропометрии новорожденных, родившихся в ЗАТО г. Озерска в 1949–1973 гг., проведен среди 13 880 детей, из которых у 9321 ребенка родители подвергались пролонгированному производственному радиационному воздействию на ПО «Маяк».

Обобщение результатов исследования показало, что наряду со значимыми различиями в группах по гестационному возрасту, паритету родов, репродуктивному здоровью матерей отмечено существенное превышение весоростовых параметров новорожденных потомков работников ПО «Маяк». Распределение по категориям массы тела показало бóльший вклад крупновесных детей (более 3500 г) среди потомков преконцептивно облученных на производстве лиц по сравнению с контрольной группой, p < 0,001. Сравнительная оценка соматоти-пов с использованием индексов пропорционально- сти обнаружила значимость антропометрических индексов, отражающих массо-ростовые параметры, и подтвердила их превышение среди детей персонала ПО «Маяк».

Сопоставление антропометрических данных и дозиметрических характеристик родительского облучения показало явную тенденцию к увеличению веса новорожденных при нарастании накопленной преконцептивной дозы внешнего гамма-облучения на семенники и тенденцию к уменьшению массы тела новорожденных с увеличением накопленной преконцептивной дозы на яичники. В то же время количественная оценка взаимосвязи между родительским преконцептивным облучением на производстве и весоростовыми параметрами новорожденных потомков продемонстрировала статистически значимую, но слабую по силе корреляционную связь.

Оценка коэффициентов риска показала, что среди потомков работников ПО «Маяк» статистически значимо реже регистрировались исходы в виде малого веса при рождении и нормотрофии. Вместе с тем среди них отмечено значимое преобладание новорожденных с массой тела больше 3500 г, что подтверждает предыдущие расчеты.

На примере когорты потомков персонала ПО «Маяк» получена современная оценка антропометрических показателей при рождении с учетом обновленных доз пролонгированного производственного радиационного воздействия на родителей. Выявленные особенности физического развития новорожденных могут расширить представление о тенденциях эпидемиологического мониторинга здоровья потомков персонала радиационно опасных производств и определить стратегические направления для целей профилактики.

Финансирование. Работа выполнена в рамках Государственного контракта № 11.314.20.2 от 03.06.2020 г. «Медицинские последствия воздействия ионизирующего излучения на здоровье населения и потомков, проживающих вблизи объектов, являющихся наследием освоения ядерных технологий в Российской Федерации».

Список литературы Антропометрические параметры новорожденных детей персонала радиационно опасного производства как показатели мониторинга последствий родительского облучения

- Sources, Effects and Risks of Ionizing Radiation: UNSCEAR 2013 Report. Volume II. Scientific annex B: Effects of radiation exposure of children // UNSCEAR. - New York, 2013. - 284 p.

- Radiation risk of individual multifactorial diseases in offspring of the atomic-bomb survivors: a clinical health study / Y. Tatsukawa, J.B. Cologne, W.L. Hsu, M. Yamada, W. Ohishi, A. Hida, K. Furukawa, N. Takahashi [et al.] // J. Radiol. Prot. -2013. - Vol. 33, № 2. - P. 281-293. DOI: 10.1088/0952-4746/33/2/281

- Публикация 103 МКРЗ. Рекомендации Международной комиссии по радиационной защите от 2007 года / пер. с англ. И.А. Гусева, под общ. ред. М.Ф. Киселёва и Н.К. Шандалы // Труды МКРЗ. - М.: Изд-во ООО ПКФ «Алана», 2009. - 344 с.

- Epidemiological studies of atomic bomb radiation at the Radiation Effects Research Foundation / K. Ozasa, H.M. Cullings, W. Ohishi, A. Hida, E.J. Grant // Int. J. Radiat. Biol. - 2019. - Vol. 95, № 7. - P. 879-891. DOI: 10.1080/09553002.2019.1569778

- Евтушенко Н.Н., Волосников Д.К., Аклеев А.В. Физическое развитие детей первого года жизни, родители которых подвергались хроническому радиационному воздействию // Педиатрия. - 2010. - Т. 89, № 6. - С. 52-57.

- Paternal exposure to medical-related radiation associated with low birthweight infants: A large population-based, retrospective cohort study in rural China / S. Chen, Y. Yang, Y. Qv, Y. Zou, H. Zhu, F. Gong, Y. Zou, H. Yang [et al.] // Medicine (Baltimore). - 2018. - Vol. 97, № 2. - P. e9565. DOI: 10.1097/MD.0000000000009565

- Reproductive outcomes and Y chromosome instability in radiation-exposed male workers in cardiac catheterization laboratory / M.G. Andreassi, A. Borghini, C. Vecoli, E. Piccaluga, G. Guagliumi, M. del Greco, F. Gaita, E. Picano // Environ. Mol. Mutagen. - 2020. - Vol. 61, № 3. - P. 361-368. DOI: 10.1002/em.22341

- Magnusson L.L., Bodin L., Wennborg H. Adverse pregnancy outcomes in offspring of fathers working in biomedical research laboratories // Am. J. Ind. Med. - 2006. - Vol. 49, № 6. - P. 468-473. DOI: 10.1002/ajim.20317

- Offsprings of preconceptionally irradiated parents. Final report of a longitudinal study 1976-1994 and recommendations for patients' advisory / T. Herrmann, G. Thiede, K.R. Trott, L. Voigtmann // Strahlenther. Onkol. - 2004. -Vol. 180, № 1. - P. 21-30. DOI: 10.1007/s00066-004-1223-4

- Регистр здоровья детского населения г. Озёрска: результаты разработки, принципы ведения, возможности и перспективы / С.Ф. Соснина, Н.Р. Кабирова, П.В. Окатенко, С.А. Рогачёва, Ю.В. Царёва, Е.А. Груздева, М.Э. Сокольников // Медицина экстремальных ситуаций. - 2017. - Т. 61, № 3. - С. 95-103.

- Napier B.A. The Mayak Worker Dosimetry System (MWDS-2013): an introduction to the documentation // Radiat. Prot. Dosimetry. - 2017. - Vol. 176, № 1-2. - P. 6-9. DOI: 10.1093/rpd/ncx020

- Fetal growth standards: the NICHD fetal growth study approach in context with INTERGROWTH-21st and the World Health Organization Multicentre Growth Reference Study / K.L. Grantz, M.L. Hediger, D. Liu, G.M. Buck Louis // Am. J. Obstet. Gynecol. - 2018. - Vol. 218, № 2S. - P. S641-S655.e28. DOI: 10.1016/j.ajog.2017.11.593

- Кильдиярова Р.Р. Оценка физического развития детей с помощью перцентильных диаграмм // Вопросы современной педиатрии. - 2017. - Т. 16, № 5. - С. 431-437. DOI: 10.15690/vsp.v16i5.1808

- Сравнительная оценка постнатального роста недоношенных детей с использованием различных нормативов и стандартов / Н.Л. Черная, Г.С. Маскова, В.М. Ганузин, Е.А. Ермолина // Практическая медицина. - 2018. - Т. 16, № 8. -С. 79-83.

- Пастухова Е.И., Шалагинов С.А., Аклеев А.В. Число беременностей и родов у женщин, подвергшихся действию хронического ионизирующего излучения на реке Тече // Вестник Челябинского государственного университета. - 2013. -Т. 298, № 7. - С. 82-84.

- Медико-биологические эффекты хронического воздействия ионизирующей радиации на человека / А.В. Аклеев, Л.Ю. Крестинина, Т.А. Варфоломеева, Е.В. Остроумова, С.А. Пушкарев, С.А. Шалагинов, О.И. Худякова, Г.А. Веремеева [и др.] // Медицинская наука и образование Урала. - 2008. - Т. 9, № 2 (52). - С. 8-10.

- C A.K., Basel P.L., Singh S. Low birth weight and its associated risk factors: Health facility-based case-control study // PLoS One. - 2020 - Vol. 15, № 6. - P. e0234907. DOI: 10.1371/journal.pone.0234907

- Сиротина З.В., Соколов В.Н. Факторы высокого риска при внутриутробном развитии плода (клиническая лекция) // Здравоохранение Дальнего Востока. - 2020. - Т. 84, № 2. - С. 59-65. DOI: 10.33454/1728-1261-2020-2-59-65

- Соснина С.Ф., Окатенко П.В. Физическое развитие новорожденных детей работниц радиационно опасного производства // Профилактическая и клиническая медицина. - 2017. - Т. 64, № 3. - С. 14-20.

- Волосников Д.К., Соснина С.Ф. Медико-социальная характеристика семей, проживающих в закрытом административном территориальном образовании (г. Озёрск), имеющих детей подросткового возраста // Социология медицины. - 2010. - № 2. - С. 59-61.