Антропоморфная миниатюрная скульптура с Усть-Войкарского городища: хронология, контекст, семантика

Автор: Гаркуша Ю.Н., Новиков А.В., Бауло А.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 2 т.52, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье публикуется коллекция миниатюрной антропоморфной скульптуры, полученная в ходе работ 2012-2016 гг. на Усть-Войкарском городище (приполярная зона Западной Сибири). Памятник относится к археологическим объектам с мерзлым культурным слоем, обусловившим сохранность предметов из органических материалов. Подавляющее большинство скульптурок изготовлено из дерева, две - из листового металла, одна - из лимонитовой конкреции. Выделены четыре основные категории изображений: бюсты, головы, условно полные антропоморфные фигуры, личины на палочках. Большая часть скульптурных изображений выполнена в традиции обско-угорской иконографии, меньшую можно соотнести со скульптурой самодийского облика. На некоторых фигурах есть дополнительные элементы в виде рядов насечек и изображения ромба. По этнографическим данным, их наличие наделяло скульптуры сакральным статусом. Находки имеют четкий археолого-архитектурный и хронологический (по данным дендрохронологии) контекст. Основная часть предметов была обнаружена в культурных слоях началаXVI- начала второй третиXVIII в. Рассмотрена стилистика изображений, приведены аналогии. Проведен сравнительный анализ антропоморфных изображений с этнографическими данными XVIII - начала XX в. Связь большей части фигур с определенными жилищами, их небольшие размеры и иконография показывают, что все они относятся к культовой деревянной антропоморфной скульптуре и являются атрибутами домашних святилищ. Установлено, что изображения делятся на две основные категории: семейные духи-покровители и иттарма -временные вместилища душ умерших.

Усть-войкарское городище, север западной сибири, северные ханты, антропоморфная скульптура, духи-покровители, иттарма

Короткий адрес: https://sciup.org/145147172

IDR: 145147172 | УДК: 904 | DOI: 10.17746/1563-0102.2024.52.2.108-118

Текст научной статьи Антропоморфная миниатюрная скульптура с Усть-Войкарского городища: хронология, контекст, семантика

Археологические объекты с мерзлым культурным слоем на севере Западной Сибири обладают исключительным информационным потенциалом для изучения культуры коренного населения региона. Такие памятники являются основным источником и по истории деревянной скульптуры этого населения. Речь идет о Надымском, Полуйском мысовом городках, Усть-Войкарском городище, отно сящихся в целом ко второй трети II тыс. н.э. Суммарно можно говорить о более 150 образцах миниатюрной деревянной антропоморфной скульптуры, происходящих из этих поселений. Около половины из них приходится на Усть-Войкарское городище в юго-западной части ЯНАО, которое раскапывалось в 2003–2008, 2012–2016 гг. [Гаркуша, 2020]. По данным дендрохронологии, это поселение функционировало с рубежа XIII–XIV вв. по XIX в. [Гурская, 2008]. Проживавшее здесь население предварительно характеризуется как угро-самодийское с присутствием коми-зырянского компонента [Мартынова, 1998, с. 82; Перевалова, 2004, с. 231– 233]. Около 30 предметов, обнаруженных на городище в 2003–2008 гг., опубликовано в электронном каталоге Окружного музейно-выставочного комплекса им. И.С. Шимановского (г. Салехард). Данная статья вводит в оборот 48 антропоморфных фигур, полученных в ходе раскопок 2012–2016 гг. Почти все предметы изготовлены из дерева; два – из листового железа, один – из дисковидной лимонитовой конкреции*. Таким образом, на относительно небольшой раскопанной площади Усть-Войкарского городища обнаружено ок. 80 антропоморфных изображений. Объяснение их массовости можно найти в известном сообщении В.Ф. Зуева о его поездке в Обдорский край (1771 г.): «Все в чуму, не выключая баб и девок, каждый имеет своего собственного болвана, а иногда два и три, коих каждодневно по обычаю своему тешат» [1947, с. 41].

Типология антропоморфной скульптуры

Первый опыт типологии антропоморфных деревянных изображений получен по материалам Надымского и Полуйского мысового городков [Кардаш, 2009, с. 188–189; 2013, с. 200–201]. Выделены три типа: I – личины на палочках, II – скульптура, III – монументальная скульптура. Тип II был разделен на три подтипа: 1) бюсты, 2) собственно скульптура, 3) многоликие изображения. Данная типология представляется не вполне корректной терминологически. Сам термин «скульптура» раскрывает общую для всех изображений технологию изготовления, а не морфологию. С.В. Иванов, ссылаясь на работы искусствоведов, пишет: «Скульптура (от лат. sculpere – “вырезывать”, “высекать”)… означает “ваяние”, “высекание”, “вырезывание”, “обрубку”, т.е. процесс, при котором мастер тем или иным путем при помощи того или иного инструмента удаляет лишние части обрабатываемого им куска дерева или камня, постепенно придавая оставшейся твердой массе необходимую форму» [1970, с. 5]. Таким образом, все проанализированные изображения относятся к одной категории – антропоморфной скульптуре. В связи с этим нам представляется целесообразным предложить иную типологию.

Миниатюрная антропоморфная деревянная скульптура из Усть-Войкарского городища разделена нами на следующие категории: 1) бюсты, 2) изображения голов, 3) условно полные антропоморфные фигуры, 4) личины на палочках, 5) сомнительные (с признаками антропоморфизма). Дальнейшая типология основана на учете наличия или отсутствия дополнительных деталей.

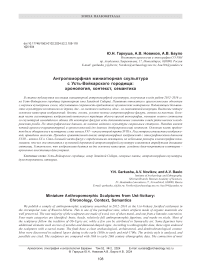

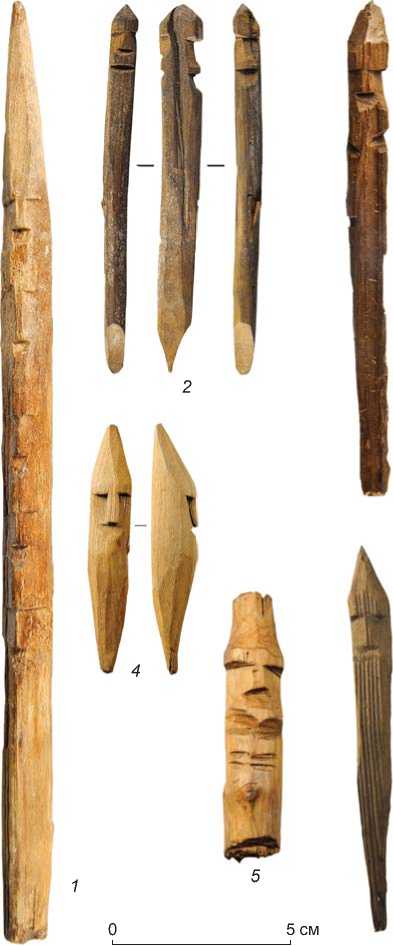

Бюсты (рис. 1; 2, 1 – 4 , 6 , 10–13 ). Это наиболее массовая категория. К бюстам относятся скульптурные трехмерные изображения верхней части человеческой фигуры – погрудные либо поясные. Антропоморфные черты приданы за счет моделирования головы, шеи и плечевого пояса, часто с добавлением рельефных изображений отдельных черт лица, главным образом линий бровей, носа. Иногда дополнительно показаны глаза и рот. На некоторых фигурах точечными наколами переданы только глаза (рис. 2, 3 ). У одного экземпляра треугольными выступами обозначены руки (см. рис. 1, 13 ), у другого они лишь намечены (см. рис. 1, 9 ). Иногда на корпус наносился орнамент в виде различных насечек и геометрических фигур. Высота фигурок в пределах 7–15 см.

По характеру оформления верхней части головы бюсты разделены на два типа: с заостренной формой (см. рис. 1, 1 , 3 , 5 , 7–14 ; 2, 1 , 11 , 12 ) и «круглоголовые» (см. рис. 1, 2 , 6 ; 2, 2–4 , 6 ). У одного бюста форма головы неопределима в связи с ее частичным разрушением (см. рис. 1, 4 ). Выделяется фигура, у которой голова отличается значительными разме-

Рис. 1. Бюсты.

1 , 11 , 12 – слой второй половины XVI в.; 2 , 3 , 13 , 14 – слой первой половины XVI в.; 4 , 9 – слой XVII в.; 5 , 6 – слой середины XVII в.; 7 – слой начала XVII в.; 8 , 10 – слой первой трети XVI в.

рами, а корпус представлен лишь фрагментом плечевого пояса (см. рис. 2, 1 ).

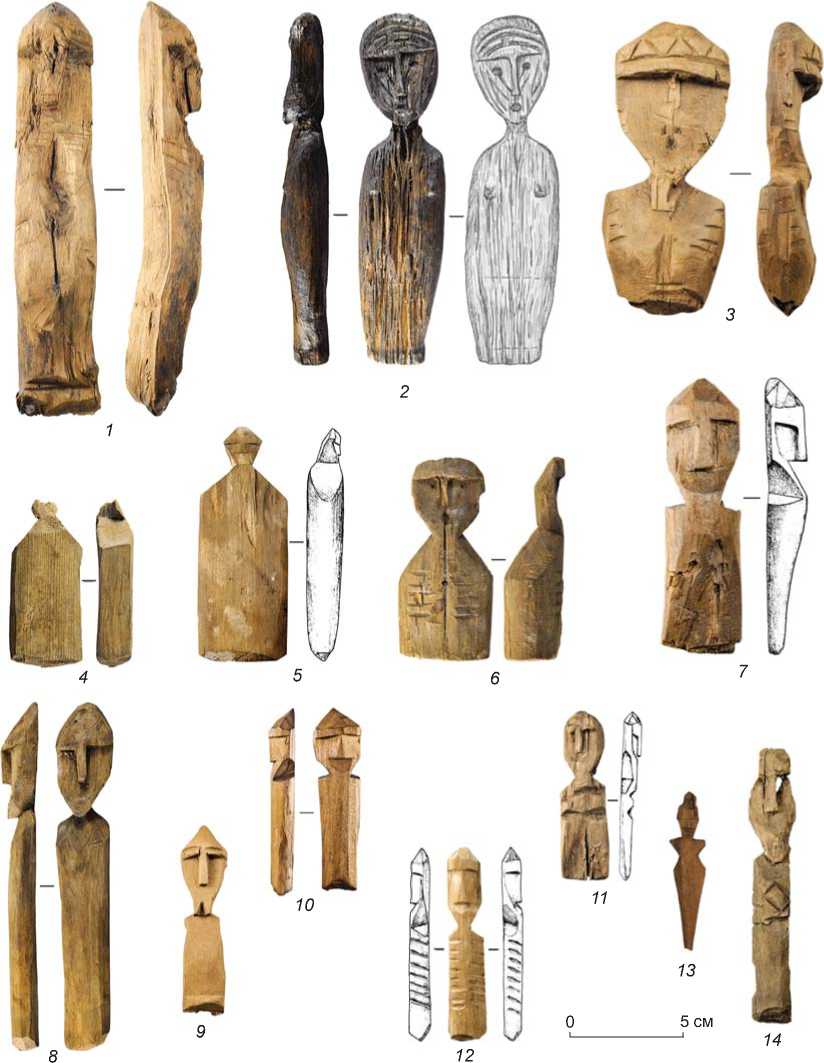

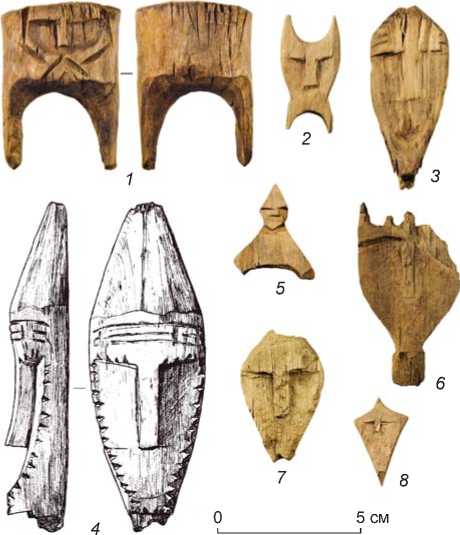

Изображения голов (рис. 3). Представлены намеренно изготовленные изображения отдельных голов с проработанными чертами лица. В трех случаях смоделирована шея (рис. 3, 3, 4, 6). Высота изделий 3–12 см, в среднем 4–7 см. По характеру оформления верхней части головы выделены четыре типа: 1) с за- остренной формой (рис. 3, 3–5, 7, 8), в двух случаях заострена также нижняя часть (рис. 3, 7, 8); 2) с двумя «шипами» (рис. 3, 2), дополнительная особенность оформления – композиционно симметричные им два выступа в нижней части; 3) с рядом выступов («короной»), венчающих голову (рис. 3, 6); 4) с плоским верхом (рис. 3, 1), дополнительная особенность оформления – два удлиненных «шипа» в нижней части.

5 cм

Рис. 2. Бюсты ( 1–4 , 6 , 10–13 ) и условно полные антропоморфные фигуры ( 5 , 7–9 ).

1 , 9 , 11 – слой первой половины XVII в.; 2 – слой второй половины XVII в.; 3 , 5 , 12 , 13 – слой первой половины XVI в.;

4 , 8 – слой первой трети XVI в.; 6 , 10 – слой конца XV – начала XVI в.; 7 – слой второй половины XVI в.

Условно полные антропоморфные фигуры (см. рис. 2, 5, 7–9). У них моделированы не только голова, шея, плечевой пояс (в отдельных случаях и руки, см. рис. 2, 5), но и ноги. По характеру оформления верхней части головы выделяется один тип – с заостренной формой (см. рис. 2, 9). У двух фигур голова смоделирована условно, черты лица не проработаны; еще у одного изделия она отломана. На корпусе могли быть нанесены горизонтальные насечки. Высота фигур в пределах 6,5–14,5 см.

Личины на палочках (по: [Кардаш, 2009, с. 188;

2013, с. 200] (рис. 4). Особенность иконографии – от-

Рис. 3. Изображения голов.

1 – слой XVI в.; 2 – слой первой половины – середины XVII в.;

3 , 5 , 7 , 8 – слой первой половины XVI в.; 4 – слой второй половины XVII в.; 6 – слой XVI–XVII вв.

сутствие какой-либо моделировки тела (оформления головы, шеи, плечевого пояса, ног). Личины вырезаны на строганых палочках. В четырех случаях последние в нижней части преднамеренно заострены либо прямые. Все изображения данной категории относятся к одному типу – с заостренной формой головы. Рельефно представлены только линии бровей и носа. Иногда под личинами располагались насечки. Предметы демонстрируют большую вариабельность размеров: от 3 до 27 см. Высота основной части изделий ок. 10–11 см. По количеству изображенных личин выделяются два типа: одноликие (рис. 4, 3–6 ) и многоликие (рис. 4, 1 , 2 ). В одном случае пять личин расположены вертикально на одной стороне палочки, в другом – две симметрично на противоположных сторонах.

Сомнительные (с признаками антропоморфизма) (рис. 5, 1–4 ). К данной категории отнесены четыре предмета, морфология которых не обладает убедительным набором антропоморфных признаков. Тем не менее у них можно видеть отдельные проявления моделировки головы (иногда она имела стреловидную форму) и плечевого пояса. Близкими по морфологии

Рис. 4. Личины на палочках.

1 – слой второй половины XVI в.; 2 – слой XVII в.; 3 , 5 – слой

XVI в.; 4 – слой середины – второй половины XVII в.; 6 – слой XVI–XVII вв.

можно назвать изображения душ умерших из погребений XIX в. в Нижнем Приобье [Мурашко, Кренке, 2001, рис. 150, 1 , 2 ].

Хронология и расположение антропоморфных изображений

Методом дендрохронологии установлено, что жилища, из которых происходят фигуры, сооружены в период с начала XVI до середины XVIII в. [Гаркуша, 2022]. В структуре памятника они занимали различное стратиграфическое положение, часто образуя ярусную застройку. Даты образцов древесины из межжилищного пространства в целом соответствуют хронологии опре-

Рис. 5. Деревянные фигуры, относящиеся к категории «сомнительные» ( 1–4 ), и изделия, выполненные из других материалов ( 5–7 ).

1 – слой XVI в.; 2 , 3 , 7 – слой первой половины XVI в.; 4 – слой второй половины XVI в.; 5 – слой первой половины XVIII в.; 6 – слой XVII в.

деленного строительного горизонта, сформированного комплексом жилищ. Тем самым установлена хронологическая привязка участков культурного слоя между жилищами – мест происхождения фигурок. К изделиям, обнаруженным на склонах возвышенности, занимаемой поселением, ориентация на хронологическую привязку слоя не применима, т.к. их положение заведомо носит случайный характер (в анализируемой выборке с таких участков происходит один предмет).

Прямая экстраполяция дат построек на контекст обнаружения фигур некорректна ввиду произвольного характера формирования заполнения руинированных жилищ. Выравнивание площадки над разрушенными строениями под новое строительство происходило за счет насыпки мешаного слоя из мелких остатков деревообработки (щепы и т.д.), являющихся основным структурным элементом культурных отложений. Очевидно, что материал для насыпки происходил с участков, расположенных за пределами жилищ. В такой ситуации попадание предметов в состав заполнения может иметь случайный характер.

Обоснованные хронологические привязки участков заполнения, содержащего артефакты, допустимы в случае залегания предмета между датированными ярусами различных элементов конструкции, например настилов, или близ уровня деревянного пола. Если полом жилища являлся не перекрытый деревянными деталями участок культурного слоя, то принадлежность находки к соответствующей постройке имеет условный характер. Дополнительным доводом для верхней хронологической границы вмещающего предмет слоя принималась дата перекрывающего строения. Подавляющая часть рассмотренных нами фигур имеет четкий археолого-архитектурный контекст расположения с хронологической привязкой участков вмещающего их слоя. Более трети (38 %) предметов происходят из межжилищного пространства; остальные находились в постройках, отнесенных по наличию очага к жилым. Количество фигур, обнаруженных в жилищах, вне зависимости от их площади, невелико – обычно одна-две (за исключением постройки 7/2). В некоторых постройках они не найдены.

Относительная архитектурная целостность внутренней планировки жилищ позволяет оценить распределение предметов в помещении. Прежде всего это касается домов большой площади, где четко оформлены основные структурные элементы пространственной организации: участок перед входом,

нары по периметру жилища или вдоль его боковых стен, центральная часть помещения, участок, примыкающий к очагу, и т.д. В малых жилых постройках, например, наличие нар или деревянных полов достоверно не прослеживается.

В ряде случаев установление принадлежности предметов к определенным жилищам было осложнено отсутствием адекватных стратиграфических маркеров между смежными ярусами строений. Такая ситуация обусловлена тем, что ярусы новых построек одного типа возникали непосредственно на руинах предшествующих при незначительной вариации их границ. В связи с этим была введена категория «комплекс построек», объединяющая материалы с разных стратиграфических уровней условно выделенного строительного макрообъекта. За верхние и нижние границы комплекса принимались ярусы с наиболее четко идентифицируемыми остатками структурных элементов построек. Его хронология устанавливалась по результатам дендрохронологического анализа.

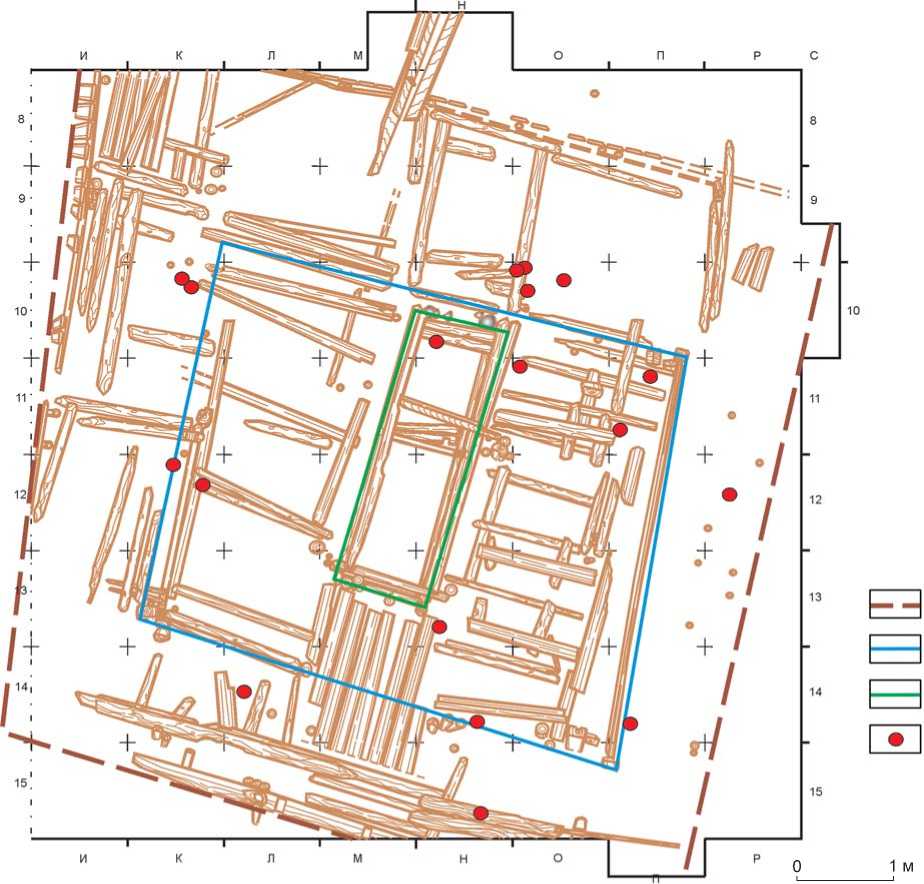

Источником массовой выборки фигурок (21 экз.) стал комплекс построек 7/1–7/2*, развивавшийся с начала XVI до начала второй трети XVIII в. Его ярусы сформированы каркасно-столбовыми жилищами, идентичными по конструкции и организации внутреннего пространства. Схожие постройки известны,

1 м а б в г

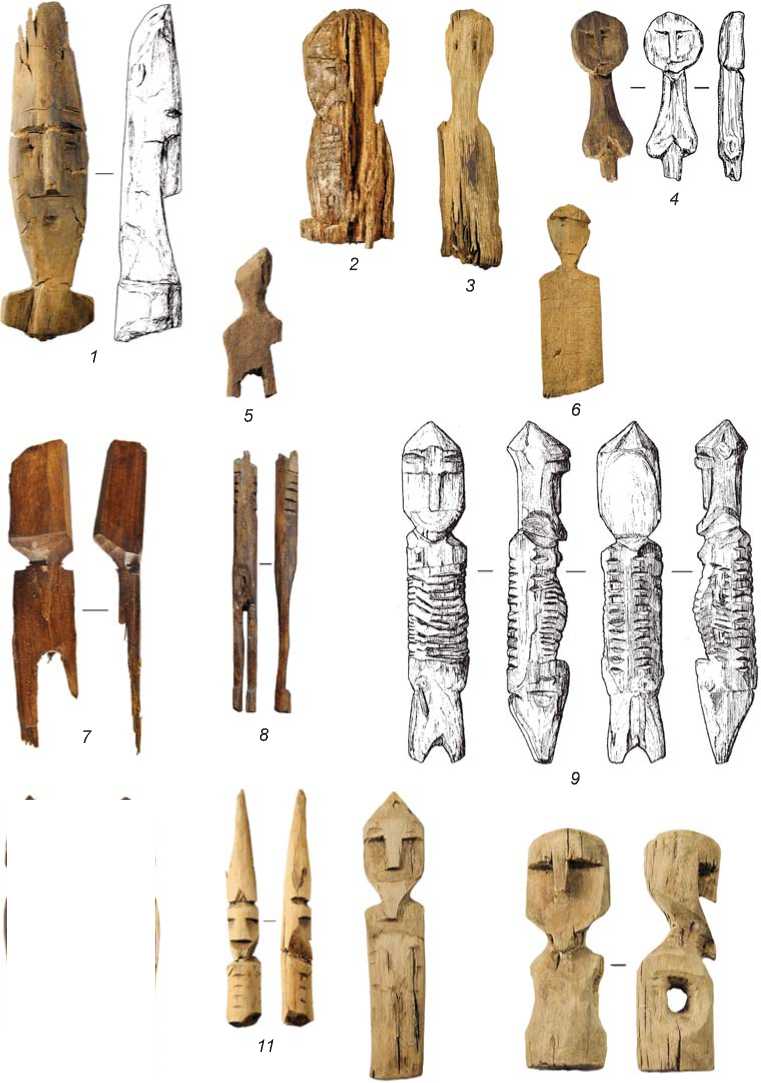

Рис. 6. Схема расположения фигур в постройке 7/2 (XVI в.).

а – внешний контур жилища; б – границы центрального помещения; в – область очажной конструкции; г – места расположения фигурок.

в частности, по раскопкам Надымского городка [Кар-даш, 2009, с. 56–57]. Основные черты строений следующие: огороженное центральное отапливаемое помещение; размещение открытой очажной конструкции в центре; «галерея» – проход, образованный внешними стенами жилища и ограждением центрального помещения. Относительную длительность функционирования комплекса построек 7/1–7/2 рассматриваем как возможную причину нахождения в нем наибольшего количества фигурок. Из них 18 экз. связаны с ранней постройкой 7/2, основной период функционирования которой приходится на XVI в.

Антропоморфные фигуры на площади жилища 7/2 встречены повсеместно (рис. 6). Вместе с тем часть из них была приурочена к участкам, традиционно несущим ритуальную нагрузку*, либо входила в состав скопления предметов, предназначенных для исполнения различных ритуалов. Одной из сакральных зон является очаг – объект особого отношения и ритуальных действий обских угров. Очажная конструкция имеет вид деревянной прямоугольной рамы с выделенными костровым и небольшим «хозяйственным»

отсеками. В последнем наряду с бытовой утварью обнаружены предметы обрядового назначения: деревянные зоо- и ихтиоморфные изображения, фигурки для игры тось-чер-вой . Здесь же находилась антропоморфная скульптурка (см. рис. 1, 14 ).

Друго е скопление предметов обнаружено на участке «галереи», расположенном напротив входа в жилище. Включает в себя берестяную маску, крупную деревянную модель палаша, вотивные наконечники стрел, теменной отдел черепа оленя, а также два антропоморфных изображения (см. рис. 2, 12 , 13 ). В непосредственной близости от скопления находились еще две фигуры (см. рис. 2, 3 ; 5, 7 ), что позволяет объединить их. Один из предметов – фрагмент силуэта, выполненного из железа. Данный комплекс первоначально мог храниться в какой-то емко сти типа берестяного короба или холщового мешка (позже в этой роли выступали русские сундуки) и являться набором семейных атрибутов, связанных с почитанием богатырей-предков и культом медведя (см., напр.: [Kannisto, 1958, S. 314]).

В указанной части «галереи» обнаружены и другие ритуальные предметы или близкие к ним по назначению. Здесь найдены скульптурные изображения животных, вотивное оружие, много фигурок для игры тось-чер-вой , образующих скопления из нескольких десятков предметов.

На привходовом участке между ярусами досок пола обнаружена палочка с вырезанными на ней пятью личинами (см. рис. 4, 1 ). На площади постройки 7/2 найдены и другие антропоморфные изображения, относящиеся к разным категориям (см. рис. 1, 1 , 3 , 7 , 11 , 12 ; 2, 5 , 9 ; 3, 3 , 5 , 7 , 8 ; 4, 1 ; 5, 2 ).

Известны примеры обнаружения фигурок in situ в специально отведенном для них месте у стены, противоположной входу, в близких по времени строениях других «остяцких» городков. В частности, фигурка из постройки 3 посада Полуйского мысового городка* находилась в небольшом прямоугольном углублении, оформленном досками настила нар [Кардаш, 2013, с. 201].

Предметы, соотносимые с постройкой 7/1, которая датируется второй половиной XVII в. (см. рис. 1, 5 ; 3, 2 ; 4, 4 ), обнаружены на разных участках «галереи» и центрального помещения. На площади срубной постройки 7 (сооружена в начале второй трети XVIII в.), завершающей развитие рассматриваемого комплекса, найдено лишь одно антропоморфное изображение – фигурка, изготовленная из конкреции (см. рис. 5, 5 ). Она залегала между досками нар, устроенных вдоль противоположной входу стены.

К специфическим участкам жилищ, где еще были найдены фигурки, следует отнести деревянную конструкцию, напоминающую длинный прямоугольный «желоб» из досок, выведенный через отверстие в стене, противоположной входу, на склон холма. Она обнаружена при зачистке постройки 8, исследованной в 2004–2005 гг., и интерпретирована Н.В. Федоровой как сток [2006, с. 15].

Аналогии предметам

Среди рассматриваемых предметов выделяются экземпляры, обладающие значительным сходством. Это морфологически близкая пара фигур, выполненных из бруска, с удлиненной зоной плечевого пояса (см. рис. 1, 4 , 5 ). С ними сходна еще одна фигура (см. рис. 1, 6 ), отличающаяся более крупной и проработанной головой. Предметы обнаружены на компактном участке в слое XVII в. Близки по облику два изображения голов, у которых край лицевой части оформлен насечками. Одно изделие (см. рис. 3, 4 ) обнаружено на участке, примыкающем к постройке 7/1, другое известно по материалам первого этапа полевых исследований на памятнике [История Ямала, 2010, с. 216].

Аналогии в специфическом оформлении отдельных элементов изображений имеются среди материалов других городков. В частности, у фигур из Усть-Войкарского городища (см. рис. 1, 9 ) и из Надымского городка [Кардаш, 2009, с. 273, рис. 3.77, 7 ] подбородок обозначен выступом, разделенным глубокой вертикальной насечкой на две части. Находит аналогии и условно полная фигура, отличающаяся предельной стилизованностью (см. рис. 2, 7 ). Близкие по форме (выделены ноги и голова, но отсутствуют черты лица) изображения душ умерших представлены в материалах могильников Нижнего Приобья XIX в. [Мураш-ко, Кренке, 2001, рис. 149, 150, 3 , 4 ].

Необычную форму имеет предмет из категории «головы», явно являющийся фрагментом какого-то изделия (см. рис. 3, 5 ). По конфигурации он напоминает верхушку рукоятей, украшенных личиной, из Полуйского мысового городка [Кардаш, 2013, с. 244, рис. 3.26, 1 , 4 ]. Однако те предметы выполнены из рога и более массивны. Возможно, это имитация такой рукояти.

У 25 % фигурок корпус орнаментирован вертикальными рядами (как правило, двумя) коротких насечек, размещенными ближе к бокам. Широко распространено мнение, что ряды насечек символизируют ребра человека [Иванов, 1970, с. 25, 54]. Эта интерпретация возможна при таком их расположении, но при другом она сомнительна. Например, на одной фигурке насечки нанесены в области «живота» (см. рис. 1, 3 ), у другой плотно покрывают туловище со всех сторон (см. рис. 2, 9 ).

У ряда изображений орнамент из насечек дополнен ромбом (в одном случае с вписанным вторым ромбом), расположенным в средней части корпуса. Он встречается как на антропоморфных, так и на зооморфных фигурах. Этот символ известен как минимум со Средневековья на восточных серебряных чашах с изображениями людей и животных [Спицын, 1906, рис. 7, 9, 22, 25]. По данным этнографии обских угров, наличие ромба на антропоморфных фигурах придает им определенный семантический статус (признак священности, символ жизненной силы) [Иванов, 1970, с. 25, 41; Гемуев, Сагалаев, 1986, с. 19; Бауло, 2016, с. 68].

Лишь одна фигурка идентифицирована как изображение женщины (см. рис. 1, 2 ). Ее лицевая часть оформлена резными линиями вдоль контура лица. Возможно, таким образом передана раскраска или татуировка. Фигура обнаружена в одной из малых построек начала XVI в. Аналогии нам неизвестны.

Для личины с «короной» (см. рис. 3, 6 ) аналоги находятся в средневековых бронзах Среднего и Нижнего Приобья [Бауло, 2011, с. 72]. Как правило, «короны» имеют три выступа, увенчанные зоо-, антропоморфными изображениями. В нашем случае выступы повреждены, но, судя по плотности размещения, их было больше (пять-шесть). Предмет обнаружен в межжилищном пространстве в слое XVI–XVII вв. Семантическую близость с данной антропоморфной фигурой демонстрирует изображение, у которого передняя часть уплощенного головного убора оформлена тремя (намечен и четвертый) вырезанными треугольниками (см. рис. 1, 3 ). С одной стороны, можно говорить о передаче таким образом трехлучевой «короны», с другой – предполагать орнаментальный мотив в виде решетки, характерный для бронзовых диадем, образцы которых найдены на Кулайском и Парабельском культовых местах. Н.В. Полосьмак и Е.В. Шумакова считают, что такими диадемами могли украшать деревянных идолов угров [1991, с. 16–18].

В оригинальном стиле выполнено миниатюрное скульптурное изображение головы, обнаруженное в центральном помещении постройки 7/1 в слое первой половины XVII в. (см. рис. 3, 2). В верхнем и нижнем торцах изделия по бокам имеются пары заостренных выступов. Среди изображений представителей угорского пантеона, находимых в святилищах, в частности мансийских, изредка присутствуют как антропоморфные фигуры, головы которых увенчаны ро-гообразными выступами, так и антропозооморфные. Похожим образом показаны уши филина на изображении Йипыг-ойки («старика-филина») – покровителя одного из мансийских селений [Гемуев, Сагалаев, 1986, с. 10, 11, рис. 4]. Конусовидные выступы имеются у антропозооморфной фигуры, найденной на священном месте Щахэл-Торума [Гемуев, 1990, с. 136, рис. 121, с. 137]. Вероятно, как и в случае с приведенными аналогиями, наш предмет – один из вариантов изображения существа, выступающего в ипостасях человека и животного (вероятно, орнитоморфа).

Особую категорию составляют выструганные длинные палочки с нанесенными на них личинами (см. рис. 4). Последних могло быть не сколько, с различным расположением. По материалам других «остяцких» городков известны фигуры с двумя, тремя личинами, выполненными в традиционной манере – по вертикали [Кардаш, 2009, рис. 3.78, 3 ; 2013, рис. 3.51, 8 ]. У ненцев широкое распространение имели скульптуры с семью личинами [Иванов, 1970, с. 73–77]. У северных хантов также известны фигуры с семью личинами ( яляни ), но более массивные (высота ок. 1 м) [Там же, рис. 18, 19]. Среди миниатюрных скульптур тоже встречаются сложные композиции. Например, многоголовая фигура из Надымского городка дополнена изображениями нескольких личин [Кардаш, 2009, рис. 3.77, 1 ]. Отметим, что многоликие композиции наносились и на элементы различных предметов ритуального назначения: семью личинами оформлялись рукояти шаманских бубнов хантов [Ба-уло, 2016, рис. 123] и ненцев [Иванов, 1970, рис. 85]. Восемь личин изображены на бортике дощатого изделия из Надымского городка, трактуемого как полочка для культовых атрибутов [Кардаш, 2009, рис. 3.75, 2 ].

Кованые или вырубленные из листового железа антропоморфные фигуры (см. рис. 5, 6 , 7 ) редко встречаются в составе культовой атрибутики обских угров. Можно упомянуть железные фигурки, происходящие из раскопа на памятном месте Сат-виклы [Гемуев, Сагалаев, 1986, с. 107, рис. 98, 1–3 ]. Высота целого экземпляра (у другого отсутствует верхняя часть) ок. 11 см.

Нам неизвестны аналогии изделию из лимонитовой конкреции (см. рис. 5, 5 ). Оно представляет собой диск диаметром 6,0–6,5 см с выступом, на который и нанесена личина. Полная высота изделия ок. 9 см*.

Все фигурки находились вне контекста с остатками тканых изделий. В то же время, по данным этнографии, наличие одежды является важным элементом оформления деревянных антропоморфных фигур культового назначения. Она оказывает значительное влияние на трактовку изображений в домашних святилищах обских угров и самодийцев [Ба-уло, 2016, с. 190; Хомич, 1966, с. 202–204]. Однако единичные археологические реалии, выявленные по материалам «остяцких» городков, свидетельствуют о том, что в данной традиции имели место исключения, которые могли быть результатом эволюции взглядов на антропоморфные изображения. Уже упомянутая фигура из постройки 3 посада Полуйского мысового городка была уложена в импровизированный ящик на покрытый тканью обрезок доски и перекрыта слоем травы; по сути дела, она была неодета [Кардаш, 2013, с. 201].

Возможно, практика использования миниатюрных антропоморфных скульптур без специально подготовленной одежды или тканевых элементов, имитирующих ее, в древности имела определенное распространение. Отсутствие таких элементов допустимо предполагать по крайней мере для фигурок, значительная поверхность которых покрыта насечками (этим приемом могла быть передана верхняя меховая одежда), и многоликих изображений. Доводом в пользу архаичности данного подхода к оформлению скульптур (без подготовленной одежды) могут служить деревянные и роговые антропоморфные фигуры, обнаруженные на святилище Усть-Полуй (I в. до н.э. – I в. н.э.). Они выполнены достаточно реалистично, на некоторых изображена верхняя одежда или ее элементы (шуба с капюшоном, наборный пояс) [Федорова, 2014, с. 65, рис. 2, 6–10 ].

Сравнительный анализ археологических реалий памятника с этнографическими данными XVIII – начала XX в.

Деревянные антропоморфные фигуры XVIII–XX вв. обнаружены в домашних святилищах северных хантов в бассейнах рек Казым (Белоярский р-н ХМАО-Югры), Полуй (Приуральский р-н ЯНАО) [Бауло, 2016, рис. 130, 131, 191–196], Малая Обь, Сыня, Войкар (Шурышкарский р-н ЯНАО) [Там же, рис. 59, 68, 70, 80, 184–190]. Такие изображения, связанные с культом предков, встречены в погребениях могильника XIX в. Халас-Пугор [Мурашко, Кренке, 2001, с. 64].

Упомянутые скульптуры делятся на две основные категории: изображения семейных духов-покровителей и иттарма – временные вместилища душ умерших. Первые представляют собой бюст или целую фигуру с руками и ногами (у некоторых на груди есть ромб и насечки, обозначающие ребра). Головы у них круглые (у женских персонажей) или заостренные, вырезаны глаза, нос и рот. Характерный признак угорской иконографии – Т-образная линия бровей и носа. Обращает внимание наличие у некоторых фигур не прямого, а заметно расширяющегося книзу носа (см. рис. 1, 10 , 12 ; 2, 11 ). Такой признак С.В. Иванов неоднократно упоминал при описании ненецкой скульптуры, впрочем, не наделяя его исключительностью [1970, с. 77–79].

Поскольку в основе почитания духов-покровителей лежит культ богатырей-предков, то для мужских фигур характерно обозначение на голове конического или плоского шлема. Заостренные головы скульптур традиционно считаются признаками изображения мужчины. Однако не всегда такая трактовка образов однозначна. У разных групп обских угров, как северных, так и южных, известны женские фигуры, у которых головам придана коническая форма [Там же, с. 26, рис. 11, с. 28, рис. 13, с. 31, рис. 17, 1; Кардаш, 2009, рис. 3.77, 7; 2013, рис. 3.51, 2]. Значительная часть скульптурных изображений с Усть-Войкарского городища обладает признаками угорских семейных духов-покровителей (см. рис. 1, 1–3, 6–12, 14; 2, 1, 2, 9, 11–13; 3, 1, 4; 4, 1, 2, 5).

Палочки с личинами чаще относят к фигурам самодийского облика (см. рис. 4, 1–4 , 6 ). В рассматриваемой коллекции они составляют незначительную долю (ок. 10 %). Наибольшее количество таких изображений обнаружено в Надымском городке (44 % по материалам работ 1998–2005 гг.) [Кардаш, 2009, с. 188]. Отметим, что две фигуры (см. рис. 4, 1 , 4 ) были найдены в заполнении комплекса построек 7/1–7/2.

Иттарма у северных хантов в XX в. чаще всего в основе имела антропоморфную фигурку, отлитую из свинца [Бауло, 2016, рис. 276–278], реже – деревянную [Там же, рис. 279–280]. Фигуры из дерева более характерны для северных манси [Гемуев, 1990, с. 44–47, 53–55]. Деревянная основа для иттарма преобладала до начала ХХ в. Например, такие фигуры были обнаружены в 78 погребениях XIX в. в низовье Оби [Му-рашко, Кренке, 2001, с. 64–65]. Иттарма северных манси вырезается в виде бюста из плоской дощечки с обозначением головы. Такие особенности позволяют отнести к этой категории шесть изображений с Усть-Войкарского городища (см. рис. 1, 4 , 5 ; 2, 3 , 6 , 7 ; 5, 2 ). Основная их часть обнаружена в жилищах, что объясняется традицией обских угров хранить иттарма в доме определенное время (у различных локальных групп разное), по истечении которого в большинстве случаев души умерших переходят в разряд духов-предков, охраняющих семью [Гемуев, 1990, с. 206–212].

Замену в XX в. на севере Западной Сибири деревянных иттарма на свинцовые можно объяснить завозом дроби при переходе на огнестрельное оружие для охоты. В целом следует отметить, что идолы, связанные с домашними святилищами, в XVIII–XX вв. стали бóльших размеров, чем найденные на Усть-Войкарском городище.

Заключение

Одним из результатов исследования поселений с мерзлым культурным слоем стало формирование корпуса источников по изучению скульптуры народов севера Западной Сибири Средневековья – Нового времени. Применение метода дендрохронологии для датирова- ния строительных объектов на Усть-Войкарском городище позволило установить нижнюю границу бытования на поселении известной нам деревянной антропоморфной скульптуры рубежом XV–XVI вв. Анализ рассмотренных фигур показал, что для их оформления уже в это время в угорской среде на севере Западной Сибири использовался определенный набор стилистических приемов, известных по скульптурным изображениям этнографического времени. Среди них следует отметить нанесение вертикальных рядов насечек по бокам корпуса и изображение ромба. Наличие таких элементов на фигуре наделяло ее сакральным статусом.

Небольшие размеры фигур (высотой в основном не более 15–16 см) и их расположение на площади жилищ указывают на то, что обнаруженные изделия – атрибуты домашних святилищ. По назначению их можно разделить на две основные группы: изображения семейных духов-покровителей и иттарма – временные вместилища душ умерших. Большинство фигур выполнено в традиции обско-угорской иконографии; оставшуюся часть можно соотнести со скульптурой самодийского облика. Тесное соседство на территории одного поселения скульптурных изображений, связанных как с угорским, так и самодийским населением, присуще всем исследованным северным «остяцким» городкам.

Исследование выполнено А.В. Бауло, А.В. Новиковым в рамках проекта НИР ИАЭТ СО РАН «Исследования ар-хеологиче ских и этнографических памятников в Сибири эпохи Российского государства» (FWZG-2022-0005), Ю.Н. Гаркушей – в рамках проекта НИР ИАЭТ СО РАН «Палеоэкология человека и реконструкция природных условий Евразии в четвертичном периоде» (FWZG-2022-0010).