Антропоморфное миниатюрное изображение из Усть-Войкарского городища

Автор: Новиков А.В., Волков П.В., Гаркуша Ю.Н., Вишневский А.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье впервые публикуется уникальная находка, обнаруженная в 2014 г. на многослойном Усть-Войкарском городище (приполярная зона Западной Сибири) антропоморфное изображение, изготовленное из лимонитовой конкреции. Памятник входит в круг редких в регионе поселенческих комплексов с мерзлым культурным слоем. Рассмотрен контекст обнаружения находки in situ. Предмет был обнаружен на площади жилой срубной постройки 7, которая была сооружена в конце 30-х гг. XVIII в. Возраст жилища установлен с помощью метода дендрохронологии. Проведен петрографический анализ изделия и установлен его минеральный и химический состав. Идол был изготовлен из крупной железистой диагенетической конкреции. Материал, из которого он был изготовлен, можно рассматривать как бурый железняк низкокачественную железную руду. Наиболее вероятным источником подобного рода конкреций являются осадочные отложения халапантской свиты/морены, развитые в районе Сибирских увалов, в частности Белогорского материка, расстояние до которого составляет не менее 300 км от места обнаружения идола. Трасологический анализ изделия показал, что процесс работы с данной скульптурой можно оценивать как характерный для работы с деревом, а не с камнем. Зафиксированы следы применения ножа. Следы применения такой процедуры как шлифовка, естественная для каменного сырья, отсутствуют. Появление уникального идола в приполярной зоне Западной Сибири, предположительно, можно связывать с миграциями представителей локальных групп обских угров из бассейна р. Казым на р. Войкар в ХУ1П в.

Усть-войкарское городище, антропоморфное изображение, обские угры, трасологический анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/145146712

IDR: 145146712 | УДК: 904 | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.0777-0783

Текст научной статьи Антропоморфное миниатюрное изображение из Усть-Войкарского городища

В ходе работ 2014 г. на городище Усть-Войкарское (приполярная зона Западной Сибири) было обнаружено антропоморфное изображение, выполненное на основе лимонитовой конкреции. При обилии антропоморфных изображений, обнаруженных на памятнике за годы его изучения и выполненных в основном из дерева [Гаркуша, Бауло, Новиков, в печати], данный предмет является единственным, изготовленным из минерального сырья. Исследование Усть-Войкарского городища имеет длительную историю [Гаркуша, 2020]. Археологические работы на памятнике проводились в 2003–2008 гг. под руководством А.Г. Брусницыной, Н.В. Федоровой и в 2012–2016 гг. под руководством А.В. Новикова. За время исследования объекта было сформировано представление о нем как о многослойном поселении, развивавшемся с рубежа XIII–XIV вв. по XIX в. Временные границы установлены по данным дендрохронологии [Гаркуша, 2022; Гурская, 2008]. Вопрос об этническом составе жителей поселения остается открытым, но в контексте этнической истории региона, предварительно его возможно охарактеризовать как угро-самодийское, с присутствием коми-зырянского компонента [Мартынова, 2005; Перевалова, 2004, с. 231–233].

Описание изделия

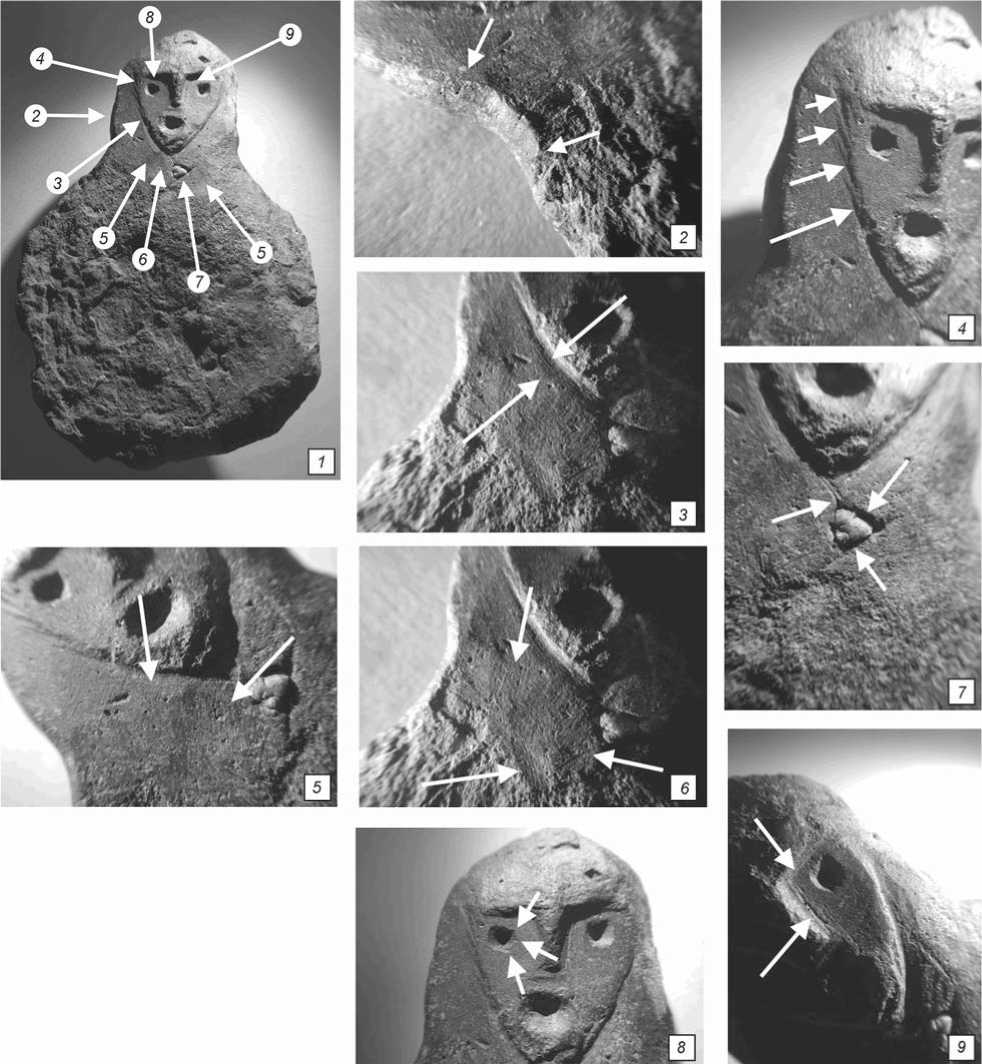

Антропоморфное скульптурное изображение выполнено из двух округлых слившихся друг с другом лимонитовых конкреций (Рис. 1). В связи с этим, его форма состоит из двух частей: «зона головы» – 27 × × 24 мм; «зона туловища» – 62 × 60 мм. Общая дина изделия 91 мм, толщина в зоне головы 7 мм, толщина в зоне туловища 12 мм. На меньшей по размерам части («зона головы») нанесены черты лица (выделен общий контур, линия бровей, нос, глаза и рот). Другие признаки, в целом характерные для миниатюрных антропоморфных изображений обских угров, выполненных из дерева (специфическое оформление головы, выделение отдельных частей тела, нанесение дополнительных элементов), отсутствуют.

Контекст обнаружения

Предмет был обнаружен на площади срубной постройки 7*. По данным дендрохронологического анализа бревенчатый дом был сооружен в конце 30-х гг. XVIII в.; возможно на рубеже 30–40-х гг. Детали с наиболее поздними датами, появление которых могло быть вызвано периодическим локальным ремонтом, относятся к концу 40-х годов, но, безусловно, строение могло функционировать более длительное время [Гаркуша, 2022, с. 104–106]. Контекст обнаружения предмета позволяет утверждать, что его расположение непосредственно связано с этим жилищем, а не с заполнением его руинированных о статков, формируемого случайным образом. Изделие залегало между досок нар, устроенных вдоль противоположной входу стены. По данным этнографии известно, что в жилищах обских угров стена дома, противоположная входу, считалась сакральной [Гемуев, 1990, с. 23–25; Карьялайнен, 1995, с. 17]. Вероятно, одним из ранних свидетельств такой практики по археологиче ским материалам является обнаружение антропоморфной фигурки in situ в одной из построек конца XVI – начала XVII в. Полуйского мысового городка. Предмет находился на специально отведенном ему месте у соответствующей стены [Кардаш, 2013, с. 201]. Однозначность в установлении места расположения находки обусловлена относительной архитектурной целостностью стены и участка помещения вдоль нее.

Петрографические особенности, минеральный и химический состав изделия

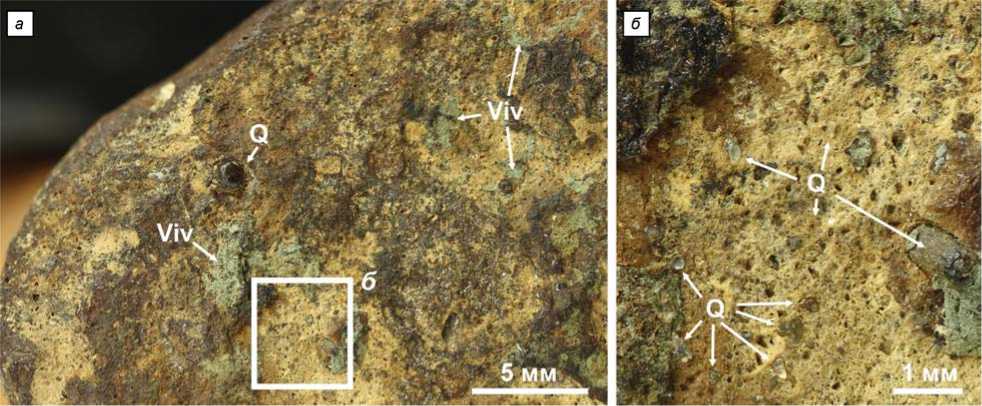

При микроскопическом изучении поверхности артефакта, на участках, непокрытых пленками и корками вторичных минералов черного и грязно-голубого цветов, отчетливо выделяются неравномерно распределенные просвечивающие бесцветные, серые и желтоватые слабоокатанные пе счинки кварца размером 0,1–0,3, изредка до 2 мм. Особенно хорошо они видны на выветренной поверхности, обнажающейся на необработанной части в местах отшелушивания корок (рис. 2).

Цементирующая песчинки масса состоит из темно-бурого до коричневато-черного плотного агрегата, сформированного преимущественно из гидроокислов железа (лимонита) с микроскопическими чешуйками глинистых минералов. На выветрелой поверхности, приобретающей ноздреватый вид из-за выпадающих зернышек, лимонитовый агрегат становится более рыхлым (охристым) и светлоокрашенным (рис. 2, б ), его невысокая твердость еще более снижается.

Выветрелые поверхности, пленки и корки вторичных минералов распределены неравномерно – наиболее толсты они с оборотной стороны. Пленки черного цвета менее распространены и имеют толщину в сотые доли миллиметра, тогда как грязно-голубые фарфоровидные корки на отдельных участках достигают толщины более 1 мм (рис. 2, а ). Черные пленки характерны в т.ч. и для обработанных участков (шея и лицо), т.е. их образование происходило при миграции вод и осаждении минералов после захоронения артефакта. В области шеи и головы с боков и лицевой поверхности охристые и голубоватые корки практически отсутствуют, тогда как с оборотной стороны и на шлеме развиты в полном объеме. Это позволяет реконструировать первоначальную форму заготовки.

Таким образом, петрографическое исследование поверхности артефакта позволяет заключить, что он изготовлен из крупной железистой диагенетической конкреции [Jha, Das, Ray, 2021; Potter et al., 2011;]. Общая форма изделия изначально была задана срастанием двух конкреций, центры кристаллизации которых находились в одной плоскости (в одном слое породы). При разрастании, происходившем преимущественно по этому слою, конкреции срослись. Этим определяется как общая уплощенная форма конкреции, послужившей заготовкой для изготовления идола, так и контур артефакта, который подвергался лишь минимальной обработке, в области «головы» и «шеи» – там, где отсутствуют охристый лимонит и грязно-голубые корки.

Анализ с помощью неразрушающего портативного рентгенофлуоресцентного анализатора Olympus Vanta M по трем участкам поверхности, визуально свободным от корок (два в области «головы» и один – на «туловище») с диаметром поля возбуждения ок. 3 мм, показал сходные результаты с преобладанием железа (ок. 20 мас. % Fe) с высокой долей кремния и марганца (9,7 и 6 мас. % соответственно), и присутствующими в подчиненном количестве кальцием, алюминием и фосфором (3,6; 2,1 и 1,6 мас. % соответственно). В голубоватых корках резко возрастает содержание фосфора (до 5,9 мас. %), при практически неизменном количестве железа и уменьшении концентраций кремния и марганца до 6,8 и 2,2 мас. % соответственно. Такая пропорция железа и фосфора указывает на то, что смесь минералов, из которой состоят корки, не менее чем на 50% сложена вивианитом – водным фосфатом железа (Fe3(PO4)2×8H2O), в тонкодисперсном состоянии, имеющем характерный синий или голубой цвет. В целом же материал, из которого изготовлен данный предмет, можно рассматривать как бурый

Рис. 1. Антропоморфный идол. Общий вид.

железняк – низкокачественную железную руду, насыщенную вредными примесями, однако вполне пригодную для получения железа сыродутным способом.

Геологияи предположительные источники материала

На геологических картах в районе памятника и в ближайших окрестностях отмечаются выходы только относительно молодых пород плиоценового и четвертичного возраста, более древние комплексы

Рис. 2. Окатанные зерна кварца (Q), вивианитовые голубоватые (Viv) и охристые корки на тыльной стороне идола. а – общий вид поверхности, б – участок с фрагментами голубоватых корок и ноздреватыми осветленными участками с многочисленными кавернами от выкрошившихся зерен кварца.

обнажаются в 40–50 км к северо-западу. Наиболее развиты в районе памятника аллювиальные и лим-ноаллювиальные осадочные формации каргинского и сартанского горизонтов неоплейстоцена, представленные песчано-глинистыми отложениями с редкими прослоями торфов и галечников (гравийной размерности). В сартанском горизонте большое распространение, в основном в фациях старичных осадков, имеют иловатые суглинки и погребенные почвы болотно-глеевого типа с обильными стяжениями вивианита [Зы-лева и др., 2014, с. 130–131], однако железистые конкреции, тем более такие крупные, в них не описаны.

Анализ материалов объяснительных записок к геологическим картам севера Западной Сибири [Денисов и др., 2011; Зылева и др., 2014] позволяет предполагать наиболее вероятным источником подобного рода конкреций осадочные отложения (морену) хала-пантской свиты, развитые в районе Сибирских увалов, в частности Белогорского материка, расстояние до которого составляет не менее 300 км. Здесь среди глин, содержащих спорадические включения гальки, гравия и валунов, отмечаются диагенетические гидроокисно-железистые конкреции диаметром до 8–10 см, а по трещинам во вмещающих их глинах – черные марганцовистые пленки и корочки [Денисов и др., 2011, с. 98–99], что указывает и на повышенные концентрации марганца в самих конкрециях, которые мы диагностировали при проведении исследований.

Учитывая крупный размер и повышенную (относительно средней) плотность конкреции, вряд ли стоит рассматривать возможным ее речной привнос в район Салехардской поймы. Вероятнее всего, учитывая изначальную «антропоморфность» формы конкреции, она могла быть замечена и поднята людьми в береговых обнажениях Белогорья по реке Казым или ее левым притокам либо изначально с задумкой об изготовлении антропоморфа, либо отобрана из собранной для плавки руды.

Технология изготовления

Микроскопическое обследование поверхности изучаемого артефакта и трасологический анализ следов его обработки позволил сделать ряд заключений о процессе его изготовления и использованном инструментарии.

При формировании контура изделия использовался строгальный нож, следы работы которого хорошо просматриваются на «плечах» скульптуры (зона 2 на рис. 3, 1 и рис. 3, 2 ). Отмечается характерная «волнистость» поверхности обрабатываемых участков. Работа выполнена без завершающей отделку контура изделия пришлифовки, вполне ожидаемой при формировании общего облика скульптурных изображений.

Контур лицевой части скульптуры прорезан ножом, точнее — лезвием и подъемом клинка. Канал углубления резки заметно глубже поверхности фона лицевого изображения и отчетливо формирует его щеки и подбородок (зона 3 на рис. 3, 1 и рис. 3, 3). Последствия возвратно-поступательного и многократного движения орудия фиксируются в виде линейных следов (зона 4 на рис. 3, 1 и рис. 3, 4), ориентированных по касательной к контуру лица в височной области. Фоном для лицевой части скульптуры послужила уплощенная поверхность, обработанная строгальным ножом. Подъем клинка при контакте с обрабатываемой поверхностью привел к образованию на ней характерных вогнутых зон (зона 5 на рис. 3, 1 и рис. 3, 5). О разнонаправленном движении рабочего инструмента свидетельствует ориентация наблюдаемых линейных следов (зона 6 на рис. 3, 1 и рис. 3, 6).

Обнаружившееся при уплощении поверхности в зоне шеи скульптуры постороннее включение в обрабатываемом материале удалялось острием и прилегающей к нему коротким участком подъема клинка ножа (зона 7 на рис. 3, 1 и рис. 3, 7 ). Процесс удаления сравнительно более твердого, чем основной материал скульптуры, включения завершился неудачей.

Оба глаза на лице скульптуры вырезаны проверт-кой. Рабочий ход орудия вращательный, возвратнопоступательный, с поворотом вокруг оси менее 180 градусов (зона 8 на рис. 3, 1 и рис. 3, 8 ). В качестве инструмента мог использоваться нож, с рабочим участком на его острие (носке).

Наиболее тщательная работа оператора прослеживается при отделке участков вокруг глаз и крыльев носа лица скульптуры (зона 9 на рис. 3, 1 и рис. 3, 9 ). Вероятным рабочим участком использовавшегося ножа являлось его острие и ближайшая к нему часть подъема клинка.

В целом процесс работы с данной скульптурой можно оценивать как характерный для работы с деревом, а не с камнем. Создатель изделия эффективно использовал нож (строгание, резка, сверление) и вместе с тем не прибегал к такому естественному при работе с камнем процессу как шлифовка.

Интерпретация изображения

Антропоморфизм в любой культурной традиции может пониматься в широком и узком смыслах. Антропоморфизм в широком смысле подразумевает наделение объектов внешнего по отношению к человеку мира не только прямыми чертами человеческого облика, но и атрибутами, формами и свойствами всего человеческого мира, всего, что создано человеком вокруг себя. В узком смысле слова – это «полное «очеловечивание» (персонификация) нечеловеческих сущностей, т.е. их представление в образе людей, или же частичная антропоморфизация (напр., приписывание объектам внешнего мира наличия глаз, рук, ног, имени, характерных человеческих свойств или действий и т.п.)» [Толстая, 2017, с. 14]. Важно отметить, что в традиционных культурах придание чему-либо

Рис. 3. Микроскопическое обследование поверхности изучаемого артефакта и трасологический анализ следов его обработки. 1 – общий вид изделия с условными обозначениями зон микрофотографирования; 2 – волнистый характер обработанной поверхности торца изделия, следы строгания; 3 – глубина канала прорези контура лица скульптуры относительно плоскости обработанной строганием; 4 – прямолинейность резов при формировании изогнутого контура лица скульптуры; 5 – вогнутость рельефа при формировании уплощенной поверхности, следы строгания; 6 – разнонаправленность следов строгания на уплощенном участке изделия; 7 – следы попытки удаления постороннего включения в обрабатываемом материале; 8 – следы использования провертки при формировании глаз скульптуры; 9 – прорезка контура в зоне глаз и крыльев носа скульптуры.

антропоморфных черт (с большей или меньшей степенью стилизации) является одним из вариантов акта «оживления неживого» и, как следствие, помещение изначально неживого объекта в живой мир. Подобные представления, в частности, хорошо известны и в традиционных культурах западно-сибирских аборигенов

(напр.: [Гуткевич, 2007; Золотарева, 2012; Кулемзин, 1984, с. 75]).

А.В. Бауло [2022] подробно рассмотрел использование камней в религиозных представлениях и обрядах обских угров, что избавляет нас от необходимости останавливаться на этом вопросе. При интерпретации данной находки важно обратить внимание на то, что, во-первых, исходная форма лимонитовой конкреции напоминала антропоморфную и, во-вторых, сырье, из которого изготовлено изображение, является железной рудой. Многие исследователи отмечали, что ханты почитают каменные природные объекты, имевшие некое сходство с фигурой человека [Глушков, 1900, с. 69–70; Дунин-Горкавич, 1911, с. 36; Соколова, 1971, с. 223]. Тщательно вырезая личину, создатель, таким образом, лишь акцентировал антропоморфизм у исходной природной формы конкреции. В данном случае, обратим внимание также на то, что, по представлениям обских угров, «касаясь такой характеристики богов, как «каменный», следует отметить, что она, скорее всего, включала значение «сильный». Недаром мы видим равнозначность эпитетов «каменный» и «железный»» [Бауло, 2022, с. 126]. Безусловно, что, изготавливая в привычной для него технике деревообработки изображение антропоморфного идола из железной руды, автор тем самым еще более «усиливал» его сакральное значение. Особое почитание жителями Усть-Войкарского городища данного божества косвенно подтверждается еще и тем, что либо исходное сырье (лимонитовая конкреция), либо само изображение имеет происхождение в бассейне р. Казым, на значительном (не менее 300 км) удалении от устья р. Войкар (месте расположения поселения) и было преднамеренно доставлено. О переселении представителей локальных групп угров из бассейна р. Казым на р. Войкар в ХVIII в. подробно пишет Е.В. Перевалова [2004, 138–151], приводя при этом мифологические сюжеты, в которых нашел отражение этот исторический факт. Находка, о которой идет речь в нашей работе, позволяет выдвинуть предположение о том, что идол был доставлен на р. Вой-кар в процессе этих миграций.

А.В. Новиковым, Ю.Н. Гаркушей исследование выполнено в рамках проекта НИР ИАЭТ СО РАН № FWZG-2022-0005 «Исследования археологических и этнографических памятников в Сибири эпохи Российского государства».

П.В. Волковым исследование выполнено в рамках проекта НИР ИАЭТ СО РАН № FWZG-2022-0006 «Комплексные исследования древних культур Сибири и сопредельных территорий: хронология, технологии, адаптация и культурные связи».

Список литературы Антропоморфное миниатюрное изображение из Усть-Войкарского городища

- Бауло А.В. Камни в религиозных представлениях и обрядах обских угров // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2022. - № 2. - С. 119-127. EDN: ZZZVKI

- Гаркуша Ю.Н. К истории археолого-архитектурного изучения городища Усть-Войкарского (Север Западной Сибири) // Баландинские чтения: сб. ст. науч. чтений памяти.

- С.Н. Баландина. - Новосибирск: Изд-во Новосиб. гос. ун-та архитектуры и дизайна, 2020. - Т. XV. - С. 133-139.

- Гаркуша Ю.Н. Срубы Усть-Войкарского городища (Север Западной Сибири): дендрохронологический аспект // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2022. -№ 4. - С. 99-110. EDN: FENUWH

- Гаркуша Ю.Н., Бауло А.В., Новиков А.В. Антропоморфная миниатюрная скульптура из Усть-Войкарского городища: хронология, контекст, семантика // Археология, этнография и антропология Евразии (в печати).