Антропоморфные личины и «неолитическая революция» в культуре древних народов Северной Азии

Автор: Заика Александр Леонидович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 3 т.8, 2009 года.

Бесплатный доступ

«Неолитическая революция» нашла свое отражение не только в материальной, но и в духовной культуре древних народов Северной Азии. В наскальном искусстве это маркировано появлением нового сюжета - антропоморфных личин. Иконография архаичных образов - сердцевидных личин, определена принципом проекции объема на плоскость путем симметричного совмещения его профилей. Симметричная развертка иллюстрирует принцип бинарности оппозиций, как на уровне социальных отношений, так и на мировоззренческом уровне, маркирует архаичную горизонтальную модель мироустройства, где стержневую роль играет река, водоем. Ихтиоморфная символика личин, сюжеты петроглифов (лодки - личины) иллюстрируют их семантическую связь с аквасредой. Устойчивость иконографии личин (во времени и пространстве) определена универсальностью мифологической основы дуалистического характера, которая проявлялась в различных сторонах социокультурной жизни древних обществ.

Голоцен, "неолитическая революция", искусство, петроглифы, личины, генезис, ихтиофауна, симметрия, дуализм, бинарная оппозиция, мировоззрение

Короткий адрес: https://sciup.org/14737101

IDR: 14737101 | УДК: 930.26

Текст научной статьи Антропоморфные личины и «неолитическая революция» в культуре древних народов Северной Азии

Неолитическая революция в контексте истории развития древнего общества, по общепринятому мнению, знаменует переход от присваивающих форм хозяйства к производящим. На примере «передовых» первобытных обществ качественный скачок в их развитии маркирован появлением скотоводства и, прежде всего, земледелия. Возможность создавать, регулировать и контролировать «вторую» природу в виде посевов и пастбищ позволила вчерашним бродячим группам охотников и собирателей создать оседлые коллективы с гарантированными источниками жизнеобеспечения. Оседлый образ жизни предполагал развитие гончарного производства, усовершенствование различных форм обработки кости и камня, усложнение структуры первобытных сообществ. Этому способствовали социальный и экономический уровни развития человека в предыдущие эпохи верхнего палеолита и мезолита.

На североазиатском пространстве, которое по своим природно-географическим условиям не предрасполагало к развитию производящих форм хозяйства, следы «неолитической революции» фиксируются на уровне фактов появления глиняной посуды, развития различных форм обработки природного сырья. Дискуссия о возможности «неолитической революции» в древних обществах, где превалируют присваивающие формы хозяйства, представляет уже сугубо историографический интерес. Но особое внимание привлекает другой вопрос - как неолитические преобразования нашли свое отражение не только в материальной и социальной, но и духовной культуре древних обществ Северной Азии. Чтобы в нем разобраться, необходимо обратиться к петроглифам, которые как важнейший археологический источник помогут выявить мировоззренческие основы неолитических «инноваций» в культуре древнего населения региона.

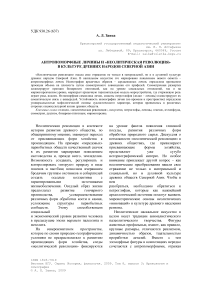

Неолитическое наскальное искусство в целом несет традиции анималистического палеолитического творчества. Фигуры животных профильные, имеют, как правило, крупные размеры, отличаются реализмом, динамичностью образов, тщательностью проработки деталей. Вместе с тем зооморфные фигуры в композициях нередко сочетаются с антропоморфными, отражая

ISSN 1818-7919

Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2009. Том 8, выпуск 3: Археология и этнография

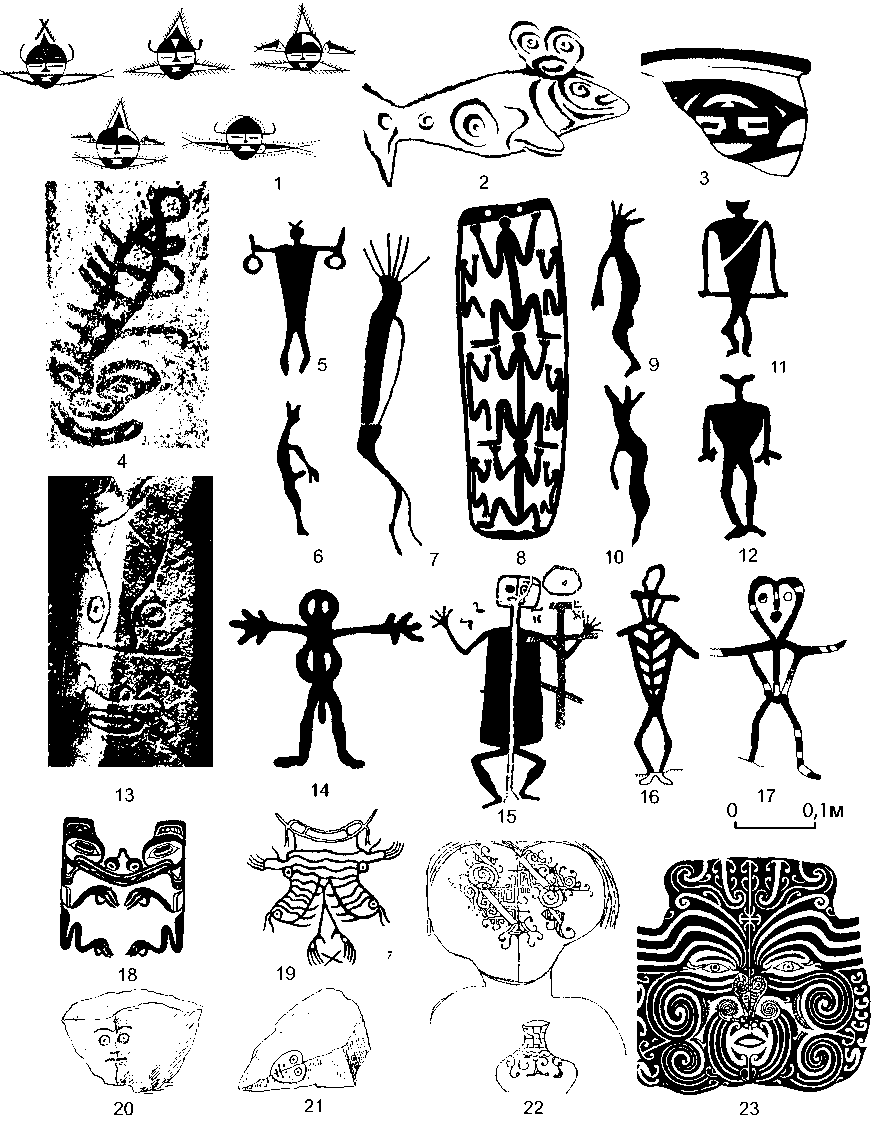

промысловые сюжеты (рис. 1, 17). Появляются изображения лодок и связанные с ними сцены рыбной ловли, охоты на представителей аквафауны. Определенную популярность

Рис. 1. Искусство каменного века Северной Евразии: 1–4 – женские статуэтки ( 1 – Виллендорф, 2 – Леспюг, 3 – Кьоцца ди Скандьяно, 4 – Мальта); 5–10, 12 – пещерные росписи ( 5 – Труа Фрер, 6 – Руффиньяк, 7, 8, 10 – Комбарелль, 9 – Альтамира, 12 – Истуриц); 11 – гравировка на кости (Ла Мадлен); 13–21 – петроглифы неолита

( 13, 16, 19 – Томская писаница, 15, 20 – Шалаболинская писаница, 14 – Бесов Нос, 16а, 17 – Койская писаница, плоскость 5 (фрагмент), 18 – Баасынай, 21 – Кадинская писаница (1–11 – по: [Абрамова, 1966]; 12 – по: [Дэвлет, 2004]; 13, 16, 19 – по: [Окладников, Мартынов, 1972]; 14 – по: [Саватеев, 1967], 15, 20 – по: [Пяткин, Мартынов, 1985]; 16а, 17 – по: [Заика, 2006]; 18 – по: [Окладников, Мазин, 1979]; 21 – по: [Окладников, 1966])

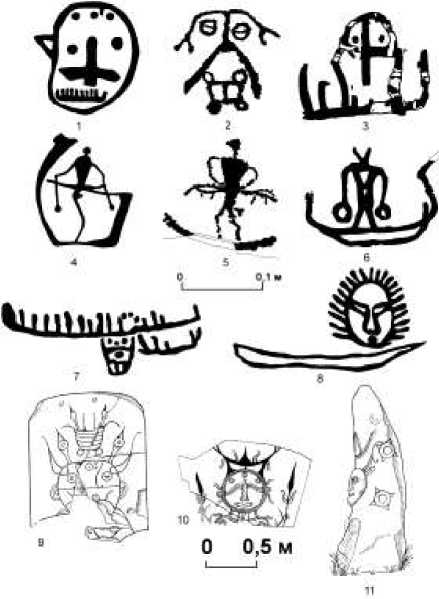

получают изображения водоплавающих птиц. Изображения людей, как и животных, в стилистическом плане профильные, динамичные, в иконографическом плане с минимизированными или, наоборот, гипертрофированными чертами лица (рис. 1, 13–16а , 21 ). Вместе с тем появляется новая категория антропоморфных образов – личины – фронтальные изображения головной (лицевой) части фигур. Встречаются они как самостоятельно, так и в виде масок у ростовых антропоморфных образов, в композициях сочетаются как между собой, так и с иными персонажами (животные, рыбы, лодки и др.) (рис. 1, 19 ). В контексте обозначенной темы исследования, по нашему мнению, необходимо акцентировать внимание на этом своеобразном виде антропоморфных образов в наскальном искусстве североазиатского региона.

Первые антропоморфные образы появляются в древнем искусстве в эпоху палеолита. Известны изделия мелкой пластики в виде объемных форм, гравировки на кости, барельефные и плоскостные изображения на стенах пещер. Примечательно, что в контексте натуралистичности первобытного искусства большинство скульптурных, барельефных женских образов обезличено (рис. 1, 1–4 ). Это можно объяснить тем, что показаны не реальные персонажи, а символы, у которых лицевая часть, как и индивидуальность образа, не имели принципиального значения в плане содержания. Основное внимание древнего художника было направлено на подчеркивание других частей тела – груди, бедер, живота, через знаковые физиологические особенности персонажа обозначая материнскую сущность образа, символизирующую идею плодородия, продолжения жизни, которые могли обеспечить продуктивное воспроизводство социума [Заика, 2006а. С. 294].

Фаллическая форма большинства скульптурных фигур не только свидетельствует о гетерогенной сущности образов и расширяет заложенный в них смысл (что не противоречит вышеприведенной парадигме), но и в определенной степени объясняет иногда гипертрофированные размеры головной части, отсутствие на ее поверхности личностных признаков (см. рис. 1, 1–4).

На плоских основах антропоморфные персонажи показаны, как правило, в профиль. Стремясь передать информацию об основных особенностях человеческого лица, которое отлично от морды животного, древний художник акцентировал внимание на его значимых деталях (лоб, нос, рот, подбородок, уши и др.). По всей видимости, этим можно объяснить появление карикатурных образов «уродцев» с гипертрофированно выраженными деталями лица, что в определенной степени придает персонажу зооморфные черты (рис. 1, 6, 8– 12). Не исключено, что древний художник отразил реальных людей, которые не вписывались в стандартные нормы физиологии и потому были необычны и оригинальны как натурщики. Члены традиционных обществ с ярко выраженными физическими и психическими отклонениями часто становились шаманами, служителями культа, в цивилизованных обществах – «блаженными», убогими, близкими к богу. Могли они иметь определенный социальный культовый статус и в древности. И в том и в другом случае они не могли не привлечь внимание художника.

Известны сцены культового характера (рисунки пещеры Труа Фрер), где представлены ряженые колдуны в виде зоо-и антропоморфных фигур. Фигуры показаны также в профиль. Данный ракурс был удобен для передачи динамики танца и иконографии зооморфной маски. Не совсем удачной попыткой показать маскированное лицо человека в фас является рисунок одного из «колдунов» (рис. 1, 5).

По всей видимости, уровень экономического и социального развития общества не предполагал широкого распространения в искусстве палеолита антропоморфных образов вообще и их персонификации в частности. Определенную популярность имело искусство малых объемных форм. Плоскостное палеолитическое искусство отличается немногочисленностью антропоморфных образов. Профильные плоскостные изображения несут традиции анималистического искусства. Попытки фронтальной экспозиции человеческого лица единичны и не всегда удачны (рис. 1, 5, 7).

Неолитическое искусство продолжает традиции анимализма и, в определенной степени, профильных антропоморфных «уродцев» эпохи палеолита (рис. 1, 13 , 14 , 16 ). Вместе с тем возникают и получают развитие, как говорилось выше, новые сюжеты в виде антропоморфных личин. Появление данной категории антропоморфных образов не случайно.

Глобальные климатические изменения в эпоху голоцена, повлекшие исчезновение крупных представителей плейстоценовой фауны, явились причиной значительного снижения пищевых ресурсов древнего человека. Это заставило его искать другие источники существования, «окунуться» в прямом и переносном смысле в стихию водоемов. В условиях наиболее благоприятного голоценового оптимума, который на уровне северных широт характеризуется не только повышением среднегодовой температуры воздуха, но и влажности, наступлением субатлантического климата, свое развитие получает рыболовство.

Результаты рыбного промысла, который давал гарантированные источники пропитания, значительно восполнили недостаток в пищевом рационе в условиях присваивающего хозяйства [Козловская, 2002]. Соответственно аквафауна и связанная с ней водная среда должны были занять приоритетные позиции не только в хозяйственной, но и в культурной жизни древнего населения. Вместе с тем узнаваемые образы представителей ихтиофауны практически отсутствуют или единичны в сюжетах наскального искусства.

В петроглифах Нижнего Приангарья, например, известны только два изображения рыбы [Дроздов и др., 1996; Заика Емельянов и др., 1996; 1998; Заика и др., 1997]. На других участках Ангары и в Прибайкалье, судя по опубликованным материалам [Окладников, 1959; 1966; 1974б; 1978; Мельникова, 1993; Пудовкина, Горюнова,

1995], обнаружено всего 10 рисунков рыб. На известной Шалаболинской писанице среди 532 выявленных изображений людей и животных присутствуют только 4 фигуры ихтиоморфного облика, тогда как объекты охоты – лоси и маралы, например, отражены в 227 рисунках [Пяткин, Мартынов, 1985. С. 102]. В петроглифах на берегах Томи к настоящему времени не обнаружено изображений представителей аквафауны [Окладников, Мартынов, 1972; Мартынов, 1987; Русакова, Баринова, 1997]. Не встречаются рисунки рыб на обследованных таежных писаницах Саянского нагорья [Заика, Капелько, 1989; Заика, Гущин и др., 1991; 1992; Заика, Крюгер и др., 1993; Заика, Емельянов, 1996; Заика и др., 1997; Заика, 1994; 1996]. Подобные диссонансы в наскальном искусстве характерны практически для всех известных местонахождений Сибири [Кочмар, 1994; Окладников, 1977; Окладников, Мазин, 1976; 1979; Семенов и др. 2000]. Особенно алогичной выглядит ситуация на Дальнем Востоке. На Нижнем Амуре, где у местного «рыбьекожего» населения начиная с эпохи неолита и вплоть до настоящего времени ведущую роль в хозяйстве играет рыболовство, в петроглифах практически отсутствуют изображения рыб [Окладников, 1974а; Окладников, Васильевский, 1980]. Вместе с тем в погребальных комплексах, жертвенниках и стоянках Сибири и Дальнего Востока нередко встречаются предметы мелкой пластики, несущие информацию о представителях аквафауны [Окладников, 1936; 1945; 1950; Косарев, 1984; 1988; Дроздов, 1978; Привалихин, 1995; Маркин, 2000; Бродянский, 2001; 2002а; 2002б].

Возникает закономерный вопрос: какие образы и сюжеты в наскальном искусстве по своей форме могут отражать кардинальные изменения в хозяйстве и соответственно в мировоззрении неолитических племен? Если изображения рыб были табуированы (что подчеркивает их культовую значимость и предполагает тотемический статус представителей ихтиофауны), то какие же изобразительные формы отождествлялись с ними?

Используя метод исключения при анализе композиций петроглифов эпохи неолита по параметрам соответствия образа и его среды обитания (лось, марал, медведь, кабан - лес, тайга и т. д.), нетрудно прийти к выводу о том, что с водной средой - рекой, морем, их обитателями семантическую связь может иметь оставшаяся категория наскальных изображений - личины [Заика, 2006а].

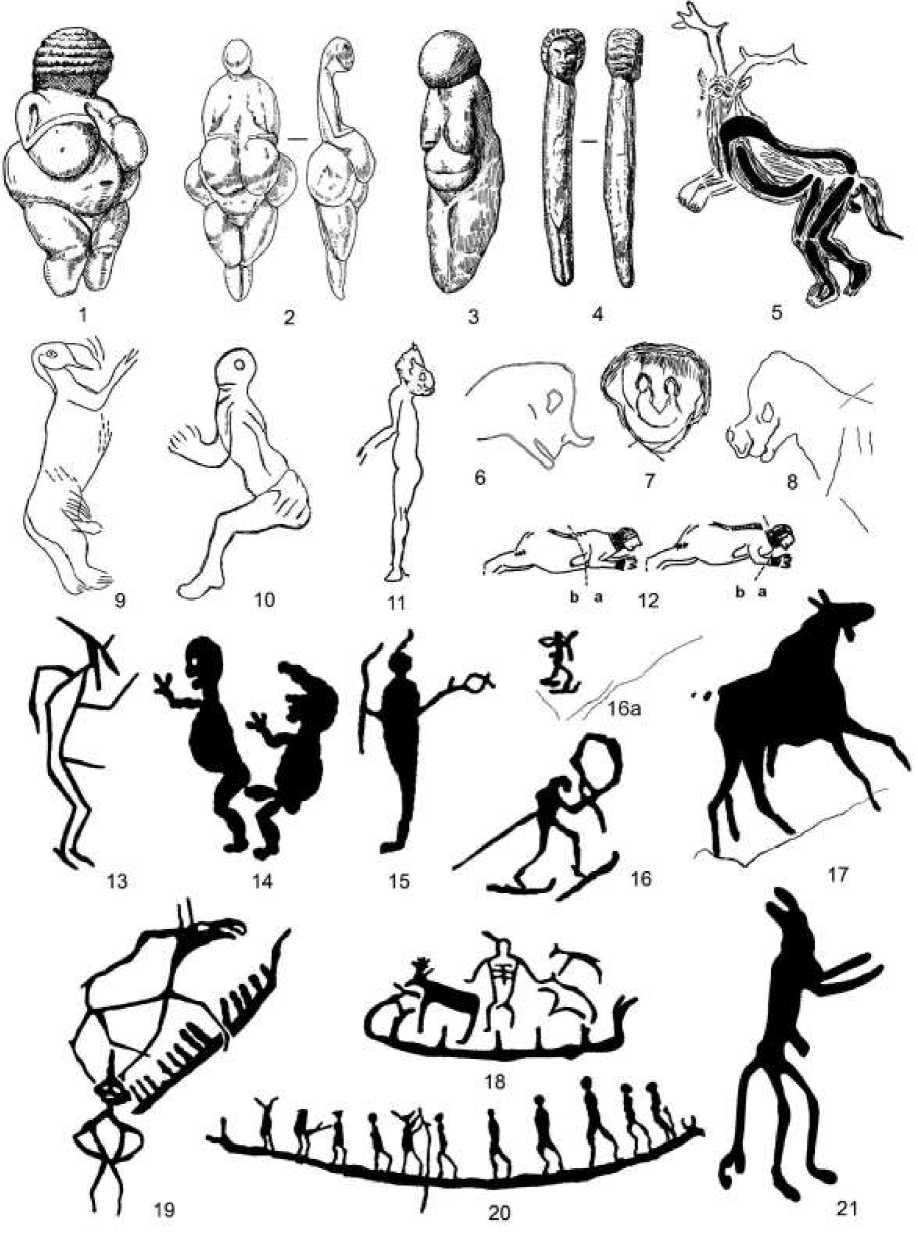

Каплевидное оформление глаз («рыбки») у личин на неолитических сосудах Нижнего Амура и в более поздних окуневских петроглифах (рис. 2, 2-9 ) может наглядно иллюстрировать данный вывод (общепризнано, что окуневское население консервативно сохранило традиции неолитического населения). Примером инверсии этого изобразительного приема (часть целого) являются изображения нерп на Шишкинских писаницах, которые графически вписываются в контур личин. Антропоморфные черты образов маркированы наличием округлых глаз и продолговатого контура рта. Более того, у одной из нерп на месте глаз помещены антропоморфные личины (рис. 2, 1 ), что свидетельствует о существовании семантической связи между личинами и представителями аквафауны.

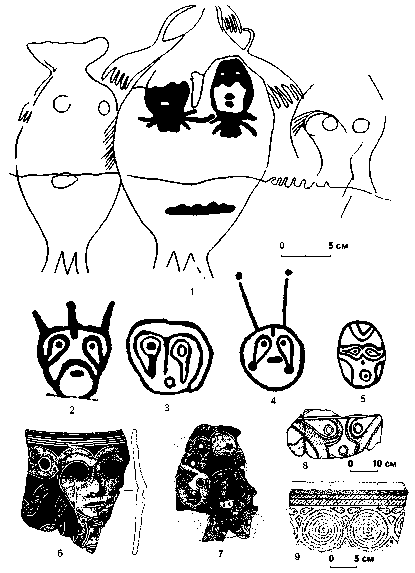

В иконографии многих личин на окуневских изваяниях и петроглифах (рис. 3, 1 , 2 , 3 , 6 , 8 , 9 , 10 , 12 , 14 , 15 ), наскальных рисунках, предметах мелкой пластики других культур угадывается аббревиатура ихтиоморфного характера (рис. 3, 5, 7, 11, 16, 17) [Заика, 1991]. Сами изваяния по своей форме - рыбоподобные, а портативные явно моделируют объемное тело рыбы [Тарасов, Заика, 2000]. Сопричастность личин к водной среде подтверждается тополандшафтными характеристиками их расположения. Изображения находятся на периодически затопляемых фризах скалы или береговых валунах. Судя по картографии, степные изваяния ХакасскоМинусинской котловины в большинстве своем приурочены к водоемам (реки, озера) [Леонтьев и др., 2006. Рис. 1].

Рис. 2. Ихтиоморфная символика личин в искусстве Северной Азии: /5 - петроглифы ( 1 - Шишкинская писаница, 2 - Усть-Туба, 3 - Лунные горы, 4 - Тас-Хаза, 5 - Сакачи-Алян); 6-9 - керамика ( 6, 7 -Вознесенское, 8 - Кондон, 9 - остров Сучу) ( 1 - по: [Мельникова, 1992]; 2 - по: [Шер, 198о]; 3 - по: [Дэвлет, 1992], 4 - по: [Леонтьев, 1978], 5-9 - по: [Медведев, 2о05])

Возникают закономерные вопросы: почему в качестве графических форм выражения были использованы своеобразные антропоморфные образы в виде личин и где искать истоки данной изобразительной традиции?

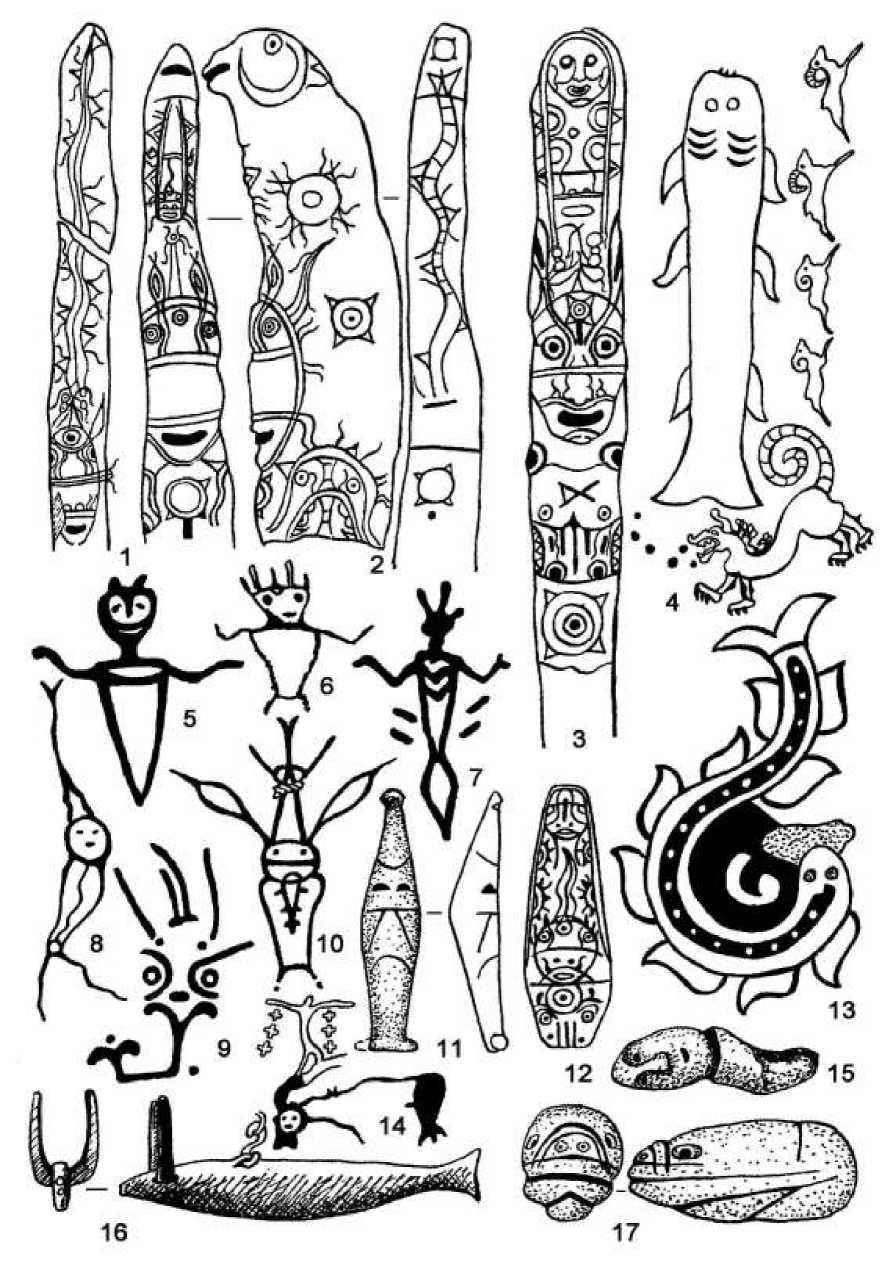

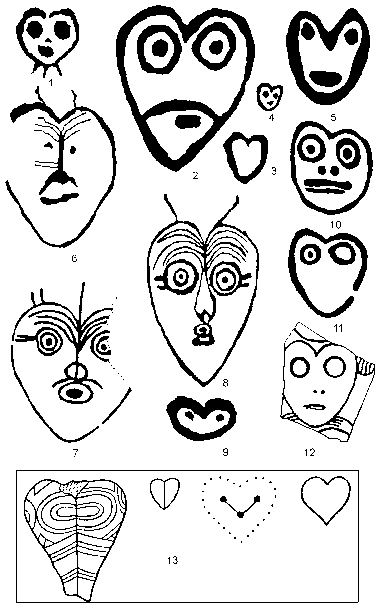

Наиболее ранние датированные антропоморфные личины обнаружены на ранненеолитической керамике тихоокеанской культуры дземон (V тыс. до н. э.). Они являются ведущим сюжетом керамики, петроглифов Приамурья и Приморья [Кондратенко, 1990; Конопацкий, 1990; Окладников, 1974а]. Одной из архаичных и распространенных форм выражения данного сюжета являются сердцевидные личины, характерная особенность которых - типичный межглазный прогиб в верхней части контура (рис. 4, 1–12). Труднообъяснимы причины появления и широкого распространения в данный и последующие периоды на территории Северной Азии антропоморфных изображений в виде личин с сердцевидным контуром. Не ясны и истоки этой своеобразной изобразительной традиции.

По мнению Е. А. Окладниковой, сердцевидные личины являются одним из вариантов изображения череповидных [Окладникова, 1979. С. 39–42]. М. А. Дэвлет предполагает, что, возможно, на сердцевидных личинах углублением обозначено теменное отверстие, в котором, по представлениям древних, была сосредоточена жизненная сила. Это сакральное место спустя тысячелетия получило в буддизме название «отверстие Брахмы» [Дэвлет, 1997. С. 242]. А. Голан считает, что в основе «древней графемы, которая в наше время считается изображением сердца» лежит изображение совмещенных женских бедер, что могло, по мнению автора, символизировать «Великую богиню», т. е. мать-прародительницу [Голан, 1994. С. 169] (рис. 4,13).

По нашему мнению, в основе данной иконографии образа лежит принцип развертывания на плоскости объемного изображения лица (головы) человека. Рационально решая данную задачу, древний художник дал максимально информативное изображение лица в анфас путем симметричного совмещения его профилей. Соответственно при этом в верхней части изображения, на месте контакта контуров лба, появлялся характерный прогиб. Подобный художественный прием (симметричная развертка, «удво-

Рис. 3. Образы водных духов в искусстве Сибири и Дальнего Востока: 1-3 , 12 , 15 - изваяния окуневской культуры (по: [Вадецкая, 1980]); 4, 13 - изображения пазырыкской культуры (по: [Руденко, 1953]); 7 - писаница Манзя (по: [Окладников, 1966]); 5 - Майская писаница (по: [Окладников, Мазин, 1979]); 8 - писаница Кантегир-2 (по: [Леонтьев, 1978]); 6, 9, 14 - Шалаболинская писаница (по: [Пяткин, Мартынов, 1985]); 10 - Коровий лог (по: [Кызласов, 1986]); 11 - грузило-стерженек, остров Сергушкин-3 (по: [Привалихин, 1993]); 16 - шаманская подвеска (по: [Ларичев, 1980]); 17 - фигурка «рыбы» на р. Амур (случайная находка) (по: [Копытько, 1984])

Рис. 4. Сердцевидные личины в искусстве народов Евразии: 1 - Писаный камень на р. Вишера (по: [Леонтьев, 1978]); 2-5 - Томская писаница (по: [Окладников, Мартынов, 1972]); 6-8 - Долгий порог на Средней Ангаре (по: [Окладников, 1978]), 9 -Сурухтах-Аян на Средней Лене (по: [Окладников, 1977]), 10 , 11 , 12 - Сакачи-Алян, Вознесеновка на Нижнем Амуре (по: [Окладников, 1974а]); 13 -Восточная Европа (по: [Голан, 1994])

ение», «расчленение пополам» образа) широко распространен в изобразительных традициях народов Тихоокеанского бассейна [Заика, Емельянов, 1998; Заика, 2001а; 20016; 20066; Леви-Стросс, 1983. С. 219-220] (рис. 5, 8, 18, 22, 23). О том, что он использовался, например, окуневцами, свидетельствуют сдвоенные изображения фрагментов головы хищника (принцип симметричного совмещения двух профилей), графическое сходство известных барельефов и плоскостных изображений личин, как промежуточный вариант - факты помещения личин на ребрах плит (рис. 5,13, 19, 20, 21). Наглядно иллюстрируют принцип симметричной развертки человеческого лица рисунок женщины из племени кадувео (Южная Америка) и роспись лица вождя из племени маори [Леви-Стросс, 1983] (рис. 5, 22, 23). Данный прием маркирует переходную стадию преобразования на плоскости профильных форм во фронтальные, объемных - в плоскостные [Заика, 2001а; 20016; 2006в].

Следствием симметричного удвоения образа объясняется также появление в наскальном искусстве Северной Азии фигур «адорантов». Фигуры симметричны, показаны с непропорционально широкими плечами и зауженной талией, неестественно развернутыми нижними конечностями (рис. 5, 5 , 11 , 12 ). Каждая половина фигуры часто встречается как самостоятельный образ профильных «танцующих человечков» в неолитическом искусстве региона (рис. 5, 6 , 7 , 9 , 10 ). Генетическую связь профильных и фронтально-симметричных фигур наглядно иллюстрирует роспись на щите папуасов Новой Гвинеи (рис. 5, 8 ). У ряда фронтальных фигур в петроглифах графически обозначена ось симметрии (рис. 5, 14-17) . Вертикальная линия «татуировки» сердцевидных личин в петроглифах Приангарья также маркирует принцип симметричной развертки. Семантическая связь личин и фигур адорантов прослеживается на примерах взаимной полиэйконии [Заика, 2002].

Изначально натуральным макетом для сердцевидных личин (и маской в ритуальных целях) могла служить развернутая на плоскости голова рыбы, которая графически гармонично вписывается в данный образ [Заика, Емельянов, 1998]. Наглядно иллюстрирует данный процесс трансформации и семантическую связь образов композиция американских петроглифов, где изображения головы рыбы и антропоморфной личины не только композиционно сочетаются, но и иконографически (в контексте концепции автора) соответствуют друг другу (рис. 5, 2 ). В сюжетах росписей керамической посуды китайской неолитической культуры яншао (этап баньпо) изображения рыб не только дополняют, но и являются составной частью антропоморфного образа (рис. 5, 1 , 3 ): многочисленные линии надбровных дуг, встречающиеся у сердцевидных личин могли первоначально моделировать жаберные щели (см. рис. 4, 7 , 8 ).

Яйцевидная форма личин на окуневских изваяниях является следствием проекции на плоскость головной части представителей ихтиофауны, ведущих донный образ жизни. В данном случае - налима. Внешнее и внутреннее оформление личин (змеевидный наголовник с плавниками и рыбьим хвостом,

Рис. 5. Принцип симметричной развертки образа в искусстве Евразии, Америки и Океании: 1 , 3 - роспись керамики яншао (Китай); 2 , 4 , 20 - петроглифы Северо-Западной Америки; 5 , 11 - писаница Саган-Заба (оз. Байкал); 6, 7, 9, 10 - петроглифы Верхней Лены; 8 - роспись на щите папуасов (Норт-Вест-ривер, остров Новая Гвинея); 12 , 14 , 16 , 17 - петроглифы Нижней Ангары; 13 , 19 - изображения на окуневских изваяниях (Минусинская котловина); 15 - петроглифы Бесов Нос (Северо-Восточная Европа); 18 - изображение медведя

индейцев хайда (Северо-Западная Америка); 21 - петроглифы Сакачи Алян (Нижний Амур); 22 - рисунок женщины кадувео, 1935 г. (Южная Америка); 23 - роспись лица вождя маори, XIX в. (Океания) ( 1 , 3 - по: [Евсюков, 1988]; 2, 4, 20, 21 - по: [Окладникова, 1979а]; 5-7, 9-11, 14, 16 - по: [Окладников, 1959; 19746; 1977]; 8 - по: [Эйбл-Эйбесфельдт, 1995]; 12 , 17 - по: [Заика, 2006а]; 13 , 19 - по: [Леонтьев, 1978]; 18 , 22 , 23 - по: [Леви-Стросс, 1983]; 15 - по: [Савватеев, 1967]

Рис. 6. Личины и лодки в петроглифах Северной Азии: 1 - Калиновка (Нижний Амур); 2 - Каменка-1, плоскость 5 (Нижняя Ангара) ( 1 - по: [Окладников, 1974а], 2 - по: [Заика, 20066])

«усы» в области рта) подтверждает данную версию (см. рис. 3, 1-3 , 12 ). Более того, образ налима как сакрально значимый сохраняет свою популярность и в скифосибирском искусстве [Руденко, 1953; Полосьмак, 1994. С. 93] (см. рис. 3, 4 , 13 ). Сагиттальная линия разворота на окуневских личинах графически обозначена вертикальной чертой или треугольником в области лба антропоморфного образа.

Симметрия как природный феномен оказала существенное влияние на создание человеком первичного образа мира, его космогонические схемы. «Археологические памятники с бесспорностью свидетельствуют о том, что человечество уже на заре своей культуры имело представление о симметрии и реализовывало его в рисунках, предметах быта, строениях...» [Пяткин, 1987. С. 33]. Некоторые виды симметрии заложены в самом человеке. Наряду с природными, они послужили основой для создания бинарных и тернарных оппозиций, входящих в систему двоичных и троичных противопоставлений первобытности [Вейль, 1974. С. 12]. Бинарные оппозиции, основанные на зеркальной симметрии, обязательны для горизонтальных моделей, а троичные - основные составляющие вертикальной структуры мира [Топоров, 1982. С. 24-28].

Таким образом, симметричная развертка антропоморфных образов в мировоззренческом плане маркирует принцип бинарности оппозиций в горизонтальной модели мира. Право-левая оппозиция подчеркивается вертикальной манерой татуировки, «разноглазостью» личин, «очковидным» их композиционным построением [Дэвлет, 2004.

С. 187-193; Заика, 2003в; 2006б].

В архаичной горизонтальной модели мира стержневой осью мироздания служила река, истоки которой ассоциировались с позитивным началом (рождение, свет, тепло), устье олицетворяло смерть, тьму, холод. Соответственно именно по реке («мировой», «родовой», «шаманской») должны были отправляться умершие в «страну предков» [Топоров, 1994]. Это подтверждается речной ориентацией погребений эпохи неолита – ранней бронзы Приангарья, лодко-образной формой каменных погребальных выкладок, многочисленными фактами захоронения на островах (стационарные «суда» естественного происхождения) в Восточной Сибири. Распространенным в культуре многих сибирских народов и других этносов мира был обряд погребения в лодке (сжигание, погребение в ладье или гробу ладьеобразной формы, отправление мертвого в лодке в море или по реке, укрепление лодки с телом умершего на столбах, изображение ладьи на погребальной утвари и могильных камнях) [Ерофеева, 1994].

«Древние египтяне клали мумии умерших в погребальные лодки и везли их к месту погребения… В лодках, по словам путешественника X в. Ибн-Фадлана, хоронили умерших древние славяне и древние жители Скандинавии… На берегу Полуя в 1909 г. был раскопан остяцкий могильник… в страну предков умершие сородичи должны были отправляться в специальной погребальной лодке. Поэтому умерших хоронили в лодках однодревках…» [Окладников, Мартынов, 1972. С. 231]. У тазовских селькупов «…часто гробом служила ветка (долбленая лодка Анды), которую распиливали пополам. И кедровая колода и ветка… осознавалась, как лодка, в которой умерший отплывал к устью мифической родовой реки, где находился город мертвых (латтарыль кэтты)…» [Прокофьева, 1977. С. 70]. В половинках лодки захоранивали умерших ненцы на Оби. У айнов могила рассматривалась, как «земляная лодка» [Спеваковский, 1988. С. 148].

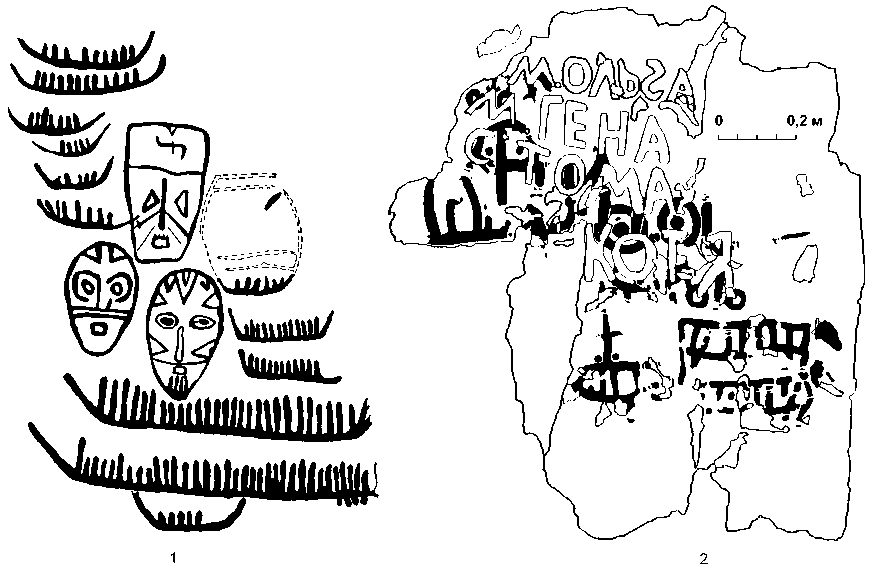

В петроглифах лодки, как правило, показаны условно, в виде горизонтальной линии с вертикальными «штрихами» гребцов, реже – в виде полулунного контура или дуги. Странную, на первый взгляд, безрукость, безногость «пассажиров» можно объяснить тем, что изображены не живые люди, а души умерших [Заика, 1996]. Как правило, в некоторых лодках выделена крупная человеческая фигура в «рогатом» головном уборе или с маской-личиной (см. рис. 1, 18–20). Кто это? Мифический «перевозчик» мертвых – своего рода Харон из древнегреческой мифологии, который перевозил в лодке умерших по рекам загробного мира?

В различных вариантах на многих петроглифах Северной Азии с изображениями лодок композиционно сочетаются антропоморфные личины [Заика, 2003б]. В композициях лодки обычно окружают личины (рис. 6), в лаконичных сюжетах лодка могла помещаться над личиной или непосредственно под ней (рис. 7, 8 , 11 ). В ряде случаев лодки являлись составной частью личины как образа. Они могут оконтуривать нижнюю часть личины (рис. 7, 3 ), формировать головной убор (рис. 7, 7 , 10 ), обозначать рот (рис. 7, 1 ). У личины в устье р. Тубы рот обозначает другое средство передвижения – повозку (рис. 7, 2 ); комбинированный вид «транспорта», представляющий собой «ладью на колесах», изображен на окуневском изваянии из могильника Усть-Бюрь (рис. 7, 9 ). В ряде случаев корпус лодки участвует в формировании полиэйконичных антропоморфных образов (рис. 7, 4–6 ).

На основе анализа петроглифов Нижнего Амура и этнографических источников А. П. Окладников высказал предположение о семантической связи изображений лодок и личин с культом мертвых. «Ладьи мертвых», переполненные условно обозначенными на камне душами умерших, сопровож-

Рис. 7. Лодки и антропоморфные образы в петроглифах Северной Азии: 1 – Второй Каменный остров; 2 – Тепсей; 3 – Каменка–1, плоскость 5 (фрагмент); 4 – Свирск; 5 – Шалаболино (участок 4); 6 – Каменка-1, плоскость 3 (фрагмент); 7 – Сакачи-Алян; 8 – Шереметьевское; 9 – Усть-Бюрь; 10 – Черновая VIII; 11 – котловина Сорга, изваяние № 5 ( 1 , 4 – Средняя Ангара; 3 , 6 – Нижняя Ангара; 7 , 8 – Нижний Амур; 2 , 9 , 10 , 11 – Хакасско-Минусинская котловина ( 1 , 4 – по: [Окладников, 1966], 7 , 8 – по: [Окладников, 1974а]; 2 , 3 , 5 , 6 – по: [Заика, 2002]; 9 , 10 , 11 – по: [Кызласов, 1986])

дают по мифической реке в потусторонний мир «духи – водители мертвых» в виде личин [Окладников, 1974а. С. 100]. Являясь в определенной степени ипостасью водной среды, данные образы в контексте сюжета петроглифов «личины – лодки» могли исполнять роль «проводников» душ умерших во время их путешествия в загробный мир – «страну предков» [Заика, 2003а]. Непосредственное отношение к культу мертвых, культу предков определило иконографию образа, придав многим личинам череповидный облик, демонические черты. Сакральная связь их с водоемами (подводным, подземным, запредельным миром) объясняет широкое распространение череповидных образов в искусстве именно прибрежных народов Пасифики.

Таким образом, сочетание антропоморфных личин с лодками в петроглифах Северной Азии не является случайным или частным фактом, а отражает базовые позиции в древних представлениях о жизни и смерти, cвязывает такие понятия, как «хозяин вод и рек», «река смерти», «ладьи мертвых», «страна предков». «Интернациональность» культов предков, мифических родоначальников, тотемных покровителей, архаичных представлений о структуре мироздания определили широкое распространение данного сюжета (личины – лодки) как во времени, так и в пространстве.

Вместе с тем ряд композиций с участием лодок можно трактовать не только как путешествия душ умерших по реке смерти, но и как мифические сцены их возвращения на лодках воскрешения в сопровождении соответствующих персонажей. В мифологии многих народов мира существовали понятия о «ладье воскрешения», о возвращении душ предков. Незамысловатые по своей форме композиции петроглифов с участием лодок по своему содержанию могут нести довольно глубокий смысл мировоззренческого характера (персонажи, как и сами лодки, – отражать семантическое единство с «фазами космического цикла», закатом и восходом солнца, сменой времен года, смертью и воскресением и т. д.), т. е. так или иначе выходить далеко за рамки событийного, повествовательного сюжета.

Подведем итог вышесказанному. Формально неолитические преобразования в обществе на уровне искусства маркированы появлением кардинально нового сюжета в петроглифах – антропоморфных личин. Иконография образа связана с художественным принципом проекции объема на плоскость путем симметричного совмещения его профилей. Симметричная развертка антропоморфного образа в данном случае не столько иллюстрирует новый художественный прием, сколько отражает более глубокий смысл – принцип бинарности оппозиций как на уровне социальных отношений, так и на мировоззренческом уровне, маркируя архаичную горизонтальную модель мироустройства, где стержневую роль играет река, водоем. Соответственно устойчивость иконографии личин, в частности сердцевидных (во времени и пространстве), по всей видимости, определена универсальностью мифологической основы дуалистического характера, которая проявлялась в различных сторонах жизни древних обществ.

Появление в искусстве Северной Азии антропоморфных образов в виде личин, как уже отмечалось, связано с наступлением голоценового потепления и активным освоением человеком водных ресурсов и пространств, которые стали предметом сакрализации. Любая абстрактная идея в архаичном сознании отождествлялась с реальными объектами окружающего мира и наоборот. Учитывая базовые позиции водоема в данной структуре (горизонтальная модель мира), первоначально его обитатели, затем метафоричные их образы в виде личин фантастического облика, несли синкретические функции и как символы мироздания, и как мифические образы, и как объекты промысловых культов. Усложнение социальной, по всей видимости дуальной, организации общества, предполагало антропоморфизацию сакральных объектов и символов в эпоху неолита.

Таким образом, универсальной графической формой выражения сочетания различных аспектов социокультурной жизни древних обществ, маркирующих неолитические преобразования, явились антропоморфные образы в виде сердцевидных и другого типа личин, занявших приоритетные позиции в наскальном творчестве.

ANTHROPOMORPHOUS MASKS AND «NEOLITHIC REVOLUTION» OF THE CULTURE

OF ANCIENT PEOPLES OF NORTH ASIA