Апкашевская писаница в комплексе памятников наскального искусства в горах Оглахты (полевые исследования в 2022 году)

Автор: Миклашевич Е.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXVIII, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты полевых исследований 2022 г., проведенных автором на одном из местонахождений наскального искусства на береговых скалах горного массива Оглахты в Хакасии в зоне периодического затопления Красноярским водохранилищем. Оно известно как Апкашевская писаница, впервые исследовано Н.Л. Членовой в 1958 г., некоторые петроглифы (кони с орнаментированными туловищами и изображения котлов) позже были ею опубликованы, вызвав большой интерес специалистов. Локализация памятника оставалась неизвестной; исследователи, включая автора, время от времени предпринимали попытки его найти. Постепенно выяснилось, что Апкашевская писаница находится именно на береговых скалах, и весной 2019 г. во время сезонного снижения уровня воды удалось увидеть некоторые плоскости, в том числе с опубликованными рисунками. Так было установлено точное место расположения писаницы, и получено представление о том, что она состоит не только из опубликованных Н.Л. Членовой сцен. Памятник логично вошел в систему индексации, разработанную как для хорошо известных (по работам А.В. Адрианова и Я.А. Шера до затопления), так и недавно выявленных местонахождений наскального искусства на береговых скалах Оглахты. Им присвоены индексы Оглахты Берег I-IV, а Апкашевская писаница, расположенная ниже по течению, получила индекс Оглахты Берег V. В 2022 г. низкий уровень воды в водохранилище держался не только весной, как обычно, но и летом и осенью. Это позволило провести документирование той части памятника, которая находилась над водой. Всего скопировано методом фотофиксации 23 поверхности (около 80 фигур). Полученные материалы позволяют сделать предварительное заключение, что петроглифы этого местонахождения относятся к тагарской культуре и хунно-сяньбийскому времени.

Наскальное искусство, затопленные петроглифы, оглахты, минусинская котловина, ранний железный век

Короткий адрес: https://sciup.org/145146364

IDR: 145146364 | УДК: 902/904 | DOI: 10.17746/2658-6193.2022.28.0613-0620

Текст научной статьи Апкашевская писаница в комплексе памятников наскального искусства в горах Оглахты (полевые исследования в 2022 году)

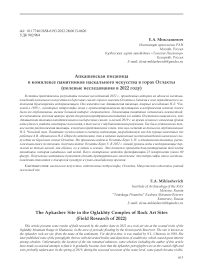

В 2022 г. продолжалось обследование территории горного массива Оглахты в Боградском р-не Республики Хакасия с целью поиска и документирования памятников наскального искусства. Особое внимание уделялось фиксации наскальных изображений на затапливаемых Красноярским водохранилищем береговых скалах в южной части массива. В связи с тем, что в этом году уровень воды в водохранилище был довольно низким не только в короткий весенний период (как это обычно бывает), но и на протяжении всего лета и осени, удалось обнаружить и документировать значительное количество петроглифов, уцелевших в условиях многолетнего пребывания в воде и разрушительного воздействия сезонных колебаний ее уровня. Плоскости с затапливаемыми петроглифами, ставшие доступными для изучения, были зафиксированы на разных местонахождениях береговой линии, как хорошо известных (Оглахты I по индексации Я.А. Шера [1980, с. 154–158; Sher et al., 1994]; по новой индексации это Оглахты Берег II, III, IV), так и недавно выявленных (Оглахты Берег I [Miklashevich, 2022]). Настоящей удачей стала представившаяся нам возможность документирования петроглифов так называемой Апкашевской писаницы, которая, как выяснилось, тоже входит в систему местонахождений на береговых скалах Оглахты, благодаря чему получила индекс Оглахты Берег V (рис. 1); она практически всегда находится глубоко под водой, но, несмотря на это, частично сохранилась.

Писаница в окрестностях улуса Апкашев (он находился на левом берегу Енисея, затоплен при наполнении Красноярского водохранилища) была осмотрена и скопирована Н.Л. Членовой в 1958 г., о чем стало известно позже, когда она опубликовала три сцены с фигурами лошадей с орнаментированными туловищами [Членова, 1981, рис. 6] и сцену с изображениями антропоморфных фигур и трех котлов на поддонах и с грибовидными выступами на ручках [Членова, 1992, табл. 88, 3 ]. В публикациях ничего не сообщалось о самой писанице как памятнике и не приводились никакие сведения о месте ее нахождения, кроме того, что упоминался улус Апкашев. Из контекста упоминаний в статье следовало, что Н.Л. Членова разделя-614

ет «оглахтинские и апкашевские изображения лошадей» по локализации, но рассматривает их как единые по стилю и иконографии, относя «к концу VI–V в. до н.э.» [Членова, 1981, с. 87]. Апкашев-ские лошади, изображенные с орнаментированными зигзагами туловищами, со знаками в виде колеса на крупах, в характерных позах «внезапной остановки» и с другими признаками скифо-сибирского стиля, несомненно вписывались и дополняли хорошо известную серию изображений «отмеченных» коней, встречавшихся на многих местонахождениях наскального искусства в горах Оглахты [Шер, 1980, рис. 87, 88, 91, 120; Советова, 2005, с. 36–44, рис. 12–15, табл. 8, 9; Miklashevich, 2020, fig. 3–5, p. 304–308], и конечно сразу же после опубликования привлекли внимание исследователей, занимавшихся этой тематикой [Советова, 1987; и др.]. Не меньший интерес вызвали и изображения котлов, хорошо известные по Боярским писаницам и значительно реже встречавшиеся на других памятниках [Дэвлет, 1976, табл. XI, XII, XIV]. С тех пор многие исследователи, включая автора, предпринимали попытки найти Апкашевскую писаницу в горах Оглахты, предполагая, что Н.Л. Членова опубликовала лишь небольшую часть изображений.

Весной 2019 г. мы с Л.Л. Бове, осматривая с лодки участок за участком береговые скалы Оглахты, обнажившиеся при низком уровне воды в водохранилище, заметили петроглифы в 2,3 км выше по течению от бывшего улуса Апкашев и в 1,5 км ниже основной концентрации знаменитого местонахождения Оглахты I [Sher et al., 1994]. Среди них мы сразу увидели все четыре опубликованные Н.Л. Членовой сцены с фигурами орнаментированных лошадей и котлами, что не оставляло сомнений, что перед нами Апкашевская писаница, которую мы безуспешно искали до этого несколько лет и на береговых скалах, и во внутренних логах Оглахты в разных направлениях от улуса Апкашев. Сразу же стало понятно, что кроме известных, здесь еще много других интересных изображений, в том числе отличающихся по стилю и сюжетам, а скопированные Н.Л. Членовой фигуры являются частями многофигурных композиций. К сожалению, в тот год подъем воды произошел настолько стремительно, что до-

Рис. 1. Апкашевская писаница в системе местонахождений наскальных рисунков на береговых скалах горного массива Оглахты (вид с юго-востока).

1 – расположение местонахождений Оглахты Берег I–V, где ОБ V – Апкашевская писаница (отмечено красной точкой); 2 – общий вид одного из участков Апкашевской писаницы (вид с востока, май 2022 г.); белыми точками отмечено расположение поверхностей с изображениями на трех высотных уровнях (нижний уровень просматривается сквозь воду), стрелка показывает обычный уровень воды при наполнении водохранилища.

кументированием найденных петроглифов полноценно заняться не получилось, отмытые от илистого налета поверхности буквально на глазах опять скрывались под прибывающей водой.

В полевой сезон 2022 г. уровень воды в верхней части Красноярского водохранилища оставался почти стабильно низким очень продолжительное время, что позволило провести более тщательный поиск петроглифов на этом местонахождении, расчистить выявленные поверхности от налета, ила и осыпей, снять фотопанораму всего участка и отметить взаиморасположение плоскостей, сделать необходимые замеры и о суще ствить детальную фотофиксацию. В результате выявлено в целом более 30-ти поверхностей с изображениями, концен- трирующихся на протяжении 30–40 м на трех высотных уровнях в пределах ок. 3 м. Поверхности нижнего уровня пока остаются не документированными, так как они были частично скрыты водой или просматривались сквозь нее. Пригодный для выявления всех деталей изображений и создания цифровых масштабированных прорисовок фотоматериал удалось получить для 23-х поверхностей второго и третьего уровней. Высота обнажившихся в 2022 г. затапливаемых скал составляла ок. 8 м. Насколько глубоко под водой находятся плоскости с изображениями и естественный уровень береговой линии, нам неизвестно, но сравнивая фотографии Я.А. Шера, сделанные на местонахождении Оглахты I перед затоплением с расположением открывшихся

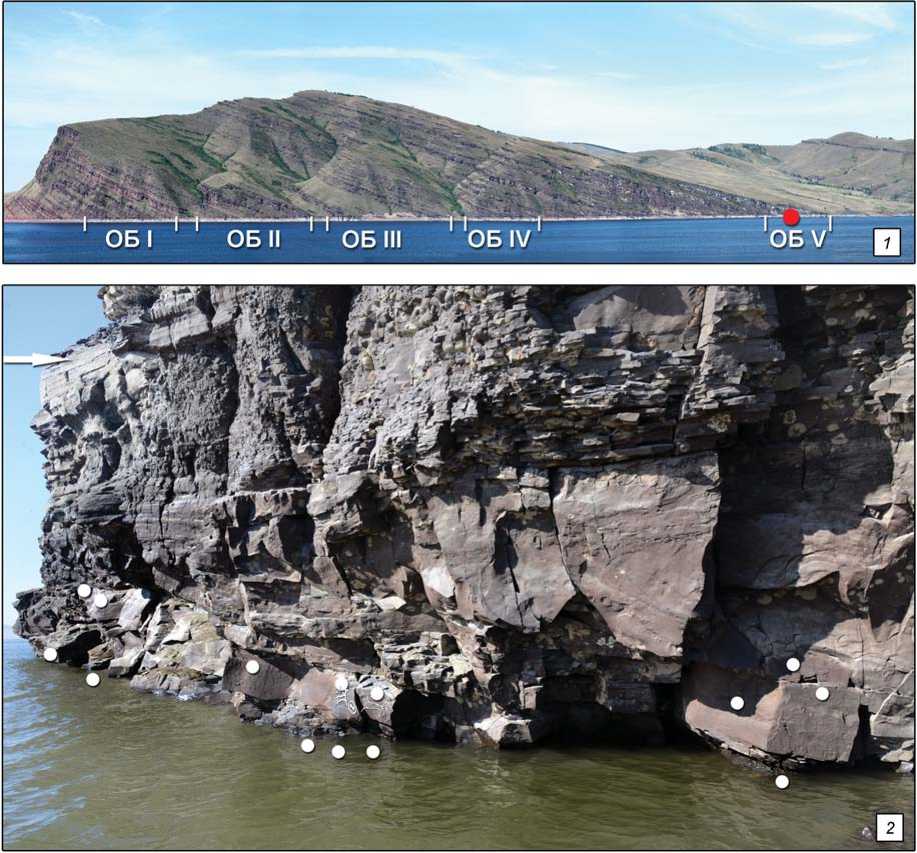

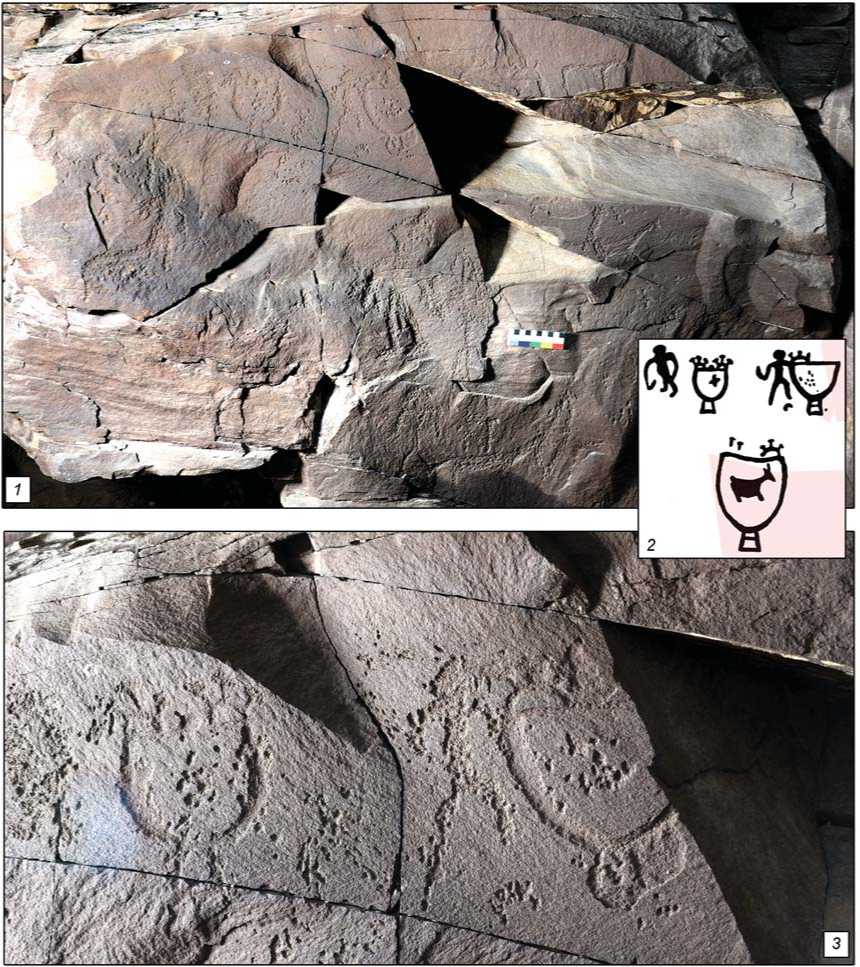

Рис. 2. Апкашевская писаница. Композиция с орнаментированными конями, птицами и антропоморфными фигурами.

1 – прорисовка Н.Л. Членовой [Членова, 1981]; 2 – фото 2022 г.

Рис. 3. Апкашевская писаница. Фрагмент многофигурной многослойной композиции, нижняя часть находится под водой.

1 – прорисовка Н.Л. Членовой [Членова, 1981]; 2 – фото 2022 г.

там сейчас плоскостей, можно предполагать, что затоплено ок. 5 м. Таким образом, вполне возможно, что в воде могут находиться и другие ярусы скальных выходов с петроглифами. Поскольку Оглахты находятся почти в самой верхней части водохранилища, существует вероятность понижения здесь уровня воды до естественного, и соответственно, появляется надежда на дальнейшее пополнение фонда источников по данному местонахождению.

По результатам работ 2022 г. методом фотофиксации задокументированы 23 поверхности, содержащие ок. 80-ти фигур. Большинство поверхностей небольшие по размеру (многие из них – сохранив- шиеся фрагменты скальных блоков большего размера) и содержат 1–3 изображения, зачастую тоже фрагментарных из-за утраты скальной корки и массива камня. Однако есть и плоскости с большим количеством фигур, с перекрываниями, разновременными дополнениями, сюжетными композициями. Все четыре сцены, опубликованные Н.Л. Членовой, сохранились полностью или частично (две из них с утратами больших и значимых фрагментов), и все, как оказалось, являются результатом выборочного копирования (или выборочной публикации), хотя на самом деле включены в многослойные композиции с бóльшим количеством фигур (рис. 2–5).

О 10 см

0 10 см

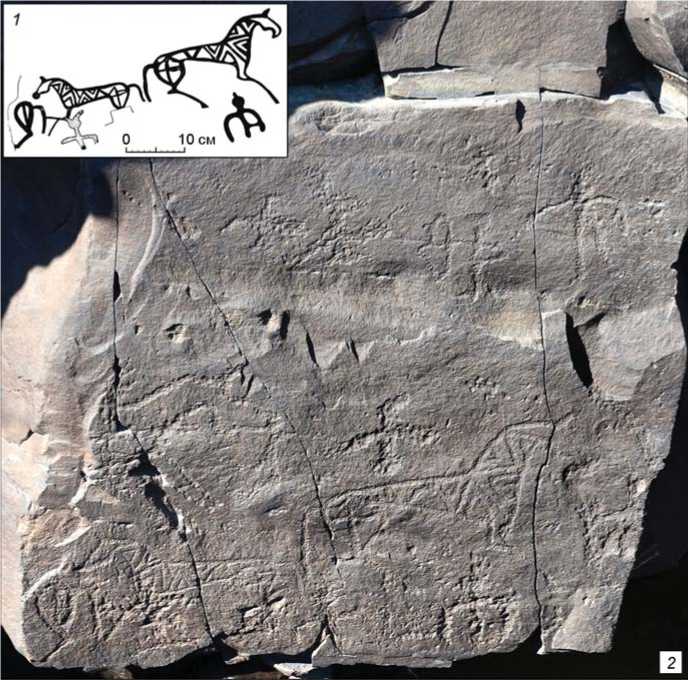

Рис. 4. Апкашевская писаница. Фриз с изображениями орнаментированных коней.

1 – прорисовка Н.Л. Членовой [Членова, 1981], заливкой показана утраченная часть; 2, 3 – прорисовка и фото 2022 г., сохранившийся фрагмент фриза и грань слева.

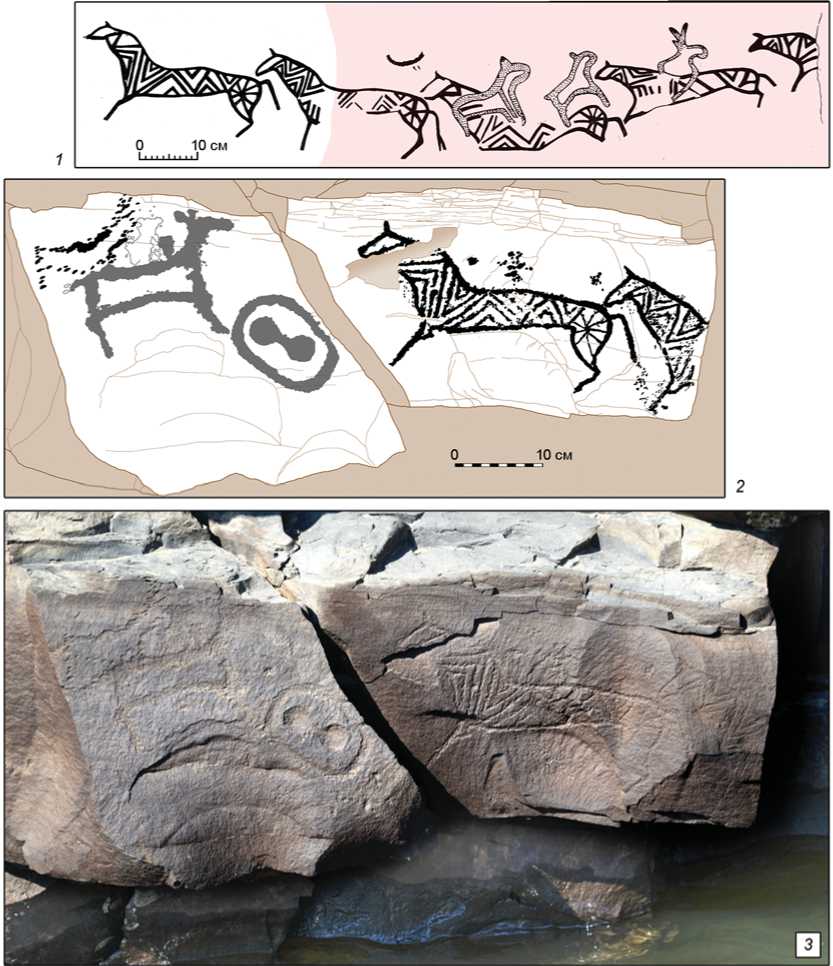

Рис. 5. Апкашевская писаница. Композиция с изображениями котлов.

1 – общий вид поверхности, фото 2022 г.; 2 – прорисовка Н.Л. Членовой [Членова, 1981], заливкой показаны утраченные части; 3 – фрагмент с изображениями двух котлов и антропоморфных фигур, фото 2022 г.

Сцена, на которой по публикации Н.Л. Членовой [1981, рис. 6, 1 ] изображены две разнонаправленные полные контурные фигуры коней, орнаментированных зигзагами и треугольниками, с прямым крестом на округлом бедре, с ногами в «позе внезапной остановки», фрагмент еще одного такого же коня и неполные антропоморфные фигуры (рис. 2, 1 ), оказалась лишь частью композиции, в которой прослеживаются еще одна фрагментарная контурная фигура «скифского» коня, а также отличающиеся по выбивке, очевидно более поздние, силуэтные изображения птиц и антропоморфных фигур, одна из которых – с луком (рис. 2, 2 ).

Одиночная фигура коня с зигзагами и треугольниками на туловище и знаком в виде колеса со спицами на бедре [Членова, 1981, рис. 6, 2] (рис. 3, 1), также оказалась частью большой многофигурной многослойной композиции. Это самая крупная из обнаруженных поверхностей с петроглифами, при том что нижняя ее часть была скрыта под водой (рис. 3, 2). На поверхности выбито ок. 15 фигур коней, оленей, хищников и неопределенных животных, а также всадников. Все они отличаются по манере передачи образа и характеру выбивки от «скифского» коня и различаются между собой. На коне выбит всадник, но не совсем понятно, дополнение ли это или часть первоначального образа.

От длинного фриза с пятью фигурами орнаментированных коней [Членова, 1981, рис. 6, 3 ] (рис. 4, 1 ) сохранился лишь фрагмент левой части с одной полной и одной неполной фигурами (рис. 4, 1 , 2 ). Очевидно, что откололся и упал в воду целый блок камня. Зато слева еще сохраняется другой откалывающийся по диагональной трещине блок, на котором изображена контурная фигура животного, аналогичная тем утраченным, которые перекрывают «скифских» коней на прорисовке Н.Л. Членовой. Животных, выполненных в этом стиле, вообще довольно много на других поверхностях Апкашев-ской писаницы, а также на других местонахождениях в горах Оглахты. Вероятно, к этому пласту относится и необычное изображение в виде контурного овала, внутри которого глубокими ямками выбиты и вышлифованы «глаза», соединенные перемычкой.

Изображения котлов на поддонах, с грибовидными выступами на ручках, и антропоморфные фигуры рядом с ними [Членова, 1992, табл. 88, 3 ] (рис. 5, 2 ) также оказались лишь частью большой композиции (рис. 5, 1, 3 ), в которую входят другие антропоморфные и зооморфные фигуры. Котлы расположены не так, как в опубликованной прорисовке, а все три в одну линию. К сожалению, утрачен фрагмент камня, на котором располагалась бóльшая часть третьего котла, внутри которого было выбито изображение животного, и уже невозможно установить по характеру выбивки, было ли оно дополнением или частью оригинального сюжета. Изображения этой композиции, даже если они сами по себе разновременные, приводят к мысли, что апкашевские котлы не соотносятся со «скифскими» конями других сцен (как предполагала Н.Л. Членова), а относятся к более поздней эпохе, так же, как и на тех писаницах (Боярские, Кызыл-Хая), где есть изображения котлов. Кстати, и некоторые изображения животных Апкашевской писаницы находят аналогии на упомянутых памятниках.

На остальных поверхностях выявлены изображения оленей, лошадей, неопределенных животных, антропоморфных фигур, лучников, всадников, трехточечные личины, кольцо, тамга. Бóльшая часть петроглифов памятника выполнена в том стиле, который предположительно можно отнести к пласту изображений хунно-сяньбийского времени по аналогии с изображениями других памятников, где они имеют привязки к датирующим деталям. На Апкашевской писанице это подтверждается тем, что изображения этого стиля перекрывали фигуры орнаментированных коней скифского времени, как это было зафиксировано в прорисовках Н.Л. Членовой. Изображения котлов, скорее всего, тоже входят в этот более поздний пласт. В целом это интереснейшее местонахождение, исследование которого планируется продолжать, логично вписывается в систему местонахождений наскального искусства на береговых скалах комплекса Оглахты, документировавшихся А.В. Адриановым, Я.А. Шером и другими исследователями до затопления.

Исследование выполнено при поддержке РНФ, проект № 21-78-10121. Автор выражает благодарность Л.Л. Бове за помощь в поиске и документировании памятника.

Список литературы Апкашевская писаница в комплексе памятников наскального искусства в горах Оглахты (полевые исследования в 2022 году)

- Дэвлет М. А. Большая Боярская писаница. - М.: Наука, 1976. - 36 с.

- Советова О.С. О своеобразных изображениях коней со скал Оглахты // Скифо-сибирский мир. Искусство и идеология. - Новосибирск: Наука. 1987. - С. 139-143.

- Советова О.С. Петроглифы тагарской эпохи на Енисее (сюжеты и образы). - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2005. - 140 с.

- Членова Н.Л. Тагарские лошади (о связях племен Южной Сибири и Средней Азии в скифскую эпоху) // Кавказ и Средняя Азия в древности и средневековье (история и культура). - М.: Наука, 1981. - С. 80-94.

- Членова Н.Л. Тагарская культура // Степная полоса Азиатской части СССР в скифо-сарматское время - М.: Наука, 1992. - С. 206-223. - (Сер. "Археология СССР". Т. 10).

- Шер Я.А. Петроглифы Средней и Центральной Азии. - М.: Наука, 1980. - 328 с.

- Miklashevich E.A. Petroglyphs of the Scythian Period in the Oglakhty Mountains (Republic of Khakassia, Russia): new materials and problems of attribution // Masters of the steppe: the impact of the Scythians and later nomad societies of Eurasia. Proceedings of a conference held at the British Museum, 27-29 October 2017 / Editors: St J. Simpson, S. Pankova. - Oxford: Archaeopress, 2020. -P. 302-319.

- Miklashevich E.A. New rock art site at the coastal rocks in the Oglakhty mountains (Khakassia) // Theory and Practice of Archaeological Research. - 2022. - № 36 (3). -P. 39-53. -.

- Sher J.A., Blednova N., Legchilo N., Smirnov D. Oglakhty I-III (Russie, Khakassie). Repertoire des petroglyphes d'Asie Centrale. Fascicule No. 1: Siberie du Sud 1. - Paris: Diffusion de Boccard, 1994. - 156 p.