Арал-Толгой: новый памятник наскального искусства Монголии

Автор: Кубарев В.Д.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Дискуссия

Статья в выпуске: 1 (29), 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14522567

IDR: 14522567 | УДК: 903.27

Текст статьи Арал-Толгой: новый памятник наскального искусства Монголии

Изучение наскальных изображений Монголии продолжается уже не одно столетие, но страна так богата петроглифами, что даже в ближайшем будущем вряд ли можно назвать точное число памятников, расположенных на ее территории. Видный исследователь Центральной Азии академик А.П. Окладников в своем последнем обобщающем труде “Петроглифы Монголии” [1981] опубликовал наскальные рисунки из 46 пунктов, находящихся в 11 аймаках Монгольской Народной Республики (МНР). Они открыты и исследованы им и его сотрудниками в ходе экспедиционных полевых работ начиная с 1949 г. Но материалы многих других местонахождений, подготовленные к печати [Там же, с. 3], так и остались неизданными.

В экспедициях, возглавляемых А.П. Окладниковым, постоянно работали молодые монгольские археологи, ставшие впоследствии крупными учеными. К их числу относится профессор Дадмий Цэвэ-эндорж, специалист в области петроглифоведения Центральной Азии. В его научном издании “История изучения древнего искусства Монголии” [1999] приводятся сведения о наскальных рисунках уже из 60 пунктов, в т.ч. открытых и исследованных самим автором. В последние годы наши монгольские коллеги самостоятельно исследовали ряд местонахождений новых петроглифов [Цэвээндорж, Батчулуун, Батболд, 2004; Цэвээндорж, Батболд, 2005]. Но особенно интересны наскальные рисунки, найденные в 570 км к югу от Улан-Батора, в Южногобийском аймаке Ханбогд сомона, на горе Жавхалант [Цэвээн-дорж и др., 2004]. Своим содержанием (разнообразные знаки, схематичные фигурки людей, животных)

и лаконичностью сюжетов они очень напоминают петроглифы Внутренней Монголии, опубликованные китайским ученым Гай Шаньлинем [1986, 1989].

Однако, несмотря на интенсивные исследования, общее число памятников наскального искусства на территории МНР пока не подсчитано. Нет и археологической карты страны. Положительным опытом в этом отношении являются работы по картографированию различных археологических объектов, которые проводились в течение 11 полевых сезонов (1993–2001, 2003, 2004 гг.) небольшой экспедицией, организованной под эгидой российско-монгольско-американского проекта “Алтай”. Главной их целью было обследование и определение координат древних памятников Баян-Улэгейского, Увсу-Нурского и Кобдоского аймаков. В результате проведенных работ открыто несколько неизвестных ранее местонахождений петроглифов в пунктах Цагаан-Нуур, Хар-Ямаа, Цагаан-Салаа, Бага-Ойгур, Арал-Толгой, Хар-Салаа, Шивээт-Хаир-хан, Цагаан-Гол, Бумбугур-Хад, Хатуугийн-Гол и др. Новые памятники не только по числу изображений, но и по их качеству, разнообразию сюжетов являются крупнейшими и выдающимися среди известных местонахождений наскального искусства МНР. Своеобразным итогом наших исследований в Монголии можно назвать три монографии. Одна из них (двухтомная) уже издана во Франции [Jacobson, Kubarev, Tseveendorj, 2001], рукопись второй сдана в печать и будет опубликована также в Париже, в известной серии “Корпус петроглифов Центральной Азии”. Третья книга издана в России [Кубарев В.Д., Цэвээндорж, Якобсон, 2005]. Кроме того, сотрудниками международной экспедиции опубликовано более 100 научных статей и сообщений о петроглифах и других древних

памятниках в археологических журналах США, Франции, Германии, Японии и Южной Кореи.

Петроглифы Центральной Азии создавались в течение многих тысячелетий, и первостепенными задачами исследователей являются их интерпретация, классификация и датирование. До настоящего времени одной из актуальнейших проблем остается определение хотя бы относительной даты многих памятников наскального искусства. Масса сходных сюжетов и персонажей азиатских петроглифов, выполненных в единообразном стиле и одинаковой технике, значительно затрудняет их анализ в культурно-историческом плане. Дискуссия по проблемам первобытного искусства, развернувшаяся на страницах журнала в последние годы, позволяет представить, как сложны и многообразны эти задачи [Беднарик, 2004; Вишняц-кий, 2005; Молодин, 2004; Советова, 2005; Франкфор, Якобсон, 2004; Шер, 2004; Швец, 2005; и др.]. Их решению в определенной мере способствуют и публикации в журнале новых изобразительных материалов из Центральной Азии [Кубарев В.Д., Цэвээндорж, 2000; Кубарев В.Д., 2001в; 2004а; Франкфор, 2002; Черемисин, 2003, 2004; Якобсон, 2002]. Но, как справедливо заметил А.П. Окладников, “чем больше обнаруживается новых местонахождений наскальных рисунков, тем больше поднимается проблем” [1981, с. 80].

История открытия и изучения

Первые устные сведения о неизвестном ранее местонахождении древних рисунков мы получили в 1996 г. от монгольского офицера пограничной службы. И уже в

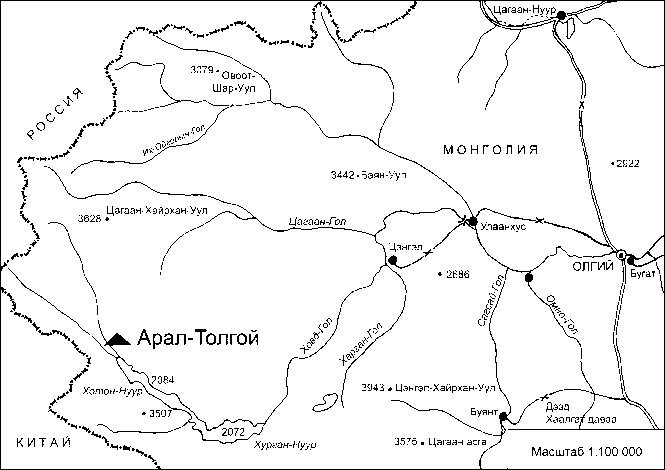

1998 г. при проведении разведочных работ на западном побережье оз. Хотон-Нуур в местности Арал-Толгой был открыт и обследован новый памятник наскального искусства Монгольского Алтая (рис. 1). Он находится в зоне биосферного заповедника МНР и отличается от других петроглифических памятников Монголии компактным расположением рисунков на скальной гряде, ориентированной длинной осью по линии восток – запад (рис. 2), на высоте 2 234 м над ур. м. (координаты: 48° 44’ 07,9” с.ш., 88° 08’ 45,3” в.д.).

В августе 1999 г. на этом памятнике были продолжены работы по сплошному копированию петроглифов (насчитывается всего ок. 300 отдельных рисунков). Сообщения о проведении первых исследований были опубликованы в России и Франции [Кубарев В.Д., Цэвээндорж, Якобсон, 1999; Jacobson, Kubarev, Tseveendorj, 1999]. В статье о последних открытиях на Монгольском Алтае обозначены проблемы датирования петроглифов Арал-Толгоя и приведены основные сведения о памятнике [Кубарев В.Д., Цэвээндорж, 2000, с. 48–50].

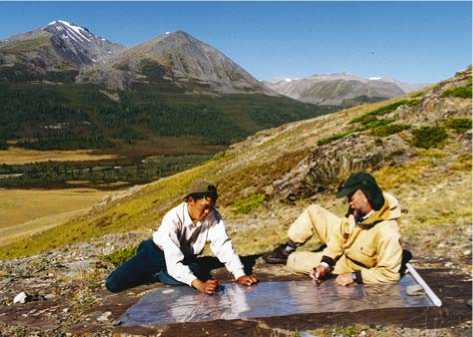

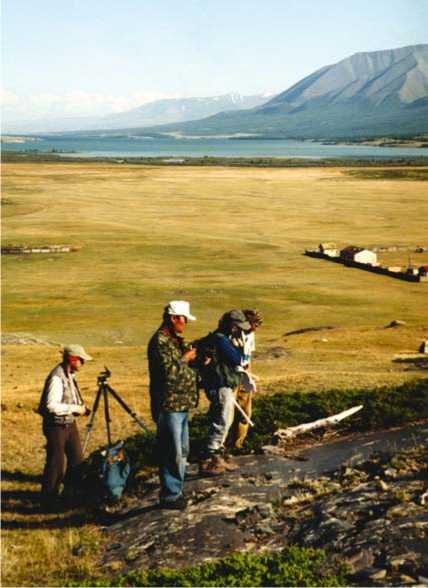

В полевом сезоне 2001 г. были проверены и скорректированы планы расположения петроглифов, скопированы на полиэтиленовую пленку (рис. 3) и миколентную бумагу (рис. 4) ранее пропущенные рисунки, уточнены и исправлены копии палимпсестных композиций, снятых в 1999 г. [Кубарев В.Д., Цэвээндорж, Якобсон, 2001]. Рисунки Арал-Толгоя отнесены к древнейшим петроглифам Западной Монголии (неолит – ранняя бронза) [Кубарев В.Д., 2001а, с. 64]. В связи с открытием на этом памятнике небольшой группы оригинальных изображений птиц была опубликована статья, в которой рассматривался образ птицы в наскальном искусстве

Рис. 1. Карта Баян-Улэгэйского аймака Монголии.

Рис. 2 . Вид с юга на горную гряду Арал-Толгой. Стрелкой показано основное скопление наскальных изображений.

Рис. 3. Процесс копирования петроглифов на полиэтиленовую пленку.

Рис. 4. Процесс копирования петроглифов на миколентную бумагу.

Монгольского Алтая [Кубарев В.Д., 2002]. Отдельные сюжеты из Арал-Толгоя использовались в качестве параллелей при анализе саяно-алтайских образов оленя и кабана [Кубарев В.Д., 2003а, б]. Ряд композиций памятника был опубликован еще в одной, недавно вышедшей работе [Кубарев В.Д., 2004б].

Таким образом, местонахождение петроглифов Арал-Толгой даже по предварительным сообщениям и отдельным статьям уже известен многим исследователям. И наконец, в Улан-Баторе была осуществлена полная публикация этого, несомненно, опорного, своего рода эталонного памятника наскального искусства Центральной Азии [Цэвээндорж, Кубарев, Якобсон, 2005]. К сожалению, в России, и тем более в других странах, она практически неизвестна специалистам, занимающимся изучением первобытного искусства. Поэтому главной целью данной статьи являются публикация результатов стилистического анализа и определение возможной семантики наиболее популярных анималистических образов Арал-Тол-

Рис. 5. Вид с запада на плоскости под № 34 и 35. Дискуссия у петроглифов.

гоя. Рассматриваются также некоторые дискуссионные вопросы датирования петроглифов Монголии, для чего привлекаются новейшие петроглифические материалы Российского Алтая.

Сюжеты, персонажи и их интерпретация

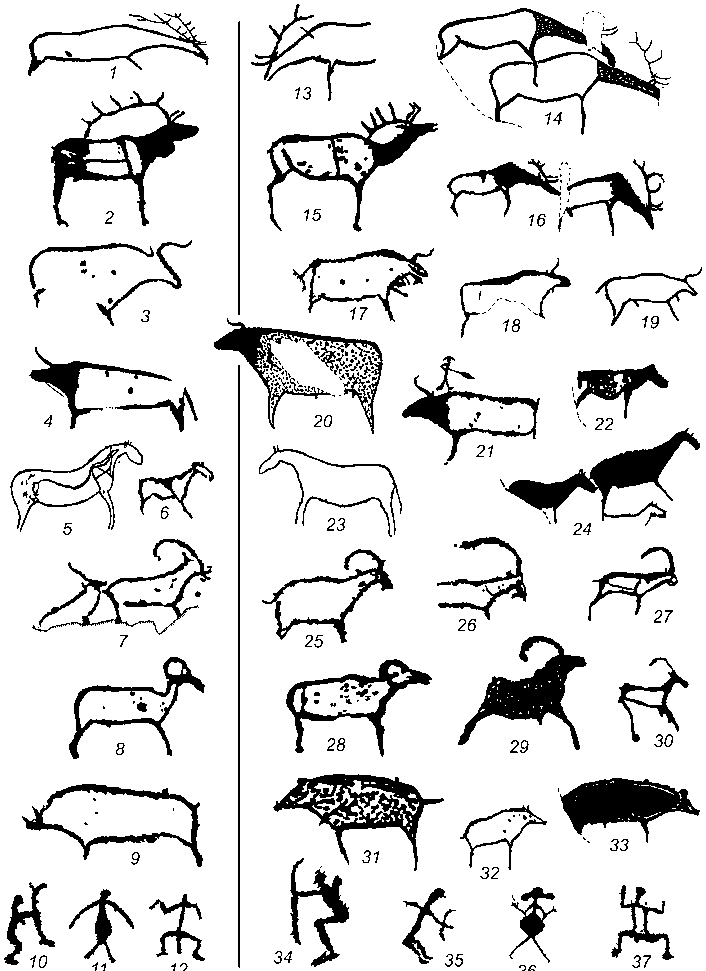

Выбитые на камнях изображения различных животных находятся в основном на горизонтальных плоскостях (рис. 5). Они выполнены в архаичной контурной технике, сильно выветрены и покрыты темно-серой, почти черной патиной. Преобладают крупные одиночные изображения промысловых животных – оленей, быков, лошадей, козлов, баранов, кабанов. Встречаются также сцены охоты на них. Кратко рассмотрим (в порядке количественного убывания) самые главные образы и их место в сюжетных композициях исследованного памятника.

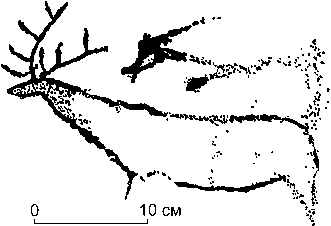

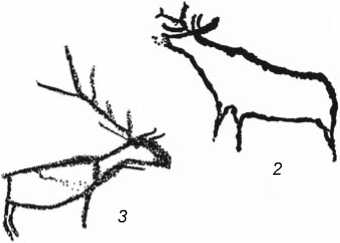

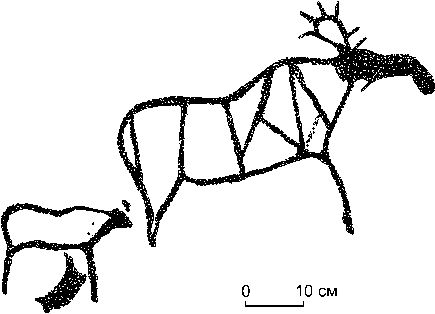

Олени (рис. 6, 1, 2 ). Общее число изображений ок. 80, т.е. почти 1/3 рисунков Арал-Толгоя. На этом памятнике олень, несомненно, главный персонаж.

Рис. 6. Наскальные изображения Монгольского и Российского Алтая.

1 – 12 – Арал-Толгой; 13 – 18, 20, 22, 24 – 28, 31 – 34, 37 – Калбак-Таш; 19 – Джазатер; 21, 35 – Цагаан-Салаа;

23 – Калгуты; 29, 30 – Каракол; 36 – Бага-Ойгур.

Рис. 7. Марал ( Cervus elaphus sibiricus ) и хищник. Арал-Толгой.

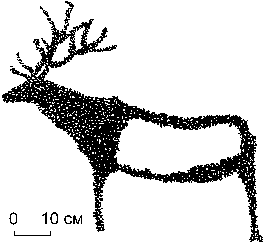

Рис. 8. Северный олень ( Rangifer tarandus ). Арал-Толгой.

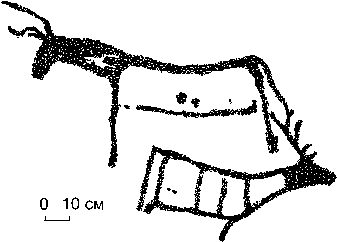

Рис. 9. Бык и олень (геометрический стиль). Арал-Толгой.

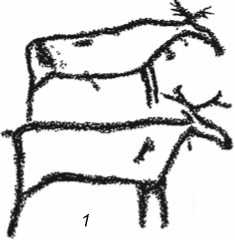

Рис. 10. Маралы, бык, лошадь, козел и охотник, вооруженный луком. Арал-Толгой.

По массивным рогам в рисунке нетрудно узнать марала ( Cervus elaphus sibiricus ) (рис. 7) – обитателя не только лесов, но и открытых пространств. В летний период, спасаясь от гнуса, эти животные заходят и в высокогорную зону. В Монголии и на Алтае марала обычно называют бугу (букв. самец, бык).

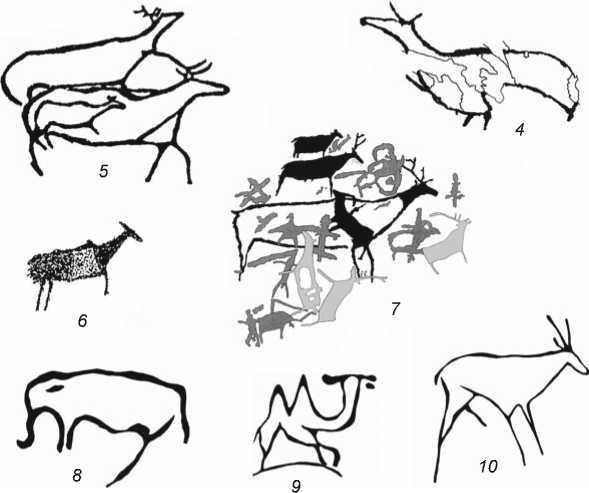

В петроглифах Арал-Толгоя присутствуют также редкие изображения северного оленя ( Rangifer tarandus ), легко узнаваемые по характеру ветвления рогов (рис. 8). Здесь они так же малочисленны, как и в комплексе Цагаан-Салаа/Бага-Ойгур (Монгольский Алтай) и на оленном “иконостасе” в Туру-Алты (Российский Алтай).

Изображения оленей в основном контурные, иногда с силуэтным выделением шеи и головы. Очень часто контурную фигуру пересекает полоса, как бы отделяющая туловище от головы. Она, возможно, не имеет семантической нагрузки, а только намечает границу силуэтной выбивки шеи и головы животного, которая по каким-то причинам не была завершена. Ряд изображений маралов имеет на туловище верти- кальные полосы, в двух случаях к ним примыкают или пересекают их горизонтальные. Несколько фигур оленей выбито в силуэтной технике, т.е. сплошной выбивкой. Наряду с реалистическими встречаются изображения маралов и маралух, выполненные в геометрическом стиле (рис. 9). Таких фигур немного и, возможно, они выбиты в более позднее время – в эпоху развитой или поздней бронзы.

В Арал-Толгое маралы и маралухи представлены не только одиночными фигурами, но и в сочетании с изображениями быков, лошадей, козлов, кабанов и различных хищников (см. рис. 7, 9, 10). Часто встречаются рисунки с разнополыми парами оленей, нередко они запечатлены в момент совокупления. Что, очевидно, свидетельствует о существовании охотничьего культа плодородия, в основе которого лежат архаичные представления о воспроизводстве и реинкарнации убитых диких животных.

Прямые параллели могут быть проведены между изображениями оленей в Арал-Толгое и Калбак-Таше (Российский Алтай), что достаточно убедительно, на

Рис. 11. Изображения маралов и других животных, показанных с тремя ногами.

1 – 3 – Арал-Толгой; 4 – грот Куйлю (Кучерла-1); 5 – грот Куюс; 6 – Джазатер;

7 – Музды-Булак; 8 – 10 – пещера Хойт-Цэнкер-Агуй.

изображений ветвистых рогов оленей” [Филипов, 1995, с. 129], что подчеркивает их семантическое сходство с монгольскими, байкальскими и большека-динскими писаницами. А.Г. Филипов датирует росписи пещеры бронзовым – началом железного века [Там же].

На петроглифах Арал-Толгоя маралы запечатлены в статичном состоянии, преимущественно в профиль; как правило, показаны две ноги, в очень редких случаях – четыре. Исключительно любопытная особенность изображений оленей и лосей на этом памятнике – наличие трех ног (рис. 11, 1–3). Эта характерная деталь не имела бы такого принципиального значения, если бы многократно не повторялась на рисунках в комплексе Цагаан-Салаа/Бага-Ойгур, у гротов Куйлю, Куюс (рис. 11, 5, 6) и на огромном валуне в акватории оз. Музды-Булак (рис. 11, 7). Авторы публикации последнего памятника датируют изображения маралов эпохой палеометалла, а перекрывающие их рисунки – “в пределах бронзового века” [Молодин, Черемисин, 2002, с. 62]. Но и в “палеолитическиx” росписях пещеры Хойт-Цэнкер-Агуй в Монголии некоторые животные (“слон”, верблюд и антилопа) также показаны с тремя ногами (рис. 11, 8–10) [Окладников, 1972, рис. 18, 20, 22]. Как объяснить такое, явно не случайное сходство? И как подобная художественная традиция могла просуществовать в Монголии и на Алтае десятки тысяч лет (некоторые наш взгляд, продемонстрировано в корреляционной таблице (ср. рис. 6, 1, 2 и рис. 6, 13–16). На обоих памятниках олень главенствует среди других зооморфных персонажей (в Калбак-Таше более 400 различных по стилю изображений оленей). То же можно сказать и о комплексе Цагаан-Салаа/Бага-Ойгур [Кубарев В.Д., 2001а, с. 66, 81].

В Арал-Толгое встречаются также изображения только рогов оленей или голов с рогами. Подобный изобразительный прием характерен и для петроглифов Калбак-Таша [Kubarev V.D., Jacobson, 1996, fig. 236, 282, 378, 413, 599 и д.р.]. Вероятно, он широко применялся в наскальном искусстве Северной Азии. Так, в известной пещере Хойт-Цэнкер-Агуй (Монгольский Алтай) рога оленей и других животных представляют отдельный сюжет в контексте основных росписей [Окладников, 1972, табл. 1, 2; 13]. В Иркутской пещере также “присутствует фрагмент такие рисунки датируются отдельными исследователями временем существования афанасьевской культуры)? Учитывая, что “трехногие” фигуры маралов и других животных, выполненные в эпоху энеолита – бронзы, известны на нескольких памятниках наскального искусства Монголии и Алтая, можно ли и далее считать росписи пещеры Хойт-Цэнкер-Агуй палеолитическими? Тем более что и в Арал-Толгое присутствуют многие анималистические образы, подобные воспроизведенным в этой пещере. Так, кроме аналогичных по стилю контурных изображений птиц, здесь найдены идентичные пещерным росписям выбитые рисунки, на которых антилопы, козлы, архары показаны с развернутыми анфас рогами, быки – с острыми рогами в виде полумесяца. В росписях Хойт-Цэнкер-Агуя есть очень необычная рогатая фигура животного с узкой мордой в виде клюва [Там же, табл. 19, 5]. Эта фигура обнаруживает сходство с

Рис. 12. Синкретичное “лосеподобное” существо. Курман-Тау (Российский Алтай).

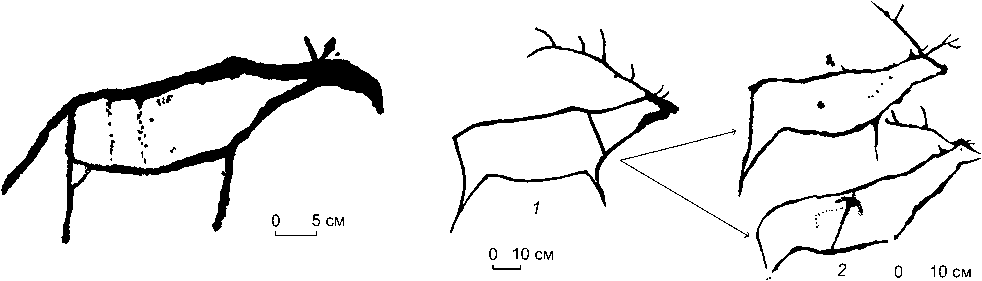

Рис. 13 . Однотипные изображения маралов из Арал-Толгоя ( 1 ) и Курман-Тау ( 2 ).

двумя рисунками Арал-Толгоя: изображениями марала с клювовидной мордой, а точнее, с коротким хоботом, свисающим вниз, и фантастического животного с головой лося, змеевидными рогами, удлиненной и плавно загнутой книзу мордой, туловищем и хвостом быка [Цэвээндорж, Кубарев, Якобсон, 2005, табл. 4, 2 ; 10, 10 ]. Аналогичный рисунок есть в петроглифах Курман-Тау (Российский Алтай). Он представляет собой контурную фигуру животного, сочетающего в себе признаки лося (удлиненная клювовидная морда) и лошади, а может быть, даже и быка (прямой длинный хвост) (рис. 12). Интерпретация подобных синкретических образов достаточно сложна, но надо полагать, что сравниваемые изображения выполнены в одну эпоху и по семантической трактовке близки друг другу. В искусстве окуневской и каракольской культур Саяно-Алтая в большом числе встречаются рисунки, запечатлевшие фантастических существ, сочетающих в себе признаки различных животных. В Арал-Толгое фантастична по облику и единственная “лосеподобная” фигура, выполненная в геометрическом стиле [Там же, табл. 16, 6 ].

Изображения маралов из Арал-Толгоя демонстрируют несомненное стилистическое сходство с фигурами оленей из древнего святилища Калбак-Таш в Российском Алтае. Они также хорошо коррелируются с рисунками многочисленных местонахождений петроглифов в высокогорной Чуйской котловине, расположенной в пограничной зоне с Монголией. Это петроглифы в долинах рек Елангаш, Кок-Озёк, Тарха-ты, в урочище Кургак и у горы Курман-Тау (рис. 13), которые находятся в одном культурно-историческом микрорайоне и датированы эпохой ранней бронзы, т.е. не ранее III–II тыс. до н.э. [Кубарев В.Д., 1997, 2004б]. Новые данные, полученные в последние годы, подтверждают наши определения. Например, наиболее древними из числа недавно найденных наскальных рисунков в Ирбисту являются две контурные фигу- ры маралух и одна – быка [Кубарев Г.В., 2003, с. 384; Jacobson, Kubarev, 2003]. В тот же год в долине р. Кок-Озёк, на ее правом берегу, на отдельном огромном валуне обнаружены контурные изображения ма-ралухи, быка и лошадей, выполненные в один прием [Кубарев Г.В., 2003, с. 385]. Подобные “реалистические” изображения животных встречаются и на других местонахождениях петроглифов Монгольского и Российского Алтая. Эти, как правило, одиночные, плохо сохранившиеся или даже эскизные фигуры, продолжают датироваться отдельными исследователями палеолитическим временем или “эпохой камня” [Молодин, Черемисин, 1999, рис. 21, 26, 28, 39; Мик-лашевич, 2000, рис. 1; Молодин и др., 2004, с. 203].

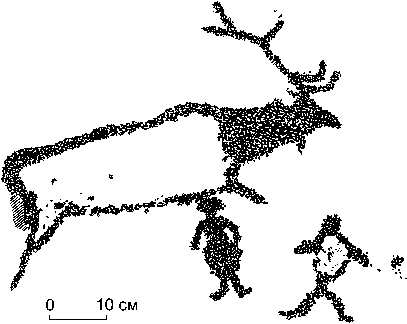

В ранних одиночных фигурах маралов Арал-Тол-гоя и алтайских памятников не “читается” какой-то мифологический подтекст, явно присутствующий в горно-алтайских изображениях оленя развитой бронзы и раннего железного века. Но вполне реально проследить преемственность древней изобразительной традиции в наскальном искусстве. Олень в петроглифах Алтая во все времена – главный объект охоты. Как в архаичных сценах охоты, так и на одиночных фигурах оленей, а также в композициях эпохи раннего железного века можно различить вонзившиеся в тело животного дротики и стрелы, хотя изображения охотников отсутствуют. В Арал-Толгое такая закономерность прослежена в шести случаях. Тем не менее в пяти сценах рядом с “реалистическими” фигурами оленей присутствует изображение человека. Эти сюжеты можно условно разделить на ритуальные и охотничьи. Так, на одном рисунке изображены олень и две достаточно примитивные и схематичные антропоморфные фигуры (рис. 14): в одной из них (силуэтной) можно различить женщину с короткими ногами и большим животом (признак беременности?); другая, выполненная в контурной технике (рис. 15), – по-видимому, мужская. Рассматриваемую сцену (как,

Рис. 14. Марал и две антропоморфные фигуры (женщина и мужчина?), изображенные на плоскости № 34.

Арал-Толгой.

кованных петроглифах Калбак-Таша и Монгольского Алтая [Kubarev V.D., Jacobson, 1996; Кубарев В.Д., 2001а]. Этому сюжету, получившему условное название “роженица и зверь”, посвящена отдельная статья [Кубарев В.Д., 2000б].

Рис. 15. Прорисовка изображений на плоскости № 34. Арал-Толгой.

Две другие повествовательные сцены из Арал-Толгоя следует отнести к охотничьим сюжетам. Одна из них по стилю, содержанию и технике исполнения (гравировка тонкими линиями, протирка) отличается от основной массы петроглифов. В ней воспроизведена коллективная охота (шесть-семь пеших лучников) на двух оленей и козлов. Возможно, это загонная охота, т.к. в левой части композиции охотники движутся вправо, гоня впереди себя животных, а навстречу им бегут два лучника, наверное находившиеся ранее в засаде. Один олень поражен стрелой в шею и финал удачной охоты уже предрешен. Ввиду схематичности изображений, необычной для этого памятника техники нанесения рисунков определить время создания сцены охоты весьма проблематично. Тем не менее древовидные рога у оленей, колчаны(?) за спиной лучников позволяют предположить, что рисунки были выполнены в эпоху поздней бронзы или даже в раннем железном веке.

Рис. 16. Сцена охоты на маралов. Петроглифы в долине р. Хар-Салаа (Монгольский Алтай).

Другая сцена охоты включает традиционные для Арал-Толгоя персонажи (два оленя, бык, лошадь, козел и небольшая собака), стилистически не отличающиеся от других (см. рис. 10). Профильная фигурка охотника, держащего в руках лук концами наружу (тетива не обозначена), расположена между двумя оленями. В груди одного из них торчит стрела с оперением, траекторию которой можно определить, если мысленно провести прямую линию к середине лука. Похожие фигурки охотников с аналогичным луком известны также в древнейших петроглифах Российского Алтая (см. рис. 6, 34 , 35 ).

Присутствие в монгольских и алтайских композициях одновременных изображений оленей, разнополых антропоморфных фигур, охотников, вооруженных луком или палицей, а также быков, лошадей и крупных собак позволяет датировать многие “реалистические” фигуры оленей ранним бронзовым веком. Особенно убедительна в этом отношении сцена охоты, открытая недавно в верховьях р. Хар-Салаа (рис. 16).

впрочем, и другие лаконичные сюжеты “олень + человек” в композициях Арал-Толгоя) можно отнести к ритуальной или даже мифологической сфере. Точно такие же по содержанию сцены, где олень находится рядом с беременной женщиной, известны в опубли-

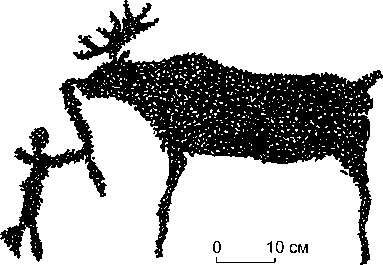

Лоси. Всего в петроглифах Арал-Толгоя известно семь фигур. В эту небольшую группу, наверное, следовало бы включить изображение еще одного животного, напоминающего мордой и рогами лося. Но короткое туловище и длинный хвост явно не лосиные, поэтому рисунок отнесен нами к числу синкретичных изображений. Фигуры лосей и лосих выбиты как в контурной, так и в силуэтной технике. Одно изображение лося, сопровождаемого теленком (?), выполнено в декоративном стиле (рис. 17). Туловище

Рис. 17. Изображение лося, выполненное в декоративном стиле. Арал-Толгой.

животного расчерчено вертикальными и диагональными линиями, образующими геометрические фигуры, голова с длиной горбатой мордой полностью забита частыми точками, рога показаны в виде овального кольца с лучевидными отро стками. Подобное декоративное оформление туловища типично и для изображений других видов животных в Арал-Толгое, а в целом и для многих анималистических рисунков Саяно-Алтая в эпоху бронзы.

В двух реалистических рисунках, запечатлевших лосей ( Alces alces ), акцент сделан на рогах животного, которые показаны анфас (см. рис. 11, 1 ). У лосей изображены две передние ноги, а задняя – одна. Обращает на себя внимание парность фигур на двух рисунках. В первом случае это рогатые самцы, расположенные один над другим, во втором – очевидно, лосихи, идущие друг за другом.

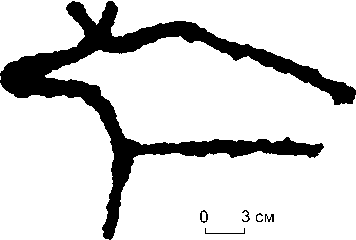

В Арал-Толгое имеются две лаконичные сцены охоты на лосей: 1) человек колет заостренным предметом в ногу животного; 2) человек держит в руке орудие, по форме напоминающее дубинку или палицу, верхний конец которой направлен к морде лося (рис. 18).

Ближайшими в территориальном отношении аналогами арал-толгойских изображений лосей и, что более важно, синхронными им являются контурные и силуэтные фигуры этих животных, известные в комплексе Цагаан-Салаа/Бага-Ойгур [Jacobson, Ku-barev, Tseveendorj, 2001, fig. 130, 177, 313, 903 и др.]. Изображения лосей в подобном стиле можно встретить в Калбак-Таше [Kubarev V.D., Jacobson, 1996, fig. 206, 219, 222, 350, 556 и др.], Кургаке [Кубарев В.Д., 2001б, табл. I, 1 ] и в Курман-Тау в Чуйской степи. В последнем пункте, расположенном у подножия горы Курман-Тау, на отдельном скальном выступе в 2003 г. обнаружена контурная фигура лося или лосихи, выполненная светло-красной краской (рис. 19). Ее длина 28 см; она ориентирована головой влево.

Рис. 18. Лось и охотник с палицей. Арал-Толгой.

Рис. 19. Изображение лосихи (?), выполненное светлокрасной краской. Курман-Тау (Российский Алтай).

Здесь же на вертикальной плоскости различимы следы краски (полосы, пятна и т.п.) от других, возможно, более крупных фигур. Очевидно, краска, в настоящий момент плохо различимая, была намного ярче. Сохранность этого рисунка объясняется тем, что на скальную плоскость не попадает солнечный свет и она в значительной мере защищена от осадков нависающим каменным козырьком. Выполненное краской изображение на местонахождении петроглифов Курман-Тау следует считать уникальным для Восточного Алтая [Кубарев Г.В., 2003, рис. 4; Kubarev G., Rozwadowski, Kubarev V., 2004, fig. 4]. На этой же плоскости имеются одинаковые по стилю фигуры “лосеподобных” животных, опубликованные ранее [Кубарев В.Д., 2000а, рис. 1, а ]. Они выбиты по контуру и значительно больше по размерам, чем выполненная краской (одну из фигур см. на рис. 12). Тем не менее можно предположить их хронологическую и культурную близость, а также то, что и выбитые фигуры были раскрашены в древности.

В Центральной Азии наиболее близким аналогом выполненных краской рисунков в Курман-Тау являются росписи в пещере Хойт-Цэнкер-Агуй, которые были отнесены А.П. Окладниковым к эпохе палеолита [1972, с. 54]. Необходимо сказать, что изображений лосей там не найдено, но в росписях одиннадцатой группы одна фигура своими пропорциями и незавершенностью [Там же, табл. 7] очень напоминает “лосиху” из Курман-Тау. Другое сходство заключается в том, что для воспроизведения различных животных на обоих памятниках использован один и тот же изобразительный прием: обведение контуров фигур краской. В контурной технике выбиты изображения лосей на плитах Каракола [Кубарев В.Д., 1988, табл. I, 1, 3] и в петроглифах Калбак-Таша [Kubarev V.D., Jacobson, 1996, fig. 222]. Предполагается, что алтайские выбитые по контуру фигуры лосей и оленей также раскрашивались охрой. Так, в Калбак-Таше у основания скалы с петроглифами при раскопках был найден чашеобразный камень со следами красной краски [Кубарев В.Д., Маточкин, 1992].

На наш взгляд, определенное сходство “лосеподобная” фигура из Курман-Тау обнаруживает с изображениями в росписях шишкинской писаницы [Окладников, 1959, рис. 12, 13] и на ярминских петроглифах [Окладников, 1980, рис. 8, 10, 11]. А.П. Окладников отметил наиболее характерную особенность таких изображений: “Это – животное с телом лося. Во всех рисунках полностью отсутствует такой характерный признак лося-самца, как мощные развилистые рога. Изображены только короткие рожки-спицы. Речь идет явно не о самце-лосе. Не исключено, что на ярминских рисунках показаны самки-лосихи” [Там же, с. 115]. Судя по проведенным параллелям, выполненный краской рисунок в Курман-Тау следует отнести к эпохе энеолита – ранней бронзы, хотя не исключена и более ранняя датировка по аналогии с более древними изображениями лосей в Караколе [Кубарев В.Д., 1988, с. 94–95].

В соседней с Алтаем Туве рисунки, выполненные краской, были известны на верхнем Енисее, у Джой-ского порога и в Сосновке Джойской. Персонажи – лось, бык, лошадь; сюжеты – лодка с людьми, а также ок. 30 окуневских масок. Изображения животных выполнены в контурной и силуэтной технике. Я.А. Шер датирует указанные памятники энеолитом [1980, с. 133]. В Туве также исследованы росписи в урочище Ямалык, находящемся в районе, близком к Котловине Больших озер Монголии. Персонажи – быки, лошади, олени, лоси и бараны. Имеются и различные знаки, в т.ч. косые кресты. Исследователи сравнивают некоторые фигуры животных с изображениями в пещере Хойт-Цэнкер-Агуй, однако датируют тувинские росписи энеолитом или ранней бронзой, вплоть до скифской эпохи [Килуновская, 1990].

Образ лося, обитателя тайги, по популярности у древнего населения алтайских гор значительно уступал образам оленя, быка и лошади, что можно объяснить малочисленностью популяции этого животного на территории Монгольского Алтая. И если в Калбак-Таше натурой мог послужить реаль- ный лось, заходивший в горы, возможно, из таежных областей Северного Алтая, то об обитании лосей в высокогорных долинах Алтая нет никаких сведений. Отдельные особи могли заходить в Чуйскую степь из Тувы (где также известны изображения сохатых [Потапов, 1957, с. 430]) по долине Чуи, в пойме которой еще в прошлом веке рос густой лиственничный лес. Другой маршрут миграции лосей и оленей в Чуйскую степь мог пролегать из таежной долины р. Башкаус (т.е. с севера на юг) и далее в Монголию и Китай через легко преодолеваемые перевалы Сайлюгемского хребта. Вполне вероятно, что какая-то небольшая популяция лосей могла обитать и в лиственничных лесах на южных берегах озер Хотон-Нуур и Хурган-Нуур. Они сохранились до наших дней, и надо думать, фауна древней поры была несравненно богаче. Поэтому становится понятным присутствие изображений лосей и сцен охоты на них в высокогорных петроглифах Арал-Толгоя.

Козлы и бараны . Изображения этих животных довольно многочисленны (более 60 рисунков). В них нетрудно узнать сибирского горного козла ( Capra sibirica ) и снежного барана ( Ovis ammon ) (см. рис. 6, 7 , 8 ), на которых охотились в течение тысячелетий. Изображения козлов в основном выполнены выбивкой по контуру и только несколько в силуэтной технике. Пять фигур имеют на туловище по одной или по две вертикальные полосы, одна – четыре. Преимущественно это одиночные изображения, изредка пары. В отдельных сценах козлы изображены рядом с оленями и быками (см. рис. 10). Во многих случаях они выглядят очень органично в контексте композиций с другими видами животных, очевидно, эти рисунки создавались единовременно. В других случаях изображение козла перекрывает фигуру быка и, наоборот, поверх двух силуэтов козлов выбит контур лошади (рис. 20). Смысл таких палимпсестных сочетаний не совсем понятен, но в том, что это сделано не случайно, а намеренно, сомнений не возникает.

В петроглифах Монгольского Алтая не так много изображений козлов, выполненных в контурной технике. В комплексе Цагаан-Салаа/Бага-Ойгур известно всего несколько фигур, аналогичных по стилю арал-толгойским [Jacobson, Kubarev, Tseveendorj, 2001, fig. 712; 1028], тогда как в Калбак-Таше и Караколе их предостаточно (см. рис. 6, 25 – 30 ). Это свидетельствует о том, что арал-толгойские изображения козлов и баранов в стилистическом плане больше тяготеют к западным традициям в передаче данных животных, нежели к восточным, собственно монгольским.

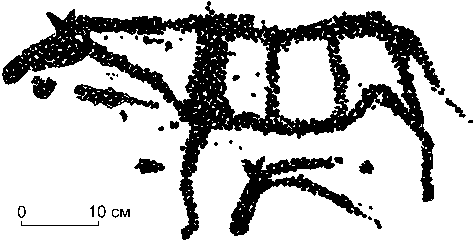

Лошади . Общее число фигур ок. 20. Уступая в количественном отношении изображениям оленей, козлов и быков, образ лошади по значимости, несомненно, стоял в одном ряду с ними. Фигуры лошадей в Арал-Толгое в основном выполнены в контурной тех-

Рис. 20. Сцена охоты (?). Палимпсест: контурное изображение лошади перекрывают фигуры козлов, выполненные в силуэтной технике. Арал-Толгой.

нике, однообразны по стилю и различаются только размерами. Тем не менее среди них можно выделить реалистические и схематические. Крупные фигуры выполнены более тщательной выбивкой и достаточно реалистичны (см. рис. 6, 5 ; 20), рисунки поменьше сильно стилизованы, и их иногда трудно отличить от изображений других парнокопытных животных. Судя по экстерьеру, в петроглифах Арал-Толгоя запечатлены дикие степные лошади. Нередко они изображены рядом с оленями, дикими быками и козлами, а в одном случае – в сцене охоты на них. Встречаются и парные фигуры лошадей (рис. 21). Возможно, в некоторых случаях изображены жеребые особи (см. рис. 20). Большие и, как нам представляется, более архаичные фигуры лошадей всегда одиночные. Среди них выделяется самая крупная, достигающая в длину 130 см (см. рис. 6, 5 ). Внутри ее контура, на груди и шее, выгравирована схематичная фигурка (жеребенка?), от головы которой через все туловище большой фигуры к крупу идет извилистая линия, заканчивающаяся глубокой лункой естественного происхождения, окруженной мелкими сколами на поверхности камня. Изображение лошади реалистично и имеет много общих стилистических черт с аналогичными рисунками из комплекса в долине Цагаан-Салаа, Калгутов и Калбак-Таша (ср. рис. 6, 5 , 6 и рис. 6, 23 , 24 ). Это, во-первых, “контурная техника”, во-вторых, полное соответствие в пропорциях фигур, в-третьих, один и тот же прием изображения линии брюха и ног животных одной непрерывной полосой. Сходство арал-толгойских и калгутинских рисунков заключается еще и в том, что отдельные фигуры не имеют хвостов. Отсутствуют они и на энеолитичес-ких изображениях диких лошадей в Калбак-Таше (см. рис. 6, 24 ). Пока непонятно, какую цель преследовал древний художник, изображая лошадей без хвостов, но выявленная закономерность имеет какую-то семантическую нагрузку. Следует также отметить,

Рис. 21. Парные изображения лошадей (нижний рисунок не завершен). Арал-Толгой.

что на фигурах лошадей в Арал-Толгое уже присутствуют дополнительные элементы и рисунки. В основном это волнистые или прямые линии, нанесенные вдоль или поперек туловища лошадей (см. рис. 6, 5 , 6 ; 20). Они также отмечены, например, на отдельных фигурах лошадей в комплексе Цагаан-Салаа/Бага-Ойгур [Ibid, fig. 314, 315].

Стилистический анализ изображений лошадей и прямые аналоги еще одного персонажа из Арал-Тол-гоя в петроглифах Российского Алтая свидетельствуют о том, что основная часть наскальных рисунков данного комплекса относится к энеолиту или даже эпохе ранней бронзы.

В этот ряд традиционных для петроглифов Монгольского Алтая анималистических образов следует включить и птиц, изображения которых обнаружены на уплощенной вершине гряды Арал-Толгой.

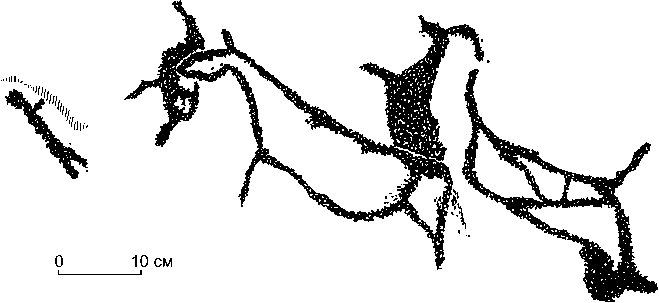

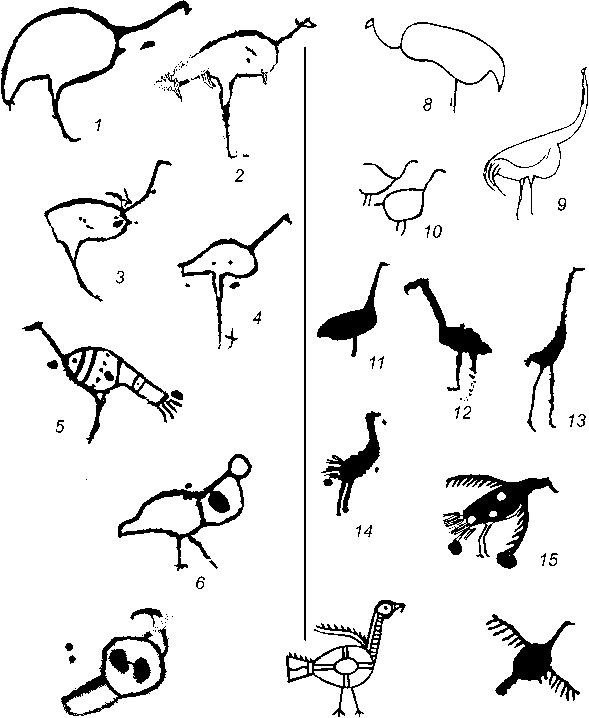

Птицы . Несколько необычные их изображения (всего семь) придают своеобразие комплексу Арал-Толгой. Рисунки выполнены в контурной технике, птицы показаны в профиль. Это обычный, хотя и редкий персонаж в петроглифах алтайских гор. Арал-толгойские изображения птиц находят стилис-

7 16 17

Рис. 22. Изображения птиц из Монголии, Российского Алтая и Нижнего Притомья.

1 – 7 – Арал-Толгой; 8 , 9 – пещера Хойт-Цэнкер-Агуй; 10 – Дэлийн уул; 11 – Омгийн Холийн оворт; 12 , 13 – Хар-Салаа; 14 – Калбак-Таш; 15 – Каракол; 16 – Самусь; 17 – Цагаан-Салаа.

тические параллели, например, в росписях пещеры Хойт-Цэнкер-Агуй. Но их связь не так очевидна, как представляется на первый взгляд. При формальном сходстве все же заметны и различия. Так, изображения птиц в Арал-Толгое выглядят менее реалистичными, чем в росписях Хойт-Цэнкер-Агуй (ср. рис. 22, 1 – 5 и 22, 8 , 9 ). К тому же одна из арал-толгойских фигур декорирована рядами полос и выбитых точек, что придает ей экзотический вид (рис. 23). Хвостовое оперение птицы передано так же, как на рисунках в Калбак-Таше и Караколе (ср. рис. 22, 5 и рис. 22, 14 , 15 ), что свидетельствует о существовании общих изобразительных традиций и художественных приемов у населения Центральной Азии в эпоху бронзы.

Другая контурная фигура птицы в Арал-Толгое также оригинальна и не имеет ничего общего с рисунками в пещере Хойт-Цэнкер-Агуй. У нее крупная округлая голова, две короткие ноги, туловище, разделенное вертикальной полосой, в грудной части изображено яйцо или сердце (см. рис. 22, 6). Подобная детализация, на наш взгляд, нехарактерна для самых древнейших изображений птиц Центральной Азии, хотя Д. Цэвэ-эндорж и Э. Якобсон считают, что на рисунках Арал-Толгоя запечатлены страусы и на этом основании датируют их эпохой палеолита – мезолита [Jacobson, Kubarev, Tseevendorj, 1999, р. 15]. Но такое определение субъективно и весьма спорно. Пока трудно сказать, какие из сравниваемых изображений птиц наиболее древние. Если следовать гипотезе стадиального развития образов наскального искусства Монголии – от реалистических к схематичным, – то явное предпочтение должно быть отдано рисункам в пещере Хойт-Цэнкер-Агуй, которые выглядят реалистичнее арал-толгойских. Последние находят аналогии также в более поздних изобразительных памятниках Монголии. Это рисунки на каменном ограждении плиточной могилы в местности Дэлийн уул (см. рис. 22, 10) и на оленном камне (см. рис. 22, 11) из местности Омггийн Холийн оворт [Волков, 2002, табл. 109, 125]. Очень похожие на арал-толгойские изображения птиц известны в петроглифах долины Хар-Салаа (см. рис. 22, 12, 13) – еще одного уникального памятника, материалы которого до сих пор не опубликованы в полном объеме. Определенная культурно-историческая (возможно, и семантическая) связь просле- живается с близкими по стилю изображениями птиц в каракольско-окуневском искусстве (см. рис. 22, 14, 15) и в изобразительном творчестве культур самусь-кой общности Западной Сибири (см. рис. 22, 16). Во-первых, это одинаковая трактовка тел птиц в виде яйцевидного овала; во-вторых, присутствие рядом с ними или даже внутри фигур специально выбитых углублений округлой либо овальной формы – символов яйца (?); в-третьих, наличие орнамента. Подобная детализация в изображениях птиц, как известно, была продиктована древнейшим солярным культом и космогоническими представлениями о Мировом яйце [Иванов, Топоров, 1992, с. 349; Косарев, 1981, с. 254; Есин, 2001, с. 52–53]. Она типична, например, для рисунков на самуськой керамической посуде (см. рис. 22, 16), бытовавшей в середине II тыс. до н.э. [Косарев, 1981, рис. 80, 6, 10]. Приблизительно тем же временем датировано и изображение птицы с яйце- видным телом в Цагаан-Салаа (см. рис. 22, 17) [Кубарев В.Д., 2002]. Исходя из вышесказанного, логично предположить, что изображения птиц в Арал-Толгое также относятся к эпохе бронзы. На вопрос о виде пернатых, запечатленных на рисунках Арал-Толгоя и Хойт-Цэнкер-Агуй, пока нет однозначного ответа. Одни исследователи полагают, что это страус, другие видят в них журавля, дрофу или лебедя и даже гуся. Сегодня на оз. Хотон-Нуур можно наблюдать огромные стаи водоплавающих птиц, а у южного подножия Арал-Толгоя – журавлей, гуляющих среди пасущихся домашних лошадей. Подобную картину мог видеть и древний художник несколько тысячелетий назад.

Изображения птиц в петроглифах Арал-Толгоя сконцентрированы на самой высшей точке горной гряды (на небольшом участке скальных выходов общей площадью не более 20 м2), протянувшейся с востока на запад. С нее открывается великолепная панорама на окружающий горно-озерный ландшафт (рис. 24). Топография древнего святилища и природный контекст, возможно, ассоциировались с универсальной моделью мира, центральным элементом которого является Мировая гора. Горную гряду с севера и юга омывают многочисленные протоки двух небольших рек, впадающих на востоке в огромное оз. Хо-тон-Нуур, его водная гладь теряется за горизонтом. Возвышенность представляет собой уплощенную пирамиду. Путь на ее вершину пролегает по пологим ступенчатым выходам скал с восточной и западной сторон; с южной – крутые голые скалы, северный склон покрыт лесом. Все это дает основание предположить сходство скального массива Арал-Толгой

Рис. 23 . Палимпсест: изображение птицы, выполненное в декоративном стиле, перекрывает фигуру лошади. Арал-Толгой.

том ныряют две птицы и остаются там два дня… Наконец, ныряют семь птиц и остаются там семь дней, в результате чего был сотворен мир” [Топоров, 1992, с. 9]. Случайно это совпадение или нет, но общее число изображений птиц в Арал-Толгое соответствует числовой символике мифа о сотворении мира.

Проблемы датирования петроглифов Центральной Азии

Компактное скопление рисунков на Арал-Толгое, судя по сравнительно-типологическому анализу изображений, имеет достаточно узкие хронологи- с легендарной мировой горой Сумеру. В буддийской мифологии она “иногда имеет форму четырехсторонней пирамиды из 3, 4, 7 ступеней, симметричных слоям неба” [Неклюдов, 1992, с. 172]. Вполне логичным представляется и расположение изображений птиц на самой вершине горной гряды, ассоциируемой с Мировой горой. Как известно, у многих народов в космогонических мифах о сотворении мира часто фигурирует образ птицы, ныряющей в глубь мировых вод за землей и сооружающей первоначальный холм. Сюжетная схема действия “строится в соответствии с принципом: ныряет в море одна птица и остается там на один день. По-

Рис. 24 . Панорама, открывающаяся с вершины скальной гряды Арал-Толгой.

ческие рамки. Его следует датировать в пределах финального неолита или эпохи ранней бронзы, и только отдельные рисунки – поздним бронзовым и ранним железным веками. Для отнесения комплекса к более раннему времени (мезолит, палеолит) пока нет серьезных и убедительных данных. Отдельные петроглифы уникального памятника, как уже упоминалось, находят параллели в росписях пещеры Хойт-Цэнкер-Агуй, датированных А.П. Окладниковым верхним палеолитом [1972, с. 47]. Но, на наш взгляд, корреляция рисунков Арал-Толгоя, выполненных точечной выбивкой “под открытым небом”, и росписей, нане сенных краской на стенах пещеры, не совсем корректна. Такое сопоставление изобразительных материалов двух разных типов ритуальных памятников представляется сомнительным. Однако пока нет абсолютно точных методов датирования древнейших рисунков, приходится опять сравнивать новые петроглифы с уже известными росписями пещеры Хойт-Цэнкер-Агуй. Результат остается прежним: следует в очередной раз усомниться в том, что росписи отно сятся к палеолиту. Такой вывод продиктован многолетним опытом изучения изобразительных памятников Монгольского Алтая и, в частности, проведенным здесь анализом уникальных образцов наскального искусства Арал-Толгоя.

В целом арал-толгойские петроглифы по своей стилистике, технике исполнения и рассмотренным персонажам не только обнаруживают явные культурно-хронологические связи с другими древними ритуальными и культовыми центрами Монгольского Алтая (Цагаан-Салаа, Бага-Ойгур, Хар-Са-лаа и др.), но и находят аналогии в наскальных рисунках Российского Алтая. Особенно хорошо они соотносятся с изобразительными материалами Калбак-Таша, Каракола, гротов Куюса и Куйлю (Кучерла-1). Промежуточными звеньями этой культурно-хронологической цепочки, наверное, логично назвать петроглифы в долинах рек Джазатора, Елангаша, Кок-Озёка, в пунктах Курман-Тау и Кур-гака в Чуйской степи, а также наскальные рисунки Музды-Булака и плато Укок.

В одной из первых статей, посвященных петроглифам Арал-Толгоя, мы предварительно датировали памятник в пределах неолита – ранней бронзы [Кубарев, Цэвээндорж, 2000, с. 50–51, рис. 4]. В настоящий момент этот вывод подкреплен новыми данными и нашими наблюдениями, которые даже позволяют сократить период функционирования древнего святилища Арал-Толгой. Возможно, основная часть петроглифов была создана в финальном неолите или в начале эпохи ранней бронзы. Даже в случаях палимпсестов (см. рис. 20) между ранее сделанными и перекрывающими их рисунками, как нам представляется, нет большого хронологического разрыва. Подобная ситуация наблюдается и на синхронных петроглифах Российского Алтая, где фигуры оленей, выполненные в одном иконографическом каноне, перекрывают друг друга (см. рис. 11, 5, 7). Возможно, это делалось намеренно и почти одновременно и было продиктовано нормами пока непонятного нам ритуального действия, запечатленного в рисунках на скалах.

Отнесение петроглифов Арал-Толгоя к конкретным археологическим культурам представляется нам преждевременным*, в отличие, например, от памятника Калбак-Таш, где, кроме неолитических рисунков, выделены изобразительные пласты каракольской и афанасьевской культур Алтая [Кубарев В.Д., 1992]. В петроглифах Арал-Толгоя преобладают изображения промысловых животных и доминирует охотничья тематика. Здесь нет персонажей и сюжетов, которые бы свидетельствовали о скотоводческом характере хозяйства древних племен Монгольского Алтая: одомашненных животных, вооруженных пастухов, сцен кочевания на быках и т.п. Судя по небольшому числу рисунков, можно предположить, что арал-толгойское святилище функционировало недолго. Подтверждает наш вывод незначительное количество рисунков эпохи развитой и поздней бронзы, расположенных к тому же на периферии основного скопления петроглифов. К ним следует отнести изображения одноосной колесницы, лучника в серповидном головном уборе, упомянутую выше (выгравированную) сцену охоты на оленей, датируемую эпохой поздней бронзы, несколько фигур быков и композицию с изображениями оленей, выполненную в монголо-забайкальском стиле.

По мнению профессора Д. Цэвээндоржа, самые ранние рисунки в Арал-Толгое созданы в эпоху мезолита. Однако он все-таки не исключает, что какая-то часть петроглифов относится к неолиту и раннебронзовому веку (см.: [Цэвээндорж, Кубарев, Якобсон, 2005, с. 79]). Профессор Е. Якобсон продолжает датировать отдельные рисунки Арал-Тол-гоя поздним палеолитом (см.: [Jacobson, Kubarev, Tseevendorj, 1999, р. 11–15]), а другие петроглифы этого памятника – неолитом и эпохой бронзы [Франк-фор, Якобсон, 2004, рис. 1, 3, 12, 18]. Будем надеяться, что дальнейшие исследования и применение новейших естественно-научных методов позволят решить проблему датирования наскальных изображений Арал-Толгоя.

Заключение

Итак, высказано несколько точек зрения о начальном этапе создания и функционирования уникального памятника древнего искусства Монголии. В этом нет ничего необычного; дискуссии всегда побуждают к дальнейшему научному поиску доказательств, позволяющих более основательно аргументировать высказанные предположения. Несмотря на противоречивые выводы участников проекта “Алтай”, касающиеся датировки петроглифов Арал-Толгоя, а также на совершенно разные подходы к интерпретации наскальных изображений, мы считаем, что главная цель нами достигнута. Она заключалась в том, чтобы в короткий срок исследовать памятник и опубликовать его материалы. В настоящее время скопированные рисунки Арал-Толгоя полностью обработаны и опубликованы в Монголии. В ближайшей перспективе планируется издание отдельного альбома в России (на русском, монгольском и английском языках).

Культурно-историческая значимость петроглифов Арал-Толгоя как ценного и информативного источника по палеоискусству Монголии не вызывает сомнений. Открыт еще один памятник древней культуры Центральной Азии, который желательно внести в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО. В ближайшие годы необходимо провести полный мониторинг этого уникального археологического объекта и разработать концепцию дальнейшего сохранения его наскальных рисунков для всего мирового сообщества.