Аральский очаг опустынивания по данным о вегетационной активности

Автор: Ретеюм Алексей Юрьевич, Ярашев Кувондик Сафарович

Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana

Рубрика: Природная среда

Статья в выпуске: 1 (66), 2023 года.

Бесплатный доступ

Источником информации для анализа динамики биомассы растительности послужили месячные величины вегетационного индекса (NDVI) за период 2000-2020 гг., рассчитанные c использованием результатов дистанционной съемки с разрешением 250 м при осреднении по квадратам размером 1° × 1°. Данные обобщались по широтным и долготным профилям, охватывающим пространство Аральского региона в границах 42-48° с.ш. и 55-65° в.д. Установлено, что дно бывшего моря до сих пор отличается пониженной вегетационной активностью, причем аномалия локализована в центре котловины. Сообщества с относительно большой продуктивностью расположены к юго-западу и северо-востоку от него. Факты свидетельствуют о существенном улучшении состояния растительности на днище котловины с 2000 г., хотя в последнее десятилетие положительный тренд здесь не фиксируется.

Аральская котловина, вегетационный индекс, опустынивание, растительность, фотосинтетически активная биомасса

Короткий адрес: https://sciup.org/140298566

IDR: 140298566 | УДК: 911.2:504.123 | DOI: 10.53115/19975996_2023_01_125-128

Текст научной статьи Аральский очаг опустынивания по данным о вегетационной активности

Актуальная задача науки состоит в изучении быстро развивающихся процессов, которые приводят к деградации окружающей среды. По масштабам негативных последствий не имеет себе равных высыхание Аральского моря, произошедшее на глазах одного поколения. История катастрофы достаточно хорошо известна [1], оценена в первом приближении площадь земель, подвергшихся опустыниванию [2], опубликованы физико-географические описания новообразованной пустыни Аралкум [5] и районов бывших дельт рек Амударьи и Сырдарьи [3]. Однако многое еще предстоит сделать в области выяснения естественных предпосылок возникновения локальной неустойчивости биосферы и хода восстановления нарушений.

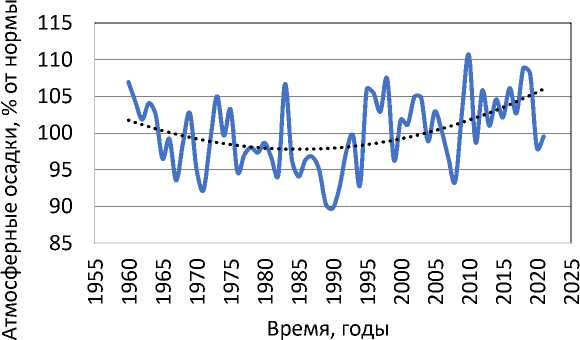

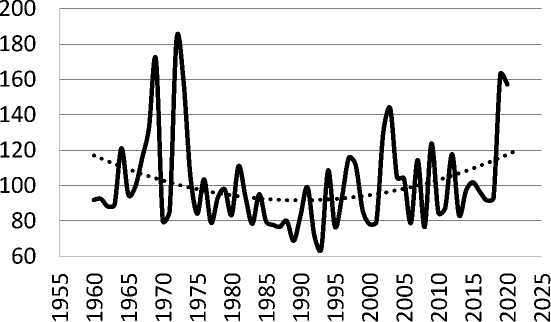

Как показывает астрогеографический анализ, в Аральском водосборном бассейне, уязвимой части глобальной системы, ярко проявляется космическая цикличность, обусловленная собственным движением Солнца [4]. Водный дефицит обострился на рубеже 80-х и 90-х гг. XX столетия, в редкий (повторяющийся раз в 178 лет) момент приближения звезды и нашей планеты к барицентру Солнечной системы, когда на всем земном шаре наблюдался вековой минимум количества атмосферных осадков, но особенно значительной аномалией увлажнения тогда отличался средиземноморский пояс на широтах 35–40°, включая юг Средней Азии, где сокращение приходной части водного баланса было более значительным (рис. 1 и 2). Показательно, что одновременно довольно длительное снижение температуры приземного слоя воздуха в вегетационный сезон сменилось ее ростом.

Настоящая работа посвящена современным изменениям растительного покрова на дне и побережье высохшего Аральского моря, а также на соседних территориях. В качестве индикатора его

Среда обитания

Рис. 1. Изменения годовой суммы атмосферных осадков на широте 35–40° c.ш. оказан полиномиальный тренд. Источник: расчет по данным [6]

Время, годы

Рис. 2. Изменения годовой суммы атмосферных осадков в Аральском водосборном бассейне (35–42° c.ш., 55–65° в.д.). Показан полиномиальный тренд. Источник: расчет по данным [6]

Общество. Среда. Развитие № 1’2023

состояния рассматривается фотосинтетически активная биомасса.

Материалы и методы

Источником информации для анализа динамики растительности послужили месячные величины вегетационного индекса (NDVI), которые были рассчитаны c использованием результатов дистанционной съемки [7] с разрешением 250 м при осреднении по квадратам размером 1° × 1° (110 км х 80 км) за период 2000–2020 гг. Выбор такого масштаба рассмотрения объясняется двумя причинами: во-первых, упрощением задачи выявления восстановительных природных процессов на огромной территории и, во-вторых, отсутствием информации о состоянии растительного покрова на дне бывшего моря. Учитывался фотосинтез только наземных растений. С целью установления общих закономерностей применялся метод пространственного и временного сканирования. Данные обобщались по широтным и долготным профилям, охватывающим пространство Аральского региона в границах 42–48° с.ш.

Рис. 3. Космический снимок Аральской котловины. Источник: Google Earth и 55–65° в.д. (см. рис. 3). Временное осреднение производилось для месячного, годичного и 10-летних периодов.

При интерпретации материалов по вегетационному индексу, относящихся к ситуации восстановления растительного покрова, было признано целесообразным учитывать все полученные значения NDVI, включая очень низкие, отражающие переход от пленки почвенных водорослей к разреженным сообществам растений. В качестве обоснования такого решения можно указать на факт положительного многолетнего тренда биомассы на обнажившемся дне Аральского моря при величинах NDVI, считающихся запо-роговыми при крупномасштабной съемке.

Результаты и обсуждение

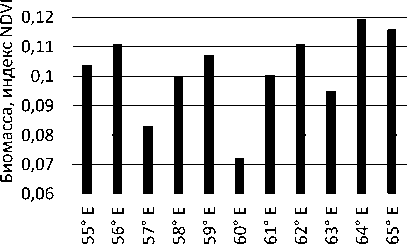

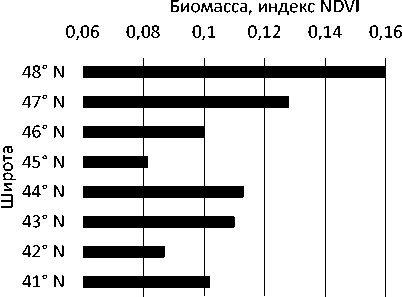

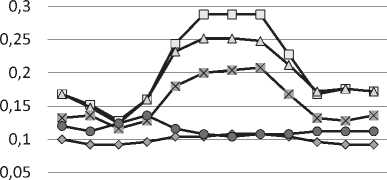

Дно бывшего моря до сих пор отличается пониженным количеством растительной фотосинтезирующей биомассы, причем отрицательная аномалия локализована в центре котловины, где величины индекса NDVI снижаются на 0,003 по сравнению с фоном, т.е. на 30% (рис. 4 и 5).

Сведения по сезонному ходу продуцирования раскрывают картину высокой контрастности растительного покрова на дне высохшего моря (рис. 6, 7). Сообщества с относительно большой активной биомассой, в 2–3 раза превышающей средний уровень, занимают юго-западную и северо-восточную части котловины

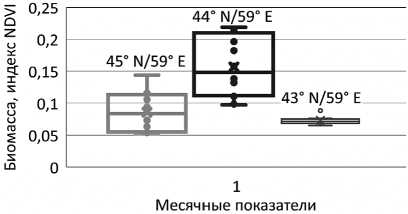

Выделяются участки, сильно различающиеся не только по общей величине биомассы, но и по степени межсезонного варьирования продукции растений (рис. 8), обусловленного, очевидно, свойствами формирующейся почвы.

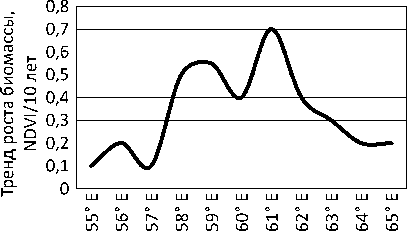

Долгота

Рис. 4. Распределение фотосинтезирующей биомассы по долготе на территории Аральской котловины в полосе 44–46° с.ш. Средние годовые величины в период 2000–2020 гг.

Источник: расчет по данным [7]

Рис. 5. Распределение фотосинтезирующей биомассы по широте на территории Аральской котловины в полосе 58–62° в.д. Средние годовые величины в период 2000–2020 гг.

Источник: расчет по данным [7]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Время, месяцы

58° E 59° E 60° E 61° E 62° E

Рис. 6, Широтное распределение фотосинтезирующей биомассы растительности по Аральской котловине на параллели 44° с.ш.

Источник: расчет по данным [7]

0,25

0,2

0,15

0,1

0,05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Время, месяцы

58° E 59° E 60° E 61° E 62° E

Рис. 7. Широтное распределение фотосинтезирующей биомассы растительности по Аральской котловине на параллели 45° с.ш.

Источник: расчет по данным [7]

Рис. 8. Диаграмма размаха колебаний сезонных величин фотосинтезирующей биомассы на типичных полигонах дна высохшего Аральского моря. Источник: расчет по данным [7]

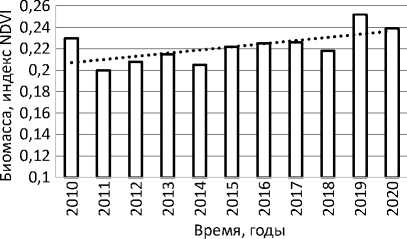

Время, годы

Июнь Июль Август

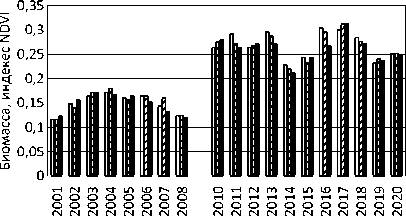

Рис. 9, Динамика летней фотосинтезирующей биомассы на одном из участков дна высохшего

Аральского моря (44° с.ш., 59° в.д.).

Источник: расчет по данным [7]

Имеющиеся факты свидетельствуют о существенном увеличении фотосинтезирующей биомассы растительности на днище котловины с 2000 г. (примерно в 2-2,5 раза), хотя в последнее десятилетие это явление не всюду фиксируется (рис. 9).

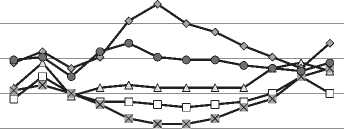

Сравнение средних годовых величин активной биомассы растительности по широтному профилю за период 2010-2020 гг. дает возможность установить, что на днище Аральской котловины восстановление

Среда обитания

Долгота

Рис. 10. Изменения активной биомассы растительности в Аральской котловине по широтному профилю на 45° с.ш. в 2010–2020 гг.

Источник: расчет по данным [7]

Рис. 11. Фотосинтезирующая биомасса на территории Аральского водосборного бассейна в пределах 35–42° с.ш. и 55–65° в.д. Осреднение по 10245 значениям вегетационного индекса, показан линейный тренд. Источник: расчет по данным [7]

Общество. Среда. Развитие № 1’2023

растительности идет ускоренными темпами, поскольку величина вегетационного индекса увеличивается в 4–7 раз (рис. 10).

Описываемые явления происходят на фоне серьезных сдвигов в среде обитания на территории водосборного бассейна, которая судя по материалам дистанционной съемки, меняется в сторону улучшения атмосферного увлажнения, что обеспечивает повышение продуктивности на 15% (рис. 11).

Очевидно, отмеченное выше увеличение продуктивности в Аральской котлови-

Список литературы Аральский очаг опустынивания по данным о вегетационной активности

- Бабаев А.Г. Исследование процессов опустынивания в бассейне Аральского моря // Проблемы освоения пустынь. - 2014, № 3-4. - С. 54-58.

- Новикова Н.М. Эколого-географический аспект Аральского кризиса. Часть 1. Развитие Аральской проблемы, её изучение, оценка и разработка мероприятий // Экосистемы: экология и динамика. Т. 3. - 2019, № 1. - С. 5-66.

- Новикова Н.М. Эколого-географический аспект Аральского кризиса. Часть 3. Исследование динамики природных комплексов Приаралья // Экосистемы: экология и динамика. Т. 5. - 2021, № 3. - С. 60-155.

- Ретеюм А.Ю. Научный поиск: теория, Метод, результат. Метод. Вып. 8. - М., 2018. - С. 312-350.

- Breckle S.W., Wucherer W., Dimeyeva U.A., Ogar N.P. (ed.) AralKum - a Man-Made Desert. - 2012. - 406 p.

- Phisical Sciences Laboratory. NCEP Reanalysis. - Интернет-ресурс. Режим доступа: https://psl.noaa.gov/data/gridded/data.ncep.reanalysis.html.

- Physical Sciences Laboratory. - Интернет-ресурс. Режим доступа: https://psl.noaa.gov/data/timeseries.

- MODIS. Moderate resolutions imaging spectroradiometer. - Интернет-ресурс. Режим доступа: https://modis.gsfc.nasa.gov/data.