Арчекасский кельт и проблема сейминско-турбинской эпохи Кузнецкой котловины и Ачинско-Мариинской лесостепи

Автор: Ковтун И.В., Марочкин А.Г.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 1 (45), 2011 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена проблеме типологической и культурно-хронологической атрибуции сейминско-турбинских бронз, найденных на территории Кузнецкой котловины и Ачинско-Мариинской лесостепи. Дан обобщающий обзор ложнотекстильной керамики, распространившейся в начале II тыс. до н.э. от р. Томи до р. Тобола, и выдвинуто предположение о связи данного культурного комплекса Кузнецкой котловины с сейминско-турбинскими древностями. Аргументируется датировка крохалевских ложнотекстильных керамических материалов финалом III тыс. до н.э. - первой четвертью II тыс. до н.э. Обосновывается мнение о некорректности определения «самусьско-сейминская эпоха», как не отвечающего современным научным представлениям.

Сейминско-турбинская эпоха, кельт, арчекас, крохалевская культура, ложнотекстильная керамика, кузнецкая котловина, ачинско-мариинская лесостепь

Короткий адрес: https://sciup.org/14522842

IDR: 14522842 | УДК: 903.2

Текст научной статьи Арчекасский кельт и проблема сейминско-турбинской эпохи Кузнецкой котловины и Ачинско-Мариинской лесостепи

Поводом для данной статьи стал кельт, опубликованный в 1970 г И.И. Баухником в составе археологических материалов с горы Арчекас в окрестностях г Ма-риинска Кемеровской обл. К сожалению, рисунок не передает все детали орнаментации изделия и имеет недостоверные отличия от оригинала [Баухник, 1970, с. 53, рис. 1,1 ]. Это обусловило необходимость повторного изучения и публикации данной находки. Сейчас кельт экспонируется в Мариинском краеведческом музее*. Документация, указывающая на точное место и обстоятельства его нахождения, отсутствует. Не проясняет ситуации и первая публикация. Автор приводит карту с тремя обнаруженными им поселениями (?), но ни с одним из них кельт не ассоциируется. Вся информация об обстоятельствах и месте нахождения изделия сведена к фразе: «Кроме этого, на Арчекасе найдены бронзовый кельт и нож» [Там же, с. 50, рис. 1; с. 53]. Наши поиски достоверного места обнаружения арчекасского кельта продолжаются. Но пока обследование предполагаемых районов локализации открытых И.И. Баухником памятников успехом не увенчалось.

Кельт с горы Арчекас и его параллели

Арчекасский кельт относится к категории сейминско-турбинских топоров-кельтов (рис. 1; 2, 6). В классификационной схеме Е.Н. Черных и С.В. Кузьминых он включен в конечный типологический разряд К-18 [1989, с. 281], а согласно альтернативному мнению, входит в число карасукских кельтов [Мартынов, 1979, с. 72]. Длина изделия по продольной оси достигает

м*.- ЗР

ИВ1П$№

^ии

Рис. 1. Кельт с горы Арчекас.

1 - «лицевая» сторона; 2 - «оборотная» сторона; 3 , 4 - боковые грани.

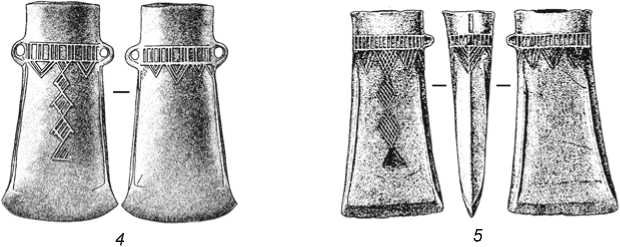

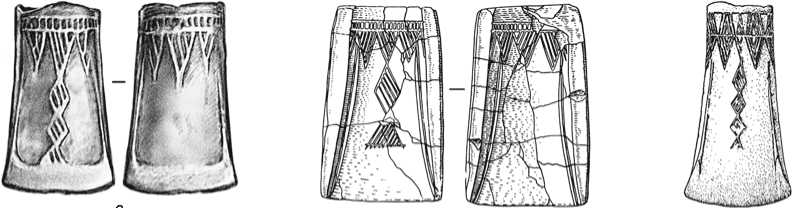

Рис. 2. Орнаментальные параллели арчекасскому кельту.

1 - Соколовка; 2 - Усть-Собакино; 3 - пос. Мундыбаш-1 (р. Кондома); 4 - Николаевка (Алтай); 5 - Шайтанское озеро II;

6 - гора Арчекас; 7 - Сопка II; 8 - устье р. Тарсьмы.

1 , 2 , 7 - по: [Черных, Кузьминых, 1989]; 3 , 8 - по: [Бобров, 2000]; 4 - по: [Уманский, 1992]; 5 - по: [Сериков и др., 2008].

9,5 см, максимальная ширина по лезвийной части 6,0 см. Размеры отверстия втулки 4,2×2,4 см, толщина стенок 0,4 см. Высота лезвийной части не превышает 1,5 см. Сохранность изделия удовлетворительная. При этом очевидна истертость орнамента вследствие интенсивного использования орудия. На стенке втулки с одной стороны имеется небольшая трещина. Почти вся поверхность кельта покрыта многочисленными вертикальными полосами и бороздками, являющимися следами от соприкосновения орудия с обрабатываемым материалом, грунтом и т.п. На лезвийной части с обеих сторон имеются горизонтальные фаски, свидетельствующие о заточке орудия (рис. 3). На боковых гранях присутствуют выраженные литейные швы (см. рис. 1, 3, 4 ).

Установлены отличия орнамента арчекасского кельта от копии И.И. Баухника. Помимо не представленных в его работе, но орнаментированных «оборотной» стороны и боковых граней орудия (см. рис. 1, 2–4 ), выявлены несоответствия в изображении «лицевой» части кельта. Принципиальным отличием первой копии [Баухник, 1970, с. 53, рис. 1, 1 ] от оригинала является неверная передача последнего элемента гирлянды из ромбов, оканчивающейся не ромбом, а треугольником (см. рис. 1, 1 ).

Орнаментальная композиция арчекасского кельта образована сочетанием трех мотивов. Первый – «пояс» из «решетки», охватывающий о снование втулки. Второй – бордюр из треугольных элементов, обрамляющих «пояс», в т.ч. и на боковых гранях орудия. Третий – гирлянда из ромбических фигур, начинающаяся и оканчивающаяся треугольными элементами с обоюдонаправленными вершинами (см. рис. 1). Орнаментальная схема арчекасского изделия обнаруживает серию параллелей среди типологически аналогичных сейминско-турбинских кельтов. Они найдены в Соколовке (Татарстан), на поселении Усть-Собакино (Красноярск), в с. Николаевка (Алтайский край), на Сопке II (Бараба), на стоянке Шайтанское Озеро II (к северу от Екатеринбурга) и поселении Мундыбаш-1 у р. Кондомы в южной горно-таежной части Кузнецкой котловины (Кемеровская обл.) (см. рис. 2). Кроме того, изделие с принципиально схожей орнаментальной схемой обнаружено в устье р. Тарсьмы, притока р. Ини, в северо-западном секторе Кузнецкой котловины (Кемеровская обл.). Единственное отличие – декор «пояса», состоящего не из «решетки», а из зигзагово-тре-угольных элементов (см. рис. 2, 8 ).

Сопоставимость орнаментации ряда кельтов ранее уже отмечалась исследователями. В.В. Бобров указывает на сходство мундыбашского орудия с усть-собакинским и с кельтом из с. Николаевка [Уманский, 1992, с. 169, рис. 4; Бобров, 2000, с. 76]. Но симптоматичнее совпадение орнаментальных схем

Рис. 3. Лезвийная часть кельта с горы Арчекас.

кельтов из Кузнецкой котловины и Ачинско-Мариинской лесостепи (Мундыбаш-1, устье р. Тарсьмы и гора Арчекас; см. рис. 2, 3, 6, 8 ). Показательно и то, что из восьми изделий с типологически аналогичной орнаментацией семь обнаружены к востоку от Урала (см. рис. 2, 2–8 ), причем шесть – на юге Западной Сибири (см. рис. 2, 2–4, 6–8 ). Следовательно, эта территория является основным ареалом рассматриваемого орнаментального типа сейминско-турбинских кельтов. Небезынтересно, что сама орнаментальная схема имеет сравнительно широкий хронологический диапазон бытования. Один из двух не западно-сибирских кельтов с такой орнаментацией со стоянки Шайтанское Озеро II отличает «ложное» ушко (см. рис. 2, 5 ), характерное для кельтов кижировского типа, принадлежащих самусьско-кижировской традиции металлообработки [Сериков и др., 2008, с. 340].

Помимо перечисленных кельтов, у д. Драчёнино, на левом берегу р. Ини (Кузнецкая котловина), был случайно найден еще и бронзовый наконечник копья сейминско-турбинского облика [Бобров, 2000, с. 76– 77, рис. 1]. Таким образом, четыре бронзовых изделия сейминско-турбинского типа, обнаруженные в Кузнецкой котловине и Ачинско-Мариинской лесостепи, нуждаются в культурно-исторической интерпретации. С каким из известных культурно-хронологических горизонтов рубежа III–II тыс. до н.э. – первой половины II тыс. до н.э. следует соотносить данные предметы? С какими культурами Кузнецкой котловины и Ачинско-Мариинской лесостепи связано их изготовление и использование? Наконец, были ли данные изделия отлиты на указанных территориях или они импортированы из других (каких?) регионов?

Крохалевские комплексы и сейминско-турбинская эпоха Кузнецкой котловины

Для установления хронологических рубежей искомого культурного горизонта обратимся к результатам радиоуглеродного датирования сейминско-тур-бинских памятников. Одна из калиброванных дат получена для Сатыги XVI – 2140–1940 гг. до н.э. (95 % вероятности) [Епимахов и др., 2005, с. 94–97, табл. 3; с. 100, рис. 3]. Материалы Юринского могильника датированы 1950–1860 (40,6 %) и 1850– 1770 (27,6 %) гг. до н.э. [Юнгнер, Карпелан, 2005]. Целесообразно также учесть и калиброванные даты синстадиального сейминско-турбинским древностям могильника Елунино I: 1960–1870 (67,5 %) и 1840–1830 (0,7 %) гг. до н.э. [Там же]. По данным радиоуглеродного датирования сейминско-турбин-ские древности имеют небольшой приоритет перед синташтинскими. Но в целом первые синхронизируют с материалами абашевско-синташтинского круга, датируя эту фазу бронзового века Урала XX– XVIII вв. до н.э. [Епимахов и др., 2005, с. 97–100]. Приведенные данные означают, что хронологические рамки горизонта, с которым следует соотносить кузнецкие и арчекасский кельты, XX (конец XXI)– XIX (XVIII?) вв. до н.э.

Какие культурные сообщества были на территории Кузнецкой котловины и Ачинско-Мариинской лесостепи в данный период? Первая и пока единственная характеристика сейминско-турбинской эпохи в указанных регионах принадлежит В.В. Боброву. Автор называет этот период самусьско-сейминским временем и относит к нему четыре основных комплекса: гребенчато-ямочный, самусьский, окуневский и третьяковский. Упоминавшиеся кельты сейминско-турбинского типа с р. Тарсьмы (Кузнецкая котловина) и с горы Арчекас (Ачинско-Мариинская лесостепь) сначала рассматривались в контексте самусьской культуры [Бобров, 1992, с. 10–11]. Но позднее появилось предположение о связи кельта с поселения Мундыбаш-1 (по орнаменту типологически идентичного арчекасскому; см. рис. 2, 3) с одной из групп керамики крохалевской культуры [Бобров, 2000, с. 78]. В комплексах Кузнецкой котловины исследователем выделены две такие группы [Бобров, 1992, с. 9–10]. Первую составляют сосуды с пло ским и круглым дном, сплошными ложнотекстильными отпечатками, орнаментом в зоне венчика из редких ямок или «жемчужника». Именно эта группа, с некоторыми отличиями, аналогична первоначально выделенному Н.В. Полосьмак крохалевскому типу керамики, диагностирующим признаком которого являются отпечатки веревки или растительного волокна с колотушки для выбивки стенок сосуда. Поскольку подобный «орнамент» имитировал текстильный рисунок, он был назван «ложным текстилем» [Полосьмак, 1978, с. 38]. При этом для эпохи бронзы в Западной Сибири известны и иные приемы имитации текстильных отпечатков: штампование специальным орнамен-тиром, прокат орудия, рифленного «под текстиль», и др. [Глушков, 1996, с. 68–70]. Вторая группа представлена баночными и горшковидными сосудами с зональным орнаментом, выполненным ногтевыми вдавлениями, насечками, пунктирной гребенкой и резной техникой. С этой группой В.В. Бобров и соотнес мундыбашский кельт сейминско-турбинского типа [2000, с. 78]. Хронологические рамки культуры определялись по сохранению в орнаментации первой группы крохалевской керамики признаков ирбинской традиции; по стадиальному сходству с памятниками одиновского типа первой трети или первой половины II тыс. до н.э.; по параллелям с керамическими комплексами Забайкалья начала II тыс. до н.э. [Бобров, 1992, с. 27]. Кроме того, единичные экземпляры са-мусьской керамики в крохалевских комплексах позволили предполагать связи и синхронность данных культур [Бобров, 1988, с. 70].

Первой половиной II тыс. до н.э. крохалевские древности датируются Н.В. Полосьмак, разделяющей мнение М.Ф. Косарева об их верхнем хронологическом рубеже не позднее XVII–XVI вв. до н.э. Хронологически значимые наблюдения свидетельствуют о частичном сосуществовании населения, оставившего керамику крохалевского типа, и носителей кротов-ской культуры [Полосьмак, 1978, с. 45–46]. Аналогичная идея высказывалась и В.И. Молодиным [1985, с. 34]. Авторы монографии об археологических памятниках Тогучинского р-на Новосибирской обл. также относят материалы крохалевской культуры к первой половине II тыс. до н.э. [Бобров и др., 2000, с. 79]. В Барнаульско-Бийском Приобье ложнотекстильная керамика встречена на двух поселениях: Комарово и Костёнкова Избушка. Ю.Ф. Кирюшин отмечает ее стратиграфическое сочетание с елунинской и гребенчато-ямочной керамикой, а появление ложнотекстильной относит к периоду, «когда происходит переход в орнаментации к отступающей гребенке в различных сочетаниях, характерной для елунинской культуры» [2002, с. 33]. Вероятно, о сосуществовании населения, изготовлявшего по суду с ложнотекстильным орнаментом, и елунинцев, но уже на сопредельных территориях свидетельствуют наблюдения С.П. Грушина: «Крохалевские материалы в большинстве случаев сопровождаются елунинской керамикой. Такие памятники “окаймляют” основную территорию распространения елунинских комплексов, очерчивая границу распространения данной культуры» [2003, с. 54]. Время бытования ложнотекстильной керамики определяется Ю.Ф. Кирюшиным концом III тыс. до н.э. или рубежом III–II тыс. до н.э. – первой половиной II тыс. до н.э. [2002, с. 34]. При характеристике ва-сюганских комплексов данная датировка получила эпохальные определения: «Посуда с текстильным орнаментом в Приобье появляется в позднем энеолите и существует в период ранней, а возможно, и развитой бронзы» [Кирюшин, 2004, с. 49]. Ф.И. Мец и Я.А. Яковлев, опираясь на выводы И.Г. Глушкова и

Т.Н. Глушковой, датируют ложнотекстильную керамику Нарымского Приобья второй третью II тыс. до н.э. [1995, с. 29]. В.А. Зах полагает, что верхняя дата кро-халевской культуры в Приобье и Присалаирье совпадает с началом андроновской экспансии [1997, с. 26].

Восточная граница ареала ложнотекстильной керамики ограничена Средним Притомьем [Бобров, 1988, с. 70] и правобережьем нижнего течения р. Томи (Долгая-1). К западу от р. Оби такая керамика известна на р. Иртыше и р. Ишиме [Генинг и др., 1970, с. 19–20; Панфилов, 1989, с. 150–156]. Время ее появления на Иртыше А.Н. Панфилов относит к началу II тыс. до н.э. [1989, с. 156]. Еще западнее ложнотекстильная керамика, схожая с крохалевской, обнаружена в лесостепном Притоболье, в поселенческом комплексе Верхней Алабуги [Потёмкина, 1985, с. 160], что, возможно, позволяет «отодвинуть западную границу “текстильной” керамики до Тобола» [Там же, с. 276]. Т.М. Потёмкина относит ложнотекстильный керамический комплекс к первой половине II тыс. до н.э. Но применительно к Верхней Алабуге речь идет о рубеже III–II тыс. до н.э. Автором приводится стратиграфия жилища 4, на дне которого находился развал боборы-кинского сосуда, а в верхнем заполнении зафиксированы скопления ложнотекстильной керамики [Там же, с. 277–278]. Т.М. Потёмкина называет данный керамический комплекс одиновско-крохалевским [Там же, с. 161], но эта стратиграфическая ситуация не позволяет нам сделать окончательный вывод о его характере и времени бытования.

И.Г. Глушков выделял две различные типологохронологические группы «текстильной» керамики Обь-Иртышья. Первый тип отличается обработкой поверхно сти прокатыванием обмотанной шнуром палочки, псевдогребенчатыми оттисками и т.п., датируется концом III – началом II тыс. до н.э. К нему отнесена, например, одна из групп керамики поселения Ботай. Второй тип характеризуется обработкой твердыми штампами и выбивкой «под текстиль» с внутренней и внешней стороны сосуда, называется исследователем псевдотекстильным и датируется второй третью II тыс. до н.э. [Глушков, 2005, с. 275]. Именно второй тип является предметом настоящей работы. Но поскольку И.Г. Глушков датировал материалы в рамках традиционной хронологии, не учитывающей полученные по 14С калиброванные даты, необходима соответствующая корректировка.

В.И. Молодин не исключает сосуществования крохалевцев с но сителями кротовской культуры, а последних с одиновским населением в Центральной Барабе [1985, с. 34]. При этом керамика, схожая с ложнотекстильной, известна именно по одиновским материалам Барабинской лесостепи [Там же, с. 29, рис. 10, 5, 6, 11; с. 30], разделяющей ареал «ложного текстиля» на его западную, Тоболо-Иртышскую, и восточную, Приобско-Томскую, области. Вероятно, этот факт подтверждает тезис о сосуществовании создателей такой керамики с носителями кротовской культуры, в т.ч. и занимавшими сопредельную территорию Барабы, а также с одиновским населением региона. Связь одиновского комплекса с сейминско-турбинскими древностями, видимо, удостоверяется материалами Преображенки-6 [Молодин и др., 2007, с. 340–344]. В недавней же работе В.И. Молодин и А.В. Нескоров фактически констатировали хронологическую синхронность с сейминско-турбинскими бронзами не только кротовского, но и одиновского населения: «носители одиновской и кротовской культур, обитавшие в период ранней – развитой бронзы в Обь-Иртышской лесостепи, обладали мощной индустрией и самым современным для своей эпохи оружием» [2010, с. 70].

Учитывая тенденцию к удревнению памятников бронзового века, сосуществование создателей ложнотекстильной керамики с доандроновским одиновским и кротовским (ранним?) населением, стратиграфическое сочетание этой керамики с елунинской, калиброванные абсолютные даты сейминско-турбинских и елунинского комплексов, а также факт досамусьского бытования ложнотекстильной крохалевской керамики (подробнее ниже), ее можно датировать в пределах конца III – первой четверти II тыс. до н.э.

В.В. Бобров, характеризуя распространенность выделенных им двух групп крохалевской керамики в Кузнецкой котловине, отмечает: «В предгорьях Кузнецкого Алатау обе группы не встречаются в смешанном виде (Кузнецк-1/1 – текстиль (вероятно, подразумевается Кузнецк-1/2. – И.К. , А.М. ); Мунды-баш, Печергол-2 – насечки)» [1992, с. 9]. Ю.В. Ширин предполагает хронологическую последовательность этих двух групп, что как будто подтверждается стратиграфией многослойного поселения Пашки-но-1 на р. Ускат, левом притоке р. Томи, в лесостепной зоне Кузнецкой котловины. Зде сь ложнотекстильная керамика залегала выше керамики с пунктирной гребенкой и насечками [Ширин, 2008, с. 10]. Но Ю.В. Ширин не исключает и «возможности сосуществования населения с двумя культурными традициями, опирающимися на разнотипное хозяйство, с разной долей производящего и присваивающего комплексов» [Там же].

На северо-западе Кузнецкой котловины, в Нижнем Притомье непосредственно у Новоромановской писаницы I, нами исследуется многослойный памятник Долгая-1. Зде сь получены достоверные данные об относительной хронологии керамических комплексов эпохи бронзы. На стоянке собрана представительная коллекция ложнотекстильной керамики, залегавшей сразу под самусьской и гребенчато-ямочной. В сделанных ранее подъемных сборах в равной степени представлены сосуды с ложнотекстильным орнаментом и «крохалевская» (?) посуда с насечками и ногтевыми вдавлениями [Марочкин, 2009, с. 90–91].

Предположение о сопряженности «крохалев-ской» керамики второй группы и кельта сеймин-ско-турбинского облика на поселении Мундыбаш-1 [Бобров, 2000, с. 78] гипотетично. По мнению исследователя памятника, обстоятельства обнаружения орудия не дают бесспорных оснований для его соотнесения с каким-либо культурным комплексом поселения (консультация Ю.В. Ширина). Поэтому достоверных фактов нахождения изделий из бронзы совместно с собственно крохалевской ложнотекстильной керамикой пока нет. Но наличие бронзолитейного производства у крохалевцев подтверждается такими находками, как обломки литейных форм, тигли [Бобров, 1992, с. 9], льячки и другие предметы, связанные с металлургией бронзы. В Крохалёвке-4 обнаружены глиняная шишка для отливки копья и обломок неидентифи-цированной литейной формы [Молодин, 1977, с. 72]. В крохалевском комплексе по с еления Иня-2 присутствует льячка из сланца [Зах, 1997, с. 25]. На юге Кузнецкой котловины Ю.В. Шириным исследовано поселение Кузнецк-1/2, давшее преимущественно кро-халевскую керамику с ложнотекстильным орнаментом. Вместе с ней в слое встречены бронзовый сплеск, обломки тигля и литейных форм, фрагменты конической глиняной шишки для формовки втулки бронзового изделия. Оформление получаемой втулки (широкий гладкий ободок и несколько массивных валиков), по мнению автора, схоже с таковым у наконечников копий сейминско-турбинского времени [Ширин, 2008, с. 10–11, рис. 6, 2 ]. В 2010 г. на стоянке Долгая-1 в Нижнем Притомье, на планиграфически обособленном участке локализации преимущественно ложнотекстильной керамики в северной части памятника, были обнаружены три фрагмента створки литейной формы кельта (?).

Стратиграфическая позиция собственно кроха-левской ложнотекстильной керамики в Кузнецкой котловине свидетельствует о том, что она предшествует самусьской и гребенчато-ямочной и следует за керамикой, орнаментированной пунктирной гребенкой и насечками, вероятно, какое-то время сосуществуя с ней. Следовательно, время бытования кроха-левской ложнотекстильной керамики соответствует переходному периоду от ранней к развитой бронзе. В этот же хронологический отрезок укладывается и сейминско-турбинская эпоха, датируемая XX (концом XXI)–XIX (XVIII?) вв. до н.э. Таким образом, непосредственная сопряженность или параллельное бытование в Кузнецкой котловине ложнотекстильной керамики и сейминско-турбинских древностей вполне допустимы.

Культурно-историческое содержание эпохи: «сейминско-турбинская» или «самусьско-сейминская»?

Проблематична и культурная атрибуция арчекасского кельта. Периодизация культур ранней и предандронов-ской бронзы в Ачинско-Мариинской лесостепи также представлена В.В. Бобровым [Бобров,1992, с. 9–12]. Начало эпохи палеометалла здесь связано с керамикой карасевского типа, синхронной ирбинским и больше-мысским комплексам Верхнего Приобья и байрык-ской керамике лесостепной Барабы. За карасевскими следуют памятники с баночной посудой смирновского типа. Она украшена сплошным отступающе-накольча-тым орнаментом, образующим горизонтальные ряды на тулове и концентрические окружности на дне сосудов [Там же, с. 9–12, 27–28]. Как признается автор, «определение хронологии смирновского типа гипотетично. Однако некоторое сходство орнаментальных элементов с крохалевскими, более развитая декоративная схема относительно предшествующих комплексов в Причулымье – позволяют синхронизировать крохалевскую культуру и смирновский тип» [Там же, с. 28]. К «самусьско-сейминскому времени» отнесены памятники с гребенчато-ямочной керамикой, са-мусьская и окуневская культуры, а также комплексы третьяковского типа [Там же, с. 10–12].

Позднее В.В. Бобров и П.В. Герман уточнили предполагаемую динамику региональных культурных взаимодействий в указанное время: «Вероятно, на территории Ачинско-Мариинской лесостепи в сей-минско-турбинскую эпоху существовал локальный вариант самусьской культуры, с населением которой контактировали окуневцы…» [2007, с. 182]. Иначе говоря, исследователи относят самусьские древности Ачинско-Мариинской лесостепи, представленные погребением на оз. Утинка, к сейминско-турбинско-му хронологическому горизонту. Истоки подобного подхода связаны с трактовкой культурно-исторического содержания и хронологии периода, охватывающего бытование сейминско-турбинских и самусьских древностей. Сложившееся в 70–80-х гг. XX в. восприятие материалов памятника Самусь IV как органичной части сейминско-турбинского комплекса, а главное, одновременных или хронологически близких ему [Черных, Кузьминых, 1989, с. 144], выражалось словосочетанием «самусьско-сейминская эпоха». Автор определения М.Ф. Косарев понимал под ним высокий уровень металлообработки и своеобразные типы бронзовых изделий, придавших «особый колорит этому историческому периоду» [1981, с. 77]. В.И. Моло-дин и Д.Г. Савинов описывают каракольскую культуру Горного Алтая, «синхронную по времени самусьско-сейминскому культурно-хронологическому пласту» [1992, с. 34]. Понятия «самусьско-сейминское время»

и «свита культур самусьско-сейминского типа» употребляются В.В. Бобровым [1992, с. 10, 28]. С этим периодом связывается бытование в Кузнецко-Сала-ирской горной области керамики гребенчато-ямочного, самусьского, окуневского и третьяковского типов [Там же, с. 10–12]. Происхождение самусьской, окуневской, кротовской, каракольской и чаахольской культур объясняется миграцией «европеоидного населения из районов Передней Азии на территорию Южной Сибири, по следствием которой явило сь формирование круга культур самусьско-сейминско-го времени» [Бобров, 1994, с. 54, 56]. Этот термин отражает концептуальную парадигму, сложившуюся в 70–80-х гг. XX в. Отдавая должное выдающемуся вкладу плеяды перечисленных исследователей и прежде всего нашего учителя В.В. Боброва, мы вынуждены констатировать не синхронность, а ранее установленную хронологическую последовательность сейминско-турбинских и самусьских древностей. Выявленные типолого-морфологические различия сейминско-турбинских и самусьско-кижировских бронз [Кузьминых, Черных, 1988; Черных, Кузьминых, 1989, с. 144–146], результаты детального анализа керамического комплекса самусьского времени [Глушков, 1987, 1990; Молодин, Глушков, 1989, с. 98–113] позволили обосновать производный пост-сейминско-турбинский характер самусьской металлургии. Поэтому определение «самусьско-сеймин-ская эпоха» перестало соответствовать современным представлениям о культурно-историческом содержании рассматриваемого периода, охватывающего первую половину II тыс. до н.э. Ключевое отличие нашего понимания данного периода – существование не одного, «самусьско-сейминского», а двух самостоятельных и различных культурно-хронологических этапов в культурогенезе эпохи бронзы на территории Западной Сибири: сейминско-турбинского и собственно самусьского.

Таким образом, у нас нет оснований синхронизировать арчекасский кельт сейминско-турбинского типа с самусьскими древностями Ачинско-Мариинской лесостепи. Согласно приведенным данным радиоуглеродного датирования сейминско-турбинских материалов, самусьский комплекс, включая Утин-кинский грунтовый могильник, относится ко времени не ранее, а вероятно, даже позднее XVIII в. до н.э.

Заключение

Исследование памятников эпохи бронзы в Ачинско-Мариинской лесостепи и примыкающих к ней северо-восточных отрогах Кузнецкого Алатау является важнейшей задачей лаборатории археологии Института экологии человека СО РАН. Археологические изыскания в этом чрезвычайно интересном районе были прекращены в 1985 г. и возобновлены в 2007 г. Следствием такого перерыва стала неравномерная изученность ряда древних исторических периодов на территории Кемеровской обл. Существование археологических «белых пятен» и исторических «темных веков» обусловлено еще и бытованием переживших свое время научных представлений. Переосмысление имеющихся материалов и исследование новых памятников призвано воссоздать древнюю историю района, являющегося историко-географическим преддверием – восточными «воротами» Кузнецкой котловины.