Ареал городищ Дьякова типа

Автор: Успенский П.С., Чаукин С.Н.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: От камня к железу. Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 242, 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается ареал дьяковской археологической культуры железного века лесной полосы. Впервые создана база данных городищ с точной географической привязкой на основе археологической карты России и АИС «Археологические памятники России». Сравнение с результатами предыдущих исследований позволило определить участки, достоверно относящиеся к дьяковской культуре, и участки, где еще только предстоит провести культурную атрибуцию. Анализ плотности показал зону максимальной концентрации городищ, выявив «локальные центры» культуры.

Географо-информационные системы, базы данных, городища, дьяковская культура, железный век

Короткий адрес: https://sciup.org/14328292

IDR: 14328292

Текст научной статьи Ареал городищ Дьякова типа

Определение границ культур по археологическому контексту является сложной задачей. Особенно остро этот вопрос стоит перед исследователями культурных ареалов железного века лесной полосы, где на обширной территории располагалось население со схожими традициями в материальной культуре и системе поселений. В полной мере это относится к проблеме определения границ дьяковской археологической культуры.

Последователи американской исторической школы этнологии К. Уисслер и А. Кребер разработали и ввели понятие «культурный ареал» как четко определенную географическую территорию, выделяющуюся сходством значительного числа культурных черт. Внутри ареала Кребер выделяет «культурный центр» – зону наибольшей концентрации культурных черт – и «маргинальную область», где встречаются и смешиваются черты соседних ареалов. Уисслер предполагает, что в ареалах центральные элементы могут быть моложе периферии из-за того, что там идет постоянная разработка новых форм. Также исследователи вводят термин «культурные границы» – места пересечения данной культуры с другими, где постепенно ослабевают признаки собственной культуры и нарастают заимствования из соседних ареалов. Эта теория отрицает наличие четкой фиксированной границы между подобными образованиями. Наиболее оптимальным решением данной проблемы становится определение «ядра» культуры и подробный анализ поселенческой структуры внутри ареала (Токарев, 1978).

За годы исследований дьяковской культуры сформировалось 3 основных варианта ее границ. П. Н. Третьяков в своей работе «Финно-угры, балты и славяне на Днепре и Волге» описал границу распространения городищ дьякова типа. По Третьякову, северная граница проходит по Рыбинскому водохранилищу. Северо-восточной и восточной границей является р. Кострома, на которой не зафиксировано ни одного городища дьякова типа. Аналогичная ситуация прослеживается и на р. Унжа. Крайним юго-восточным городищем культуры автор отмечает городище Малахай, расположенное на правом берегу Волги ниже устья р. Ветлуги ( Третьяков , 1966. С. 119).

К. А. Смирнов в коллективной монографии «Дьяковская культура» 1974 г. определяет ареал обитания от верховьев Западной Двины и Ловати на западе до современного г. Костромы на востоке. Северную границу из-за недостаточности обследований на этом участке Смирнов не называет. Единственное, в чем сошлись все три исследователя, – это в определении южной границы. Очевидно, что она проходила по Оке ( Смирнов , 1974. С. 77).

И. Г. Розенфельдт существенно сужает территорию распространения дьяковской культуры, не включая туда восточную часть Волго-Окского междуречья, объясняя это отсутствием в материальной культуре комплекса определяющих признаков. Сетчатая керамика раннего этапа сближает эту область с Прикамьем. В последующий период, по мнению И. Г. Розенфельдт, здесь отсутствуют грузики дьякова типа, а керамический и ювелирный комплексы отличаются от западной части Волго-Окского междуречья. Исследователь отмечает наличие здесь финно-угорских грунтовых могильников, что также отличает этот регион от западного ( Розенфельдт , 1974. С. 191).

Следует отметить, что в своих исследованиях авторы сосредоточились преимущественно на внешних границах ареала дьяковской культуры, тогда как значительно меньше уделялось внимания изучению внутренней структуры поселенческих объектов. К тому же за время, прошедшее с момента написания этих работ, существенно увеличилось количество известных памятников дьяковской культуры.

Целью предлагаемой работы является анализ дьяковских городищ как ключевого типа памятников данной культуры. Выраженные в рельефе объекты наиболее полно представлены в археологических источниках и отражают реальное размещение населения Волго-Окского междуречья в железном веке. Ситуация с другим типом объектов – селищами – намного сложнее и запутаннее. Для реализации проекта использовались методы статистической обработки пространственных данных компьютерной программы ArcGIS 10.0. Информация, полученная из Археологической карты России (АКР Московской, Тверской, Ярославской, Владимирской, Костромской и Ивановской областей – перечень использованных в работе выпусков см. в списке литературы), и база данных АИС «Археологические памятники России» представлены в проекте в виде точечного слоя. Каждая точка, соответствующая городищу, по возможности имеет точную привязку. Поиск памятника осуществлялся двумя способами: по GPS-координатам (при их наличии) и путем анализа данных дистанционного зондирования (ДЗ) (космоснимки).

В случаях, когда оба способа оказывались бессильны, проводилась «реконструкция» предполагаемого месторасположения городища по доступному описанию.

Таким образом, был получен массив точек общей численностью 466 объектов (с учетом приграничных городищ соседних культур).

Использование ГИС при анализе археологических памятников успешно применялось Г. Е. Афанасьевым, А. В. Чернышовым, А. В. Кисловым, Д. С. Коробовым при создании географической информационной системы «Кисловодск». В этой системе впервые была заложена идея интеграции географической и археологической баз данных с базами мультискалярных данных ДЗ местности ( Афанасьев и др ., 2004. С. 60).

В настоящей работе городища дьякова типа анализировались с использованием модуля Spatial Analyst, который позволяет в определенной степени раскрыть вопросы, связанные с максимальной концентрацией исследуемых археологических объектов того или иного типа, взаиморасположение зон подобных концентраций. Решение поставленных вопросов лежит в основе пространственного моделирования археологических данных, под которым понимается способ описания чего-либо.

Программный модуль Spatial Analyst позволяет создавать различные полигоны с их последующей исторической интерпретацией (Там же. С. 61).

Анализ взаимосвязи между памятниками может быть осуществлен с использованием синхронного или диахронного подходов. При синхронном подходе анализируемые взаимодействия рассматриваются и интерпретируются как существовавшие в определенный момент времени. Диахронный подход направлен на изучение взаимоотношений между памятниками на протяжении определенного периода времени.

В настоящей работе применяется синхронный подход к городищам дьякова типа, которые рассматриваются как объекты, функционирующие одновременно. Подобный подход вносит определенный уровень условности в создаваемой модели и дальнейшей ее исторической интерпретации. Подобная реконструкция ставит перед исследователем ряд проблем.

Важной проблемой является вопрос об одновременности анализируемых городищ, а также их точной культурной принадлежности. Следует отметить, что достаточно подробно (с привлечением радиоуглеродного датирования) разработана хронология дьяковских городищ только с территории Москворечья ( Кренке , 2011).

Территория исследования охватывает лесную полосу Центральной России в междуречье Волги и Оки. Наиболее крупными реками в данном регионе являются Волга, Ока, Клязьма, Москва, Кострома.

Ареал городищ дьякова типа охватывает Валдайскую, Верхневолжскую, Смоленско-Московскую, Мещерскую физико-географические провинции. Валдайская провинция занимает южную часть Валдайской возвышенности. Между Торопцом и Вышним Волочком ее абсолютная высота нигде не спускается ниже 200 м (уровень воды озер Селигер, Волго и др. – 204–205 м). Ряд холмов достигает высотной отметки 260–280 м. К северу от Вышнего Волочка поверхность заметно снижается до 160–190 м.

В пределах Верхневолжской провинции находится почти вся территория Ярославской области, восточная часть Тверской и западная – Костромской, а также северные окраинные районы Московской и Ивановской областей. На севере провинция продолжается в Вологодской области. Значительную часть занимают низменные равнины с абсолютными высотами в среднем 150–160 м. Наиболее обширна Верхне-Волжская низменность, широкой полосой вытянутая вдоль Волги от Старицы до Рыбинска. Участки возвышенного рельефа наблюдаются преимущественно в западной и восточной окраинах провинции. Более обширны возвышенности Ярославской, Ивановской и Костромской областей, хотя их абсолютные высоты в среднем равны 180–190 м и превышают 200 м на ограниченных площадях. К ним относятся Угличская возвышенность, южную часть которой составляет Борисоглебская возвышенность, Галичско-Чух-ломская, или Плес-Галичская, возвышенность с высотами до 294 м (к западу от оз. Чухломского) (Физико-географическое районирование..., 1963. С. 174). Территория Смоленско-Московской провинции включает одноименную возвышенность, состоящую из нескольких водоразделов с абсолютной высотой более 240 м. В западной части провинции – это Смоленско-Оршский «клин», Ельнинский «узел», Бельско-Духовщинская возвышенность, Рославльское волнистое плато. В восточной части выделяются Гжатско-Можайская и Клинско-Дмит-ровская возвышенности. Наибольшие высоты располагаются на севере провинции; между Селижаровским и Вышним Волочком (в пределах так называемой Вышневолоцкой гряды) междуречья достигают высоты 346 м. По южной окраине провинции высоты падают до 200 м и ниже (Там же. С. 228). В пределах Мещерской провинции преобладают низкие равнины с абсолютными высотами 130–140 м с общим наклоном на юг и восток. В низовьях Оки и Клязьмы высоты снижаются до 100–120 м, а в центральной Мещере (по линии Рязанско-Костромского прогиба) до 100 м и менее (Там же. С. 279).

Городища дьякова типа – это небольшие по площади укрепленные поселения, редко превышающие 3000 м2, с напольной стороны практически на всех четко фиксируются валы, в количестве от 1 до 3. Расположены вблизи рек на возвышенных участках рельефа, это либо узкий мыс, либо останец, как правило расположенный между оврагами или небольшими речками и ручьями. На склонах некоторых городищ присутствуют эскарпы – горизонтальные площадки в виде ступеней.

«Классическим» признаком дьяковских городищ является наличие в нижних напластованиях культурного слоя лепной керамики с сетчатыми (текстильными) отпечатками на поверхности и грузиков дьякова типа. К. А. Смирнов справедливо отмечает, что ареалы грузиков и сетчатой керамики гораздо шире границ дьяковской культуры, и добавляет к типичным признакам наличие особого стиля в изготовлении ювелирных украшений ( Смирнов , 1974. С. 77).

Анализируемые в работе городища были разделены на 4 группы по степени вероятности отнесения того или иного объекта к дьяковским памятникам в границах ареала культуры.

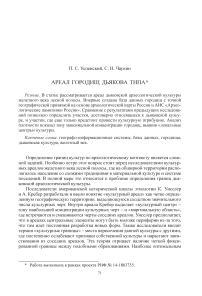

В первую группу входят 240 городищ, отнесенных авторами исследований к дьяковским (рис. 1). Их максимальная концентрация отмечена в долинах крупных рек – Волги и Москвы. Достаточно большая группа городищ расположена на Клинско-Дмитровской гряде – водоразделе Верхней Волги и Оки. Крайними поселениями на востоке являются городища Крылово, Чудь, Новинское; самой

Рис. 1. Карта городищ дьякова типа с вариантами границ распространения культуры

Группы городищ: а – 1-я; б – 2-я; в – 3-я; г – 4-я Границы культуры: д – по: ( Третьяков , 1966); е – по: ( Розенфельдт , 1974); ж – по: (Смирнов, 1974)

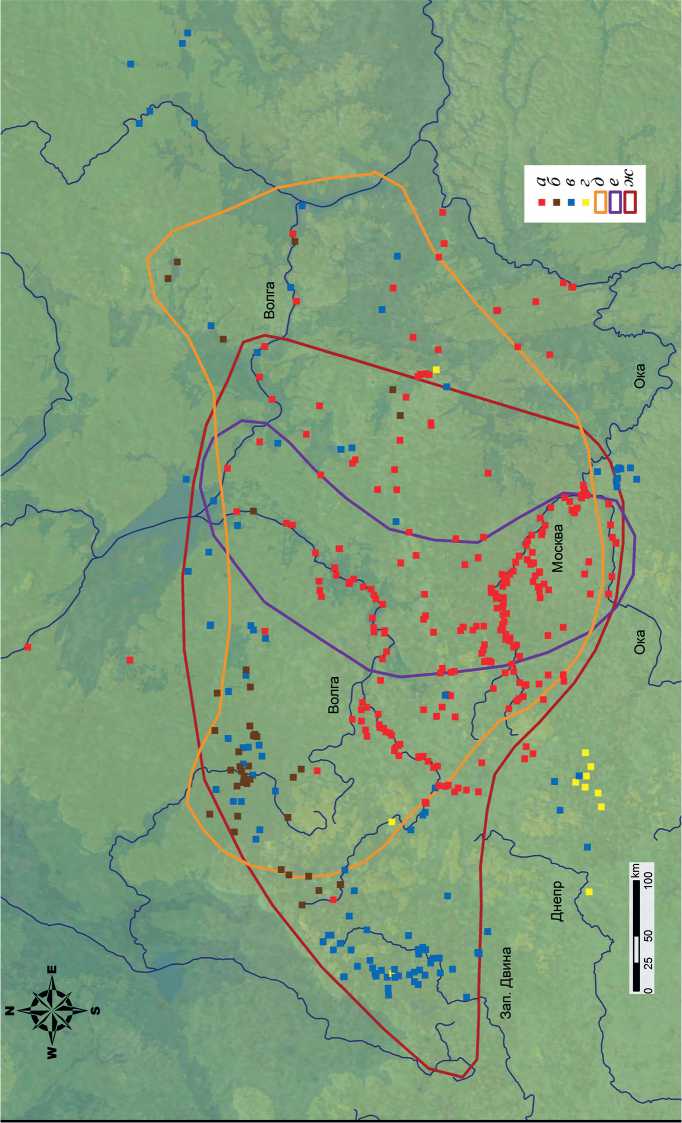

Рис. 2. Плотность городищ дьяковской культуры

Цифры обозначают количество памятников на 30 км2

западной точкой компактной группы является городище Редькино под Ржевом, но отдельные пункты зафиксированы и западнее – в районе Торопца и Осташкова. Южная граница группы и всей культуры проходит по Оке. На севере городища дьякова типа распространяются северо-западнее Рыбинского водохранилища.

Вторая группа городищ – это те, на которых была зафиксирована керамика с сетчатыми отпечатками на поверхности, являющаяся одним из признаков культуры. Данный признак не дает оснований окончательно считать эти городища дьяковскими. Максимальная концентрация таких поселений зафиксирована в районе Вышнего Волочка, их насчитывается 38.

Третья группа – достаточно большая группа памятников, которые по внешним признакам соответствуют городищам железного века, но их четкая атрибуция затруднительна, таких памятников насчитывается 104. В основном они располагаются в периферийной зоне ареала. Наибольшая плотность наблюдается в районе Вышнего Волочка и на участке Торопец – Западная Двина. Б. С. Короткевич в своей диссертации «Ранний железный век в верховьях Западной Двины и Ловати» говорит о культурном многообразии этого региона, указывая на главную роль миграций в коренной смене археологических культур ( Короткевич , 2004. С. 25). Отдельные неатрибутированные памятники встречаются на севере в районе Рыбинского водохранилища и в окрестностях г. Ярославля.

Четвертая группа – это городища, на которых исследователи выделяют слои нескольких культур: днепро-двинско-дьяковские и днепро-двинско-дьяковско-мощинские. Скопление подобных городищ наблюдается юго-восточнее Вязьмы в Угринской низине.

Таким образом, наиболее интенсивно осваивались долины среднего течения Москвы-реки, Волги на отрезке от Твери до Старицы и в районе Вышнего Волочка. Максимальная плотность памятников отмечена на участке от Звенигорода до Тушина (в черте современной Москвы). Их концентрация здесь достигает в среднем 8–9 памятников на 30 км2. Вторая ярко выраженная группа городищ располагается в долине реки Волги от Твери до Старицы с 5–6 городищами на 30 км2. На участке от Твери до Калязина плотность составляет 3–4 памятника на 30 км2. В районе Вышнего Волочка максимальная концентрация достигает 5–6 городищ на 30 км2. В окрестностях Торопца – Андреаполя также отмечена высокая плотность городищ. Два больших скопления памятников приурочено к руслам крупных рек, остальные два располагаются на территориях с развитой озерной системой (рис. 2).

Кроме того, в северо-западной части ареала, на участке Нелидово – Торжок, отчетливо выделяется зона шириной около 100 км, в которой городища не зафиксированы. Отчасти это объясняется наличием в северо-восточной части этой «буферной» зоны Верхне-Волжской низины, территория которой не приспособлена для обустройства городищ. В то же время юго-западная часть зоны расположена на Валдайской возвышенности. Вопрос о природе происхождения этой буферной зоны остается открытым.

Если следовать терминологии американских антропологов Уисслера и Кре-бера, в результате картографирования городищ выделяется культурный центр, расположенный в западной части Волго-Окского междуречья. В то же время дьяковские городища зафиксированы и восточнее, вплоть до Нижнего Новгорода по руслам рек Оки и Волги. В свою очередь, к «маргинальным областям» относятся городища Валдайской возвышенности с высокой плотностью поселений ( Исланова , 2012). В настоящее время остается не совсем ясной культурная атрибуция некоторых памятников, которые в силу географических особенностей имеют явное отличие от «ядра» культуры. Очевидно, что городища дьякова типа были распространены и севернее Рыбинского водохранилища, что подтверждается работами А. Н. Башенькина на Вологодчине.

Список литературы Ареал городищ Дьякова типа

- АКР. Владимирская область/Авт.-сост. М. П. Зимина и др.; под ред. Ю. А. Краснова. М.: ИА РАН, 1995. 379 с.

- АКР. ивановская область/Авт.-сост. К. и. Комаров; под ред. Ю. А. Краснова. М.: ИА РАН, 1994. 224 с.

- АКР. Костромская область/Авт.-сост. К. и. Комаров; под ред. Ю. А. Краснова. М.: Восточная литература, 1999. 367 с.

- АКР. Московская область/Авт.-сост. Г. Г. Король и др.; под ред. Ю. А. Краснова. М.: ИА РАН, 1994. Ч. 1: Балашихинский, Домодедовский, Красногорский, Ленинский, Люберецкий, Мытищинский, Одинцовский, Подольский, Пушкинский, Химкинский, Щелковский районы. 319 с.

- АКР московская область/Авт.-сост. Г. Г. Король и др.; под ред. Ю. А. Краснова. М.: ИА ран, 1995. Ч. 2: Волоколамский, Дмитровский, Истринский, Клинский, Лотошинский, можайский, наро-Фоминский, рузский, Солнечногорский, Талдомский, Шаховской районы. 237 с.

- АКР. московская область/Авт.-сост. Г. Г. Король и др.; под ред. Ю. А. Краснова. М.: ИА РАН, 1996. Ч. 3: ногинский, Орехово-Зуевский, Павло-Посадский, раменский, Сергиев-Посадский, Шатурский районы. 266 с.

- АКР. московская область/Авт.-сост. Г. Г. Король и др.; под ред. Ю. А. Краснова. М.: ИА РАН, 1997. Ч. 4: Воскресенский, Егорьевский, Зарайский, Каширский, Коломенский, Луховицкий, Озерский, Серебряно-Прудский, Серпуховский, Ступинский, Чеховский районы. дополнения. 349 с.

- АКР. Смоленская область/Под ред. Ю. А. Краснова. М.: ИА РАН, 1997. Ч. 1: Смоленск, Смоленский, Велижский, Глинковский, Демидовский, Духовщинский, Кардымовский, Краснинский, монастырщинский, руднянский, Ярцевский районы. 296 с.

- АКР. Смоленская область/Под ред. Ю. А. Краснова. М.: ИА РАН, 1997. Ч. 2: Вяземский, Гагаринский, Дорогобужский, Ельнинский, Ершичский, новодугинский, Починковский, рославльский, Сафоновский, Сычевский, Темкинский, Урганский, Хиславичский, Холм-Жирковский, Шумячский районнi. Дополнения. 262 с.

- АКР. Тверская область/Под ред. А. В. Кашкина. М.: ИА РАН, 2003. Ч. 1: Г. Тверь, Зубцовский, Калининский, Калязинский, Кашинский, Кимрский, Конаковский, Лихославльский, рамешковский, Спировский, Старицкий, Торжокский районы. 528 с.

- АКР. Тверская область/Под ред. А. В. Кашкина, Г. Г. Король. м.: ИА РАН, 2007. Ч. 2: Андреапольский, Бельский, Жарковский, Западнодвинский, нелидовский, Оленинский, ржевский, Торопецкий районы. 440 с.

- АКР Тверская область/Под ред. А. В. Кашкина. М.: ИА РАН, 2010. Ч. 3: Бежецкий, Весьегонский, Вышневолоцкий, Кесовогорский, Краснохолмский, Кувшиновский, Лесной, максатихинский, молоковский, Сандовский, Селижаровский, Сонковский районы. 311 с.

- АКР. Тверская область/Под ред. А. В. Кашкина. М.: ИА РАН, 2012. Ч. 4: Бологовский, Осташковский, Пеновский, удомельский, Фировский районы. 484 с.

- АКР Ярославская область/Под ред. А. В. Кашкина. М.: ИА РАН, 2005. 408 с.

- Афанасьев Г. Е., Савенко С. Н., Коробов Д. С., 2004. Древности Кисловодской котловины. М.: научный мир. 240 с.

- Исланова И. В., 2012. Древности в верховьях Волги (ранний железный век и раннее средневековье). М.: ИА РАН. (рсм; вып. 14). 220 с.

- Короткевич Б. С., 2004. ранний железный век в верховьях Западной Двины и Ловати: Автореф. дисс.. канд. ист. наук. СПб. 30 с.

- Кренке Н. А., 2011. Дьяково городище: культура населения бассейна москвы-реки в I тыс. до н. э. -I тыс. н. э. М.: ИА РАН. 543 с.

- Розенфельдт И. Г., 1974. Керамика дьяковской культуры//Дьяковская культура/ред. Ю. А. Краснов. М.: наука. С. 90-197.

- Смирнов К. А., 1974. Дьяковская культура (материальная культура городищ междуречья Оки и Волги)//Дьяковская культура/ред. Ю. А. Краснов. м.: наука. С. 7-89.

- Токарев С. А., 1978. История зарубежной этнографии. М.: Высшая школа. 350 с.

- Третьяков П. Н., 1966. Финно-угры, балты и славяне на Днепре и Волге. Л.: наука. 308 с.

- Физико-географическое районирование нечерноземного центра/Под ред. н. А. Гвоздецкого. М.: Изд-во московского ун-та, 1963. 451 с.