Архаичные формы связки быть в поэтической речи XVIII столетия: грамматические и стилистические особенности

Автор: Патроева Н.В.

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: К 130-летию со дня рождения М. И. Пигина

Статья в выпуске: 7 т.44, 2022 года.

Бесплатный доступ

В контексте лингвистического наследия М. И. Пигина рассматривается промежуточное положение синкретичных конструкций с глаголом быть на материале поэтических текстов XVIII века. Анализируется постепенная утрата использования отвлеченных связок и бытийных глаголов в разных жанрах. Полученные данные сопоставляются с материалами грамматических трактатов XVIII века и трудов по истории русского синтаксиса ХХ столетия. На базе текстов Национального корпуса русского языка рассматриваются архаичные формы есмь, еси и есте, анализируется частотность соответствующих форм в поэтических текстах. На основе поэтических контекстов эпохи барокко и классицизма, а также с учетом данных «Синтаксического словаря русской поэзии XVIII века» подтверждаются тенденции, связанные с сокращением использования подобных форм. Отмечается актуализация связок в формах настоящего времени в «высоких» жанрах, использование связок с целью фольклорной стилизации, а также общая тенденция к сокращению архаичных связочных форм в пушкинскую эпоху.

Поэтический синтаксис, глагол-связка, глагол быть, поэтическая грамматика, м. и. пигин благодарности

Короткий адрес: https://sciup.org/147240293

IDR: 147240293 | УДК: 811.161.1.36 | DOI: 10.15393/uchz.art.2022.819

Текст научной статьи Архаичные формы связки быть в поэтической речи XVIII столетия: грамматические и стилистические особенности

Матвей Иванович Пигин, стоявший у истоков формирования историко-грамматической научной школы Петрозаводского государственного университета, одну из своих работ специально посвятил предложениям с глаголом быть [11], которые, по мнению автора, оказываются синкретичными по своей синтаксической сущности, занимая промежуточное положение между глагольным и именным типом конструкций: в случае когда глагол быть выступает в экзистенциальном лексическом значении и является полнозначным в позиции простого глагольного сказуемого при подлежащем – субъекте бытия, предложение относится к вербальному типу; если в составе сказуемого имеется связочный глагол быть – результат переносного употребления в абстрактном, гораздо более отвлеченном значении, то конструкция превращается в именную с подлежащим – субъектом состояния и квалификации.

Связка1 быть – омоним (по другой точке зрения, лексико-семантический вариант, то есть

одно из значений) бытийного глагола – уникальна не только в том отношении, что является полностью грамматикализованной и участвует в образовании аналитических форм, но и в парадигматическом плане: это единственный в русском языке глагол, который в ходе эволюции морфологической системы утратил в презенсе изменение по лицам и числам. По поводу исторических изменений в парадигме настоящего времени глагола быть М. И. Пигин отмечает:

«В старший период истории русского языка (XI–XII– XIII вв.) глагол “есть” мог изменяться по лицам и числам и мог употребляться в значении ‘находиться’, а также в значении ‘существует’ с оттенком процессуальной длительности бытия» [11: 212].

Также М. И. Пигин останавливается на проблеме происхождения супплетивных форм есмь, еси, есте, есть настоящего времени в сопоставлении с инфинитивом быть [11: 195]: если древнерусское быти восходит к индоевропейскому корню основы bheuo со значением ‘расти’ (ср. быльем поросло, былинка), то супплетивные образования этимологически связаны с корнем es, обо- значавшим ‘дышать’, ‘жить’ (ср. с санскритским asus – ‘жизнь’). Архаичный атематический тип спряжения, в современном русском языке свойственный глаголам есть (в значении ‘кушать’) и дать и производным от них, у быть в настоящем времени представлен только формами третьего лица есть и суть, стилистически ограниченными в основном сферой научной речи.

Д. В. Руднев, посвятивший целый ряд своих исследований анализу становления полузнамена-тельных связок в русском языке XVI–XVII веков, констатирует, что «отсутствие работ, в которых описывались связки в отдельные периоды русского языка, не позволяет проследить становление связочных глаголов как системы» [15: 300]. Одним из редких исключений являются работы Г. Н. Акимовой [1: 27–44], изучавшей значения и синтагматику связочных средств в ломоносовском наследии и констатировавшей на основе своих наблюдений активное использование связки есть в научной прозе XVIII века под влиянием не только латинского, но и церковнославянского языка: по образцам книжных памятников прошлого совершалось формирование «метафизического» слога.

С точки зрения развития историко-синтаксических и историко-стилистических исследований важно проследить судьбу постепенной утраты использования бытийных глаголов и отвлеченных связок первого и второго лица в различных жанрово-стилистических сферах русской литературной речи, тем более что подобные попытки уже предпринимались.

Представляется интересным также сравнить рекомендации, даваемые в грамматических трактатах XVIII века относительно употребления форм настоящего времени бытийного глагола и омонимичной ему отвлеченной связки, с реальной речевой практикой того же времени. Поскольку основными жанрами художественной словесности в тот период были стихотворные, то задачей данной статьи является анализ функционирования форм есмь , еси , есмы , есте в русской поэтической речи на материале источников XVIII столетия2 – периода формирования новых общелитературных норм.

ОБСУЖДЕНИЕ

На неупотребительность форм настоящего времени глагола быть в живой русской речи указывали авторы грамматик XVIII – начала XIX века. Например, В. Е. Адо(а)дуров в своих написанных по-немецки правилах русской грамматики издания 1731 года («Anfangs-Gründe der Russischen Sprache») по поводу использования форм глагола быть замечает:

«…далее приведены две парадигмы, первая бытийного глагола ( Verbo Substantiuo ) я есмь (ich bin), а вторая глагола я имею (ich habe). Их еще называют вспомогательными глаголами ( Verba Auxiliaria ): несмот ря на то что говорить о них применительно к спряжениям в русском языке не нужно, поскольку, как уже было сказано, они используются при образовании будущего времени, то их следует иметь в виду»3,

– не уточняя далее, зачем «следует» читателю грамматики русского языка «иметь в виду» эти формы. Далее приводится сама парадигма: я есмь , ты еси , он есть , мы есмы , вы есте , они суть и пр. Вероятно, Василий Адодуров здесь намекает на архаический характер данных форм: неслучайно в разделе «О синтаксисе» хотя и говорится о глаголе есмь , но приводятся формы прошедшего и будущего времени:

«Глагол Есмь (ich bin) и его производные (Deriutata) требуют постоянного использования перед ними именительного падежа, а после себя либо именительного , либо творительного падежа : онъ будетъ АрхТереемъ (er wird ein Bischof werden), Ево отецъ былъ человЬкъ учоной (sein Vater war ein gelehrter Mann)»4.

М. В. Ломоносов в своей «Российской грамматике» 1755 года уже прямо и уверенно заявляет, что формы есмь , еси , есмы , есте «не-употребительны»5, «глаголъ есть свойственно в российском языке разумеется и редко явственно изображается, особливо в обыкновенном штиле и в разговорах…»6, а суть не в живой речи, а «в письме только употребляется»7.

Горячий сторонник и талантливый продолжатель ломоносовских идей А. А. Барсов, которого своим наставником в грамматике считал, например, Н. М. Карамзин, дает уже гораздо более пространный комментарий, касающийся употребления форм глагола быть в современной грамматисту речи:

«…изъ всѣхъ лицъ настоящаго времени изъявительнаго наклоненія глагола существительнаго Есмь , въ россійскомъ языкѣ употребительно только третіе Единственное есть , и нѣсколько еще множественное суть ; и то развѣ въ уче-номъ содержании, или въ высокомъ слогѣ… Въ обык-новенныхъ же разговорахъ, письмахъ и сочиненіяхъ, по наибольшей части ихъ пропускаютъ… Еси же, есмы есте , принадлежатъ единственно къ славенскому языку, а въ россійскомъ совсѣмъ не употребительны…»8.

А. Х. Востоков в «Русской грамматике» рассуждает в духе ломоносовских и барсовских рекомендаций:

«3. Когда же сказуемое есть глаголъ составной , тогда связью служитъ вспомогательный глаголъ есть , суть , былъ , будетъ , и пр., напр. Праздность есть порокъ. Уче-никъ былъ прилѣженъ. Учитель будетъ доволенъ. 4. Гла-голъ вспомогательный настоящего времени есть , суть , при именахъ прилагательныхъ и причастіяхъ, а иногда и при существительныхъ въ сказуемомъ опускается…»9.

Таким образом, А. Х. Востоков отмечает, что связка в форме настоящего времени, как правило, элиминируется даже в третьем лице, особенно часто при прилагательных и причастиях в составе предиката, однако в своих стихотворных опытах прибегает к использованию подобных форм с целью не только версификационной, но и стилистической10 (всего в 58 произведениях Востокова, вошедших в поэтический подкорпус НКРЯ, зафиксировано 15 репрезентаций связки быть в формах есте , есть , суть ).

Историки русского синтаксиса стремились выявить не только тенденции, связанные со снижением активности употребления глагола быть в формах презенса (см. труды Ф. И. Буслаева, А. А. Потебни, А. И. Соболевского, А. А. Шахматова, В. И. Борковского, Я. А. Спринчака, П. С. Кузнецова, Т. П. Ломтева и др.), но и особенности грамматического и стилистического использования парадигмы настоящего времени бытийного глагола и омонимичной ему отвлеченной связки. Так, Л. А. Булаховский характеризует использование есть и суть как «синтаксическую особенность, типичную для XVIII века и вошедшую в литературный язык под влиянием образцов старославянских» [3: 297]. По наблюдениям Л. А. Булаховского, «форма 3-го л. мн. ч. суть может считаться живою только в древнейших памятниках русского языка», более поздние примеры использования сугубо книжной формы суть часто оказываются грамматически неправильными, с постановкой при субъекте в форме ед. ч. [2: 216].

РЕЗУЛЬТАТЫ

Форма ЕСМЬ

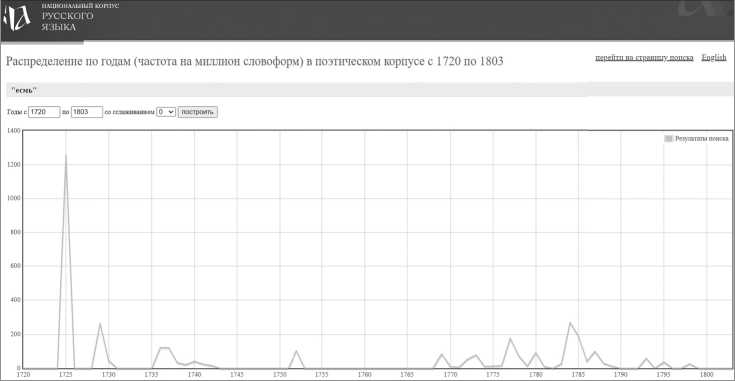

По данным НКРЯ, форма есмь отмечена 23 вхождениями в 21 произведение на протяжении

XVIII столетия (в среднем 0,008 словоупотребления на 3018 документов периода, содержащихся в поэтическом подкорпусе), из которых 4 приходится на полнозначный бытийный глагол: Тебя я где ни ощущаю, В весельях ли я есмь твоих… (Ф. И. Дмитриев-Мамонов. «О Роскошь, сладостна во свете…», 1769 г.); Я есмь ; – конечно, есть и Ты! (Г. Р. Державин. «Бог», 1784 г.); Я есмь , меня не позабудешь… (Я. Б. Княжнин. «Стансы Богу», 1780 г.); Всегда я буду, есмь и был… (А. Н. Радищев. «Творение мира», 1785–1789 гг.); 6 примеров использования отвлеченной связки при именной части, выраженной кратким при-лагательным11, местоимением или причастием12: Я был, я есмь , я счастлив буду, Паллада Севера, тобой… (А. И. Клушин. «Благодарность Екатерине Великой за всемилостивейшее увольнение меня в чужие краи с жалованьем», 1793 г.); …Дарьин муж всегда найдет во мне Слугу, каков я был и есмь его жене (Ю. А. Нелединский-Мелецкий. «Письмо к Дарье Ивановне Головиной из Витебска», 1783–1785 гг.); Есмь еще на всяку нощь Ложе плачем умываяй И слезами напо-яяй, Отчужден всего и тощ (В. К. Тредиаков-ский. «Ода VIII. Парафразис псалма 6», 1752 г.); 9 репрезентаций – связка при именительном … я житель есмь Ямския слободы… (В. И. Майков. «Елисей, или Раздраженный Вакх» 1769 г.); и т. п. примеры; 3 – при косвенных падежах существительного: Аще и росски пишу, не росска есмь рода … (А. Д. Кантемир. «Автор о себе (эпиграмма III)», 1729–1730 гг.), из них 2 иллюстрации приходятся на творительный падеж – конструкция, затем ушедшая из употребления: Мне славно, что я есмь толь храбрых войск царем !.. (М. М. Херасков. «Россиада», 1771–1779 гг.); Не я ли есмь виной сих тварей бытия? (В. И. Майков. «Суд Паридов», 1777 г.) – см. также рис. 1.

Рис. 1. Частотность формы есмь в русской поэзии XVIII века

Figure 1. Frequency of the form есмь ( esm’ ) in the eighteenth-century Russian poetry

В державинской фразе, интересной использованием «высокого» старославянизма – местоимения 1 л. ед. ч., отсутствует дейктический коррелят в составе предиката при связке (предполагаемое слово тот , к которому относится придаточная часть): «Аз есмь , - вещал, - кто равен Богу !.. (Г. Р. Державин. «На рождение великого князя Михаила Павловича», 1798 г.).

Еще в одном из контекстов именная часть при связке не называется в соответствии с жанром «загадки», так что возникает фигура умолчания:

Я в трех частях земли; меня в четвертой нет;

Меня ж иметь в себе не может целый свет;

Но мир меня в себе имеет, и комар;

Не может без меня земной стояти шар.

Еще ли ты меня не знаешь? Я есмь . (В. И. Майков.

«Я в трех частях земли; меня в четвертой нет…», 1773 г.)

Всего для леммы есмь зафиксировано 152 контекста в 107 документах на протяжении трех веков развития русской лирики, или в среднем 0,002 вхождения в 93930 документах, хранящихся в поэтическом подкорпусе НКРЯ, то есть частотность использования есмь в диахронической перспективе оказывается вчетверо меньше, чем в XVIII веке13.

Стихотворные произведения, в которых наблюдается использование формы есмь , предсказуемо относятся к «высоким» жанрам оды, переложения псалма, героической поэмы, элегии «ad futuram memoriam» и «ad gloriam», молитвы:

Возвратись моя радость, Марсова защита:

Марс, не Марс без тебя есмь , ах!

(В. К. Тредиаковский. «Элегия о смерти Петра Великого», 1725 г.);

Но зрите, зрите, что есмь я;

И нет нигде другого бога.

(В. К. Тредиаковский. «Ода XVIII. Парафразис вторыя песни Моисеевы», 1752 г.);

Весь, Боже, Твой я есмь , и жду во всякой доле, Что Давший жизнь свершит и счастие мое.

(Ю. А. Нелединский-Мелецкий. «Молитва», 1787 г.);

Хранитель росского престола я есмь дух, Склони к моим словам внимательный твой слух... (В . И. Майков. «Освобожденная Москва», 1772–1773 гг.);

Светильник правды нарицаюсь;

Небес прещедрых я есмь дщерь.

(В. И. Майков. «Ода ищущим мудрости», 1778 г.);

Боже, Боже! Отче мой! - сын к Тебе взывает; Человек Тебя Отцем смело называет.

Хоть по плоти, яко червь, пред Тобой я низок;

Но по духу моему я к Тебе есмь близок.

(Н. П. Николев. «Молитва покаяния», 1795 г.);

Я есмь Еней, о ком молва гремит трубою.

(В. П. Петров. «Еней», 1770–1781 гг.).

Исключения из этого стилистического ряда немногочисленны и фиксируются в пародии14 (травестийной ирои-комической поэме), анакреонтической оде, послании, например:

«Отвори, - Любовь сказал мне, Младенец я есмь , не бойся.

(А. Д. Кантемир. «Из Анакреонта. О любви», 1736–1742 гг.);

Не чудно, что я вам столь многим есмь отец.

(В. И. Майков. «Елисей, или Раздраженный Вакх», 1769 г.).

Связка ЕСИ

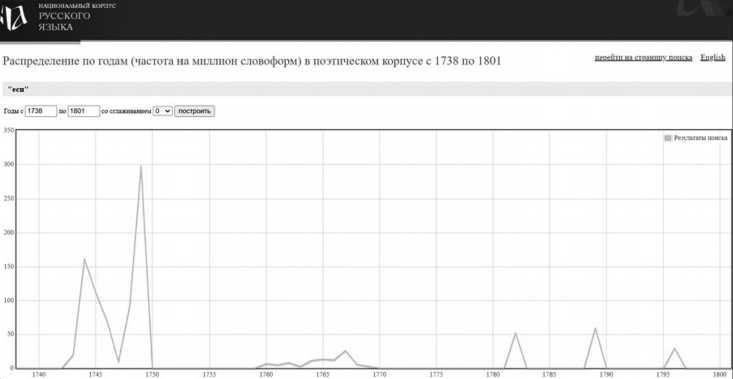

Форма еси зафиксирована на протяжении трех веков в 77 документах поэтического подкорпуса НКРЯ (всего 108 вхождений), причем на XVIII столетие приходится только 6 словоупотреблений в 5 документах – см. рис. 2, или в среднем 0,002 словоупотребления на 1 документ из 3018 входящих в НКРЯ стихотворных произведений данного периода. Таким образом, активность еси в 4 раза ниже, чем у есмь , хотя в диахронической перспективе эта частотность только вдвое меньше, чем у формы 1 л. ед. ч.: в среднем 0,001 вхождения в 94930 документов всего под-корпуса15.

Рис. 2. Частотность формы еси в русской поэзии XVIII века

Figure 2. Frequency of the form еси ( esi ) in the eighteenth-century Russian poetry

Увеличение средней активности использования формы еси начиная с пушкинского периода обусловлено главным образом тем, что эта связка обычно привлекается в составе формулы в целях фольклорной стилизации, только диахронически сохраняя отношение к системе вспомогательных глаголов и грамматически трансформируясь при клишированном использовании, например, в «Добрыне» Н. А. Львова: «Ох ты гой еси , русский твердый дух!..» (1796 г.)16.

Несмотря на удобство использования этой «ямбической» по акцентной структуре связки в русском стихе, вне подобных формульных контекстов связка 2 л. ед. ч. используется в поэзии XVIII столетия уже спорадически – исключительно в жанре молитвы, обращенной к Богу, Богородице, песни (духовной оды, гимна – в том числе один пример и у «новатора» Н. М. Карамзина в переводе произведения английского поэта А. По(у)па):

Ты вся еси святаго духа исполненна.

(Стефан Яворский. «Ты, облеченна в солнце, Дево Богомати…», 1705 г.);

Каков еси , един ты сам себя познал,

Свой разум с мудростью и с силой соравнял…

Един ты истинный и бесконечный бог,

Господь еси ты всех небесных воев сильных!

(Ф. П. Ключарев. «Песнь Всемогущему», 1782 г.);

…ты еси источник блага…

(Н. М. Карамзин. «Всеобщая молитва, сочиненная г. Попом», 1789 г.).

Примечательно, что всех случаях использования связки еси в именной части сказуемого присутствует форма именительного падежа (как указывалось выше, при вспомогательном глаголе в форме есмь уже шире используется косвеннопадежная именная часть).

Связка ЕСТЕ

Форма 1 л. мн. ч. есмы не представлена в материалах поэтического подкорпуса НКРЯ. Связка 2 л. мн. ч. есте отмечена лишь двумя вхождениями в следующих контекстах из лирики XVIII столетия (бытийный глагол в этой форме не зафиксирован в поэтической речи эпохи)17 – из элегии, переведенной с латинского И. Максимовичем, и из написанной александрийским стихом поэмы Ф. Козельского:

Вы есте свидетели, дебри и потоки…

(И. П. Максимович. «Сия ли в рождение мое бысть планета…», 1714–1732 гг.);

Но мню, что вы есте велико божество.

(Ф. Я. Козельский. «Незлобивая жизнь», 1769 г.).

Таким образом, самой употребительной среди устаревших отвлеченных связок 1 и 2 лица оказывается в русской поэтической практике форма есмь .

ВЫВОДЫ

Выявленная в процессе исследования частотность использования форм глагола быть в настоящем времени подтверждает отмеченную уже историками русского синтаксиса для литературной речи тенденцию к совершавшемуся на протяжении Нового времени сокращению использования форм есмь , еси , есмы , есте , практически утраченных еще в старорусский период в живом устном употреблении.

Презенс от быть используется поэтами грамматически правильно18 и сопровождает в качестве связки или полнозначного экзистенциального глагола подлежащие-субъекты, выраженные местоимениями 1 и 2 лица, антецедентами которых являются чаще всего христианский Бог, Богородица, боги из античных мифов, светские правители, реже – лирический герой стихотворения или персонаж поэтического нарратива.

Есмь , еси , есте не участвуют в рифмообразо-вании, занимая позиции начала (более сильную) и середины стиха19, однако функционально-семантический вес бытийного глагола и связки возрастает в случае морфологически гетерогенного лексического повтора – сопряжения в одной строке разных временных форм глагола быть .

В последней четверти XVIII века отмечаются первые случаи формульного использования связок ( гой еси ) с целью фольклорной стилизации и, напротив, фактически исчезает употребление связки в составе сложного прошедшего времени20.

Связки в формах настоящего времени используются поэтами по преимуществу в «высоких» жанрах переложения псалма, духовной оды, героической поэмы, молитвы, что подчеркивает, с одной стороны, стремление сохранить преемственность традиций церковной литературы и светской словесности, с другой – релевантные для классицистической поэзии процессы стилистической дифференциации различных жанров. Пушкинская эпоха демонстрирует значительное сокращение архаичных связочных форм в связи с усилившимся процессом демократизации русской литературной речи.

областного университета. Сер. Русская филология. 2010. № 3. С. 38–44.

Попова Л . В . К вопросу о соотношении понятий вспомогательный глагол и связка // Ярославский педагогический вестник. 2012. № 2. Т. 1 (Гуманитарные науки). С. 157–160.

Шарандин А . Л . Глагол в истории отечественного языкознания: к вопросу о месте глагола в системе частей речи русского языка: Монография. Тамбов: Изд-во Тамбовского ун-та, 2003. 123 с.

Список литературы Архаичные формы связки быть в поэтической речи XVIII столетия: грамматические и стилистические особенности

- Акимова Г. Н. Очерки по синтаксису языка М. В. Ломоносова // Грамматика и стилистика русского языка в синхронии и диахронии: Очерки / Отв. ред. С. В. Вяткина, Д. В. Руднев. СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2012. С. 13-290.

- Булаховский Л. А. Исторический комментарий к русскому литературному языку. Киев: Радянська школа, 1958. 488 с.

- Булаховский Л. А. Русский литературный язык первой половины XIX века: Фонетика. Морфология. Ударение. Синтаксис. М.: Учпедгиз, 1954. 468 с.

- Граннес А. Варьирование прилагательных в составном сказуемом с формами повелительного наклонения будь, будьте // Граннес А. Избранные труды по русскому и славянскому языкознанию / Под ред. В. Б. Крысько. М.: Языки русской культуры, 1998. С. 366-377.

- Зубова Л. В. Поэзия Марины Цветаевой: Лингвистический аспект. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1989. 264 с.

- Зубова Л. В . Форма суть в поэзии Иосифа Бродского // Wiener Slawistischer Almanach. Wien, 1996. Bd. 37. S. 109-117.

- Зубова Л. В. Форма суть в поэтическом языке Иосифа Бродского // Зубова Л. Поэтический язык Иосифа Бродского: Статьи. СПб.: ЛЕМА, 2015. С. 5-20.

- Котов А. А. Прилагательные-предикаты в русском литературном языке XVII-XVIII веков: грамматический аспект. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2017. 89 с.

- Патроева Н . В . Зачины с экзистенциальным глаголом ЕСТЬ в русской поэзии XVIII-XX вв.: опыт грамматического и функционально-семантического описания // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. Сер. Общественные и гуманитарные науки. 2012. № 7 (128). Т. 1. С. 68-72.

- Патроева Н. В . Инициальные бытийные предложения в русской поэзии XVIII-XX вв.: опыт грамматического и функционального описания // Язык. Словесность. Культура. 2012. № 5-6. С. 6-31.

- Пигин М. И. Конструкция речи с глагольным сказуемым, выраженным глаголом «быть» в знаменательной форме, в истории русского языка // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. Сер. Исторические и филологические науки. 1956. Т. VI. Вып. I. С. 193-212.

- Попова Л. В. К вопросу о соотношении глагола и связки // Вестник Московского государственного областного университета. Сер. Русская филология. 2010. № 3. С. 38-44.

- Попова Л. В . К вопросу о соотношении понятий вспомогательный глагол и связка // Ярославский педагогический вестник. 2012. № 2. Т. 1 (Гуманитарные науки). С. 157-160.

- Попова Л. В . Связка: позиция, функция, семантика // Русский язык в школе. 2011. № 9. С. 50-55.

- Руднев Д. В . Система связочных глаголов в русском языке XVIII века // Грамматика и стилистика русского языка в синхронии и диахронии: Очерки / Отв. ред. С. В. Вяткина, Д. В. Руднев. СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2012. С. 300-313.

- Шарандин А. Л. Глагол в истории отечественного языкознания: к вопросу о месте глагола в системе частей речи русского языка: Монография. Тамбов: Изд-во Тамбовского ун-та, 2003. 123 с.