Археологическая практика в системе научно-учебной работы (на опыте деятельности Западносибирского отряда Североазиатской комплексной экспедиции ИАЭТ СО РАН)

Автор: Дураков Игорь Альбертович, Мыльникова Людмила Николаевна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Преподавание археологии и этнографии в вузах

Статья в выпуске: 5 т.15, 2016 года.

Бесплатный доступ

Полевая археологическая практика является составной частью программы подготовки будущих историков, культурологов, краеведов и музеологов. Западносибирский археологический отряд Североазиатской комплексной экспедиции ИАЭТ СО РАН (начальник отряда - академик РАН, заместитель директора ИАЭТ СО РАН В. И. Молодин) является одним из подразделений, на базе которого проводится полевая археологическая практика студентов НГПУ (с 1973 г.) и НГУ (с 1974 г.). Задачи практики в последние годы реализуются на поселениях и могильниках Венгеровского археологического микрорайона (Новосибирская обл.). Работы проводятся с применением передовых методик полевых исследований. Используется новейшее оборудование. Вся археологическая практика делится на два больших этапа: подготовительный и непосредственно связанный с полевой работой. В НГУ разработаны необходимые процедуры осуществления задач подготовительного этапа, которые руководители отряда переносят и на представителей других вузов. В ходе археологической практики решаются исследовательские, образовательные и воспитательные задачи. Студенты получают навыки работы, связанные с проведением археологических разведок, раскопок поселений и могильников, участвуют в камеральной обработке материалов, отрабатывают экскурсионные и лекционные программы. Большую роль археологическая практика играет в воспитании коллективизма, привитии трудовых навыков и развитии научных интересов. Наработанный опыт и традиции проведения археологической практики являются важной частью процесса подготовки специалистов-бакалавров.

Западносибирский археологический отряд, нгпу, нгу, полевая практика, задачи, опыт, результаты

Короткий адрес: https://sciup.org/147219603

IDR: 147219603 | УДК: 902/903/904

Текст научной статьи Археологическая практика в системе научно-учебной работы (на опыте деятельности Западносибирского отряда Североазиатской комплексной экспедиции ИАЭТ СО РАН)

Археологическая практика является неотъемлемой частью подготовки в высших учебных заведениях будущих историков, культурологов, краеведов и музеологов [Полевые практики..., 2009].

Основная цель полевой археологической практики заключается в закреплении у сту- дентов базовых теоретических знаний о современных методах и приемах проведения археологических разведок и стационарных раскопок памятников разных видов, формировании ряда практических навыков полевых исследований, развитии исследовательского подхода к изучению вещественных

-

* Исследование проведено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-28-00045).

Дураков И. А. , Мыльникова Л. Н. Археологическая практика в системе научно-учебной работы (на опыте деятельности Западносибирского отряда Североазиатской комплексной экспедиции ИАЭТ СО РАН) // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2016. Т. 15, № 5: Археология и этнография. С. 9–19.

ISSN 1818-7919

Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2016. Том 15, № 5: Археология и этнография

памятников – основных источников информации о древнейшей истории России. Практика является дополнением, необходимым для понимания главных положений, излагаемых в учебных курсах, которые она призвана наполнить реальным содержанием на основе материалов из конкретных археологических памятников. Учитывая значение археологической практики в учебной программе, в воспитательной и образовательной деятельности НГПУ и НГУ, можно следующим образом определить ее основные задачи.

Прежде всего, она призвана показать многообразие и важность археологических источников для реконструкции исторического прошлого и одновременно способствовать вовлечению учащихся в научный поиск.

Не менее важной представляется задача формирования основ профессиональных умений и навыков организации труда в археологической экспедиции, ведения полевой и финансовой документации, обеспечения первичной камеральной обработки материалов, полевой реставрации и консервации находок, предварительной интерпретации полученных данных.

Одним из научно-исследовательских подразделений, на базе которых проводится полевая археологическая практика студентов, является Западносибирский археологический отряд Североазиатской комплексной экспедиции ИАЭТ СО РАН. Отряд создан в 1973 г. В. И. Молодиным (ныне академик РАН, заместитель директора ИАЭТ СО РАН). С этого же года в отряде начали проходить практику студенты НГПУ (ранее НГПИ) [Молодин, 2006], а с 1974 г. – и НГУ [Мо-лодин и др., 2009. С. 42]. В разные годы в Западносибирском отряде практиковались студенты, в дальнейшем профессионально связавшие свою судьбу с археологией: член-корреспондент РАН Н. В. Полосьмак, доктора исторических наук В. А. Зах, В. И. Соболев, А. И. Соловьев, кандидаты исторических наук В. Н. Добжанский, В. С. Елагин, Н. С. Ефремова, Ж. В. Марченко, Е. А. Соловьева, М. А. Чемякина и многие другие. В настоящее время в составе отряда работает большая группа ученых ИАЭТ СО РАН различной специализации, аспиранты, а также студенты из НГПУ, НГУ, КемГУ, СургГПУ, группы учащихся средних школ и гимназий Новосибирской области. Совме- стная учебная археологическая практика студентов-первокурсников, старшекурсников, аспирантов и школьников имеет положительное значение для всех, в том числе и в учебно-воспитательном отношении. В экспедициях они работают с учеными мирового уровня, иностранными специалистами из Германии, Великобритании, Индии и Китая, имеют возможность ознакомиться с разными направлениями отечественной и зарубежной научной мысли.

Задачи полевой археологической практики на базе Западносибирского отряда в последние годы реализуются на памятниках Венгеровского археологического микрорайона (Новосибирская обл.). Эти объекты имеют ряд особенностей [Снигиревский, Шитов, 2004; Снигиревский, 2009]. Одна из них – доступность микрорайона. Изучение объектов, с одной стороны, возможно с применением археологических методов, не требующих дорогостоящего оборудования, а с другой – памятники могут быть введены и в программы мультидисциплинарного исследования. Они обладают характеристиками, типичными для региона, а их специфика заключена в расположении в лесостепной зоне с большим количеством озер, в непосредственной близости от рек Омь и Тартас. Объекты включены в микрорайон – группу разнотипных и разновременных памятников (более 20 ед.), размещенных на ограниченной площади. При этом каждый памятник – эффектный, сложный, с классическими типовыми элементами.

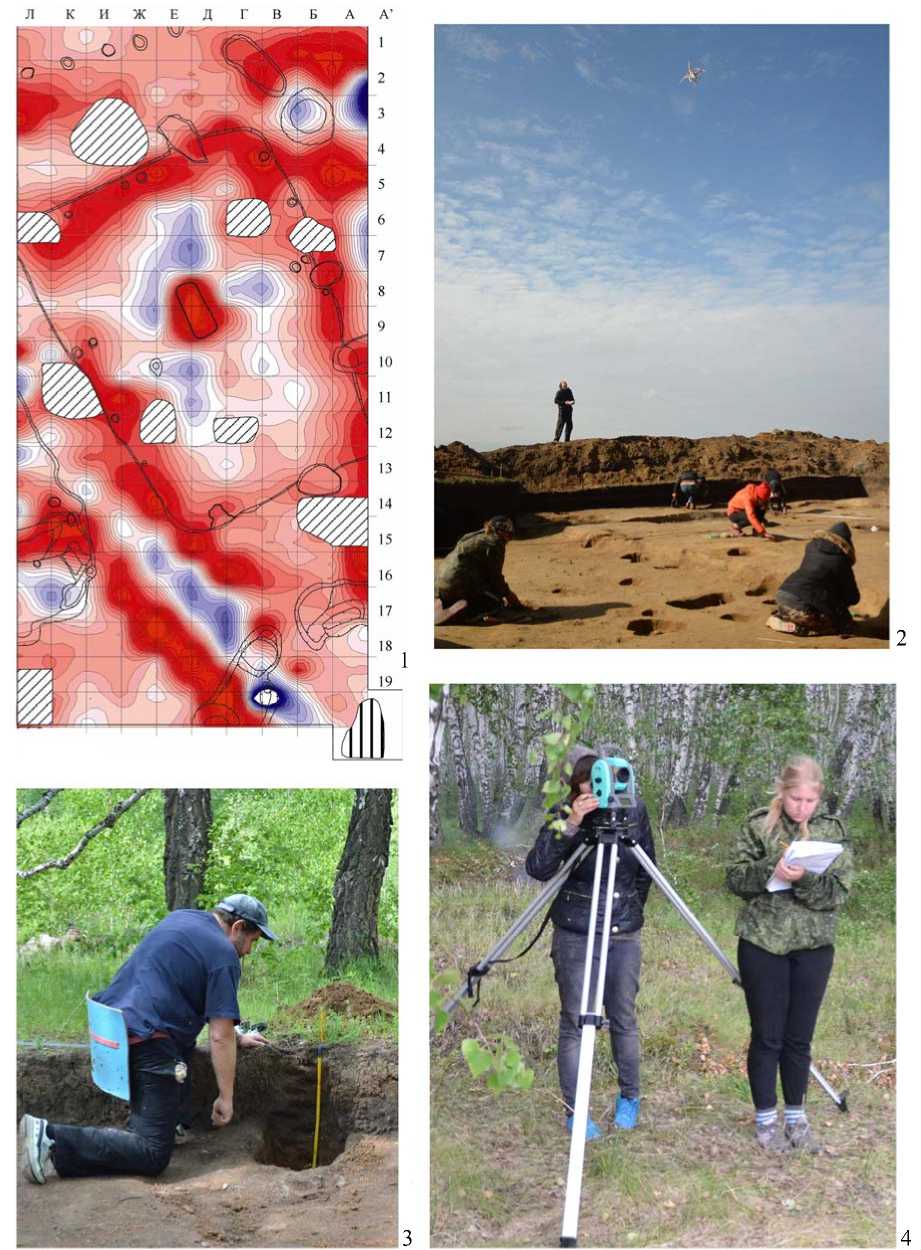

В связи с этим работы проводятся с применением передовых методик полевых исследований, используется новейшее оборудование (рис. 1) (с некоторыми разработками студенты знакомятся на стадии тестирования).

План и тематика археологической практики зависят непосредственно от задач, стоящих перед экспедицией. Они определяются каждый год заново в зависимости от конкретных целей проводимого исследования, наличия грантов, хозяйственных договоров и т. п.

Вся археологическая практика в отряде делится на два больших этапа: подготовительный и непосредственно связанный с работой в полевых условиях. Подготовительный этап важен тем, что обеспечивает решение ряда задач, позволяющих исключить проблемы, возникающие на этапе

Рис. 1 (фото). Применение различных методов при исследовании памятников: 1 – геофизическая карта жилища № 3 поселения Венгерово-2 с наложенным на нее планом, полученным в ходе раскопок; 2 – фотосъемка раскопа на поселении Венгерово-2 с использованием квадрокоптера; 3 – забор грунта из объекта на поселении Старый Тартас-5 доктором геолого-минералогических наук А. Ю. Казанским; 4 – снятие данных при помощи тахеометра основной работы. В НГУ разработаны необходимые действия по реализации целей данного этапа [Новикова, Скобелев, 2009], которые руководители Западносибирского отряда переносят на представителей всех вузов, отрабатывающих практику в отряде.

Перед началом основных работ руководитель практики знакомит студентов с научной регламентацией археологических раскопок, производимых на территории Российской Федерации (Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Открытый лист и документация, подготовка которой законом возложена на ИА РАН). Дается информация о конкретных научных задачах полевого сезона, сроках работ. Проводятся инструктажи: по технике безопасности в лагере (в том числе при его строительстве или содержании), по дисциплине труда и технике безопасности на рабочем месте; по технике безопасности при проезде автомобильным транспортом к месту работ, на месте работ, при купании; о характере взаимоотношений с местным населением; о порядке действий при встречах с дикими и домашними животными; по оказанию первой медицинской помощи.

Программа практики определяет виды работ, которые должны быть выполнены каждым студентом.

Первое – это получение навыков, необходимых для проведения археологических разведок (обнаружение и описание памятников, съемка и вычерчивание глазомерного или инструментального плана объекта, GPS-фиксация, составление карточки учета на вновь открытый памятник).

Проведение полноценных разведок с участием практикантов затруднено тем, что оптимальная группа при этом виде работ 3–4 человека, а группа практики на одного руководителя обычно насчитывает 12 студентов. Разделение группы на длительный период и утрата руководителем контроля над ее частью запрещены правилами технике безопасности. Исходя из этого рациональнее проводить учебную разведку – экскурсию в окрестностях стационарного лагеря по уже известным памятникам (стараясь охватить все возможные типы). Следует отметить, что в ИАЭТ СО РАН есть положительный опыт проведения практики и научных разведок [Молодин, Скобелев, 2011].

Следующий вид работ – это участие в исследовании поселений (вскрытие культурного слоя и расчистка строений и сооружений, отдельных объектов, вычерчивание планов и профилей раскопов). На примере памятника Венгерово-2 студенты знакомятся с особенностями современного состояния долговременных поселений без укреплений (рис. 2). На памятнике за 2011–2015 гг. с помощью студентов-практикантов исследовано 5 жилищ, межжилищное пространство, а также выявлен погребально-ритуальный комплекс эпохи неолита.

Участие в изучении погребальных памятников – курганного или грунтового могильников (вскрытие насыпей курганов и разборка погребений, составление планов и разрезов раскопов и погребений), является еще одним видом работ. Внешний вид курганов может быть показан на памятниках Старый Сад, Венгерово-6, Яшкино-1 (рис. 3) Особенности ведения спасательных работ на большом некрополе демонстрирует памятник Тартас-1 (рис. 4).

На некрополе Тартас-1 к настоящему времени исследовано около 20 000 кв. м. Выявлено 638 погребений от эпохи бронзы по позднего Средневековья, 1 120 ям хозяйственного и ритуального назначения, 4 ритуальных комплекса эпохи поздней бронзы – переходного времени от бронзового к железному веку, а также объекты эпохи неолита (сооружение сезонного типа и ямы для хранения (квашения) рыбы). Подчеркнем, что с самого начала исследования памятника в 2003 г. на нем ежегодно проходят практику студенты.

Поскольку методика изучения погребальных и поселенческих памятников значительно различается, желательно, чтобы студенты во время практики получили опыт работы на обоих типах объектов. Реализация этой задачи возможна только при проведении практики в рамках большой стационарной комплексной экспедиции, работающей одновременно на нескольких разнотипных археологических памятниках.

Обязательным является участие в камеральной обработке материалов (чистка антропологического, остеологического и керамического материала, шифровка коллекций, составление полевых описей, зарисовка и фотографирование вещей) с предва-

Рис. 2 (фото) . Исследование поселения Венгерово-2 (кротовская культура): 1 – раскопки жилища № 6 (практика НГУ 2014 г.); 2 – раскопки жилища № 5 (практика НГУ 2013 г.)

рительным практическим занятием «Полевые камеральные работы: изделия из камня, кости и глины».

Экскурсии на другие археологические памятники Венгеровского микрорайона также являются составной частью практики. Здесь используются возможности демонстрации особенностей идентификации памятников на местности в естественном географическом и топографическом окружении с учетом рельефа отдельных участков местности и характера растительного покрова на них.

Регулярно ведется курс лекций по общим вопросам археологии, а также связанным с изучаемыми памятниками (рис. 5). Например, в ходе практики 2015 г. были прочитаны лекции на следующие темы:

-

• «Неизвестная Сибирь – новейшие археологические открытия» (академик, профессор В. И. Молодин, ИАЭТ СО РАН, НГУ);

-

• «Погребально-поминальные комплексы эпохи неолита на памятнике Венгерово-2А» (М. С. Нестерова, ИАЭТ СО РАН);

-

• «Венгерово-2 – памятник кротовской культуры» (кандидат исторических наук Л. Н. Мыльникова, ИАЭТ СО РАН, руководитель практики НГУ);

-

• «Некрополь Тартас-1» (кандидат исторических наук Н. С. Ефремова, ИАЭТ СО РАН);

-

• «Палеогенетика в археологии: генофонд хунну по данным мт ДНК» (аспирант С. В. Черданцев, ИЦиГ СО РАН);

-

• «Керамика как археологический источник» (кандидат исторических наук Л. Н. Мыльникова);

-

• «Проблемы неолита Западной Сибири и памятник Автодром-2» (доктор исторических наук, профессор В. В. Бобров, КемГУ).

Ведение учебной полевой документации в виде полевого дневника археологической практики является обязательным для каждого студента. В нем фиксируются все виды полевых работ, которые практикант выполняет в течение каждого рабочего дня, конспектируются вводные и обучающие лекции

Рис. 3 (фото) . Курганный могильник Яшкино-1: 1 – курган до снятия насыпи (практика НГПУ 2013 г.); 2 – курган после снятия насыпи

Рис. 4 (фото) . Исследование памятника Тартас-1: 1 - зачистка траншеи на уровне материка (практика НГПУ 2014 г.); 2 - выборка заполнения объектов (практика НГУ 2012 г.); 3 - выборка заполнения могильных ям (практика НГПУ 2014 г.)

Рис. 5 (фото) . Лекции в ходе экспедиции: 1 - практика НГУ 2012 г.; 2 - практики НГУ и НГПУ 2013 г.

и инструктажи, фиксируется научная информация о ходе археологических исследований. Ведение полевого дневника предполагает осмысление студентом процесса работ и является важным элементом образовательной деятельности. Руководитель практики периодически проверяет дневник, корректирует его заполнение и вносит замечания и исправления. Полевой дневник должен стать основой для подготовки сту- дентами доклада-отчета на ежегодной итоговой конференции по результатам полевых археологических практик.

Археологические исследования принципиально отличаются, прежде всего, степенью ответственности за проводимые действия, поскольку в случае ошибки культурный слой, изучаемый археологом, разрушается и уничтожается навсегда. Неудавшийся научный опыт, производимый в лаборатории, можно повторить десятки и сотни раз, но нельзя дважды раскопать один и тот же культурный слой [Гальперина, Доброва, 2002. С. 29]. Поэтому практиканты должны осознавать важность письменной, графической и фотографической документации раскопок как материала, воспринимающего в результате полевых исследований качества и свойства источника, и чувствовать свою ответственность перед наукой.

Экскурсия в Венгеровский районный краеведческий музей – один из заключительных этапов практики. Его археологическая часть, созданная в 70–80-е гг. XX в. учителем истории, проходившим в период обучения практику в Западносибирском отряде, позволяет знакомить экскурсантов с древнейшей историей края. Краеведческий раздел музея важен как источник знаний о современной истории региона. Село Венге-рово возникло более 250 лет назад как ямщицкая станция Голопупово. Деревня Голо-пупово в 1859 г. была переименована в с. Спасское, а в 1933 г. – в с. Венгерово в честь его уроженца героя-партизана М. Т. Венгерова.

Трудно переоценить значение археологической практики для воспитания студентов [Мжельская, 2008]. Быт студентов на практике организуется по методу самообслуживания с распределением хозяйственных обязанностей. В полевых условиях они в большей мере, чем в обычной жизни, проявляют свой нравственный потенциал, психологическую и физическую подготовку, свою способность к преодолению трудностей, узнают себя и своих товарищей в нестандартных условиях.

По итогам практики проводится конференция, на которой обобщается весь полученный научный материал. Проведение подобного мероприятия необходимо, так как при длительных стационарных работах на одних и тех же памятниках за один полевой сезон в разное время работает несколько групп практикантов. Как следствие, без такой конференции ни одна из групп не будет иметь представления о результатах работы экспедиции в полном объеме.

Одним из основных направлений после-экспедиционной деятельности является индивидуальная работа со студентами, специализирующимися по археологии. Во время обучения в вузе они пишут курсовые и дипломные работы, посещают спецкурсы и спецсеминары, готовят доклады, выступают на научных конференциях. Как правило, итогом подобной деятельности являются публикации в сборниках материалов конференций, где излагаются результаты полевых исследований в ходе практики. Многие студенты ко времени окончания вуза имеют по несколько публикаций. Накопленные ими в процессе работы учебные и научные материалы к концу обучения используются как основа для написания выпускной квалификационной работы.

Таким образом, в ходе археологической практики решаются исследовательские, образовательные и воспитательные задачи. Студенты участвуют в конкретных научноисследовательских проектах по изучению истории Западной Сибири. В процессе практики они обучаются методике проведения полевых работ, получают знания об изучаемом памятнике, древней истории локального региона, что помогает впоследствии при выборе специализации или в руководстве краеведческой работой в школе. Большую роль археологическая практика играет в воспитании коллективизма, привитии трудовых навыков. Нарабатываемые в ее ходе научные результаты и методический опыт являются важной частью процесса подготовки и собственно квалификации специалистов-бакалавров.

Список литературы Археологическая практика в системе научно-учебной работы (на опыте деятельности Западносибирского отряда Североазиатской комплексной экспедиции ИАЭТ СО РАН)

- Гальперина Г. А., Доброва Е. В. Популярная история археологии. М.: Вече, 2002. 512 с.

- Мжельская Т. В. Воспитательные возможности археологической практики (из опыта работы)//Актуальные проблемы археологии, истории и культуры (к юбилею профессора Т. Н. Троицкой). Новосибирск, 2005. С. 55-59.

- Молодин В. И. Меч Каролингов. Новосибирск: Инфолио, 2006. 144 с.

- Молодин В. И., Скобелев С. Г. Характер участия студентов в археологической разведке в ходе полевой практики (по опыту совместной деятельности Новосибирского государственного университета и Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук)//Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2011. Т. 10, вып. 5: Археология и этнография. С. 6-15.

- Молодин В. И., Худяков Ю. С., Скобелев С. Г., Новикова О. И. Полевая археологическая практика на гуманитарном факультете НГУ//Полевые практики в системе высшего профессионального образования: Материалы III Междунар. конф. Новосибирск, 2009. С. 53-58.

- Новикова О. И., Скобелев С. Г. Предварительный этап полевой археологической практики//Полевые практики в системе высшего профессионального образования: Материалы III Междунар. конф. Новосибирск, 2009. С. 123-125.

- Полевые практики в системе высшего профессионального образования: Материалы III Междунар. конф. Новосибирск, 2009. 232 с.

- Снигиревский С. М. Крымские практики ЛГУ -СПбГУ: история и перспективы//Полевые практики в системе высшего профессионального образования: Материалы III Междунар. конф. Новосибирск, 2009. С. 67-70.

- Снигиревский С. М., Шитов М. В. Андома гора. Четверть века уникальному памятнику природы: опыт научно-практического изучения//Геология и эволюционная география. СПб.: Эпиграф, 2004. С. 37-47.