Археологические исследования Катандинской долины

Автор: Полосьмак Н.В., Дядьков П.Г.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXVII, 2021 года.

Бесплатный доступ

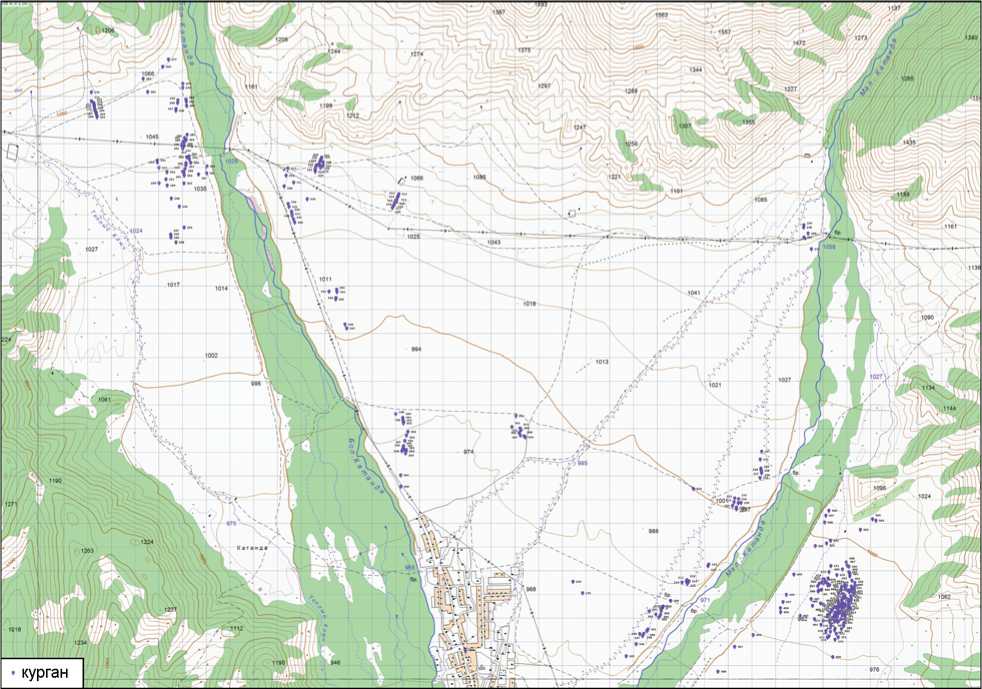

Статья посвящена краткому изложению результатов исследования Катандинской долины (Республика Алтай) в 2021 г. Антропогенное воздействие разрушило и продолжает разрушать археологические памятники на указанной территории. Фиксация того, что сохранилось к настоящему времени, является первоочередной задачей ее археологического изучения. В статье приводится карта археологических памятников долины, составленная путем координирования археологических объектов с помощью навигатора GARMIN 62 stc в системе координат WGS-84. Дается краткая характеристика обнаруженных объектов: выделены два вида погребальных комплексов афанасьевской культуры, отмечены пазырыкские курганы на могильном поле Катанда 1, тюркские оградки и курганы раннего Средневековья. Приводятся результаты геофизического исследования одного из курганов на могильном поле Катанда 2. По результатам магнитной съемки делается заключение о том, что объект с большой долей вероятности относится к афанасьевской культуре. Таким образом, установлено, что с помощью геофизических исследований можно определить культурную принадлежность погребальных памятников в тех случаях, когда она не очевидна. Речь идет о многочисленных полностью задернованных курганах Катандинской долины. В статье приводятся рисунки предметов, обнаруженных на распаханной территории памятников. Среди подъемного материала есть бронзовые пряжки раннескифского времени, а также предметы, которые можно отнести к тюркской эпохе. Особо можно отметить бронзовую бляху в виде свернувшейся пантеры, подвеску, представляющую собой схематическое изображение фигуры человека и чугунный отвал от плуга китайского производства. Случайный набор обнаруженных предметов отражает историю освоения долины.

Горный алтай, катандинская долина, координирование археологических объектов с помощью навигатора garmin 62 stc в системе координат wgs-84, геофизические исследования

Короткий адрес: https://sciup.org/145146168

IDR: 145146168 | УДК: 902. | DOI: 10.17746/2658-6193.2021.27.0600-0607

Текст научной статьи Археологические исследования Катандинской долины

В 2021 г. Южноалтайским отрядом ИАЭТ СО РАН было продолжено изучение археологических памятников Катандинской долины (Усть-Коксинский р-н Республика Алтай). Катандинская долина с давних пор подвергается антропогенному воздействию, значительно усилившемуся в последние десятилетия, когда ее большая часть перешла в частные владения. На землях ведутся сельхозработы – почти вся она распахивается под посевы кормовых культур. Та картина, которую застали в 1865 г. В.В. Радлов, в 1925 г. С.И. Руденко и даже в 1954 г. А.А. Гаврилова имеет мало общего с тем, что мы видим в настоящее время. Подавляющее число археологиче ских памятников, которые были заметны еще в восьмидесятые годы прошлого века, исчезли бесследно. В этом отношении показательна судьба первого исследованного кургана пазырыкской культуры с «замерзшей» могилой – Большого Катандинского, известного такими уникальными находками, как т.н. катандинский фрак и кафтан [Радлов, 1989, с. 475–476; Полосьмак, Баркова, 2005, с. 59, с. 61]. Вскоре после повторных раскопок А.А. Гавриловой, обнаружившей в этом кургане захоронение 22 коней [1957], курган буквально сравняли с землей и сейчас это ничем не примечательное место, курган исчез бесследно. Роковую роль в его судьбе сыграло то, что он был расположен близко от деревни Катанда, в центре долины, на пахотных землях и попал под действие сельскохозяйственных реформ пятидесятых годов. Все камни с кургана были вывезены для строительных нужд, ямы засыпаны, на месте кургана расположилась МТС, рядом силосная яма. В настоящее время это просто пустой всхолмленный участок. Вся земля в округе распахана. В результате за прошедшие годы исчез не только большой курган, но и целый ряд более мелких погребальных сооружений, присутствующих на плане, составленном А.А. Гавриловой. В восьмидесятые годы в Катандинской долине, на могильном поле Катанда 3 работали археологи Барнаульского государственного университета. Они проводили, главным образом, охранные раскопки, связанные с тем, что в это время в долине строились мощные мелиоративные сооружения, которые до сих пор неплохо сохранились. В юж- ной группе зафиксированных Ю.Т. Мамадаковым курганных насыпей наряду с тремя потревоженными строительными работами курганами пазы-рыкской культуры [Мамадаков, 1993, с. 125–131] было раскопано четыре пустые каменные насыпи и один тюркский курган. В выделенной им центральной группе из 25 курганов им же были исследованы 10 тюркских курганов, образовывавших, как он пишет, компактное скопление возле самого большого кургана скифского времени, обозначенного как потревоженный грабежом [Мамадаков, Горбунов, 1997, c. 115–129]. Ямы от раскопанных тюркских курганов сохранились и поросли березами, а раскопанные этой экспедицией небольшие пазырыкские курганы запаханы и в настоящее время не фиксируются.

Хотя Катандинская долина археологически исследуется уже 155 лет, она остается настолько же малоизученной насколько интересной. Для возобновления работ в этом районе, прежде всего, было необходимо установить наличие имеющихся на сегодняшний день археологических памятников на всех трех участках, выделенных по географическому принципу еще В.В. Радловым – Катанда 1, 2 и 3 . Для этого нами было проведено координирование археологических объектов с помощью навигатора GARMIN 62 stc в системе координат WGS-84.

Результаты координирования археологических объектов Катандинской долины

К археологическим объектам долины относятся сложенные из камня и целиком задернованные курганы и каменные выкладки разных эпох и конструкций. Результатом проделанной работы стали карты, на которых обозначены все обнаруженные объекты, которых оказалось 325, но, конечно, остается большая вероятность того, что при продолжительном исследовании будут обнаружены и другие комплексы. Пока можно говорить о создании базовой карты археологических памятников Катандинской долины (рис. 1). Памятники располагаются на всех трех участках – Катанда 1, 2 и 3 . На могильном поле Катанда 1, на котором проводили исследования и В.В. Радлов, и С.И. Руденко, в настоящее время находится маральник, его

Рис. 1. Карта распространения археологических объектов в Катандинской долине.

территория огорожена и некоторые участки недоступны. То, что удалось зафиксировать, составляет о сновную часть погребальных памятников в этой части долины, среди которых можно выделить цепочки погребальных сооружений и их отдельные скопления. Надо отметить, что среди зафиксированных курганов большая часть носит следы либо древнего проникновения, либо старых раскопок. Особо следует сказать о цепочке пазы-рыкских курганов средних размеров, каменные насыпи которых давно разобраны местными жителям. Все эти курганы имеют большие воронки в центре, что свидетельствует о проникновениях, возможно не единичных. Помимо примерно десятка пазырыкских курганов, на этом могильном поле находятся небольшие каменные насыпи – до 5–6 м в диаметре, которые, вероятно, относятся к эпохе Средневековья. Таких памятников большинство, они располагаются на первый взгляд довольно беспорядочно, пристраиваясь с двух сторон вдоль цепочки пазырыкских курганов. Так же зафиксировано несколько тюркских оградок, составленных в ряд.

Интерес представляют большие непотревоженные на вид курганы, полностью задернованные, 602

с проглядывающими камнями, которые присутствуют на всех трех участках Катандинской долины. Их культурная принадлежность не может быть определена только по внешнему виду. В прошлом году нами был раскопан один такой курган на могильном поле Катанда 3. Он оказался неграбленым курганом афанасьевской культуры. Среди десятков курганов, раскопанных в разное время в Катандин-ской долине, памятников этой культуры обнаружено не было, исследованный нами – первый. При тотальном исследовании долины были найдены погребальные комплексы афанасьевской культуры, надмогильные сооружения которых выглядят более традиционно – в виде слегка задернованных каменных колец, с западиной в центре.

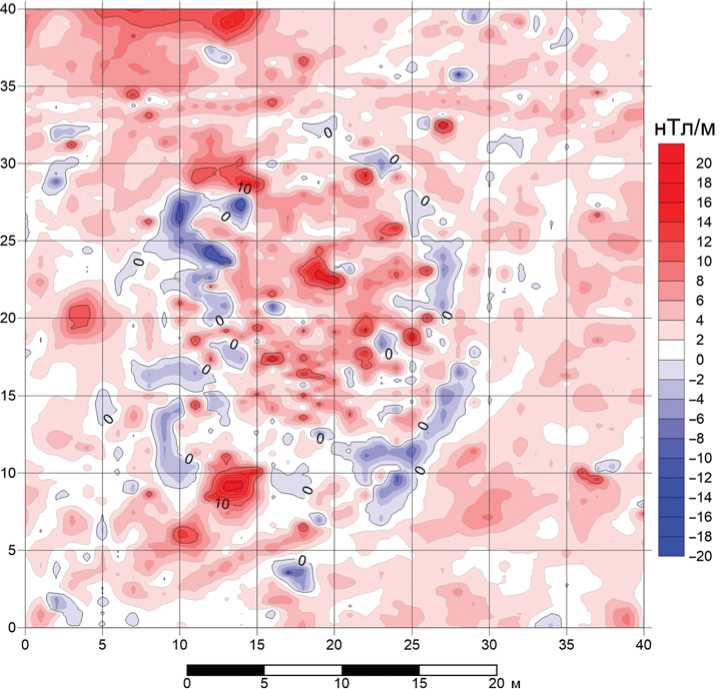

Таким образом, уже в результате первых исследований удалось установить, что в Катандинской долине, помимо пазырыкских, тюркских и позднесредневековых памятников, имеются некрополи афанасьевской культуры, причем двух видов. Наряду с сооружениями в виде каменных колец, которые располагались цепочками, в этом районе есть значительное количество афанасьевских курганов, в которых традиционное для погребального обряда этой культуры каменное кольцо окружает земля- ную насыпь, а задернованность всего сооружения, придающая ему вид округлого земляного кургана, не позволяет верно судить о его культурной принадлежности. Для проверки предположения о том, что курганы, выглядящие как непотревоженные земляные насыпи, размеры которых достигают более 20 м в диаметре, а высота более 1 м над уровнем современной дневной поверхности, относятся к афанасьевской культуре, было проведено геофизическое исследование одного из таких сооружений – большого (23 м в диаметре), задернованного, непотревоженного курган на территории могильного поля Катанда 2 (рис. 2).

Геофизическое исследование кургана на могильном поле Катанда 2

Основная цель геофизических работ состояла в получении информации об особенностях структуры кургана, детализации его устройства, возможности нахождения в непосредственной близи от него грунтовых объектов (ям, захоронений), что необходимо для определения культурной принадлежности, а также планирования работ на этом памятнике.

Существенные особенности в морфологию аномального магнитного поля вносит тип иссле- дуемого кургана, при возведении которого кроме грунтового использовался также каменный материал с суще ственно различающейся намаг-ниченно стью. Хотя некоторый опыт магнитометрического изучения подобных курганов мы имели, гораздо чаще нами исследовались грунтовые курганы в пределах Барабинской лесостепи [Дядьков и др., 2005; Дядьков, Позднякова, 2015; Эпов и др., 2016].

Магнитная съемка на кургане выполнялась на участке 40 × 40 м с помощью квантового магнитометра – градиентометра Geometrics-858G в модификации измерений вертикального градиента модуля вектора магнитной индукции (1 или 2) с расстоянием между профилями 1 м и дискретностью между замерами вдоль профиля 0,1 сек, что соответствовало расстоянию между отдельными пунктами замеров около 10 см. Контрольная пространственная привязка измерений вдоль профиля производилась через каждые 2 м. Результатом съемки явилось построение карты вертикального градиента аномального магнитного поля (рис. 3). Дополнительные возможности для детального анализа результатов и их интерпретации возникают при построении карт аномального магнитного поля на двух уровнях высоты (на уровнях расположения датчиков градиентометра –

Рис. 2. Задернованный курган, предположительно афанасьевской культуры. Катанда 2.

Рис. 3. Карта вертикального градиента аномального магнитного поля курган на могильном поле Катанда 2.

0,35 м и 1,1 м), что требует учета магнитных вариаций, вызываемых внешними источниками. С этой целью в районе работ устанавливалась базовая вариационная квантовая станция.

Кроме магнитной съемки выполнялись измерения магнитной восприимчивости грунта и каменного материала с помощью каппаметра КТ-5, что в результате позволило сделать вывод о достаточности контрастности магнитной восприимчивости почвы по отношению к подстилающему грунту (материку), которая составила ~ (0,3–0,5) × 10-3 ед. СИ. Магнитная восприимчивость большинства (~ 95 или более %) образцов каменного материала составила (0,2–0,5) × 10-3 ед. СИ, но ряд образцов имел высокие значения восприимчивости от ~ 5 до 20 × 10-3 ед. СИ.

Анализ полученной карты градиента аномального магнитного поля (рис. 3), сведений о магнитной восприимчивости и результаты проверки двух аномалий позволяют на данном этапе исследований выявить следующие основные структурные особенности этого кургана.

Во-первых, следует отметить до статочно сильную «загрязненность» кургана современными железными предметами, в основном частями 604

от сельхозтехники, что потребовало фильтрации данных для исключения таких наиболее интенсивных аномалий. Во-вторых, повышенной интенсивностью аномального магнитного поля характеризуется центральная часть кургана с диаметром около 15 м, что может быть связано как с большим количеством насыпного почвенного материала при сооружении кургана, так и с присутствием высокомагнитных камней при сооружении каменной кладки.

По-видимому, отдельные локальные аномалии размером ~ 1 м, наблюдаемые в основном в этой центральной части кургана, могут быть обусловлены присутствием отдельных камней с высокими значениями намагниченности. Более того, как оказалось после проверки отдельной аномалии, расположенной в 15 м западнее центра кургана, крупные магнитные камни, расположенные на некоторой глубине ~ 0,5–1 м, могут создавать аномалии по интенсивности и пространственным размерам весьма схожие с аномалиями, которые были обусловлены почвенным материалом в ямах и захоронениях и регистрировались нами на памятниках Бара-бинской лесостепи [Дядьков и др., 2005; Дядьков, Позднякова, 2015; Эпов и др., 2016]. В центре кур- гана имеет место локальная аномалия с размерами ~ 3 × 1,5 м, которая, вероятнее всего, связана с местом захоронения.

Таким образом, по результатам геофизического исследования было установлено, что центральная часть данного сооружения диаметром около 15 м, вероятнее всего, представляет собой земляную насыпь, подобно тому, как это было в исследованном нами на могильном поле Катанда 3 афанасьевском кургане, окруженном каменным кольцом. Это исследование подтверждает наше предположение о том, что все курганы подобного вида в Катандин-ской долине относятся к афанасьевской культуре.

Заключение

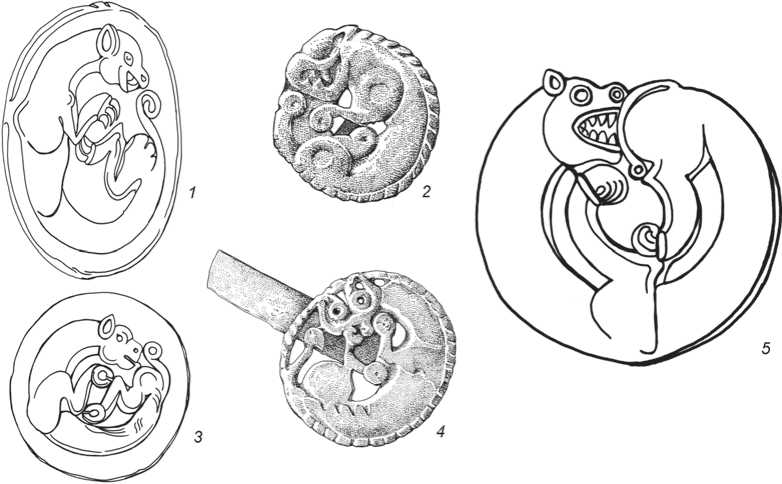

О разнообразии археологических памятников Катандинской долины свидетельствуют не только погребальные сооружения, но и находки на распаханных полях. Только в этом сезоне среди подъемного материала оказались интересные предметы, свидетельствующие о том, какие разновременные памятники сосредоточены в этой местности. Так, например, был найден чугунный китайский отвал от плуга танского времени. Это вторая такая находка на территории Республики Алтай, первая была сделана В.Д. Кубаревым на могильнике Юстыд, в насыпи пазырыкского кургана [Кубарев, 1997]. Бронзовая подвеска в виде человечка тюрской эпохи (рис. 4) находит прямые аналоги среди предметов, обнаруженных В.В. Радловым на Алтае и известных по сохранившимся фото-

Рис. 4. Бронзовая подвеска в виде фигурки человека, Ка-тандинская долина, случайная находка.

графиям [Кисель, 2008, с. 324, рис. 3–6]. Есть необычная бронзовая пряжка скифского времени – образ кошачьего хищника свернутого в круг в оригинальной трактовке (рис. 5, 4 ). Это изде-

Рис. 5 . Бляхи с изображением свернувшихся пантер.

1, 3 – Майэмирская степь (по: [Руденко, 1960, с. 11, рис. 3]); 2 – из коллекции Токийского национального музея; 4 – Катанда, случайная находка; 5 – Аржан I.

лие является репликой известных раннескифских блях, изображающих свернутых в кольцо пантер (от маэмирских до аржанской), только морда животного оказалась развернутой анфас, а все детали ее тела выполнены еще более условно, чем у оригинальных изделий. Назначение этого предмета неизвестно, по скольку это только одна его часть (рис. 5, 4 ). Если бы он сохранился целиком, то мог бы выглядеть так же, как изделие из Олон-Суме (Внутренняя Монголия, коллекция ГЭ) [Минасян, 2014, с. 175, рис. 58, 2 ], которое представляет собой две одинаковых бляшки, соединенных скобой. Неким аналогом изображению свернувшейся пантеры являются бронзовые бляхи также с территории Северного Китая, которые находятся в коллекции китайских северных бронз Токийского го сударственного музея [Chugokuchiho keiseidoki…, 2005, p. 29]. Эти бляхи объединяют с найденной в Катандинской долине заметные рубчики вдоль хребта животных (рис. 5, 2 ).

Проведенные исследования выявили значительное количе ство оригинальных разновременных памятников в Катандинской долине, исследование которой никогда не проводилось планомерно и системно. Изучение отдельных могильников на ее территории позволит проследить историю заселения этих мест в древности и Средневековье.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №1809-40048.

Координирование археологических объектов с помощью навигатора GARMIN 62 stc в системе координат WGS-84 проводилось под руководством руководителя группы геодезии и картографии отдела археологии ГАУ НСО НПЦ Кравченко Е.В.

Список литературы Археологические исследования Катандинской долины

- Гаврилова А.А. Раскопки второго Катандинского могильника // Советская археология. - 1957. - Т. XXVII. -С. 250-268.

- Дядьков П.Г., Молодин В.И., Чемякина М.А., Михеев О.А. Магнитометрические исследования археологических памятников Тартас-1 и Преображенка-6 в Бара-бинской лесостепи // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий: Материалы Годовой сессии Ин-та археологии и этнографии СО РАН 2005 г. - 2005. - Т. XI. Часть I. - С. 304-309.

- Дядьков П.Г., Позднякова О.А. Итоги и перспективы применения метода магнитометрии для изучения археологических памятников Западной Сибири // Мультидисциплинарные методы в археологии: новейшие итоги и перспективы. Материалы международного симпозиума. - Новосибирск, Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2015. - С. 59-61.

- Кисель Г.Г. Искусство средневековых кочевников Евразии. Очерки. -Москва;Кемерово, 2008. - 329 с.

- Кубарев В.Д. О земледелии на Алтае в древнетюркскую эпоху // Известия лаборатории археологии. - Горно-Алтайск, 1997. - Вып. 2. - С. 154-157.

- Мамадаков Ю.Т., Горбунов В.В. Древнетюркские курганы могильника Катанда 3 // Известия лаборатории археологии. - Горно-Алтайск, 1997. - Вып. 2. - С. 115129.

- Мамадаков Ю.Т. Аварийные раскопки могильника Катанда 3 // Проблемы охраны, изучения и использования культурного наследия Алтая. Тезисы научно-практической конференции. - Барнаул, 1993. - С. 128-131.

- Минасян Р.С. Металлообработка в древности и Средневековье. - СПб.: Изд-воГЭ, 2014. - 472 с.

- Полосьмак Н.В., Баркова Л.Л. Костюм и текстиль пазырыкцев Алтая. - Новосибирск: Инфолио-пресс, 2005. - 232 с.

- Радлов В.В. Из Сибири. Страницы из дневника. - М.: Наука, 1989. - 740 с.

- Руденко С.И. Культура населения Центрального Алтая в скифское время. - М; Л., 1960. - 351 с.

- Эпов М.М., Молодин В.М., Манштейн Л.К., Балков Е.В., Дядьков П.Г., Матасова Г.Г., Казанский Л.Ю., Бортникова С.Б., Позднякова О.А., Карин Ю.Г., Кулешов Д.А. Мультидисциплинарные архе-олого-геофизические исследования в Западной Сибири // Геология и геофизика. - 2016. - Т. 57. - № 3. - С. 603—614.

- Chugokuchiho keiseidoki (Bronze objects of Chugoku region). Tokyokokuritsu hakubutsukan shozo (Tokyo National Museum collections). Tokyo: Tokyokokuritsu hakubutsukan. - 2005. - 352 P. (на япон. яз.)