Археологические комплексы эпохи бронзы в долине реки Зеркальная

Автор: Крупянко Александр Александрович, Сидоренко Елена Валерьевна

Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv

Рубрика: Археология, антропология и этнология в Circum-Pacific

Статья в выпуске: 5 (25), 2013 года.

Бесплатный доступ

Описываются и интерпретируются исследовательские материалы, полученные при археологических раскопках в долине р. Зеркальная. Особенности дислокации находок, наличие соответствующих артефактов позволяют ввести в научный оборот оригинальный археологический материал и новые аргументы культурной и хронологической атрибутации одного из этапов заселения данной территории.Результаты археологических работ в восточной части Приморья, связанные с исследованиями периода палеометалла, дают весомые аргументы для выделения здесь локальных вариантов археологической культуры бронзового века и оценки их влияния на процессы формирования здесь археологических культур эпохи железа. Следы интенсивных миграций, смешения культур, адаптационных и ассимиляционных процессов нашли свое отражение в материалах стоянок Установка VIII, Суворово VI, VIII, Усть-Зеркальная IV, оз. Зеркальное IV, Богополь III-IV и других археологических памятников.

Приморский край, бронзовый век, восточный сихотэ-алинь, долина реки зеркальной, стоянка устиновка viii, комплекс эпохи палеометалла

Короткий адрес: https://sciup.org/170175449

IDR: 170175449 | УДК: 930.26

Текст научной статьи Археологические комплексы эпохи бронзы в долине реки Зеркальная

Долина р. Зеркальная (Тадуши) является уникальным местом на восточном побережье Приморского края. Физико-географическое положение, почвенные и геологические ресурсы (обилие удобного для изготовления орудий материала), а также климатические условия сформировали специфический экологиче- ский феномен, столь притягательный для заселения во все исторические эпохи. Начиная с позднеплейстоценового времени (устиновская археологическая индустрия) долина р. Зеркальная непрерывно и интенсивно осваивалась человеком [3]. Не стала исключением и эпоха I тыс. до н. э. [6, 8]. В этот период здесь обитало население, оставившее после себя памятники, которые по ряду признаков формируются в тетюхин-скую, ахобинскую и куналейскую группы лидовской культуры (названия, как принято в археологии, даны по опорным памятникам, на которых специфические особенности были вычленены впервые). Исследования в долине р. Зеркальная значительно увеличили источниковую базу по эпохе палеометалла. В данной работе вводятся в научный оборот новые материалы по этой эпохе – лидовский археологический комплекс поселения Устиновка VIII.

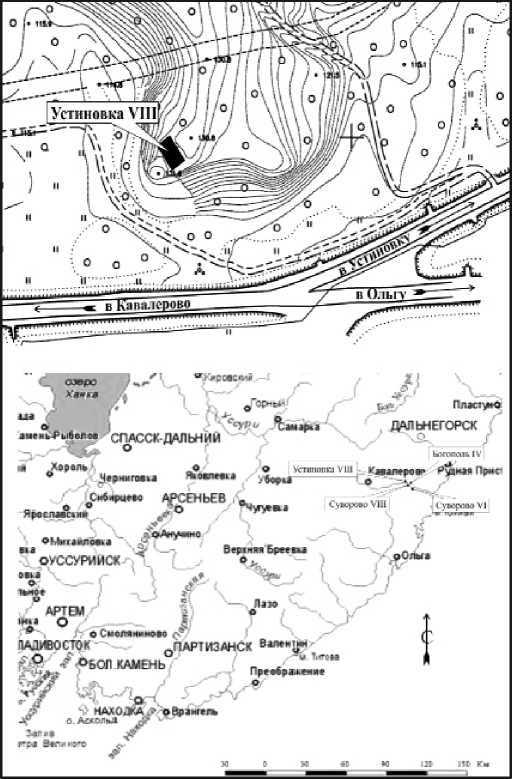

Краткая характеристика памятника Устиновка VIII. Памятник обнаружен в 2003 г. археологической экспедицией ДВФУ (в то время ДВГУ) и исследовался археологами ДВФУ совместно с новосибирскими и японскими коллегами [1, 9]. Общая вскрытая площадь после работ 2003–2005 гг. составила 96 кв. м. Ориентировочная площадь распространения культуросодержащего горизонта – 400 кв. м. Памятник располагается на вершине мысовидного выступа (вытянутого на юго-запад), на левом берегу р. Зеркальная в 2 км от с. Устиновка, справа от дороги в направлении пос. Кавалерово. Восточная часть памятника разрушена в процессе строительства автотрассы Кавалеро-во – Ольга и представляет собой скальное обнажение (с восточной стороны) и крутыми задернованными склонами с севера и юго-востока (рис. 1).

Общую стратиграфическую ситуацию на памятнике иллюстрирует следующая колонка [2, c. 330]:

-

1. 0–11 см. Гумусовый горизонт современной почвы: супесь черновато-серая, пылеватая, с корнями деревьев;

-

2. 11–75 см. Делювий: супесь коричневатокрасного цвета со щебнем, дресвой и гравием до 15– 20%, включением угольков и корней деревьев;

-

3. 75–87 см. Культурные горизонты: супесь черного цвета, углистая, с включением песка и мелкой дресвы до 10%;

-

4. 87–91 см. Элювий: супесь желтого цвета с включением сильно выветрелой мелкой дресвы;

-

5. 91–95 см и глубже. Элювий: глыбы до 30–50 см в поперечнике с супесчаным заполнителем светложелтого цвета.

Памятник поликомпонентный, типологически выделяются три группы артефактов, документирующие собой три этапа заселения территории: ранний неолит (7000–6800 л. н.); поздний неолит (5000–4000 л.

н.); эпоха палеометалла (3000–2400 л. н.). Интересующие нас материалы эпохи палеометалла залегали в третьем литологическом горизонте в углистой черной супеси. Отдельные артефакты комплекса встречаются уже в коричневато-красноватой супеси второго литологического слоя. На данный момент исследования памятника каких-либо жилищных или производственных комплексов, относящихся к рассматриваемому периоду, выявлено не было.

Керамика эпохи палеометалла памятника Усти-новка VIII. В основу описания керамической коллекции памятника положена классификационная схема, разработанная одним из авторов для эпохи палео-металла северо-восточного Приморья [6]. Несмотря на отсутствие в коллекции целых экземпляров, форма сосудов определяется по крупным фрагментам и реконструируемым частям. Можно достоверно утверждать, что изготовлялись сосуды трех форм: амфоры, горшки, чаши. Преобладают сосуды амфоровидной формы с прямой горловиной и очень крутыми (почти под 90°) плечиками, с четко обозначенным стыком горловины и тулова. У горшковид-

Рис. 1. Месторасположение памятника Устиновка VIII и комплексов тетюхинской группы в долине р. Зеркальная ных сосудов короткая горловина плавно изогнута и имеет S-образную форму. К чашам отнесены сосуды с прямыми стенками и слегка загнутым вовнутрь венчиком. Толщина стенок преимущественно 0,3– 0,5 см, хотя встречаются и очень тонкостенные сосуды (0,2 см). Значительно реже изготовлялись сосуды с толщиной стенок 0,6 см. Зависимость толщины стенок и форм сосудов не прослеживается. Тесто плотное, хорошо вымешанное. В качестве примесей использовалась дресва двух фракций: менее 0,1 см и 0,3– 0,4 см. Дресвяная примесь менее 0,1 см, вероятнее всего, изначально входила в состав исходного сырья. А вот крупные кусочки дресвы дополнительно вносились в тесто после просеивания, о чем свидетельствует стандартизация их размеров: в качестве крупной дресвяной примеси использовались кусочки размером 0,3-0,4 см. При толщине черепка в 0,2–0,3 см они выпирали с поверхности сосуда и придавали ей бугристость, которую не скрывала даже последующая обработка поверхности. В редких случаях зафиксирована примесь кварца и кварцита (прозрачные блестящие кусочки с острыми краями), а также шамота (дроблёной керамики), который фиксируется в черепке как крошащиеся кусочки кирпичного цвета. На нескольких черепках в качестве примеси отмечены фрагменты мягкого материала ярко-белого цвета, который легко крошится при царапании. Возможно, это дроблёная кость, так как на крупных белых фрагментах такой примеси под микроскопом видна пористая структура, как у косточек, но достоверно это можно будет утверждать только после получения результатов петрографического анализа. Таким образом, исследования керамического теста свидетельствуют о том, что применялось несколько рецептов формовочной массы. Базовым и преобладающим является рецепт - глина + минераль-

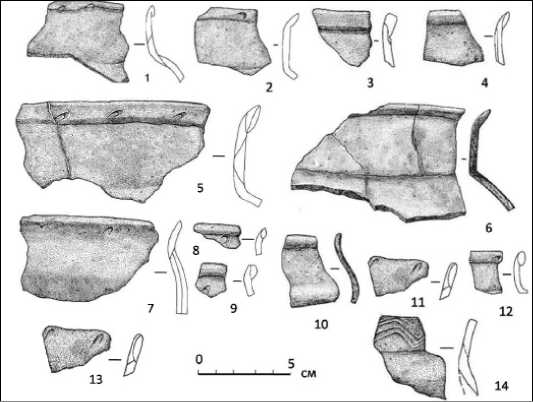

Рис. 2. Керамика комплекса эпохи палеометалла памятника Устиновка VIII ный отощитель, в качестве которого использовалась дресва двух фракций; второй по распространённости рецепт - глина + минеральный отощитель + шамот; в редких случаях тесто изготовлялось по рецепту - глина + органика.

Сосуды изготовлялись вручную без применения гончарного круга и конструировались способом кольцевого ленточного налепа. Стык лент хорошо пальпируется и виден в изломе. Кроме того, в коллекции присутствуют фрагменты с расслоениями по ходу спаев. При формовке тулова ленты крепились изнутри, а при изготовлении горловины – снаружи. Венчики по форме подразделяются на прямые, воротничковые и слегка отогнутые наружу. Преобладает приостренная кромка венчиков, но присутствуют также уплощенная и округлая. По технике изготовления венчики подразделяются на прямые, оформленные перегибом венечной ленты, и утолщенные специальным наружным подлепом. Использовался преимущественно плоский наружный подлеп, который, в свою очередь, подразделяется на широкий и узкий. Стандарт широкого подлепа 1см, узкого – 0,5–0,6 см. Способ крепления подлепа хорошо виден в изломе черепка, кроме того, встречаются фрагменты с отслоившимся подлепом. На сосудах с утолщением у кромки валик оформлялся либо перегибом венечной ленточки, либо наружным подлепом к верхней точке кромки тонкого жгута глины, которому впоследствии придавалась округлая или подтреугольная форма.

Судя по сохранившимся фрагментам днищ, на памятнике Устиновка VIII изготовлялись плоскодонные сосуды с диаметром днищ 5-6 см при толщине донной лепёшки 0,3-0,6 см. По форме наружного края выделяются три группы донышек: с закраиной, с угловым сочленением, с плавным округлым переходом стенок в дно. С позиций технологии крепления стыка преимущественно употреблялась постановка стенок на днище. Обработка поверхности включает затирку, заглаживание и замывку жидкой глиной. В единичных случаях отмечено эпизодическое наружное лощение горловины. Изредка использовался и такой технико-декоративный приём, как окраска поверхности сосуда в малиновый цвет. Одна из традиций декорирования сосудов памятника Устиновка VIII заключается в сосредоточении орнамента только в зоне венчика, тулово всегда оставалось неорнаментированным (рис. 2).

В коллекции присутствует большое количество неорнаментированных сосудов, у которых единственным декоративным элементом выступает только форма самого венчика. В других случаях для орнаментации использовались две сюжетные композиции: ряды прочерченных параллельных линий или дугообразные вдавления (наклонные или вертикальные). Причем ни на одном сосуде нет совмещения сюжетов: либо линии, либо дуги. Технически композиция из параллельных линий изготовлялась двумя способами: прочесом четырехзубой гребёнкой с уплощенными концами или прочерчиванием каждой линии острым инструментом (лезвием либо палочкой с острым концом). Различные модификации арочного орнамента зависели от способа его нанесения (прочерчивание или штамповка) и угла наклона инструмента. Орнаментирами выступали округлая палочка с острым концом, кончик лезвия ножа, ноготь, тонкий штамп наподобие форм для вырезания теста. Характер обжига достоверно не реконструируется, так как на сосудах фиксируются следы вторичного температурного воздействия в виде пережогов и растрескавшейся поверхности. Сосуды Устиновки VIII использовались в качестве кухонной посуды, так как на многих из них сохранились следы пищевого нагара.

Культурная принадлежность комплекса. Керамическая коллекция выделенного комплекса памятника Устиновка VIII типологически выдержана и отличается рядом таких характерных черт, как плоскодон-ность, тонкостенность, преобладание сосудов амфоровидной формы, преимущественное использование минералогической примеси в рецептуре формовочных масс, конструирование сосуда способом кольцевого ленточного налепа с раздельным изготовлением горловины и тулова, предпочтение в использовании заглаживания и замывки при обработке поверхности, отсутствие традиции декорировать тулово сосуда, сосредоточение орнамента в зоне венчика, моделирование венчика плоским наружным подлепом, широкое использование дугообразного орнамента в различных его модификациях (дуги, арки, подковы, крючки). Все это, на наш взгляд, позволяет аргументировано отнести выделенный комплекс к тетюхинской группе лидовской культуры эпохи па-леометалла восточного и северо-восточного Приморья. Специфику тетюхинской группы в керамике определяют приземистые амфоровидные сосуды с крутыми плечиками, морфология венчиков (плоский наружный подлеп и округло-приостренная кромка), орнаментация сосудов арочными, подково- и дугообразными вдавлениями [7, с. 221-222]. В долине р. Зеркальная уже были выделены аналогичные комплексы по материалам верхнего слоя памятника Су-ворово VI [4, с. 57-74].

Таким образом, выделенный комплекс памятника Устиновка VIII расширил источниковую базу по эпохе палеометалла восточного и северо-восточного Приморья в целом и тетюхинской группы памятников лидовской археологической культуры, в частности.

Расширились наши представления по эпохе палео-металла долины р. Зеркальная, благоприятные условия которой способствовали концентрации населения на её территории и, как следствие, совместному проживанию нескольких групп со своими специфическими традициями изготовления и орнаментации посуды. Таким образом, обозначенная тетюхинская группа представлена соответствующими комплексами памятников Суворово VI [4, c. 57–74], Суво-рово VIII, Устиновка VIII; ахобинская – комплексом нижнего слоя поселения Усть-Зеркальная IV [5, c. 89–90] и верхнего горизонта памятника Устиновка IV; куналейская – укреплением Усть-Зеркальная и верхним слоем памятника Зеркальная-Карьер (Зеркальная правобережная). На сегодняшний момент исследования эпохи палеометалла Приморья тетю-хинская группа четко фиксируется на территории между долинами рек Зеркальная и Джигитовка, где р. Зеркальная выступает её южной границей.

Список литературы Археологические комплексы эпохи бронзы в долине реки Зеркальная

- Крупянко А.А. Новые материалы в археологии Восточного Сихотэ-Алиня//Archaeological Elucidation of the Japanese Fundamental Culture in East Asia. International Symposium. 21st COE Program Archaeology Series. Vol. 7. Kokugakuin University, Tokyo, Japan, 2006. P. 89-109.

- Крупянко А.А., Микишин Ю.А. Пыльцевая стратиграфия отложений археологических памятников долины р. Зеркальной (Приморский край)//Северная Евразия в антропогене: человек, палеотехнология, геоэкология, этнология и антропология. Иркутск: Изд-во «Оттиск», 2007. Т. 1. С. 324-333.

- Крупянко А.А., Табарев А.В. Древности Сихотэ-Алиня. Археология Кавалеровского района. Владивосток: Изд-во ДБГУ, 2004. 76 с.

- Крупянко А.А., Яншина О.В. Поселение Суворово VI и его место в археологии Приморья//Археология и культурная антропология Дальнего Востока. Владивосток: Изд-во ДВО РАН, 2002. С. 57-74.

- Семин П.Л. Комплекс эпохи бронзы памятника Усть-Зеркальная IV [в Приморье]//Арсеньевские чтения: Уссурийск, 1985. С. 89-90.

- Сидоренко Е.В. Северо-восточное Приморье в эпоху палеометалла. Владивосток: Изд-во Дальнаука, 2007. 270 с.

- Сидоренко Е.В. Тетюхинская группа памятников эпохи палеометалла северо-восточного Приморья//Средневековые древности Приморья Владивосток: Изд-во Дальнаука, 2012. Вып. 2. С. 202-222.

- Яншина О.В. Проблема выделения бронзового века в Приморье. СПб.: МАЭ РАН, 2004. 212 с.

- Krupyanko, A.A., 2003, Ustinovka-8 Site and its place in the archaeological context of Primorye, Russia. In: Formation and Expansion process of the East Asian Neolithic Culture, Tokyo, pp. 31-33. (in Eng.)