Археологические объекты на берегах Ангары от реки Чадобец до поселка Богучаны: обзор и закономерности

Автор: Выборнов А.В., Цыбанков А.А., Макулов В.И.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 4 т.43, 2015 года.

Бесплатный доступ

Руслом Ангары соединяются крупные историко-географические регионы Сибири-Прибайкалье и Приенисейский край. Ее берега хорошо изучены археологически, и полученные материалы включены в культурно-хронологические модели. Большая частъ Ангары в настоящее время входит в систему искусственных водохранилищ, что не позволяет апробировать гипотетические построения, верифицировать теоретические модели с учетом новых сведений о планиграфии и стратиграфии археологических объектов. В 2014 г. авторами осуществлено археологическое изучение 115-километрового участка североангарского побережья между плотиной Богучанской ГЭС и пос. Богучаны. Проведена сплошная разведка, обобщены полученные материалы и архивные данные об археологических объектах района. Установлен протяженный характер распространения культурного слоя на поверхности ангарской террасы, выделены участки концентрации артефактов, как правило, в слабостратифицированных условиях субаэрального комплекса. Известные археологические объекты района относятся к периоду неолита - позднего железного века.

Северное приангарье, южная тайга, неолит, эпоха бронзы, археологические объекты, стратиграфия

Короткий адрес: https://sciup.org/145145731

IDR: 145145731 | УДК: 902 | DOI: 10.17746/1563-0102.2015.43.4.046-053

Текст научной статьи Археологические объекты на берегах Ангары от реки Чадобец до поселка Богучаны: обзор и закономерности

Побережье р. Ангары, крупнейшего водного потока, объединяющего Байкальскую Сибирь и Приенисей-ский регион, имеет исключительное значение для изучения процессов генезиса культур тайги и сопредельных территорий Северной Азии. Река и леса ее берегов являются богатым источником жизненно важных ресурсов. Это, а также транспортное значение Ангары определили долгую и насыщенную историю ее заселения, которую можно рассматривать как показательную для территории тайги, связанной с крупным водотоком.

Единственным источником по истории населения Ангары до включения региона в систему российского документооборота в XVII в. являются археологические объекты. Целенаправленное изучение ангарской археологии началось в конце XIX в. и связано с именем В.И. Витковского, который обнаружил и исследовал ряд памятников, предложил систему сравнения материалов различных объектов. В XX в. крупные изыскания на Ангаре осуществлялись в связи с проектами затопления ее берегов водами системы водохранилищ, охватывающих сейчас большую часть русла реки. Основные работы проводились А.П. Окладниковым и сотрудниками академических институтов Ленинграда и Новосибирска, Иркутского и Красноярского педагогического университетов, Красноярского музея. Таким образом, была получена часть сложно подсчитываемого объема археологической информации по берегам Ангары в пределах Иркутского, Братского и Усть-Илимского водохранилищ. Наиболее обширные исследования, сосредоточенные на археологии Северного Приангарья, проводились Богучанской археологической экспедицией ИАЭТ СО РАН в 2008–2012 гг. Результатом полевых работ стал крупнейший корпус источников по археологии крупного таежного региона [Богучанская археологическая экспедиция, 2014]. Его изучение активно продолжается в настоящее время. Проверка и апробация теоретических построений, возникших в период работ экспедиции, требует проведения исследовательских процедур на сохранившихся участках Ангары.

Важным детерминантом археологического исследования ангарских берегов продолжает о ставаться риск затопления памятников искусственными водохранилищами. В частности, планируется создание Нижне-Богучанской ГЭС, чей створ, возможно, будет размещен в районе шиверы Косая. Предполагается, что нормальный подпорный уровень водохранилища составит 140 м [ГЭС на Нижней Ангаре, 2013]. Опыт возведения каскада ГЭС на р. Ангаре раскрывает сложность проблемы затопления ложа водохранилищ, которая требует комплексного подхода государственных и коммерческих структур и должна опираться на строгое научное обоснование подготовленности территории. Полноценное изучение археологических источников – единственный способ сохранения сведений о древней истории крупного региона.

Следствием обозначенной ситуации стала организация сплошной разведки в зоне предполагаемого размещения ложа водохранилища Нижне-Богучанской ГЭС. Участок исследований располагался между плотиной Богучанской ГЭС и пос. Богучаны, административно это территории Кежемского и Богучанского районов Красноярского края. Разведке предшествовал сбор архивной и картографической информации, были выделены участки по степени перспективности расположения памятников. Разведка проводилась пешими маршрутами (с передвижением между участками работ на речном и автомобильном транспорте) с визуальным обследованием территории и разбивкой шурфов.

Археологические материалы исследуемого района

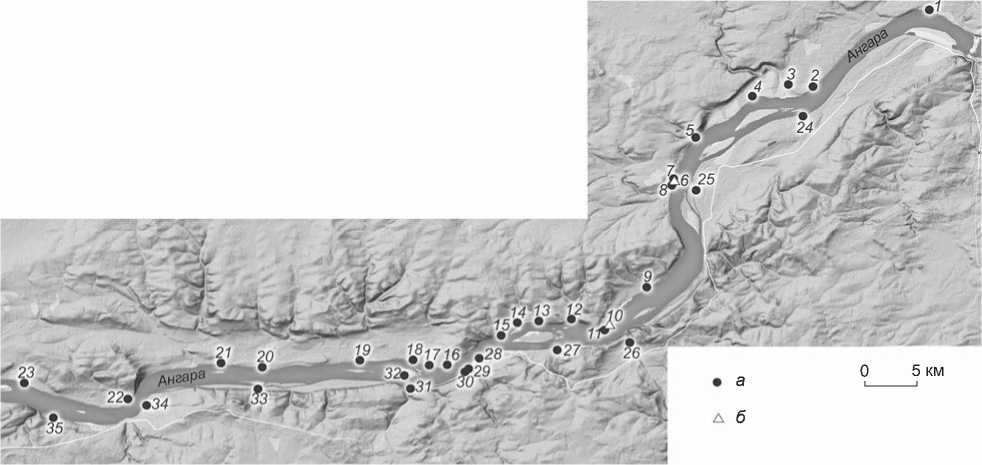

Полевые исследования проводились на 115-километровом участке Ангары от створа плотины Богучанской ГЭС до пос. Богучаны (рис. 1). Это территория Приангарского плато, части Среднесибирского плоскогорья, со значительным перепадом высот от 110 до 150 м. Урез воды находится в пределах от 138 м у о-ва Чельбихин до 123 м у шиверы Овсянка. Территория покрыта густым лесом (преимущественно сосна, а также лиственница, ель, береза, кедр, осина). В районе обследования находятся не сколько крупных островов, наиболее высоким из которых является Сосновый (напротив устья р. Большая Имбала); устья крупных ангарских притоков Чадобец и Мура, а также ряда относительно небольших. Ангарское русло здесь пересекается не сколькими скалистыми участками (шивера Брянская, Мурский порог, шиверы Мурская, Гольтявинские камни, Косая, Овсянка). На изученных берегах Ангары расположены достаточно крупные населенные пункты – с. Заледеево, деревни Тагара, Чадобец, Климино, Сыромолотово (Кежемский р-н); д. Говорково, поселки Хребтовый, Невонка, Шивер-ский, Красногорьевский (Богучанский р-н). Известны и нежилые или сезонные поселения – деревни Пашу-тино, Гольтявино, Заимка (Богучанский р-н).

Критерии установления границ археологических объектов на берегах Ангары в среднем и нижнем течении отличаются необходимостью учета современных представлений о распространении культурного слоя на этой территории. Берега реки были заселены на протяжении длительного времени. Временные стоянки и относительно долго существовавшие поселения встречаются на всех террасах и различных площадках. Однако распространение и концентрация культурного слоя крайне неравномерны. Учет ланд-

Рис. 1. Схема расположения объектов разведки в районе от плотины Богучанской ГЭС до пос. Богучаны.

1 - Тагара; 2 - Мыс Поп; 3 - поселение, могильник Чадобец; 4 - Чёртов Лог; 5 - Верхние Чернила; 6 - писаница Писаный Камень; 7 -Писаный Камень-1; 8 - Писаный Камень-2; 9 - Пашутино; 10 - писаница Мурский Порог; 11 - Мурская Шивера; 12 - Кипелая; 13 -Урыль; 14 - Ручей Черемшаный; 15 - Гора Черемшанка; 16 - Река Сосновая-1; 17 - Река Сосновая-2; 18 - Река Сосновая-3; 19 - Ручей Гремучий; 20 - Ручей Добголя; 21 - Шиверский; 22 - Шивера Косая (Скала Дальняя); 23 - Красногорьевский; 24 - Скала Печка; 25 -Говорково; 26 - стоянки в нижнем течении р. Мура; 27 - Гольтявино; 28 - Гора Невонка; 29 - Невонка-1; 30 - Невонка-2; 31 - Большая Имбала; 32 - Остров Сосновый; 33 - Заимская Курья; 34 - Шивера Косая (Скала Веселая); 35 - Шивера Овсянка.

а - известные объекты археологического наследия на берегах Ангары между створом Богучанской ГЭС и пос. Богучаны; б - известные писаницы.

шафтно-топографической ситуации часто становится принципиально важным для определения границ археологического объекта. Возможно распространение почвенного слоя с относительно единым культурным наполнением на протяжении нескольких километров одной непрерывной ангарской террасы. Это подтверждается неизменным характером поверхности террасы, фиксацией почвенных отложений и культурных следов в обнажениях и шурфах.

В районе разведки были известны 17 памятников, по ставленных на го сударственный учет. В публикациях имеются сведения о нахождении археологического материала вне учтенных объектов [Васильевский, Бурилов, Дроздов, 1988; Сенотрусо-ва, 2013; и др.]. Наиболее полный свод археологических памятников нижней Ангары представлен Н.И. Дроздовым, В.И. Макуловым и А.В. Ермолаевым [1989]. По учетной документации, литературным, полевым данным и устным сообщениям*

на правом берегу Ангары известны следующие стоянки (сверху вниз по течению реки): Тагара, Мыс Поп, Чадобец (поселение, могильник), Чертов Лог, Верхние Чернила, Писаный Камень-1, -2, Пашутино, Мурская Шивера, Кипелая, Урыль, Ручей Черемшаный, Гора Черемшанка, Река Сосновая-1-3, Ручей Гремучий, Ручей Добголя, Шиверский, Шивера Косая (Скала Дальняя), Красногорьевский; на левом - Скала Печка, Говорково, Мура-1-4, Усть-Мура, Гольтявино, Гора Невонка, Невонка-1, -2, Большая Имбала, Остров Сосновый, Заимская Курья, Шивера Косая (Скала Веселая), Шивера Овсянка. Известны петроглифы в двух пунктах: Писаный Камень, Мурский Порог.

Большая часть объектов датируется периодом от неолита до позднего железного века (Средневековья). На поселении Чадобец в результате раскопок 1973-1977 гг исследованы материалы эпохи мезолита. Культурный слой располагается на четко выделяемых приустьевых площадках (Большая Имбала, Усть-Мура), песчаных дюнах (Чадобец, Невонка-1), мысовых площадках (Мыс Поп, Гора Черемшанка), террасоувалах (Шивера Косая (Скала Дальняя, Скала Веселая)). Но наибольшее распространение культурные отложения приобретают на протяженных относительно ровных террасах, залегая узкой полосой

(в среднем в пределах 30–70 м) вдоль бровки: Пашу-тино – на 1 км, Река Сосновая-1 – на 1,8, Река Сосно-вая-3 – на 1,6, Ручей Гремучий – на 5,5 км.

Обсуждение результатов исследования

Топографическое расположение памятников и находок. Приангарская археология знает примеры установления геоморфологических закономерностей расположения объектов. В частности, обобщение сведений о памятниках плейстоцена в Северном Приангарье привело иркутских исследователей к выделению четырех их групп. К четвертой отнесены «раннеголоценовые ансамбли» с привязкой к ярким ландшафтным объектам – устьям, шиверам, мысам, островам [Медведев и др., 2009, с. 305]. Это общие закономерности расположения памятников на всем протяжении бывшей и сохранившейся реки.

Обобщение сведений о географическом положении археологических объектов на берегах Ангары в среднем и нижнем течении приводит к подтверждению гипотезы о широком распространении культурного слоя, отличающегося участками концентрации находок и структур на узкой полосе вдоль бровки террасы. Представленные в настоящее время границы условны и обозначены на основании факторов с высокой степенью изменчивости или случайности – наличия находок в шурфе, фиксации подъемного материала, существенных ландшафтных изменений. При этом рельефные характеристики остаются опорными. Например, изменение высоты террасы, мысовой выступ и площадка на склоне являются относительно устойчивыми признаками по сравнению с наличием или отсутствием находок в шурфе либо экспонированном состоянии, присутствием характерных осадков в разрезах. Таким образом, следует признать недоказанным отсутствие культурного слоя на территории прибрежных площадок различного генезиса до раскопок плотной серии шурфов. Многолетний опыт проведения археологических разведок даже на относительно небольшом, 100-километровом отрезке Ангары демонстрирует лишь успешное зонирование мест вероятного расположения памятников с редкой локальной возможностью окончательного утверждения границ объектов.

Стратиграфическое распределение археологических предметов. Стратиграфия памятников Северного Приангарья отличается сложностью разделения горизонтов, включающих археологические материалы, в верхнем ярусе циклоклиматических террас. Эта проблема проявляется в абсолютном большинстве полевых отчетов и признается в публикациях [Синицына, 1985, с. 36]. Особенности генезиса и возраст «аллювиальных» террас Северного Приангарья рассмотре- ны по материалам работ Богучанской археологической экспедиции [Зольников и др., 2013]. В частности, авторами подчеркнута невозможность датирования культуровмещающих слоев на основании гипсометрических оценок [Там же, с. 48].

На абсолютном большинстве рассмотренных в 2014 г. разрезов археологических объектов, расположенных на приангарских площадках и пологих склонах, наблюдаются смешения в результате переотложения (размывов, надува) песчаных, супе сча-ных, суглинистых о с адков [Там же, с. 44]. Таким образом, археологиче ские предметы всех обследованных в ходе разведки объектов располагаются в слабо дифференцируемом субаэральном комплексе, представленном делювиальными, эоловыми отложениями, палеопочвами. Отсутствие четкого литологического разделения отложений, содержащих керамические материалы, отмечало сь ранее на большинстве изученных памятников р . Ангары. Аналогичная ситуация наблюдается на участке от р. Чадобец до шиверы Косой. Она усугубляется на объектах, расположенных на перевеянных песках (устье р. Невонки). Такая ситуация не позволяет осуществить же стко е разделение материалов на основании стратиграфии. Опорные культурнохронологические критерии представлены в закрытых комплексах и связаны для большей части археологических периодов с возможностями дифференциации фрагментов керамических сосудов.

Культурно-хронологическая дифференциация археологических материалов. Большая часть археологических предметов, обнаруженных в раскопах и подъемных сборах на территории Северного Приангарья, является продуктами расщепления камня и фрагментами керамических сосудов. Они составляют абсолютное большинство находок, собранных в ходе сплошной разведки 2014 г. от Чадобца до пос. Богучаны. Исследования поселения и могильника Чадо-бец в 1970-х гг. Н.И. Дроздовым позволили выделить (в т.ч. на основании данных радиоуглеродного датирования) комплексы, относящиеся к крупным хронологическим периодам от мезолита до позднего железного века [Васильевский, Бурилов, Дроздов, 1988, с. 121–125]. Для остальных объектов ключевым является сопоставление морфологии и орнамента керамических сосудов.

Относительная хронология археологических материалов на изучаемой территории прослежена в ходе раскопок на стоянке Невонка-1 и поселении Чадобец. В первом случае выделены пять культурных горизонтов [Новых, Акимова, 1989, с. 281–289], содержание которых демонстрирует базовую культурно-хронологическую дифференциацию археологических материалов участка исследований. Наиболее древний по призматическим пластинам и продуктам первичного расщепления камня датируется ранним неолитом. Четвертый культурный горизонт (развитый неолит), с наибольшим количеством находок, представлен каменными отщепами, в т.ч. с ретушью утилизации, пластинками, скребками, наконечниками стрел, заготовкой тесла. В нем выделены два керамических комплекса: с отпечатками «сетки-плетенки» и со смешением различных орнаментальных техник, объединенных наличием признаков «посольского» типа. В третьем культурном горизонте (поздний неолит) предметы из камня ограничиваются отщепами, редкими пластинами и скребками. Керамические сосуды представлены фрагментами, покрытыми отпечатками «вафельного» штампа, ямками по верхнему краю, оттисками гребенки. Во втором культурном горизонте каменные изделия ограничиваются отщепами и абразивами. Керамика отличается рядами «жемчужин» под венчиком, овальными вдавлениями, рядами оттисков отступающей палочки и гребенки. Позднейший культурный горизонт датируется ранним железным веком. Он включает каменный дебитаж и шлак. Керамические сосуды представлены фрагментами с округлыми и овальными вдавлениями по венчику, оттисками гребенки, горизонтальными линиями защипов, рядами наколов ногтями и птичьими костями.

Проблема классификации, типологии и хронологии керамических материалов Северного Приангарья дискуссионная. Терминологический разнобой и многочисленность корреляционных построений отражают многообразие как археологического источника, так и исследовательских моделей. Культурно-хронологическая дифференциация керамики задается соотнесением морфологии и декора сосудов Северного Приангарья с материалами Прибайкалья, Приенисей-ского края, выделением генеральных схем развития и распространения орнаментальных традиций таежной зоны Восточной Сибири, частными типологиями керамических изделий с отдельных памятников [Бердников, 2013; Бердников, Лохов, 2013; Герман, Леонтьев, 2013; Мандрыка, Сенотрусова, 2014; Лохов, Роговской, Дударёк, 2013; Бирюлева, 2013; Савин, 2010; и др.]. Развитие этой дискуссии с учетом гигантского количества материала, накопленного Богучанской археологической экспедицией, весьма плодотворно. Следует отметить, что наличие в настоящее время разных методик описания керамических сосудов Северного Приангарья с осторожностью позволяет применять существующие культурно-хронологические модели. Справедливость обозначенного подхода подтверждается известной практикой типологизации керамических материалов Прибайкальской Сибири [Базалийский, 2012, с. 43].

На рассматриваемом участке Северного Приангарья в ходе разведок и ограниченных раскопок об- наружены фрагменты сосудов, которые отражают культурные традиции от неолита до Средневековья. Ничтожное количество археологически целых сосудов предполагает особое внимание сравнению орнамента. По материалам представленных объектов на основании превалирования ключевого признака выделяется несколько орнаментальных групп.

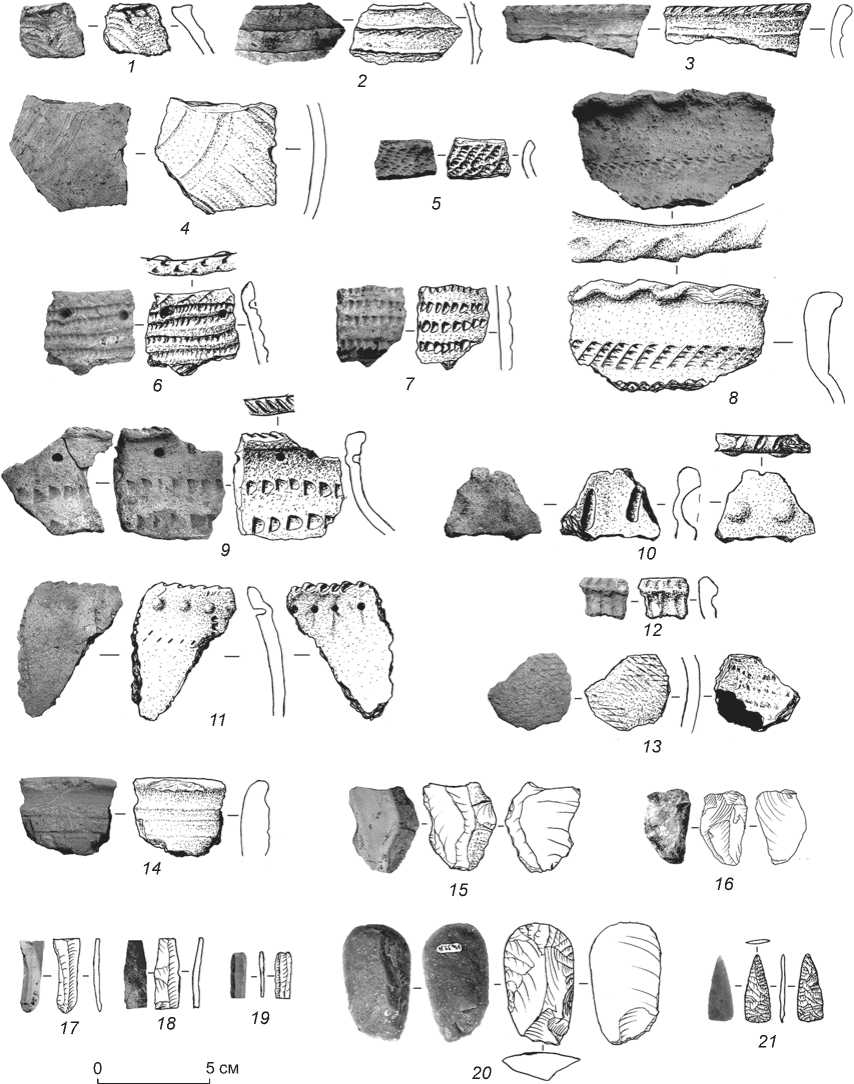

Тонковаликовая керамика (рис. 2, 1-4 ) - волнистые, прямые параллельные или пересекающиеся налепные либо выглаженные валики покрывают поверхность сосуда. Обнаружен фрагмент, на котором имеются валики обоих типов.

Оттиски гребенки (рис. 2, 5, 8 ) - плотный ряд отпечатков накольчатой или протащенной гребенки, как правило, четырех-пятизубчатой. Слагают либо сплошное покрытие, либо одиночные ряды под венчиком, на плечиках.

Оттиски лопатки (рис. 2, 6 , 7 , 9 ) - отпечатки полукруглого штампа. Представлены либо плотными протащенными рядами с образованием желобков, либо разреженными рядами оттисков. Достоверно покрывают верхнюю часть сосудов и сопровождаются ямочками под срезом венчика.

«Жемчужины» (рис. 2, 10, 11 ) - разных размеров, располагаются в один ряд под краем венчика, срез которого покрыт наклонными овальными вдавлениями. На стенках следы рядов вытянутых вдавлений, оттиски гребенки, лопатки.

Шнуровая керамика (рис. 2, 12 ) - плотные ряды наклонных или вертикальных овальных вдавлений. Им сопутствуют оттиски гребенчатого штампа и защипы по венчику, косой срез венчика с карнизом.

Сетчатые и беспорядочные отпечатки (рис. 2, 13 ) - сетка из мелких ромбиков, хаотические вдавле-ния (выбивка), иногда слабо заглаженные. Покрывают стенки сосудов в нижней части, в одном случае -все тулово, но сопровождаются бороздками в верхней части, прямым венчиком и сквозными отверстиями под краем.

Защипы пальцами - располагаются по венчику ряда сосудов с оттисками гребенки по шейке (рис. 2, 8 ).

Гончарная керамика (рис. 2, 14 ) - сосуды из мелкодисперсной массы с заглаженной внешней и внутренней поверхностью, округлым отогнутым венчиком и параллельными желобками под ним.

Разумеется, отмеченные элементы декора сочетаются с иными и слагают специфический орнамент. На изделиях с оттисками лопатки встречаются отпечатки гребенки, сосуды с оттисками гребенки имеют венчики с защипами по краю, шнуровая керамика сопровождается отпечатками гребенки. Представленные орнаментальные характеристики соответствуют известным типам приангарской керамики - усть-бельской, глазковской, «тонковаликовой». Часть сосу-

Рис. 2. Находки с памятников Северного Приангарья от Чадобца до пос. Богучаны.

1–14 – фрагменты керамических сосудов; 15–21 – каменные изделия.

1, 11–13, 16 – Большая Имбала, № 34.10, 34.2, 34.3, 34.7, 34.75 (отщеп); 2, 6, 7, 9, 10, 15, 17–21 – Ручей Черемша-ный, № 39.17, 39.14, 15, 33, 39.5, 40.5 (отщеп), 40.2 (пластинка), 40.3 (пластинка), 39.78 (пластинка), 39.2 (скребок), 40.1 (наконечник); 3–5, 8 – Красногорьевский, № пс40.1, пс42.3, пс42.2, пс42.1; 14 – Гольтявино, № 17.1.

дов может ассоциироваться с хайтинским, аплинским и карабульским типами. Среди выявленных в 2014 г. на исследованном участке керамических материалов отсутствуют характерные для памятников региона элементы посольской и цэпаньской посуды. При этом подобная керамика представлена в изученных раскопами слоях стоянки Невонка-1 [Новых, Акимова, 1989, с. 284, 287–289].

С учетом обозначенных особенностей стратиграфической фиксации археологических предметов стро- гое послойное разделение керамических материалов является маловероятным. Однако, обобщая наблюдения, можем заметить, что «тонковаликовая» керамика залегает выше остальной. Судить о степени распространения сосудов того или иного типа до проведения широких археологических раскопок преждевременно. Следует отметить, что на большинстве объектов от Чадобца до Овсянки встречена «тонковаликовая» керамика, а также фрагменты сосудов со следами беспорядочной выбивки.

Каменные предметы обнаружены на всех указанных объектах. Большая часть артефактов – продукты первичного расщепления камня (отщепы разных размеров) и обломки (рис. 2, 15, 16 ). На ряде отще-пов отмечаются следы утилизации. На поселении Чадобец найдено большое количество различных пластин, снятых с призматических и конусовидных нуклеусов. На большинстве памятников до пос. Богучаны встречаются пластины средних размеров, в т.ч. с ретушью (рис. 2, 17–19 ). На стоянке Невон-ка-1 обнаружено много микропластин. Нуклеусы с этой стоянки и с поселения Чадобец представлены призматическими, коническими, карандашевидными формами. На поселении Чадобец получена коллекция разнообразных орудий. В 2014 г. на памятниках района исследований были обнаружены заготовки и фрагменты тесел и скребков, а также целые концевой скребок с притупляющей ретушью (рис. 2, 20 ), вытянутый наконечник стрелы с прямым окончанием (рис. 2, 21 ) и выпрямитель из абразива. Все каменные изделия имеют прямые аналогии в материалах стратифицированных и датированных объектов Северного Приангарья, в т.ч. в районе исследований – поселения Чадобец и стоянки Невонка-1.

Обнаруженные многочисленные фрагменты костей животных в большинстве случаев неопределимы. Выделяется фрагмент бедренной кости мамонта, найденный у Дикого Улова выше устья р. Чадобец, известного местонахождения плейстоценовой фауны. Обломки таза обыкновенной лошади встречены на глубине 0,6–0,8 м в шурфе на стоянке Река Сос-новая-1. В шурфах и подъемных сборах отмечается большое количество горелых костей.

Археологические структуры в изученном районе представлены закрытыми комплексами погребений могильника Чадобец, открытыми очагами и скоплениями каменных изделий на одноименном поселении, а также возможными жилищными котлованами на стоянке Мурская Шивера. В ходе разведки 2014 г. получено подтверждение существования активного металлургического производства на означенном участке Ангары: шлаки обнаружены на стоянках Река Сосновая-3, Ручей Черемшаный, Красногорьев-ский, поселении Чадобец.

Заключение

Итогом разведки 2014 г. в нижнем течении р. Ангары явилось создание схемы археологического зонирования берегов от створа Богучанской ГЭС до пос. Богучаны. Обновлены сведения об известных памятниках, выявлены новые. Апробированы гипотезы о распространении объектов на берегах Ангары, обобщены стратиграфические наблюдения и культурно-хронологические характеристики археологического материала в Северном Приангарье. Археология эпохи неолита – железного века на исследованном участке представлена объектами, включающими культурные остатки, которые концентрируются на ровных площадках у устьев притоков, на дюнных возвышенно стях, террасоувалах, а также распространяются на относительно плоской поверхности протяженных террас. В большинстве случаев материал залегает в слабостратифицированных условиях субаэрального комплекса. Археологические предметы принадлежат известным категориям каменных изделий, отражают традиции пластинчатой и микропластинчатой техники скалывания. Керамические сосуды, представленные, как правило, фрагментами, разделяются на орнаментальные группы, находящие аналогии в материалах Приенисейского края и Байкальской Сибири неолита – позднего железного века (Средневековья). В орнаментации преобладают «тонковаликовое» покрытие, оттиски гребенки, лопатки и беспорядочная выбивка. Большую часть территории исследованных ангарских берегов следует рассматривать как вмещающую культурные о статки неолита – позднего железного века. Как правило, это стоянки без ярко выраженных структур и с предметами вне строгой стратиграфии. Для оценки степени и характера заселения ангарских берегов недопустимо ограничиваться редкими закрытыми комплексами, требуется внимание ко всей широкой площади распространения археологических объектов на берегах Ангары.

Список литературы Археологические объекты на берегах Ангары от реки Чадобец до поселка Богучаны: обзор и закономерности

- Базалийский В.И. Погребальные комплексы эпохи позднего мезолита - неолита Байкальской Сибири: традиции погребений, абсолютный возраст // Изв. Лаборатории древних технологий. - Иркутск: Изд-во Иркут, гос. техн. ун-та, 2012. - Выл. 9. - С. 43-101.

- Бердников И.М. Ключевые аспекты историко-культурных процессов на юге Средней Сибири в эпоху неолита (по материалам керамических комплексов) // Изв. Иркут, гос. ун-та. Сер.: Геоархеология. Этнология. Антропология. - 2013.-№ 1.-С. 203-229.

- Бердников И.М, Лохов Д.И. Сетчатая керамика аплин- скоготипа//Изв. Иркут, гос. ун-та. Сер.: Геоархеология. Этнология. Антропология. - 2013. - № 2. - С. 72-83.

- Мандрыка Н.В., Сенотрусова Н.О. Культурно-хронологические комплексы палеометалла и средневековья стоянки Итомиура в Северном Приангарье // Изв. Иркут, гос. ун-та. Сер.: Геоархеология. Этнология. Антропология. - 2014,-№8. -С. 63-81.

- Медведев Г.Н, Роговской Е.О., Липнина Е.А., Лохов Д.Н, Таракановский С.Н Северное Приангарье: Введение в плейстоценовую археологию // Вузовская научная археология и этнология Северной Азии: Иркутская школа 1918-1937гг.: мат-лы Всерос. семинара, посвящ. 125-летию Бернгарда Эдуардовича Петри, г. Иркутск, 3-6 мая 2009 г. - Иркутск: Амтера, 2009. - С. 298-309.