Археологические объекты в ландшафтах грязевого вулканизма

Автор: Зенин В.Н.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XVIII, 2012 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521931

IDR: 14521931

Текст статьи Археологические объекты в ландшафтах грязевого вулканизма

В феврале 2006 г. на заседании Отдела каменного века ИАЭТ СО РАН (г Новосибирск) был представлен доклад ученых из ИГМ СО РАН Э.В. Сокол и И.С. Новикова**, в котором была выдвинута гипотеза о возможной взаимосвязи ландшафтов грязевого вулканизма и путей первоначального расселения человека в Евразии. Основой гипотезы стали сборы кремневых орудий на поверхности обожженных пород древних грязевых вулканов в бассейне Хатрурим (пустыня Негев, Израиль) (подробнее см.: [Сокол, Кох, 2010]). Привлекательность ландшафтов грязевого вулканизма объяснялась наличием воды, выбросов из вулканов пригодных для изготовления орудий пород камня и, что очень важно, частым явлением самовозгорания метановых струй в момент извержения. Например, на Тамани за последние 190 лет каждое шестое извержение сопровождалось воспламенением газов [Шнюков и др., 2009]. Длительность «огненных» извержений, как правило, не превышает нескольких часов, но известны случаи (Апшерон), когда горение газа продолжается более ста лет [Сокол и др., 2007, 2008; Шнюков и др., 2009].

Представленная гипотеза обладала достаточно убедительными аргументами в пользу ее принятия и последующего поиска следов присутствия древнего населения в грязевулканических ландшафтах не только в Израиле, где такое присутствие могло быть случайным, но и в других регионах. Последующие изыскания на Трансиорданском плато (площадь Даба-Сва-га, участок Хусаим-Матрук, Иордания) позволили обнаружить в пределах древнего грязевого вулкана многочисленные кремневые орудия [Сокол, Кох, 2010], часть которых можно отнести к верхнему палеолиту. В их числе В.С. Славинским (ИАЭТ СО РАН) определены зубчато-выемчатые изделия на отщепах, концевые скребки на пластинах и отщепах, торцовые нуклеусы для снятия мелких пластин, технические сколы, пластины и отщепы.

Объективным препятствием в исследованиях древних вулканов является их плохая сохранность. Реликтовые вулканы обнаруживаются, как правило, при наличии обожженных пород в жерловой и кратерной частях вулканов в результате горения метановых струй. Провинции грязевого вулканизма расположены в тектонически активных зонах генерации углеводородных газов и нефти. Большинство из них приурочено к Альпийско-Гималайскому и Тихоокеанскому подвижным поясам [Там же]. Грязевые вулканы известны в Восточной и Северной Африке, Пакистане и Индии, в Испании и Италии, в Турции и на Балканах [Korf, 2002]. Очень активен грязевой вулканизм в Причерноморье (Тамань) и в Прикаспийской провинции (Апшерон, Челекен). В последние годы выявлены и изучаются вулканические постройки в Казахстане (Алтын-Эмель) [Fishman et al., 2012] и в Монголии (Гоби-Алтай) [Rukavičková, Hanžl, 2008].

Сопоставление карт с расположением грязевых вулканов и палеолитических стоянок показывает, что реконструируемые направления древнейших миграций в Евразии [Деревянко, 2009] проходят через грязевулканические провинции. Ярким примером использования пород (окварцованные доломиты) из древних грязевых вулканов в качестве сырья для изготовления орудий являются стоянки раннего палеолита Богатыри/Синяя балка и Родники на Тамани [Щелинский, Кулаков, 2009; Щелинский и др., 2010]. Из аналогичного сырья изготовлена часть орудий Ильской стоянки на Кубани (Е. Гиря, устн. сообщ.). О находке скребка «палеолитической формы» на грязевом вулкане Ахтарма-Пашаминская в Азербайджане сообщает С.А. Ковалевский [1940, стр. 75]. Эта почти забытая находка позволяет надеяться на обнаружение следов пребывания древних культур в грязевулканических ландшафтах Азербайджана и, возможно, других прикаспийских ареалах грязевого вулканизма – Дагестане и Туркмении.

В 2010 году обнаружена ранее неизвестная провинция грязевых вулканов в национальном парке Алтын-Эмель (Казахстан) [Fishman et al., 2012]. На поверхности грязевулканических полей с многочисленными шлаковыми конусами были собраны артефакты из кремня (возможно, финальный палеолит-мезолит): нуклеусы для скалывания пластинок, пластинка, скреблышко и концевой скребок на отщепах, пластинка с вентральной краевой ретушью. За пределами вулканических построек артефакты отсутствовали.

По приглашению доктора Е. Вапника (Университет г. Беэр-Шева, Израиль) в октябре 2010 года мы с А.А. Анойкиным осмотрели кратерные комплексы потухших грязевых вулканов в пустыне Негев (формация Хатрурим), где ранее геологами были обнаружены каменные артефакты. В ходе экскурсии часто встречались разрозненные кремневые изделия с различной сохранностью поверхностей. На четырех площадках с кольцевыми и конусообразными структурами обожженных пород наблюдались скопления каменных изделий*. На двух площадках (Гурим 1 и 2) при- сутствовали слабо выветренные изделия из кремня, а на других (Парса 1 и 2) преимущественно выветренные изделия из метаморфических ларнитовых пород, обладающих высокой прочностью (вязкие, твердость 6 по шкале Мооса). Судя по выбросам терригенных материалов, извержения с ларнитовыми породами предшествовали извержениям с кремневыми породами.

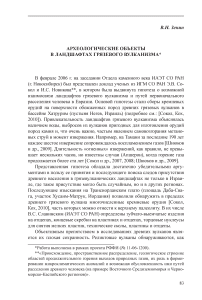

По сохранности и морфологии изделий из кремня на площадках Гу-рим 1, 2 можно предположить их принадлежность финальному (?) этапу среднего палеолита. В индустриях явно прослеживается влияние леваллу-азских технологий расщепления (см. рисунок , 1–4 ). Изделия из ларнитовых пород (площадки Парса 1, 2), в сравнении с кремневыми артефактами, резко выделяются грубыми формами и крупными размерами. Возможно, это обусловлено петрофизическими свойствами пород. Наблюдались изделия с различной сохранностью поверхностей, включая «свежие».

Среди выветренных предметов (см. рисунок , 5 , 6 ) преобладали массивные, с крупными ударными бугорками укороченные сколы со скошенными гладкими ударными площадками и очень вариабельные изделия с двусторонней обработкой (бифасы), что позволило нам предположить их ашель-ский возраст. В группе сколов часто встречались изделия с радиальной огранкой и отщепы типа «комбева». Бифасы с симметричными формами редки, преобладали асимметричные в сечениях изделия на крупных сколах с выпуклой вентральной поверхностью. Отдельные изделия напоминают топоры-тесла. Обилие незаконченных и сломанных изделий позволяет определять площадки Парса 1, 2 как мастерские по производству двусторонне обработанных изделий.

Слабо выветренные изделия, как правило, представлены тонкими и широкими отщепами с узкими ударными площадками. На площадке Парса 1 мы наблюдали глыбу конгломерата (Ø ~0,6–0,7 м), целиком состоящую из ларнитовых сколов и обломков, поверхность которых испытала очень слабое выветривание. Элементный анализ цемента из конгломерата методом РФА показал высокое (до 25 %) содержание карбонатов. Выявленные в цементе мельчайшие частицы древесного (?) угля позволили определить время цементации – 6258 ± 65 BP (AA-96345). Обращает внимание полное отсутствие керамики, шлифованных изделий, типичных пластин и нуклеусов для их получения. На плоских поверхностях отдельных кусков сильно выветренной породы наблюдались искусственно прочерченные узоры [Kobi Vardi]. По мнению израильских исследователей [Vardi, Cohen-Sasson, 2012], комплексы Парсы (Har-Parsa) с бифасиальными орудиями принадлежат культурам неолита-энеолита. Дальнейшие исследования Парсы позволят разрешить имеющиеся разночтения в периодизации выявленных индустрий и, возможно, получить дополнительные сведения о привлекательности ландшафтов грязевого вулканизма для древнего населения и крупных травоядных животных.

Каменные артефакты из местонахождений в пустыне Негев, формация Хатрурим, Израиль.

1, 3, 4 – Гурим 2; 2 – Гурим 1; 5 – Парса 2; 6 – Парса 1.