Археологические памятники как маркер перестройки гидросети Курайской и Чуйской впадин (Юго-Восточный Алтай) в неоплейстоцене - голоцене: обобщение результатов исследований и палеогеографические реконструкции

Автор: Агатова А.Р., Непоп Р.К., Слюсаренко И.Ю.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 1 т.45, 2017 года.

Бесплатный доступ

Данная статья является второй в серии работ, посвященных различным аспектам взаимосвязи человека и его природного окружения в горах Юго-Восточного Алтая. В рамках этого цикла рассматривается воздействие изменений климата, отраженных в процессах оледенения/дегляциации, эволюции ледниково-подпрудных и остаточных озер, почво- и торфообразования, и сейсмичности на смену культур и ареалы расселения человека в позднем неоплейстоцене и голоцене. В статье обобщаются геохронологические данные об эволюции ледниково-подпрудных неоплейстоценовых и остаточных голоценовых озерных систем в Курайской и Чуйской межгорных впадинах, в т.ч. новые, полученные в результате проведенных авторами исследований с применением геолого-геоморфологического, геоархеологического, геохронологического методов (первая статья цикла). Сделан вывод о неправомерности использования палеолитических памятников для датирования спуска Чуйского палеоозера в неоплейстоцене вследствие широкого временного интервала их возможного бытования, вероятного переотложения и подъемного характера большинства находок. В то же время анализ расположения археологических объектов in situ от эпохи поздней бронзы до Средневековья позволил уточнить реконструкции изменений голоценовых лимно-систем, базировавшиеся на геологических данных. Новые радиоуглеродные даты свидетельствуют о значительной деградации сартанского оледенения уже к 14 тыс. л.н. и осушении последних ледниково-подпрудных озер в Курайской и Чуйской впадинах ранее 10 тыс. л.н. Одной из возможных причин отсутствия здесь археологических памятников первой половины голоцена может быть широкое распространение остаточных озер на днищах впадин в это время.

Юго-восточный алтай, ледниково-подпрудные озера, перестройка гидросети, поздний палеолит, поздний неоплейстоцен, голоцен

Короткий адрес: https://sciup.org/145145793

IDR: 145145793 | УДК: 903.2+551.89+902.26 | DOI: 10.17746/1563-0102.2017.45.1.025-035

Текст научной статьи Археологические памятники как маркер перестройки гидросети Курайской и Чуйской впадин (Юго-Восточный Алтай) в неоплейстоцене - голоцене: обобщение результатов исследований и палеогеографические реконструкции

Ландшафты, формирующиеся под воздействием комплекса таких факторов, как геологическое строение, рельеф, климат, гидросеть, почвенный покров и биоценоз, всегда влияли на существование человека как биологического вида. Эти факторы определяют ареалы расселения, территориальную организацию общества, образ жизни, динамику социальных процессов, религию. В свою очередь, археологические памятники могут играть роль своеобразных маркеров перестройки экологической системы.

Юго-восточная часть Горного Алтая (российской территории горного поднятия Алтай, горы юга Сибири) была населена уже с позднего палеолита [Деревянко, Маркин, 1987]. Аридный климат, широкое распространение многолетнемерзлых пород, крайне низкая плотность населения способствуют сохранению богатейшего археологического наследия этого региона, который является одним из центров древних цивилизаций и расположен на перекрестке торговых, военных и миграционных путей между Востоком и Западом.

В 2016 г. мы открыли цикл работ, посвященных анализу нового материала о взаимосвязи человека и его природного окружения в горах Юго-Восточного Алтая. В рамках этого цикла рассматривается воздействие изменений климата, отраженных в процессах оледенения/дегляциации, эволюции ледниково-под-прудных и остаточных озер, почво- и торфообразова- ния, и сейсмичности на смену культур и ареалы расселения человека в Курайской и Чуйской котловинах в позднем неоплейстоцене и голоцене. В первой статье [Агатова и др., 2016] обсуждались вопросы существования в Курайско-Чуйской системе межгорных впадин голоценовых озерных бассейнов, тесно связанных с развитием неоплейстоценовой гляциолимносистемы. В настоящей работе обобщаются геохронологические данные об эволюции здесь ледниково-подпрудных неоплейстоценовых и остаточных голоценовых озерных систем с учетом новых, полученных нами результатов комплексных геолого-геоморфологических, геохронологических и геоархеологических исследований.

Применение геоархеологического метода основывается на тезисе о гораздо более жестком действии неблагоприятных факторов, определяющих ареал расселения людей, по сравнению с благоприятными условиями проживания. Последние могут быть использованы не в полной мере в силу малой плотности населения либо социально-экономических причин. Таким образом, приуроченность археологических объектов in situ к определенным формам рельефа и ландшафтам в целом указывает на благоприятные условия их освоения людьми. Это позволяет применять анализ расположения памятников различных культур для оценки параметров водоемов во впадинах на разных временных срезах, времени и характера их спусков, а также возраста ( terminus ante quem ) террас и пролювиальных конусов в магистральной долине Чуи.

В данной статье обсуждается возможность использования палеолитических памятников для датирования спуска последнего Чуйского ледниково-подпруд-ного палеоозера в неоплейстоцене, а археологических объектов от эпохи поздней бронзы до Средневековья – для реконструкции изменений гидрографической сети Чуйской и Курайской впадин в голоцене. Проведенный анализ свидетельствует о необходимости тщательного изучения характера залегания и пространственного расположения памятников для использования их в качестве аргументов «за» или «против» той или иной точки зрения на хронологию и характер природных процессов.

Археологические памятники Курайско-Чуйской системы впадин

Днище Чуйской впадины залегает в интервале 1 750– 2 000 м над ур. м., Курайской – 1 500–1 650 м над ур. м. Обрамляющие их хребты достигают высоты 3 900– 4 300 м над ур. м. и представляют один из центров современного оледенения Алтая. Впадины разделены Чаган-Узунским массивом – самостоятельным тектоническим блоком, характеризующимся высокой сейсмотектонической активностью в позднем неоплейстоцене – голоцене. Бытование археологических культур в Курайской и Чуйской котловинах напрямую связано с климатически обусловленной эволюцией гидросети этих впадин в плейстоцене и голоцене.

Наиболее древние памятники, датируемые по технико-типологическим показателям поздним палеолитом (45–10 тыс. л.н.), выявлены в Чуйской котловине, где в настоящее время известно 20 местонахождений каменного материала [Деревянко, Маркин, 1987; Окишев, Бородавко, 2001; Славинский и др., 2011]. Примечательно, что археологические объекты периода между палеолитом и эпохой бронзы на территории Курайско-Чуйской системы впадин и их горного обрамления, а также в смежных районах Алтая и Тувы не обнаружены. Основная часть памятников Юго-Восточного Алтая относится к бронзовому веку (конец IV – начало I тыс. до н.э.), скифской (конец IX – III в. до н.э.), хуннуской (II в. до н.э. – первая половина V в. н.э.) и древнетюркской (вторая половина V – XI в.) эпохам. Памятники кыргызского (вторая половина IX – XI в.) и монгольского (XII–XIV вв.) времени значительно более редки. В период существования Кыргызского каганата и Монгольской империи Алтай находился на их периферии и даже не упоминался в исторических летописях. Археологические и письменные источники, содержащие сведения о населении Юго-Восточного Алтая в XV–XVI вв., отсутствуют [Молодин, 2002; Эпоха…, 2006; Тишкин, 2007].

В плане абсолютного датирования на рассматриваемой территории наиболее изученными являются памятники пазырыкской культуры скифской эпохи, для которых получен массив радиоуглеродных и дендрохронологических дат [Евразия…, 2005; Panyushkina et al., 2007; Слюсаренко, 2010]. Ряд 14С-дат имеется для археологических объектов хуннуской и тюркской эпох [Кубарев В.Д., Журавлева, 1986; Кубарев Г.В., 2005, с. 139; Орлова, 1995; Кубарев Г.В., Орлова, 2006; Panyushkina et al., 2007; Гутак, Русанов, 2013; Agatova et al., 2016], единственная – для могильника афанасьевской культуры бронзового века [Степанова, 2009]. Памятники кыргызского и монгольского времени в пределах Курайской и Чуйской впадин и их горного обрамления абсолютными датами не охарактеризованы.

В настоящее время наиболее исследованы восточная и южная части Чуйской впадины, где сконцентрировано огромное количе ство памятников разных культур [Кубарев В.Д., 1987, 1991, 1992; Bourgeois et al., 2000, Gheyle, 2009; и др.]. Ряд объектов описан в Курайской котловине: пазырыкские курганы скифской эпохи [Кубарев В.Д., Шульга, 2007, с. 170–190], булан-кобинские захоронения хуннуской эпохи [Со-ёнов, Эбель, 1998; Соёнов, 2003, с. 13–22; Слюса-ренко, Богданов, Соёнов, 2008], курганы, относимые к кыргызскому времени [Мартынов, Кулемзин, Мартынова, 1985]. В долине р. Чуи на участке между впадинами археологические местонахождения известны в устье р. Куектанар (Куяхтанар): позднепалеолити-че ский подъемный материал [Деревянко, Маркин, 1987, с. 11–12], железоплавильные печи, датируемые по типологическим признакам VI–X вв. [Зиняков, 1988, с. 46–49], и артефакты кыргызской культуры, интерпретированные как следы поселения [Худяков, 1990]. Картирование ряда археологических объектов в центральной части Чуйской впадины, на востоке Курайской, а также в долине Чуи между ними (в т.ч., в устье р. Куектанар) было проведено в ходе изучения эволюции голоценовых лимносистем этой территории [Agatova et al., 2016; Агатова и др., 2016].

Эволюция гидросети

Курайской и Чуйской впадин в позднем неоплейстоцене – голоцене

Доголоценовый период развития гидросети

Существующие взгляды на время последнего спуска неоплейстоценовых ледниково-подпрудных озер в Курайской и Чуйской впадинах. Хронология и характер спусков неоплейстоценовых озер в Курай-ско-Чуйской системе межгорных впадин определяют возможность нахождения наиболее древних археологических памятников на исследуемой территории.

Однако ввиду сложности хронометрического датирования ледниковых и озерно-ледниковых отложений и противоречивости дат, полученных разными методами, до сих пор не существует единого мнения относительно возраста оледенений и хронологии спусков ледниково-подпрудных озер. Радиоуглеродные даты, используемые для возрастной характеристики озер во впадинах, получены в основном по обломкам древесного угля (> 45 000 кал. л.н. (Beta-147107) [Окишев, Бородавко, 2001], 30 000 ± 1 112 кал. л.н. (25 300 ± 600 (МГУ-ИОАН-65)) [Разрез…, 1978, с. 130]) либо по органическим остаткам в волноприбойных и катафлю-виальных отложениях (36 588 ± 883 кал. л.н. (32 190 ± ± 260 (Beta-137035)) [Окишев, Бородавко, 2001], 40 820 ± ± 1100 (35 870 ± 490 (Beta-159972)) [Herget, 2005, с. 36], 24 814 ± 610 (20 750 ± 220 (СОАН-4971)) [Высоцкий, 2009] и 39 851,5 ± 1101,5 кал. л.н. (34 750 ± 480 (СОАН-7802)), дата предоставлена А.Н. Назаровым), что говорит о возможном размыве и переотложении более древних органических остатков*. Лишь в последнее время получены ОСЛ-даты непосредственно озерных отложений в Курайской впадине, демонстрирующие неоднократность возникновения здесь в позднем неоплейстоцене ледниково-подпрудных озер разного масштаба, – 62 500 ± 6 800 л.н., 18 200 ± ± 1 100 [Baryshnikov et al., 2015, p. 106, 112], 14 400 ± ± 1 400 л.н. (RIS0-142565) [Зольников и др., 2016]. Согласно результатам датирования по космогенным нуклидам (10Be) валунов в Чуйской и Курайской котловинах, последнее осушение этих котловин произошло ок. 16–15 тыс. л.н. (время распада сартанского (поздне-вюрмского) оледенения), оно же было наиболее катастрофическим [Reuther et al., 2006]. А.Н. Рудой также считает самым катастрофическим спуск озера, связанного с сартанским оледенением. Опираясь на радиоуглеродные даты растительных остатков из озерных отложений в буграх пучения на днищах впадин [Рудой, 1988; Бутвиловский, 1993], он обосновывает окончательное осушение Курайской и Чуйской котловин позднее примерно 11 и 5 тыс. л.н. соответственно [Рудой, 2005, с. 128–129]. П.А. Окишев и П.С. Бородавко [2001] на основе результатов радиоуглеродного [Разрез…, 1978; Бутвиловский, 1993; Окишев, Бородавко, 2001] и термолюминесцентного [Шейнкман, 1990] датирования реконструируют три лимностадиала в период ок. 46–13 тыс. л.н. и предполагают, что в ходе последнего из них во впадинах существовали изолированные озера. По мнению этих исследователей, поэтапное (некатастрофическое) снижение уровня плейстоценовых озер определяет хронологию палеолитических памятников в Чуйской котловине. Представления о сар-танском (поздневюрмском – 18–25 тыс. лет) возрас- те последних катастрофических паводков в долинах Чуи и Катуни привели Г.Я. Барышников и А.М. Мало-летко к выводу о бесполезности поиска археологических объектов старше 25 тыс. лет по долинам основных рек Алтая и возможности таких находок лишь за пределами действия катастрофических водных потоков [1998, с. 114]. Позднее ОСЛ-датирование позволило уточнить время прохождения грязекаменного селя по долине верхней Бии, которое оказалось более древним – 35–40 тыс. л.н. [Baryshnikov, Panin, Adamiec, 2016]. И.Д. Зольников и А.А. Мистрюков, напротив, относят последний катастрофический спуск озера, существовавшего в Чуйской впадине, к ранневюрмскому времени (70–60 тыс. л.н.), используя в качестве одного из хронологических реперов обнаруженные здесь палеолитические памятники [2008, с. 52–53].

В целом именно слабая обеспеченность хронометрическими данными и, как следствие, сложность реконструкции неоплейстоценовой геологической истории Юго-Восточного Алтая вынуждают геологов обращаться к археологическим материалам. Однако во избежание ошибок в палеогеографических построениях в каждом конкретном случае необходим детальный анализ расположения памятников по площади и характера их залегания.

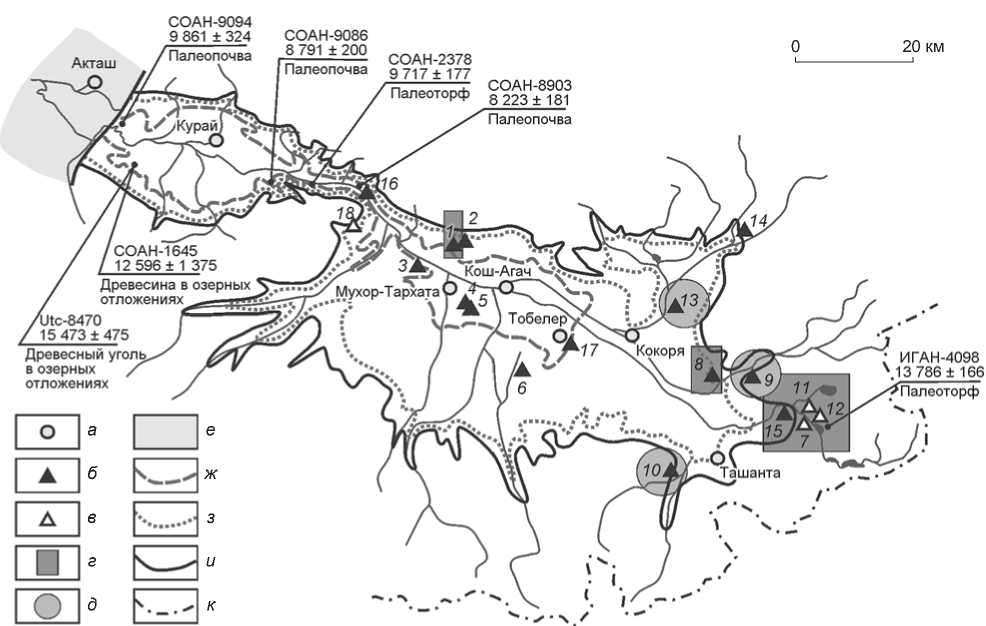

Возможность использования палеолитических памятников Чуйской впадины для датирования спусков неоплейстоценовых ледниково-подпруд-ных озер. Основной проблемой при использовании древних археологических памятников Юго-Восточного Алтая в качестве хрономаркеров является отсутствие численных оценок их возраста. Отмечая некоторую технико-типологическую неоднородность чуйских каменных индустрий, А.П. Деревянко и С.В. Маркин относят их к позднему палеолиту (45–10 тыс. л.н.) [1987, с. 46–54], и это обстоятельство, казалось бы, закрывает обсуждение существования катастрофических спусков ледниково-подпруд-ных озер в Чуйской и Курайской впадинах в конце позднего неоплейстоцена. В то же время три из 20 позднепалеолитических памятников, установленных в Чуйской котловине [Там же; Окишев, Бородавко, 2001; Славинский и др., 2011], вследствие единичных находок вообще не охарактеризованы, и только четыре являются стратифицированными (Юстыд I и II, Бо-гуты I, Толдытюргун). При этом абсолютное датирование вмещающих артефакты слоев не проводилось. Особо подчеркнем, что все пригодные для датирования стратифицированные памятники, в т.ч. включающие самые древние артефакты с леваллуазской техникой скола, расположены выше 2 100 м над ур. м. – наиболее выраженного в рельефе верхнего палеоозер-ного уровня. Большинство остальных памятников находятся ниже 2 100 м над ур. м., и все они представлены подъемным материалом (рис. 1), иногда с явными

Палеопочва

Палеопочва

Палеоторф

Мухор-Тархата

Тобелер'

Кокоря

Палеоторф

б

Ташанта

ж

з

и

д

к

СОАН-1645

12 596 ±1 375

/ Древесина в озерных / отложениях --—чр»

(jtc-8470 Г .....

15 473 ± 475 ) /

20 км

: ИГАН-4098 \13 786±166

СОАН-9086 8791 ±200

СОАН-2378 9 717 ±177

СОАН-8903 8 223 ±181

Палеопочва

СОАН-9094 9861 ±324

Акташ

Древесный уголь, в озерных / отложениях

е

а

в

г

Рис. 1. Соотношение позднепалеолитических памятников с уровнями палеоозер в Курайско-Чуйской системе впадин и основные радиоуглеродные даты (калиброваны на 2σ), характеризующие развитие ландшафтов этих впадин в конце позднего неоплейстоцена – раннем голоцене.

а – населенные пункты; б – местонахождения подъемного материала; в – стратифицированные объекты; г – местонахождения с леваллуаз-скими сколами; д – неохарактеризованные местонахождения с единичными артефактами; е – ледниковая дамба; ж–и – уровень палеоозера над ур. м.: ж – 1 800 м, з – 2 100 м, и – 2 250 м, к – государственная граница России.

Местонахождения: 1 – Бигдон; 2 – Чечкетерек; 3 – Торгун; 4 – Мухор-Тархата I; 5 – Мухор-Тархата II; 6 – Чаганбургазы; 7 – Богуты I; 8 – Барбургазы; 9 – Юстыд-Барбургазы; 10 – Уландрык; 11 – Юстыд I; 12 – Юстыд II; 13 – Кызыл-Шин; 14 – Малталу; 15 – Юстыд–левый берег; 16 – Куяхтенар; 17 – Терс-Акан; 18 – Толдытюргун. 1–17 – по: [Деревянко, Маркин, 1987]; 18 – по: [Окишев, Бородавко, 2001].

следами смещения вниз по склону (Торгун) либо воздействия водной среды (Барбургазы). Самым низко расположенным из них является местонахождение Куяхтенар в долине Чуи (1 725–1 730 м над ур. м.). Закономерности в распределении немногочисленного (28 экз.) подъемного материала, сконцентрированного на поверхности 10–11-метровой террасы среди песчаных дюн, не отмечено [Деревянко, Маркин, 1987, с. 11–12]. Недалеко от этого памятника, также на песчаных дюнах, обнаружена стоянка Куяхтанар-2 – подъемные сборы включают пять каменных артефактов [Славинский и др., 2011, с. 469]. Проведенное нами массовое радиоуглеродное датирование палеопочв и озерно-речных отложений в районе палеолитических находок [Агатова и др., 2016, рис. 2, 3, табл. 1] свидетельствует о начале формирования покровного субаэрального комплекса не ранее голоцена, а также о флуктуациях русла и активном размыве древних озерных осадков в последнюю треть голоцена, что указывает на весьма вероятное переотложение каменного материала. Частичное переотложение артефактов на стратифицированном памятнике Юстыд II отмечено и А.П. Деревянко, С.В. Маркиным [1987, с. 36]. Обнаружение В.В. Бутвиловским в отложениях оз. Джангысколь (Курайская впадина) на глубине 4,5 м «кремневых орудий труда (скребков) верхнепалеолитического облика» совместно с остатками трав и веток возрастом 5 453 ± 391 кал. лет (4 765 ± 120 (СОАН-2345) [Русанов, Орлова, 2013, с. 146–149]) также подтверждает высокую вероятность переотложения палеолитических артефактов в межгорных впадинах и долинах хребтов. На наш взгляд, это делает некорректным использование большинства палеолитических памятников Чуйской впадины для прямого датирования существования в ней последнего крупного ледниково-подпрудного озера. В то же время ряд характеристик наиболее представительного по количеству собранного материала и площади распространения памятника Бигдон указывает на постозерное либо «межозерное» время его бытования.

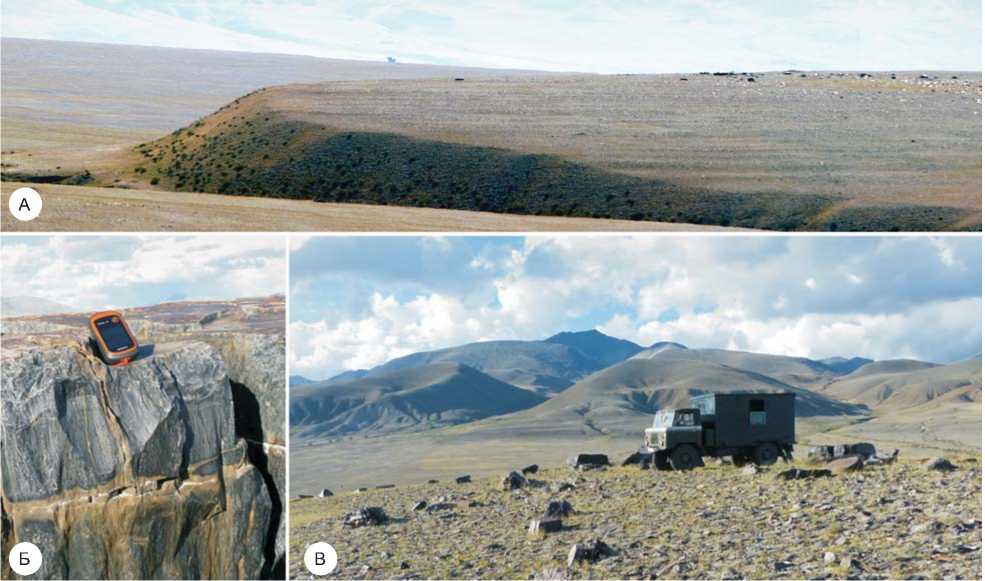

Бигдон расположен на высоте 1 998 м над ур. м. у южного подножия Курайского хребта на уплощенной поверхности пролювиального шлейфа, отделенного от хребта параллельным ему грабенообразным понижением. В качестве нуклеусов древними обитателями Чуйской впадины использовались не коренные породы (как указано в работе А.П. Деревянко, С.В. Маркина [1987, с. 16–17]), а дропстоуны – глыбы, вынесенные в котловину айсбергами во время существования одного из неоплейстоценовых озер с уровнем не ниже 2 000 м над ур. м. (рис. 2, Б, В). Подобные многочисленные поля дропстоунов вдоль южного подножия Ку-райского хребта в Чуйской впадине описаны Г.Г. Русановым [2008]. К еще одному такому полю приурочен и палеолитический памятник Чечкетерек. Нахождение в непосредственной близости от глыб более 750 наименований изделий из той же породы [Деревянко, Маркин, 1987, с. 18] указывает на положение памятника Бигдон in situ и его функционирование после спуска или снижения ниже 1 998 м уровня единого Курайско-Чуйского озера, по которому и перемещались айсберги. Поднятие Бигдон моделировано озерными волноприбойными террасами (рис. 2, А), но судить о времени их возникновения – до или после бытования археологического объекта – пока сложно. А.П. Деревянко и С.В. Маркиным отмечается некоторая «обдутость»

граней орудий [Там же, с. 18], однако для установления именно ветровой, а не водной обработки артефактов необходимо проведение специального анализа. При этом расположение памятника на абсолютной высоте ок. 2 000 м не противоречит существованию синхронно с ним либо позднее ледниково-подпрудного озера с более низким уровнем.

В целом, несмотря на признаки переотложения многих палеолитических материалов на более низкие гипсометрические уровни, даже их современное положение (вплоть до 1 770 м над ур. м. – Мухор-Тарха-та I) не исключает вероятность существования озера с уровнем ниже 1 770 м над ур. м. в Чуйской впадине в конце позднего неоплейстоцена – начале голоцена.

Таким образом, даже при многочисленности палеолитических памятников их использование для определения времени спуска ледниково-подпрудных озер с уровнями до 2 100 м (максимального хорошо выраженного в рельефе Курайской и Чуйской впадин волноприбойного уровня) невозможно вследствие подъемного характера каменного материала, залегающего ниже этой отметки, вероятного переотложения большинства находок и сложности их абсолютного датирования. Все четыре стратифицированных памятника Чуйской впадины расположены выше 2 100 м над ур. м., соответственно, они могут служить маркерами су-

Рис. 2. Позднепалеолитический памятник Бигдон.

А – озерные террасы, моделирующие поверхность предгорного пролювиального шлейфа, на котором расположен памятник; Б, В – дроп-стоуны (на снимке В хорошо видно, что обломки не являются продуктами разрушения коренных пород, которые на данном участке Чуйской впадины не выходят на дневную поверхность).

ществования и спусков только более глубоких озер, предполагаемых некоторыми исследователями. Однако в этом случае прежде всего необходимо решить вопрос о возможном переотложении артефактов.

Эволюция гидросети Курайской и Чуйской впадин. Накопленные геологические данные позволяют выделить основные рубежи деградации сартанского оледенения в Юго-Восточном Алтае и существования связанных с ним подпрудных озер (см. рис. 1). Результаты радиоуглеродного датирования древесного угля из отложений оз. Джангысколь и расположенного рядом болота в урочище Ештыккель Курайской впадины свидетельствуют об отсутствии сартанских ледников у подножия Северо-Чуйского хребта (1 754 м над ур. м.) 15 тыс. л.н. (13 050 ± 150 (Utc 8470) [Blyakharchuk et al., 2008]). Полученная нами радиоуглеродная дата перекрывающего морены торфяного горизонта в долине р. Богуты (хр. Чихачева) 13 786 ± 166 кал. л.н. (11 910 ± ± 70 (ИГАН-4098)) однозначно указывает на то, что уже к 14 тыс. л.н. в восточном обрамлении Чуйской впадины они отступили выше 2 500 м над ур. м. [Agatova et al., 2016; Агатова и др., 2016]. Таким образом, реконструкция обширного оледенения Юго-Восточного Алтая для временного среза ок. 14 тыс. л.н., основанная на оценках депрессии снеговой линии [Рудой, 1995], на наш взгляд, не соответствует этому рубежу.

По всей видимости, к тому времени уже не существовала и нижняя ледниковая подпруда в западной части Курайской впадины – в районе устья Маашея (ок. 1 460 м над ур. м.). Таким выводам не противоречат результаты космоизотопного датирования валу-нов-дропстоунов в обеих котловинах, указывающие на осушение последних ок. 16–15 тыс. л.н. [Reuther et al., 2006]*. Нахождение В.А. Панычевым древесины в отложениях оз. Джангысколь (10 960 ± 550 (СОАН-1645) [Русанов, Орлова, 2013, с. 142]) позволяет предполагать произрастание лесной растительности вдоль южной периферии Курайской впадины на абсолютной высоте не ниже 1 754 м уже ок. 12 596 ± 1375 л.н. На значительную деградацию ледников Юго-Восточного Алтая и смежного района Западной Тувы к началу голоцена указывает обнаружение выше современной границы леса палеодревесины возрастом 11 347 ± ± 470 кал. лет (9 880 ± 115 (СОАН-8753)) в Катунском хребте на высоте 2 600 м над ур. м. (дата предоставлена А.Н. Назаровым) и возрастом 10 380 ± 200 кал. лет (8 900 ± 95 (СОАН-8116)) в горном массиве Монгун-Тайга на высоте 2 640 м [Назаров, Соломина, Мыглан,

2012]. Наиболее определенно о разрушении ледовой плотины в районе устья Маашея и полном осушении Курайской впадины еще до начала голоцена свидетельствует дата палеопочвы на поверхности осыпного конуса, сформировавшегося после спуска озера в долине Чуи в 3,5 км выше места подпруды на абсолютной высоте 1 470 м, – 9 861 ± 324 кал. л.н. (8 770 ± 140 (СОАН-9094)) (см. рис. 1) [Агатова и др., 2016, рис. 4].

Вторая дамба – ледниковая, а затем обвально-моренная – формировалась в долине Чуи на участке между впадинами, в устье Куектанара. Абразионный уровень 1 800 м над ур. м. хорошо выражен выше и ниже нее по долине. Сукорский обвал, на левом берегу перекрывающий морены Куектанарского ледника, размыт и также террасирован до высоты 1 800 м. Данные факты указывают на формирование и частичный размыв (до 1 750–1 760 м над ур. м.) обвально-моренной дамбы еще до спуска озера с уровнем не ниже 1800 м над ур. м. По всей видимости, в это время оно было единым для обеих впадин, подпруживалось в районе устья Ма-ашея и, как показано выше, существовало в доголо-ценовый период (обрушение гигантского Сукорского обвала в конце позднего неоплейстоцена предполагал и В.В. Бутвиловский [1993, с. 164]). Сходный вывод о более позднем разрушении маашейской ледниковой плотины на завершающем этапе оледенения сделан в результате изучения разрезов ледниковых отложений куек-танарского участка [Зольников, Мистрюков, 2008, с. 66]. Широкое распространение озерных осадков с поздне-неоплейстоцен-голоценовой фауной остракод в Чуйской впадине в интервале высот 1760–1800 м над ур. м. [Русанов, 2010] не противоречит такому выводу (хотя сам Г.Г. Русанов полагает, что озеро, оставившее эти осадки в Чуйской впадине, подпруживалось дамбой в устье Куектанара и она была частично размыта только в суббореальный период голоцена). Судя по составу единичных палиноморф и переотложенной пыльце неогеновой растительности, перекрывающие морену озерные отложения ниже устья Куектанара [Агатова и др., 2016, рис. 3], накапливались в позднем неоплейстоцене*. О доголоценовом времени прохождения по долине Чуи катастрофического паводка, сформировавшего крупновалунную пачку в верхней части 15-метровой террасы в устье руч. Сухого, свидетельствуют радиоуглеродные даты перекрывающих ее отложений небольшого обвально-подпрудного озера: 9 717 ± ± 177 и 8 308 ± 110 кал. л.н. (8 700 ± 65 (СОАН-2378), 7 530 ± 60 (СОАН-2379)) [Бутвиловский, 1993, с. 165].

*В то же время есть данные о возможном существовании в Курайской впадине озера позже 15 тыс. л.н. [Carling et al., 2011]. Именно ледниковой подпрудой объясняется существование озера ок. 14 400 л.н. выше устья Маашея (в устье Баратала) на высоте 1 470 м над ур. м. [Зольников и др., 2016].

Развитие гидросети в голоцене

Первая половина голоцена. После произошедшего еще до начала голоцена спуска общего для впадин ледниково-подпрудного озера и не позднее 8 тыс. л.н. «куектанарская дамба» могла подпруживать озеро в Чуйской котловине с зеркалом воды не выше 1 750– 1 760 м над ур. м. (высота гребня наиболее высокого моренного вала), а, по всей видимости, ниже – врез Чуи в дамбу уже существовал, хотя и не был таким глубоким, как сейчас. К 8 223 ± 181 кал. л.н. (7 440 ± 95 (СОАН-8903) [Agatova et al., 2016]) на поверхности перекрывающих морену озерных отложений на абсолютной высоте 1 730 м сформировалась почва (В.В. Бут-виловский приводит для этого палеопочвенного горизонта даты 7 452 ± 133 и 6 131 ± 150 кал. л.н. (6 565 ± ± 80 (СОАН-1692Б), 5 330 ± 80 (СОАН-1692В)) [1993, с. 208]). Таким образом, уже ок. 8 тыс. л.н. в устье Куекта-нара могло существовать лишь локальное моренно-под-прудное озеро с урезом ниже 1 730 м над ур. м., что ниже днища Чуйской впадины. Следы какой-либо другой дамбы, способной, как полагает Г.Г. Русанов [2010], подпруживать здесь озеро с уровнем 1 800 м над ур. м. вплоть до суббореального периода голоцена (4 500– 2 500 л.н.), нами не установлены (хотя не исключена возможность позднейшего разрушения такой дамбы). Очевидно, что в пределах этого уровня в локальных понижениях днища Чуйской впадины после спуска единого Курайско-Чуйского озера могли сохраниться несколько относительно обширных остаточных водоемов с теплолюбивой поздненеоплейстоцен-голоцено-вой фауной остракод. Характеризующиеся ею мергели, алевриты и глины с высоким содержанием карбоната кальция залегают в центральной части котловины рядом с поселками Ортолык, Кош-Агач, Тобелер [Девяткин, 1965; Бутвиловский, 1993, с. 198; Русанов, 2010].

Радиоуглеродные даты палеопочв в подошве и кровле обломочных отложений, накопленных в водной среде у подножия склона долины Чуи ниже устья лога Баратал (западная часть Курайской впадины) [Агатова и др., 2016, рис. 4], позволяют говорить о том, что в Курайской котловине, по крайней мере в ее западной части, в интервале 10 000–6 500 л.н. вновь существовал водоем с уровнем не ниже 1 480 м над ур. м. Вряд ли дамба была ледниковой – не позднее 7 000 л.н. в верховьях трогов в горном обрамлении впадин возобновился рост лесной растительности, и ледники уже не превышали размеров современных, а возможно, деградировали полностью [Назаров, Соломина, Мыглан, 2012; Agatova et al., 2012].

Около 8 700 л.н. уровень озера в Курайской котловине (возможно, системы озер) не мог быть выше 1 720 м над ур. м. и оно не проникало в Чуйскую впадину, о чем свидетельствует полученная нами радиоуглеродная дата (СОАН-9086) нижней из палеопочв, перекрывающих аллювиально-пролювиальные отложения в долине р. Арыджан на этой высоте [Agatova et al., 2016]. Есть информация о таком же возрасте террасового уровня 1 610 м над ур. м. в северной части Курайской депрессии [Carling et al., 2011].

Таким образом, в первой половине голоцена озерные системы в Курайской и Чуйской впадинах развивались практически изолированно, соединяясь только Чуей. Ко времени возведения группы пазырыкских курганов Боротал-1 [Кубарев В.Д., Шульга, 2007, с. 180–185] ее русло в районе устья Баратала уже имело близкое к современному положение [Агатова и др., 2016]. Несмотря на более мягкий, по сравнению с современным, климат Юго-Восточного Алтая в первой половине голоцена [Бутвиловский, 1993; Blyakharchuk et al., 2008; Agatova et al., 2012, 2016; Назаров, Соломина, Мыглан, 2012], археологические памятники, датируемые этим периодом, в Чуйской и Курайской котловинах не известны. Одной из вероятных причин их отсутствия, на наш взгляд, может быть широкое распространение озер на днищах впадин в то время.

Вторая половина голоцена. Эволюцию системы остаточных озер на днище Чуйской впадины во второй половине голоцена характеризуют три радиоуглеродные даты озерных и аллювиальных отложений и положение археологических памятников in situ . Результаты радиоуглеродного датирования костей погребенного мужчины из расположенного в 16 км к юго-востоку от пос. Мухор-Тархата афанасьевского могильника Тархата I (Мухор-Тархата I по: [Ларин, Могильников, Суразаков, 1994]*) – 4 514 ± 270 кал. л.н. (3 985 ± ± 60 (СОАН-6028) [Степанова, 2009]) – подтверждают, что уровень воды во впадине в это время не мог быть выше 1 927 м над ур. м. Согласно интерпретации А.Н. Рудого, возраст растительных остатков (листьев, стеблей, веточек) в озерных отложениях с глубины 0,6 м, вскрытых в бугре пучения у с. Тобелер на высоте ок. 1780 м, – 4 174 ± 270 кал. лет (3 810 ± 105 (СОАН-2106)) – указывает на то, что ледниково-под-прудного озера в Чуйской впадине тогда уже не было [1988]. Г.Г. Русановым эта дата трактуется как время накопления верхней пачки отложений озера, подпружива-емого уже частично размытой обвально-моренной дамбой в устье Куектанара [2010]. С нашей точки зрения, она может характеризовать озерную седиментацию в одном из локальных водоемов в центральной части впадины, поскольку «куектанарская дамба» к тому времени свою роль уже давно не выполняла . Расположение каменных насыпей позднего бронзового – начала раннего железного века у пос. Мухор-Тархата [Агатова и др.,

2016] однозначно свидетельствует о том, что в момент их создания, ок. 3 тыс. л.н., уровень воды в центре котловины уже не превышал 1 770 м над ур. м. В скифскую эпоху он не мог быть здесь выше 1 764 м над ур. м., что подтверждается возведением пазырыкских курганов. Расположение аналогичных памятников на такой же высоте в западной части Чуйской впадины и формирование ок. 2 150 ± 146 кал. л.н. (2 130 ± 25 (СОАН-8423)) палеопочвенного горизонта на абсолютной высоте 1 951 м в пойме р. Юстыд указывают на локальный характер озер, существовавших во впадине.

Позднее 1 437 ± 87 кал. л.н. (1 540 ± 40 (СОАН-7412)) в 3,5 км к юго-востоку от с. Кош-Агач, на высоте ок. 1764 м, начинается отложение глин с комплексом обычных для мелководий с нестабильными глубинами остракод, в т.ч. со стратиграфически значимым видом Candona stagnalis , характерным для голоцена. В разрезе они сменяют озерные пески с позднеплейстоцен-го-лоценовой фауной остракод, характеризующей глубины водоема в первые метры [Русанов, 2010]. В это же время, в VI–VII вв., что подтверждается радиоуглеродными датами 1 480 ± 62, 1 402 ± 106, 1 337 ± 51 кал л.н. (1 610 ± 10 (АА-69267), 1 474 ± 40 (АА-69265), 1 425 ± 40 (АА-69264) [Panyushkina et al., 2007]), 1 425 ± ± 113 кал. л.н. (1 535 ± 60 (СОАН-5919) [Кубарев Г.В., Орлова, 2006]), древнетюркское население осваивало более низкие территории Чуйской впадины – до высоты 1 753 м над ур. м. (поминальные оградки в долине р. Чаган-Узун). Комплекс приведенных данных может быть интерпретирован как снижение уровня и распад нескольких все еще достаточно крупных озер с сохранением, вплоть до настоящего момента, их реликтов в локальных понижениях котловины. В то же время не исключено, что ряд неглубоких водоемов образовался на днище впадины позднее 1 500 л.н. после периода осушения, продолжительность которого пока оценить сложно. Тем не менее, несмотря на неоднозначность трактовки геологических данных, наличие озерных отложений на значительной площади свидетельствует о невозможности полного освоения впадины кочевниками во время озерного этапа эволюции ее ландшафтов.

Некатастрофический характер вероятного осушения либо снижения уровня озер в Чуйской котловине в период между скифской и тюркской эпохами следует из расположения и пазырыкских, и древнетюркских памятников на террасах Чуи и пролювиальных конусах ее притоков на расстоянии не более 200–1 000 м от русла в грабене Чуи и в Курайской впадине. Это также свидетельствует о доскифском времени прохождения возможных катастрофических паводков [Agatova et al., 2014, 2016]. Спуск локального озера в устье Куекта-нара произошел не позднее построения здесь железоплавильных печей (VI–X вв.), в которых использовался древесный уголь возрастом 1 696 ± 122 кал. лет (1 775 ± 35 (СОАН-5040) [Гутак, Русанов, 2013])

и 1 152 ± 143 кал. лет (1250 ± 65 (СОАН-9091) [Агатова и др., 2016]), т.е. задолго до Монгольского землетрясения 1761 г. Следовательно, оно не могло послужить причиной спуска этого озера, как предполагали Е.А. Рогожин и С.Г. Платонова [2002, с. 107].

После распада озерной системы речная сеть оставалась мобильной. Миграции русла и периодические паводки зафиксированы в отложениях в устьях Тыдту-ярыка [Schlütz, Lehmkuhl, 2007], Куектанара, Сокпанды [Агатова и др., 2016, рис. 2, 3]. Именно в зоне воздействия паводков и перевевания песчаных отложений были обнаружены подъемный материал позднего палеолита [Деревянко, Маркин, 1987, с. 11] и артефакты кыргызской культуры [Худяков, 1990] в районе устья Куектана-ра. Практически полное разрушение железоплавильных печей свидетельствует о высокой скорости отступания правого берега Чуи со времени их сооружения.

Осушение и колебания уровня остаточных озер определяли изменение микроклимата в котловинах, влекли снижение локального базиса эрозии и перестройку озерно-речной сети – формирование русла Чуи, соединившего остаточные озера, врез русел ее притоков и формирование их устьевой части в пределах днищ впадин, дефляцию обнажившихся озерных отложений, почвообразование и освоение растительностью. Эти процессы могли повлиять на ареалы расселения кочевых народов, хозяйственный цикл, рацион питания, обусловили прокладку новых коммуникаций. Появление позднее на днищах Чуйской и Курайской котловин постоянных поселений (Чаган-Узун, Ортолык, Кош-Агач и др.) также стало возможным лишь вследствие осушения впадин. Не исключено, что названия некоторых из них ( орто-лык – «остров» в переводе с тюркского) являются отголоском тех времен, когда для передвижения по котловинам номадам нужны были не только лошади, но и лодки.

Заключение

Отсутствие абсолютных дат палеолитических памятников и широкий интервал их возможного бытования, вероятное переотложение и подъемный характер большинства находок не позволяют в настоящее время однозначно оценить с их помощью верхнюю временную границу спуска ледниково-подпрудных озер в Курай-ской и Чуйской впадинах Юго-Восточного Алтая. Использование в качестве нуклеусов продуктов айсбер-гового переноса свидетельствует о постозерном (либо «межозерном») возрасте позднепалеолитических памятников Бигдон и Чечкетерек в Чуйской котловине.

Новые радиоуглеродные даты позволяют судить о значительной деградации сартанского оледенения уже к 14 тыс. л.н. и спуске последних ледниково-подпруд-ных озер в Курайской и Чуйской впадинах в доголоце-новый период (ранее 10 тыс. л.н.). Одной из возможных причин отсутствия в котловинах археологических памятников первой половины голоцена может являться широкое распространение остаточных озер на днищах впадин в это время, однако уже к 8 тыс. л.н. обвальноморенная перемычка в устье Куектанара не играла роль дамбы для озер в Чуйской впадине. Во второй половине голоцена, начиная с эпохи поздней бронзы, перестройка гидросети проходила без катастрофических последствий для человека, но определяла территории, пригодные для его жизнедеятельности.

В целом использование археологических объектов позволило значительно уточнить реконструкции изменений лимносистем в Курайской и Чуйской впадинах, основанные лишь на геологических данных.

Авторы искренне благодарны А.Н. Назарову (Сибирский федеральный университет, Красноярск) за предоставление двух неопубликованных радиоуглеродных дат, К.Н. Солодовникову и Н.Н. Серегину (Алтайский государственный университет, Барнаул) за помощь в поиске необходимой информации по ряду археологических памятников.

Список литературы Археологические памятники как маркер перестройки гидросети Курайской и Чуйской впадин (Юго-Восточный Алтай) в неоплейстоцене - голоцене: обобщение результатов исследований и палеогеографические реконструкции

- Агатова А.Р., Непоп Р.К., Слюсаренко И.Ю., Мыглан В.С., Баринов В.В. Археологические памятники как маркер перестройки плейстоцен-голоценовой гидросети Курайской и Чуйской впадин (Юго-Восточный Алтай): результаты геолого-геоморфологических и геоархеологических исследований//Археология, этнография и антропология Евразии. -2016. -Т. 44, № 4. -С. 26-34.

- Барышников Г.Я., Малолетко А.М. Археологические памятники Алтая глазами геологов. -Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 1998. -Ч. 2. -297 с.

- Бутвиловский В.В. Палеогеография последнего оледенения и голоцена Алтая: событийно-катастрофическая модель. -Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1993. -253 с.

- Высоцкий Е.М. К возрасту формирования рельефа приустьевой части Курайской впадины (Горный Алтай)//Фундаментальные проблемы квартера: итоги изучения и основные направления дальнейших исследований: мат-лы VI Всерос. совещ. по изучению четвертичного периода (г. Новосибирск, 19-23 окт. 2009 г.). -Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2009. -С. 137-138.

- Гутак Я.М., Русанов Г.Г. О возрасте железоплавильных печей урочища Куяхтанар (Горный Алтай)//Вестн. Сиб. гос. индустриал. ун-та. -2013. -№ 2 (4). -С. 18-20.