Археологические разведочные работы в Центральном и Юго-Восточном Алтае

Автор: Кубарев Г.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: т.XXIV, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются результаты археологических разведочных работ, проведенных автором на территории Онгудайского и Кош-Агачского р-нов Республики Алтай в 2018 г. Их целью были как дальнейшее исследование уже известных, так и поиск новых наскальных изображений. В местности Апшиякта была обследована неординарная композиция древнетюркских петроглифов, включающая в себя изображения женщины в трехрогом головном уборе, оленей, сосудов и пр. По аналогиям она датируется раннетюркским периодом: второй четвертью VI - первой половиной VII в. Обследование северных отрогов Сайлюгемского хребта позволило открыть шесть новых местонахождений петроглифов. Большинство из них датируются эпохой поздней бронзы - ранним железным веком.

Петроглифы, древнетюркский период, эпоха бронзы, изображения птиц и оленей, юго-восточный и центральный алтай

Короткий адрес: https://sciup.org/145144986

IDR: 145144986 | УДК: 902/904 | DOI: 10.17746/2658-6193.2018.24.280-284

Текст научной статьи Археологические разведочные работы в Центральном и Юго-Восточном Алтае

В полевом сезоне 2018 г. автором были продолжены археологические разведочные работы по дополнительному обследованию уже известных наскальных изображений и поиску новых на территории Онгудайского и Кош-Агачского р-нов Республики Алтай. Одним из объектов исследования была редкая композиция петроглифов древнетюркской эпохи, обнаруженная в урочище Апшиякта (Онгудайский р-н Ре спублики Алтай) и недавно опубликованная местным краеведом Б.М. Кин-диковым [Киндиков Б.М., Киндиков И.Б., 2018, с. 62–63]. Ее уникальность заключается, в частности, в наличии среди гравированных изображений женского персонажа в трехрогом головном уборе, который часть исследователей считает древнетюркским божеством Умай. Отсутствие подробного описания и интерпретации этой сцены, неточность ее прорисовки и мелкие фотографии, опубликованные Киндиковыми в небольшой научно-популярной книге, сделали необходимыми личный осмотр и обследование этой композиции.

Особый интерес вызывало то, что именно в составе погребально-поминального комплекса Ап-шиякта I, расположенного на левом берегу р. Чуи, в ходе разведочных работ 2011 г. автору удалось обнаружить два единственных в своем роде древ- нетюркских изваяния с двумя личинами на каждом из них. Нижняя личина принадлежала женщине и была изображена в трехрогом головном уборе. Интерпретации этих изваяний, выделению женских древнетюркских скульптур и персонажа в трехрогом головном уборе в качестве образа знатной женщины древнетюркской эпохи нами посвящена отдельная публикация [Кубарев Г.В., 2017].

Обнаружение и публикация наскальных изображений из Апшиякты подтвердили необходимость личного ознакомления с ней. По-видимому, Б.М. Киндиков выполнил прорисовку композиции с фотографии, т.к. только этим можно объяснить большое количество неточностей, а также тот факт, что часть сцены была вообще не воспроизведена. Кроме того, нам удалось обнаружить отколовшийся в древности фрагмент скалы с гравировками, который существенным образом дополняет композицию.

Рассматриваемая композиция расположена в нескольких десятках метров от уже упомянутых изваяний с двумя личинами, на вертикальной поверхности размерами 60 × 120 см. Она насчитывает порядка 26 изображений фигур и предметов. Редкость и неординарность многих образов и, вероятно, их семантики делает эту композицию одной из наиболее интересных в числе древнетюркских петроглифов Алтая.

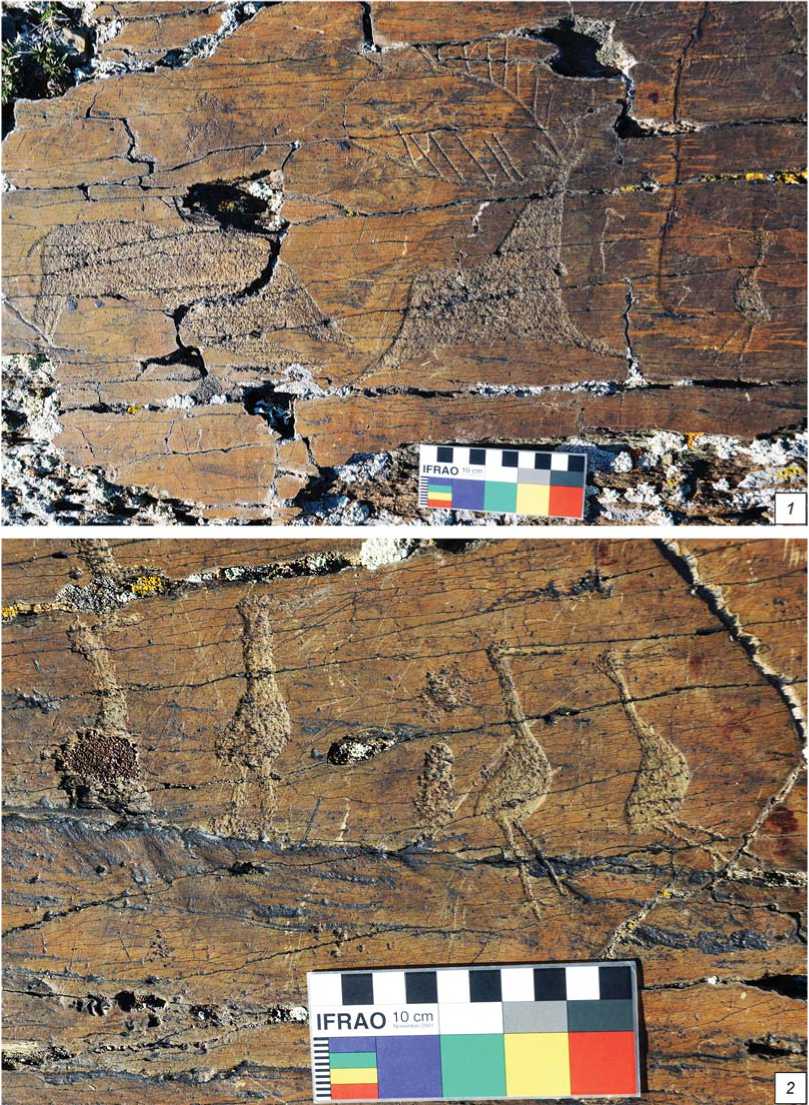

Наиболее частым ее персонажем является олень (рис. 1, 2 ) – в разных комбинациях он воспроизведен 7 раз. Это геральдически расположенные и бегущие навстречу друг другу олени, группа лежащих животных с поджатыми ногами, сцены охоты на оленя. Все животные изображены очень реалистично: шкура, ветвистые рога и т.п. Частую встречаемость этого образа в композиции можно легко объяснить. Именно в урочищах Калбак-Таш – Ап-шиякта проходит и проходил в древности миграционный путь оленей, поскольку это самое удобное место для их переправы через р. Чуя. В этом пункте древние охотники начиная, по меньшей мере, с эпохи энеолита – ранней бронзы поджидали оленей и охотились на них, что и нашло отражение в петроглифах Калбак-Таша. В композиции присутствуют три пеших лучника-охотника и один всадник (рис. 1, 1 ). Все они изображены с натянутыми луками, у стрел зачастую различимы форма наконечников и роговые свистунки. Кроме оленя объектами охоты выступают в одном случае кабан, в двух других – медведи.

В качестве центрального персонажа можно рассматривать женщину в трехрогом головном уборе. Ее ноги широко расставлены в стороны (поза роженицы?), руки на уровне пояса, поверх гравировки имеются многочисленные насечки-выбивки. Рядом с ней изображен котел (?). Композицию в разных местах дополняют три сцены coitus, крайне редко встречающиеся или неизвестные в других местонахождениях древнетюркских петроглифов. Люди в них изображены очень эскизно или даже, можно сказать, в шаржированном, карикатурном стиле. Правда на лице одного из мужчин воспроизведены глаз, большой нос и выступающий подбородок или борода. Особое внимание привлекает отдельно прорезанное изображение небольшого сосуда на постаменте-подставке или небольшом столе (?).

Судя по технике исполнения, гравировки на этой скальной поверхности были нанесены без большого хронологического перерыва и, вероятно, одним мастером. Учитывая наличие в композиции образа женщины в трехрогом головном уборе, который аналогичен выбивке на двух каменных изваяниях в Апшиякте, для этой композиции можно предложить датировку в узком диапазоне: датировку вторая четверть VI – первая половина VII в. Основанием для такого предположения служит радиоуглеродная дата указанных поминальных комплексов: 526–652 гг. [Кубарев Г.В., 2017, с. 101]. Это едва ли не единственный пример подобной узкой датировки древнетюркских петроглифов на Алтае. Вероятно, часть раннесредневековых гравировок в Калбак-Таше также должна относиться к этому раннему периоду древнетюркской истории.

Другой целью проведенных разведочных работ явилось обследование северных отрогов Сайлю-гемского хребта, протянувшихся в Чуйской степи на 18–20 км от горы Жалгыз-Тобе до р. Бураты, на наличие петроглифов. В.Д. Кубарев и Е.П. Ма-точкин в сводке петроглифов Алтая так описывали этот участок: «Следующие местонахождения петроглифов, отмеченные на северных отрогах пограничного хребта Сайлюгем, идут почти непрерывно с запада на восток от р. Чаганбургазы до р. Улан-дрык. Границы их могут быть определены условно по названиям пяти урочищ: Оюм, Карашан, Шибе, Туюк-Гобо и Бураты» [1992, с. 52–53]. Приходится констатировать слишком условный и общий характер выделения пяти местонахождений петроглифов на этом достаточно протяженном участке. По мере его дальнейшего исследования здесь будет выделено значительно большее число пунктов с наскальными изображениями, имеющих вполне определенные и узкие границы.

После составления сводки петроглифов в этом районе были обнаружены небольшие по размеру, но незаурядные местонахождения петроглифов Курмантау и Кургак. Первое из них включает наиболее ранние петроглифы в Чуйской степи – контурные изображения оленей и лосей эпохи энеолита – ранней бронзы, как выбитые, так и выполненные

Рис. 1. Фрагменты композиции древнетюркских петроглифов из Апшиякты.

1 – изображение всадника; 2 – фигура оленя.

красной краской [Кубарев Г.В., 2003; и др.]. Местонахождение петроглифов в Кургаке примечательно одной из наиболее длинных древнетюркских рунических надписей на Алтае, а также мастерски выполненной сценой [Кубарев Г.В., Кубарев В.Д., 2001; и др.].

В 2018 г. на этом участке автору удалось зафиксировать по меньшей мере шесть новых местонахождений петроглифов. Рисунки выбиты на заметных издали вертикальных скалах со следами загонов для скота у основания, на одиноко стоящих скальных останцах, на скальных выхо-

Рис. 2. Фрагменты центральной сцены петроглифов в урочище Сарыкобы.

1 – изображения медведя, оленя и птицы; 2 – фигуры четырех птиц.

дах у подножий гор либо на их седловинах. Чаще всего они содержат выбитые изображения фигур животных (козлов, оленей, быков, кошачьих хищников) и человека эпохи поздней бронзы – раннего железного века и насчитывают от 15–20 фигур до нескольких десятков или даже сотен изображений. В некоторых случаях петроглифы сопровождаются небольшими керексурами, устроенными на седловинах гор.

Особенно хочется отметить небольшую группу петроглифов в урочище Сарыкобы (Желтый лог – алт.). В состав нескольких композиций этого местонахождения входят до 100 фигур животных и людей. Подавляющее большинство их выполнено в технике выбивки и должно быть отнесено к эпохе поздней бронзы – раннему железному веку. Несколько тонких гравировок коней и всадников относятся, вероятно, к этнографическому време- ни. Наибольшее внимание привлекает неординарная по воспроизведенным на ней образам композиция размерами 100 × 110 см. На ней насчитываются 22 фигуры животных и людей. Центральное место занимают большие изображения бегущего оленя с ветвистыми рогами, медведя (рис. 2, 1) и четырех выстроившихся в ряд птиц (рис. 2, 2). Пернатые с длинными клювами показаны стоящими на длинных ногах и больше всего напоминают журавлей. По этим характеристикам они сильно отличаются от других, таких же редких изображений птиц в петроглифах Алтая.

В этом же урочище было сделано другое открытие – две новые древнетюркские рунические надписи. Корпус рунических надписей Алтая, поиск которых продолжается последние полтора столетия, насчитывает около 100 лаконичных текстов и строк [Тыбыкова, Невская, Эрдал, 2012; Киндиков Б.М., Киндиков И.Б., 2018]. Поэтому находка сразу двух новых рунических надписей в Кош-Агачском р-не Республики Алтай представляется значимым научным событием. Кроме того, из 12 надписей, которые до сих пор были известны в Кош-Агачском р-не, только пять нанесены на скалы. Остальные вырезаны на стелах или на предметах из погребений. Перевод и интерпретация сарыкобинских надписей будут опубликованы позднее, в отдельной работе.

Учитывая предварительный характер данного сообщения и необходимость дальнейшей обработки полученных материалов, в последующем планируется их полная публикация (в частности, уникальных композиций в Апшиякте и Сарыкобе), а также интерпретация. Кроме того, данные о новых местонахождениях петроглифов Чуйской степи призваны пополнить корпус петроглифических памятников Алтая и археологическую карту Кош-Агачского р-на. Подобная работа, несомненно, актуальна, перспективна и требует продолжения.

Список литературы Археологические разведочные работы в Центральном и Юго-Восточном Алтае

- Киндиков Б.М., Киндиков И.Б. Древние надписи Онгудайского района. - Горно-Алтайск: [Б. и.], 2018. -112 с.

- Кубарев В. Д., Маточкин Е.П. Петроглифы Алтая. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1992. - 123 с.

- Кубарев Г.В. Исследования в Чуйской степи (Юго-Восточный Алтай) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2003. - Т. IX, ч. I. -С. 384-388.

- Кубарев Г.В. Древнетюркские изваяния из Апшиякты в Центральном Алтае (к проблеме выделения женских статуарных памятников у древних тюрков) // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2017. - Т. 45, № 1. - С. 93-103.

- Кубарев Г.В., Кубарев В.Д. Руническая надпись из Кургака (Юго-Восточный Алтай) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2001. - Т. VII. - С. 341-342.

- Тыбыкова Л.Н., Невская И. А., Эрдал М. Каталог древнетюркских рунических памятников Горного Алтая. - Горно-Алтайск: Изд-во Горно-Алт. гос. ун-та, 2012. - 152 с.