Археологический контекст искусства малых форм верхнепалеолитической стоянки Хотылево 2, пункт В

Автор: Гаврилов К.Н.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Материалы конференции «Знаки и образы в искусстве каменного века»

Статья в выпуске: 260, 2020 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена сравнительному анализу условий нахождения в культурном слое памятников искусства малых форм, обнаруженных при раскопках пункта В стоянки Хотылево 2. Дана характеристика комплексов археологических объектов, с которыми связано положение предметов искусства, проведено сопоставление их пространственного соотношения. Сделан вывод о том, что особенности археологического контекста произведений первобытного искусства из раскопок пункта В стоянки Хотылево 2 соответствуют культурному своеобразию этого памятника в рамках восточноевропейского граветта.

Верхний палеолит, искусство малых форм, хотылево 2, граветт, костенковско-авдеевская культура

Короткий адрес: https://sciup.org/143173135

IDR: 143173135 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.260.106-124

Текст научной статьи Археологический контекст искусства малых форм верхнепалеолитической стоянки Хотылево 2, пункт В

Верхнепалеолитическая стоянка Хотылево 2, без сомнения, относится к тем памятникам, изучение которых имеет ключевое значение не только для исследования восточного граветта, но и для выявления общих закономерностей развития искусства малых форм Восточной и Центральной Европы. Одним из важнейших условий для понимания этих закономерностей является точная фиксация археологического контекста памятников искусства.

Интерес к этой проблеме впервые проявился в отечественной археологии почти сто лет назад. Уже в 1927 г. С. Н. Замятнин во время раскопок Гагаринской стоянки обратил внимание на особенности положения женских статуэток в культурном слое (Zamiatnin, 1934; Замятнин, 1935). Полученный опыт в дальнейшем привел С. Н. Замятнина к необходимости учета общего контекста при интерпретации памятников наскального искусства (Замятнин, 1961). Анализ http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.260.106-124

археологического контекста лежал в основе реконструкции семантики женских изображений верхнего палеолита Европы, выполненной П. П. Ефименко ( Ефименко , 1931). Подробнейшим образом для своего времени охарактеризован археологический контекст мелкой пластики стоянки Костенки I ( Ефименко , 1958). Однако затем наступил довольно длительный перерыв. Он был прерван в 1987 г. публикацией статьи М. Д. Гвоздовер, специально посвященной анализу археологического контекста женских статуэток костенковской культуры ( Гвоздо-вер , 1987). В этой работе было убедительно показано, что культурная специфика памятников костенковской культуры проявляется в том числе и в контексте произведений искусства. В дальнейшем эти выводы получили подтверждение во время раскопок Зарайской стоянки под руководством Х. А. Амирханова ( Амирханов, Лев , 2003; 2007; 2009). Аналогичные закономерности прослеживались Н. Д. Прасловым применительно к стоянке Костенки I/1 сл. уже на современных материалах ( Праслов , 2009).

Работа М. Д. Гвоздовер сделала актуальным анализ археологического контекста памятников искусства малых форм, найденных не только на стоянках костенковской культуры, но и на других верхнепалеолитических поселениях. Не является исключением в этом ряду и стоянка Хотылево 2, при раскопках которой были обнаружены выразительные образцы антропоморфной скульптуры ( Заверняев , 1978).

Анализ полевой документации Ф. М. Заверняева позволил реконструировать археологический контекст большинства предметов искусства Хотылёвской стоянки ( Гаврилов , 2008). Тем не менее работы, проводившиеся на этом памятнике в 1970-е гг. Ф. М. Заверняевым, к сожалению, не были лишены ряда методических недостатков, что сказалось на качестве фиксации находок и объектов. В частности, мы не имеем информации о микростратиграфии того участка культурного слоя стоянки, который в настоящее время обозначается как пункт А, не все произведения искусства имеют точную привязку в пределах квадратов и т. п. В этих обстоятельствах большой удачей было обнаружение в 2003 г. нового участка распространения культурного слоя Хотылево 2, обозначенного как пункт В. Он исследуется Хотылевской археологической экспедицией с 2005 г. ( Gavrilov et al. , 2015). Новые полевые работы привели к обнаружению здесь ряда памятников первобытного искусства, археологический контекст которых был задокументирован на современном методическом уровне.

Материалы и методы

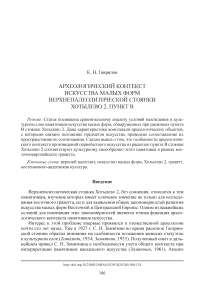

За все время раскопок пункта В было вскрыто и частично изучено 78 кв. м культурного слоя. На этой площади было зафиксировано два комплекса пространственно связанных археологических объектов. По своим структурным особенностям открытые комплексы были аналогичны объектам пункта А. В ходе раскопок на площади пункта В были найдены следующие произведения искусства малых форм: лопаточка из ребра мамонта; двойная женская статуэтка, вырезанная из мела; бивневая статуэтка, изображающая беременную женщину; костяная поделка с треугольным навершием. Женские статуэтки и лопаточка опубликованы (Воскресенская, Гаврилов, 2006; Гаврилов, 2011; 2012; Гаврилов, Лев, 2017; Гаврилов, Хлопачев, 2018). Поделка с навершием – это новая находка сезона 2018/2019 гг. Все они объединяются единым археологическим контекстом и одновременно демонстрируют сочетание таких черт, которые традиционно рассматривались как проявления разнокультурных традиций в рамках восточноевропейского граветта.

Лопаточка (рис. 1: II ) стала первой находкой из серии предметов первобытного искусства, обнаруженной при раскопках пункта В. Она изготовлена из продольно расщепленного ребра мамонта. Длина изделия составила 26,3 см, по своим размерам это самый крупный предмет среди однотипных изделий Хотылево 2. «Лицевая» поверхность лопаточки представлена внутренней, вогнутой, поверхностью ребра с сохранившимся компактным слоем. Внешняя поверхность – это губчатая масса. Обе поверхности предмета тщательно заглажены. Головка лопаточки имеет подпрямоугольные вытянутые очертания со сглаженными углами и незначительно асимметричную позицию относительно корпуса изделия. На «лицевой» поверхности в верхней части головки нанесена поперечная прямая нарезка длиной около 1,5 см. Справа от нарезки, в угловой части головки, располагается негатив от скола подтреугольной формы. Основание корпуса лопаточки имеет скругленную, несколько вытянутую форму в плане и тщательно заострено в профиле. В центральной части корпуса на «лицевой» стороне располагается гравировка, выполненная двойными неглубоко прорезанными линиями в виде разомкнутого вытянутого треугольника, обращенного вершиной вниз. Длина гравировки – 7,2 см. Разомкнутый треугольник относится к «женским знакам», согласно типологии А. Леруа-Гурана ( Leroi-Gourhan , 1965. P. 453).

Двойная женская статуэтка (рис. 1: Iб ) может быть отнесена к категории плоской скульптуры. Ее размеры – 58,5 × 44,5 × 15 мм. Женские фигуры изображены плечом к плечу на лицевой стороне плитки мела подтрапециевидных очертаний в технике барельефа, в реалистической манере, характерной для памятников восточного граветта. Изображены груди, живот и ноги по щиколотку, но нет рук и голов. Тыльная поверхность статуэтки заглажена, детальная проработка отсутствует. Нижняя половина поверхности разделена широкой бороздкой на два объема, соответствующие изображению двух женских фигур на лицевой поверхности статуэтки. С тыльной стороны широкой и менее глубокой бороздкой выделены ноги левой фигуры. Грудь левой женской фигуры разделена на две равные половины двумя параллельными тонкими неглубокими линиями. Статуэтка была разбита в древности на фрагменты. Поверхности граней древних сколов заглажены. Верхний фрагмент был разбит на две части, вероятно, мерзлотной трещиной.

Стилистически изображения женщин двойной статуэтки выполнены в манере, близкой к характерной для скульптурных изображений костенковского типа ( Гвоздовер , 1985б). Сходство между ними подчеркивается наличием двойных поперечных нарезок на груди левой фигуры. Похожим образом, например, изображена перевязь поверх груди на первой женской статуэтке из Косте-нок I/1 сл. ( Ефименко , 1958. С. 346, 347. Рис. 140). Однако отсутствие голов, рук и нижней части ног отличают двойную хотылевскую статуэтку от костен-ковских фигурок.

Рис. 1. Стоянка Хотылево 2, пункт В. Произведения искусства из раскопок

I – женская скульптура: a – фигурка беременной женщины, бивень (рисунок А. О. Маше-зерской); b – изображение двух женских фигур, мел (рисунок А. В. Трусова); II – лопаточка из ребра мамонта с гравировкой (рисунок Ю. А. Чемоданова)

В 2016 г. при раскопках на участке пункта В верхнепалеолитической стоянки Хотылево 2 была обнаружена миниатюрная женская статуэтка из бивня мамонта (рис. 1: Ia ). Ее размеры: длина – 56 мм, макс. ширина – 23,7 мм, макс. толщина – 19 мм. Скульптура изображает беременную женщину. Общий объем фигурки состоит из отдельных форм, соединенных между собой с большим искусством.

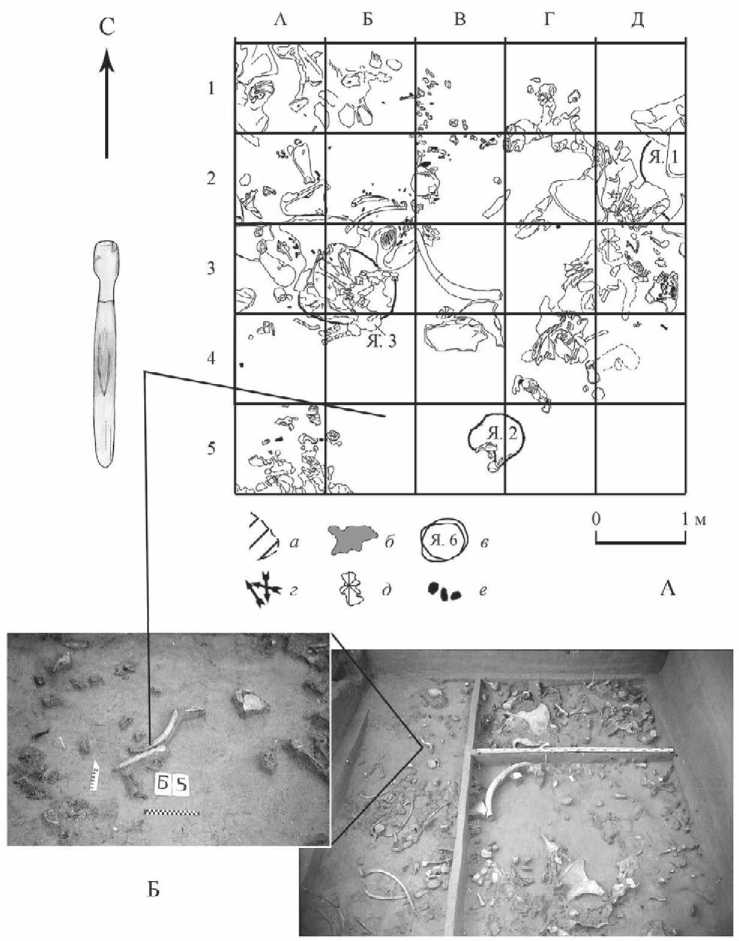

Последняя находка из раскопок пункта В, которая может быть отнесена к произведениям первобытного искусства, – костяная поделка с подтреугольным навершием (рис. 2). Предмет изготовлен из компактного слоя крупной кости мамонта. Он имеет удлиненные пропорции, длина изделия составляет 16,7 см. Максимальная ширина (1,85 см) приходится на основание, противостоящее навершию. Минимальная ширина (0,78 см) – у основания навершия. Основание изделия ровное, расположено строго поперек длинной оси предмета.

Рис. 2. Стоянка Хотылево 2, пункт В. Орнаментированный предмет с треугольным навершием, кость (мамонт?)

Все поверхности тщательно заглажены. Поперечное сечение основного корпуса изделия – двояковыпуклое, у основания навершия – подокруглое. Навершие имеет асимметрично-треугольную в плане форму, подтреугольный вытянутый продольный профиль и подпрямоугольное поперечное сечение. Размеры навершия – 1,5 × 1,2 × 1 см. В нижней части корпуса на одной из поверхностей имеется рельефно выделенный поперечный сильно затертый валик, который заходит на боковые грани и образует небольшие уступы. Благодаря этой особенности подчеркнуто отделение нижней части от остального объема корпуса. Оба продольных края предмета по всей длине – от широкого основания до места соединения корпуса с навершием – украшены орнаментом. Орнамент представляет собой чередование косых параллельных коротких нарезок, «стрелок» и косых крестиков. Нетрудно заметить, что эта разновидность орнамента относится к одному из классических типов, характерных для костенковско-авдеевской культуры – косому крестику и его заменяющих элементов ( Гвоздовер , 1985а. С. 10). Однако сам предмет не имеет аналогий среди костяных изделий костенковско-авдеевской культуры. Достаточно очевидное сходство прослеживается между морфологией корпуса данного изделия и формой хотылевских плоских треугольных острий из раскопок Ф. М. Заверняева ( Заверняев , 1987. С. 127. Рис. 10: 1 ; Хлопачев , 2006. С. 94. Рис. 61: 4–6 ).

Все перечисленные предметы были зафиксированы в трехмерной системе координат, с привязкой к стратиграфически значимым уровням, выделяемым в толще культурного слоя. Как правило, эти уровни маркировались слабо гумусированными прослойками суглинка серого цвета. Окраска этих прослоек определялась помимо гумуса повышенной концентрацией мельчайших частиц костей животных, а также костного угля. Соответственно, при сравнительном анализе археологического контекста памятников искусства, обнаруженных при раскопках пункта В, учитывались как их положение относительно археологических объектов (ям, скоплений материала и т. п.), так и связь с тем или иным уровнем археологической стратиграфии.

Результаты и обсуждение

Южный комплекс археологических объектов был изучен в раскопе А на площади 25 кв. м. Он характеризуется крупными скоплениями преднамеренно уложенных костей мамонтов, структурную основу которых составляли черепа и плоские кости. С данными скоплениями были связаны округлые в плане неглубокие ямы, в которых также находились преднамеренно уложенные кости мамонта. Диаметр ям не превышал одного метра, глубина – 20 см. Кости в скоплениях, а также древняя дневная поверхность вокруг них и под некоторыми черепами были интенсивно окрашены охрой.

Центральное место на площади раскопа А занимал целый бивень мамонта. Альвеолярный конец бивня был перекрыт тазовой костью мамонта, к которой примыкала лопатка мамонта. К северо-западу от бивня, на кв. А-Б/1, были расчищены два черепа мамонта, к которым примыкали половина таза и лопатка мамонта, окрашенная охрой. К северо-востоку и востоку от бивня, на кв. Г-Д/1-4, была обнаружена крупная группа преднамеренно уложенных костей мамонта, включавшая в себя не менее шести черепов, три лопатки, две длинные кости конечностей и некоторые другие кости. Черепа мамонтов на кв. Г-Д/3 залегали на окрашенной охрой поверхности. Поверхность всех лопаток мамонта, зафиксированных на кв. Д/1-3, также была окрашена охрой. Часть скопления осталась неизученной, так как располагается за пределами раскопа. Лопатки мамонтов, входившие в данное скопление, были уложены в яму № 1.

Еще одна яма (№ 2) была зафиксирована на кв. В/5. Яма перекрывалась анатомической группой костей стопы мамонта, по сторонам от которой располагались два ребра, также мамонта. Между костями стопы и одним из ребер залегали еще два позвонка мамонта. Под костями стопы мамонта располагалась другая группа, состоявшая из трех длинных костей конечностей мамонта, уложенных в форме трехлучевой звезды. Непосредственно в яму № 2 были уложены длинные кости и позвонки мамонта.

Следующее скопление костей было расчищено на кв. А-Б/2–3. Здесь с севера на юг последовательно располагались: лопатка бизона, лопатка половозрелого мамонта с искусственным отверстием, тазовая кость мамонта. Между тазовой костью и бивнем размещались две нижние челюсти половозрелых мамонтов, а также лопатка и частично перекрывавший ее череп мамонта. Суставная часть лопатки была перекрыта раздавленным черепом мамонта, уложенным на его переднюю поверхность. К западу от тазовой кости, на границе раскопа, были расчищены две лопатки мамонта, под одну из которых уходила целая бедренная кость и бивень мамонта. Под перечисленным скоплением костей находилось крупное углубление вытянутой формы, обозначенное как яма № 3.

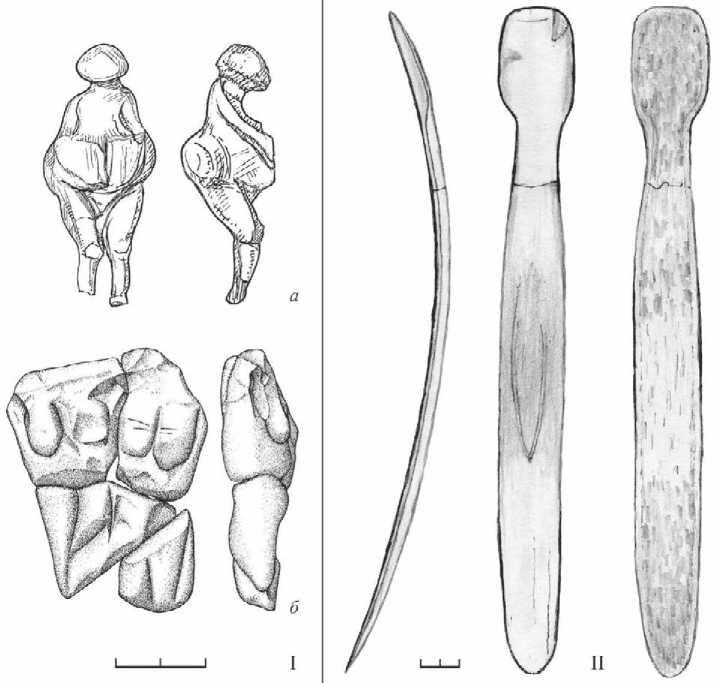

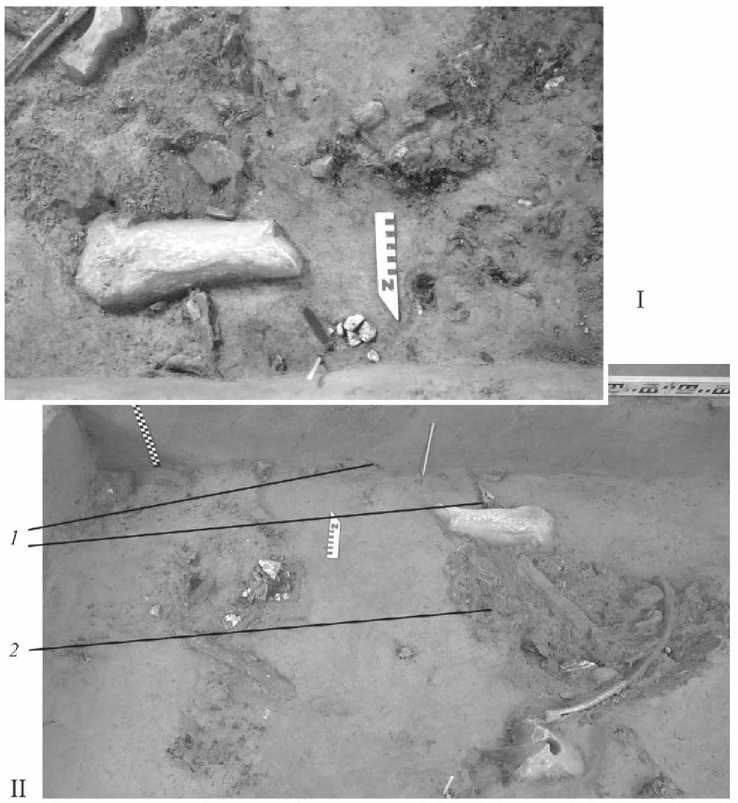

Лопаточка с фигурной головкой, изготовленная из ребра мамонта, была обнаружена в юго-западном секторе кв. В/5, между скоплениями костей мамонта, связанных с ямами № 2 и № 3 (рис. 3: А ). Лопаточка лежала в гумусированном суглинке, примыкая к фрагменту ребра мамонта. В непосредственной близости от лопаточки была расчищена анатомическая группа, состоявшая из хвостовых позвонков мамонта. Лопаточка лежала на уже сформировавшемся культурном слое, внутренней (вогнутой) поверхностью вниз. Под лопаточкой были зафиксированы мелкие фрагменты костей животных и расщепленные кремни, разница между уровнями залегания находок доходила до пяти сантиметров (рис. 3: Б ).

Исследования южного комплекса позволили выявить два уровня залегания находок ( Воскресенская, Гаврилов , 2006), каждый из которых был связан со слабо гумусированной прослойкой суглинка. Стратиграфическое положение лопаточки из ребра мамонта, найденной при раскопках южного комплекса объектов, соответствует верхнему уровню залегания находок.

Положение лопаточки в культурном слое пункта В отличается от контекста аналогичных предметов, найденных Ф. М. Заверняевым ( Заверняев , 1987). По его данным, на участке пункта А две лопаточки были обнаружены «в ямах с… краской под костями», одна – «в зольных скоплениях вблизи небольшой ямы с краской и женскими статуэтками» (Там же. С. 128). Последний предмет залегал непосредственно на охристом скоплении, перекрывавшем небольшую ямку ( Гаврилов , 2008. С. 65). Во всех перечисленных случаях лопаточки были обнаружены в пределах комплексов археологических объектов, структура которых аналогична северному комплексу пункта В. На памятниках костенковско-авде-евской археологической культуры контекст положения лопаточек в культурном слое также различен. В первом комплексе Костенок I/1 сл. и в новом комплексе Авдеевской стоянки предметы этой категории были обнаружены в так называемых ямах-хранилищах и в культурном слое за пределами углубленных объектов ( Ефименко , 1958. С. 311–315; Гвоздовер , 1987; Булочникова , 2007). Лопаточки Зарайской стоянки были найдены в ямах-хранилищах ( Амирханов , 2000. С. 176). К сожалению, в имеющихся публикациях отсутствуют подробные сведения о положении предметов данной категории из Костенок I и Авдеево в культурном слое вне ям.

Северный комплекс археологических объектов был вскрыт двумя раскопами Б и В общей площадью 52 кв. м. В раскопе Б была зафиксирована южная часть данного комплекса, раскоп В открыл его центральную часть.

Археологический материал на этом участке был представлен костными останками животных, предметами из расщепленного кремня, поделками из кости и бивня мамонта, а также костным углем, золой и охрой. Находки, вскрытые в 2016 г., были связаны с прослойкой гумусированного суглинка серого цвета, в местах концентрации костного угля и золы – черного цвета.

Границы северного комплекса были очерчены расположенными по дуге округлыми в плане неглубокими ямами, которые по своим размерам и морфологии аналогичны ямам, зафиксированным в южном комплексе. Как правило, в непосредственной близости от ям располагались вкопанные длинные кости мамонта, часть из которых была преднамеренно расколота. Эта особенность отличает северный комплекс от южного, где подобные группы вкопанных костей не были

Рис. 3. Стоянка Хотылёво 2, пункт В.

Археологический контекст лопаточки из ребра мамонта. Фото автора

А – раскоп А, план-схема южного комплекса объектов ( а – скопление костного угля; б – скопление расщепленного кремня; в – яма; г – вкопанные кости мамонта; д – скопление охры; е – отдельные расщепленные кремни); Б – общий вид на южный комплекс объектов и место залегания лопаточки

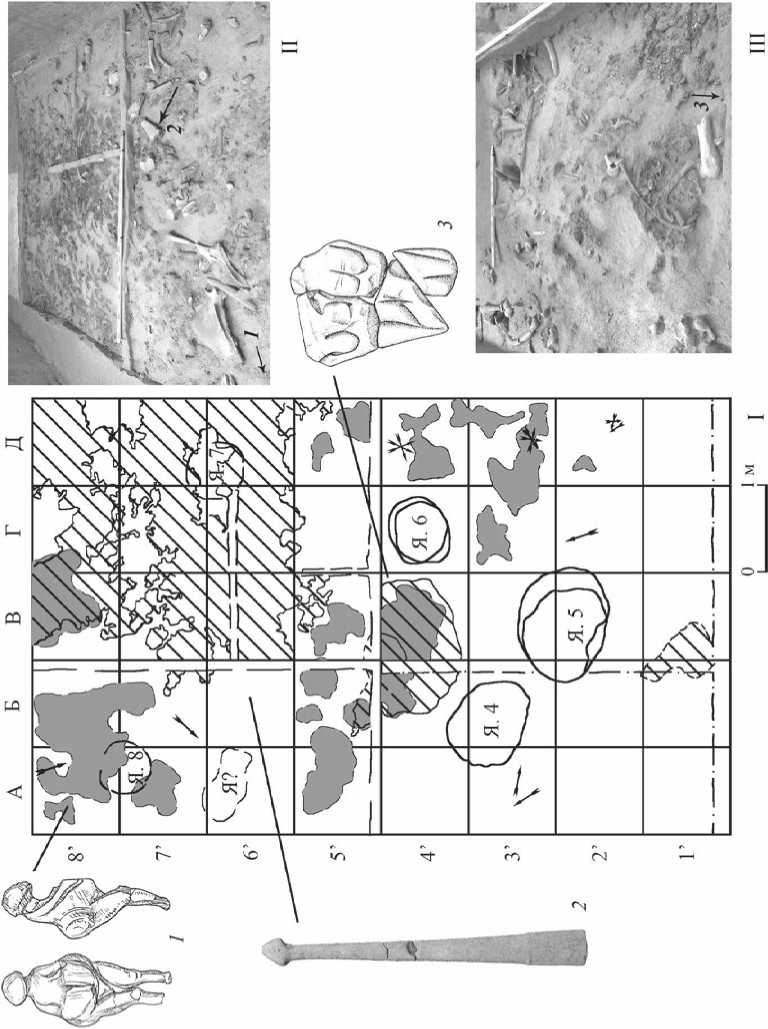

зафиксированы. В непосредственной близости от некоторых ям залегали черепа мамонтов, вкопанные в грунт альвеолами. С двумя ямами были связаны группы из попарно уложенных лопаток мамонтов. В ямах и вокруг них располагались скопления охры. С внутренней стороны дуги, очерченной ямами, находилось обширное скопление костного угля и золы, в южной части которого была зафиксирована еще одна яма, возможно – очаг. В 2008 г. рядом с ней и в непосредственной близости от ямы № 6 была обнаружена двойная женская статуэтка, вырезанная из куска мела (рис. 4: III, 3 ).

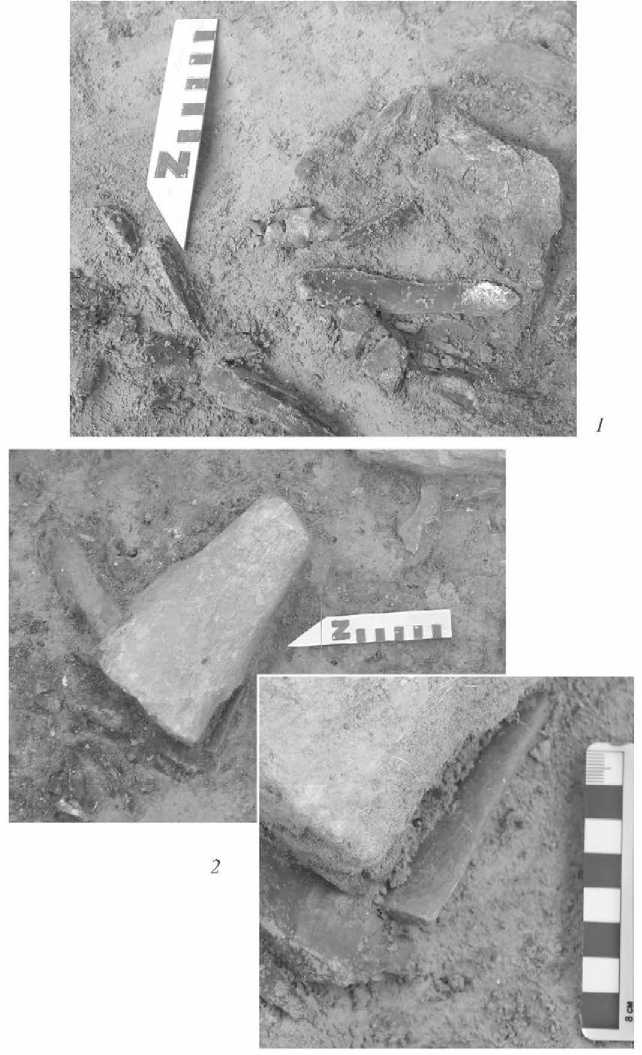

В культурном слое двойная статуэтка залегала лицевой стороной вниз, ее осевая линия была сориентирована по линии северо-восток – юго-запад (рис. 5: I ). Рядом с двойной статуэткой, к северо-западу от нее, непосредственно у северной стены раскопа была обнаружена еще одна, схематическая, фигурка, также опубликованная ( Гаврилов , 2012). Положение двойной женской статуэтки в слое говорит о том, что ее части были не выброшены, а уложены человеком в правильном порядке, соответственно их изначальной композиции до фрагментации этого предмета. Особенности укладки фрагментов статуэтки подтверждают, что это изделие имело законченную форму. В этой связи предположение Д. Дюпюи, что данный предмет может быть интерпретирован как промежуточная стадия в процессе изготовления двух отдельных статуэток костенковского типа ( Dupuy , 2012. P. 1481), представляется ошибочным. Напротив, заглаженность поверхностей фрагментов согласуется с аналогичными наблюдениями, сделанными исследователями для найденных в Костенках I/1 сл. скульптурных изображений из известняка, что может быть интерпретировано как свидетельство либо изначального изготовления их отдельных частей, либо преднамеренной фрагментации статуэток ( Дюпюи , 2016).

Женская статуэтка, найденная в 2016 г., залегала в культурном слое непосредственно на древней дневной поверхности, интенсивно окрашенной охрой, на квадрате А/8’ раскопа В (рис. 4: II, 1 ). Фигурка лежала на спине, с наклоном на правый бок, головой на запад (рис. 6: 1 ). Частично статуэтка была окрашена охрой, однако эта окрашенность является вторичной, поскольку она фиксируется в виде полоски, протянувшейся по правой стороне от макушки головы до голени правой ноги. Следовательно, охра попала в культурный слой после того, как в него была помещена статуэтка. В непосредственной близости от фигурки находилось скопление крупных кремневых пластин, а также фрагменты костей мамонта, тоже окрашенные минеральной краской. К юго-западу от статуэтки была зафиксирована группа преднамеренно уложенных костей мамонта, в которую входила пара лопаток, бивень и позвонок с сохранившимся остистым отростком (рис. 4: II ). Судя по положению лопаток и бивня мамонта, эта группа костей частично перекрывала яму. Положение данной фигурки почти полностью

Рис. 4 (с. 114). Стоянка Хотылево 2, пункт В.

Археологический контекст женских статуэток и предмета с навершием. Фото автора

I – раскопы Б и В, план-схема северного комплекса объектов (условные обозначения см. на рис. 3); II – общий вид на места залегания статуэтки из бивня мамонта ( 1 ) и костяного предмета с навершием ( 2 ); III – общий вид на место залегания двойной статуэтки из мела

Рис. 5. Стоянка Хотылево 2, пункт В, место залегания двойной статуэтки из мела. Фото автора

I – вид сверху на двойную статуэтку и схематическую фигурку в культурном слое; II – вид на основание культурного слоя и яму № 6 на участке обнаружения двойной статуэтки ( 1 – гумусированная прослойка, с которой связан культурный слой; 2 – яма № 6)

Рис. 6. Стоянка Хотылево 2, пункт В, места залегания статуэтки из бивня мамонта (1) и костяного предмета с навершием (2) в культурном слое. Фото автора соответствует контексту женской статуэтки, обнаруженной Ф. М. Заверняевым при изучении комплекса археологических объектов на участке пункта А, впоследствии получившего номер 1 (Гаврилов, 2008). Она также залегала на периферии комплекса, в непосредственной близости от одной из ям и группы преднамеренно уложенных костей мамонта. Последняя, однако, была представлена не лопатками, а черепами в сочетании с целым бивнем.

Костяная поделка с навершием была найдена под крупным фрагментом трубчатой кости мамонта, залегавшей на кв. Б-6’ (рис. 4: II ). Таким образом, данный предмет располагался между женскими статуэтками, тяготея к краевой части северного комплекса археологических объектов. Поверхность культурного слоя под костью была окрашена охрой, на небольшом участке – весьма интенсивного, ярко-красного цвета. С этим участком было связано также небольшое скопление расщепленных кремней. Поделка залегала поверх окрашенного участка, в толще культурного слоя (рис. 6: 2 ), и сама имела следы вторичной окрашенности на одной из поверхностей, которой соприкасалась с минеральной краской.

Ранее уже отмечался факт находок в Хотылево 2 женских статуэток, выполненных по хотылёвскому и костенковскому изобразительным канонам, в одном археологическом комплексе ( Гаврилов , 2018). Обнаружение в 2018/2019 гг. поделки с навершием, украшенной костёнковским орнаментом, усиливает это сочетание признаков, традиционно рассматривающихся как разнокультурные. Однако данный факт не идентичен той картине, которая была зафиксирована в Гагаринской стоянке, где в одном комплексе залегали женские статуэтки ко-стёнковского и гагаринско-хотылевского типов ( Тарасов , 1979). Двойная женская статуэтка Хотылево 2, пусть и выполнена согласно пропорциям костенков-ских статуэток, не является их копией. Предмет с навершием не имеет аналогий среди костяных изделий костенковско-авдеевской культуры, он лишь украшен костенковским орнаментом. Кроме того, гагаринская полуземлянка и хотылев-ские комплексы принципиально различаются по своим структурным характеристикам и не находят прямых аналогий за пределами своих поселений.

Интересны также различия между положением предметов, найденных в северном комплексе, относительно стратиграфических маркеров культурного слоя. Женская статуэтка, вырезанная из бивня, лежала на неокрашенной поверхности, на уровне основания культурного слоя. Охра была высыпана на этот участок после того, как фигурка была туда положена. В данном случае мы имеем дело с одним из начальных эпизодов формирования культурного слоя северного комплекса. Напротив, предмет с навершием залегал на поверхности охристого скопления, т. е. в слой он попал несколько позже.

Двойная статуэтка залегала в основании углистой прослойки, с которой был связан уровень спуска ямы 6. Эта прослойка до настоящего времени стратиграфически является наиболее поздней из всех зафиксированных на участке северного комплекса (Гаврилов, 2015), однако на данном этапе исследований северного комплекса пока нельзя однозначно судить о стратиграфическом соотношении ямы № 6 и скопления костей мамонта на кв. А/8’. Тем не менее в обоих случаях женские фигурки укладывались непосредственно на уровень дневной поверхности, с которой выкапывались рядом расположенные ямы, до начала накопления на этом месте культурных остатков. Эта ситуация радикально отличается от той картины, что фиксируется на поселениях костенковского типа. Все целые или незначительно фрагментированные женские статуэтки из классических комплексов Костенок I/1 сл., Авдеево и Зарайска были найдены в ямах-хранилищах (Ефименко, 1958; Gvozdover, 1995; Амирханов, Лев, 2009), т. е. в тех объектах, которые не относятся к начальным этапам их формирования. Большинство же фрагментированных статуэток были обнаружены в культурном слое, единичные фрагменты – в землянках и краевых ямах (Ефименко, 1958; Булочникова, 2007; Праслов, 2009). Общее сходство поселений костенковского типа с Хотылево 2 проявляется в том, что на участке пункта А Хотылевской стоянки фрагменты женских статуэток также были обнаружены в культурном слое вне археологических объектов.

Центральноевропейские памятники, относящиеся к граветту: Павлов I, Дольни Вестонице I, Пшедмости, Петржковице, Мораваны, Виллендорф II (сл. 9), как и граветтийские поселения Русской равнины, характеризуются целым рядом произведений мелкой пластики, среди которых имеются настоящие шедевры. Но, к сожалению, далеко не для всех статуэток можно установить точный контекст, по причине несовершенства методики раскопок, применявшейся исследователями.

Тем не менее некоторые сопоставления возможны. Например, знаменитая «Черная Венера» из Дольних Вестониц I была обнаружена в скоплении угля и золы, которые буквально обволакивали фигурку ( Verpoorte , 2001. P. 13). В данном случае важным моментом, представляющим интерес для сопоставления с контекстом хотылевских статуэток, является то, что данное скопление залегало на древней дневной поверхности.

Антропоморфные фигурки из Павлова I и другие произведения искусства приурочены к комплексам археологических объектов (очаги, вокруг которых концентрировался археологический материал и располагались небольшие ямки), традиционно интерпретируемых как остатки жилищ ( Verpoorte , 2001; Oliva , 2007; 2015). Однако сами эти комплексы объектов отличаются от тех, к которым приурочены находки произведений искусства в Хотылево 2. В Павлове I они не включают в свой состав расположенные по их внешней границе неглубокие ямы диаметром до 1 м и преднамеренно уложенные кости мамонта. Плотность расположения этих комплексов, а также особенности археологической стратиграфии дают основания для заключения, что культурный слой этого памятника представляет собой палимпсест разновременных горизонтов обитания ( Svoboda , 1997; 2005). В настоящее время невозможно, к сожалению, установить, к какому из горизонтов могут быть отнесены те или иные произведения искусства малых форм данного поселения.

В Петржковицах две женские статуэтки, вырезанные из гематита, были найдены в заполнении небольших ямок, располагавшихся в непосредственной близости от очага (Petřkovice…, 2008. P. 193–195). Судя по описанию пространственной структуры этого поселения, ямки, где были обнаружены статуэтки, аналогичны приочажным ямкам стоянок павловьена (Ibid. P. 36–42) и не похожи ни на ямы-хранилища поселений костенковского типа, ни на ямы Хотылево 2.

Выводы

Сопоставление условий нахождения в культурном слое произведений искусства малых форм из раскопок пункта В стоянки Хотылево 2 позволяет более резко подчеркнуть разницу между северным и южным комплексами археологических объектов. Женские статуэтки, а также костяная поделка с навершием были зафиксированы в северном комплексе, тогда как в южном был обнаружен лишь один предмет – лопаточка. Расположение статуэток в непосредственной близости от скоплений костей мамонта и ям, окружающих комплексы взаимосвязанных археологических объектов, довольно типично для Хотылево 2. Контекст бивневой статуэтки из северного комплекса пункта В имеет прямые аналогии контексту женской статуэтки, обнаруженной в первом комплексе на участке пункта А. Своеобразие северного комплекса пункта В проявляется в том, что на его площади были найдены женские фигурки, выполненные по двум изобразительным канонам: хотылевскому и костенковскому. Специфика северного комплекса подчеркивается также обнаруженным здесь костяным предметом с треугольным навершием, украшенным костенковским орнаментом. Однако сама пространственная структура данного комплекса принципиально не отличается от структуры таких же комплексов пункта А.

Сопоставление данных о положении произведений искусства малых форм, найденных при раскопках пункта В, с аналогичными данными о пункте А стоянки Хотылево 2, с одной стороны, и с опубликованными сведениями об археологическом контексте памятников искусства стоянок восточно- и центральноевропейского граветта – с другой, позволяют сделать следующий вывод. Не только пространственная структура хотылевских комплексов археологических объектов, но и расположение мелкой пластики, а также других предметов первобытного искусства внутри этих комплексов отличаются оригинальным своеобразием, не имеющим прямых аналогий ни на поселениях костенков-ско-авдеевской культуры, ни на других стоянках граветта Русской равнины и Центральной Европы.

В целом, особенности археологического контекста произведений первобытного искусства из раскопок пункта В стоянки Хотылево 2 соответствуют специфике этого памятника в рамках восточноевропейского граветта и могут быть использованы при характеристике его культурного своеобразия наряду с технико-типологическими и стилистическими особенностями изделий из камня и кости.

Список литературы Археологический контекст искусства малых форм верхнепалеолитической стоянки Хотылево 2, пункт В

- Амирханов Х. А., 2000. Зарайская стоянка. М.: Научный мир. 248 с.

- Амирханов Х. А., Лев С. Ю., 2003. Статуэтка бизона из ЗаРАйской стоянки: археологический и знаково-символический аспекты изучения // РА. № 1. С. 14-28.

- Амирханов Х. А., Лев С. Ю., 2007. Новые произведения палеолитического искусства с ЗаРАйской стоянки // РА. № 1. С. 22-35.

- Амирханов Х. А., Лев С. Ю., 2009. Произведения палеолитического искусства стоянки Зарайск А // Амирханов Х. А., Ахметгалеева Н. Б., Бужилова А. П., Бурова Н. Д., Лев С. Ю., Мащенко Е. Н. Исследования палеолита в Зарайске. 1999-2005. М.: Палеограф. С. 289-339.

- Булочникова Е. В., 2007. Ямы нового жилого объекта Авдеево // Проблемы каменного века (к юбилею М. Д. Гвоздовер) / Ред.: Н. Б. Леонова, Е. В. Леонова. М.: Дом еврейской книги. С. 170-188.

- Воскресенская Е. В., Гаврилов К. Н., 2006. Новый комплекс верхнепалеолитической стоянки Хотылево 2 // Деснинские древности. Вып. IV. Брянск: Брянский гос. объед. краевед. музей. С. 135-149.

- Гаврилов К. Н., 2008. Верхнепалеолитическая стоянка Хотылево 2. М.: Таус. 256 с.

- Гаврилов К. Н., 2011. Новые произведения искусства малых форм из раскопок стоянки Хотылево 2 (пункт В) // КСИА. Вып. 225. С. 231-239.

- Гаврилов К. Н., 2012. Двойная статуэтка из раскопок стоянки Хотылево 2: контекст, иконография, композиция // SP. № 1. С. 279-292.

- Гаврилов К. Н., 2015. Археологический контекст новых радиоуглеродных датировок стоянки Хотылево 2, пункт В // Древние культуры Восточной Европы: эталонные памятники и опорные комплексы в контексте современных археологических исследований / Отв. ред. Г.А. Хлопачев. СПб.: МАЭ РАН. С. 103-112. (Замятнинский сборник; вып. 4.)

- Гаврилов К. Н., 2018. Типология, иконография и археологический контекст женских статуэток восточного граветта Русской равнины // Вестник МГУ. Серия XXIII: Антропология. № 4. С. 93-109.

- Гаврилов К. Н., Лев С. Ю., 2017. Палеолитическая Даная: шедевр из раскопок Хотылево 2, 2016 г. // КСИА. Вып. 249. С. 42-49.

- Гаврилов К. Н., Хлопачев Г. А., 2018. Новая женская статуэтка со стоянки Хотылево 2: изобразительный канон и археологический контекст // Camera Praehistorica. № 1 (1). С. 8-23.

- Гвоздовер М. Д., 1985а. Орнамент на поделках костенковской культуры // СА. № 1. С. 9-22.

- Гвоздовер М. Д., 1985б. Типология женских статуэток костенковской палеолитической культуры // Вопросы антропологии. № 75. С. 27-66.

- Гвоздовер М. Д., 1987. Археологический контекст женских статуэток костенковской культуры // Проблемы интерпретации археологических источников / Отв. ред. Т. Б. Тургиев. Орджоникидзе: Северо-Осетинский гос. ун-т. С. 18-33.

- Дюпюи Д., 2016. Женские восточнограветтийские статуэтки из известняка со стоянки Костенки I // Верхний палеолит: образы, символы, знаки: каталог предметов искусства малых форм и уникальных находок верхнего палеолита из археологического собрания МАЭ РАН / Отв. ред. Г. А. Хлопачев. СПб.: Экстрапринт. С. 338-353.

- Ефименко П. П., 1931. Значение женщины в ориньякскую эпоху. М.: Огиз. 73 с. (Известия ГАИМК; т. II, вып. 3-4.)

- Ефименко П. П., 1958. Костенки I. М.; Л.: АН СССР. 485 с.

- Заверняев Ф. М., 1978. Антропоморфная скульптура Хотылевской верхнепалеолитической стоянки // СА. № 4. С. 145-161.

- Заверняев Ф. М., 1987. Техника обработки кости из Хотылевской верхнепалеолитической стоянки // СА. № 3. С. 111-130.

- Замятнин С. Н., 1935. Раскопки у с. Гагарина (Верховья Дона, ЦЧО) // Палеолит СССР: Материалы по истории дородового общества. М.; Л.: Гос. соц.-экон. изд-во. С. 26-77. (Известия ГАИМК; вып. 118.)

- Замятнин С. Н., 1961. Памятники изобразительного искусства эпохи палеолита и их значение для проблемы происхождения искусства // Замятнин С. Н. Очерки по палеолиту. М.; Л.: АН СССР. С. 43-65.

- Праслов Н. Д., 2009. Костенки - жемчужина русского палеолита // Зверь и человек. Древнее изобразительное творчество Евразии. СПб.: ГЭ. С. 17-24. (Труды ГЭ; т. 44.)

- Тарасов Л. М., 1979. Гагаринская стоянка и ее место в палеолите Европы. Л.: Наука. 168 с.

- Хлопачев Г. А., 2006. Бивневые индустрии верхнего палеолита Восточной Европы. СПб.: Наука. 262 с.

- Dupuy D., 2012. L'incompletude et le morcellement du corps feminin dans l'imaginaire paleolithique: les sculptures gravettiennes de Kostienki 1-I (Plaine russe - 22000-23000 ans BP) // L'art pleistocene dans le monde = Pleistocene art of the world = Arte pleistoceno en el mundo: Actes du Congres IFRAO, Tarascon-sur-Ariege, septembre 2010, Symposium "Art mobilier pleistocene" / Ed. J. Clottes. Tarascon-sur-Ariege: Societe Prehistorique Ariege-Pyrenees. P 1471-1491. (Prehistoire, Art et Societes; LXV-LXVI (2010-2011).)

- Gavrilov K. N., Voskresenskaya E. V., Maschenko E. N., Douka K., 2015. East Gravettian Khotylevo 2 site: Stratigraphy, archeozoology, and spatial organization of the cultural layer at the newly explored area of the site // QI. Vol. 359-360. P. 335-346.

- Gvozdover M. D., 1995. Art of the Mammoth Hunters. The Finds from Avdeevo. Oxford: Oxbow. 189 p. (Oxbow Monograph; 49.)

- Leroi-Gourhan A., 1965. Prehistoire de l'art occidental. Paris: Mazenod. 482 p.

- Oliva M., 2007. Gravettien na Morave. Brno; Praha: Masarykova univerzita, Filozoficka fakulta. 257 p.

- Oliva M., 2015. Palaeolithic Art of Moravia. The Anthropos Collection of the Moravian Museum. Brno: Moravske Zemske Muzeum. 172 p.

- Svoboda J. (ed.), 1997. Pavlov I - Northwest. The Upper Paleolithic Burial and its Settlement Context. The Dolm Vestonice Studies, Vol. 4. Brno: Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Archaeology. 472 p.

- Svoboda J. (ed.), 2005. Pavlov I - Southeast. A Window Into the Gravettian Lifestyles. The Dolni Vestonice Studies, Vol. 14. Brno: Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Archaeology at Brno; Polish Academy of Sciences, Institute of Systematics and Evolution of Animals. 500 p.

- Petrkovice. On Shouldered Points and Female Figurines / Ed. J. Svoboda. Brno: Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Archaeology at Brno, 2008. 252 p. (The Dolni Vestonice Studies; vol. 15.)

- Verpoorte A., 2001. Places of Art, Traces of Fire. A Contextual Approach to Anthropomorphic Figurines in the Pavlovian (Central Europe, 29-24 yr BP). Leiden: University of Leiden. 141 p. (Archaeological Studies; 8.)

- Zamiatnin S. N., 1934. La station aurignacienne de Gagarino et les donnees nouvelles qu'elle fournit sur les rites magiques des chasseurs quaternaires. Leningrad; Moscou: Editions d'Etat. 84 p. (Bulletin de l'Academie de l'istoire de la culture materielle; facs. 88.)