Археологический ландшафт долины Джазатора (Алтай): памятники и петроглифы эпохи неолита - этнографического времени

Автор: Буржуа Ж., Черемисин Д.В., Плетс Г., Дворников Э.П., Эбель А.В., Стихельбаут Б., Ван Хооф Л., Гейли В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 4 (60), 2014 года.

Бесплатный доступ

Полевые работы, связанные с картографированием археологических памятников в долине р. Джазатор (южная часть Горного Алтая), позволили определить принципы пространственной организации разнотипных объектов, датируемых энеолитом - этнографическим временем. Прослежена связь между памятниками и петроглифами бронзового века, расположенными преимущественно в северной зоне т.н. нижней долины. В раннем железном веке и в древнетюркскую эпоху погребальные и поминальные сооружения создавались на всем пространстве береговых террас. Анализ показал, что археологических и петроглифических памятников позднего времени значительно меньше на южной оконечности долины, чем на северной. В центральной части долины разнообразные следы древних обитателей зафиксированы на обоих берегах реки.

Археология ландшафта (ландшафтная археология), картографирование, юго-восточный алтай, пространственная организация археологических памятников

Короткий адрес: https://sciup.org/14523065

IDR: 14523065 | УДК: 904

Текст научной статьи Археологический ландшафт долины Джазатора (Алтай): памятники и петроглифы эпохи неолита - этнографического времени

Горный Алтай хорошо известен археологам всего мира. Благодаря особым природным условиям в древней мерзлоте здесь прекрасно сохранились захоронения скифской эпохи: Пазырык, Туэкта, Башадар [Руденко, 1953, 1960] и неразграбленные погребения на плато Укок [Polosmak, 1994; Полосьмак, Молодин, 2000, Молодин и др., 2004]. Их, вероятно, можно считать наиболее хорошо сохранившимися археологи- ческими памятниками на планете. Несмотря на угрозу исчезновения многих объектов из-за глобального потепления, неконтролируемого туризма, несанкцио-нируемого использования земель, а также проведения плановых хозяйственных работ [Bourgeois, De Wulf, Ebel et al., 2007; Plets et al., 2011; Plets, Verhoeven, Cheremisin et al., 2012; Plets, Gheyle, Verhoeven et al., 2012], этот регион не теряет своего значения как богатейший источник материалов для археологических исследований.

Археология, этнография и антропология Евразии 4 (60) 2014

Тысячи памятников разных периодов – от позднего неолита (конец IV – III тыс. до н.э.) до этнографического времени (начиная с 1 500 г. н.э.) [Parzinger, 2006] – рассеяны по долинам Алтайских гор. Как правило, это погребения и/или ритуальные памятники. Известно очень немного поселений, поскольку на Алтае обитали преимущественно кочевые народы. Поселения пазырыкской, а также более ранних и более поздних культур располагались на склонах холмов в непосредственной близости от зимних пастбищ [Кубарев В.Д., Шульга, 2007, с. 156]. Следует отметить, что немногочисленные поселения редко удается обнаружить во время полевых исследований, что объясняется особенностями кочевой культуры. Долины Джазатора, как и других рек Алтая, богаты скальными выходами, на поверхности которых в разные исторические эпохи создавались петроглифы.

Археологическим памятникам и наскальному искусству Алтая посвящено много исследований. В некоторых публикациях разнотипные памятники рассматриваются в связи с датированием, культурной или исторической интерпретацией. Попытки выявить и изучить принципы пространственных закономерностей размещения погребальных, поминальных и петро глифических памятников предпринимались в ходе археологических работ, например, в долинах Себыстея и Каланегира, а также на территории Монгольского Алтая [Bourgeois, Van Meenen, Van Hoof et al., 1999; Bourgeois, Mikkelsen, Van Hoof et al., 1999; Jacobson-Tepfer, Meacham, 2010; Jacobson-Tepfer, 2009]. Но подобные задачи, включающие сплошное картографирование археологических объектов, как правило, до недавнего времени не ставились. Для Российского Алтая исключением является создание археологической карты плоскогорья Укок [Молодин и др., 2004].

В настоящей статье петроглифы рассматриваются только с точки зрения их хронологической атрибуции, без общей интерпретации памятника или определения его функциональной значимости. Основная тема статьи – пространственные отношения между памятниками наскального искусства и погребальными и поминальными археологическими памятниками. Петроглифы и археологические памятники являются частями одного культурного ландшафта, что отмечалось многими специалистами (см., напр.: [Bradley, 2000; Nash, Chippindale, 2002]). Именно этот культурный ландшафт представляет для нас интерес. Изучение археологических памятников (обрядовых и погребальных) в комплексе с петроглифами как объектов культурного ландшафта может помочь по-новому представить, каким образом древние люди организовывали окружающее их пространство для хозяйственной и ритуальных целей.

Памятники, оставленные древними популяциями в долине Джазатора, – прекрасные объекты для исследования с позиций подобного подхода. Долина была тщательно обследована в 2005 г. учеными из университетов Гента и Горно-Алтайска [Bourgeois, De Wulf, Goossens et al., 2007; Gheyle 2009], петроглифы изучались ранее одним из авторов статьи – Д.В. Черемисиным [1995а, в; 1998; Cheremisin, 1996; 1998a, b].

Ландшафтная характеристика долины Джазатора

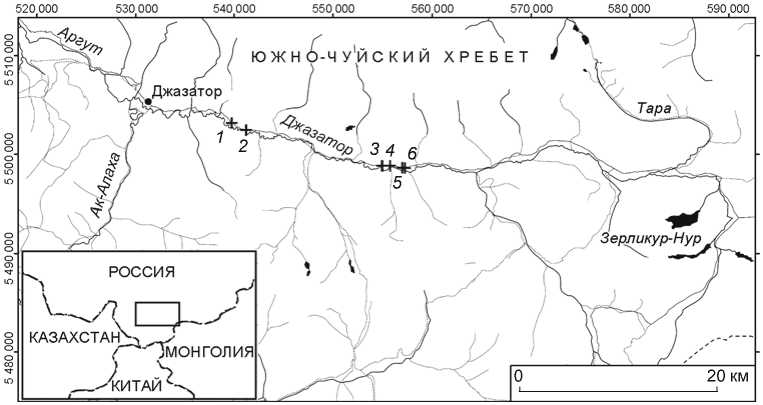

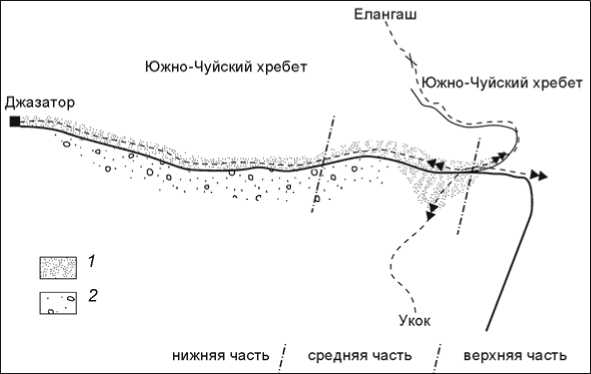

Река Джазатор протянулась более чем на 70 км с востока на запад по долинам Юго-Восточного Алтая, с высокогорного плато вокруг оз. Зерликур-Нур до с. Джазатор (на картах обозначается также как с. Беляши; рис. 1), около которого она сливается с р. Ак-Ала-

Рис. 1 . Памятники наскального искусства в долине Джазатора в южной части Горного Алтая.

1 – Узунгур-1; 2 – Узунгур-2; 3 – Рыбинское-2; 4 – Рыбинское-1; 5 – Куккарагай-1; 6 – Куккарагай-2.

ха; их слияние образует р. Аргут. К водосбору реки относится обширный район Южно-Чуйского хребта. Река Джазатор пересекает пространства с различными ландшафтами. Ее долину можно разделить на три части. В первой части – от истока Джазатора до его слияния с р. Тара (высота 2 300–2 050 м над ур. м.) – она широкая, почти U-образной формы. Во второй (средней) части долина изобилует широкими открытыми степными террасами (высоты 2 950–1 950 м), которые сужаются в третьей (нижней) части в месте слияния Джазатора с Ак-Алахой.

В самой высокой части долины на левом берегу, ориентированном на север, произрастают сосновые леса. Террасы правого берега, обращенного на юг, покрыты невысокой степной травой, а склоны – лесами. На высоте ок. 2 050 м долина заметно расширяется. Ширина террас на обоих берегах измеряется сотнями метров; границы между террасами высотой до 10 м крутые. Террасы имеют степную растительность. В нижней части течения реки и склоны, и большая часть дна долины покрыты лесом. На правом берегу реки между склонами и скальными выходами многочисленны более мелкие террасы. На этих плоских участках земли растут только невысокие степные травы. Именно здесь в основном сосредоточены археологические памятники.

В наши дни обширные пространства в нижней и средней частях долины летом используются как пастбища для скота, а зимой люди покидают их и перемещаются на плато Укок или на другие высокогорные участки.

История археологического изучения долины

Долина Джазатора представляет интерес с нескольких точек зрения. Во-первых, в соседних районах ЮгоВосточного Алтая проводились полевые работы: в 1996–1997 гг. в урочищах Себыстей и Каланегир и в 2003–2004 гг. в некоторых долинах Чуйской степи, например, Елангаш, Ирбисту и Юстыд [Bourgeois, De Wulf, Goossens et al., 2007]. Кроме того, в 1991–1996 гг. сотрудниками Института археологии и этнографии СО РАН были картографированы все открытые памятники на плоскогорье Укок [Молодин и др., 2004]. Следовательно, сведения об археологических объектах на этой территории могут использоваться для сравнительного анализа. Во-вторых, в долине Джазатора известны разнообразные археологические памятники.

В долине работало несколько экспедиций. Целенаправленное изучение петроглифов проводилось в конце 1990-х гг.: было зафиксировано несколько крупных памятников наскального искусства [Черемисин, 1998; Cheremisin, 1998а, b]. В июле и августе 2005 г. в ходе большой экспедиции, организованной на средства ЮНЕСКО (Flemish/UNESCO Fund-in-Trust), которая занималась преимущественно изучением погребальных и поминальных конструкций, было описано также несколько памятников наскального искусства. В июле 2011 г. небольшая команда из Университета Гента совершила четырехдневную поездку в долину Джазатора с целью ознакомления с влиянием обезлесения на археологическое наследие и апробации бюджетного метода 3D-документирования памятников [Plets et al., 2012].

Археологическое исследование в 2005 г. предполагало осмотр террас и верхних склонов долины. При обследовании участники экспедиции выстраивались в цепочку из 5–8 чел., которых разделяло расстояние в 30–50 м. Такая организация позволяла обеспечить высокую степень выявления объектов на поверхности (могли быть пропущены лишь немногие и очень маленькие конструкции). Топографическая привязка осуществлялась с помощью GPS-навигации. Детальное описание местонахождений археологических памятников с находками, для которых имеются предварительные даты, основано на морфологическом анализе, данных опубликованных источников, а также на сравнении с другими памятниками этого региона, опубликовано в ряде работ [Goossens et al., 2006; Bourgeois, De Wulf, Ebel et al., 2007].

Была обследована вся долина Джазатора на высотах 2 300–1 600 м над ур. м. Общая площадь территории, охваченной поисковыми работами, составила 284 км2. На многочисленных террасах обоих берегов реки были обнаружены археологические памятники. В нижней части долины исследования проводились только на правом берегу. Покрытые лесами подходы к слиянию Джазатора и Ак-Алахи, а также долина Аргута во время экспедиции 2005 г. не обследовались, хотя членам экспедиции было известно, что рядом с деревней и вдоль Аргута находятся археологические объекты и местонахождения наскального искусства, в частности, большой петроглифический памятник Джурамал [Черемисин, 2000]. Примыкающая к одноименной деревне территория долины Джазатора была исключена из района изысканий как по практическим (ограниченный доступ в зону пограничного контроля), так и по научным соображениям. Дело в том, что из-за близости к с. Джазатор и активной хозяйственной деятельности человека составить цельное представление о распространении археологических памятников невозможно. Вероятно, часть археологических памятников в этом районе повреждена или даже уничтожена.

Археологические памятники в долине

Во время полевых исследований были найдены и документированы 2 060 отдельных конструкций, отно сящихся к 225 местонахождениям. Не было обнаружено ни одного поселения. Все памятники представляют собой объекты обрядового или погребального характера.

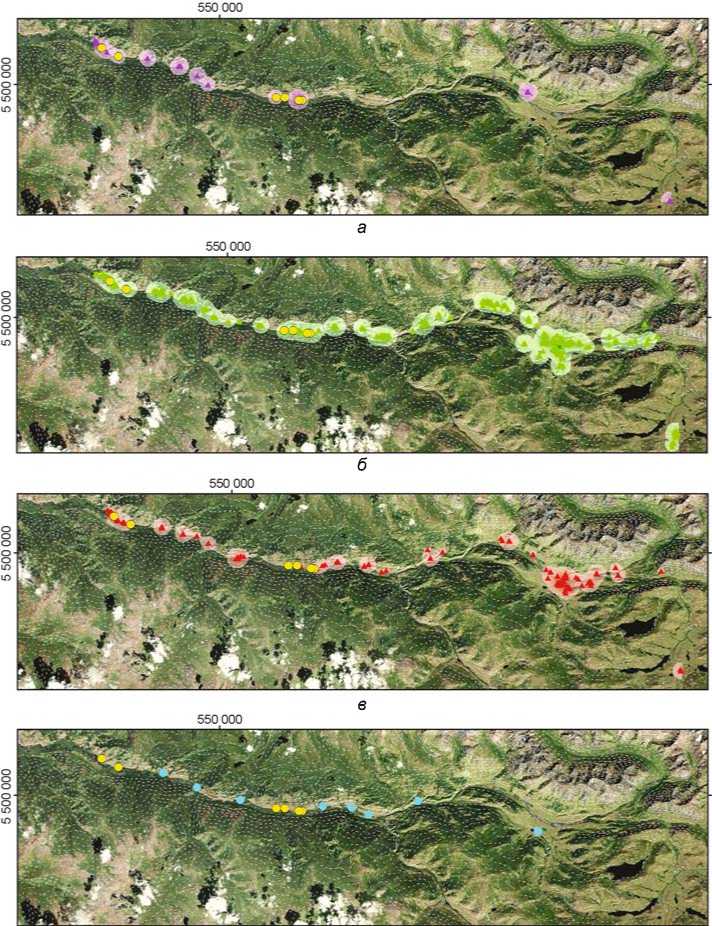

Энеолит и бронзовый век (конец IV – II тыс. до н.э.). Древнейшие визуально определяемые памятники долины Джазатора могут быть датированы энеолитом и/или эпохой бронзы (рис. 2, а). Принадлежность памятников этим периодам является спорной. На плато Укок во время исследования лишь 3 из 405 памятников предположительно были отнесены к энеолитической афанасьевской культуре и еще 3 па- мятника – к эпохе бронзы. Авторы публикации в описаниях не указывают различий между памятниками этих периодов, поэтому мы будем рассматривать их как принадлежащие одному времени. Половину памятников составляют изолированные курганы. Один могильник имеет две бесспорные погребальные насыпи, еще два – по четыре и шесть курганов. Для этих немногочисленных курганов диаметром 8–14 м характерны круговые ограды из глыб осадочной породы. При раскопках в одном кургане была обнаружена керамика, которую можно отнести к афанасьевской культуре [Молодин и др., 2004, 135–136, рис. 219].

г

20 км

Рис. 2 . Плотность разнотипных археологических памятников различных эпох и местонахождений петроглифов (обозначены желтым) в долине Джазатора.

а – энеолит – эпоха бронзы; б – ранний железный век (скифская культура); в – древнетюркская эпоха; г – палеоэтнографический период.

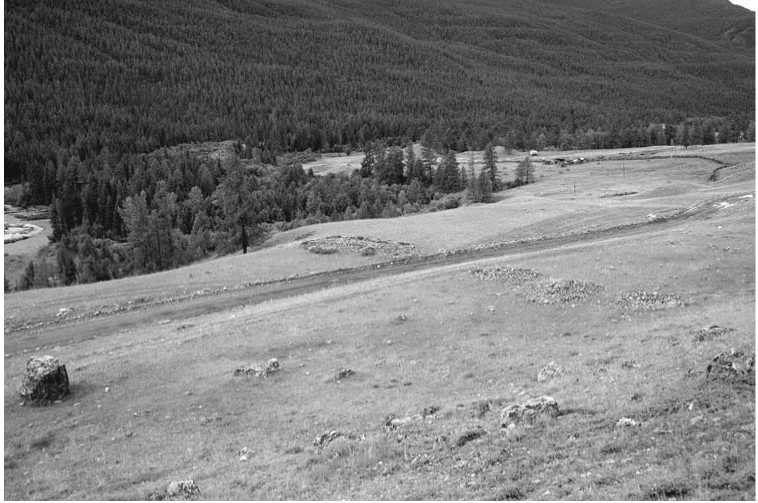

Бóльшая часть памятников этого периода сосредоточена в нижней части долины Джазатора, на высотах 1 735–1 625 м над ур. м. В данном районе нахо- дятся девять памятников с одним или двумя круглыми невысокими курганами диаметром в среднем 6,2 м, с оградками (рис. 3). Мы не проводили раскопок, но с учетом описания памятников эпох энеолита и бронзы на плато Укок можем предположить, что эти объекты относятся к концу IV – II тыс. до н.э.

Некоторые каменные стелы, или вертикально поставленные камни, достаточно крупные. Они возведены преимущественно посередине небольшой квадратной оградки. Стелы не очень большие, но по размерам значительно превосходят аналогичные объекты раннего железного века (скифского времени) или тюркской эпохи (кроме, конечно, тюркских изваяний). Их нельзя однозначно связать с курганами железного века или древнетюркскими поминальными комплексами, представленными в долине. Предполагается, что крупные стелы принадлежат эпохе бронзы [Кубарев В.Д., 2009; Jacobson-Tepfer, 2009, p. 28–29]. Четыре памятника со стелами такого типа в долине Джаза-тора датированы нами эпохой бронзы.

Ранний железный век – эпоха ранних кочевников (800–200 гг. до н.э.). Имеются описания нескольких сотен памятников этого периода. Все они относятся к погребальным комплексам и образуют

Рис. 3 . Курган с валом, предположительно датируемый энеолитом – эпохой ранней бронзы.

серии расположенных на прямой линии курганов диаметром 5–16 м и высотой 0,10–0,30 м. Ориентация по оси север – юг рядов из двух – пяти курганов, наличие у каждого в насыпи центральной ямы, а у некоторых – вертикально установленных с восточной стороны камней (балбалов), а также каменных кругов или платформ с западной стороны подтверждают атрибуцию этих объектов как памятников ранних кочевых, или т.н. скифских, культур (рис. 4).

Погребальные памятники встречаются на всей территории долины Джазатора. Они располагаются на террасах и в основном на правом берегу реки. Однако в центральной части долины на высоте ок. 2 тыс. м над ур. м. там, где долина расширяется и террасы становятся более просторными, а переход реки не вызыва-

Рис. 4 . Погребальный комплекс эпохи раннего железного века (скифский) представлен цепочкой курганов, ориентированной по линии север – юг.

ет затруднений, такие памятники имеются и на левом берегу (см. рис. 2, б ).

Гунно-сарматский период (200 г. до н.э. – 400 г. н.э.). Следы культур позднего этапа раннего железного века найти гораздо труднее, чем предыдущего периода. Не будет лишним сравнение долины Джаза-тора с пространствами плато Укок, на котором зафиксировано лишь несколько памятников гунно-сарматской эпохи. Укокские памятники характеризуются небольшими овальными насыпями из относительно мелкой речной гальки, но без каменных кругов в основании. Известный памятник Аккол-1 представляет собой могильник с 42 небольшими овальными насыпями [Молодин и др., 2004, с. 153–155, рис. 244–246]; другие же комплексы, возможно, также гунно-сарматские, состоят из небольшого числа курганов.

В низкогорных алтайских долинах, например в среднем течении р. Катунь, раскопками в 1990-х гг. выявлено несколько отно сительно больших гунносарматских памятников. Во время исследования Бике было установлено, что из-за небольших размеров и небольшой высоты не все погребальные насыпи можно видеть на современной поверхности [Кубарев В.Д., Киреев, Черемисин, 1990; Кубарев В.Д., 2007]. Это объясняет, почему в долине Джазатора известно лишь несколько небольших овальных курганов (размеры от 2,0 × 5,0 до 2,0 × 3,7 м и высота 0,10 м), сложенных из небольших речных галек осадочных пород. Эти памятники можно рассматривать как погребальные конструкции гунно-сарматского периода, существенно отличающиеся от пазырыкских курганов.

Древнетюркская эпоха (400 – 900 гг. н.э.). Памятники древнетюркского периода определяются легко: это квадратные и прямоугольные оградки различных типов размерами в среднем 3,9 м по оси север – юг и 3,6 м по оси запад – восток (см. рис. 2, в ; 5), обычно сопровождающиеся вертикально поставленными с восточной стороны камнями, а некоторые – антропоморфными изваяниями. В урочище Аюты на одном из балбалов выбито изображение человеческого лица [Черемисин, 1995а]. У одной из оград на участке протяженностью 200 м зафиксировано 90 вертикально установленных камней. Иногда встречаются единичные оградки, нередко они примыкают друг к другу. Памятники аютинского типа представлены двумя характерными оградами, оконтуренными прямоугольными рвом и валом [Кубарев Г.В., 2005] (рис. 6). Оградки принято считать поминальными памятниками.

Курганы или могильники древнетюркского времени в долине Джазатора не обнаружены, но, как отмечено в исследовании В.Д. Кубарева, они могут входить в состав погребальных сооружений раннего железного века и размещаться недалеко от цепочки курганов скифской эпохи. Однако без проведения раскопок обнаружить такие объекты трудно. Как и памятники раннего железного века, древнетюркские оградки располагаются по всей долине, хотя в высокогорной ее части их несколько меньше (см. рис. 2, в ). Предварительное отнесение немногочисленных памятников в высокогорной части долины к древнетюркскому периоду о стается спорным вопросом.

Рис. 5 . Три тюркские оградки с антропоморфными изваяниями, установленными с восточной стороны.

Рис. 6 . Типичный памятник аютинского типа с двумя тюркскими оградками и антропоморфным изваянием.

Рис. 7 . Погребение этнографического периода с остатками деревянных конструкций и небольших каменных курганов.

сотах ниже 2 тыс. м над ур. м., в основном на правом берегу. Лишь один памятник обнаружен на большой центральной террасе левого берега. На высотах 2,0–1,5 тыс. м над ур. м. такие объекты встречаются довольно часто, расстояние между ними 2–7 км (см. рис. 2, г ).

Петроглифические памятники

В долине Джазатора обнаружены шесть петроглифических памятников, образующих две группы, которые находятся приблизительно в 15 км друг от друга. Первую группу составляют Узунгур-1 и -2, вторую – Рыбин-ское-1, -2 и Куккарагай-1, -2. Материалы памятников Узунгур-1 и -2 частично опубликованы [Черемисин, 1995а; 1998].

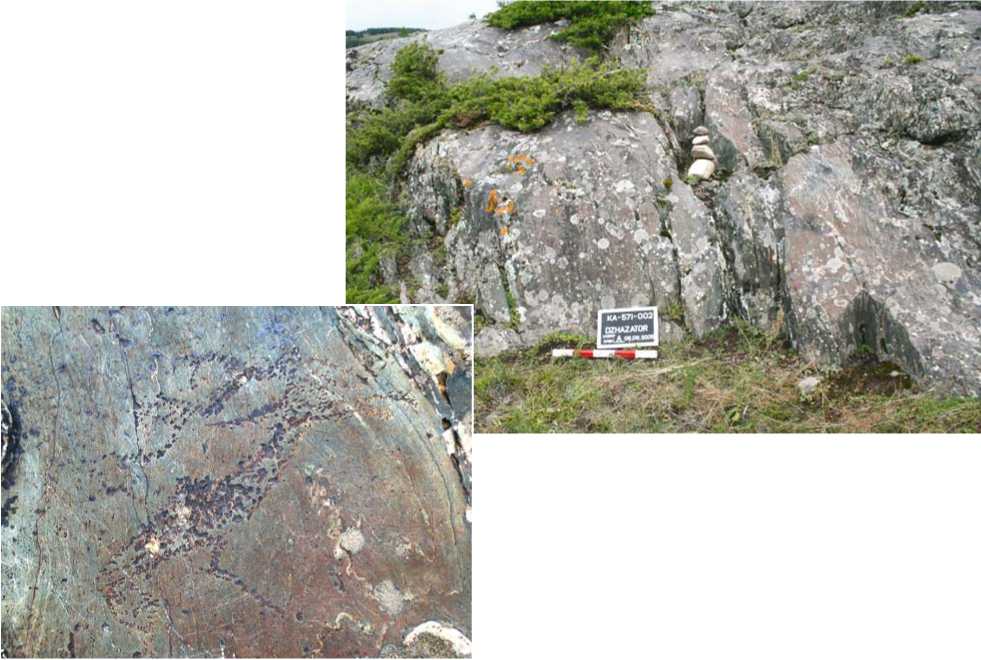

Все перечисленные памятники расположены на правом берегу реки, где имеется много скальных выходов с отполированными плоскостями. Вертикальные и реже – горизонтальные плоскости этих скал, сложенных в основном сланцами и в редких случаях метаморфическими породами, покрыты темной патиной и пригодны для создания петроглифов. В данной работе мы не касаемся детальной топографи-че ской характеристики петроглифических памятников, стилистического анализа или интерпретаций изображений, но считаем важным привести некоторые соображения относительно дат памятников и их расположения в долине.

Узунгур-1 (49°40′802′′с.ш.;

87°33′049′′ в.д.) – крупнейший памят-

Палеоэтнографический период (после 1500 г. н.э.). Памятники монгольского времени (900–1500 гг. н.э.) в долине Джазатора неизвестны, возможно, ввиду отсутствия четких типологических характеристик, но как минимум восемь погребальных памятников можно отнести к этнографическому времени. Такие погребальные комплексы представляют собой могильники, состоящие из 3–23 каменных или земляных курганов, под которыми находятся деревянные конструкции (рис. 7).

В долине Джазатора погребальные комплексы этнографического времени расположены лишь на вы- ник наскального искусства в долине Джазатора, расположен на ровной скалистой поверхности, обращенной к реке, примерно в 1,2 км выше по течению от места впадения в нее ручья Узун-гур. Плоскость ориентирована на юг (рис. 8).

Нами зарегистрированы 84 изображения: 83 зооморфных и 1 антропоморфное. Некоторые рисунки фрагментарные. На плоскости имеются изображения лошадей, быков, оленей, горных козлов и животных неопределенного вида (рис. 9). Антропоморфная фигура в «позе поклонения» представляет собой схематическое итифаллическое изображение. Неясно, является ли она частью какой-либо композиции? Вер- тикальная линия, касающаяся абриса спины быка, может быть изображением копья; такая трактовка позволяет предположить, что перед нами сцена охоты на дикого быка. Все рисунки этой группы, кроме изображения горного козла, выгравированного поверх фигур других животных, сходны по стилю и технике исполнения.

Для комплекса характерны петроглифы, выполненные в технике пикетажа, в едином стиле. Животные – быки, лошади, олени-маралы – независимо от биологического вида показаны с силуэтно выделенными головой и шеей и с параллельными линиями внутри обозначенного контуром туловища [Cheremisin, 1998а].

Узунгур-2 (49°40′403′′с.ш.; 87°34′252′′ в.д.) – гравировки на поверхности большого валуна на узкой террасе. Памятник расположен примерно в 1 650 м выше по течению от местонахождения Узунгур-1.

Большой валун размерами 3,0 × × 2,5 × 2,0 м покрыт темно-коричневой, местами красновато-бурой патиной (рис. 10). Обнаружено ок. 45 изображений. По стилистике и составу сюжетов они такие же, как на Узун-гур-1: представлены в основном быки и олени, возможно лось, горный козел и антропоморфный персонаж. Показан медведь ( Ursus Arctos L.) – образ, редкий для алтайского петроглифического бестиария [Cheremisin, 1996; Черемисин, 2000]. Зафиксировано пять изображений медведя. Одна из сцен противостояния животных, вероятно, передает нападение медведя на быка (рис. 11). Имеется около десяти изображений оленей, самцов и самок.

Еще четыре памятника расположены примерно в 15 км выше по течению от Узунгура; они сосредоточены на пространстве площадью ок. 2,5 км между впадением в реку ручьев Тангыт и Куккарагай.

Скопление петроглифов Рыбин-ское-1 зафиксировано в местности, носящей название Рыбинское (координаты 49°38′379′′ с.ш.; 87°46′318′′ в.д.). На спускающейся до границы террасы скале обнаружено шесть неболь-

Рис. 8 . Общий вид памятника Узунгур-1. Гравировки находятся в левой части скального выхода.

Рис. 9 . Изображения быка и неопределенного животного эпохи бронзы на памятнике Узунгур-1.

Рис. 10 . 3D-модель валуна на памятнике Узунгур-2, созданная с помощью перекрывающихся фотографий и программного пакета Agisoft.

Рис. 11 . Две фигуры медведей, один из которых атакует быка (справа), на памятнике Узунгур-2.

Эстампаж [Черемисин, 2000].

ших групп петроглифов, расположенных как на горизонтальных, так и на вертикальных пло ско стях (рис. 12). Изображения преимущественно фрагментарные и частично покрытые лишайниками. Зафиксировано много следов выбивки и гравировки, в основном неразборчивых, но по меньшей мере 20 изображений могут быть определены. По сюжетам изображений этот памятник близок к Узунгур-1 и -2: изображены быки, горные козлы и самка оленя. Самый примечательный рисунок – гравированное изображение оленя, выполненное в стиле оленных камней, которое можно дати- ровать начальным этапом раннего железного века (рис. 13).

Многие изображения Рыбин-ского-2, расположенного в 750 м от Рыбинского-1 ниже по течению (49°38′387′′ с.ш.; 87°45′699′′ в.д.), покрыты лишайниками, что затрудняет интерпретацию. Обнаружены семь разных плоскостей, на которых изображены как минимум 36 животных: горные козлы, самки оленя и, возможно, быки. На плоскости 1 имеется интересное изобра-

^ti

Рис. 12 . Общий вид местонахождения петроглифов Рыбинское-1.

жение животного с двумя горизонтальными и двумя вертикальными рогами, причем вертикальные рога заканчиваются двумя дисками. Мы датировали его эпохой бронзы.

Памятник Куккарагай-1 находится на повороте реки в самом узком месте террасы (49°38′243′′ с.ш.; 87°47′357′′ в.д.), где несколько каменных языков с сильно патинированными скальными плоско стями спускаются к реке. Две небольшие группы петроглифов обнаружены на горизонтальной и вертикальной плоскостях, обращенных на юг (рис. 14).

Рис . 13 . Изображение самца оленя с хорошо развитыми рогами эпохи поздней бронзы – раннего железного века на памятнике Рыбинское-1.

Рис. 14 . Общий вид местонахождения петроглифов Куккарагай-1.

Плоскость 1 расположена к югу от дороги, плоскость 2 – к северу. Всего обнаружено семь изображений. На плоскости 1 имеются два изображения оленя с рогами, по стилю такие же, как на памятнике Узун-гур-1. Очевидно, что эти две фигуры выгравированы одной рукой. На горизонтальной плоскости изображен бык с головой, повернутой влево. На плоскости 2 выбито несколько фигур. Среди них определяются изображения горных козлов и собаки; несколько фигур очень неразборчивые. Скальная поверхность повреждена; два изображения сильно пострадали.

Петроглифы местонахождения Куккаргай-2 (49°38′248′′ с.ш.; 87°47′574′′ в.д.) находятся на поверхности валуна, отделившегося в древности от основного скального массива. Гравированная плоскость строго вертикальная, обращена к реке. На той части плоскости, которая не покрыта лишайниками, различимы контуры четырех изображений – лошади, самки оленя, горного козла и неопределенного животного (рисунок фрагментарен и не закончен).

Стилистический и хронологический анализ петроглифов. Петроглифы долины Джазатор стилистически едины, исключением являются рисунки на местонахождении Куккарагай-2. Характерны изображения быков, лошадей, оленей и других животных, выполненные выбивкой в силуэтной манере с детальной проработкой головы и шеи. Внутри туловища, как правило, показаны ряды вертикальных линий. По стилю наскальные рисунки в долине Джа-затора аналогичны петроглифам других алтайских памятников, таких как грот Кучерла-1 [Молодин, 1996; Молодин, Ефремова, 2010], Калбак-Таш [Kubarev, Jacobson-Terfer, 1996], а также изображениям на пла- то Укок [Молодин и др., 2004] и в долине Каланегир [Bourgeois, Mikkelsen, Van Hoof et al., 1999; Bourgeois, Van Meenen, Van Hoof, 1999].

Прослеживаются параллели с петроглифами памятников типа Шалаболино и Оглахты в среднем течении Енисея (Минусинская котловина) [Черемисин, 1998; Пяткин, Мартынов, 1985; Sher, 1994] и на территории Монголии [Jacobson-Terfer, Kubarev, Tseveendorj, 2001]. По мнению В.Д. Кубарева, который анализировал изображения на памятнике Арал-Толгой в Монголии, петроглифы в подобном стиле могли принадлежать неолиту и раннему бронзовому веку [2007]. В.И. Молодин датирует стилистически идентичные изображения оленя в гроте Кучер-ла-1 афанасьевским временем – поздним неолитом или ранним бронзовым веком [Молодин, Ефремова, 2010].

Изображение самца оленя с хорошо проработанными рогами на местонахождении Рыбинское-1 может быть отнесено к культуре оленных камней и датировано эпохой поздней бронзы – ранним железным веком . Фигуры четырех животных, представленных в Кукарагай-2, по нашему мнению, могут принадлежать раннему железному веку.

Обсуждение

Очевидно, что в древности долина Джазатора была заселена людьми: здесь находятся погребальные, поминальные памятники, а также памятники наскального искусства, датируемые временем от конца IV – III тыс. до н.э. до современности. Не обнаружены па- мятники позднего Средневековья. Древнейшие наскальные изображения в долине Джазатора уверенно можно отнести к позднему энеолиту и бронзовому веку. Некоторые изображения датируются поздним бронзовым или ранним железным веком. Петроглифы более поздних периодов здесь отсутствуют.

Памятники, сооруженные на террасах реки, различаются по хронологической принадлежно сти. С учетом их количества наиболее плотно район был заселен в раннем железном веке и эпоху раннего Средневековья. Гунно-сарматское время представлено слабо, хотя не исключено, что памятники этого времени не имеют ярко выраженных особенностей и их трудно обнаружить во время поисковых работ. Сравнивая наши результаты с топографией древностей плато Укок [Молодин и др., 2004], мы выявили такую закономерность: ранний железный век и тюркское время нашли отражение в богатом материале, а другие периоды либо не представлены вообще, либо их следы немногочисленны.

География памятников различных эпох не совпадает. Памятники эпох энеолита и бронзы, возможно, концентрируются в нижней части долины – именно здесь расположены синхронные памятники наскального искусства. Очевидно, петроглифы являются также частью культурного ландшафта: они зафиксированы лишь в тех районах, где находятся летние пастбища и погребальные памятники. Данная статья написана не с целью инициировать дискуссию о роли петроглифов как территориальных маркеров, мест проведения обрядов, способа разметки дорог и т.д. [Bradley, 2000; Sognnes, 1994; Nash, Chippindale, 2002]. В ней мы можем только указать на то, что памятники наскального искусства находятся в тех зонах, где люди жили и умирали; они хорошо видны любому человеку, проходящему по террасам.

Многие археологические памятники могут быть датированы ранним железным веком, но количественно они не совпадают с синхронными им местонахождениями наскального искусства. Лишь очень немного изображений бронзового и раннего железного веков зафиксировано в Рыбинском-1, -2, Куккарагай-1 в средней части долины. Вероятно, корреляция археологических объектов с памятниками наскального искусства энеолита и бронзового века для поздних периодов не может быть установлена. Скифские погребальные памятники разбросаны по всей долине, поэтому не вызывает сомнений, что скифское население занимало всю территорию и освоило даже пастбища, расположенные на участках выше 2 тыс. м над ур. м.: такие объекты встречаются достаточно регулярно по всей долине, через каждые 1–2 км.

В тюркское время долина, вероятно, также была заселена достаточно плотно, хотя и в меньшей степени, чем в ранний период железного века. Тюркские памятники почти полностью отсутствуют на террасах в верховьях Джазатора. Однако концентрация поминальных памятников и изваяний в центральной части долины свидетельствует об интенсивном освоении пространства долины.

Памятников палеоэтнографического периода меньше, чем памятников предыдущего времени, они размещаются в нижней и средней частях долины.

Почти все археологические и петроглифические памятники расположены на правом берегу Джазато-ра. Это можно объяснить тем, что правый берег и его террасы, хотя и невелики, но удобны для возведения погребальных сооружений. На левом берегу такие террасы отсутствуют. Разница между берегами реки хорошо видна и в наши дни: для левого берега характерна таежная растительность, а для правого берега – степная. Детальное палинологическое изучение территорий близлежащих районов (Курайская степь и долина Тархаты) показало, что климат на протяжении голоцена изменялся [Schlütz, Lehmkuhl, 2007]: в период позднего неолита и раннего бронзового века он был теплый и влажный, в раннем железном веке – достаточно холодный, в гунно-сарматское время – влажный и холодный, в древнетюркскую эпоху – теплый. Климатические условия на южном и северном склонах существенно различались. Однако относительно незначительные изменения в эпоху раннего голоцена не сильно отразились на формировании зональной растительности.

Таким образом, можно предположить, что ландшафт долины в основном не менялся. Правый берег с лугами и степями был удобным для хозяйственной деятельности, прежде всего скотоводческой. Рядом с живыми обитателями долины находили свое место умершие. Левый берег, более лесистый, был местом охоты в тайге и, возможно, воспринимался как территория духов. Очевидно, что правый берег реки был освещен лучше, чем левый.

В центральной части долины есть участок, на котором большие террасы располагаются по обеим сторонам реки. Даже сегодня в этом месте неглубокую реку можно переехать на лошади. Здесь сосредоточены памятники периода кочевых культур, в основном древнетюркские. Создатели поминальных сооружений использовали преимущества обширных речных террас. Именно в этом месте мы обнаружили самые впечатляющие тюркские поминальные памятники – оградки аютинского типа; это двойные оградки, оконтуренные валом и рвом, около которых установлены два больших тюркских изваяния. В местности Аюты зафиксировано два таких памятника. Рядом с одной оградкой в этом районе имеется ряд из 90 вертикально установленных камней – балбалов, направленный на восток. Все эти памятники могут быть посвящены представителям тюркской знати.

Древние обитатели долины возводили поминальные сооружения, вероятно, в тех местах, где для этого были условия. Мы считаем, что возможность перейти реку была важным фактором выбора места для создания поминальной конструкции. Как мы упоминали, участок в центральной части долины – единственное место, где можно перейти Джазатор: здесь дорога, которая идет из Чуйской степи через долину Елангаша, пересекает реку и затем тянется дальше на юг к плато Укок, которое сегодня, как и в эпоху раннего железного века, местным населением используется в зимнее время для выпаса скота.

Таким образом, выбор места для поминальных сооружений и наскальных изображений был неслучайным; он определялся ландшафтными характеристиками – наличием террас, мест, где можно перейти реку, особенностями растительности и животного мира, а также возможностями землепользования (рис. 15).

Особое замечание касается петроглифов: если Узунгур-2 может относиться к энеолитической афанасьевской культуре или раннему периоду бронзового века, то петроглифы являются свидетельствами появления в таежном районе Алтайских гор первых носителей культуры металла. Изображение медведя в наскальном искусстве, не столь характерное для Алтая, возможно, отражает контакты создателей петроглифов с неолитическими охотниками тайги, для которых этот образ был вполне естественным.

Заключение

В результате сплошного картографирования археологических памятников одной из долин Горного Алтая нами были зафиксированы все конструкции погребального и/или культового характера от эпохи энеоли-та/ранней поры бронзового века до этнографической современности, а также все обнаруженные в ходе разведок местонахождения наскального искусства. На основе полученных данных мы попытались проследить связь между пространственными параметрами культурных объектов и географическими особенностями местности. Подобный метод позволяет более глубоко изучить внутреннюю структуру археологического ландшафта и реконструировать принципы использования окружающего природного и культурного пространства древним населением долины Джазатора.

Важно отметить, что хотя информация для анализа была получена в результате весьма тщательно проведенного археологического исследования, нельзя быть

Рис. 15 . Структура долины Джазатора.

1 – степь; 2 – тайга.

абсолютно уверенным в том, что она учитывает абсолютно все существующие памятники. Однако мы уверены, что собрали достаточно информации для того, чтобы можно было проанализировать общую археологическую обстановку. То же самое можно сказать о проведенном исследовании памятников наскального искусства, активно изучавшихся Д. В. Черемисиным, а также открытых в ходе совместных экспедиций университетов Гента и Горно-Алтайска. В связи с вопросом о хронологической привязке археологических памятников следует отметить, что приведенные выводы основаны на типологических характеристиках и результатах сравнения с опубликованными материалами многочисленных раскопок, проводившихся российскими археологами. Наконец, дата памятников наскального искусства базируется на их стилистических особенностях.

Наше исследование показало необходимость комплексного подхода к изучению археологических памятников и памятников наскального искусства с помощью анализа археологического ландшафта с целью реконструкции использования особенностей окружающей среды древним населением того или иного локуса. Диахронный подход позволяет всесторонне рассматривать освоение ландшафта представителями разных эпох. В тех горных районах, где особенности рельефа и исторический ландшафт изменялись весьма резко, подобный подход может представлять особый интерес.

Мы выражаем глубокую признательность Научному фонду Фландрии (FWO) за спонсорскую помощь в реализации данного проекта, а также за предоставление докторского гран- та в 2011 г. Дополнительные средства получены из Агентства по инновациям в области науки и технологии (IWT) (2010–2013), а также Фламандского отделения ЮНЕСКО (2005–2006). Археологическое изучение Алтая проводилось в сотрудничестве с проф. Руди Гуссенсом и проф. Аланом де Вульфом (факультет географии Университета Гента). Мы также благодарны нашим добровольным помощникам, которые участвовали в полевых работах, – Kвентину Буржуа, Каату Де Ланге, Тийсу Де Бусу, Тийсу Де Сxаxту, Стeфани Лоуте, Елисе Лунеау и Маттийсу Ваноммеслаехе. Мы признательны Горно-Алтайскому государственному университету за долгосрочное сотрудничество. При транспортировке оборудования мы пользовались поддержкой компании Brussels Airlines.

Включенные в данную статью материалы исследований Д.В. Черемисина проведены на средства РГНФ, проект № 13-21-08002м.