Археология русской деревни Ананьино: новые открытия

Автор: Татаурова Л.В., Татауров С.Ф.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXVIII, 2022 года.

Бесплатный доступ

Планомерное археологическое изучение русской деревни Ананьино, основанной в XVII в., продолжается уже 14 лет. За этот период на памятнике изучено 2 740 м2, раскопано 8 жилищных комплексов, получена представительная коллекция разнообразных находок. Полевые исследования 2022 г. включили в планиграфию поселения еще одно жилище, в котором зафиксировано большое количество находок, в т.ч. уникальных, неизвестных в деревенской археологии Тарского Прииртышья. Традиционный набор инвентаря характеризует основные элементы системы жизнеобеспечения населения деревни: жилые комплексы и домостроительство; систему питания и костюм. К жилому комплексу относится изученная в 2022 г. одностопная изба с развалом печи, крыльцом, остатками пола, под которым найдена китайская курительная трубка. С домостроительством связаны находки инструментов. О системе питания свидетельствует многочисленный остеологический и керамический материал, находки рыболовного и охотничьего снаряжения. К столовой утвари, связанной с питанием, кроме керамики, относится железная ложка - статусный предмет для XVII-XVIII вв. Части костюма представлены кожаной обувью, пуговицами, застежками-запонками, фрагментом серебряной портупейной пряжки. К украшениям тела принадлежат перстни, бусы, детали подвесок и сережек. Ряд предметов, прежде всего игры и игрушки, характеризует духовную культуру, а также некоторые привычки жителей деревни. Уникальной стала впервые обнаруженная на сельском памятнике находка костяной шахматной фигуры оригинальной формы. К редким игрушкам можно отнести стеклянные шары. К традиционным - кости-бабки, глиняные креймешки. Привычки жителей характеризуют курительные трубки -керамическая, вероятно, XVII в. и уникальная китайская фаянсовая. Обнаруженные монеты, чешуйки петровского времени и денги, датируют раскопанную избу концом XVII - серединой XVIII в. Полученный вещевой материал позволил представить уровень жизни и социальный статус представителей сельского населения.

Русская деревня, археология, система жизнеобеспечения, металлическая ложка, шахматы, китайская трубка

Короткий адрес: https://sciup.org/145146369

IDR: 145146369 | УДК: 904 | DOI: 10.17746/2658-6193.2022.28.0750-0756

Текст научной статьи Археология русской деревни Ананьино: новые открытия

Раскопки нового участка на поселении Ананьи-но I (XVII–XVIII вв., Тарский р-н Омской обл.), кроме разнопланового традиционного инвентаря, представлявшего различные стороны системы жизнеобеспечения, привели к формированию коллекции вещей, ранее неизвестных или редко встречавшихся на этом памятнике.

Общая изученная за 14 сезонов площадь поселения составила 2 740 м2. На этой территории зафиксировано восемь жилых комплексов различной планиграфии: избы, избы-связи, выстроенные вдоль берега оз. Ананьино, на котором расположилась деревня. В ходе раскопок зафиксирован участок раннего кладбища, устроенного первопоселенцами [Татаурова, 2020]. В 2022 г. исследовано 212 м2 культурного слоя памятника, зафиксированы 742 индивидуальные находки, коллекции керамики, палеозоологическая и ихтиологическая.

В организации и проведении работ участвовали учащиеся и преподаватели Предуниверсария Московского авиационного института и студенты московских вузов под руководством А.И. Жигулина.

Цель статьи – представить на основе полученных вещевых комплексов, в т.ч. уникальных для деревенского слоя, систему жизнеобеспечения и социальный статус владельцев изученного жилища.

Планиграфия жилища и зафиксированных находок

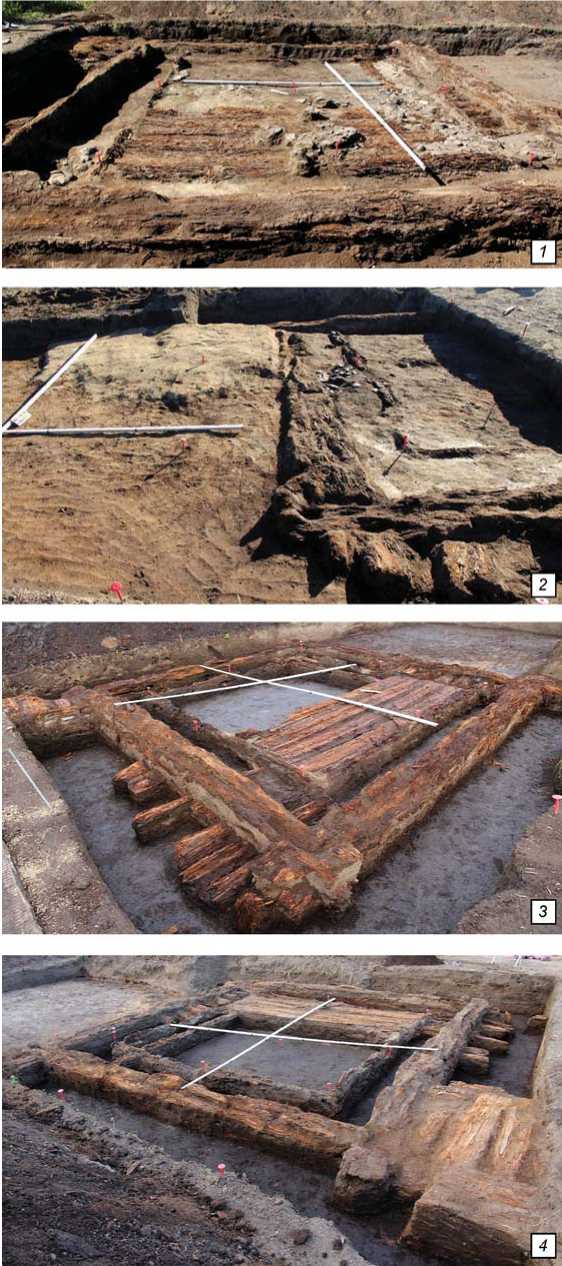

Участок раскопа 2022 г. стал продолжением исследованной в 2019, 2020 и 2021 гг. территории памятника. Его северо-восточная часть оказалась свободной от построек и объектов, в юго-западной зафиксирована одностопная изба с крыльцом и развалом печи (рис. 1).

Изба состояла из двух срубов – наружного и внутреннего. Размеры наружного по внешнему контуру 574 × 584 см (рис. 1, 1 ). Сохранилось два венца, с толщина бревен 30–35 см, внутренняя, жилая площадь (наружный сруб) составила почти 27 (26,93) м2. Под СЗ и ЮВ стены сруба для его выравнивания на поверхности (к СЗ начинается уклон берега озера), поперек были положены метровые, толщиной 20–30 см фрагменты бревен, выполнявших роль «стульев»: 9 под СЗ и 7 под ЮВ стеной (рис . 1, 3 , 4 ).

Внутренний сруб располагался в центре наружного, в 50 см от каждой из стен. От него остался один венец из нетолстых, 15–20 см в диаметре, бревен (рис. 1, 1 , 3 , 4 ). Его размеры (СЗ – ЮВ) 370 × 380–390 см. С СЗ под стены внутреннего сруба поперек (СВ – ЮЗ) положен горбыль толщиной 10 см, вероятно, исполнявший роль «стульев», выравнивавших горизонтальную плоскость сруба.

В северо-восточной части внутреннего сруба сохранилось четыре половицы (рис. 1, 1 , 3 , 4 ), каждая длиной 370 см (СЗ – ЮВ), шириной 26–28, толщиной 6–8 см. В ширину (СВ – ЮЗ) пол занял 130 см. В слое на уровне половиц и на них в северном углу внутреннего сруба зафиксировано множество развалов керамической посуды, они локализуются и в других частях жилища. Заполнение под полом представлено строительным мусором (щепой), перемесом из коричневой органики и черного гумуса, в ЮВ части – глины с золой, с включениями керамики, костей животных, птиц и рыб, индивидуальных предметов. В остальной части – черный гумус с прослойками щепы, почти без находок.

У южного угла наружного сруба сохранилось крыльцо на уровне второго венца (рис. 1, 4 ). Снаружи жилища у СЗ стены располагался развал желтой, с вкраплениями кирпича, глины, вероятно, от печи (рис. 1, 2 ), размерами (СЗ – ЮВ) 42,0 × 35,0 см. Аналогичная планиграфия жилища с развалом глины у СЗ стены зафиксирована в 2019 г. [Татаурова, 2019, с. 620]. Оба жилища расположены в 2–3 м друг от друга.

Вещевой комплекс из раскопа и жилища: новые открытия

Коллекция вещей, полученная в ходе раскопок, количественно и качественно отличается от материалов предыдущих сезонов, а кроме того характеризует большую часть системы жизнеобеспечения, включающую жилище, костюмный комплекс и систему питания.

К представленной выше характеристике жилищного комплекса можно добавить набор инструментов, применяемых в строительстве: скобель для ошкуривания бревен, тесло (рис. 2, 1 , 2 ), строительно-крепежный инвентарь, в т.ч. гвозди, используемые в организации интерьера, а также запорные крючки, замочные скважины, ключ, металлические детали сундуков.

Рис. 1 . Ананьино I. Раскопанная в 2022 г. одностопная изба. Фото Л.В. Татауровой .

1 – вид с СВ на наружный и внутренний срубы жилища на уровне третьего горизонта; 2 – вид СЗ части избы с развалом печи у наружной стены сруба; 3 – изба на уровне материковой поверхности, на переднем плане бревна-стулья под ЮВ стеной наружного сруба и половицы у СВ стены внутреннего сруба. Вид с В; 4 – изба на уровне материковой поверхности, на переднем плане крыльцо.

Информацию по системе питания дают обширные ихтиологические, орнитологические, зоологические коллекции. В заполнении культурного слоя жилища встречено большое количество остатков рыб, преимущественно осетровых. Соответственно, для их добычи использовали разнообразный инвентарь, который представлен более чем 20 глиняными грузилами различных видов, 55 рыболовными крючками от различных снастей (рис. 2, 3 , 4 ) – удочек, самоловов как озерного, так и речного типа. К предметам, связанным с рыболовством, относится костяной кочедык для ремонта сетей.

В рационе питания, судя по многочисленным костям в слое, большое значение имело мясо птиц. Снарядами для охоты являются семь глиняных шариков от пращи различного веса и размера для разных видов птиц (рис. 2, 5–7 ) и ок. 60 ед. припасов для огнестрельного оружия: пуль, дроби, картечи и свинцовых заготовок для их производства.

Большое количество костей домашних животных свидетельствует о развитом животноводстве и охоте на млекопитающих, что подтверждается письменными источниками. На то, что служилое население деревни содержало лошадей, указывают найденные подковы разных типов (рис. 2, 12 ) и огромное количество ухналей.

К охотничьему промыслу отно сятся находки четырех (два железных, два костяных) наконечников стрел (рис. 2, 8–11 ), три из них традиционны [Татаурова, Мыльников, 2021]. Один железный трехгранный наконечник стрелы (рис. 2, 11 ) ранее не встречался на русских памятниках Тарского Прииртышья. По типологии А.И. Соловьева его можно отнести к группе трехлопастные, типу 2 – килевидные, варианту 2 – «со слабым остроугольным обрезом пера и прямой шейкой» [Соловьев, 1987, с. 35]. Размеры экземпляра из Ананьино: длина 9 см, перо 6, ширина пера 1,5, диаметр черешка 0,5 см.

Утварь для приготовления, хранения и употребления пищи характеризует большая коллекция керамических сосудов (см. статью Татаурова Л.В., Сопова К.О. «Комплекс глиняной утвари из раскопок поселения Ананьино I: типы, морфология и технология» в этом сборнике).

Рис. 2 . Ананьино I. Орудийный комплекс, характеризующий элементы системы жизнеобеспечения. Фото Л.В. Та-тауровой .

1 – тесло (железо); 2 – скобель (железо); 3 – рыболовные крючковые снасти из железа; 4 – глиняное грузило; 5–7 – глиняные шарики для пращи; 8 , 9 – костяные наконечники стрел; 10 , 11 – железные наконечники стрел; 12 – железная подкова; 13 – железная ложка.

С глубокой древности на Руси пользовались деревянными ложками. На изучаемом поселении, в силу особенностей культурного слоя, их пока не найдено, но они известны в Таре [Татау-ров С.Ф., 2022]. Поэтому настоящим открытием было обнаружение в Ананьино в северном углу жилища под скоплением керамики железной ложки (рис. 2, 13 ). Ее размеры: длина 17 см, овальный черпак 4,5 × 6,4 см, ручка округлая под углом к черпаку. Обнаруженный железный экземпляр по форме близок деревянным. В XVIII в. обладание металлической (чаще серебряной) ложкой указывало на высокий статус ее владельца. Статус людей, проживавших в этом доме, подчеркивает и большое количество китайского фарфора периодов правления династий Цин и Канси [Тата-уров Ф.С., 2017, с. 837, 838].

Представительная коллекция вещей относится к костюмному комплексу. В культурном слое посе- ления, но более всего в жилище, зафиксированы детали кожаной обуви нескольких фасонов, железные супинаторы и подковки к каблукам разных типов. Но преобладают находки металлических пуговиц и застежек-запонок. Пуговицы двух видов – мундирные и костюмные гирьковидные разных вариантов и размеров, последних 24 шт. (рис. 3, 1, 2). Деталью женской одежды являются запонки, их обнаружено 9 шт. (рис. 3, 3), все металлические, две с инкрустацией. «Запонки вставлялись в прорези на вороте или воротнике рубахи. Были распространены по всей территории России» [Русский традиционный костюм, 2006, с. 90].

К украшениям тела относятся разные типы вещей. Бусы синие и белые – 11 шт., одна большая голубая (рис. 3, 4 ). Две сережки с бусинами, представленные обломками (рис. 3, 5 ), части подвесок (рис. 3, 6–9 ), фрагмент портупейной орнаментированной пряжки из серебра (рис. 3, 10 ). Перстни раз-

Рис. 3 . Ананьино I. Предметы костюмных комплексов, трубки, игрушки, деньги. Фото Л.В. Татауровой .

1 , 2 – гирьковидные металлические пуговицы; 3 – запонка с инкрустацией; 4 – голубая большая бусина; 5 – фрагмент сережки с бусиной; 6–9 – фрагменты украшений; 10 – часть серебряной портупейной пряжки; 11 , 12 – перстни с орнаментированным и инкрустированным щитком; 13 – костяной гребень; 14 – глиняная головка курительной трубки; 15 – китайская фаянсовая курительная трубка; 16 , 17 – стеклянные шары-игрушки; 18 – шахматная фигурка «слон» из кости; 19 , 20 – монеты-чешуйки; 21 – монета-полушка 1739 г.; 22 – монета-денга 1749 г.

ных размеров (9 шт.) с орнаментированными и инкрустированными щитками (рис. 3, 11, 12) и одно колечко. К аксессуарам костюма относятся три костяных гребня традиционных форм (рис. 3, 13), железные калачевидные кресала и кремни к ним. Для изготовления одежды и обуви использовали швейные иглы (найдены в большом количестве), напер- сток, ножницы, сапожные шилья – все они представлены в культурном слое.

Две вещи характеризуют мужские привычки деревенских жителей – это глиняная головка курительной трубки (рис. 3, 14) и китайская фаянсовая трубка (рис. 3, 15). Трубка из глины, вероятно, допетровского времени, таких на поселении зафиксиро- вано несколько [Татаурова, Татауров, 2018, с. 313]. Китайская фаянсовая найдена под половицей внутреннего сруба, аналоги нам пока неизвестны.

Целый ряд предметов отражает духовную культуру населения. Прежде всего это принадлежности для игр. Открытием сезона стала находка шахматной фигуры, слона, выполненной из кости (рис. 3, 18 ). Впервые на поселении найдены два целых стеклянных шара (рис. 3, 16, 17 ), ранее их фиксировали только в обломках [Довгалюк, Татаурова, 2010]. Такие предметы известны в Таре [Черная, Татау-ров, 2019]. К традиционным игрушкам относятся многочисленные «бабки», креймешки (их более 20) – этих предметов было особенно много в заполнении жилища.

В раскопе на всех горизонтах найдено 36 нательных крестов разных типов (см. статью Татау-рова Л.В., Сальникова И.В. «Нательные кресты из культурного слоя поселения Ананьино I» в этом сборнике).

Жилище, как и весь описанный выше предметный ряд, функционировало в период с конца XVII по середину – третью четверть XVIII в. На это указывает коллекция монет: всего обнаружено 19 чешуек петровского времени, 2 полушки и 10 «денег» (рис. 3, 19–22 ). Планиграфически они распределены весьма интересно – в СЗ части жилища найдены, в основном, монеты «денги» и полушки, датированные от 1739 до 1749 гг. Чешуйки зафиксированы в ЮВ части избы, в т.ч. две под досками крыльца. Четыре «денги» и пять чешуек найдены вне жилища в других частях раскопа.

Заключение

Культура населения сибирских деревень XVII– XVIII вв. изучена крайне мало, поэтому многолетние раскопки одного из первых сельских поселений Тарского Прииртышья дают уникальные материалы по планиграфии населенного пункта в целом и жилых комплексов в частности, представляют систему жизнеобеспечения, промыслы, ремесла, различные аспекты духовной культуры.

Полученная коллекция артефактов характеризует высокий социальный статус жителей изученного жилища, что прослеживается в разнообразии и богатстве инвентаря. Находка шахматной фигурки, металлической ложки, китайского фарфора и трубки, стеклянных шаров-игрушек, разнообразных украшений, в т.ч. из серебра, и большого количества монет позволяет сопоставить этот комплекс, по уровню благосостояния его владельцев, с городским. В избе мог проживать представитель младшего командного звена с семьей. Изученный в 2022 г. участок жилой среды дал уникальный ве- щевой материал, позволивший представить уровень жизни сельского населения в конце XVII – первой половине XVIII в.

Исследование выполнено по проекту НИР ИАЭТ СО РАН № FWZG-2022-0005 «Исследования археологических и этнографических памятников в Сибири эпохи Российского государства».

Список литературы Археология русской деревни Ананьино: новые открытия

- Довгалюк Н.П., Татаурова Л.В. Торговые связи русских переселенцев XVII-XVIII вв. (по находкам стеклянных бус из слоев сельских поселений) // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2010. -№ 2. - С. 37-45.

- Русский традиционный костюм: Иллюстрированная энциклопедия / Авт.: Н. Соснина, И. Шангина. -СПб.: Искусство, 2006. - 400 с.

- Соловьев А.И. Военное дело коренного населения Западной Сибири. Эпоха Средневековья. - Новосибирск: Наука, 1987. - 192 с.

- Татауров С.Ф. Деревянная посуда и кухонная утварь у населения г. Тары в XVII-XVIII вв. // Вестник Омского университета. Серия "Исторические науки", 2022. - Т. 9. - № 1 (33). - С. 192-199.

- Татауров Ф.С. Китайский фарфор с русских памятников Среднего Прииртышья XVII - первой половины XVIII вв. // Поливная керамика Средиземноморья и Причерноморья X-XVIII вв. - Казань; Кишинев: Stratum Plus, 2017. - Т. 2. - С. 835-841.

- Татаурова Л.В. Русский комплекс XVII-XVIII веков Ананьино I в Тарском Прииртышье и уникальные находки полевого сезона 2019 года // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019. - Т. 25. - С. 619-625.

- Татаурова Л.В. Археологические исследования русского поселения XVII-XVIII веков Ананьино-I (Тарский район Омской области) в 2020 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2020. - Т. 26. - С. 657-663.

- Татаурова Л.В., Мыльников В.П. Охотничье-промысловый инвентарь русского населения Тарского Прииртышья XVII-XVIII вв. // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2021. - № 3. - С. 83-92.

- Татаурова Л.В., Татауров Ф.С. Социальные маркеры русского служилого населения Западной Сибири XVII-XVIII вв. по археологическим материалам. Табак и трубки // Stratum plus. - 2018. - № 6. - С. 309-317.

- Черная М.П., Татауров С.Ф. Игры детей и игрушки в социокультурном пространстве сибирского города: историко-археологический аспект // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2019. - № 2. - С. 84-92.