Археолого-геологические исследования террас горной долины Нижней Катуни (Горный Алтай)

Автор: Бородовский А.П., Деев Е.В., Зольников И.Д., Олещак Л., Кузьмин Я.В., Ван Дер плихт Й., Кромпец М.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XXI, 2015 года.

Бесплатный доступ

Комплексные археолого-геологические исследования на территории горной долины Нижней Катуни, проведенные международным исследовательским коллективом, открывают новые перспективы для выявления наиболее древних археологических памятников, изучения исторической динамики освоения одних и тех же территорий в различные периоды, а также анализа влияния природных катастроф на развитие различных археологических культур. Особое внимание было уделено нескольким проблемам. Одна из них - выявление и естественно-научное датирование остеологических материалов палеофауны, характерной для горной долины Нижней Катуни в позднем плейстоцене. Другой важной проблемой было выявление и естественно-научное датирование погребальных комплексов эпохи палеометалла со следами древней сейсмоактивности. В ходе этих исследований удалось получить целый ряд результатов. Во-первых, охарактеризовать фациальную архитектуру слагающих их отложений, а для средних и высоких террас установить, что их цоколь сложен отложениями гигантских гляциальных паводков, последний из которых мог пройти по долине в эпоху МИС-4. Во-вторых, провести широкомасштабное изучение разновременных и разнотипных археологических памятников от каменного века до эпохи железа, а также выявить перспективный палеолитический объект в районе памятника Чултуков Лог-9. В-третьих, впервые для территории горной долины Нижней Катуни выявить следы древних землетрясений с М ≥ 5,5-6 в структуре сальджарской толщи и в архитектуре курганов памятника Чултуков Лог-1. В итоге была выявлена определенная историческая преемственность освоения одних и тех же высоких площадок на правобережье горной долины р. Катунь в различные исторические периоды, значительно отдаленные друг от друга хронологически и явно отличающиеся ландшафтно-климатическими особенностями.

Террасы, археологические памятники, гляциальные суперпаводки, землетрясения, катунь, горный алтай

Короткий адрес: https://sciup.org/14522212

IDR: 14522212 | УДК: 903.5+550.34+551.3(235.222)

Текст научной статьи Археолого-геологические исследования террас горной долины Нижней Катуни (Горный Алтай)

Археолого-геологические исследования на территории горной долины Нижней Катуни активно ведутся на протяжении последнего времени в рамках сотрудничества различных специалистов из ИАЭТ СО РАН, НГУ, ИНГГ СО РАН и ИГМ СО РАН. Особое внимание в ходе такого изучения было уделено нескольким проблемам. Одна из них – выявление и естественно-научное датирование остеологических материалов палеофауны, характерной для горной долины Нижней Катуни в позднем плейстоцене. Результатами этих исследований стали: 1) изучение отложений, слагающих разновысотные комплексы террас долины; 2) комплексное изучение целого ряда разновременных и разнотипных археологических памятников от каменного века до эпохи железа, расположенных в пределах различных геоморфологических зон, в том числе на площадках террас; 3) выявление на основе палеосейсмологических и археосейсмо-логических данных признаков древней сейсмичности территории.

Изучение четвертичных отложений, слагающих террасовые комплексы. Ориентированная в субмеридиональном направлении долина р. Катунь в пределах рассматриваемого участка заложена по Катунскому раздвигу, вдоль которого обособлены три самостоятельных грабена: Чемальский, Усть-Семинский и Манжерокский [Деев, Зольников, Бородовский, Гольцова, 2012]. В пределах тектонических расширений долины в среднем – позднем неоплейстоцене накапливались отложения, слагающие цоколь высоких и средних террас. Цоколь высоких террас представлен среднеплейстоценовой ининской толщей, цоколь средних террас – верхнеплейстоценовой сальджарской толщей. Десятки изученных разрезов долины Нижней Катуни показали, что их фациальная архитектура полностью соответствует структуре этих толщ в районе среднего участка долин р. Катунь и р. Чуя и они могут быть проинтерпретированы как отложения гляциальных суперпаводков с выделением селевой, пойменной, русловой фаций [Зольников, Мистрюков, 2008; Деев, Зольников, Бородовский, Гольцова, 2012; Зольников, Деев, Назаров, Котлер, 2014]. Необходимо отметить, что в изученных разрезах Нижней Катуни не обнаружено отложений фации вторично-подпрудных озер и сколько-нибудь существенного распространения отложений оплывневой фации. Завершает разрез четвертичных отложений в грабенах поздне-плейстоцен-голоценовый субаэральный комплекс, включающий лессы, эоловые пески, делювиально-пролювиальные шлейфы. В них вложен голоценовый аллювий, формирующий низкие террасы и пойму.

Комплексное изучение разновременных и разнотипных археологических памятников от каменного века до эпохи железа. Все изученные объекты расположены как на высоких и средних террасах Катунского правобережья, так и в пределах низких террас и высокой поймы. Особое внимание в ходе такого изучения было уделено нескольким проблемам. Одна из них – выявление и естественно-научное датирование остеологических материалов палеофауны, характерной для горной долины Нижней Катуни в позднем плейстоцене. Следует подчеркнуть, что указанная территория достаточно богата на такие находки. Ранее неоднократно от с. Майма до с. Манжерок Майминского р-на были зафиксированы случаи обнаружения па-леофаунистических останков различных животных (мамонта, северного оленя, бизона), которые, к сожалению, не были надлежащим образом зафиксированы. Тем не менее в 2012 г. при археологическом исследовании поселения майминской археологической культуры Чулту- ков Лог-9, расположенного на площадке высокой террасы в районе с. Манжерок, на материковом уровне были зафиксированы в непотревоженном состоянии кости конечностей северного оленя. Они залегали в плотном светло-коричневом суглинке, подстилающий мощный (до 1,5 м) культурный слой относится к гунно-сарматскому времени. Особенности расщепления костного материала позволяют с высокой степенью вероятности говорить о наличии явного антропогенного воздействия. 14С-возраст костей определен в более чем 45 000 л.н. (Gr-56940). Такая хронология остеологических материалов и преимущественно антропогенный характер расщепления кости служит веским основанием для выявления в будущем на этой площадке археологического комплекса эпохи каменного века. Основанием для этого является целый ряд факторов. Во-первых, катунское правобережье у с. Манжерок отличается достаточно высокой плотностью археологических памятников позднего палеолита, выявленных академиком А.П. Окладниковым и его учениками еще в конце

70-х гг. прошлого столетия [Бородовский, Боро-довская, 2013]. Во-вторых, расположение датированной остеологической находки из Чултукова Лога-9 аналогично Майминскому археологическому комплексу, на территории которого были выявлены позднепалеолитические материалы (Майма II), представленные палеолитическими орудиями [Акимова, Бородовский, Бо-родовская, Киреев, 2008, с. 9, рис. 35, 1–4 ]. Этот культурный горизонт был также перекрыт поселенческим слоем гунно-сарматского времени. Такое сходство, в свою очередь, позволяет выявить определенную историческую преемственность освоения одних и тех же высоких площадок на правобережье р. Катунь в различные исторические периоды, значительно отдаленные друг от друга хронологически и явно отличающиеся ландшафтно-климатическими особенностями. 14С-датирование остеологических материалов (2050±80 л.н. (MKL-1912), 1660±80 л.н. (MKL-1911)) из двух хозяйственных ям поселенческого слоя гунно-сарматского времени Чултукова Лога-9 соответствует периоду со 125

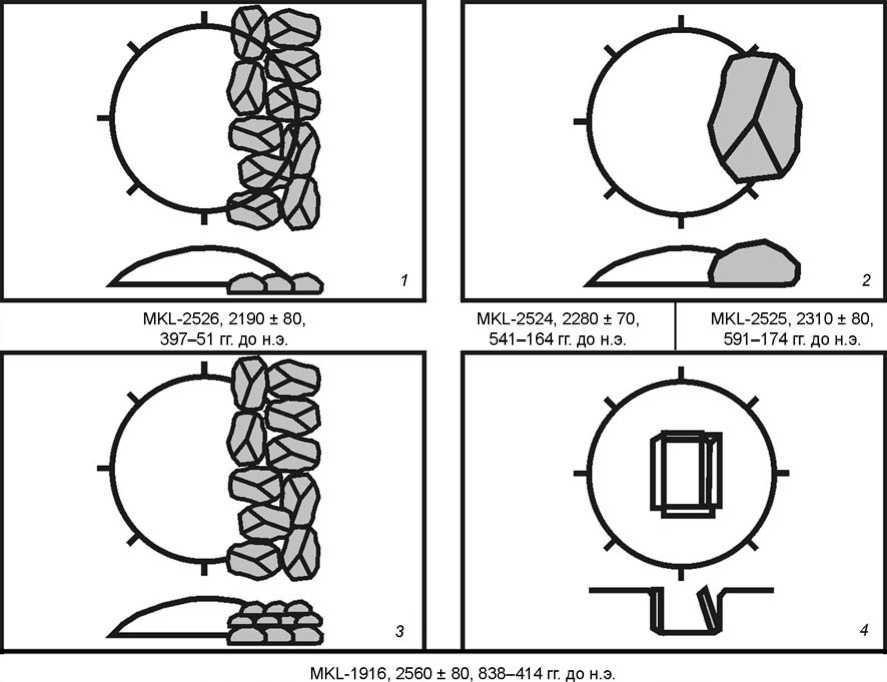

Радиуглеродные датировки курганов Чултукова Лога-1 с признаками древней сейсмоактивности:

1 – курган 114, сооруженный на горной осыпи; 2 – курганы 111, 112, деформированные скальными блоками; 3, 4 – курган 109, перекрытый горной осыпью и разрушенной внутримогильной конструкцией.

по 576 г. н.э., когда высокая площадка могла использоваться в определенный сезон или в оборонительных целях.

Столь древняя дата, полученная по ко стям северного оленя из археологического памятника Чултуков Лог-9, хорошо согласуется с имеющейся у авторов радиоуглеродной датой из основания субаэрального комплекса отложений, перекрывающих относительно маломощный аллювий, залегающий на цоколе средней 30-метровой террасы (сальджарская толща) у с. Дубровка, – более 37200 л.н. (АА-79789). Это позволяет нам соотнести последние гляциальные суперпаводки и формирование сальджарской толщи с четвертой морской изотопной стадией (МИС-4, 57–71 тыс. л.н.) или даже с холодными подстадиями МИС-5 (90–100 тыс. л.н.). Соответственно формирование постсальджарского аллювия и субаэрального комплекса началось с рубежа МИС-3 или МИС-4.

Выявление признаков древней сейсмичности территории с помощью палеосейсмоло-гических и археосейсмологических методов. Изучение разрезов сальджарской толщи в Че-мальском и Манжерокском грабенах позволило выявить деформационные структуры (сейсмиты), указывающие на древние землетрясения, которые происходили в пределах северной части Горного Алтая в позднем плейстоцене [Деев, Зольников, Бородовский, Гольцова, 2012]. Основными механизмами формирования сейсмитов являются хрупкая деформация и разжижение рыхлых водонасыщенных грунтов.

Ряд признаков сейсмогенного нарушения конструкций курганов был выявлен в пределах обширного некрополя скифского времени Чул-туков Лог-1, расположенного у горного склона на высокой пойме р. Катунь. Из более чем ста каменных курганов свыше трети надмогильных конструкций имеют следы сейсмического воздействия, которые проявляются на нескольких уровнях.

Во-первых, ряд курганов сооружен непосредственно на горной осыпи или крупных скальных блоках (см. рисунок, 1 ). Во-вторых, часть курганов, находящихся в непосредственной близости от горного склона, перекрыта осыпью (см. рисунок, 3 ). Некоторые из курганов возведены на крупных скальных блоках, скатившихся с горного склона (см. рисунок, 1 ). В-третьих, насыпь курганов, находящихся в отдалении от горного склона, деформирована массивными скальными блоками, перекрывающими эти сооружения 204

(см. рисунок, 2 ). В-четвертых, в захоронениях этих курганов отмечены однотипные разрушения элементов каменных внутримогильных сооружений (ящиков, перекрытий, обкладок, подбоев) (см. рисунок, 4 ). В-пятых на ряде курганов с деформациями внутренних конструкций отсутствует деформирующий внешнюю конструкцию коллювиальный материал.

Калиброванные радиуглеродные датировки костей погребенных из курганов 109 (MKL-1916, 2560±80 л.н.), 111 (MKL-2524, 2280±70 л.н.), 112 (MKL-2525, 2310±80 л.н.), 114 (MKL-2526, 2190±80 л.н.) с некоторыми из указанных признаков древней сейсмоактивности укладываются в хронологический интервал с 838 по 51 г. до н. э. При этом следует подчеркнуть, что курганы 111, 112, насыпи которых перекрыты крупными скальными блоками, датируются в более узком интервале 541–164 гг. до н. э. и 591–174 гг. до н. э. Компактность расположения этих одинаково естественно деформированных надмогильных каменных конструкций также дает определенные основания для датировки древней сейсмоактивности в горной долине Нижней Катуни концом второй половины I тыс. до н. э.

В целом полученные данные позволяют говорить о том, что разломы, ограничивающие и оперяющие Катунский раздвиг, проявляют свои сейсмогенерирующие свойства на протяжении длительного временного интервала. Типы сеймогенных деформаций в позднечетвертичных отложениях и деформации курганов позволяют оценить параметры древних землетрясений: минимальные магнитуды M ≥ 5,5–6, интенсивность 6–7 баллов. Полученные данные хорошо согласуются с имеющимися сведениями о современной и исторической сейсмичности территории и могут говорить о высоком сейсмическом потенциале долины Нижней Катуни. Последний факт должен быть учтен при проектировании и строительстве объектов топливно-энергетического комплекса и туристической инфраструктуры.

Проведенные археолого-геологические исследования на территории горной долины Нижней Катуни открывают новые перспективы для выявления наиболее древних археологических памятников, изучения исторической динамики освоения одних и тех же территорий в различные периоды, анализа влияния природных катастроф на развитие различных археологических культур.

Список литературы Археолого-геологические исследования террас горной долины Нижней Катуни (Горный Алтай)

- Акимова Т.А., Бородовский А.П., Бородовская Е.Л., Киреев С.М. Археологические памятники и объекты Майминского района. -Горно-Алтайск, 2008. -144 с.

- Бородовский А.П., Бородовская Е.Л. Археологические памятники горной долины Нижней Катуни в эпоху палеометалла. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2013. -220 с.

- Деев Е.В., Зольников И.Д., Бородовский А.П., Гольцова С.В. Неотектоника и палеосейсмичность долины Нижней Катуни (Горный Алтай)//Геология и геофизика. -2012. -Т. 53, № 9. -С. 1154-1168.

- Зольников И.Д., Деев Е.В., Назаров Д.В., Котлер С. А. Генезис отложений высоких террас Чуи и Катуни//Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири. -2014. -№ 1 (17). -С. 30-40.

- Зольников И. Д., Мистрюков А. А. Четвертичные отложения и рельеф долин Чуи и Катуни. -Новосибирск: Параллель, 2008. -184 с.