Архитектурно-археологические исследования на территории Тобольского кремля в 1950-х годах (по фотодокументам Тобольского музея-заповедника)

Автор: Балюнов И.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Этнография

Статья в выпуске: 2 т.48, 2020 года.

Бесплатный доступ

В 1950-х гг. в связи с реставрацией ансамбля Тобольского кремля на его территории проводились масштабные раскопки с целью изучения памятников каменного зодчества. Информация о результатах этой работы в научной литературе представлена достаточно скудно. Ценным источником являются фонды Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника, где находятся материалы фотофиксации раскопок, фотокопии чертежей и планов. Благодаря этим и некоторым другим источникам, установлено, где и как проводились исследования, какие объекты были выявлены и как полученные результаты использовались при реставрации ансамбля Тобольского кремля. Десятки шурфов дали возможность изучить состояние фундаментов, их конструкции и глубину заложения построек. Важнейшим результатом работ, проведенных под руководством Ф.Г. Дубровина, является исследование военно-оборонительных сооружений Тобольского кремля конца XVII в. - единственных каменных крепостных сооружений в Сибири этого времени. Из-за многочисленных перестроек они сохранились до наших дней во фрагментарном виде. Исследовались внушительные участки северной, южной и восточной ограды. Были выявлены остатки стен и башен, расчищены их фундаменты, установлены точное расположение и общая планировка.

Тобольск, кремль, ф.г. дубровин, стены, башни, подпружные арки

Короткий адрес: https://sciup.org/145145992

IDR: 145145992 | УДК: 904:72 | DOI: 10.17746/1563-0102.2020.48.2.130-139

Текст научной статьи Архитектурно-археологические исследования на территории Тобольского кремля в 1950-х годах (по фотодокументам Тобольского музея-заповедника)

В многочисленных публикациях, посвященных архитектурному наследию Тобольского кремля, неоднократно встречаются упоминания о раскопках, проведенных на его территории в 50-х гг. XX в. Например, в книге В.И. Кочедамова указано: «Серьезная и систематическая работа по археологическому изучению и реставрации кремлевских объектов началась в 1956 году и ведется по настоящее время опытным инженером Ф.Г. Дубровиным» [1963, с. 144]. Однако следует констатировать, что опубликованные материалы дают достаточно смутное представление об объемах и результатах этой работы. Полноценных отчетов Ф.Г. Дубровина к настоящему времени не выявлено. Остается только надеяться, что они существуют и когда-нибудь будут введены в научный оборот. Вместе с тем в фондах Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника сохранились значительные по объему фотодокументы, позволяющие частично ликвидировать существующий пробел. Наибольшую ценность, на наш взгляд, представляет авторский альбом (номер хранения ТМ-15849), посвященный реставрации Тобольского кремля. В нем есть раздел «Фотофиксация исследований памятника в натуре путем зондажей, шурфов и раскопок». Эти и некоторые другие источники позволяют установить, где и как осуществлялись изыскания, какие объекты были выявлены и как результаты работ использовались при реставрации.

Цель настоящей публикации – ввести в научный оборот фотоматериалы, на основании которых можно охарактеризовать археологические исследования, проведенные Ф.Г. Дубровиным в 1950-х гг. на территории Тобольского кремля. Привлеченную источниковую базу можно условно разделить на три группы. Первая – опубликованные данные, прежде всего представленные в работах В.И. Кочедамова [1963], С.Н. Баландина [1981], В.В. Кириллова [1984] и Л.П. Барабановой [1986]. Вторую группу можно назвать основной, ее образуют хранящиеся в фондах музея-заповедника фотографии и фотокопии чертежей объектов Тобольского кремля 50–60-х гг. XX в., выполненные Ф.Г. Дубровиным (номера хранения ТМ-15849, НВ-2211, НВ-4282). Совокупный объем этих материалов составляет несколько сотен фотографий. Основная их часть посвящена реставрационной деятельности. Например, они демонстрируют состояние объектов до и после проведенных работ. Фотоматериалы, как правило, сгруппированы в фондах по территориальному признаку, т.е. дают представление о работах на конкретных участках кремля. При этом фотографии сделаны с разных ракурсов в разное время. Можно сказать, что «археологические» источники в данном случае надежно подтверждаются «архитектурными». Реставрация осуществлялась с непосредственным участием Тобольского музея-заповедника. Этот факт является дополнительным свидетельством оригинальности фотоматериалов, хранящихся в его фондах. Стоит отметить, что в настоящей публикации представлена лишь та часть изображений, которая позволяет рассказать именно об архитектурно-археологических исследованиях Тобольского кремля. Вспомогательную роль в изучении темы играют данные, полученные в ходе археологических исследований и наблюдений 2000-х гг. Они частично опубликованы [Адамов, 2000, 2001; Балюнов, 2006, 2007; Данилов, 2007; Адамов, Балюнов, Данилов, 2008; Балюнов, Данилов, 2017; Загваздин, 2018]. Названные группы источников хорошо дополняют и верифицируют друг друга.

Основные результаты раскопок

История Тобольского кремля начинается в 1587 г., когда отряд служилых людей во главе с письменным головой Данилой Чулковым заложил на Троицком мысу близ впадения р. Тобол в р. Иртыш деревянный острог. Через несколько лет Тобольск получил статус административного центра Сибири, в связи с чем существовавшая крепость приобрела право именоваться кремлем. Создание Сибирской и Тобольской епархии в 20-х гг. XVII в. закрепило за городом его высокий статус и определило новый этап строительства. С этого времени установилось деление крепости на две части – воеводскую и архиерейскую. В конце XVII столетия на территории последней были возведены первая в Сибири каменная постройка – Софийско-Успенский кафедральный собор – и оборонительные сооружения – стены и башни. В начале XVIII в. по проекту С.У. Ремезова были построены Приказные палаты, Гостиный двор, Рен-терея. Архитектурный ансамбль, сложившийся в это время, в дальнейшем постоянно изменялся. Например, стены и башни многократно переделывались, к началу XX в. значительная их часть была разрушена полностью.

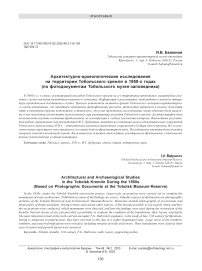

Во второй половине XX в. остро встал вопрос о восстановлении памятников каменного зодчества города. В 1952 г. специалисты Центральных научнореставрационных проектных мастерских Министерства культуры СССР провели предварительное обследование архитектурных объектов Тобольского кремля. Позднее архитектором Е.П. Щукиной был разработан проект их реставрации. На протяжении нескольких лет (1953–1956) производились небольшие работы по первичной консервации разрушающихся зданий, их архитектурные обмеры и т.п. [Кочедамов, 1963, с. 144]. Как уже было сказано, по-настоящему преображение Тобольского кремля началось в 1956 г., ког- да работы по его восстановлению возглавил московский архитектор Ф.Г. Дубровин, занимавшийся этим ок. 15 лет вплоть до своей смерти. Его деятельность предвосхитила решение правительства РСФСР о создании в 1961 г. на базе Тобольского краеведческого музея и архитектурных памятников города государственного историко-архитектурного музея-заповедника, центром которого по сей день является ансамбль Тобольского кремля (рис. 1).

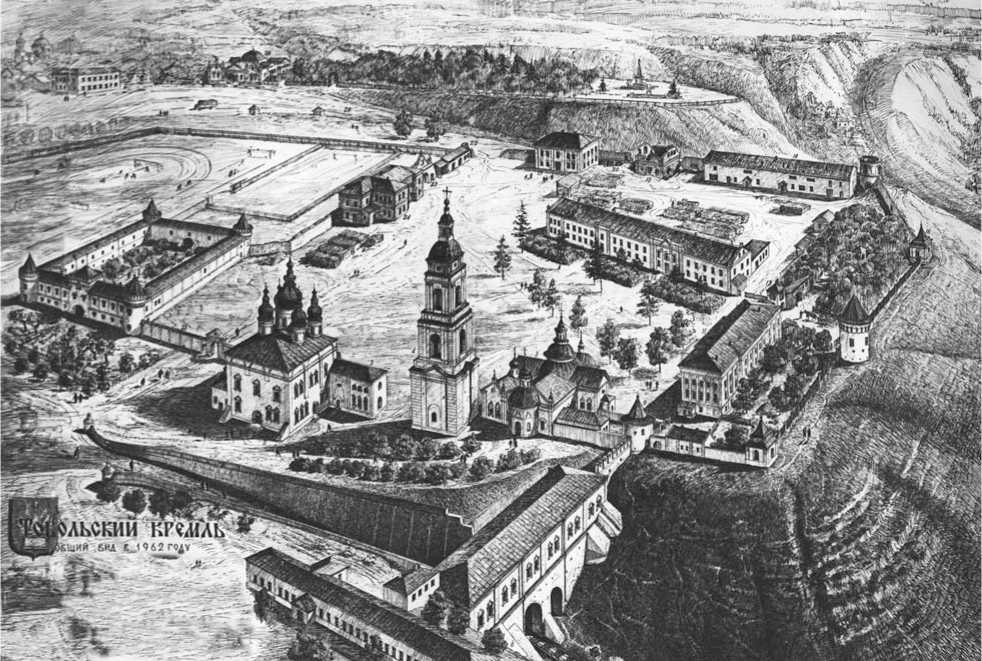

Проведенным в середине XX в. реставрационным работам предшествовали серьезные исследования. Основную информацию о них можно получить, обратившись к фотоматериалам из фондов Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника. Особую важность в рамках нашей темы представляет «План Тобольского кремля с нанесением выполненных научно-исследовательских, ремонтно-реставрационных работ на памятниках архитектуры и планировочных работ на территории Кремля по состоянию на 1 ноября 1961 г.» Ф.Г. Дубровина (рис. 2). Он позволяет заключить, что все работы производились исключительно в восточной части Троицкого мыса (т.н. Софийский или Архиерейский двор). Этому достаточно легко найти объяснение: в западной части (Воеводский двор) архитектурные памятники не требовали серьезной реставрации. Кроме того, Тобольский тюремный замок, возведенный там в середине XIX в., спустя столетие продолжал использоваться по своему прямому назначению. Это обстоятельство во многом определило то, что раскопки в 1950-х гг. были проведены по периметру Софийского двора и примыкающей к нему территории.

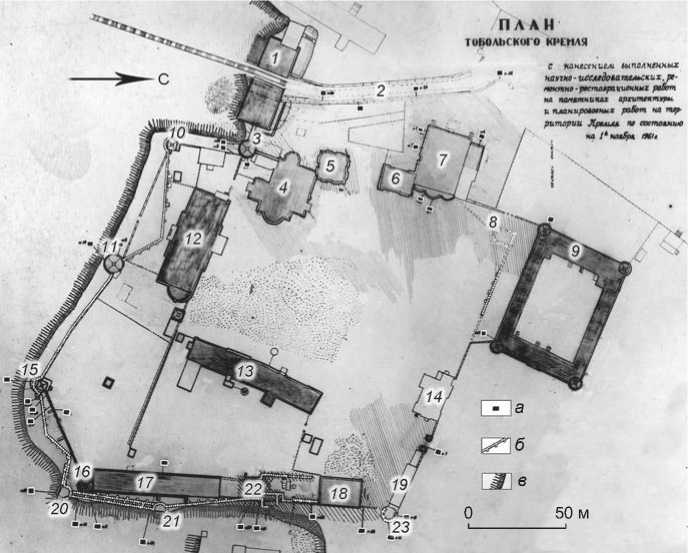

На чертеже показано расположение шурфов. Их было более 30 (не все, видимо, отмечены, что затрудняет точный подсчет), они имеют сквозную нумерацию, которая не обнаруживает какой-то последовательности в связи с локациями работ. Вероятно, решение о ме стах закладки шурфов принималось не по заранее принятому плану, а по мере производственной необходимости. Очевидно, что эти раскопки проводились, в первую очередь, с целью изучения состояния фундаментов, их конструкции и глубины заложения тех построек, которые ожидали реставрации. Например, таким образом исследовались здание Гостиного двора, Софийский собор, Архиерейские конюшни и опорные стены Прямского взвоза. Получить некоторое представление об этих работах можно по фотографиям, показывающим раскрытые участки кладки апсид Софийского собора (рис. 3). Исключением являются некоторые шурфы, заложенные вдоль

Рис. 1. Общий вид на Тобольский кремль с юго-востока. 1962 г. Рисунок из альбома Ф.Г. Дубровина (ТМ-15849 / 51).

Рис. 2. План Тобольского кремля по состоянию на 1 ноября 1961 г. (ТМ-15849 / 15), дополненный условными обозначениями.

1 – Рентерея; 2 – Прямской взвоз; 3 – Павлинская башня; 4 – Покровский собор; 5 – колокольня; 6 – ризница; 7 – Софийско-Успенский собор; 8 – фундамент северо-западной квадратной башни; 9 – Гостиный двор; 10 – юго-западный павильон; 11 – южная круглая башня; 12 – Архиерейский дом; 13 – Консистория; 14 – Архиерейская гостиница; 15 – юго-восточный павильон; 16 – юго-восточная наугольная башня; 17 – Архиерейские конюшни; 18 – Монашеский корпус (Псаломщицкая школа); 19 – просфорная; 20 – фундамент юговосточной Красной башни; 21 – фундамент восточной круглой башни; 22 – восточная квадратная башня с пристройками; 23 – северо-восточная Орловская башня.

а – шурфы; б – выявленные объекты; в – границы обрыва.

Рис. 3. Раскрытые фундаменты апсид Софийско-Успенского собора. Вид с востока (ТМ-15849 / 35).

восточного прясла крепостной стены, где была проделана огромная работа по выявлению утраченных объектов.

Особенностью реставрационных работ, проведенных Ф.Г. Дубровиным, являлось то, что он не стремился восстановить только како е-то одно здание или группу разрозненных построек. Его главной задачей было создание единого архитектурного комплекса, где каждый компонент гармонично дополняет другие. Поэтому архитек- тор допускал возведение «новоделов», максимально приближенных внешним видом к древним оригиналам. Однако это требовало дополнительной исследовательской работы. Особенно тревожной ситуация была с крепостными стенами, без восстановления которых Тобольский кремль не смог бы выглядеть по-настоящему как кремль. По этой причине уже в 1957 г. были предприняты внушительные по объемам исследования контуров бывших крепостных стен [Кочеда-

мов, 1963, с. 144]. Здесь работы, которые по меркам того времени можно назвать вполне археологическими, производились с частичной выборкой грунта для того, чтобы обнаружить и расчистить фундаменты и, соответственно, установить их расположение и общую планировку. Следует уточнить, что до недавнего времени археологические памятники XVII в. часто не во спринимались как значимая часть культурноисторического наследия, профессиональные архео- логи сравнительно редко проявляли к ним интерес, архитектурные работы производились без правильно организованных раскопок.

Северную границу Софийского двора сегодня образуют ограда (середина XVIII в.), включающая Святые ворота, Архиерейская гостиница (начало XX в.) и южная стена Го стиного двора (начало XVIII в.). На этом участке в северо-западном углу Софийского двора были выявлены остатки квадратной башни конца XVII в. и примыкающий к ней фундамент крепостной стены (см. рис. 2, 8 ) [Кириллов, 1984, с. 83]. Данный объект известен по письменным и картографическим источникам. Северная сторона башни находится на одной линии с крепостной оградой, что подтверждают и некоторые планы Троицкого мыса XVIII в. Это вызывает некоторое удивление. При традиционной планировке башня должна выступать за линию стен, чтобы защитники крепости могли вести фланговый огонь. Согласно чертежу Ф.Г. Дубровина, северная крепостная стена имеет небольшие выступы с внутренней стороны – очевидно, опоры подпружных арок, над которыми когда-то находилась галерея-стрельница. Это может служить указанием на то, что при строительстве северного участка оборонительных сооружений им была придана охраннобоевая функция. Подобные аркады известны на других участках крепостных стен, где они сохранились к середине XX в.

В 2000 г. руины северо-западной квадратной башни были исследованы А.А. Адамовым [2001, с. 7–10]. Остатки ее фундамента находились сразу под слоем дерна. Возможно, верхние напластования строительного мусора были срезаны в середине XX в. [Балюнов, Данилов, 2017, с. 9, ил. 1]. Насколько можно судить, Ф.Г. Дубровин достаточно бережно обошелся с объектом архитектурного наследия и культурным слоем, чего не скажешь о работах по строительству и благоустройству, проведенных на этой территории в последующем. К сожалению, архитектор здесь не провел консервацию выявленных объектов, и, как следует из сохранившейся документации, их восстановление не было запланировано.

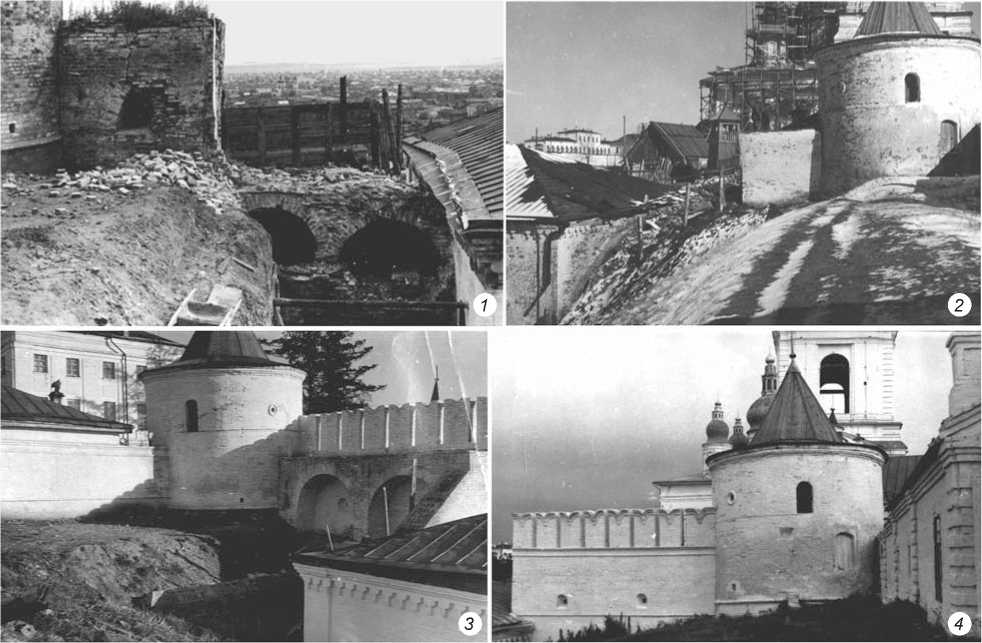

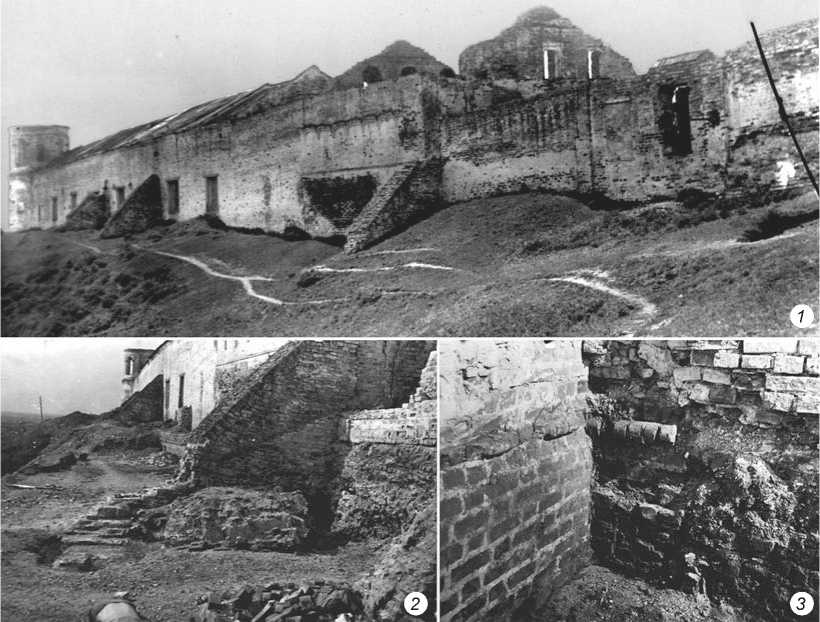

Участок, где когда-то находилось западное прясло оборонительных сооружений, был достаточно плотно застроен в XVIII в. (ризница, Покровский собор, колокольня и др.), что несколько сужало поле деятельности Ф.Г. Дубровина. Здесь единственным объектом конца XVII в. является Павлинская башня (см. рис. 2, 3), которая, как считается, сохранилась в усеченном виде (но надо сказать, что архитектор рассматривал возможность восстановить некогда разобранный верхний ярус навесного боя). Земляные работы проводились несколько в стороне от этой постройки. Участок крепостной стены между Павлинской башней и зданием Рентереи не обозначен на плане как выявленный объ- ект. Действительно, на фотографиях, сделанных до реставрации, видны развалины этой ограды (рис. 4, 2). Их расчистка позволила получить интересные данные. Рентерея находится в овраге Прямского взвоза, и дневная поверхность имеет сильный уклон по направлению от башни к зданию. Когда этот участок расчистили от поздних напластований, то выяснилось, что у крепостной стены здесь были двухъярусные слепые аркады, по сути дела, два ряда подпружных арок, поставленные один на другой (рис. 4, 1) [Кириллов, 1984, с. 90–91]. Верхний ряд ко времени исследований практически не сохранился, он был восстановлен благодаря работам, проведенным Ф.Г. Дубровиным (рис. 4, 3, 4) [Барабанова, 1986, с. 105]. Раскрытые подпружные арки нижнего яруса, очевидно, послужили образцами для восстановления некоторых несохранившихся участков крепостных стен; здесь же они были позднее законсервированы слоем новой кирпичной кладки.

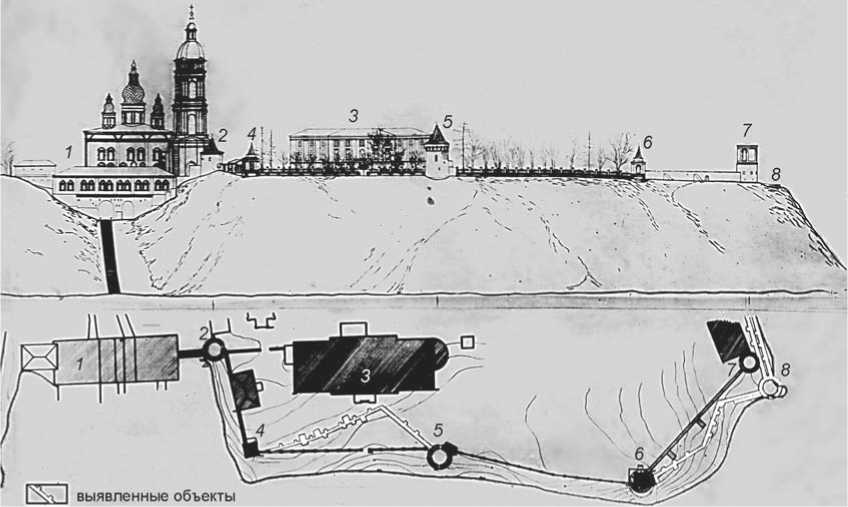

В альбоме находится фотокопия чертежа «Общий вид кремля с южной стороны» (рис. 5). На нем хорошо просматриваются четыре башни, соединенные линиями ограждений. Последние на значительном протяжении представляют собой деревянный штакетник между каменных опор на каменном же фундаменте. Эта ограда, как и некоторые башни, показанные на рисунке, являлись поздними переделками XVIII– XIX вв. Такой облик не мог удовлетворить Ф.Г. Дубровина, который ставил себе задачу воссоздать торжественный кремлевский ансамбль. Поэтому архитектор предпринял раскопки для поиска и изучения первоначальных крепостных сооружений. Известно, что на юго-западном углу в конце XVII в. была построена монументальная Грановитая башня, которая существовала здесь примерно до середины XVIII в. [Козлова-Афанасьева, 2008, с. 113]. Из-за угрозы обрушения ее разобрали и перенесли северо-восточнее, где она в дальнейшем неоднократно перестраивалась [Завари-хин, 1987, с. 83]. Позднее на юго-западном углу возвели квадратную башенку, которая по своей конструкции больше напоминает декоративный павильон, чем оборонительное сооружение (рис. 5, 4 ). Если верить плану 1961 г., ниже этой поздней постройки был обнаружен мощный фундамент (см. рис. 2, 10 ), хотя на чертеже, показывающем кремль с южной стороны, он отсутствует. Согласно одному из сохранившихся проектов реставрации, Ф.Г. Дубровин предполагал воссоздать Грановитую башню, но этот замысел так и остался на бумаге.

До середины 50-х гг. XX в. ограда из штакетника на каменных опорах стояла по прямой линии между юго-западным павильоном и южной круглой башней. Исследования Ф.Г. Дубровина на прилегающем участке выявили о статки подлинных крепостных стен, имевших в плане другую конфигурацию – в виде ло-

Рис. 4. Стена между Павлинской башней и Рентереей (ТМ-15849 / 60; ТМ-15849 / 76).

1 – вид на раскрытый нижний ярус подпружных арок с севера; 2 , 4 – вид с юга до ( 2 ) и после ( 4 ) реставрации; 3 – вид с северо-запада после реставрации.

Рис. 5. Южная часть военно-оборонительных сооружений Тобольского кремля: общий вид и план (ТМ-15849 / 58).

1 – Рентерея; 2 – Павлинская башня; 3 – Архиерейский дом; 4 – юго-западный павильон; 5 – южная круглая башня; 6 – юго-восточный павильон; 7 – юго-восточная наугольная башня; 8 – фундамент южной Красной башни.

маной линии, обращенной углом на север (см. рис. 5). С внутренней стороны основания стен были обнаружены выступы, очевидно являвшиеся опорами подпружных арок. Хотя некоторые из них стоит определить как основы контрфорсов, поддерживавших крепостные стены, тем более, что на чертеже такие выступы обозначены и с внешней стороны оборонительной линии. Позднее ограда со штакетником была разобрана, однако Ф.Г. Дубровин предпринял меры по консервации ее фундамента (точнее, по некоторым данным, первоначально этот фундамент являлся основанием южной стены Архиерейского дома, строительство которого здесь в середине XVIII в. привело к уничтожению прежней крепостной стены). Можно утверждать, что на данном участке раскопками было выявлено точное месторасположение оборонительных сооружений и установлена их конструкция. Это послужило основой для реконструкции, и на старом фундаменте конца XVII в. была возведена новая стена, которая стоит и поныне.

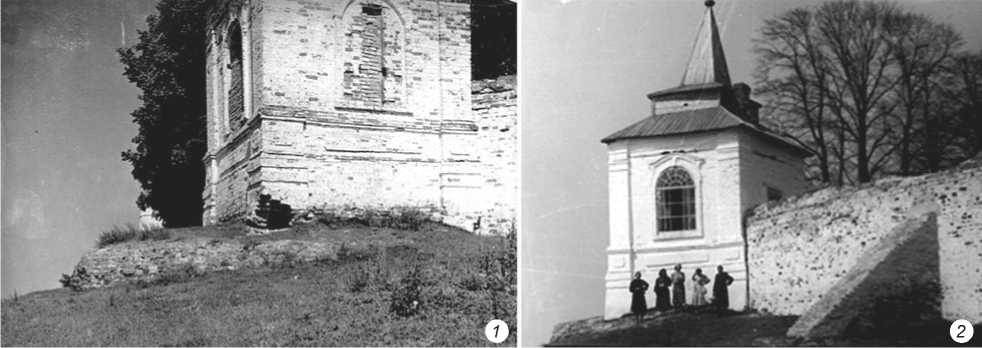

Еще одним объектом южного прясла, претерпевшим многократные переделки, является башня, перестроенная в конце XIX в. в декоративный (квадратный в плане) юго-восточный павильон (см. рис. 2, 15). В конце XVII в. на этом месте была возведена круглая башня [Козлова-Афанасьева, 2008, с. 114]. Сохранившиеся планы и фотографии свидетельствуют о том, что ниже павильона Ф.Г. Дубровин обнаружил как минимум два фундамента, стоящих один на другом (см. рис. 5, 6; 6). Раскопки, проведенные в недавнем прошлом, позволяют говорить об этом достаточно уверенно, следовательно, указанный объект перестраивался дважды [Балюнов, Данилов, 2017, с. 9–10, ил. 4]. Нижний круглый фундамент сегодня можно представить благодаря тому, что он был частично законсервирован под новой кладкой. Судя по проектной документации, Ф.Г. Дубровин считал правильным восстановить здесь внушительную круглую башню, тем более, что благодаря раскопкам ее размеры были установлены достаточно точно.

На участке между южной круглой башней и юговосточным павильоном (см. рис. 5, 5, 6 ), как выяснилось в результате проделанных работ, ограда стояла на фундаменте древней крепостной стены. Поэтому здесь при переустройстве была произведена реконструкция – возведено новое сооружение с мощными подпружными арками в нижнем ярусе. Гораздо более сложная ситуация имела место на участке, прилегающем к юго-восточному углу крепостных сооружений. Здесь на самом краю террасы были изучены остатки древней башни, именуемой Красной (см. рис. 5, 8 ; 7, 1 ) [Кириллов, 1984, с. 79]. Известно, что она была разобрана, когда возникла угроза ее сползания в обрыв. Как считается, вместо этого сооружения в конце XVIII в. уже на новом месте, вглубь от края террасы, возвели новую юго-восточную наугольную башню, получившую «облегченный» павильонный характер форм [Козлова-Афанасьева, 2008, с. 114]. По этой причине крепостная стена южного прясла здесь перестраивалась как минимум дважды. Поздняя с двумя контрфорсами сохранилась ко времени работ Ф.Г. Дубровина и располагалась по прямой линии между двух юго-восточных башен (см. рис. 5, 6, 8 ). Фундамент древней стены был выявлен раскопками. Он имеет зигзагообразную в плане форму, которая усложнена многочисленными выступами как с внешней, так и с внутренней стороны, являющимися, очевидно, остатками опор подпружных арок и контрфорсов [Кириллов, 1984, с. 79]. Ввиду аварийно опасной близости к краю террасы заново возвести древние постройки не представлялось возможным. Поэтому в 1950–1960 гг. реставрационные работы здесь были проведены на существующих поздних объектах – участке стены и юго-восточной наугольной башне.

Рис. 6. Юго-восточный павильон на фундаменте круглой башни (вид с юго-востока) до ( 1 ) и после ( 2 ) реставрации (НВ-2211 / 11, НВ-2211 / 39).

Рис. 7. Восточная часть военно-оборонительных сооружений Тобольского кремля: общий вид и план (1958 г.) (ТМ-15849 / 55).

1 – фундамент юго-восточной Красной башни; 2 – юго-восточная наугольная башня; 3 – Архиерейские конюшни; 4 – фундамент восточной круглой башни; 5 – восточная квадратная башня XVIII в.; 6 – восточная квадратная башня конца XVII в.; 7 – Монашеский корпус; 8 – развалины северо-восточной Орловской башни.

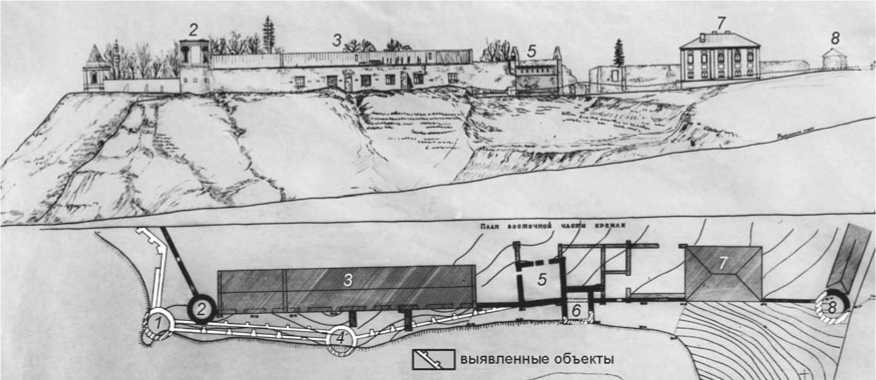

Восточное прясло первоначальных крепостных сооружений сохранилось достаточно фрагментарно. Сегодня по этой линии стоят два здания конца XVIII в. – Архиерейские конюшни, Монашеский корпус – и заново отстроенные башни – квадратная и круглая Орловская (см. рис. 7). Ф.Г. Дубровин напротив здания Архиерейских конюшен на краю террасы обнаружил фундамент еще одной круглой башни, не известной ныне (см. рис. 7, 4 ). Интересной находкой являются остатки крепостных стен между этой башней и юго-восточной Красной (см. рис. 7, 1, 4 ). Здесь выявлены две практически параллельные линии фундаментов, и у каждого с внутренней стороны есть выступы – основания опор подпружных арок [Там же]. Это может иметь несколько объяснений. Первое – на данном участке крепостная стена изначально была более сложной конструкции, чем на других: имелись внутренние помещения нижней галереи. Второе – оборонительные сооружения здесь как минимум дважды перестраивались. В этом случае к крепостной стене могла быть сделана пристройка для создания нижних помещений (например, монашеских келий) или же из-за возникшей угрозы обрушения стену могли полностью разобрать и возвести заново с небольшими изменениями. Изучение известных картографических материалов показывает, что последний вариант является более вероятным.

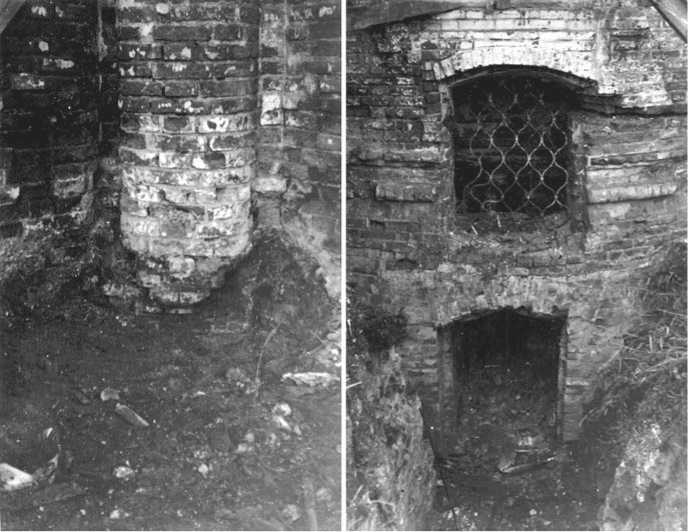

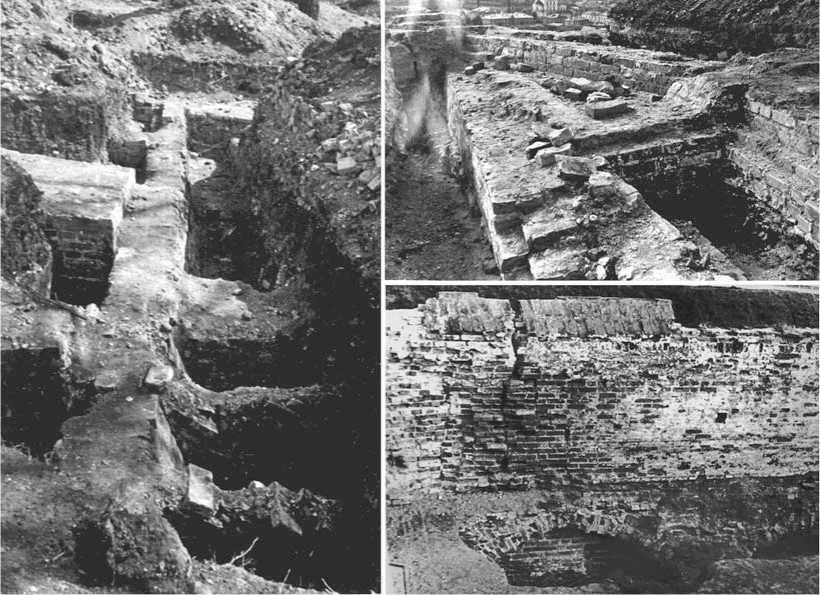

До статочно объемные работы были проделаны к северу от Архиерейских конюшен для определения первоначального месторасположения и конструктивных особенностей восточной квадратной башни (см. рис. 2, 22; 8, 1). Раскопками было установлено, что данный объект, возведенный в конце XVII в., позднее из-за угрозы обрушения в обрыв был разобран и отстроен в бóльших размерах со смещением на юго-запад, при этом участок крепостной стены стал его фасадом [Кириллов, 1984, с. 82]. Значительной переделке квадратная башня подверглась в последней четверти XVIII в., когда ее сохранившиеся части были объединены со зданием Архиерейских конюшен [Козлова-Афанасьева, 2008, с. 114]. Именно здесь Ф.Г. Дубровин обнаружил единственный участок крепостной стены, где сохранились зубцы верхнего боя (см. рис. 7, 5). В.И. Кочедамов приводит такое описание: «К нашему времени сохранился только небольшой ее кусок, встроенный в квадратную башню восточной стены. Эта стена имела внизу ширину ок. 1,8 м и высоту (с зубцами) ок. 9 м. Теперь уровень земли у стены повысился, но во время раскопок обнаружены на глубине 3,5 м поддерживавшие ее три мощные арки. Однако это частный случай. Основная стена имела более скромные размеры» [1963, с. 34] (рис. 9). Необходимо подчеркнуть, что именно эта находка послужила образцом для восстановления верхних зубцов крепостной стены вокруг Софийского двора, где они отсутствовали [Барабанова, 1986, с. 103].

С внешней стороны стены находился мощный контрфорс, исследование которого позволило установить первоначальную планировку квадратной башни конца XVII в. (см. рис. 8, 2 ). Раскопки обнажили у основания этого сооружения кирпичный валик, расположенный на уровне нижнего боя [Там же, с. 104] (см. рис. 8, 3 ). Дальнейшие работы показали, что контрфорс принадлежал южной стене первоначальной башни. Таким образом, достаточно точно было установлено местонахождение ее фундаментов. Восста-

Рис. 8. Восточная квадратная башня.

1 - общий вид с северо-востока, 1952 г. (ТМ-15849 / 2); 2 - раскопки фундамента (вид с северо-востока), 1959 г (ТМ-15849 / 3);

3 - раскрытый фундамент (вид с юго-востока?), 1958 г (ТМ-15849 / 3).

Рис. 9. Раскрытые фундаменты крепостных стен (ТМ-15849 / 44; НВ-4282 / 13).

новить этот объект в первоначальном виде не представлялось возможным, «стены башни были взяты в стальные связи, что сохранило их от начавшегося интенсивного разрушения» [Кочедамов, 1986, с. 144]. Под руководством Ф.Г. Дубровина была воссоздана поздняя квадратная башня со встроенным в нее фрагментом крепостной стены. Тогда же в северо-восточном углу Софийского двора были изучены развалины круглой Орловской башни (см. рис. 7, 8 ), которая впоследствии была отстроена заново.

Заключение

Обобщая все вышесказанное, можно констатировать, что важнейшим результатом работ, проведенных под руководством Ф.Г. Дубровина, является изучение военно-оборонительных сооружений. Как отмечает В.И. Кочедамов, «раскопками было определено их прежнее положение и конструкции, что позволяет сделать точную реконструкцию стен и башен Кремля в части Софийского двора» [1963, с. 144]. Необходимо подчеркнуть: это единственные в Сибири каменные крепостные сооружения, возведенные в конце XVII в. Они сохранились во фрагментарном виде. Сегодня получить детализированную информацию об их конструкциях, перестройках и местах расположения можно только с привлечением археологических источников, которые в данном случае представлены материалами фотофиксации раскопок Ф.Г. Дубровина в 50-х гг. XX в. Это наследие отражает часть всесоюзных процессов, происходивших в нашей стране в первые послевоенные десятилетия. Например, именно в 1950–1960 гг. начались широкие восстановительные работы на памятниках Псковского, Ростовского, Нижегородского, Астраханского, Тульского, Рязанского кремлей и пр. Многие из них, так же как и в Тобольске, осуществлялись по проектам Центральных научно-реставрационных мастерских.

Список литературы Архитектурно-археологические исследования на территории Тобольского кремля в 1950-х годах (по фотодокументам Тобольского музея-заповедника)

- Адамов А.А. Археологические исследования в Тобольском кремле // Русские старожилы: мат-лы III Сиб. симп. «Культурное наследие народов Западной Сибири». – Тобольск; Омск: Ом. гос. пед. ун-т, 2000. – С. 450–453.

- Адамов А.А. Отчет о работах на территории Тобольского кремля в 2001 г. // Научный архив ТИАМЗ. № 1731.

- Адамов А.А. Археологические исследования у стен и башен Тобольского Кремля в 2005 г. // Научный архив ТИАМЗ. № 1738.

- Адамов А.А., Балюнов И.В., Данилов П.Г. Город Тобольск: Археологический очерк. – Тобольск: ИАЭТ СО РАН: Тобольск. гос. пед. ин-т: ТГИАМЗ, 2008. – 114 с.

- Баландин С.Н. Начало русского каменного строительства в Сибири // Сибирские города XVII – начала XX века. – Новосибирск: Наука, 1981. – С. 174–196.

- Балюнов И.В. Начало каменного строительства в г. Тобольске (по материалам археологических исследований) // Ежегодник Тобольского музея-заповедника. – Тюмень: Вектор-Бук, 2006. – № 3/4. – С. 184.

- Балюнов И.В. Отчет о проведении археологических исследований на объектах культурного наследия «Софийский Двор и Красная Площадь» в г. Тобольске в 2007 г. // Научный архив ТИАМЗ. № 1745.

- Балюнов И.В., Данилов П.Г. Оборонительные сооружения Тобольского Кремля: По материалам археологических исследований // Баландинские чтения. – 2017. – Т. 12, № 1. – С. 8–13.

- Барабанова Л.П. Этюды о заповедном городе: [400-летию Тобольска посвящается]. – Свердловск: Ср.-Урал. кн. изд-во, 1986. – 190 с.

- Данилов П.Г. К вопросу об оборонительных укреплениях города Тобольска в XVII веке (по данным археологии) // XVII Уральское археологическое совещание: мат-лы науч. конф. (Екатеринбург, 19–22 нояб. 2007 г.) – Екатеринбург; Сургут: Магеллан, 2007. – С. 237–238.

- Заварихин С.П. В древнем центре Сибири. – М.: Искусство, 1987. – 192 с.

- Загваздин Е.П. Новые данные об устройстве фортификаций Тобольского кремля (по материалам исследований 2006 года) // Баландинские чтения. – 2018. – Т. 13, № 1. – С. 153–159.

- Кириллов В.В. Тобольск. – М.: Искусство, 1984. – 240 с.

- Козлова-Афанасьева Е.М. Архитектурное наследие Тюменской области: [иллюстрированный науч.-практ. каталог]. – Тюмень: Искусство, 2008. – 488 с.

- Кочедамов В.И. Тобольск (как рос и строился город). – Тюмень: Кн. изд-во, 1963. – 154 с.