Архив М. А. Генендлиса - неизвестная страница дальневосточного изобразительного искусства

Бесплатный доступ

Статья написана на основе изучения ранее неизвестного архива художника-декоратора М. А Генендлиса., работавшего в Хабаровске с 1936 до начала 1980 годов, имя и труды которого находились в забвении несколько десятилетий. Впервые раскрывается разнообразная изобразительная деятельность М. А. Генендлиса. Публикуются сведения о биографии художника. Исследование позволило сделать вывод, что найденные работы М. А. Генендлиса представляют собой документы, открывающие неизвестные страницы в развитии дальневосточного изобразительного искусства. Особенно значимы его работы в области сценографии и архитектурнохудожественного оформления общественных зданий Хабаровского края. Публикуемые сведения важны как для изучения истории края, так и для искусствоведения.

М. а. генендлис, архив, сценография, архитектурный декор, эскизы, наброски, зарисовки, фотографии

Короткий адрес: https://sciup.org/147233447

IDR: 147233447 | УДК: 7.03 | DOI: 10.14529/ssh210113

Текст научной статьи Архив М. А. Генендлиса - неизвестная страница дальневосточного изобразительного искусства

Изучаемый в статье архив М. А. Генендлиса представляет собой альбом, формата 41x57,5 сантиметров, с наклеенными на листы работами художника. Альбом содержит также фотографии, часть из которых наклеена на листы, а часть просто вложена между страниц. Всего в альбоме находится 195 работ. Состав их разнообразен по жанрам, это — сценографические эскизы (декорации и костюмы); эскизы архитектурного декора (капители, рельефы, вазоны и пр.); живописные этюды с натуры (пейзажи и портреты), выполненные преимущественно акварелью; множество карандашных портретных зарисовок и набросков; карандашные эскизы скульптур, эскизы киноплакатов и праздничного оформления, ботанические рисунки. Практически все рисунки подписаны: «выполнил (или рисовал) Генендлис М. А.» и датированы. Все работы выполнены на профессиональном уровне. Фотографии, которых в альбоме 108, любительского качества, небольших, а, часто, очень маленьких размеров. На одних художник запечатлен в окружении актеров или за работой, на других — актеры или члены семьи художника, есть фотографии эскизов скульптурных работ. Сам альбом был обнаружен при случайных обстоятельствах [2, с. 63—67].

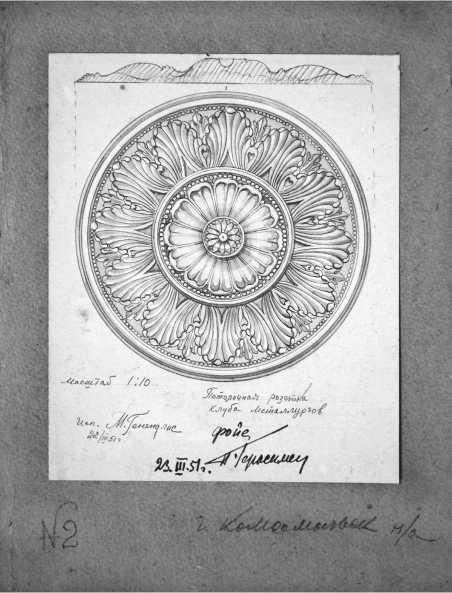

Первой проблемой, возникшей при изучении архива, была неизвестность имени художника. Фамилия и инициалы «Генендлис М. А.» были впервые встречены автором. В изученных научных и литературных источниках по изобразительному искусству Дальнего Востока [10, с. 115; 12; 13; 15; 16] это имя не упоминается. Проведенный опрос среди хабаровских художников и архитекторов дал отрицательный результат. Тем не менее, подписи на некоторых театральных эскизах и эскизах архитектурного декора указывали конкретные адреса, например, эскизы потолочных розеток для Дворца культуры «Металлург», зарисовка кинотеатра «Ги- гант» и т. д., и говорили о том, что выполнены они на Дальнем Востоке и для дальневосточных объектов. В альбоме сохранились два листа с эскизами рельефов для здания в Хабаровске, где долгое время размещалось Хабаровское отделение Художественного фонда СССР (построено в 1958) [4], и в настоящее время находятся мастерские художников. Рельефы и ныне находятся на фасаде этого здания [3]. Среди фотографий нашлись несколько с изображением

Автопортрет рельефов с балеринами. Эти рельефы уже долгие годы украшают стены зрительного зала старого здания Хабаровского театра музыкальной комедии (ныне Концертный зал Хабаровской филармонии), авторство их не обозначено. Замечательны фотографии тем, что рельефы на них запечатлены не на стенах зрительного зала, а в процессе работы. Это дало основание для предположения, что автором их является М. А. Генендлис.

Вторая проблема, вытекающая из первой — полное отсутствие биографических сведений о художнике. Изучение датировки работ из альбома показало, что художник работал на протяжении долгого времени: самая ранняя дата стоит на наброске с надписью: «Мой отец» — 1926 год; самая поздняя — 1980 год — на портретном этюде акварелью «Лена Генендлис», т. е. 54 года. Надписи на некоторых работах и фотографиях показали географию перемещения художника по стране. На лицевой стороне фотографии, на которой позирует неизвестный молодой человек, а художник запечатлел себя в зеркале вместе с фотоаппаратом, стоящим на треноге, надпись: «г. Полтава. 1935 г. Июнь месяц». К этому же времени относятся эскизы рекламных плакатов к кинофильмам на украинском языке. В Кировограде исполнены некоторые этюды и наброски 1934—1935 гг. Есть этюды, которые написаны в Одессе в это же время. Ниже одного маленького группового снимка — подпись карандашом: «Театр музкомедии Азово-Черноморского края 1935-36 гг.». Известно, что в указанные годы театр этот находился в городе Армавире [9]. Место написания акварельного этюда горящей свечи 1937 года — город Курск. 1940 год — уже Дальний Восток — выполнен эскиз занавеса для театра Манзовки (ныне город Арсеньев Приморского края). Об этом же говорит подпись на другой фотографии: «1940 г. Хабаровск». Фото, связанные с театральной деятельностью художника, запечатлели его с коллегами монтировочного состава театра ДОРПРОФСОЖа (февраль 1940). На некоторых фотографиях актеры в театральных костюмах. На обороте написаны их имена: Попов Д. А., Массальская Н. Н., Павлова В. М. и др. Фотография главного режиссера театра ДОРПРОФСОЖа Глятера (так подписана фотография, правильно — Гляттера) С. А. Эти миниатюрного размера снимки связаны с постановкой пьесы П. Кальдерона «Дама-невидимка» 1939 года. Благодаря подписям на нескольких фотографиях удалось расшифровать инициалы художника — Матвей Александрович. Пока остается открытым вопрос: на каком из двух работавших на Дальнем Востоке театральных поездов (Уссурийской или Амурской железной дороги) работал Генендлис.

Работы для театра составляют самую значительную часть архива художника (64 графических листа). Самые ранние эскизы декораций к спектаклю «Король-арлекин», датированы 1933 годом. Выполнены они в стиле конструктивизма. В конце 1920-х — начале 1930-х годов конструктивизм преобладал на отечественной театральной сцене. Место постановки не указано, но судя по другим работам и

Спектакль «Акулина». Эскиз декорации

фотографиям, в это время Генендлис жил и работал на Украине. Возможно предположить, что эскизы выполнены не без влияния В. Н. Мюллера — одного из виднейших российских сценографов, впоследствии около сорока лет преподававшего во ВГИКе, который с 1917 по 1934 год активно работал и преподавал в Одессе. Мюллер в большой степени способствовал расцвету конструктивизма на театральной сцене и не отрекался от его принципов до конца жизни [11]. Вполне вероятно, что М. А. Генендлис, бывая в Одессе, а об этом свидетельствуют некоторые этюды из альбома, интересовался театральными работами своего старшего коллеги.

Работы М. А. Генендлиса над спектаклями более позднего времени выполнены в стилистике советского театра, утвердившейся с конца 1930-х годов: реалистической, стремящейся достоверно воспроизвести обстановку действия (эскизы к опере «Фауст» (1939), «Мать своих детей» (1940), «Баядера», «Акулина» (1949)). Среди эскизов к театральным постановкам выделяется целая серия работ над спектаклем «Акулина» по повести А. С. Пушкина «Барышня-крестьянка». Это и эскизы декораций для каждого действия и картины спектакля, и эскизы костюмов всех действующих лиц. Эскизы выполнены в строго реалистическом стиле, детально проработаны, дополнены столь же достоверным изображением мизансцен. На десятках листов М. А. Генендлис подробно разрабатывал эскизы костюмов, они не только выполняют свою функциональную задачу, но и дают выразительную характеристику каждого персонажа.

Работал художник и над предметами театрального реквизита, что характеризует его как умелого бутафора. Это видно на эскизе «Часы багет» и на фотографии, где Гнендлис работает над статуей Христа. Необходимо отметить, что умения скульптора, ремесленные навыки работы с различными материалами — неотъемлемая часть профессии художника-бутафора и оформителя. Работы из альбома показывают, что с начала 1950-х годов М. А. Генендлис реализует себя именно в этом качестве. 1950-ми и началом 1960-х годов датированы разработки архитектурного декора и эскизы оформительских работ.

Открытием стала находка в альбоме проектов архитектурного оформления Дворца культуры «Металлург» завода «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре. Это здание было когда-то крупнейшим клубным сооружением «Города Юности» [1]. Строительство, начатое еще перед Великой Отечественной войной, было завершено в 1951 году. Проект, задуманный в стиле конструктивизма, был закончен в стиле «сталинского ампира», господствовавшего в советской архитектуре со второй половины 1940-х годов. Работы М. А. Генендлиса для этого знакового для своего времени архитектурного объекта характеризуют автора как прекрасного стилиста и тонкого декоратора. Эти работы говорят о значительном вкладе Генендлиса в оформление интерьеров дворца, которые «в лучшие годы имели по сути “царский” вид [7]. В альбоме находятся проекты фриза танцевального зала, потолочных розеток фойе, зрительного, танцевального и читального

Эскиз декора залов, капителей (точнее пилястр) и розеток под бра зрительного зала. Все эскизы датированы и подписаны автором, а также завизированы подписями руководителей, утверждавших их к исполнению.

Эскизы выполнены в технике рисунка карандашом в сочетании с отмывкой акварелью с применением белил. По сути — это рабочие чертежи в масштабе, с указанием размеров. В эскизах потолочных розеток обыгрываются традиционные классицистические мотивы акантовых розеток, но с большой долей уверенности можно предположить, что художник не применил готовые образцы, а выполнил собственные разработки, учитывая значимость объекта, да и суровый характер времени. В композиции потолочной розетки зрительного зала доминирующую роль играют выразительно и четко прорисованные восемь листьев аканта, радиально расходящиеся из центра круга. Внешний обод розетки и более узкий обод внутренней ромашковидной сердцевины просты по профилю, что подчеркивает звучание главного мотива красиво найденных по пропорциям и рисунку акантовых листьев. Обращает на себя внимание тонкая и тщательная проработка контрастной светотени, придающая особую выразительность эскизу. Столь же красивы и изящны по пропорциям и рисунку потолочные розетки, выполненные для других помещений. Рисунок капители пилястры зрительного зала показывает умение М. А. Генендлиса свободно интерпретировать классические мотивы архитектурного декора. Пояса из акантовых листьев капители построены в строгом соответствии с пластикой аналогичных листов потолочных розеток.

Фриз танцевального зала представляет собой многофигурную композицию, состоящую из сценок, изображающих танцующие пары или отдельных танцоров, одетых в народные костюмы. Сценки окружены пышным растительным орнаментом, выполненным в стиле классицизма. В композицию орнамента искусно вплетены изображения лиры — классического символа музыкального искусства. Тема танцев народов СССР была весьма популярна в изобразительном искусстве 1930 — 1950-х годов. Особенно широко она использовалась в скульптуре (достаточно вспомнить фонтан «Дружбы народов» на ВДНХ в Москве). Автор и в данном случае не выходит за рамки традиции, демонстрируя, при этом, свободу компоновки и лепки танцующих фигур. Такое умение базировалось на серьезной натурной работе автора, о чем свидетельствует ряд фотографий скульптурных этюдов для рельефа из архива художника. В заметке из газеты «Сталинский Комсомольск», посвященной открытию нового клуба, ее автор — А. Замятин писал: «Прекрасное впечатление оставляет художественная отделка зала для танцев. Цвет зала ярко-синий. На этом фоне горит позолотой красочно исполненный фриз, изображающий танцы народов нашей Родины» [8].

Необходимо отметить мастерство М. А. Гененд-лиса как рисовальщика. Автор показал замечательные умения и знания приемов построения орнаментальной рельефной композиции, его рисунки мастерски выполнены и точны. Подобные рисунки в эру компьютерной графики можно рассматривать как искусство, их отличает от современных бездушных цифровых графических построений живость, особая энергетика линии, богатство нюансов светотени, и эти тонкие, едва уловимые характеристики определяют эстетическое значение и ценность найденных эскизов.

В уже упомянутой заметке из газеты «Сталинский Комсомольск» отмечено, что «много любви в отделку клуба вложила бригада хабаровских художников, возглавляемая т. Макашиным» [8, с. 3]. По сохранившимся в Государственном архиве Хабаровского края документам [6] удалось установить, что Макашин М. А. в начале 1950-х годов занимал пост директора Хабаровского отделения Художественного фонда СССР. В соответствии с установками эпохи внедрения коллективистского сознания автор заметки не упомянул имена отдельных художников, но, совершенно очевидно, что М. А. Генендлис был в составе этой бригады, причем одним из ведущих ее членов. Очевидно, что его участие не ограничивалось работой над эскизами, поскольку он был мастером лепщиком-бутафором. По фотографиям краеведа из Комсомольска-на Амуре Д. Ю. Николаева, сделанных в 2008 году, запечатлевших клуб «Амурсталь» уже в значительно разрушенном виде [7], еще можно опознать работы М. А. Генендлиса и оценить масштаб его вклада в этот объект [1]. К сожалению, за последние годы Дворец культуры завода «Амурсталь» разрушился еще больше и в настоящее время находится в руинированном состоянии. Тем важнее значение найденных эскизов как исторических документов и совершенно необходимой основы в случае, если будет осуществляться реставрация этого архитектурного объекта.

В 1950-х годах М. А. Генендлис работал как скульптор, о чем свидетельствует ряд фотографий, где он снят за работой над скульптурой В. И. Ленина и горельефами с бюстом Аполлона для фасада административного здания отделения Художественного фонда в Хабаровске. В архиве сохранились фотографии и карандашные эскизы бюста К. Маркса, фотографии макета проекта большого многофигурного, с пафосной архитектурной композицией памятника.

Значительную часть архива составляют натурные рисунки и этюды Генендлиса. Тонко исполненные портретные зарисовки, наброски фигур, сценок на городских улицах представляют несомненный интерес. Этюды преимущественно выполнены акварелью — это пейзажи, натюрморты, портреты. Они открывают целый мир характерных персонажей, вещей из обихода нескольких десятилетий прошедшей советской эпохи. Живо схваченные зарисовки голов красноармейцев в буденновках датированы 1933 годом. Акварельная миниатюра с изображением очереди в хабаровский кинотеатр «Гигант» за билетами на фильм «Тарзан» выполнена в начале 1950-х годов, именно тогда этот взятый в качестве трофея фильм показывали во всех кинотеатрах СССР. Рядом карандашный (видимо подготовительный под акварель) набросок с изображением пустого класса и учителя, который читает надпись на доске: «Все ушли в кино».

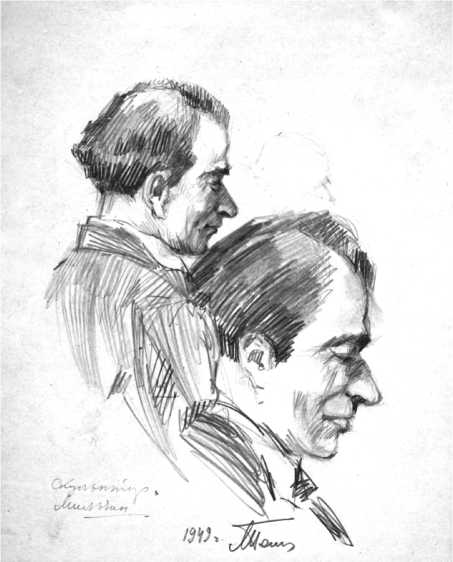

Зарисовки к портрету скульптора А. Мильчина

Портретные зарисовки М. А. Генендлиса отличаются незаурядным умением тонко передать характер и психологию изображаемого, профессиональным владением средствами рисунка. Среди портретных набросков сохранились два изображения скульптора А. П. Мильчина — известного на Дальнем Востоке скульптора, ученика В. И. Мухиной. Мильчин является автором памятника землепроходцу Е. Хабарову, в честь которого назван Хабаровск. Памятник этот был установлен на привокзальной площади к сто- летнему юбилею города и стал его изобразительным символом.

В архиве сохранилось несколько эскизов рекламных плакатов, датированных 1930-ми годами, эскизы киноплакатов с надписями на украинском языке. Как характерный знак своего времени можно рассматривать эскиз светового агитационного стенда «За что мы будем бороться в 1934 году». В 1950-х и начале 1960-х годов художник выполнял заказы на оформительские работы: эскизы оформления колонн праздничных демонстраций крупных хабаровских предприятий таких, как Хабаровский судостроительный завод и др., эскизы праздничного убранства сцен домов культуры, клубов. Эскизы выполнены в духе своего времени: пафосном, агитационно-пропагандистском, но профессионально и с художественным вкусом.

Живописные этюды художника камерны по сюжетам, невелики по размерам. Иногда, это изображение одного предмета, пристально изученного глазом художника. Например, акварель «Чайник». В натюрморте с фарфоровой вазой отчетливо проявляется стремление художника к тонкой проработке формы и фактуры материалов. Пейзажные этюды М. А. Генендлиса непритязательны по мотивам и очень просты по средствам исполнения. Их главная задача — фиксация состояния, настроения, интересного по конфигурации объекта. В портретных этюдах, как и в зарисовках карандашом, художник стремился остро выразить индивидуальность человека, подчеркнуть характерные черты его внешнего облика.

Ценным материалом для выяснения биографических сведений о художнике явились автопортреты художника и портретные зарисовки близких ему людей. В альбоме два автопортрета художника: один этюд маслом и большой карандашный рисунок, размером 57,5x41. На последнем дата: 4.02.44 г. Несколько листов портретных набросков мальчика с подписью: «Мой сын Арон». На них даты: 20.02.37 г., 4.06.40 г., 1.05.44 г. На рисунке с датой 4.06.40 г надпись: «8 лет Арону». Так был установлен год рождения сына художника — 1932. На этом основании можно было предположить приблизительно время рождения М. А. Генендлиса: около 1910 года. По нескольким схожим женским портретам, один из которых был подписан: «Люба», и нескольким фотографиям можно было предположить, что это изображения жены художника.

В Государственном архиве Хабаровского края хранится документ «Решения крайисполкома от 16.08.84 № 458. О награждении медалью “Ветеран труда”» [5], в котором среди награжденных назван Генендлис Арон Матвеевич, старший инженер треста «Жилстрой». В хабаровском тресте «Жилстрой» удалось выяснить следующее: 1. А. М. Генендлис долгое время работал в тресте до выхода на пенсию; 2. отец его был художником; 3. в середине 1990-х годов А. М. Генендлис выехал на постоянное место жительства в Израиль вслед за эмигрировавшими ранее семьями его двух дочерей; 4. связь с коллегами в настоящее время не поддерживает. Дальнейшая исследовательская работа дала возможность связаться с Е. Генендлис (Рабинович) — дочерью

А. М. Генендлиса, внучкой М. А. Генендлиса. Согласно полученным от Е. Генендлис данным, М. А. Генендлис родился в 1909 году в Одессе. Учился там же, в художественной студии вместе со своим старшим братом Ароном, которого боготворил и который, оставшись в Одессе, погиб в немецкой оккупации в еврейском гетто вместе со всей остальной семьей. В дальнейшем, уже во время работы, М. А. Генендлис обучался ремеслу бутафора и театрального художника в московских театрах. В 1930-х годах поступил на работу в «театральный поезд» (видимо, имеется в виду театр ДОРПРОФСОЖа) и, когда поезд оказался с гастролями в Хабаровске, М. А. Генендлису поступило предложение работать художником-бутафором в Хабаровском театре музыкальной комедии. Он принял это предложение, и с 1936 года вместе с женой Любой и сыном Ароном семья жила в Хабаровске. В начале 1950-х годов по семейным обстоятельствам художник переходит на работу в Хабаровские художественные мастерские, где занимается художественно-оформительскими работами. В тех же 1950-х годах М. А. Генендлис сотрудничал с А. П. Мильчиным, входил в так называемую «группу Мильчина» во время его работы над памятником Е. Хабарову, таким образом, участвовал в процессе создания главного изобразительного символа города Хабаровска. В качестве скульптора-декоратора М. А. Генендлис принимал активное участие в скульптурной отделке фонтанов на площади имени В. И. Ленина в Хабаровске во время ее перестройки к 100-летнему юбилею города. Эти старые фонтаны утрачены в процессе реконструкции площади в 1998 году. Также в 1950-х годах М. А. Генендлис выполнил ряд заказных скульптурных работ. Е. Генендлис подтвердила авторство М. А. Генендлиса на барельефы с балеринами в старом здании театра музыкальной комедии в Хабаровске. В конце 1990-х М. А. Генендлис переехал к своим младшим родственникам в Израиль, где и скончался в 2001 году в возрасте 92 лет. По просьбе М. А. Генендлиса перед отъездом его в Израиль альбом с его работами и фотографиями был передан в художественные мастерские, где находился в безвестности до настоящего времени.

Подводя итог выполненного исследования можно сказать, что изучение найденного архива М. А. Генендлиса — забытого хабаровского художника прошлого века — открыло целый ряд неизвестных ранее, малоизвестных и забытых страниц в истории развития изобразительного искусства Дальнего Востока и страны, можно сказать так, принимая во внимание место рождения и ранние годы работы художника. Благодаря исследованию было установлено авторство барельефов с балеринами в концертном зале Хабаровской филармонии (старом здании Хабаровского театра музыкальной комедии), авторство рельефов на здании Дома художников по ул. Фрунзе, 65 в Хабаровске. Показана работа М. А. Генендлиса над архитектурным декором таких значительных объектов как центральная площадь им. В. И. Ленина в Хабаровске, Дворец культуры завода «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре. В результате исследования и благодаря публикациям на основе его результатов восстановлено забытое имя художника, многие годы работавшего в сценографии, художественном оформлении, скульптуре, на архитектурных объектах. Исследование позволило установить основные биографические сведения о художнике.

Надо понимать, что декорации и предметы театральной бутафории прекращают свое существование вместе со спектаклем, для которого они создавались. В этом смысле очевидно, что основная часть того, что сделано М. А. Генендлисом утрачено. Это обстоятельство не в последнюю очередь обусловило то, что художник оказался на долгие годы забыт. В настоящее время наглядное представление о работе художника в области сценографии можно получить только по сохранившимся в архиве эскизам. Вклад М. А. Генендлиса и его место в развитии небогатой именами дальневосточной сценографии еще предстоит оценить историкам дальневосточного театра.

Изучение литературы и документов, связанных с историей хабаровского отделения Союза художников [15, 13, 16] показало, что имя Генендлиса в них не упоминается. Поскольку деятельность Союза художников — по преимуществу, деятельность выставочная, можно говорить о том, что М. А. Ге-нендлис не принимал в ней участия. Очевидно, он предпочитал работу на своем рабочем месте в театре, которая занимала все его время, или работу по заказам. Выполненные им этюды, наброски и зарисовки, которые содержатся в альбоме, явно делались не для публичной их демонстрации. Это нисколько не умаляет значение художника, архив работ которого показал профессионала, быть может, в самом прямом значении этого понятия, как человека, зарабатывающего своим ремеслом на жизнь. То, что ремеслом, а точнее многими ремеслами, М. А. Генендлис владел убедительно показывает оставленное им наследие, не все из которого вошло в найденный архив и остается пока неизвестным, и еще может стать предметом изучения исследователей.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Правительства Хабаровского края в рамках научного проекта № 63c «Изучение ранее неизвестного архива творческих работ художника Генендлиса М. А. (работавшего в Хабаровске и Хабаровском крае с 1930-х до начала 1980-х годов ХХ века).

Список литературы Архив М. А. Генендлиса - неизвестная страница дальневосточного изобразительного искусства

- Базилевич Е. М. К вопросу об истории художественного оформления ДК завода «Амурсталь» в Комсомольске-на-амуре /Е. М. Базилевич //Архитектон: известия вузов. — 2020. — № 1(69). — URL: http://archvuz. ru/2020_1/7.

- Базилевич, Е. М. Потерянный альбом / Е. М. Базилевич // Словесница искусств. — 2019. — № 1 (43). — С. 63—67.

- Базилевич, Е. М. Рельефы на здании Художественного фонда в Хабаровске: установление авторства / Е. М. Базилевич //Новые идеи нового века — 2019: материалы Девятнадцатой междунар. науч. конф. = The new Ideas Of New Century-2019 : The Nineteenth International Scentific Conference Proceeding : в 3 т. ; Тихоокеанский государственный университет. — Т. 1. — Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2019. С. 6—10.

- ГАХК. Ф. 904. Оп. 10. Д. 162. Л. 28—30.

- ГАХК. Ф. Р137. Оп. 22. Д. 1830. Л. 51.

- ГАХК. Ф. Р-1961. Оп. 1. Д. 2. Л. 8, 9.

- ДК «Металлург»: самая красивая «заброшка» Комсомольска-на-Амуре.— URL: https://gorotscop. lvejornal.com/85513.html.

- Замятин, Ал. Еще один очаг культуры (к открытию нового клуба в Сталинском районе) / Ал. Замятин // Сталинский Комсомольск. — 1951. — № 161 (5333). — 17 авг.

- История музыкального театра. — URL: http://www. to-premiera.com/collectiv/music.html.

- Кандыба, В. И. История становления и развития художественной жизни Дальнего Востока (1858—1938 гг.) /В. И. Кандыба. — Владивосток: Изд-во ДВУ, 1985.

- Короткевич, Е. Г. О выставке Владимира Николаевича Мюллера / Е. Г. Короткевич // Театр. Живопись. Кино. Музыка. — 2020. — № 1. — С. 189—199.

- Крадин, Н. П. Художники Дальнего Востока (XIX — середина XX вв.): биограф. иллюстрир. сл. / Н. П. Крадин. — Хабаровск : Риотип, 2009, — 176 с.: ил.

- Мастера кисти и резца : сб. док. Государственного архива Хабаровского края об истории изобразительного искусства Хабаровского края. — Хабаровск : Частная коллекция, 2007 — 448 с., ил.

- Решение № 6 Исполнительного комитета Хабаровского городского Совета депутатов трудящихся от 13 января 1959 г. // ГАХК. Ф. 904. Оп. 10. Д. 162. Л. 28—30.

- Старикова, В. Художники Приамурья / В. Старикова. — Хабаровск : Кн. изд-во, 1968. — 128 с.

- Художники Хабаровского края : альбом / авт.-сост. Т. А. Давыдова, Т. А. Давидова, В. А. Шишкина, Е. В. Быкова, Т. В. Лементович. —Хабаровск: М-во культуры Хабаровского края, 2011. — 400 с., ил.