Армейская ПВО на Донбассе весной 1943 г. (на примере 1257-го армейского зенитно-артиллерийского полка противовоздушной обороны)

Автор: Терентьев В.О.

Журнал: Вестник ВолГУ. Серия: История. Регионоведение. Международные отношения @hfrir-jvolsu

Рубрика: Красная Армия на пути к победе

Статья в выпуске: 2 т.30, 2025 года.

Бесплатный доступ

Введение. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме истории противовоздушной обороны (ПВО) объектов армейского тыла в годы Великой Отечественной войны. Целью исследования стало определение эффективности зенитной артиллерии и мер по ее повышению при защите стационарных объектов в период стабилизации линии фронта. Для этого автором решались задачи восстановления хода боевых действий и изменения штатной структуры одной из зенитных частей ПВО, выявления ее результативности в разных типовых условиях обстановки. Методы и материалы. В работе с использованием историкосистемного и хронологического методов впервые в историографии проанализированы архивные материалы 1257-го зенитного полка и вышестоящих штабов. Ввиду отсутствия специализированных исторических исследований по действиям частей и соединений ПВО в годы Великой Отечественной войны историография включает общие работы по развитию войск ПВО. Анализ. Для анализа был выбран 1257-й армейский зенитно-артиллерийский полк как типовая зенитная часть, которая могла применяться как для обеспечения ПВО войск на линии фронта и в тылу, так и для ПВО объектов военной и гражданской инфраструктуры во фронтовой зоне. Хронологически весна 1943 г. на советско-германском фронте – это период накопления сил перед решающей схваткой и время относительной позиционной стабильности. Географические рамки исследования (Донбасс) обусловлены не только слабой изученностью вопроса, но и современными историческими обстоятельствами. Результаты. В ходе исследования выявлена, с одной стороны, причина низкой результативности малой зенитной артиллерии (не сбито ни одного самолета), вызванная слабой подготовкой командного и личного состава РККА и использованием люфтваффе средних и больших высот. С другой стороны, стоявшие задачи по прикрытию объектов силами ПВО путем ведения массированного заградительного огня, препятствующего прицельной бомбардировке, были достигнуты в полной мере. Для повышения эффективности ПВО применялись разные способы, включая организационно-штатные. Результаты настоящего исследования могут быть использованы в преподавании военной истории и истории Великой Отечественной войны в высших и специализированных учебных заведениях, а также для изучения форм и способов противостояния авиации и ПВО.

Великая Отечественная война, Донбасс, Луганск, ПВО, зенитная артиллерия, полковник Тимофеев

Короткий адрес: https://sciup.org/149147758

IDR: 149147758 | УДК: 94(470)«1941/1945» | DOI: 10.15688/jvolsu4.2025.2.15

Текст научной статьи Армейская ПВО на Донбассе весной 1943 г. (на примере 1257-го армейского зенитно-артиллерийского полка противовоздушной обороны)

DOI:

Цитирование. Терентьев В. О. Армейская ПВО на Донбассе весной 1943 г. (на примере 1257-го армейского зенитно-артиллерийского полка противовоздушной обороны) // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. – 2025. – Т. 30, № 2. – С. 182–195. – DOI:

Введение. Проблема противовоздушной обороны (ПВО) в современных военнополитических условиях стоит достаточно актуально. Исторически она решалась разными методами и способами. Одним из действенных вариантов ПВО была зенитная артиллерия. История противостояния авиации и зенитной артиллерии во все периоды скрупулезно изучалась военными и техническими специалистами для реализации известных и изобретения инновационных форм их применения. Зенитная артиллерия появилась в ответ на интенсивное развитие военной авиации в годы Первой мировой войны. Уже в марте 1915 г. в Русской армии была организована первая зенитная батарея. В 1920-е гг., основываясь на опыте Первой мировой войны и учитывая возрастающее значение авиации, зенитная артиллерия была классифицирована по калибрам: малый, средний и крупный. Великая Отечественная война дала огромный опыт по совершенствованию вооружения, структур, способов применения зенитных средств. Зенитная артиллерия делилась на войсковую (непосредственного прикрытия действующих войсковых соединений), армейскую (войсковых объединений и Резерва Главного Командования – для защиты армейского, фронтового тыла, военной и гражданской инфраструктуры в прифронтовой полосе) и ПВО страны (для защиты важных стратегических объектов и инфраструктуры в глубине государства). Наиболее универсальными были зенитные части армейской ПВО. Они придавались соединениям, выполняли задачи по прикрытию штабов и мест сосредоточения войск, по защите путей сообщения и транспортной инфраструктуры, могли использоваться для обороны стратегических объектов, а также для противотанковой и противодесантной борьбы.

Эффективность зенитной артиллерии оценивалась по выполнению задач, стоящих перед зенитной группировкой – уничтожение воздушных целей, недопущение разведки, бомбардировки, штурмовки, вытеснение авиации

КРАСНАЯ АРМИЯ НА ПУТИ К ПОБЕДЕ с театра военных действий, доминирование на поле боя, демонстрация силы и т. п. Поскольку основной задачей являлось, как правило, уничтожение целей, то количественная и качественная результативность подразумевала соотношения сбитых (поврежденных) летательных устройств, использованных сил и средств, потраченных боеприпасов, ресурсов и т. п. Цель представленного исследования – определение эффективности зенитной артиллерии и мер по ее повышению при защите стационарных объектов в период стабилизации линии фронта в годы Великой Отечественной войны. Маневренные периоды войны представляют отдельный интерес и подлежат самостоятельному исследованию.

Исходя из имеющегося стратегического анализа истории войск ПВО можно говорить о наличии усредненных результатов эффективности зенитной артиллерии в годы Великой Отечественной войны [2; 20]. Разумеется, результативность и эффективность отдельных воинских формирований вариативна по целому ряду причин. Однако вполне допустимо опереться в исследовании на понятие «типовые» части, схожие по времени формирования, наполнению людьми и техникой, обученности и опыту расчетов, использованию установленных способов применения. Поскольку в настоящее время история боевой работы частей и соединений ПВО из-за увлечения исследователей стратегическими вопросами практически отсутствует, а мемуарные источники весьма субъективны, то необходимо выявление хода боевых действий и изменения штатной структуры хотя бы на примере одной из «типовых» зенитных частей.

Донбасс, как географические рамки исследования, обусловлен современными историческими обстоятельствами, а также как регион активного противостояния люфтваффе и советской ПВО в годы Великой Отечественной войны. Для анализа был выбран 1257-й армейский зенитно-артиллерийский полк. Он мог применяться для обеспечения непосредственной ПВО частей и соединений как на линии боевого соприкосновения, так и в тылу, а также для ПВО объектов военной и гражданской инфраструктуры в прифронтовой зоне. Весенний период 1943 г. на советско-германском фронте характерен относительной позицион- ной стабильностью [17, с. 140]. Вермахт и Красная армия накапливали силы перед решающей схваткой. Формировались ударные группировки, строились оборонительные линии и сооружения, шла массовая переброска войск. Для вскрытия намерений противника широко использовалась разведывательная авиация; наносились демонстративные, точечные и массированные удары бомбардировочной и штурмовой авиацией; самолеты также использовались для информационной пропаганды. В определенной степени он коррелируется с весенними периодами 2023 и 2024 годов. Исходя из этого период март – май 1943 г. можно считать наиболее удобным для проведения исследования.

Важным фактором для исследования эффективности зенитной части стало постоянство командования в этот период и значительный опыт командного состава.

Методы и материалы. В работе использовались историко-системный и хронологический методы исторического анализа. Были проанализированы материалы 1257-го зенитно-артиллерийского полка, 3-й гвардейской армии, Юго-Западного фронта из Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации (ЦАМО РФ), общие работы по Великой Отечественной войне и развитию войск ПВО. Автор также опирался на собственные аналитические работы по исследуемой тематике [22; 23].

Анализ. Орудия малокалиберной зенитной артиллерии (МЗА), удачно разработанные и массово производившиеся в межвоенное время в европейских странах, стали основой не только войсковой, армейской, флотской ПВО, но и противотанковой обороны. К сожалению, в СССР подобная артиллерия получила развитие только накануне Великой Отечественной войны. Недостаток сил ПВО, а также специалистов по ее применению стал одной из причин высоких потерь Красной армии в 1941 г. от ударов люфтваффе. Так, к началу войны было выпущено всего 1 370 37-мм зениток (в РККА состояло 1 217) при потребности в 5 152 штук. Из них до конца 1941 г. было потеряно свыше 1 200 [1, c. 248–250, 395–396]. Обеспеченность боеприпасами составляла всего 17 %, большинство из которых были потеряны на складах в первые недели войны.

После тяжелых потерь 1941–1942 гг. советская зенитная артиллерия постепенно возрождалась практически «с нуля». Увеличились поставки промышленности, появились первые зенитки ленд-лиза. За год с 22 июня 1941 г. было выпущено 3 тыс. 37-мм пушек. Был решен вопрос и с боеприпасами. Однако по плотности огня и возможностям прикрытия войск и объектов зенитная артиллерия Красной армии еще значительно отставала от немецкой и союзнической. Подразделения МЗА в этот период были представлены только на уровне объединений (армий, фронтов). В июне 1942 г. Государственным Комитетом Обороны (ГКО) СССР было принято решение о формировании армейских зенитных полков в составе трех батарей малого калибра (37-мм автоматических зенитных пушек (АЗП)), по четыре орудия в каждой, и двух пулеметных рот (одна из 12 пулеметов ДШК, а другая – из 8 счетверенных пулеметных установок максим) [3].

Основным средством ПВО в полках МЗА стала 37-мм АЗП 61-К образца 1939 г. с возможностью эффективной стрельбы по высоте до 3 км и по дальности до 4 км. Она имела целый ряд достоинств. Прежде всего это надежность автоматики, высокая мобильность на колесном шасси, удобство в обслуживании, высокий темп стрельбы. Однако основной причиной низкой эффективности установки в годы Великой Отечественной войны после слабой подготовки специалистов и расчетов стали технические недостатки. Аналогичные «Бофорсы» союзников, в отличие от 61-К, имели приборы автоматического управления огнем. 37-мм снаряды на протяжении всей войны не имели бесконтактного взрывателя, поражение цели производилось только прямым попаданием. В США и Великобритании уже с 1943 г. был налажен выпуск радиовзрывателей, что стало фактической революцией в ПВО – это позволило в 3–5 раз повысить результативность зенитной артиллерии. Несмотря на увеличение количества радиолокационных станций, в ходе войны так и не были внедрены способы сопряжения и управления зенитными орудиями с помощью радаров, как это осуществлялось в войсках Германии и у союзников.

Крупнокалиберный (12,7-мм) пулемет ДШК также представлял собой достаточно эффективное зенитное средство с высотой стрельбы по воздушным целям до 2,4 км и темпом стрельбы 600 выстрелов в минуту.

Интересно отметить, что не менее 100 37-мм пушек 61-К и более 1 тыс. пулеметов ДШК находилось на хранении Вооруженных сил Украины в 2014 году. Исходя из тенденции масштабного использования раритетной техники и вооружения, ВСУ применяли эти установки в ходе военных действий. Более того, на Украине возобновлено производство модернизированного варианта ДШК. Российская армия использует в основном модернизированные коренным образом и новые образцы вооружения.

Используемые в полках зенитные пулеметные установки 4М представляли собой счетверенные 7,62-мм пулеметы максим, установленные на армейские полуторки. Их результативность оказалась крайне низкой при значительном количестве расходуемых боеприпасов. Такая система за минуту боя выпускала столько же пуль, сколько стрелковый батальон, вооруженный винтовками Мосина. Максимальная высота стрельбы по самолетам у системы 4М едва превышала 1 км. В современных условиях эти установки не применяются.

4 июня 1942 г. на основании Постановления ГКО № 1841сс «О сформировании армейских полков ПВО для Юго-Западного фронта» от 2 июня среди первых восьми полков был создан и 1257-й армейский зенитный артиллерийский полк ПВО [19]. Основной причиной создания таких частей было господство немецкой авиации в ходе неудачной для РККА Харьковской операции 1942 года. Массированное применение зенитных средств в армиях ЮгоЗападного фронта (планировалось создать по два полка в каждой) должно было если не воспретить, то хотя бы снизить безнаказанное уничтожение советских наземных войск силами люфтваффе. 1257-й и 1261-й полки, штатной численностью по 310 человек каждый, формировались в составе 28-й армии, ведущей оборонительные бои на Волчанском направлении. Со складов готовой продукции завода № 4 им. Ворошилова должно было выделяться вооружение, из отмобилизованного автотранспорта – по 8 полуторок ГАЗ-АА для установки 4М и 26 трехтонных ЗИС-5 на каждый полк, остальным имуществом части обес- печивались тылами фронта и армии. Личный состав направлялся из маршевых батальонов без предварительного обучения. Несколько человек командного, политического и личного состава прибыли из отдельных зенитных дивизионов, воевавших в армии с момента ее формирования. Полк формировал майор Л.Н. Забродин.

Уже 5 июня в полку была полностью сформирована зенитная батарея МЗА. В первый же день своего существования 1257-й артиллерийский полк ПВО при отражении вражеского налета сбил 4 самолета [5].

Вскоре, в ходе начавшегося германского стратегического наступления, 28-я армия понесла большие потери и 22 июля 1942 г. была расформирована [16]. На 18 июля в обоих зенитных полках 28-й армии насчитывалось 132 человека и 17 37-мм пушек [11]. 1257-й полк был передан в состав Сталинградского (бывшего Юго-Западного) фронта. Несмотря на стремительное отступление фронта, полк в районе станции Качалино продолжал формирование. 5 августа он получил батарею МЗА из состава 13-й танковой бригады, а 31 августа – батарею МЗА, зенитно-пулеметную роту, укомплектованные личным составом и матчастью из состава 141-го отдельного зенитного дивизиона ПВО [8].

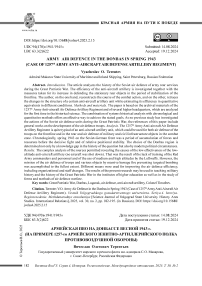

В начале сентября 1257-й артиллерийский полк ПВО был передан в 63-ю армию в составе 323 человек, 12 37-мм пушек, 9 пулеметных установок 4М, 32 автомобилей. В ходе Сталинградской битвы и далее на всем протяжении войны полк защищал от ударов авиации врага 63-ю армию, 4 ноября преобразованную в 1-ю гвардейскую армию, а 5 декабря 1942 г. переименованную в 3-ю гвардейскую армию. Зимой 1943 г. 1257-й полк в составе 3-й гвардейской армии участвовал в освобождении Ростовской области и восточного Донбасса. После битвы за Харьков и Харьковской оборонительной операции фронт на Донбассе замер. В конце марта – начале июня обе стороны готовились к решающему летнему сражению [17]. Значительные силы Юго-Западного фронта находились к западу от Северского Донца, и их пополнение, снабжение, обеспечение, маневр силами и средствами шли по мостам и переправам через эту широкую реку с обрывистыми берегами. Уничтожение мостов в ходе военных дей- ствий авиацией или другими средствами неоднократно приводило к поражению обороняющегося, разгрому и пленению замостной группировки, нанесению тяжелых потерь силам усиления, сосредоточенных в ожидании переправы (см. рис. 1).

В связи с этим 1257-й артиллерийский полк ПВО 3-й гвардейской армии Юго-Западного фронта был сосредоточен на защите одной из главных переправ через р. Северский Донец, связывающей город Ворошиловград (сейчас Луганск) с Большой землей. С 10 марта 1943 г. задача полка не менялась: прикрыть с воздуха от налетов воздушного противника переправы через р. Северский Донец у станицы Луганской [9, л. 15; 10, л. 6]. Этот участок находился на стыке Юго-Западного, Южного фронтов и Харьковского района ПВО страны. Два железнодорожных моста и один деревянный автодорожный являлись для фронта единственным высоководным многотоннажным (до 30 т) переправочным узлом через Северский Донец [15].

На 31 марта 1257-й полк состоял в боевых порядках и был оперативно придан 29-му стрелковому корпусу 3-й гвардейской армии [12]. На 1 апреля 1943 г. он насчитывал 12 37-мм зенитных пушек 61-К, 6 счетверенных пулеметов максим 4М, 29 автомашин, при численности личного состава в 313 человек [7]. Такая группировка, несмотря на громкое название «полк», уступала по боевым возможностям зенитно-артиллерийскому дивизиону 1941 г., и имела возможность прикрыть район площадью до 75 км2 или 3 района площадью по 25 км2 на высотах до 3 км.

В апреле 1943 г. командиром 1257-го армейского зенитного артиллерийского полка ПВО 3-й гвардейской армии вместо ушедшего на должность заместителя командующего артиллерией 3-й танковой армии по ПВО подполковника Л.Н. Забродина был назначен уроженец Пушкинского (сейчас Пушкиногорско-го) района Калининской (сейчас Псковской) области подполковник Михаил Тимофеевич Тимофеев (см. рис. 2). С августа по ноябрь 1942 г. подполковник М.Т. Тимофеев командовал зенитной артиллерией Саратово-Бала-шовского дивизионного района ПВО. Несмотря на значительные силы, выделенные для противодействия германской авиации, результа-

Рис. 1. Положение 29-го стрелкового корпуса весной 1943 года Fig. 1. The position of the 29th Rifle Corps in the spring of 1943 Примечание . Источник: [6, л. 22].

ты работы района ПВО были признаны неудовлетворительными, и Ставкой Верховного Главнокомандования (ВГК) были сделаны кадровые оргвыводы. Подполковник М.Т. Тимофеев был снят с должности и направлен заместителем, а затем командиром 254-го зенитного артиллерийского полка Воронежского фронта [23]. В составе Воронежско-Борисоглеб-ского дивизионного района ПВО 254-й полк оборонял Воронеж и выполнил все поставленные перед ним задачи.

В течение апреля 1257-й зенитный полк безуспешно вел огонь по высотным немецким самолетам-разведчикам, регулярно осуществлявшим авиаразведку советских тылов и путей снабжения.

В период с 8 по 13 апреля приказом Ставки ВГК 29-й стрелковый корпус из 3-й гвардейской армии был передан в состав 51-й ар- мии Южного фронта и 22 апреля переименован в 3-й гвардейский стрелковый корпус. До момента окончательной передачи 29-го корпуса в 51-ю армию 1257-й армейский зенитный артиллерийский полк ПВО был ему придан. Затем 14 апреля командующий ЮгоЗападным фронтом приказал 1257-й полк временно оставить до подхода средств ПВО страны в распоряжении командующего Южным фронтом для прикрытия переправ в районе Ворошиловграда [13]. Планировалось к 1 мая подготовить и передать район станицы Луганской Харьковскому дивизионному району ПВО. Ядром обороны должен был стать 374-й зенитный артиллерийский полк ПВО. Первыми на помощь 1257-му армейскому полку ПВО прибыли два отдельных бронепоезда ПВО – № 132 и 181. Они были оперативно подчинены командиру полка.

Рис. 2. Командир 1257-го азенап ПВО подполковник М.Т. Тимофеев

Fig. 2. Commander of the 1257th anti-aircraft artillery air defence regiment, Lieutenant Colonel M.T. Timofeev Примечание . Источник: Личный архив автора.

15 апреля 3-я батарея 1257-го полка была снята с позиций у штаба 3-й гвардейской армии в с. Михайловка и направлена на огневые позиции в район станицы Луганской [9, л. 22].

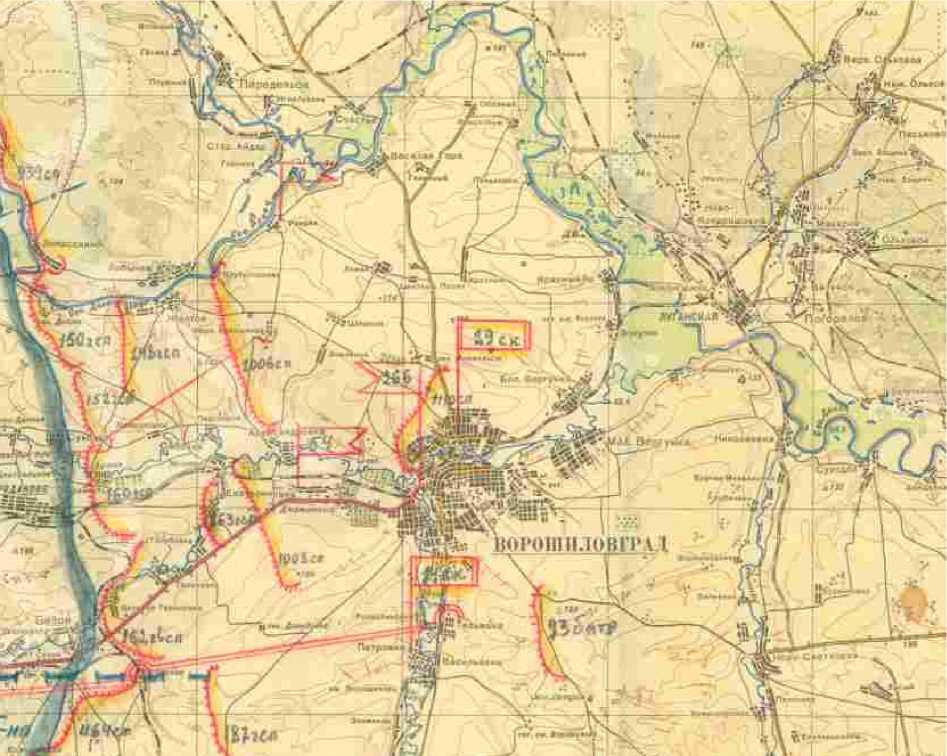

К 16 апреля 1257-й зенитный полк вместе с приданными средствами Харьковского дивизионного района ПВО прикрывал 4 объекта станицы Луганской (см. рис. 3):

– железнодорожный мост через р. Северский Донец западнее станицы Луганской – 1-я и 3-я батареи (8 37-мм пушек), взвод ДШК (5 12,7-мм пулеметов), взвод бронепоезда ПВО № 132 (2 37-мм пушек);

– железнодорожный мост и деревянный мост (переправа) через р. Северский Донец южнее станицы Луганской – 2-я батарея (4 37-мм пушки), два взвода ДШК (10 12,7-мм пулеметов), 1 комплексная установка (7,62-мм счетверенный максим), приданная 3-я батарея 82-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона (озадн, 4 37-мм пушки, командир старший лейтенант Мирмович);

– железнодорожная станция Кондрашов-ка (центральная железнодорожная станция станицы Луганской) – командный пункт (КП) 1257-го полка, батарея среднего калибра бронепоезда ПВО № 132 (4 76-мм пушки), пулеметные установки бронепоезда ПВО № 132;

– железнодорожная станция Новокондра-шовка (северная производственная железнодорожная станция станицы Луганской) – бронепоезд ПВО № 181 (4 76-мм, 4 37-мм пушки, 2 счетверенных 7,62-мм пулемета).

Пулеметы ДШК были из состава приданной 671-й отдельной зенитно-пулеметной роты Харьковского района ПВО, комплексные установки – из состава собственной 2-й зенитно-пулеметной роты.

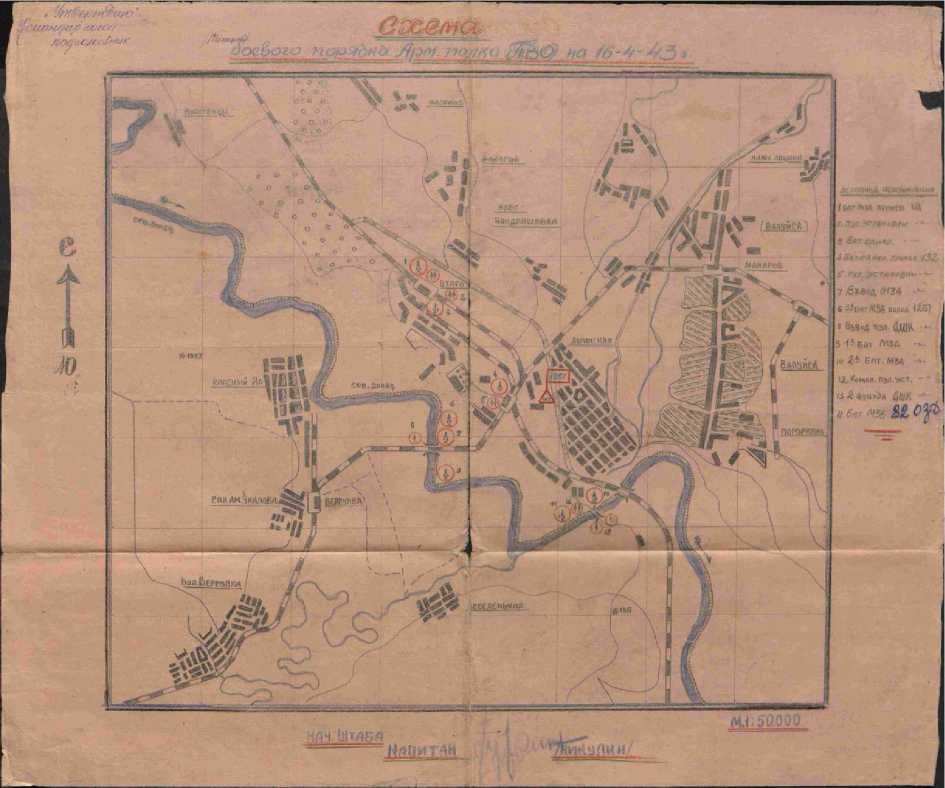

Кроме того, 1257-й полк выделил 1-ю зенитно-пулеметную роту ДШК (15 12,7-мм пулеметов) и 2 комплексные установки (7,62-мм счетверенный максим) под командованием капитана Ханазадяна на ПВО железнодорожного моста через р. Деркул, восточнее станицы Луганской (см. рис. 4).

Дополнительно полк выставлял два поста воздушного наблюдения, оповещения и связи (ВНОС) – в Ворошиловграде и станице

Рис. 3. Схема зенитной обороны станицы Луганской весной 1943 года

Fig. 3. Scheme of anti-aircraft defence of Luganskaya village in the spring of 1943

Примечание . Источник: [10, л. 2].

Луганской, которые визуально определяли подход вражеских самолетов не более чем за 1–3 минуты.

В связи с увеличением интенсивности железнодорожного движения в преддверии нового наступления Красной армии, в ночь на 20 апреля немцы провели активную воздушную разведку. С 20.00 до 4.00 было зарегистрировано 14 пролетов одиночных бомбардировщиков He.111 над мостами у станицы Луганской на высоте 2–3 км. Велся плотный заградительный огонь (потрачено 470 37-мм и 125 12,7-мм боеприпасов). Несмотря на отсутствие попаданий, зенитный гарнизон воспрепятствовал качественной детальной разведке, прибытие эшелонов с пополнением и боеприпасами немцами вскрыто не было. Противником была сброшена полутонная бомба по станции Кондрашовке. В 8.30 немецкие самолеты сбросили листовки, снесенные в сторону Ворошиловграда [9, л. 22–23]. В ходе проведенной авиаразведки была обнаружена сильная ПВО переправ через Северский Донец, в связи с чем германское командование решило разбомбить мост через Деркул.

21 апреля 9 двухмоторных истребителей Bf.110 нанесли удар по железнодорожному мосту через р. Деркул в районе разъезда Ильенко. Они сбросили 27 бомб с пикирования с высоты 2–3 км, которые не принесли вреда обороняемому объекту. Огнем зенитной пулеметной роты (потрачено 300 12,7-мм, 5 600 7,62-мм патронов) противник не был допущен к обороняемому объекту [9, л. 23].

Коллектив в полку был мужской, но весной 1943 г. в полк из станицы Луганской и

Рис. 4. Схема зенитной обороны моста через р. Деркул весной 1943 года

Fig. 4. Scheme of anti-aircraft defence of the bridge over the Derkul River in the spring of 1943 Примечание . Источник: [10, л. 3].

ее окрестностей прибыли 25 добровольцев 19–20-летнего возраста, включая 12 девушек-комсомолок. Девушки были зачислены Станично-Луганским районным военкоматом на должности санинструкторов, поваров, прачек батарей и рот. Большинство из них прошли всю войну и были награждены орденами и медалями. Однако происходили и совершенно противоположные случаи. 23 апреля из полка дезертировал служивший со дня формирования рядовой Т.И. Пьянков, 21 мая арестованный

7-й пограничной заставой НКВД. Побудившая его скрыться причина и дальнейшая судьба неизвестны [10, л. 7 об.; 21, л. 186 об.].

В 9.30 29 апреля после ночной разведки 4 бомбардировщика He.111 безуспешно бомбили нефтеналивной состав на станции Конд-рашовке. Самолеты сбросили 21 бомбу с пикирования, в том числе 4 из них попали по станции. Погиб 1 рабочий, 3 было ранено. Станция, состав и инфраструктура по оценке штаба не пострадали. Полк вел огонь безре- зультатно (выпущено 627 37-мм снарядов) [9, л. 24]. Тем не менее плотный массированный зенитный огонь не позволил немецким летчикам отбомбиться прицельно, заставляя их постоянно маневрировать. Интересно, что за советскую зенитную артиллерию в этот день поработала германская – на обратном пути свои бомбардировщики обстреляли немецкие зенитчики и сбили один He.111.

В конце апреля за бдительность в отражении апрельских налетов противника медалью «За боевые заслуги» награждены разведчик 1-й батареи старший сержант И.И. Муравьев и наблюдатель 1-й батареи ефрейтор П.И. Сатуленко.

1 мая приказом Военного Совета фронта 1257-й зенитный артиллерийский полк ПВО был вновь закреплен за 3-й гвардейской армией [14]. В его составе на 1 мая 1943 г. находились: три батареи МЗА (по 4 37-мм пушки), две зенитно-пулеметные роты (крупнокалиберная рота – 15 ДШК, комплексная рота – 6 счетверенных максимов), 43 автомашины, при 315 чел. [6, л. 50 об.; 10, л. 5 об.]. Из-за активизации авиации противника, важности узла снабжения и мостов через Северский Донец, слабости гарнизона ПВО (374-й полк ПВО так и не прибыл, находясь в обороне станции Валуйки), командованием 3-й гвардейской армии 1257-й артполк с подчиненными частями ПВО страны был оставлен на прикрытии станицы Луганской, станции Кон-драшовки и переправ через Северский Донец.

В середине мая комплексные пулеметные установки были выведены из состава полка и направлены на формирование непосредственного прикрытия КП армии. Соответственно, количество пулеметных установок в полку сократилось на 6 счетверенных максимов. С ними убыло 7 боевых и транспортных автомобиля. Зенитчики остались в полку, в распоряжении командования, ожидая переформирования.

Не добившись результатов массовыми налетами, с 19 мая люфтваффе одиночными самолетами пытались нанести удары по мостам через Северский Донец. В ночь с 19 на 20 мая, в 1.25 два самолета под огнем полка (было потрачено 177 37-мм снарядов, 630 12,7-мм патронов) беспорядочно сбросили 8 бомб в районе станции Кондрашовки

(в том числе 4 попали в населенный пункт). Разрушений не было, но трое гражданских лиц получили ранения [10, л. 7].

В ночь с 20 на 21 мая, в 00.25 одиночный самолет противника на малых высотах не был обнаружен наблюдателями и прицельно сбросил 3 бомбы на КП полка. Была нарушена связь, разбит телефонный аппарат, контужен дежурный разведчик Л.А. Мельников, награжденный позже медалью «За отвагу». При попытке сбить врага на обратном пути расход 37-мм боеприпасов составил 287 штук [10, л. 7 об.].

21 мая подполковник М.Т. Тимофеев был вызван в Москву, и до 2 июня за командира оставался замполит подполковник А.Д. Харченко [10, л. 7].

В ночь на 22 мая налет нескольких одиночных Bf.110 был отражен заградительным огнем (израсходовано 106 37-мм снарядов) и к переправам враг не допущен [10, л. 7 об.]. 27 мая немецкий самолет Ju-52 со средних высот сбросил листовки над станицей. Расход составил 67 37-мм снарядов [10, л. 8 об.].

К концу мая кроме бронепоездов и пулеметной роты в состав гарнизона ПВО станицы Луганской из состава Харьковского района ПВО прибыла 4-я батарея 374-го зенитного артиллерийского полка и подразделения 57-го отдельного батальона ВНОС. Это существенно улучшило возможности по заблаговременному обнаружению самолетов противника. В составе полка на 1 июня 1943 г. насчитывалось 12 37-мм зенитных пушек, 15 пулеметов ДШК, 36 автомашин, 320 человек личного состава [6, л. 21].

4 июня полк отпраздновал годовщину своего существования, а 7 июня был переведен на новый штат: из трех четырехорудийных батарей сформировано четыре трехорудийные, две зенитно-пулеметные роты слиты в одну. Это позволило более эффективно маневрировать средствами и огнем, увеличить площадь прикрытия и количество объектов прикрытия. Полку была поставлена новая боевая задача [10, л. 13].

Командир полка приказом Военного Совета 3-й гвардейской армии № 97/н от 31.07.1943 был награжден орденом Красного Знамени. Наградной документ, подписанный командующим 3-м гвардейским стрелковым корпусом генерал-майором А.И. Беловым

8 июня 1943 г., наилучшим образом характеризует результаты действий 1257-го зенитного полка в период накопления сил перед решающим сражением 1943 г.: « Используя период нахождения полка в обороне тов. Тимофеев все внимание уделял вопросу подготовки личного состава полка к решающим сражениям с гитлеровскими захватчиками. Проявил при этом отцовскую заботу о жизни и быте бойцов и командиров. За время пребывания в полку добился, что обороняемые объекты, несмотря на неоднократные попытки налетов вражеской авиации – сохранены, при этом сбит один самолет противника » [18]. В качестве сбитого самолета засчитан тот, который сбил зимой 254-й зенитный полк под командованием Тимофеева.

В маневренный период войны, летом и осенью 1943 г. 1257-й зенитный полк успешно действовал в Донбасской и Запорожской наступательных операциях, в боях по ликвидации Никопольского плацдарма противника. В январе – феврале 1944 г. полк прикрывал боевые порядки 3-й гвардейской армии в ходе Никопольско-Криворожской наступательной операции. Всего на февраль 1944 г. с начала боевой деятельности полк имел на своем счету 102 сбитых самолета, 4 танка и 2 орудия, до 600 уничтоженных солдат и офицеров противника, более 200 сбитых летчиков и 6 взятых в плен [4, с. 389–390].

В середине февраля 1944 г. в Харьковском военном округе было начато формирование новой 76-й зенитной артиллерийской дивизии Резерва Главного Командования. Подполковник М.Т. Тимофеев был допущен к исполнению должности ее командира с одновременным присвоением звания полковник [22].

Результаты. Исходя из критериев эффективности зенитной артиллерии на Донбассе в позиционный период Великой Отечественной войны можно говорить:

-

1) по соответствию использованных боеприпасов количеству сбитых целей – о слабой профессиональной подготовке советских зенитчиков и низком качестве средств инструментальной разведки и управления огнем, что обусловлено отсутствием профессионального отбора и обучения личного состава в первом случае и отсутствием в производстве средств во втором;

-

2) по недопущению разведки и причинению ущерба обороняемому объекту – о полном выполнении задачи, что обусловлено верными решениями оперативного и тактического командования по размещению зенитных средств;

-

3) по вытеснению авиации и доминированию на поле боя – по сравнению с 1941 г. советская зенитная артиллерия сделала значительный шаг вперед, однако еще не достигла значительных успехов 1945 г., что обусловлено количеством имеющихся средств и накопленным опытом расчетов и командиров;

-

4) по демонстративный деятельности – задача выполнена успешно, так как противник был вынужден концентрировать усилия авиации для преодоления системы ПВО, не смог (как в 1941–1942 гг.) держать под постоянными бомбово-штурмовыми ударами прибывающие резервы и средства Красной армии, а действия одиночных самолетов легко блокировались незначительным огнем;

-

5) о начале использования немцами ночных ударов и отсутствии средств и опыта борьбы советской армейской зенитной артиллерии;

-

6) о росте значения разведывательной авиации люфтваффе.

Советское руководство уделяло важное внимание освобождению Донбасса – важнейшего индустриального региона страны. Зенитная артиллерия была призвана защитить концентрируемые для наступления силы и средства от вражеской авиации. Однако меры, принимаемые командованием для повышения эффективности зенитной артиллерии, были недостаточны. Обучение личного состава и повышение качества подготовки комсостава проводились в боевых условиях, взаимодействия с другими видами и родами войск не проводились, технические и тактические исследования и разработки не внедрялись. Основным методом повышения результативности виделось насыщение фронта и тыла количеством зенитных средств. Тем не менее замечается успешное и достаточно оперативное взаимодействие штабов ПВО разного уровня – войскового, армейского и тылового, что проявляется в формировании группировок прикрытия из нескольких разнотипных подразделений. Организационно-штатные меропри- ятия позволили расширить площадь и количество защищаемых объектов, а наименее результативные средства перевести на выполнение второстепенных задач. Таким образом, весной 1943 г. в относительно позиционной войне советская зенитная артиллерия стала достаточно эффективна и была способна силами одного полка МЗА, усиленного двумя зенитными бронепоездами, прикрыть важный оперативно-тактический объект как от массированных, так и одиночных ударов авиации противника.