Артефакты эпохи палеометалла с памятника Усть-Ульма III в Амурской области

Автор: Зенин В.Н., Нестеров С.П.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXVII, 2021 года.

Бесплатный доступ

В 1980-е гг. в Мазановском р-не Амурской обл., в устье р. Ульмы, впадающей в р. Селемджу с левой стороны, исследованы три памятника Усть-Ульма I-III. В своей основе их материалы представляют позднепалеолитическую селемджинскую культуру. Однако верхний культурный слой этих стоянок содержит как материалы неолитического времени (Усть-УльмаI), так и артефакты эпохи палеометалла. Большая их часть происходит, в основном, с памятника Усть-Ульма III. Здесь во время раскопок обнаружены фрагменты керамики различного времени, изделие из бронзы и каменные орудия. Их изучение показало, что они принадлежат к двум эпохам палеометалла. Однозначно определяются фрагменты венчиков урильской, талаканской культур раннего железного века, а также михайловской культуры раннего Средневековья. Находок урильской керамики немного, но на рядом расположенном памятнике Усть-Ульма I, был найден бронзовый нож оригинальной формы этой же культуры. Наибольшее количество фрагментов керамики, а также бронзовое украшение и каменное лощило оригинальной формы определенно увязываются с талаканской культурой. По количеству различающихся фрагментов керамики михайловской культуры удалось установить, что они принадлежат примерно десяти сосудам, однако самих фрагментов этой культуры на раскопанном участке немного. Введение в научный оборот данной небольшой коллекции керамики позволяет нанести на археологическую карту Амурской обл. еще одну точку местонахождения урильской, талаканской и михайловской культур. Кроме того, на расположенном рядом памятнике Усть-Ульма I присутствуют материалы поздненеолитической осиноозёрской культуры.

Палеометалл, керамика, усть-ульма, амурская обл, урильская, талаканская михайловская культуры

Короткий адрес: https://sciup.org/145146080

IDR: 145146080 | УДК: 902/904 | DOI: 10.17746/2658-6193.2021.27.0441-0447

Текст научной статьи Артефакты эпохи палеометалла с памятника Усть-Ульма III в Амурской области

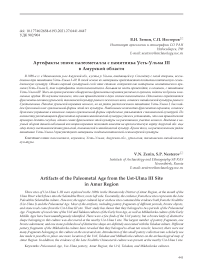

В 1986 г. на левой стрелке при впадении р. Ульмы в р. Селемджу (рис. 1, 1, 2 ), на второй надпойменной террасе аллювиального генезиса в разведочном шурфе на глубине до 20 см от современной поверхности были обнаружены два фрагмента тонкостенной, хорошо обожженной керамики светлокоричневого цвета. Один из них с вафельным орнаментом, другой – гладкостенный с просверленным коническим отверстием.

Ниже в шурфе на глубине 100–250 см найдены каменные скребки, отщепы и пластины с ретушью. Изделия по облику и технике исполнения относятся к раннеголоценовому времени. В целом археологические материалы из шурфа и условия их залегания засвидетельствовали об их культурно-хронологическом различии и многослойности памятника Усть-Ульма III.

В 1988 г. вокруг шурфа была исследована площадка в 88 м2 (рис. 1, 5 ), раскопки на которой позволили уточнить стратиграфическую ситуацию

Рис. 1. Карта южной части Амурской области ( 1 ), топографический план левого берега устья р. Ульмы и местонахождения археологических памятников Усть-Ульма I–III ( 2 ); 3 – пест; 4 – лощило; 5 – план раскопа на стоянке Усть-Ульма III ( 5 ). Рисунок ( 1 ), фото ( 3, 4 ) – С.П. Нестерова; рисунки ( 2, 3 ) – В.Н. Зенина.

залегания семи литологических слоев на данном участке террасы, выяснить условия залегания находок и определить характер культурных слоев [Деревянко А.П., Зенин, 1995, с. 54–56]. Находки культурного слоя 1 располагались в кровле подзолистой супеси. Они представлены 90 фрагментами керамики, четырьмя керамическими бусинами, бронзовой бляшкой и тремя каменными орудиями на гальках. Предварительно данная коллекция была отнесена к раннему железному веку без определения культурной принадлежности [Там же, с. 56].

Основной задачей данной статьи является культурно-хронологическая атрибуция этих артефактов.

Культурно-хронологическая характеристика предметов

Из всей совокупности коллекции фрагментов керамики были отобраны венчики сосудов и части стенок с орнаментом и без него, а также обломки с отверстиями (всего 20 ед.). Их изучение показало, что они относятся к двум культурно-хронологическим периодам: к раннему железному веку (уриль-ская, талаканская культуры) и к раннему Средневековью (михайловская культура).

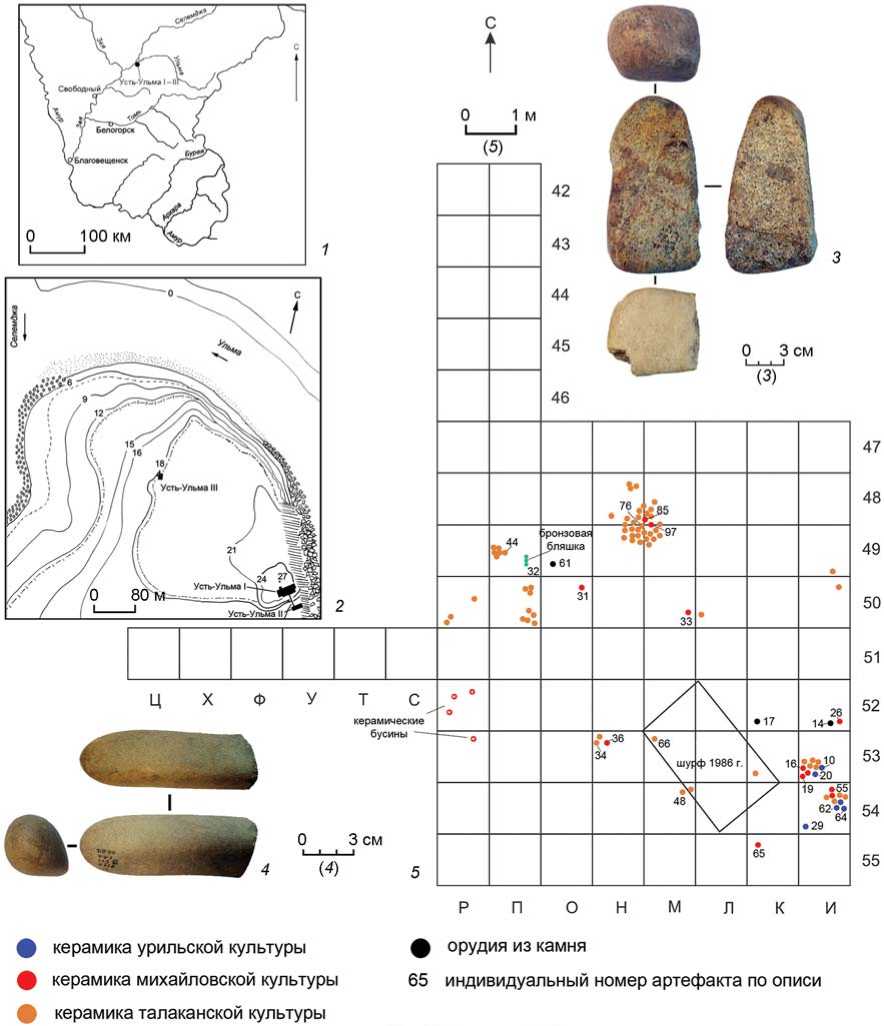

К урильской культуре (конец XI – II в. до н.э.) отнесены три фрагмента венчиков (один с частью горловины) (рис. 2, 1–3) и два обломка тулова (рис. 2, 4, 11). Характерными признаками этой керамики являются некоторые морфологические особенности и орнамент. К первым относится срез венчика во внешнюю сторону, отсутствие под краем венчика валика и наличие валика на переходе от тулова к венчику (рис. 2, 1). Присутствующий на внешней поверхности и фрагментах венчиков и туло-ва вафельный орнамент был известен населению урильской культуры, начиная с ее раннего этапа. По мнению исследователей, он наносился роликовым штампом [Деревянко Е.И., Гребенщиков, 2001, с. 53]. Так, на памятнике Букинский Ключ-1 на р. Бурее, в раннем слое 5.1 урильской культуры обнаружен археологически целый сосуд, поверхность которого полностью покрыта вафельными отпечатками [Шеломихин, Нестеров, Алкин, 2017, с. 35, рис. 15]. Присутствуют фрагменты урильской керамики с вафельным орнаментом и на многослойном памятнике Сухие Протоки-2, где урильский слой датируется XI – началом VIII в. до н.э. [Древности Буреи, 2000, с. 97; с. 251, рис. 22, 6; с. 252, рис. 23, 1; с. 256, рис. 27 и др.]. Еще одной особенностью посуды урильской культуры было нанесение гончарами различных вдавлений по срезу венчика [Деревянко Е.И., Гребенщиков, 2001, с. 81, табл. II, 1, 3. 4, 13 с. 84, табл., V, 15 и др.]. В усть-ульминской коллекции на срезе венчика обломка урильского со- суда присутствуют нерегулярные отпечатки зубчатого штампа (рис. 2, 3).

В раскопе фрагменты урильской керамики, судя по венчикам, минимум от трех сосудов, найдены в кв. И53 и И54 (см. рис. 1, 5 ). Возможно, еще некоторая часть гладкостенных фрагментов керамики может быть отнесена к этой культуре, однако однозначно они не определяются.

Артефакты талаканской культуры (II в. до н.э. – III в н.э.). Фрагментов керамики этой культуры в раскопе обнаружено больше всего, в том числе и в шурфе 1986 г. (рис. 1, 5 ) В кв. П49 лежали шесть фрагментов от одного сосуда: три венчика, два горловины и одно тулово (толщина 3,5 мм). Под краем венчиков располагается лента-валик, по которому нанесены косые насечки направленные. На внешнем краю венчика имеется наплыв, который впервые в Западном Приамурье появляется на сосудах талаканской культуры (рис. 2, 5 ) [Мыльникова, 2002].

Десять фрагментов тулова без орнамента встречено в соседних квадратах Р50 и П50. В четырех смежных квадратах М48, М49, Н48, Н49 найдено скопление из 25 обломков неорнаментированных стенок сосудов толщиной 3–4 мм. На двух из них, просверлены отверстия (рис. 2, 6 ). Еще два фрагмента стенок с отверстиями происходят из кв. Н53 (№ 34) и М53 (№ 66) (рис. 2, 7, 10 ). На фрагменте тулова из кв. М54 (№ 48) видны следы затертых вафельных отпечатков (рис. 2, 9 ). Для горшков талаканской культуры выбивка лопаточкой с вафельными нарезками – это редкий случай. Подобный способ формовки сосуда зафиксирован на памятнике Усть-Талакан на р. Бурее [Древности Буреи, 2000, с. 121; с. 293, рис. 67, 68].

Еще две группы фрагментов от сосудов талаканской культуры найдены в кв. И53 и И54 вместе с керамикой урильской культуры и раннего Средневековья.

Бронзовое украшение, обнаруженное в кв. П49 (№ 32), представляет собой дольчатую бляшку в виде трех полусфер, соединенных между собой небольшими перемычками. На обратной стороне имеется ребро жесткости, по краям которого идет его увеличение по высоте, т.к. здесь расположены две петельки для крепления бляшки к основе. Отверстия петель ок. 1 мм, одно – немного обломано (рис. 2, 8 ). Общая длина украшения 16 мм, диаметр составляющих ее полусфер ок. 5 мм.

Аналогичные украшения из бронзы и серебра найдены на памятниках Алексеевский Бугор на Амуре и Прядчино III на Зее. Свидетельством местного производства таких бляшек может служить находка на Алексеевском Бугре каменной плитки с формами для отливки цепочек из круглых бля-

Рис. 2. Фрагменты керамики ( 1–7, 9, 11 ), бронзовая бляшка ( 8 ) и лощило ( 12 ) из слоя I памятника Усть-Ульма III. 1–3 – венчики, 4, 11 – стенки сосудов урильской культуры; 5 – венчик, 6, 7, 9, 10 – стенки сосудов талаканской культуры. Фото С.П. Нестерова, рисунки В.М. Калитенкова.

шек-полусфер [История Сибири, 2019, т. 2, с. 140, рис. 53, 25–27 ].

Каменная галька L-образной формы из кв. О49 отнесена к талаканской культуре по условию ее залегания между скоплением талаканской керамики в кв. П49-50 и М-Н-48-49, в том числе недалеко от бронзовой бляшки. Галька имеет естественную окатанную форму, необычность формы которой была использована человеком для приспособления ее двух сторон, предположительно, для лощения (рис. 2, 12 ). На этих сторонах видны тонкие разнонаправленные линии. К тому же, галька удобно лежит в руке как при работе торцовой частью, так и при использовании ее боковой поверхности.

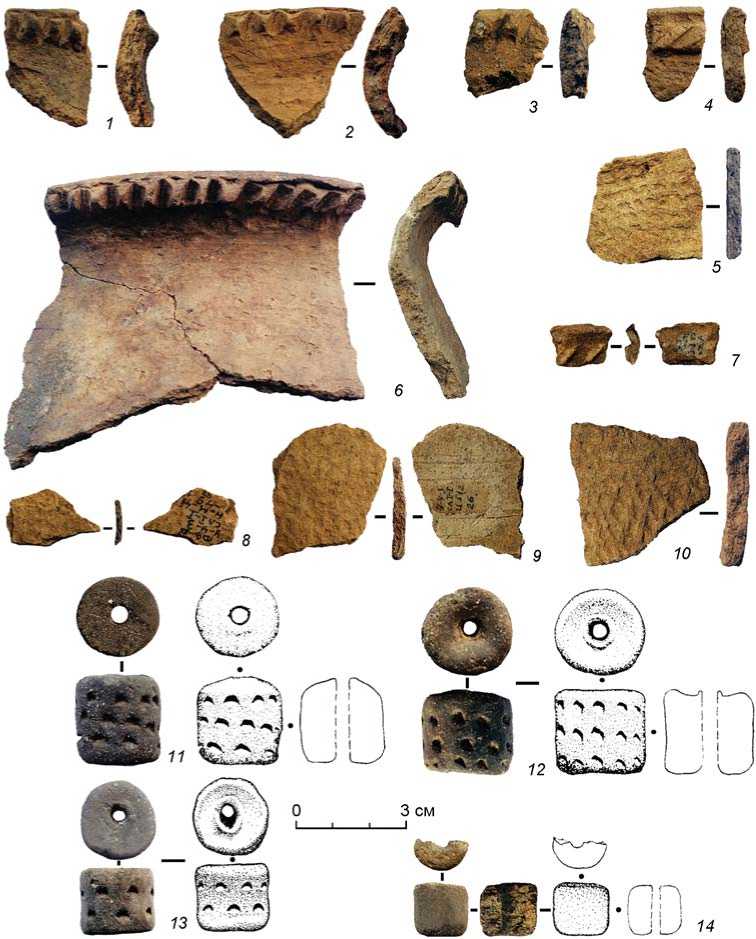

Керамические изделия раннесредневековой михайловской культуры (III–X вв. н.э.) на памятнике Усть-Ульма III представлены обломками горшков 444

и керамическими бусинами. Большая часть венчиков сосудов является мелкими обломками (рис. 3, 1–4, 7 ), и только один более крупный имеет небольшую плавно изогнутую горловину и часть тулова (рис. 3, 6 ). У всех фрагментов венчиков под краем подлеплены рассеченные валики, а на внешнем крае имеется наплыв. Нужно заметить, что на внешней поверхности всех венчиков имеются следы вафельных отпечатков, в большей части затертых. Что касается большого фрагмента, то у него вафельный орнамент затерт и на тулове. Как правило, на михайловских сосудах с памятников на р. Бурее, с городища на р. Завитой, с поселения Озеро Долгое и др. эти отпечатки сохранялись, являясь их особенностью [Там же, 2019, т. 2, с. 433, рис. 140, 9–12, 14–17, 19 ]. Уничтожение или полное отсутствие вафельных отпечатков имело место ред-

Рис. 3. Фрагменты венчиков ( 1–4, 6, 7 ), стенки сосудов ( 5, 8–10 ) и керамические бусины ( 11–14 ) михайловской культуры. Фото С.П. Нестерова, рисунки В.М. Калитенкова.

ко, чаще на сосудах малых или миниатюрных форм [Там же, рис. 140, 13, 18, 20–23 ].

Все фрагменты стенок тулова имеют вафельный орнамент (рис. 3, 5, 8–10 ). Он оставался от прокатки роликового штампа с ячеистой нарезкой на рабочей поверхности по сосуду в вертикальном положении, оставляя за собой узкую, 1–15 см, полосу оттисков. Накатка происходила до полного заполнения поверхности сосуда, при этом часто получалось наложение орнаментальных полос друг на друга [Древности Буреи, 2000, с. 139].

Усть-ульминские фрагменты керамики михайловской культуры примерно от 10 сосудов единично рассредоточены по исследованной площади, практически не создавая скоплений (см. рис. 1, 5 ).

Обнаруженные четыре керамические бусины предварительно отнесены к михайловской культуре. Три крупные бусины найдены в кв. Р52, а половина небольшой бусины в кв. Р53. Все они располагались относительно репера на глубине от –129 до –134 см. Не исключено, что крупные бусины происходят из одной низки. Их особенностью является присутствие орнамента в виде рядов наколов овально-подтреугольной формы, оставленных палочкой со срезанным под углом концом. Цвет бусин после обжига темно-серый.

Одна бусина (рис. 3, 11) длиной 2,05 см, ее диаметр 2,1 см. Один торец слегка вогнут, другой немного выпуклый. Диаметр отверстия для нити 4,1–4,7 мм. На поверхности бусины нанесены три ряда наколов: первый и третий имеет по 10 вдав-лений, второй – 11. Однако часть бусины в районе второго и третьего ряда обломана.

Другая бусина (рис. 3, 12 ) имеет ок. 1,93 см длины и диаметр 2,25–2,3 см. Ее один торец сильно вогнут, второй – имеет меньший прогиб. Диаметр отверстия для нити 4–4,5 мм. На поверхности бусины имеются три ряда наколов по 11 оттисков в одном ряду. Если первый ряд отступает от края бусины примерно на 4,5 мм, то третий расположен по самой кромке. При этом отпечатки-наколы третьего ряда имеют разную глубину и размеры. Изготовитель бусины из-за дефицита поверхности для орнаментирования вынужден был это сделать, чтобы сохранить общую композицию.

Третья бусина (рис. 3, 13 ) длиной 1,8 см, диаметром 2–2,1 см. Ее торцы слегка вогнуты. Диаметр отверстия для нити 4,3–4,8 мм. На поверхности эта бусина имеет два ряда наколов по 8 оттисков в одном ряду.

Небольшая конусовидность отверстий для низки у всех бусин связана с тем, что заготовка прокалывалась подходящим по диаметру прутиком, который в дальнейшем при обжиге выгорал.

Тисненый орнамент, представленный на них, на керамической посуде михайловской культуры пока не известен, но он присутствует на посуде уриль-ской культуры [Шеломихин, Нестеров, Алкин, 2017, с. 153, рис. 28, 2, 4 ]. Однако, среди материалов этой культуры керамических бусин пока известно немного, они происходят с памятников Восточного Приамурья (Рыбное Озеро, Максим Горький) и имеют небольшие размеры [Деревянко А.П., 1973, с. 317, табл. XLIV, 12 , 331, табл. LVIII, 11 , 332, табл. LIX, 7 , 333, табл. LX. 17 ]. На памятниках урильской культуры Западного Приамурья керамические бусины пока не найдены. Тем не менее, полностью исключать усть-ульминские бусины с таким орнаментом из типлиста этой культуры тоже нельзя, нужны дополнительные материалы. А пока эти бусины логичнее связать с михайловской культурой.

Четвертая бусина (рис. 3, 14 ) была сломана в древности. Ее длина 1,3, диаметр ок. 1,4 см. Торцы ровные. Диаметр отверстия для нитки равен 3 мм с одной стороны, с другой оно практически не сохранилось из-за поломки.

Керамические бусины известны и на других памятниках михайловской культуры (Букинский Ключ-1, -2, Большие Симичи на р. Бурее, Черниговка-5) [Древности Буреи, 2000, с. 134, рис. 56, 1, 2 , с. 336, рис. 110, 10 ; Шеломихин, Нестеров, Алкин, 2017, с. 37, рис. 18, 9 ; Волков и др., 2018, с. 468, рис. 2, 4 ].

Две речные гальки удлиненной формы могут быть определены как песты. Тяжелая, массивная 446

галька из кв. К52 (№ 17) размерами 12 × 5–6 см (рис. 1, 3 ). Ее широкий конец (5 × 6 см) имеет следы работы в виде мелких выбоин, придающих ей шероховатость, и боковые сколы. У другой гальки длиной 9,3 см из кв. И52 (№ 14) один конец обломан, другой имеет остроугольное окончание, на котором заметны следы деятельности в виде зало-щености поверхности. Небольшая лощеная полоса длиной 3 см, шириной 7–9 мм присутствует на одной из граней гальки. На двух сторонах обломанного конца (подтреугольного в сечении) имеются мелкие сколы (см. рис. 1, 4 ). Отнесение этих орудий к какой-либо культуре затруднено, т.к. во всех трех упомянутых выше культурах удлиненные гальки использовались для разных целей (дробления, растирки, лощения и др.) [Древности Буреи, 2000, с. 79–83, 117, 160–164; Деревянко Е.И., Гребенщиков, 2001, с. 20, 25, 26, 32, 34; Шеломихин, Нестеров, Алкин, 2017, с. 140, рис. 15, 1–7, 141, рис. 16, 8–10, 171, рис. 46].

Заключение

Исследование артефактов из первого культурного слоя памятника Усть-Ульма I позволило отнести немногочисленные фрагменты керамики к трем культурам палеометалла: урильской и талаканской раннего железного века и михайловской раннего Средневековья. Нужно заметить, что в конце 1980х гг. ни талаканская, ни михайловская культуры еще не были выделены как самостоятельные культурные единицы, поэтому обращение к ним более чем через 30 лет оправдано современным состоянием изученности этнокультурной истории в Амурской обл. в I тыс. до н.э. – I тыс. н.э.

Необходимо отметить, что описанные артефакты эпохи палеометалла с Усть-Ульмы III, на данной террасе встречены еще в слое 1 памятника Усть-Ульма I (cм. рис. 1, 1). Согласно публикации, это отдельные фрагменты и малочисленные скопления керамики. Фактически вся керамика не орнаментирована, кроме трех черепков [Деревянко А.П., Зенин, 1995, с. 5]. Судя по рисунку, два орнаментированных фрагмента керамики принадлежат поздненеолитической осиноозёрской культуре [Там же, с. 97, рис. 5, 6, 9, 10]. Один с двумя рядами насечек лопаточкой может быть отнесен к урильской культуре [Там же, с. 97, рис. 5, 10]. Еще одним фактом присутствия на данной террасе представителей урильской культуры является находка бронзового ножа [Там же, с. 5–6, 97, рис. 5, 1]. Нож имеет луновидную или условно коленчатую форму и толстую нервюру с одной стороны лезвия, которая не соответствует малым размерам изделия (длина 8,2 см). Он, возможно, изготовлен из обломка боль- шого ножа, кинжала или клевца шанского или за-падно-чжоуского времени [Варенов, 1989, с. 9–30]. Нож отлит из бронзы оловянно-свинцового сплава, в котором преобладает свинец и серебро [Нестеров, Колмогоров, 2021, с. 89], не исключено, в односторонней форме по отпечатку одной стороны какого-то из перечисленных предметов, поэтому другая сторона лезвия гладкая, без нервюры.

Культурное определение остальных фрагментов керамики с. Усть-Ульмы I затруднительно. Можно только сказать, что в этой коллекции отсутствуют обломки сосудов с вафельным орнаментом михайловской культуры.

Список литературы Артефакты эпохи палеометалла с памятника Усть-Ульма III в Амурской области

- Варенов А.В. Древнекитайский комплекс вооружения эпохи развитой бронзы: Учеб. пособие / Новосиб. ун-т. - Новосибирск, 1989. - 92 с.

- Волков Д.П., Коваленко С.В., Крючко Е.И., Мамуль Я. М., Марченко Е.А., Миронов М.А., Алкин С.В., Нестеров С.П., Шеломихин О.А., Болотин Д.П. Спасательные археологические раскопки памятника Черниговка, селище-5 в Амурской области // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2018. - Т. XXIV. - С. 465-469.

- Деревянко А.П. Ранний железный век Приамурья. -Новосибирск: Наука, 1973. - 356 с.

- Деревянко А.П., Зенин В.Н. Палеолит Селемджи (по материалам стоянок Усть-Ульма I - III). - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1995. - 160 с.

- Деревянко Е.И., Гребенщиков А.В. Гончарство древних племен Приамурья (начало эпохи раннего железа). - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2001. - 120 с.

- Древности Буреи / С.П. Нестеров, А.В. Гребенщиков, С.В. Алкин, Д.П. Болотин, П.В. Волков, Н.А. Кононенко, Я.В. Кузьмин, Л.Н. Мыльникова, А.В. Табарев, А.В. Чернюк; отв. ред. Е.И. Деревянко. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2000. - 352 с.

- История Сибири: в 4 т. Т. 2: Железный век и Средневековье. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019. -643 с.

- Мыльникова Л.Н. Еще раз о технико-технологических аспектах изготовления керамики талаканской и михайловской культур // Россия и Китай на дальневосточных рубежах. - Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2002. -Вып. 3. - С. 93-98.

- Нестеров С.П., Колмогоров Ю.П. Исследование предметов из цветного металла культур раннего железного века и Средневековья в Западном Приамурье // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2021. - Т. 49 - № 2. - С. 84-93. DOI: 10.17746/1563-0102.2021.49.2.084-093

- Шеломихин О.А., Нестеров С.П., Алкин С.В. Долина Буреи в эпоху палеометалла: материалы и исследования памятников Букинский Ключ-1 и Безумка. - Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2017. - 194 с.