Артефакты с христианской символикой. Начальный этап христианизации европейского северо-востока

Автор: Кленов М.В.

Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik

Рубрика: Этнология и археология

Статья в выпуске: 1 (56), 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается коллекция артефактов в форме христианских символов или с нанесенными изображениями христианской символики. Все предметы получены при исследовании археологических памятников эпохи Средневековья на территории Республики Коми. Коллекция включает 38 единиц и хранится в фондах Музея археологии Института языка, литературы и истории Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук (ИЯЛИ КНЦ УрО РАН). Находки датируются XII-XIII вв. Артефакты представляют большой научный интерес для изучения христианизации - одного из важнейших историко-культурных процессов, происходивших на севере и северо-востоке Европы в конце I - начале II тыс. н.э. В публикации определяется типологический и хронологический состав коллекции, приводятся аналогии из раскопок археологических памятников России. Согласно сложившейся церковно- историографической схеме становление православия на европейском северо-востоке начинается в XIV в. Однако ранний этап распространения христианства не нашел достаточного отражения в письменных источниках, что привело к необходимости широкого привлечения источников археологических. Артефакты с христианской символикой, найденные при раскопках погребальных памятников и поселений, указывают на знакомство древнего населения края с христианской культурой. Эти предметы позволяют предполагать начало процесса распространения идей христианства на европейском северо-востоке с XII в. Таким образом, можно говорить, что христианизация как исторический процесс начинается вместе с древнерусской колонизацией в начале XII в. с проникновением носителей христианской культуры на территорию региона и основания ряда поселений, ставших центрами притяжения населения. Распространение предметов с христианской символикой и идей христианства было связано в первую очередь с обитателями крупных поселений в долинах рек Выми и Вычегды, основанных выходцами с территории Руси.

Эпоха средневековья, древнерусская колонизация, европейский северо-восток, украшения, бытовые предметы, христианская символика

Короткий адрес: https://sciup.org/147246402

IDR: 147246402 | УДК: 9(47):28 | DOI: 10.17072/2219-3111-2022-1-15-25

Текст научной статьи Артефакты с христианской символикой. Начальный этап христианизации европейского северо-востока

Исторические судьбы многих народов лесной зоны Севера Восточной Европы тесно связанны с формированием Русского государства, важную роль в котором сыграла православная церковь. Обращаясь к изучению вопросов о роли христианства в формировании этнических общностей необходимо помнить, что это исторический процесс, включающий три основных компонента: знакомство с идеями христианства, крещение и формирование церковной организации. Для понимания данных процессов, особенно при изучении раннего этапа христианизации, учитывая их слабую документированность в письменных источниках, наиболее актуальным становится привлечение археологических источников.

Ряд современных российских исследователей одним из основных недостатков большинства исторических разработок считает «недиалектический подход» к рассмотрению проблемы развития самой христианской культуры (не учитывается наличие внутренней динамики процесса) [ Мусин , 1997; Колпакова , 2007]. Один из ярких примеров – рассмотрение «археологизи-

рованных» предметов с христианской символикой вне связи с распространением идей христианства в обществе [ Макаров , 1991, с. 19].

Актуальность темы

Изделия с христианской символикой являются одним из важных явлений материальной и духовной культуры многих народов Восточной Европы. Процесс христианизации населения потребовал появления значительного числа атрибутов, выполняющих различные функции – от указания на принадлежность к новой религии до выполнения «обережных» (защитных) функций. С течением времени при знакомстве с идеями христианства многие изделия стали дополнятся его символикой или трансформировались в новые образы. Результатом смешения традиций становится появление предметов, сочетающих символику языческих верований (переосмысленную) с христианской символикой: крестовключенные и крестовидные подвески, крестообразные орнаменты на украшениях и бытовых предметах.

В российской историографии уже имеется большое количество работ, посвященных анализу определенных категорий предметов христианского культа отдельных регионов или археологических памятников [ Алексеев , 1974; Винокурова , 1999; Дмитриевский , 2000; Корзухина , Пескова , 2003; Колпакова , 2005, 2007, 2014]. В связи с аморфностью используемой терминологии было предложено отделить предметы, принадлежащие отдельным личностям («предметы личного благочестия», или ПЛБ), от используемых в церковном богослужении («предметов церковного благочестия», или ПЦБ) [ Мусин , 1997, 2000; Колпакова , 2007]. В категорию ПЛБ вошли предметы, обладающие чертами официальности (признанные церковью) и индивидуальности (принадлежащие лично человеку). Они сопровождали человека везде и подчеркивали его принадлежность к христианству с вытекающими отсюда «правами и обязанностями» (обязательства верующего и право на заступничество высших сил). К категории ПЦБ были отнесены предметы, используемые при совершении церковных обрядов. Однако за рамками данной классификации осталась обширная группа бытовых предметов, выполненных в форме христианских символов или с намеренно нанесенной христианской символикой [ Колпакова , 2007].

Объектом исследования являются материалы раскопок памятников XII–XIV вв. на территории европейского северо-востока (ЕСВ) и хранящиеся в фондах Музея археологии ИЯЛИ КНЦ УрО РАН.

История изучения

Концепция распространения православия в Коми крае (земли, заселенные предками коми-зырян) оформилась в конце XIX в. и с тех пор практически не менялась. В качестве отправной точки христианизации аборигенного языческого населения ЕСВ устанавливался XIV в., при этом подчеркивался ее миссионерский характер [История Республики Коми..., 1996, с. 34–37]2.

Необходимо отметить, что ранние этапы распространения христианства и становления Церкви на территории европейского Севера не нашли достаточного отражения на страницах письменных памятников, что актуализировало роль археологических источников. Предметы с христианской символикой в ходе археологических раскопок 60–80-х гг. XX в. встречались крайне редко. Большинство определялись как украшения и рассматривались вне связи с распространением идей христианства в среде населения региона. Целенаправленные исследования по данной тематике начались с конца XX в.: проведена систематизация ПЛБ из фондов Музея археологии ИЯЛИ, предпринята попытка выделить основные этапы и раскрыть некоторые особенности процесса христианизации региона [ Кленов , 2013, 2014].

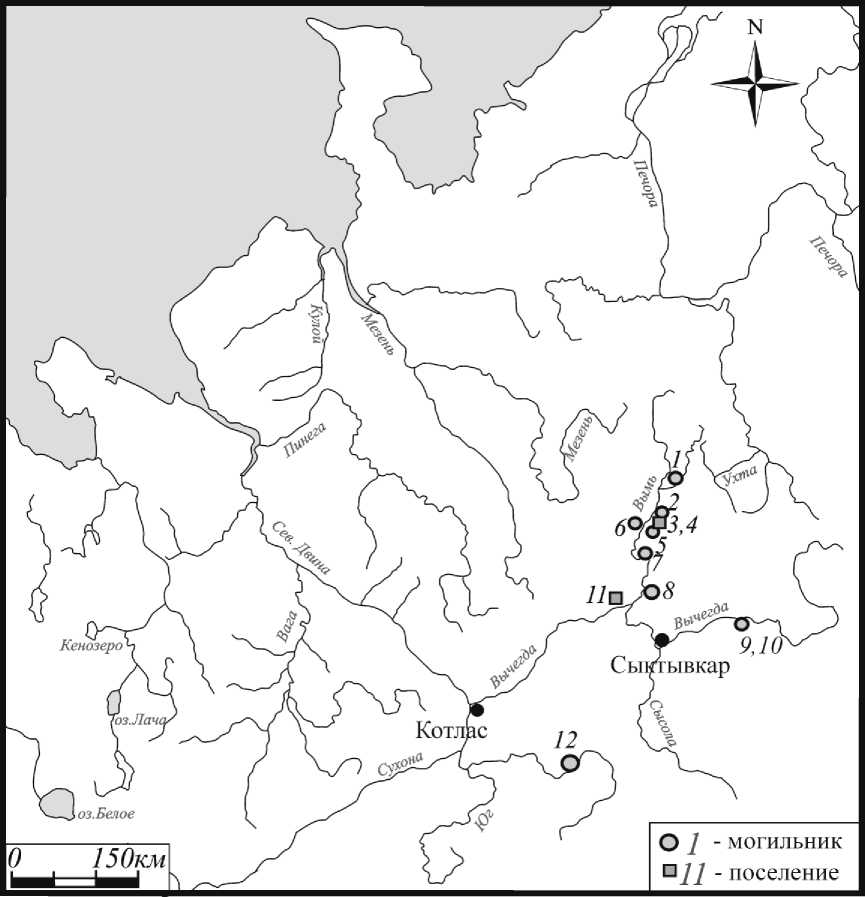

Предмет исследования – бытовые изделия различного назначения (украшения, их составные части и т.д.), выполненные в форме христианских символов, и изделия с нанесенными на них изображениями христианской символики (38 экземпляров). Данные артефакты не относятся к категориям ПЦБ и ПЛБ. Основу рассмотренной коллекции составляют материалы из раскопок средневековых памятников ЕСВ в долинах рек Выми, Вычегды и Лузы (рис. 1). В исследовании привлекались вещи как из закрытых комплексов (погребения), так и из открытых (поселенческий культурный слой).

Рис. 1. Находки предметов с христианской символикой на европейском северо-востоке.

Могильники: 1 – Кичилькосьский I; 2 – Ыджыдъельский; 5 – Жигановский; 6 – Вадьягский;

7 – Кокпомъягский; 8 – Часадорский; 9 – Шойнаты II: 10 – Шойнаты III; 12 – Лоемский.

Поселения: 3 – Пожегское городище; 4 – Жигановское поселение; 11 – Карыбйывское городище

Украшения и их составные части

Подвески и медальоны составляют наибольшую часть коллекции. Подвески представлены 31 экземпляром, из них 5 – крестовключенные прорезные.

Крестовключенная прорезная подвеска (3 экземпляра; рис. 2, 1–3) [ Савельева , 1987, рис. 31. 21 ; Савельева , Кленов , 1992, рис. 9. 34 , 39 ]. Подвеска, литая из медного сплава, представляет собой двенадцатиконечный крест, вписанный в круг (в христианской традиции означает символ мироздания). Оконечности и перекладины креста украшены шариками ложной зерни. Внешний край подвески образован гладким бордюром. Оглавие выполнено в виде простого плоского ушка. Подвески данного типа были широко распространены в XII–XIII вв. на территории Северной Руси [ Седова , 1981, рис. 14, 1 ; Кутасов , Селезнев , 2010, с. 20–21].

Крестовключенная прорезная восьмилучевая подвеска (2 экземпляра; см. рис. 2, 4, 5 ) [ Савельева , 1987; рис. 31, 20 ; Савельева , Кленов , 1992; рис. 9, 32 ]. Подвеска, литая из медного сплава, представляет собой два креста, вписанных в круг. Один – четырехконечный греческий с концами равной длины, второй – косой крест. Внешний край образован жгутовым бордюром. Оглавие – в виде двучастного или простого проволочного ушка.

Рис. 2. Предметы с христианской символикой: 1–11 – подвески; 12 – накладки; 13 , 14 – копоушки;

15 , 16 – медальоны. 1 , 3 , 4 , 10 , 13 , 14 – Пожегское городище; 9 – Карыбйывское городище. Могильники: 2 – Часадорский; 5 , 6 – Кокпомъягский; 7 – Шойнаты III; 8 – Жигановский;

11 , 12 – Ыджыдъельский; 15 , 16 – Лоемский

Сохранность подвески с Пожегского городища хорошая. Подвеска, найденная на Кок-помъягском могильнике, деформирована: кольцо и нижняя перекладина креста сломаны. Качество отливки небрежное.

Аналогичные подвески были распространены в XII–XIV вв. на территории Северной Руси [ Рябинин , 1986, с. 73], найдены на могильнике Минино II [Археология..., 2008, с. 132, рис. 120, 9 ], в междуречье Луги и Невы (Смольково, кург. 23) [ Седов , 1982, табл. LIII, 15 ].

Монетовидные крестовключенные подвески представлены 22 экземплярами.

Литая с изображение простого четырехконечного греческого креста 3 (1 экземпляр; см. рис. 2, 6 ) [ Савельева , 1987, рис. 31, 25 ]. Подвеска, литая из медного сплава, односторонняя. Лицевая сторона – объемная с рельефным тиснением, ушко литое трехчастное. Центральную часть занимает изображение греческого креста, украшенного имитацией зерни. Изображение вписано в круги, выполненные имитацией скани и зерни. Ю. М. Лесман датирует подобные изделия 1134–1299 гг. [ Лесман , 1990, с. 29–98].

Аналогичные подвески найдены в Вологодской и Брянской областях [ Голубева , 1962, рис. 15, 14 ; Коршун , 2008, табл. 13, 4 ]. Близкая по типу подвеска происходит с территории Костромского Поволжья [ Рябинин , 1986, табл. IV, 13 ].

Подвески со штампованным четырехконечным крестовидным изображением представлены 21 экземпляром (см. рис. 2, 7-9 ) [ Савельева , 1973, рис. 3, 13 ; Савельева , 2010, рис. 304, 4 ; Королев , 2013, рис. 25, 9, 26, 1-3, 5 ]. Основа подвески - бронзовая круглая гладкая пластина диаметром около 3,2 см. Лицевая пластина - объемная из тонкого листа серебра (?) с рельефным тиснением. Ее центральную часть занимает изображение четырехконечного греческого креста и средокрестием в виде выпуклой розетки, обрамленной рубчатым орнаментом. Изображение вписано в круг, выполненный рубчатым орнаментом по периметру лицевой пластины. Ушко простое пластинчатое. Условно, по месту его крепления, сюжет изображения подразделяется на два вида: «прямой крест» и «косой крест». Сохранность лицевой пластины, как правило, плохая. В большинстве случаев сохранилась только основа с ушком (см. рис. 2, 9 ). Всего к данной группе украшений отнесено 21 изделие, имеющее сходные черты (бронзовую пластинчатую основу диаметром около 3 см, пластинчатое ушко и остатки тонкой серебряной лицевой пластины с изображением). Лицевая пластина с читаемым изображением креста сохранилась в 7 случаях, в 14 случаях обнаружены бронзовые основы с пластинчатым ушком.

Подвеска с изображением «прямой греческий крест» найдена в 2 экземплярах (см. рис. 2, 8 ) (Кичилькосьский I могильник, п. 2; Жигановский могильник, п. 299). Подвеска с изображением «косой греческий крест» представлена 5 экземплярами (см. рис. 2, 7) (Кичилькосьский I могильник, 3 экз.; п. 63, 136, меж/мог; Шойнаты III могильник, п. 3; 2 экз.). Они датируются предположительно первой половиной XII в. [ Королев , 2013, с. 6-12; Савельева , 2010, с. 114]. Прямых аналогий данному варианту подвесок обнаружить не удалось. Изображения на подвесках близки изображению креста на литой подвеске из Новгорода [ Седова , 1981, с. 37, рис. 14, 3 ].

Среди крестовидных подвесок найдены 2 экземпляра петлеконечных прорезных (см. рис. 2, 10, 11 ) [ Савельева , Кленов , 1992, рис. 9, 33 ; Савельева , 2014, рис. 17, 8 ]. Подвеска, литая из медного сплава, представляет собой крестовидную фигуру в виде четырех крестообразно расположенных петлеобразных лопастей. Отливка односторонняя, грубая. В п. 64 Ыджыдъельско-го могильника (см. рис. 2, 11 ) изделие имеет средокрестие в виде выпуклой розетки, обрамленной рубчатым орнаментом. Датировка - XII-XIII вв.

По мнению некоторых исследователей, данные подвески могут быть финно-угорским подражанием древнерусским крестовидным подвескам с ушком [ Кутасов , Селезнев , 2010, с. 39]. Наиболее близкая аналогия известна в частной коллекции С. Н. Кутасова [Там же, с. 44].

Медальоны с изображением креста представлены в 2 экземплярах (см. рис. 2, 15, 16) [ Савельева , 1995, рис. 9, 3, 4 ].

По мнению Г. Ф. Корзухиной, наиболее общим названием русских ожерелий является «гривна» (всякое шейное украшение или ожерелье) [ Корзухина , 1954, с. 55]. Парадное ожерелье с подвесками и медальонами могло быть женским украшением («монисто» или «гривна месячная») или принадлежностью мужского убора («гривна-цятава») [Там же, с. 58]. Изначально, в конце XI в., ожерелья состояли из золотых бус и крупных золотых, богато декорированных круглых медальонов. В XII в. медальоны начали изготавливать из черненого серебра. Подобные украшения хорошо известны в древнерусских кладах второй половины XII - начала XIII вв. [ Полубояринова , 1989, с. 184].

В ходе археологических раскопок пп. 19, 41 Лоемского могильника (определены как женские) были найдены два ожерелья, в состав которых входили большие круглые медальоны с изображением процветших крестов. Следов чернения лицевой пластины не наблюдается. Медальоны занимали центральное место в ожерельях, выполненных из спиралевидных пронизок, бус, круглых косорешетчатых подвесок. Данные украшения, вероятно, представляют собой «обедненное» подражание княжеским и боярским ожерельям.

Круглый медальон диаметром 6 см представлен на рис. 2, 15 . Центральную часть занимает сложное изображение, включающее шестиконечный («патриарший крест») процветший крест в окружении растительного орнамента («крест - виноградная лоза»). По краю пластины -бордюр, образованный двумя выпуклыми гладкими ободками. В верхней части - ушко, выполненное в виде полой литой бусины боченковидной формы. Изделие предположительно выполнено из сплава серебра с медью. Его красноватый цвет может свидетельствовать о наличии в составе сплава более 50 % меди.

Круглый медальон диаметром около 5,6 см изображен на рис. 2, 16 . Центральную часть лицевой штампованной пластины занимает изображение шестиконечного процветшего креста, наложенного на заштрихованный фон (штриховка положена в разных направлениях). По краю медальона располагается бордюр, образованный двумя гладкими ободками и выпуклыми полушариями (имитирующими вставки из драгоценных камней). В верхней части медальона – ушко в виде полой литой бусины боченковидной формы. Материал – предположительно сплав серебра с медью.

Лоемские медальоны наиболее близки медальонам из клада у д. Сельцы Старорусского уезда Новгородской губернии, найденного в 1892 г. [ Гущин , 1936, табл. XXXIV, 11 ]. Изображения шестиконечных процветших крестов известны также на подвесках XII в., найденных на территории Брянской области, и на медальоне, входящем в состав клада, найденного в 1850 г. в Чернигове [ Кутасов , Селезнев , 2010, с. 27; Корзухина , 1954, табл. LVII, 7 ] . В литературе высказывается предположение, что основным центром производства медальонов являлся северо-восток Руси [ Макарова , 1986, с. 111].

Бытовые предметы

Особую группу составляют изделия, используемые в повседневной жизни (не предназначенные для подчеркивания определенной религиозной принадлежности владельца), но выполненные в форме христианских символов или декорированные изображениями христианской символики (поясная гарнитура, копоушки).

Поясная гарнитура. Накладки крестовидные представлены 5 экземплярами (см. рис. 2, 12 ). Накладка представляет собой крест круглоконечный с парными выступами на концах лопастей с уплощенным ушком. Отличия заключаются в оформлении средокрестия. Ыджыдъель-ские накладки (п. 124; 4 экземпляра) в центре средокрестия имели ромбовидный вырез, а вадья-гская (п. 20) выреза не имела [ Савельева , 1973, рис. 2, 22 ; Савельева , 2014, рис. 23, 12 ]. Материал – медный сплав. Датируются XII–XIII вв. Прямых аналогий обнаружить не удалось. Стилистически близки группе нательных крестов XI–XIII вв. с округлым или криновидным окончанием лопастей [ Кутасов , Селезнев , 2010, с. 123–135].

Копоушки (2 экземпляра; см. рис. 2, 13, 14 ) (Пожегское городище) [ Савельева , Кленов , 1992, рис. 8, 12, 15 ] широко известны на территории Евразии с эпохи бронзы. Этнографические источники фиксируют у них две основных функции – утилитарно-бытовую (гигиеническую) и функцию украшения. В эпоху Средневековья копоушки входили в состав набора женских украшений (в том числе накосников). По данным С. В. Салангиной, они являлись характерным элементом набора погребального инвентаря взрослых женщин [ Салангина , 2004, с. 19, 23]. Ко-поушки также могли носиться на шее, на шнурке рядом с крестом, реже – на поясе. Предположительно могли выполнять функцию оберега (часто украшались изображением креста).

Копоушка – это костяное изделие с пластинчатой основой; на одном конце – ложечка, на другом – завершение с отверстием для подвешивания. Основа орнаментирована. В одном случае – три пары сквозных, просверленных вдоль краев пластины отверстий и изображение двух крестов (см. рис. 2, 13 ). Второе изделие имеет более сложную орнаментацию, в состав которой входят изображения двух крестов: простого равноконечного и удлиненного с квадратным сре-докрестием (см. рис. 2, 14 ). Изображения крестов выполнены точечным орнаментом. Копоушки датируются XII–XIII вв.

Подводя общие итоги, следует отметить, что на основе анализа представленных в статье материалов в рамках начального этапа христианизации ЕСВ можно условно выделить два подэтапа распространения изделий с христианской символикой.

Древности первого подэтапа (21 экземпляр) датируются, вероятнее всего, первой половиной XII в. Основная концентрация находок отмечается на Кичилькосьском I могильнике (р. Вымь) и могильниках Шойнаты II, III (р. Вычегда) (см. рис. 1). Они представлены монетовидными подвесками с накладками из листового серебра с изображением креста (подражание монетовидным подвескам «скандинавского типа») (см. рис. 2, 7, 8). Однотипность изделий, отсутствие прямых аналогий в соседних регионах, стилистическое сходство изображений с монетовидными подвесками «скандинавского типа», широко распространенными на территории северной Руси, позволяет высказать предположение об их производстве в небольшой периферийной мастерской. Спрос на них мог быть обусловлен несколькими факторами: «статусностью» изделия (имитация скандинавской литой подвески из серебра) и изображением креста, симво- лическое «защитное» значение которого было понятно древнему населению, что может подтверждаться фактом находок данных украшений в женских погребениях.

Появление этого поколения древностей с изображениями христианских символов может быть связано с функционированием торговых путей, связывающих регион с территориями распространения христианства, появлением носителей данной традиции в регионе, а также формированием моды на статусные украшения с «обережной» символикой.

Второй подэтап (17 экземпляров) – вторая половина XII – начало XIV (?) вв. – представлен разнообразными по типам и категориям находками, полученными при раскопках поселенческих памятников, основанных выходцами с Руси (Пожегское городище, Жигановское поселение) и тяготеющими к ним некрополям (Ыджыдъельский, Вадьягский, Кокпомъягский, Часадорский могильники) (см. рис. 1). Особое место занимают находки в погребениях Лоемского могильника, оставленного смешанной группой финно-славянского населения (костромские финно-угры?) [ Савельева , 1995, с. 135]. Среди артефактов преобладают литые крестовидные подвески различного типа, выполненные в традициях древнерусского ремесла (крестовидные и крестовключенные прорезные подвески, медальоны с изображениями креста). Появляются бытовые предметы с нанесенными изображениями крестов (копоушки). К этому времени относится появление ПЛБ (в материалах поселений): нательных крестов и иконок-образков. Находки данных изделий (ПЛБ) прямо указывают на присутствие населения, знакомого с традициями христианства, и, следовательно, распространения его понятий в языческой среде обитателей ЕСВ.

Основные выводы по результатам исследования

Комплекс изделий, выполненных в виде христианских символов или с нанесенной христианской символикой, рассмотренный в статье, достаточно разнообразен. Распространение первых украшений, в образы которых облекаются христианские символы, предположительно связано с представителями населения, имеющего высокий социальный статус, что первоначально выражается в появлении «статусных» изделий (ожерелий из монетовидных подвесок). Во второй половине XII в. материальная культура христианства уже находит отражение в распространении общерусских типов подвесок, изготовленных и для «рядового» потребителя (а также различных типов ПЛБ). Предположительно к этому времени относятся попытки местных ремесленников самостоятельно обеспечивать жителей подобными изделиями. Косвенным доказательством могут служить находки бракованных отливок: крестовидной петлеконечной подвески с Пожегского городища и прорезной восьмилучевой подвески с Кокпомъягского могильника.

Таким образом, можно предполагать, что христианство или по крайней мере те религиозные представления, которые вызывали необходимость носить на себе крест или другие символы, в первую очередь распространялись в среде населения ЕСВ, вышедшего с территории Руси. Возможно, в XII в. знания о христианстве начинают распространяться и в среде языческого населения, имеющего тесные контакты с обитателями крупных поселений или проживающего на них (прежде всего женщин и детей). Доказательством могут служить находки в некоторых погребениях украшений, относимых исследователями к ПЛБ (крестовключенные прорезные подвески и нательный крест) [ Колпакова , 2007, с. 4; Савельева , 1988, рис. 3, 17 ].

Однако необходимо отметить, что видимых изменений в традиции погребальной обрядности под влиянием знакомства с идеями христианства на материалах ЕСВ этого времени не выявлено. Данный факт связывается рядом исследователей с необходимостью рассматривать христианизацию как церковно-исторический процесс овладения «правильной верой» и «правильной обрядностью» [ Макаров , 1991, с. 19; Мусин , 1997]. Начальным этапом процесса является знакомство с христианством, признаки которого в погребальной обрядности практически не определимы. Лишь находки предметов с христианской символикой (особенно ПЛБ) на территории исследуемого региона свидетельствуют о знакомстве населения в той или иной степени с христианской культурой.

Список литературы Артефакты с христианской символикой. Начальный этап христианизации европейского северо-востока

- Археология северорусской деревни XII-XIII веков: средневековые поселения и могильники на Кубенском озере. Т. 2. Материальная культура и хронология / отв. ред. Н.А. Макаров; Ин-т археологии РАН. М.: Наука, 2008. 365 с.

- Алексеев Л.В. Мелкое художественное литье из некоторых западнорусских земель (кресты и иконки Белоруссии) // Советская археология. 1974. № 3. С. 204-219. EDN: QBQKRF

- Винокурова Э.П. Металлические литые кресты-тельники XVII в. // Культура средневековой Москвы. XVII в. М., 1999. С. 326-360.

- Голубева Л.А. Археологические памятники веси // Советская археология. 1962. № 3. С. 53-77. EDN: WMJPCT

- Гущин А.С. Памятники художественного ремесла Древней Руси X-XIII вв. Л., 1936. 112 с.