Артроскопическое лечение неправильно сросшегося оскольчатого перелома головки второй пястной кости с наличием внутрисуставных образований

Автор: Кокарев В.А., Миронов А.В., Шалин В.В., Ильясов Р.Р.

Журнал: Кафедра травматологии и ортопедии @jkto

Рубрика: Клинический случай

Статья в выпуске: 4 (46), 2021 года.

Бесплатный доступ

Неправильно сросшиеся переломы головок пястный костей являются серьезной проблемой в современной кистевой хирургии. Нарушение функции, стойкие артралгии и последующие деформации доставляют массу проблем, как пациенту, так и врачу. Наличие внутрисуставных переломов и свободных костных фрагментов приводит к нарушению функции пястно-фаланговых суставов и соответственно, к снижению качеству жизни. Учитывая высокий уровень развития травматологии и ортопедии в России, специалистами всё чаще используется артроскопическая хирургия. Она является одним из наиболее перспективных в современной хирургической практике. С её помощью можно диагностировать повреждения не только капсульно-связочного аппарата, но и суставного хряща. Использование данного метода позволило увеличить точность постановки диагноза, получить полное представление о характере повреждений и обосновать тактику будущего оперативного лечения. Малая инвазивность и низкий процент осложнений значительно сокращают пребывание пациента в стационаре и ускоряет процесс реабилитации. Однако при выборе лечения необходимо учитывать жалобы, клинические проявления и данные лабораторно-инструментальных методов обследования. В приведенном клиническом случае нами была избрана малоинвазивная артроскопическая методика лечения неправильно сросшегося оскольчатого перелома головки второй плюсневой кости с наличием внутрисуставных фрагментов.

Перелом, артроскопия, кисть

Короткий адрес: https://sciup.org/142234234

IDR: 142234234 | УДК: 617.3

Текст научной статьи Артроскопическое лечение неправильно сросшегося оскольчатого перелома головки второй пястной кости с наличием внутрисуставных образований

Введение. Проблема хирургического лечения пациентов с неправильно консолидированных переломами костей кисти и рациональное использование артроскопии в настоящее время до конца не решена. Малые размеры полости суставов, важность их анатомической целостности и желание пациентов о наличии косметических разрезов представляют большие проблемы при лечении патологии данной области. При анализе современных источников отечественных и зарубежных изданий показывает, что малоинвазивное лечение патологии костей кисти изучена недостаточно. Очень остро стоят вопросы о сроках, показаниях и противопоказаниях к тому или иному виду лечения.

Материалы и методы. Пациент В., 29 лет, обратился в КДЛ на Измайлова г. Пенза с жалобами на ноющую боль, ограничение движений в пястно-фаланговом суставе второго пальца правой кисти.

Из анамнеза: травма 20.12.2020 в результате прямого удара по боксерскому мешку во время тренировки, обратился в дежурный травматологический пункт. Поставлен диагноз: закрытый оскольчатый перелом головки второй пястной кости с удовлетворительным стоянием отломков(рис. 1). Выполнена гипсовая иммобилизация, R-контроль. Лечился консервативно в поликлинике по месту жительства в течении шести недель.

Рисунок 1. Рентгенограмма правой кисти в 2-х проекциях при первичном обращении в травматологический пункт.

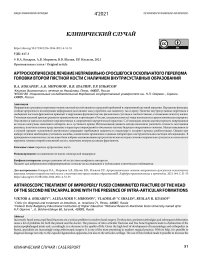

Обратился в Клинику диагностики и лечения на Измайлова через 2,5 месяца после травмы. При внешнем осмотре область ПФС второго пальца правой кисти нормальной окраски, не деформирована, повреждений кожных покровов нет. Активные движения в суставе качательные, амплитуда 15-20 градусов (рис. 2). Движения в межфаланговых суставах в полном объеме. Ангионеврологических расстройств нет.

Рисунок 2. Движения в пястно-фаланговом суставе второго пальца до операции.

Данные лабораторных методов диагностики: Общий анализ крови: Hb156- г/л, RBC – 9 10*5,0 , Le – 109*6,0 л, СОЭ – 6 мм/ч. Общий анализ мочи: Уд. Вес – 1018, белок – 0,033 г/л, реакция – кислая, Le – 2-1 в п/зр, эпит. Плоский – 2-0 в п/зр. Биохимический анализ крови: билирубин общий – 19,9 мкмоль/л, АЛТ – 28,0 Ед, АСТ – 20,0 Ед, креатинин – 98 ммоль/л, глюкоза – 6,75 ммоль/л, фибриноген – 2,42 г/л, ТВ16-с, МНО1,05-, АПТВ – 32,8с. Коагулограмма: ПИ%95-, Фибриноген312,1- г/л, МНО1,05-. RW: отрицательный. Гепатиты HBsAg, HCV: не обнаружены. Анализ крови на ВИЧ: не обнаружен. Сахар крови: 4,3 ммоль/л.

Рентгенография правой кисти в прямой и боковой проекциях: определяется неправильно сросшийся перелом головки второй пястной кости, внутрисуставной костный фрагмент в суставной щели пястно-фалангового сустава второго пальца правой кисти (рис. 3).

На основании данных анамнеза, внешнего осмотра, лабораторно-инструментальных методов обследования поставлен диагноз: неправильно сросшийся перелом головки второй пястной кости, внутрисуставной костный фрагмент в пястнофаланговом суставе второго пальца правой кисти, смешанная контрактура, артралгия.

Рисунок 3. Рентгенограмма правой кисти в 2-х проекциях на момент обращения в клинику.

Пациенту предложено оперативное вмешательство: артроскопическая резекция костного фрагмента, дебридмент пястно-фалангового сустава второго пальца правой кисти/

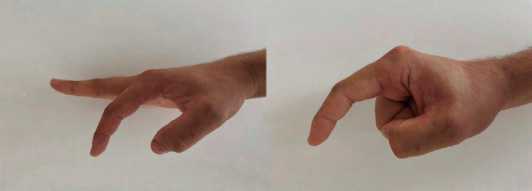

Операция выполнялась под эндотрахеальным наркозом. Наложен жгут на нижнюю треть правого плеча с экспозицией 55 минут. После расширения полости сустава 0,9% хлоридом натрия выполнен доступ через два порта: медиальный и латеральный (рис.4). Проведена диагностическая артроскопия (рис. 5). Визуализированы свободной лежащее внутрисуставное хондромное тело и консолидированный костный фрагмент, находящий в полости сустава (рис. 6).

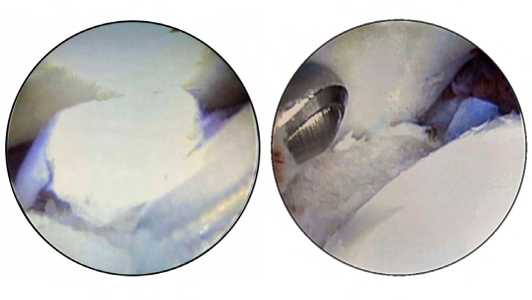

Выполнено удаление инородного тела и внутрисуставного костного фрагмента, дебридмент капсулы сустава, редрессация сустава. Артроскопическая санация полости сустава (рис.7). Интраоперационный ЭОП контроль: суставные поверхности конгуэрентны, внутрисуставные образования не выявлены (рис 8). Швы на кожу, асептическая повязка. Иммобилизация гипсовой лонгетой на острый период до 5 дней от кончиков 2-3 пальцев правой кисти до средней трети правого предплечья.

Рисунок 4. Места доступов к суставу.

Рисунок 5. Полость сустава до операции.

Рисунок 6. Хондромное тело и внутрисуставной костный фрагмент.

За весь период лечения получал нестроидные противовоспалительные препараты, ненаркотические анальгетики, инфузионная терапия. Период пребывания в стационаре составил 3 дня.

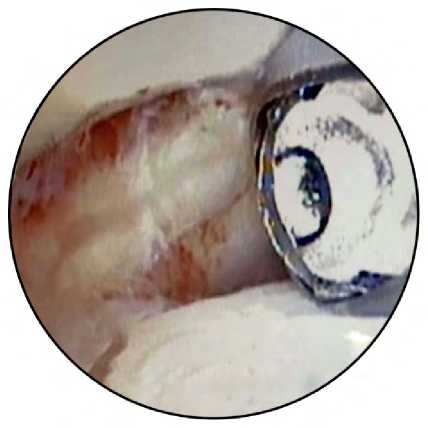

Через 5 месяцев пациент пришел на контрольный осмотр. Движения активные, имеется незначительное ограничение сгибания во втором пястно-фаланговом суставе до 5 градусов (рис 9).

Рисунок 7. Полость сустава после операции.

Рисунок 9. Движения в пястно-фаланговом суставе через 6 месяцев после операции.

Рисунок 8. Интраоперационная ЭОП R-грамма.

Обсуждение. Учитывая наличие смещенного внутрисуставного фрагмента на первичных рентгеновских снимках и сохранение смещения на контрольных снимках через 6 недель, отсутствия полной амплитуды движений во втором пястнофаланговом суставе, было принято решение об оперативном лечении.

Выбирая метод и способ операции, необходимо взвесить все за и против у конкрентного пациента. Рассматривая традиционный способ (в данном клиническом случае – относительно мелких суставов кисти) разрез бы имел величину больше, чем сама полость сустава. Также, будут выполнены капсуло- и лигаментотомии для доступа к необходимомму участку. Приведенные оперативные приемы в обязательном порядке требуют послеоперационной иммобилизации. Все проведенные мероприятия приведут к смешанной артрогенной иммобилизационной контрактуре, что в свою очередь потребует более долгой реабилитации в послеоперационном периоде.

Рассматривая метод артроскопии, следует отметить его главные преимущества – малоинвазивность и атравматичность. Помимо этого, эндоскопическая техника позволяет более детально и полноценно оценить внутрисуставные структуры и повреждения. Наличие небольших кожных разрезов, точечная капсулотомия и отсутсвие иммобилизации после операции – неоспоримые плюсы данной операции. После спадения отека и болевого синдрома пациент может приступить к ранней реабилитации, буквально на 4-5 сутки. Также сокращаются дни пребывания в стационаре – при открытых артротомиях средний срок составляет 7 дней, при артоскопии пациент может быть отпущен в день операции, либо на следующий день.

Представленный клинический случай продемонстрировал эффективность артроскопической коррекции. Имеющаяся нужная аппаратура, квалификация медицинского персонала и низкая цена позволяют быстро оказать квалифицированную помощь и приступить к ранней реабилитации пациента и воз-рващении к повседневной жизни.

Вывод. В современной травматологии и ортопедии артроскопическая хирургия набирает все большие обороты. Малоинвазивность, быстрая реабилитация и возвращение к повседневной жизни являются неоспоримыми преимуществами данного метода лечения. Однако, необходимо оптимизировать методику артроскопического лечения пациентов с патологией кисти и совершенствовать ход и технику самой операции.

Список литературы Артроскопическое лечение неправильно сросшегося оскольчатого перелома головки второй пястной кости с наличием внутрисуставных образований

- Geissler W.B. Arthroscopic Knotless Peripheral Ulnar-Sided TFCC Repair. J Wrist Surg. 2015,4(2):143-147.

- DOI: 10.1055/s-0035-1549278

- Herzberg G., Burnier M., Marc A., Merlini L., Izem Y. The role of arthroscopy for treatment of perilunate injuries. J Wrist Surg. 2015,4(2):101-109.

- DOI: 10.1055/s-0035-1550344

- Binder A.C., Kerfant N., Wahegaonkar A.L., Tandara A.A., Mathoulin C.L. Dorsal wrist capsular tears in assotiation with scapholunate instability: results of an arthroscopic dorsal capsuloplasty. J Wrist Surg. 2013/.

- DOI: 10.1055/s-0032-1333426

- Araf M., Mattar Junior R. Arthroscopic study of injuries in articular fractures of distal radius extremity. Acta Ortop Bras. 2014,22(3):144-150.

- DOI: 10.1590/1413-78522014220300813

- Dei Giudici L., Faini A., Garro L., Tucciarone A., Gigante A. Arthroscopic management of articular and periarticular fractures of the upper limb. EFORT Open Rev. 2016,1(9):325-331.

- DOI: 10.1302/2058-5241.1.160016