Асимметричное развитие дуг позвонков как рентгенологический признак прогрессирующего идиопатического сколиоза у детей

Автор: Кобызев Андрей Евгеньевич

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Материалы III съезда ортопедов-травматологов Уральского федерального округа

Статья в выпуске: 3, 2012 года.

Бесплатный доступ

Прогрессирование деформации позвоночника у детей напрямую связано с их продолжающимся ростом. Отсутствие полного понимания этиологии не позволяет прогнозировать течение сколиоза. Выявленная асимметрия дуг позвонков, входящих в дугу деформации, является первым признаком наличия сколиоза у детей. Обнаружена связь между выраженностью асимметрии дуг и течением идиопатического сколиоза у детей с незавершенным ростом.

Идиопатический сколиоз, прогнозирование, позвонок

Короткий адрес: https://sciup.org/142121568

IDR: 142121568

Текст статьи Асимметричное развитие дуг позвонков как рентгенологический признак прогрессирующего идиопатического сколиоза у детей

Несмотря на развитие вертебрологии за последнее десятилетие, деформация позвоночного столба остается наиболее часто встречающейся патологией опорно-двигательной системы у детей. Проблема усугубляется несвоевременной диагностикой ранних проявлений заболевания, необоснованным выбором методики лечения, а также значительными затратами на лечение и реабилитацию пациентов [4].

При отсутствии полного понимания этиологии идиопатического сколиоза несомненным остается факт прямой связи между прогрессированием деформации позвоночного столба и процессом роста ребенка [1, 6].

Именно поэтому вопросы ранней диагностики, прогнозирования течения деформации, а также выбора оптимального метода лечения становятся наиболее актуальными в настоящее время.

Цель исследования: оценить достоверность прогнозирования течения идиопатического сколиоза по асимметричному развитию дуг позвонков, входящих в дугу деформации.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Проведен анализ результатов обследования 34 детей в возрасте от 8 до 14 лет, находящихся под динамическим наблюдением в течение 3 лет в консультативно-диагностическом отделении ФГБУ «РНЦ» ВТО им. акад. Г.А. Илизарова. Среди пациентов мальчиков - 7 (20,6 %), девочек - 27 (79,4 %). В исследуемой группе детей идиопатический сколиоз выявлен у 28 пациентов, компрессионный перелом тел позвонков - у 6 пациентов; данная группа детей взята в качестве контрольной группы. Средняя величина сколиоза составляла 57±1,65° (по Cobb).

Пациентам проводилось комплексное рентгенологическое обследование: рентгенография по- звоночного столба в стандартных проекциях – 1 раз в 6 месяцев, КТ и МРТ в пределах основной дуги деформации. Оценивалась величина деформации основной дуги по методике Cobb, полученные результаты сопоставлялись с классификацией, предложенной Lenke (2001). Полученные изображения анализировались с использованием программного 3D-моделирования, выстраивались горизонтальные срезы, проходящие по центрам ножек исследуемых позвонков. Выполнялась рентгенометрия ножек. Полученные результаты сопоставлялись с результатами рентгенограмм позвоночного столба, выполненными в стандартной переднезадней проекции.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Полученные данные свидетельствуют, что у пациентов, прошедших обследование по поводу неосложненной травмы позвоночника, дуги позвонков симметричны как на рентгенограммах, выполненных в переднезадней проекции, так и на горизонтальных сканах. У пациентов с идиопатическим сколиозом отмечалось асимметричное развитие дуг позвонков, входящих в дугу деформации.

При этом максимальная асимметрия отмечалась у вершинного позвонка, уменьшаясь в направлениях к нейтральным позвонкам. В ходе динамического наблюдения отмечено, что у 12 пациентов толщина дуг различалась на 45 % и более. Прогрессирование сколиотической деформации у данных больных протекало бурно и составляло более 12,7±0,62° в год, тогда как у 5 пациентов с асимметрией менее 30 % прогрессирование, и, как следствие, величина деформации, была значительно меньше и составляла 6,3±0,76° в год.

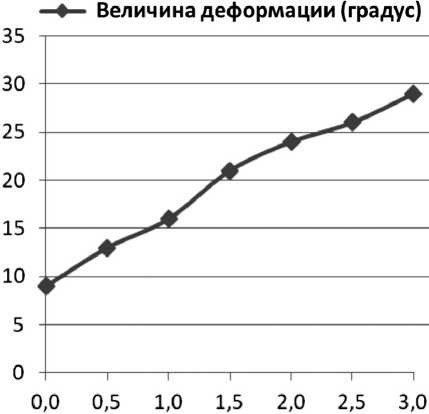

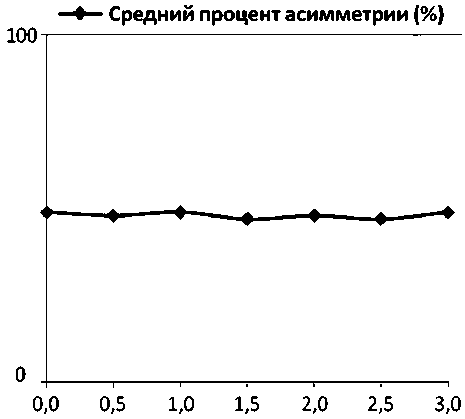

Проведенное исследование показало, что у всех в изучаемой группе пациентов отмечалась асимметрия дуг вершинных позвонков. На диаграмме отображена динамика нарастания сколиотической деформации у пациентов с асимметрией дуг у вершинных позвонков, превышающей 30 % (рис. 1, а). При отмечающемся прогрессировании деформации позвоночного столба во фронтальной плоскости значение асимметрии дуг позвонков остается неизменным на всем периоде наблюдения (рис. 1, б).

У 40 % детей сколиоз прогрессирует на 10 и более градусов в год, у 20 % – на 20 и более градусов в год [5]. Однако, несмотря на незначительные различия в статистических данных других авторов [2, 7], приведенные сведения позволяют выделить достаточно большую группу пациентов, у которых прогрессирование не состоялось или оказалось минимальным. Это обусловливает повышенный интерес к прогнозированию развития идиопатического сколиоза.

M. Mehta (1972) за основу прогноза берет величину реберно-позвоночного угла и считает, что если последний превышает 20°, то деформация будет прогрессировать [8]. Однако в более поздних исследованиях С.М. Robinson’a и M.J. McMaster’a (1996) утверждается, что такие общепринятые признаки прогрессирования как реберно-позвоночный угол, уплощение грудного кифоза и сторона деформации не имеют прогностической ценности [10].

Наибольшую распространенность в качестве критерия вероятного прогрессирования сколиоза получил признак Риссера [9]. Автор предложил оценивать потенциальные возможности продольного роста скелета по степени оссификации апофизов крыльев подвздошных костей. Тест Риссера имеет важное значение, т.к. по окончании процесса роста скелета в целом наблюдается прекращение прогрессирования идиопатического сколиоза.

Однако, по мнению И.З. Неймана с соавт. (1984), в ряде случаев признак Риссера оказывается недостоверным [3]. Это особенно часто наблюдается у инфантильных детей и при некоторых нейроди-спластических деформациях. В результате нашего исследования выявленная асимметрия дуг позвонков может свидетельствовать о том, что первым признаком сколиоза является не ротация, а нарушение формирования позвонков, и дальнейшие изменения происходят как следствие этого процесса, в том числе ротация и торсия.

Рис. 1. Динамика: а – прогрессирования сколиотической деформации; б – средней величины отношения асимметрии ножек вершинных позвонков

б

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, можно предположить, что асимметрия дуг позвонков, входящих в сколиотическую дугу деформации позвоночного столба, является первым признаком прогрессирующего сколиоза, и чем асимметрия больше, тем прогноз менее благоприятный.