Ассоциативное поведение студентов-медиков в экспериментальном исследовании медицинских терминов

Автор: Гордеева Людмила Константиновна

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu

Рубрика: Голоса молодых исследователей

Статья в выпуске: 4, 2020 года.

Бесплатный доступ

Статья представляет собой изложение результатов предварительного эксперимента, связанного с изучением динамических аспектов ассоциативной структуры значения медицинских терминов в индивидуальном сознании студентов медицинского вуза с разной степенью сформированности профессиональных компетенций. Проведенный анализ данных психолингвистического эксперимента позволяет обнаружить закономерности в изменении ассоциативного пространства терминологической единицы в строящемся профессиональном сознании будущего медика.

Медицинский термин, идентификация термина, психолингвистический эксперимент, профессиональное сознание носителя языка, ассоциативное поведение, ассоциативная структура значения

Короткий адрес: https://sciup.org/146281746

IDR: 146281746 | УДК: 81’23 | DOI: 10.26456/vtfilol/2020.4.226

Текст научной статьи Ассоциативное поведение студентов-медиков в экспериментальном исследовании медицинских терминов

Современная ситуация в научном мире отражает вектор движения в гуманитарной науке от статического представления о человеке к его динамическому образу, то есть от изучения его в виде «изолированной особи» к осознанию неразрывной связи с миром, в котором протекает его жизнедеятельность. В связи с этим изучение языкового сознания в контексте профессионального обучения становится все более актуальным.

Основу исследования, изложенного в данной статье, составили положения психолингвистической концепции слова А.А. Залевской (Залевская: 2005, 2007, 2011 и др.), в рамках которой слово рассматривается в качестве единицы ментального лексикона и средства доступа к единой информационной базе человека как продукта перцептивно-когнитивноаффективной обработки человеком его многогранного опыта познания и общения.

Гипотеза предварительного эксперимента строится на том, что развитие профессиональных компетенций будущих специалистов в области медицины обусловливает изменение ассоциативной структуры медицинского термина в их сознании. Динамика обнаруженных изменений связывается с ростом профессионального сознания обучаемых, который эксплицируется в ассоциативном поведении участников эксперимента.

Эксперимент потребовал решения следующих задач: 1) выявить и описать особенности идентификации терминообозначений в медицине студентами медицинского вуза с разным уровнем владения профессиональными компетенциями; 2) определить факторы, влияющие на выбор определенной опоры при идентификации медицинского термина; 3) установить динамику изменения ассоциативного поведения в процессе становления профессионального сознания студентов-медиков.

Эксперимент состоял из двух этапов: 1) в декабре 2019 г. был организован и проведен первый этап эксперимента, в котором приняли участие студенты I, II и IV курса Тверского государственного медицинского университета, обучающихся на лечебном, педиатрическом и стоматологическом факультетах; 2) в апреле 2020 г. был проведен второй этап эксперимента с привлечением студентов 6 курса того же университета. Основным методом исследования стал психолингвистический эксперимент с привлечением методики свободного ассоциирования. Испытуемые не были ограничены во времени выполнения заданий, в количестве реакций и в выборе частей речи. Гендерный аспект во внимание не принимался. На предварительном этапе эксперимента разграничение по факультетам не проводилось.

Стимульный список состоял из 10 нозологических единиц – наименования болезней, отобранных методом сплошной выборки из Интернет-источника «Международная классификация болезней 10-го пересмотра» [3: URL]. В названной классификации болезни представлены согласно их нозологическим формам, то есть выделенных «на основе установленных этиологии и патогенеза и (или) характерной клинико-морфологической картины» [5: URL]. Все отобранные нозологические единицы представлены в таблице 1 (см. табл. 1).

Таблица 1. Стимульный материал для предъявления в эксперименте

|

Слова-стимулы (названия болезней) |

Место в системе МКБ-10 |

|

|

1 |

Арахноидит |

Болезнь нервной системы |

|

2 |

Катаракта |

Болезнь эндокринной системы |

|

3 |

Талассемия |

Болезнь крови |

|

4 |

Панкреатит |

Болезнь поджелудочной железы |

|

5 |

Пневмония |

Болезнь органов дыхания |

|

6 |

Саркома |

Болезнь соединительной ткани |

|

7 |

Глаукома |

Болезнь глаза |

|

8 |

Миокардит |

Болезнь сердца и системы кровообращения |

|

9 |

Остеопороз |

Болезнь костно-мышечной системы |

|

10 |

Бруксизм |

Болезнь полости рта |

Всего в эксперименте приняло участие 160 испытуемых – студентов, обучающихся в диапазоне от I до VI курсов. Результаты количественного анализа представлены в табл. 2. Общее количество реакций, полученных от испытуемых (далее – Ии.) составило 2262 реакции.

Таблица 2. Количественная характеристика проведенного эксперимента

|

Курс |

Количество испытуемых |

Количество реакций |

Количество отказов |

Процент от общего количества реакций |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

I |

58 |

742 |

13 |

33,7 % |

|

II |

53 |

693 |

10 |

31,4% |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

IV |

24 |

457 |

9 |

20,7% |

|

VI |

25 |

370 |

4 |

14,2 % |

|

Общее число реакций: 2262 |

||||

В результате анализа качества связей между стимульным словом и полученными на него реакциями мы сочли возможным распределить весь массив ответов Ии. на группы реакций формального и смыслового характера. К формальным реакциям были отнесены ответы испытуемых, в которых была актуализирована а) опора на звукобуквенный комплекс (с последующим разделением на подгруппы схожих по начальному, среднему и конечному элементам слова); б) опора на морфологические компоненты слова (опознание мотивирующего слова (основы) и опознание словообразовательной модели стимула через суффикс). Приведем примеры из массива свободных ассоциаций формального характера, полученных на стимулы АРАХНОИДИТ и БРУКСИЗМ. На стимул АРАХНОИДИТ студенты реагировали следующими формальными реакциями: арах ис (опора на сходство звукобуквенного комплекса по начальному элементу) ; арахн офобия, арахн офоб (опознание мотивирующего слова) . Стимул БРУКСИЗМ вызвал следующие реакции Ии.: бру сника, бру сничка, бру сок; (опора на сходство звукобуквенного комплекса по начальному элементу) ; бу кс ир (опора на сходство звукобуквенного комплекса по среднему элементу).

Группа смысловых реакций оказалась представленной ответами Ии., в которых отражается разнообразный опыт познавательной и практической деятельности, связанный с обозначаемым термином медицинским феноменом, а также опыт эмоционально-оценочного переживания ситуации (или ее элементов), сопряженной с этим же феноменом. Все ответы испытуемых рассматривались с учетом ступени обучения в диапазоне от первого до шестого курсов.

Общий вывод, сделанный на основе количественного анализа соотношения формальных и смысловых реакций, сводится к утверждению, что независимо от возрастного параметра, в ответах Ии. преобладают смысловые реакции. Эти данные согласуются с наблюдениями А.Р. Лурии, который отмечал, что «звуковые связи у нормального взрослого человека почти всегда тормозятся… Мы отвлекаемся от всех звуковых ассоциаций в пользу более существенных смысловых связей» [2: 97–98]. Процентное соотношение формальных и смысловых реакций представлено в табл. 4.

Таблица 4. Процентное соотношение формальных и смысловых реакций

|

Курс (этап обучен ия) |

Возраст ной диапазо н |

Форм альн ые реакц ии |

Формальные реакции в процентах |

Смысловы е реакции |

Смысловые реакции в процентах |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

I |

17-18 лет |

32 |

4,0% |

701 |

96,0% |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

II |

18-19 лет |

29 |

4,7% |

651 |

95,3% |

|

IV |

20-21 год |

12 |

1,3% |

442 |

98,7% |

|

VI |

22-23 года |

6 |

3,3% |

354 |

96,7% |

Все полученные реакции – и формальные, и смысловые – были дифференцированы на две основные подгруппы: 1) профессиональноориентированные реакции; 2) и не относящиеся к профессиональной деятельности будущих медиков.

Рассмотрим результаты анализа формальных реакций, полученных на стимул АРАХНОИДИТ с точки зрения шкалы «профессиональнонепрофессиональное». На I курсе профессионально-ориентированные реакции строились с опорой на схожий начальный и конечный компонент предъявленного стимула: АРАХН ОИ ДИТ – арахн офобия, миокар дит . Полученные ответы демонстрируют экспликацию созвучных стимулу нозологических единиц. На II и IV курсах проявилась формальная реакция с опорой на начальный компонент слова: АРАХ НОИДИТ – арахн офобия . На VI курсе были выявлены реакции с опорой на сходство в начальных и средних компонентах стимула: А РАХ НОИД ИТ – спондил ит , рах итичное существо . Формальные реакции непрофессионального характера у студентов I и II курса были представлены такими ответами, как: АРАХ НОИДИТ – арах ис, арх еолог. На IV и VI курсах реакции по созвучию отсутствовали.

В смысловой группе профессионально-ориентированные реакции состояли из ответов, в которых опорный элемент связан с медицинской сферой/будущей профессией. К таким ответам были отнесены реакции дефинитивного характера: ТАЛАССЕМИЯ – генетическое заболевание, связанное с нарушением обменных процессов; МИОКАРДИТ – воспаление мышечного слоя сердца и др. , синонимические реакции: ПНЕВМОНИЯ – воспаление легких, САРКОМА - опухоль ; реакции, основанные на определении слова через его признак: ПНЕВМОНИЯ – крупозная, острая ; КАТАРАКТА – рыхлость, слепой ; реакции с высокой степенью обобщения: АРАХНОИДИТ – болезнь ; САРКОМА - опухоль , реакции, мотивированные «диагностическим мышлением» [4: 96–97], что выражалось в назывании симптомов болезни, этиологии и патогенеза, а также специфических методов исследования заболевания: ТАЛАССЕМИЯ – повреждение структуры гемоглобина, гемограмма, серповидно-клеточная анемия; МИОКАРДИТ – последствия дифтерии ; ОСТЕОПОРОЗ – снижение плотности ткани, рентгенография, лордоз . В этой же группе зафиксированы реакции с опорой на актуализацию элементов ситуации, связанной с обозначенной термином болезнью: ПНЕВМОНИЯ – больница, терапия, температура ; ПАНКРЕАТИТ – хирургия, лечение ; САРКОМА – отделение онкологии ; ПАНКРЕАТИТ – хирург ; БРУКСИЗМ – стоматология, стоматолог .

Под непрофессионально-ориентированными реакциями нами понимаются реакции не имеющие отношения к сфере медицины. В состав этой подгруппы вошли реакции, вызванные опознанием стимула с опорой на широкий культурный контекст, например, литературный, как с случае с «саркомой» , точнее «саркомой легкого», о которой с сарказмом говорит Воланд в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита», указывая на невозможность планирования даже собственного завтрашнего дня простым смертным: САРКОМА – свита Воланда, Булгаков , « Мастер и Маргарита », тревожные мысли, трамвай . Такие реакции были условно обозначены как «культурно-маркированные» или «прецедентные» реакции.

Реакции с опорой на актуализацию элементов ситуации: МИОКАРДИТ – бабушка ; ПНЕВМОНИЯ – осень, лето, брат 3 класс, Москва также не отражают профессионального отношения к нозологической единице, а актуализируют опыт Ии., связанный с воспоминанием о перенесенной в детстве болезни или болезни близкого.

Эмоционально-оценочные реакции были выделены в отдельную группу и представлены неоднородным массивом ответов: с одной стороны, прослеживалось профессиональное отношение Ии. к предъявленному стимулу, например, в ответах о сложности лечения/диагностирования определенного заболевания: САРКОМА – сложное лечение ; АРАХНОИДИТ – тяжело диагностировать ; ТАЛАССЕМИЯ – неблагоприятный прогноз . С другой стороны – реакции этого типа отражают эмоционально-оценочное отношение «обычного» человека, непрофессионала к кризисным ситуациям, связанным с болезнью, ее возможными трагическими последствиями. Независимо от профессии и возраста осознание собственной смертности, уязвимости, непрочности нашего существования, возможной необратимости болезни часто приводит к похожим переживаниям, особенно на фоне характерной алармизации современного общества: АРАХНОИДИТ – страшно ; КАТАРАКТА – мешает, неприятные ощущения ; ПАНКРЕАТИТ – боль, неприятно ; САРКОМА – страх, ужас, смерть, плохое ; ГЛАУКОМА – больно, боль ; ОСТЕОПОРОЗ – плохо, рыхло, очень печально .

Эмоционально-оценочные реакции не были представлены большим разнообразием ответов. К VI курсу наблюдается заметное снижение в использовании эмоционально-оценочных реакций. Если на начальном этапе обучения (I и II курсы), эмоционально-оценочные реакции присутствовали почти на все предъявленные термины (8 из 10), то на IV курсе количество терминов, вызывавших эмоционально-оценочные реакции сократилось вдвое – 4 термина из 10, на VI лишь три термина-стимула САРКОМА, ГЛАУКОМА и ОСТЕОПОРОЗ мотивировали эмоционально-оценочные ответы Ии. Рассмотрим примеры эмоционально-оценочных реакций на стимул САРКОМА. Профессионально-ориентированные реакции на предъявленный стимул появляются лишь к IV курсу, в которых отражается степень тяжести лечения и характеристика смертности данной болезни: САРКОМА – сложное лечение, высокая смертность. Не профессионально-ориентированные реакции, в которых наблюдаются переживания аффективного характера, были отмечены у Ии. всех курсов. На I курсе были зафиксированы такие реакции, как: САРКОМА – пустота, страх, смерть. На II курсе палитра реакций была - 230 - более разнообразна: САРКОМА – смерть, плохо, страх, плохое, ужас. На IV и VI курсах наряду с реакциями смерть, страх появилась еще одна реакция – зло, которую можно трактовать двояко: как обозначение злокачественной опухоли на медицинском жаргоне (профессионально-ориентированная реакция), и как негативную эмоцию, связанную с коварным заболеванием. В этом случае можно говорить об интеграции опор профессионального и непрофессионального характера при реагировании на стимул.

Качественный анализ полученных ответов Ии. производился также с учетом изменений в составе ассоциативного поля одного и того же стимула у Ии., пребывающих на разных ступенях обучения. Рассмотрим динамику профессионально-ориентированных реакций в диапазоне от I до VI курсов обучения Ии. на примере изменения состава ассоциативного окружения стимула ПНЕВМОНИЯ. У студентов I-го курса профессиональноориентированные реакции представляют собой результат отнесения к суперординатной категории: ПНЕВМОНИЯ – диагноз , заболевание , болезнь легких. На II курсе помимо названных у Ии. появляются реакции, связанные с процессом лечения: ПНЕВМОНИЯ – больница, больничный, долгое лечение . На IV курсе преобладают реакции, связанные с классификацией медицинских процедур, необходимых для диагностики заболевания: ПНЕВМОНИЯ – рентгенограмма, перкуссия, компьютерная томография , а также встречаются реакции, обозначающие время года, наиболее типичное для обострений болезни: ПНЕВМОНИЯ – весна, осень . На старшем этапе обучения превалируют реакции уточняющего характера, связанные с классификацией пневмоний: ПНЕВМОНИЯ – крупозная, острая, бактериальная, атипичная.

Психолингвистический эксперимент с участием студентов VI курса проводился во время объявленной ВОЗ пандемии коронавирусной инфекции, что отражается в ответах Ии. ситуационного характера: ПНЕВМОНИЯ – Ковид, Коронавирус, Карона (орфография автора сохранена).

Качественный анализ всего объема полученных реакций позволяет также говорить о становлении «диагностического мышления» будущего медика. Так, на младших этапах обучения профессионально-ориентированные реакции имеют весьма обобщенный характер, например, одними из наиболее частых реакций на все предъявленные стимулы выступили реакции с высокой степенью обобщения, локализации заболевания и/или орган, который поражает данное заболевание. Подобное явление было описано у И.Б. Ханиной, которая обращает внимание на переход «декларативных значений в реально действующие» [7: 360] при выявлении динамики профессиональной семантики у студентов медицинского вуза. Таким образом, студенты младшей ступени обучения стараются ответить лишь на вопрос «Что это?», студенты старших курсов в состоянии ответить сразу на два вопроса: «Что это?» и «Какое оно?». При таком переходе системы значений «обнажаются» содержательные характеристики медицинского термина, связанные с непосредственным профессиональным опытом студентов старших курсов. Приведем пример из массива ассоциативных ответов на стимул ПАНКРЕАТИТ. На I и II курсах наблюдаются реакции-дефиниции: ПАНКРЕАТИТ – воспаление поджелудочной железы, болезнь поджелудочной железы, проблема с поджелудочной; болезнь поджелудочной, воспаление ЖКТ. На IV курсе помимо реакций-дефиниций появляются реакции, отражающие факторы, которые провоцируют данную болезнь: ПАНКРЕАТИТ – воспаление поджелудочной железы, болезнь поджелудочной железы; сахарный диабет, алкоголь, фастфуд. На VI курсе превалируют реакции описательного характера, а также реакции, отражающие рекомендации по лечению: ПАНКРЕАТИТ – желчь, желтый, кислый, хронический, опоясывающая боль, тяжесть после приема жирной пищи, острое поражение, опоясывающая боль; холод, голод, покой.

Подобные реакции «диагностического мышления» с актуализацией опор профессионально-ориентированного характера отражают процесс преломления мира сквозь призму профессионального сознания. Студенты старших курсов по сравнению со студентами младших курсов при опознании нозологической единицы значительно чаще обращаются к симптоматике, факторам, провоцирующим то или иное заболевание, явлениям патогенеза и этиологии, описанию клинико-морфологической картины как объяснению причин заболевания, принятыми в профессиональной медицинской среде.

На фоне рассмотренных ответов Ии. выделяется группа реакций, отражающая интеграцию опор формального и смыслового характера, а именно опоры на звукобуквенный комплекс и прецедентный феномен. Например, на I курсе предъявленная нозологическая единица ТАЛАССЕМИЯ побудила Ии. отреагировать ассоциатами Танос (злодей из кинофильма «Мстители»), и Талос (герой игровой вселенной TES в игре «The Talos Principle»), что обусловлено знанием поп-культуры. Так, время проведения эксперимента совпало с выходом заключительной части одной из самых известных историй о супергероях в киновселенной Marvel, где Танос являлся антагонистом главных героев. Данная ситуация побудила Ии. отреагировать подобным образом, так как этот фильм является крайне популярным среди молодежи и задает тренды в поведении и мировосприятии. Реакция ТАЛАССЕМИЯ – Талос также эксплицирует взаимодействие опор на созвучный стимульной нозологической единице звукобуквенный комплекс и прецедентное имя.

В реакциях Ии. II, IV и VI курсах можно выделить реакции с опорой на промежуточный элемент процесса ассоциирования. Так, например, реакция « Голубая лагуна » на стимул БРУКСИЗМ мотивирован промежуточным элементом Брук Шилдс – имя актрисы, которая сыграла главную роль в этом фильме и чье имя по звукобуквенному комплексу схоже с начальным элементом предъявленной нозологической единицы. У Ии. IV курсе опорой на промежуточный элемент процесса ассоциирования на стимул КАТАРАКТА послужила реакция Барселона, так как между стимулом и реакцией прослеживается промежуточный элемент – Каталония (автономное область в Испании, центром которого является Барселона) – слово, по начальному элементу которого, возникла ассоциация с КАТАРАКТОЙ. На VI курсе на этот же термин была дана следующая реакция вулкан. Скорее всего, речь идет о вулкане Кракатау, промежуточной ассоциации и «графическом соседе» КАТАРАКТЫ.

Кроме этого, в ответах Ии. VI курса можно наблюдать реакции синестетического характера, заслуживающая особого внимания, так как в ответах студентов I, II, IV курсов таких реакций не обнаружено. Термины - 232 -

КАТАРАКТА, ГЛАУКОМА, ОСТЕОПОРОЗ вызвали ассоциацию с цветом белый , термин ПНЕВМОНИЯ был охарактеризован как фиолетовый , термин МИОКАРДИТ – красный, ПАНКРЕАТИТ – желтый . В монографии Р.М. Фрумкиной подчеркивается, что в психике любого носителя языка существует «наивная картина мира цвета, которая фиксируется посредством языка, хотя ни процесс фиксации, ни возникающие при этом связи и отношения самим говорящим не осознаются» [6: 32]. Однако, осмелимся предположить, что в нашем эксперименте был активизирован опыт зрительных ощущений, вызванных непосредственным наблюдением клинических симптомов, проявляющихся в той или иной окраске тканей, слизистых, кожи и т.п., как, например, в случае с желтизной белков глаз и кожи при заболеваниях печени.

Ассоциативное поведение Ии. проявилось двух направлениях: с одной стороны, наблюдалось снижение эмоционально-оценочных реакций к VI курсу (от 6 % к 4 %), с другой стороны, возросло количество реакций, относящихся к профессиональному складу мышления (от 2 % до 5,6 %), выраженных в воспроизведении названии симптомов, клинических проявлений заболевания и др. Если на I курсе реакции такого склада мышления носят обобщенный характер, то к VI курсу наблюдаются развернутые ответы в описании симптоматики, степени тяжести заболевания или факторов, которые его провоцируют (например, на I курсе на стимул МИОКАРДИТ были даны следующие реакции обобщенного характера: сердце, болезнь сердца, инфаркт, миокард, заболевание сердца , в то время как на IV и VI курсах можно увидеть такие реакции: воспаление миокарда сердца, воспаление мышечного слоя сердца, воспаление сердечной мышцы, поражение миокарда, гемолитический стрептококк ).

В целом результаты проведенного психолингвистического эксперимента подтвердили предположение о поэтапном формировании профессионального видения мира будущих медиков, что находит свое отражение в динамике изменения структуры ассоциативных полей терминов как элементов метаязыка медицинской науки. Динамика ассоциативного пространства терминологической единицы увязывается с тенденцией использования профессионально-ориентированных опор смыслового уровня Ии. более старших курсах, по сравнению с Ии. младших курсов, где процент формальных реакций выше.

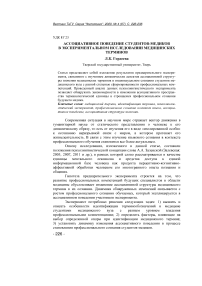

Так, на I курсе процентное соотношение профессиональноориентированных реакций на стимул АРАХНОИДИТ составило 30 %, на II курсе 43 %, на IV курсе количество профессионально-ориентированных реакций по сравнению с младшим этапом обучения увеличилось вдвое – 62 %. На старшей ступени обучения количество таких реакций составило 79 % (см. рис 1). Зафиксированную тенденцию можно трактовать как «выработку профессионального менталитета» в терминах теории профессионального становления личности Э.Ф. Зеера. [1: 10]. Наглядный рост количества профессионально-ориентированных реакций при идентификации терминов – нозологических единиц – Ии. в зависимости от этапа обучения представлен на рис. 1.

Рис. 1

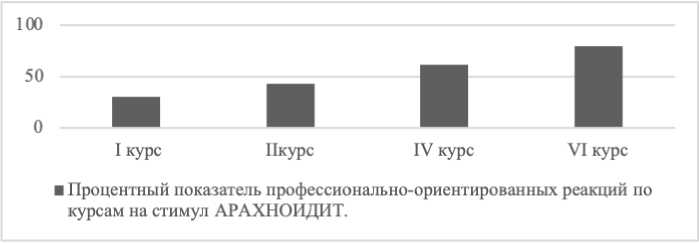

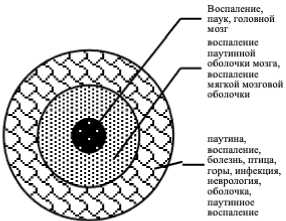

Динамика ассоциативной структуры значения термина увязывается с изменением качества самого ассоциативного поля. На рисунках 2-5 представлены ассоциативные поля термина АРАХНОИДИТ для каждого курса. Профессионально-ориентированные реакции у Ии. младшего курса находятся на периферии, в то время как ядро ассоциативного поля составляют интеграции опор формального (с опорой на схожий звукобуквенный комплекс по начальному элементу) и смыслового уровней (описательная реакция обобщенного характера) (см.рис.2). На втором курсе профессиональноориентированные реакции дефинитивного характера появляются уже в ядре ассоциативного поля. В ближнем к ядру слое также находятся профессионально-ориентированные реакции обобщенного характера. На периферии отмечается преобладание не профессионально-ориентированных реакций смыслового типа (см. рис.3)

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

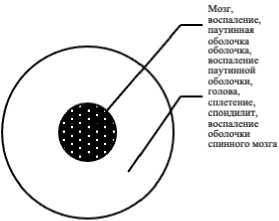

Рис. 5

По мере роста уровня подготовки изменяются как качественные, так и количественные характеристики ассоциативного поля. Так, например, на IV курсе количество слоев ассоциативного поля сокращается (на младших курсах 4 круга, на IV курсе всего 3). Как в ядре, так и на периферии превалируют профессионально-ориентированные реакции дефинитивного, описательного характера (см. рис. 4).

На VI курсе количество слоев ассоциативного поля сокращается вдвое: вместо 4 кругов (как у младших курсов) остается всего 2 (см. рис. 5). В ядре ассоциативного поля присутствуют смысловые профессиональноориентированные реакции обобщенного и дефинитивного характера. В следующем слое наблюдаются профессионально-ориентированные синонимичные реакции развернутого характера.

Таким образом, можно утверждать, что качественные и количественные изменения в структуре ассоциативного поля медицинского термина связаны с развитием профессиональных компетенций Ии. – студентов медицинского вуза.

Полученные результаты свободного ассоциативного эксперимента подтвердили предположение о поэтапном формировании профессионального видения мира будущих медиков, что находит свое отражение в динамике изменения структуры ассоциативных полей терминов как элементов метаязыка медицинской науки.

ASSOCIATIVE BEHAVIOR OF MEDICAL STUDENTS

Список литературы Ассоциативное поведение студентов-медиков в экспериментальном исследовании медицинских терминов

- Зеер Э.Ф. Психология профессий: Учебное пособие для студентов вузов / Э.Ф. Зеер. М.: Академический проект, 2003. 336 с.

- Лурия А.Р. Язык и сознание / А.Р. Лурия. СПб.: Питер, 2019. 336 с.

- Международная классификация болезней 10-го пересмотра. URL: https://mkb-10.com/. Дата обращения: 15.07.2020. - Загл. с экрана.

- Платонов К.К. Вопросы психологии труда / К.К. Платонов. М.: Медицина, 1970. 264 с.

- Словарь медицинских терминов. URL: https://medicinskie-terminy.slovaronline.com/. Дата обращения: 15. 07. 2020. Загл. с экрана.

- Фрумкина Р.М. Цвет, смысл, сходство / Р.М. Фрумкина. М.: Наука, 1984. 170 с.

- Ханина И.Б. Динамика профессиональной семантики как показатель формирования профессионального мира / И.Б. Ханина // Психология субъективной семантики: истоки и развитие. М.: Смысл, 2011. 472 с.