Атрибуция успехов и неудач как ресурс проектирования профессионально-личностного развития студентов

Автор: Смирнова П.В., Цаплина О.В.

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Психология

Статья в выпуске: 2, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье даются определения атрибуции успеха и неудачи профессионально-личностного развития. Авторы репрезентируют результаты выявленных имплицитных представлений юношей и девушек о некогнитивных факторах жизненной успешности. В процессе качественного анализа рассуждений студентов о жизненном пути известных личностей был выделен высокий уровень развития некогнитивных факторов и предикторов будущих достижений личности, таких как твердость характера, сила духа, способность самостоятельно учиться, целеустремленность, одержимость идеей, умение управлять своим временем, поддержка близких людей и другие. С целью закрепления полученного знания о факторах, способствующих успешности известных и референтных для испытуемых персон, студенты разработали и представили проект индивидуальной программы личностного саморазвития. В качестве первостепенных направлений последнего современные юноши и девушки выделили физиологическое и интеллектуальное. Среди возможных значимых рисков в реализации разработанной программы саморазвития студенты указали на нехватку времени, лень, прокрастинацию и потерю мотивации.

Атрибуция успеха и неудачи, юношеский возраст, успешность личности, некогнитивные факторы успешности, профессионально-личностное развитие, программа саморазвития

Короткий адрес: https://sciup.org/149145304

IDR: 149145304 | УДК: 159.9.072 | DOI: 10.24158/spp.2024.2.6

Текст научной статьи Атрибуция успехов и неудач как ресурс проектирования профессионально-личностного развития студентов

1,2Московский городской педагогический университет, Москва, Россия , ,

,

,

Введение . Ситуация развития современного человека – это условия социальной и экономической неопределенности, но одновременно и разнообразие выбора жизненных сценариев. В современном мире востребована активная, творческая личность, которая способна к самопострое-нию своего жизненного пути на основе профессионально-личностного развития.

Локомотивом его становятся не столько социальные институты, сколько сама личность. Человеку сегодня необходимо постоянно продолжать свое развитие и самостоятельно управлять личностным становлением, то есть осуществлять саморазвитие. Любому специалисту важно знать свои сильные стороны, использовать творческий подход ко многим задачам в любой профессии. Это требование конкурентоспособности. Ценятся профессионалы, старающиеся соответствовать меняющимся требованиям, критериям оценки эффективности, стремящиеся осваивать новые технологии, думающие креативно и т. д.

Немаловажным фактором может стать сформированное представление личности о факторах жизненного и профессионального успеха (Цаплина, 2019). Уже в период юности человеку свойственно становление умозаключений о причинах, способствующих достижениям, построение атрибуций (объяснение причин) успеха и неудач, которые впоследствии могут стать либо ресурсом для личностного самосовершенствования, либо стереотипом, мешающим в выборе стратегии личностного роста (Akhmetova et al., 2015).

Атрибуция успеха и неудачи представляет собой интеллектуальную операцию, направленную на объяснение причин успешности или неуспешности достижения результата. Формирование ее становится частью мотивации и непосредственно влияет на способность и желание преодолевать возникающие сложности и препятствия в жизни. Атрибуция успеха или неудачи также участвует в стереотипизации психологических или социальных явлений в сознании личности. Данный процесс имеет диалектическую природу и значение для психики конкретной личности: сформированные стереотипы, безусловно, позволяют автоматизировать мыслительный процесс и поведенческие реакции, однако значительно искажают восприятие действительности и способствуют формированию психологических барьеров.

В современных психолого-педагогических исследованиях выделены различные факторы, способствующие достижению жизненной, академической и профессиональной успешности личности. Среди них особый акцент сделан на соотношении когнитивных и некогнитивных факторов успешности в разных сферах жизни личности (Эффективность базовых предикторов учебной успешности ребенка на ранних этапах образования …, 2018; Попов и др., 2013; Duckworth et al., 2007; Кукушкина, 2020). И те, и другие рассматриваются в качестве ключевых предикторов будущих достижений. Среди некогнитивных выделяют упорство, настойчивость, твердость характера, стрессоустойчивость, способность сопротивляться отвлекающим соблазнам, мотивацию, локус контроля и др.

Кроме того, важны и средовые факторы. В юношеском возрасте на этапе получения высшего образования одним из важнейших факторов, способствующих развитию и профессиональному становлению студента, является личность и стилистика преподавателя. Неслучайно сегодня активно применяются тьюторские технологии на всех ступенях образования.

Современное состояние исследований по проблеме профессионально-личностного развития отличает многообразие подходов и поиск альтернативных технологий и методик в этой области, так как сегодня популярна идея развития личностного потенциала в совокупности с профессиональной самореализацией, хотя следует отметить отсутствие лонгитюдных, комплексных исследований эффективности различных средств в данной области развития личности. Излишняя увлеченность компетентностным подходом к формированию содержания профессионального образования привела к тому, что теряется понимание того, каким должен стать специалист, не только у студентов, но и у самих преподавателей вуза. Меньше уделяется внимания личностному развитию обучающихся, формированию у них ценностно-смысловых ориентаций и навыков творческой самореализации за счет акцента на технологической подготовленности. Результаты исследований говорят о негативной динамике профессиональной идентичности студентов в условиях цифровой трансформации образовательной среды, в том числе в рамках девиации общения (Динамика профессиональной идентичности студентов в цифровизации образовательной среды и ее девиации …, 2022; Профессионально-личностное развитие будущего учителя в условиях цифровизации образования …, 2023).

Существует множество исследований, которые репрезентируют модели профессиональной деятельности и личностных качеств, но также важны и другие механизмы профессионального развития, например, убеждения, ценности, идентификация1, в том числе атрибутирование, когнитивные искажения и социальные стереотипы, с которыми человек уже приходит в вуз или которые там начинают формироваться.

Профессионально-личностное развитие – это изменение личностной сферы на этапах профессиональной подготовки и деятельности, направленное на успешность в труде. Это сложный, многоступенчатый процесс развития человека как личности, ее индивидуальности в профессиональной деятельности. Немаловажным фактором для него являются компоненты субъективного характера – отношение личности к выбранному направлению деятельности, профессиональные идеалы, атрибутирование и стереотипы восприятия (Фролова, 2014).

Методы исследования . Учебная исследовательская работа – одна из традиционных форм занятий в университете, реализуемая через обучение основам научно-исследовательской деятельности в процессе подготовки курсовой или выпускной квалификационной работы. Следует сказать, что данная форма учебной деятельности подходит далеко не для всех студентов.

В настоящей статье речь пойдет о возможностях включения элементов исследовательской практики в изучение материала элективных модулей для студентов первых курсов разных специальностей. В Московском городском педагогическом университете с 2016 г. студентам первых трех лет обучения предоставляется возможность выбора элективных курсов непрофессиональной направленности. Ежегодно большим интересом у обучающихся вуза пользуются модули по психологической тематике. Во многом это обусловлено стремлением молодых людей разобраться в себе, получить ответы на некоторые из своих личностных запросов и психологическую поддержку. Основная задача юношеского возраста состоит в сложном поиске своей идентичности, которая обретается постепенно через рефлексивное переосмысление личного опыта, ценностей, целей2 (Varis et al., 2023).

Рассмотрим, в чем состоит процедура учебного исследования, которое реализуется нашим коллективом уже на протяжении восьми лет. В рамках одной из элективных учебных дисциплин «Психология успеха и достижений личности» студентам необходимо в течение учебного периода выполнить небольшое исследование на тему «Правда и мифы об успешных людях».

С учетом того, что опыт студентов в исследовательской деятельности разнится, первым этапом данной учебной работы является краткий обзор, в котором обозначены основные смыслы, структура и методы исследовательской работы. На втором этапе предусмотрено коллективное обсуждение данной проблематики. Далее группой совместно вырабатываются гипотезы, которые предстоит подтвердить или опровергнуть в ходе дальнейшей аналитической работы. Приведем примеры некоторых предположений, которые озвучивают студенты в ходе обсуждения при поверхностном рассмотрении темы исследования: «Для достижения успеха необходима удача, удачное стечение обстоятельств», «Некоторые качества личности особенно способствуют достижению успехов», «Невозможно прийти к достижениям без поддержки близких, семьи», «Одаренность важна для жизненной успешности», «Любой человек может быть успешным и иметь достижения» и др.

На третьем этапе исследования обучающиеся проводят эмпирическую проверку своих предположений посредством анализа данных из различных текстовых и видеоисточников (архивы, интервью, автобиографии, биографии, продукты творчества, опросы и пр.).

Ключевым методом исследования является метод «анализа конкретного случая» («case study»). Каждый студент выбирает персону, которую можно идентифицировать как имеющую значимые достижения в любой из сфер деятельности. Это может быть кто-то из современников или вдохновляющая студента личность из истории. На заключительном этапе студенты представляют свои исследования и формулируют выводы относительно совместной коллективной работы.

Первоначально в качестве респондентов привлекались студенты первых курсов, далее были охвачены обучающиеся вторых и третьих курсов. Интересно, что некоторые выборы успешных, по мнению студентов, личностей традиционно сохраняются из года в год, но есть и некоторые нюансы. Ниже представлены сравнительные данные выборов студентов разных лет обучения, проходивших обучение только очно (2016–2019 гг.); в дистанционном формате в связи с локдауном из-за COVID-19 (2019–2021 гг.); очно с применением дистанционных технологий (2021–2023 гг.).

Всего в исследовании в разные годы приняли участие более 300 студентов.

Результаты исследования и их обсуждение. Рассмотрим некоторые из полученных результатов. Интересно, что в разные годы среди выбранных студентами успешных личностей были представители примерно одних и те же сфер профессиональной деятельности: артисты, режиссеры, ученые, изобретатели, политики, предприниматели, блогеры, представители шоу-бизнеса, обычные люди, чьи жизненные истории однажды получили общественную огласку. При этом в разные годы данные профессиональные категории количественно дифференцировались. Так, если в 2016–2018 гг. в большей степени студенты выбирали для анализа судьбы всемирно известных персон (поровну представителей прошлых исторических эпох и современных деятелей). Например, в выборке первокурсников 2016–2017 учебного года было отмечено следующее распределение профессиональных сфер личностей, которых студенты идентифицировали как успешных: люди искусства (31), а именно писатели и режиссеры (19), певцы и музыканты (6); актеры и шоумены (6); предприниматели (17); ученые, философы и педагоги (13). В данном списке наибольшее число выборов получил американский мультипликатор Уолт Дисней (6), а также писатель Стивен Кинг (6); далее в рейтинге стояли такие предприниматели-новаторы, как Стив Джобс (3), Роберт Киосаки (3), полковник Сандерс, основатель сети КФС (3). Некоторую долю студентов (8) заинтересовали персоны современных блогеров и вполне обычных людей, преодолевших тяжелые жизненные испытания и ставших популярными.

Анализируя жизненный путь известных личностей, студенты отметили, что у всех обозначенных ими персон были некоторые сходные черты: способность самостоятельно учиться и добывать знания, нацеленность на результат, сильный и волевой характер, умение планировать и управлять временем, гибкость, толерантность к новым, неопределенным ситуациям, способность извлекать выгоду из самых разных обстоятельств, вера в себя, поддержка родственников, учителей, наставников и прочее. Все обозначенные выше характеристики относятся к некогнитивным предикторам.

Поразительно схожи жизненные правила, сформулированные выдающимися личностями, все они обладали высоким уровнем некогнитивных способностей. Так, Стивен Кинг в автобиографии отмечает: «Люби то, что делаешь; ищи новые идеи; хорошие идеи не забываются, они крутятся в голове; наслаждайся процессом; не бойся неудач»1. Стив Джобс во всех своих выступлениях и интервью подчеркивал, что у него не было задачи заработать миллионы, он, в первую очередь, делал то, что нравится. Известный режиссер Стивен Спилберг был сосредоточен на изготовлении качественного кино, увлечен творческим процессом.

Кроме того, люди, достигшие значимых результатов, с благодарностью вспоминают поддержку родственников на протяжении их пути к успеху, которому предшествовали длительные этапы неудач и промахов. Уже упомянутый нами Стивен Кинг с одобрения своей матери начинает писать книги ужасов, чтобы преодолеть мучившие его страхи. Писательское ремесло спасает его от отчаянья и депрессии в течение всей жизни. Прежде чем его первая книга вышла в свет, писатель получил тридцать отказов издателей. Не сдаться, а продолжать идти к своей цели ему помогла поддержка супруги. Альберт Эйнштейн закончил обучение и состоялся как личность благодаря своей матери, ее безграничной вере в него и поддержке. В школе не могли распознать у него дислексию и просто отказались обучать.

Также во многих проанализированных нами случаях ничего бы не вышло без сильной воли и трудолюбия человека. К.Э. Циолковский вспоминал, что смог состояться в жизни благодаря усиленному обучению для компенсации глухоты: «Почему же у брата с сестрой не проявились сильная воля отца и талант матери? Потому что у меня была глухота»2.

Нетрудно заметить, что само понятие успешности и достижений личности значительно зависит от эпохи, культуры, и часто его содержание радикально отличается для разных людей. Тем не менее, проанализировав и выделив стратегии творчества и достижений успешных личностей, студенты получили вдохновляющий ресурс. Приведем фрагменты отзывов из завершающей устной рефлексии юношей и девушек: «Меня вдохновили примеры успешных людей, если они смогли, смогу и я», «Узнавание и прослеживание жизненного и профессионального пути определенных персон оказалось очень мотивирующим», «Многие определяющие факторы оказались сходными в судьбе людей, добившихся значимых результатов в жизни: упорство, умение не сдаваться, вера и поддержка близкого человека и пр.».

Студенты отметили, что сегодня успешные и состоявшиеся личности в первую очередь ассоциируются с финансовой состоятельностью и известностью и часто не обладают каким-то ярким талантом, о чем свидетельствует успех многих популярных блогеров.

И, конечно, важнейшим итогом проведенного коллективного исследования студентов является возникновение у юношей и девушек новых вопросов. Только изучив детально биографию личности, сравнивая факты и истории других выдающихся людей, можно усомниться в том, что значимые материальные достижения – это всегда успешность.

В качестве закрепления полученного знания о факторах, способствующих успешности известных и референтных для испытуемых личностей, мы предложили студентам разработать и представить проект индивидуальной программы личностного саморазвития (на 6 месяцев), цель которой – сформировать у обучающихся готовность к личностному росту на основе развития способности к самопознанию, рефлексии, самоанализу и самосовершенствованию.

Такой метод самопрограмирования, на наш взгляд, должен был позволить студентам выработать конкретную программу действий. Причем при планировании предлагалось учесть следующие условия:

– цель программы сформулировать как образ результата;

– задачи представить как итог декомпозиции цели (разделение целого на части);

– назвать перечень мер, необходимых для решения задач;

– указать требуемые ресурсы, в том числе время;

– представить способы реализации программы.

Работа над программой саморазвития и ее воплощением включала в себя традиционные этапы любого процесса управления, а именно: самоанализ, постановку целей, планирование, практическую реализацию и анализ результатов. Следует отметить, что наибольшую активность студенты проявляли на этапе самопознания и рефлексии. Было видно, что юноши и девушки заинтересованы в интроспекции собственных особенностей характера, мотивации поступков, са-моотношения и т. д. Причем им было интересно познание себя как во внешнем мире (поведение, поступки, способность к определенной деятельности и общению), так и во внутреннем (эмоции, чувства, ценности, стремления, желания, мечты).

На этапе самопознания и самоанализа со студентами применялись такие методики, как «Колесо жизненного баланса», «Окно Джохари», «Мои сильные стороны», «Мои ценности», «Мои роли», «Кто Я?», «Я бываю разным». Кроме того, обучающиеся выполнили ряд тестов, анализ результатов которых позволил им углубить собственные психологические представления о себе. Например, «Тест смысложизненных ориентаций» (адаптированная версия теста «Цель в жизни» В. Франкла), опросник диагностики самоактуализации личности САМОАЛ (адаптированный тест самоактуализации Шострома).

На этапе постановки целей применялась методика «Дерево целей». Кроме того, студенты заполняли таблицу, основанную на результатах самопознания, что помогало им определить важные для них направления саморазвития (табл. 1).

Таблица 1 – Целеполагание на основе результатов самопознания

Table 1 – Goal Setting Based on the Results of Self-Knowledge

|

Кто Я? |

Что я хочу? |

Что у меня есть? |

Куда я буду двигаться? |

Что мне может помешать? |

|

|

Что я о себе узнал (а) |

Мои цели (жизни, саморазвития, на ближайшее будущее) |

Мои достоинства / ресурсы |

Мои недостатки / дефициты |

Мои направления саморазвития |

Возможные риски и препятствия, которые я могу встретить |

На этапе планирования студенты заполняли данную им форму индивидуальной программы личностного саморазвития. В программе были представлены следующие пункты: актуальность, цель, задачи, необходимые условия, план-график саморазвития, предполагаемые результаты, возможные риски, анализ реализации программы.

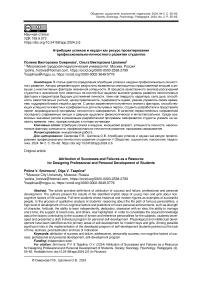

Проведя контент-анализ разработанных индивидуальных программ саморазвития студентов, мы выявили, что в основном в качестве саморазвития ими выбирались такие направления, как физическое, физиологическое, творческое, социальное, духовное, интеллектуальное и профессиональное. Путем ранжирования выборов определились наиболее и наименее выбираемые направления саморазвития (рис. 1).

Рисунок 1 – Анализ выборов направлений саморазвития студентов

Figure 1 – Analysis of the Choice of Directions for Students’ Self-Development

Итак, по результатам выборов направлений саморазвития на первом месте стоит физиологическое развитие. Чаще всего студенты указывали на следующие первоочередные задачи для себя в этом направлении: наладить правильный режим дня, начать питаться здоровой пищей, избавиться от вредных привычек и научиться медитации.

На втором месте по выборам – интеллектуальное развитие. В этом направлении студенты прежде всего планировали начать изучать иностранные языки, уделять больше времени чтению книг, целенаправленно работать над развитием собственной памяти, внимания, логического мышления.

Физическое развитие студенты также считают немаловажной задачей саморазвития и предполагают заниматься физическими тренировками и бегом, формировать правильную осанку и пресс, снизить вес.

Творческое развитие также популярно в студенческой среде и направлено прежде всего на совершенствование своих способностей в хобби. Среди увлечений студенты называли самые разные занятия: кондитерское дело, тату, маникюр, воздушную гимнастику и др. Многие занимаются художественной деятельностью – рисованием, лепкой, гончарным искусством, игрой на музыкальных инструментах, вокалом.

Социальное развитие юноши и девушки в перспективе видят как расширение круга знакомств и друзей, нахождение единомышленников, участие в социальных проектах. В планах участников исследования – сепарация от родителей или, наоборот, сближение с ними, а также выход из нежелательных («неприемлемых», «неподходящих») отношений.

В направлении духовного развития студенты стремятся к посещению театров, концертов, получению возможности путешествовать, заниматься самопознанием, повышением самооценки, развивать личностные качества: пунктуальность, уверенность, экономность и пр. Особо часто отмечалось у респондентов желание работать над эмоциональным развитием, а именно, коррекция тревожных и панических состояний, развитие контроля над собственными эмоциями.

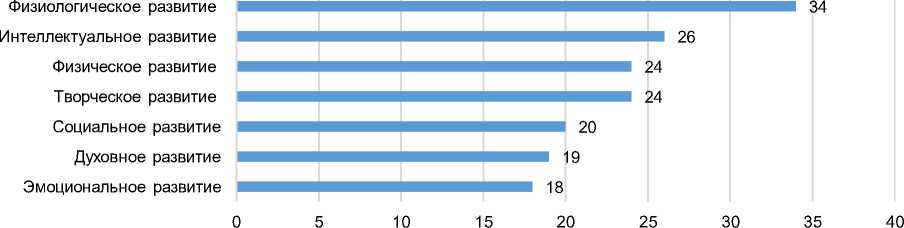

Далее мы просили юношей и девушек назвать и проранжировать возможные риски в реализации намеченной ими программы саморазвития (рис. 2).

Рисунок 2 – Возможные риски в реализации программы саморазвития (по мнению студентов)

Figure 2 – Possible Risks in Implementing a Self-Development Program According to Students

В результате участники исследования представили следующий список (по ранжиру): нехватка времени (13); лень, прокрастинация (11); потеря мотивации (11); недостаток материальных средств (10); страх, что ничего не получится (8); отсутствие поддержки (6); неследование плану (3); неуверенность (2); жизненные установки (2); неудачи в прошлом (2).

Заключение. Таким образом, можно сказать, что нет четких связей между профессиональной направленностью сферы обучения студентов и выбором ими образца для формирования представлений о жизненном успехе. Зато мы можем проследить некоторую динамику изменений, связанных с возрастом студентов (различия выборов и представлений об успехах обучающихся первого, второго и третьего года обучения в университете). Кроме того, четко видно отражение социальных и экономических изменений в представлениях об успешности в юношеском возрасте. Так, после нескольких волн ковидных ограничений разной степени тяжести и ухудшения общемировой и финансовой обстановки юноши и девушки в качестве титульного представления о жизненной успешности предъявляли финансовую состоятельность.

В качестве полученного педагогического эффекта хотелось бы отметить, что проведенный контент-анализ письменных нарративов, представленных студентами, позволил заключить, что содержание элективного курса было успешно освоено обучающимися. Представления о будущем стали более реалистичными. Обучающиеся вуза получили практические умения в построении и реализации программы саморазвития личности, что в свою очередь может лечь в основу формирования навыка программного подхода к профессионально-личностному развитию студентов.

Список литературы Атрибуция успехов и неудач как ресурс проектирования профессионально-личностного развития студентов

- Бодалев А.А., Рудкевич Л.А. Как становятся великими и выдающимися? М., 2003. 286 с.

- Динамика профессиональной идентичности студентов в цифровизации образовательной среды и ее девиации / Е.В. Аршинова [и др.] // Профессиональное образование в России и за рубежом. 2022. № 1 (45). С. 116–121. https://doi.org/10.54509/22203036_2022_1_116.

- Кукушкина Ю.А. Исследование вклада критического мышления в успешность решения профессиональных задач экспертами // Психология одаренности и творчества. М., 2020. С. 210–214.

- Попов С.Д., Тюменева Ю.А., Ларина Г.С. Жизнь после 9-го класса: как личные достижения учащихся и ресурсы их семей влияют на жизненные траектории // Вопросы образования. 2013. № 4. С. 310–334. https://doi.org/10.17323/1814-9545-2013-4-310-334.

- Профессионально-личностное развитие будущего учителя в условиях цифровизации образования / Е.Н. Герасимова [и др.]. Елец, 2023. 166 с.

- Фролова Е.В. Взаимосвязь стилевых особенностей восприятия с успешностью обучения студентов вузов // Академический журнал Западной Сибири. 2014. Т. 10, № 3 (52). С. 124–125.

- Цаплина О.В. Формирование позитивного образа мира и образа «я» в процессе обучения в высшей школе // Ребенок в образовательном пространстве мегаполиса. М., 2019. С. 207–211.

- Эфроимсон В.П. Генетика гениальности. М., 2019. 480 с.

- Эффективность базовых предикторов учебной успешности ребенка на ранних этапах образования / А.И. Савенков [и др.] // Известия института педагогики и психологии образования. 2018. № 3. С. 98–107.

- Akhmetova G., Mynbayeva A., Mukasheva A. Stereotypes in the Professional Activity of Teachers // Procedia – Social and Behavioral Sciences. 2015. Vol. 171. P. 771–775. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.190.

- Duckworth A.L., Peterson C., Matthews M.D., Kelly D.R. Grit: Per-severance and Passion for Long-Term Goals // Journal of Personality and Social Psychology. 2007. Vol. 92, iss. 6. P. 1087–1101. https://doi.org/10.1037/0022-3514.92.6.1087.

- Varis S., Heikkilä M., Metsäpelto R., Mikkilä-Erdmann M. Finnish Pre-service Teachers’ Identity Development after a Year of Initial Teacher Education: Adding, Transforming, and Defending // Teaching and Teacher Education. 2023. Vol. 135. Р. 104354. https://doi.org/10.1016/j.tate.2023.104354.