Аутопсихологический механизм аутодеструктивного поведения подростков

Автор: Ипатов Андрей Владимирович

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Психология

Статья в выпуске: 12, 2020 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена актуальной проблеме аутодеструктивного поведения у подростков. Оно направлено не на самореализацию человека, а на саморазрушение, деградацию и преждевременную смерть. Движущими силами такого поведения являются противоречия самосознания. Автор анализирует характеристики самосознания подростков, его противоречивость и пути разрешения этих противоречий вне зависимости от вида аутодеструкции и гендера несовершеннолетних. Посредством серии диагностических исследований и статистических процедур установлен аутопсихологический механизм аутодеструктивного поведения как способ разрешения противоречий самосознания. В исследовании приняли участие 100 подростков с аутодеструкцией. Ее сутью являются противоречие как стремление разрешить саморазрушительные побуждения и неумение это стремление конструктивно реализовать. Подростки считают, что они способны управлять своим поведением, и это же качество личности вызывает у них чувство самообвинения. Побеждает вторая позиция, в результате чего срабатывает психологическая защита. Чтобы объяснить свою неспособность прекратить аутодеструктивное поведение, несовершеннолетние объявляют себя тревожными (внушаемыми). На негатив со стороны окружающих они отвечают принятием групповых норм без учета их социальной составляющей.

Аутодеструктивное поведение, противоречия самосознания, аутопсихологический механизм, подросток

Короткий адрес: https://sciup.org/149134513

IDR: 149134513 | УДК: 159.9.072.43-053.6 | DOI: 10.24158/spp.2020.12.28

Текст научной статьи Аутопсихологический механизм аутодеструктивного поведения подростков

В подростковом возрасте наблюдается всплеск аутодеструктивного поведения. Оно препятствует самореализации и направлено на саморазрушение [1].

При проведении исследования и написании статьи мы опирались на определение психологического механизма, данное Л.И. Анциферовой. Психологические механизмы – «закрепившиеся в психологической организации личности функциональные способы ее преобразования, в результате чего появляются различные новообразования, повышается или понижается уровень организованности личностной системы, меняется режим ее функционирования» [2, с. 8].

Аутодеструкция в период ее становления не является болезнью, дезадаптацией, это работа личности по осмыслению себя, поведения, общения [3]. В данном случае сбои саморегуляции свидетельствуют о нарушениях в работе личности, неполадках на личностном уровне жизнедеятельности. Мы предполагаем, что первопричина саморазрушения – искажение личностного развития в направлении регресса.

Рассматривая механизмы формирования саморазрушения в ключе главных векторов развития в подростковом возрасте – знания о мире, самом себе и взаимодействия с социальным окружением, можно предположить, что составляющие самосознания (когнитивные, эмоционально-оценочные и поведенческие) определяют аутопсихологический механизм становления и коррекции аутодеструкции. Аутопсихологический механизм аутодеструктивного поведения несовершеннолетних можно представить как противоречия самосознания и способы их разрешения.

Методологической основой исследования явилось утверждение Л.С. Выготского о детерминации отклоняющегося поведения у детей, которую он видел в меж- и внутриличностных конфликтах [4, с. 178]. С нашей точки зрения, аутодеструктивное поведение – это неконструктивный вариант снятия внутриличностных противоречий, слабость личности (самосознания).

Внутренний мир человека сложен и противоречив, абстрагируясь, можно выделить три его уровня (индивид, социальный индивид, личность). По мнению Г.С. Салливана, личность – это сплав межличностных отношений, оказывающих влияние на становление мировоззрения, стремление к контакту или его избегание [5]. Величина расстройства коммуникаций определяет психологическое здоровье человека. Личностно зрелый, позитивно мыслящий человек разрешает внутренние противоречия в ключе самопознания и саморазвития.

Знание о самом себе и мире (самосознание) формируется и «живет» в диалоге. Доброжелательный диалог позволяет конструктивно решать конфликты в социуме (межличностные отношения).

Дефицитарность самосознания, негативное самоотношение возникают из детско-родительских отношений, взаимной нелюбви и бездушия. Социум, в котором ребенок живет, может рассматриваться как благоприятный или неблагоприятный для его развития, удовлетворения его потребностей – это фактор развития и нарушения развития.

Подросток стремится овладеть собственным поведением, осознать свой внутренний мир. Трансформация его личности идет в направлении развития произвольности. «Овладение своим поведением развивается не в меру роста произвольных “волевых” усилий, но в меру развития умений пользоваться различными способами “опосредования” деятельности, включая использование речи и различных символических систем (образов, графических символов и т. д.)» [6, с. 185]. В этом возрасте происходит становление психологической структуры (личности), ответственной за сознательную регуляцию отношений с миром. Однако именно в силу сензитивности данного периода эта система уязвима для деструктивных факторов. Одним из них выступает социальная дезадаптация, в этом случае страдают механизмы личностной регуляции – самоотно-шение и самоконтроль [7]. Как мы отмечали ранее, в формировании аутодеструктивного поведения аутопсихологический механизм является ведущим [8].

Мы предприняли эмпирическое исследование структуры самосознания (противоречий, способов их разрешения) у подростков с аутодеструкцией вне зависимости от пола несовершеннолетних.

Организация (выборка, методики) исследования . Возраст подростков составил 13–14 лет, количество – 100 человек. Индекс аутодеструкции для данной группы равен 0,38. Он рассчитывался по формуле k = M/cN, где М – число несовершеннолетних с элементами аутодеструктивного поведения (регулярность, нерегулярность, эпизодичность поступков); с – сумма видов аутодеструкции (потребление алкоголя, табака, наркотиков; самоповреждения; прогулы и т. д.); N – количество подростков в группе [9]. Значение индекса k варьирует в пределах от 0 до 1. Регулярность – частая повторяемость поступков во времени, отсутствие признаков физической зависимости. Подростки, обладающие этим признаком, входят в группу риска, их еще не от чего лечить. Нерегулярность характеризуется повторами от случая к случаю, редкими поступками. Эпизодичность – однократностью поступка. В изучаемую группу вошли подростки-аутодеструк-танты (регулярная и нерегулярная аутодеструкция).

Гипотеза исследования заключается в том, что движущими силами аутодеструктивного поведения как девиантного развития личности подростка являются противоречия самосознания (неконструктивный вариант их разрешения).

Методики исследования:

-

1) анкета «Индекс аутодеструкции», показатели выступают критериями (индикаторами) отнесения членов группы к аутодеструктантам [10];

-

2) опросник «ДАП-II» («Девиантно-аддиктивное поведение»), позволяет выявить склонность к аутодеструктивному поведению, данные говорят о пути разрешения внутренних противоречий (поведенческие индикаторы);

-

3) опросник самоотношения (ОСО) В.В. Столина, С.Р. Пантилеева;

-

4) анализ личностных свойств (Р. Кеттелл; Т. Дембо – С. Рубинштейн, вариант И.И. Мамай-чук), выявление у подростка адекватности самовосприятия осознаваемых психологических качеств;

-

5) многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» А. Маклакова, позволяет определить личностный адаптационный потенциал.

В рамках корреляционного анализа (метода Пирсона) интерпретации подверглись наиболее сильные и достоверные связи (величина коэффициента r ≥ 0,6 при p ≤ 0,05).

Результаты исследования и их обсуждение . Итоги исследования приведены в таблице 1. Подростки позиционируют себя как тревожных (внушаемых), их представления о себе (образ «я») противоречивы. У несовершеннолетних выявлена склонность к аддиктивному поведению. Однако в науке существует точка зрения, что девиации – неотъемлемый атрибут подросткового возраста [11]. Подростки с аутодеструктивным поведением не стремятся к саморазвитию (самораскрытию), они выбирают психологическую защиту своего «я» от аутоагрессии.

Таблица 1 – Особенности сферы самосознания подростков

|

Диагностический параметр |

Экспериментальная группа |

|

Называемая самооценка |

Тревожность (7,5 ± 0,54) Внушаемость (2,6 ± 0,5) |

|

Самоотношение |

Конфликтное: низкое самоуважение (7,58 ± 1,08) и высокая самоуверенность (4,7 ± 0,8); аутосимпатия (9,0 ± 0,8) и самообвинение (4,7 ± 1,4); слабый самоинтерес (4,9 ± 0,6) и высокое саморуководство (3,7 ± 0,6); ожидаемое отрицательное отношение других (8,6 ± 0,9) и самопринятие (4,8 ± 0,7) |

|

Переживаемая самооценка |

Самоконтроль (5,8 ± 0,8) Эмоциональная устойчивость (5,4 ± 0,9) Беззаботность (4,4 ± 1,2) Коллективизм (3,9 ± 0,7) |

|

Склонность к аутодеструкции |

Выраженная предрасположенность к аддиктивному поведению (29,71 ± 2,5) и предрасположенность суицидальному поведению (23,8 ± 1,9) |

|

Личностный адаптивный потенциал |

Низкий (73,63 ± 5,44) |

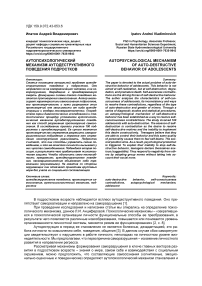

Выявлены следующие противоречия (рисунок 1): негативное отношение к эмоциональной устойчивости, положительно воспринимаемой другими (I); обвинение за самоконтроль и уважение себя за него (II); неопределенность по поводу осознания «я» (III): «горжусь собой за способность управлять поведением» и «люблю беззаботность».

А/смп – аутосимпатия, Эм уст – самооценка эмоциональной устойчивости, С/конт – самооценка самоконтроля, С/обв – самообвинение, Отр с/от – отраженное самоотношение, С/увж – самоуважение, Бсп – самооценка беспечности, С/рук – саморуководство. Остальные пояснения см. в тексте

Рисунок 1 – Психологические противоречия подростков

Подростки хотят остановить аутодеструктивные стремления, прикладывают усилия в этом направлении, но отсутствие ресурсов не позволяет реализовать данную интенцию, которая сменяется самообвинением. Критика себя, внутренне напряжение заставляют «включить» самозащиту, усиливается переживание себя как тревожного и зависимого, что снижает самообвинение. Однако при этом они ожидают усиления негативного отношения к себе со стороны окружающих. Данное противоречие несовершеннолетние разрешают через конформное поведение, подчинение и принятие предлагаемой роли в группе – это уход от личной ответственности (перекладывание ее на других) и отрицательные эмоции в отношении самого себя.

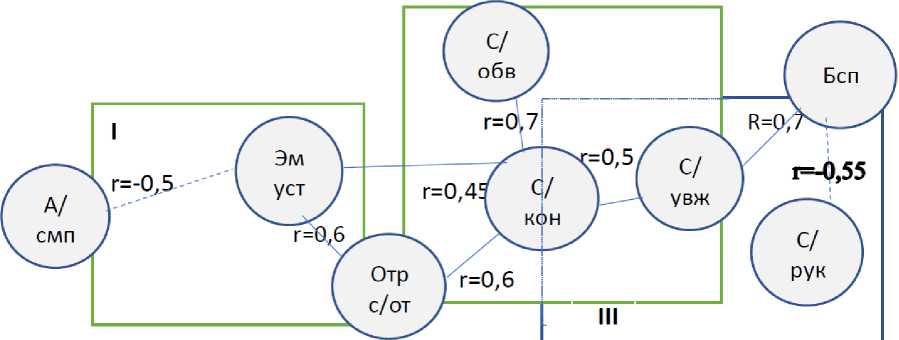

Психологические противоречия у подростков определяются противоречием между способностью к самоконтролю (и саморегуляции) и ее оценкой самими подростками. В результате его разрешения несовершеннолетние отказываются от саморегуляции (считая, что они не способны к самоконтролю) и некритично принимают социальные внушения (управляемое извне поведение), а это и есть саморазрушение и отказ от личности (ее развития) (рисунок 2).

Рисунок 2 – Аутопсихологический механизм реализации аутодеструкции подростками

Аутодеструкция для подростков представляет собой уход от себя истинного. Психологические переживания они преодолевают не путем рассуждения, анализа (осмысления) ситуации, не диалогически, а через принятие одного из полюсов противоречия. В данном случае не развивается способность к личностной саморегуляции (осознанность).

Можно констатировать, что стремление преодолеть аутодеструктивные побуждения и неспособность продуктивно его реализовать (противоречие) запускают саморазрушение. Нарушая поведение, подростки пытаются ужесточить самоконтроль. При этом у них возрастает чувство вины, они ждут позитивной поддержки со стороны других.

Во внутреннем плане происходит борьба с самим собой, в самосознании заостряются разнополярные смысловые позиции: уверенность в способности саморегуляции своего поведения и стремление обвинять себя за эту убежденность. Второе положение берет верх в сознании, побеждает, побуждая «я» подростка прибегать к психологической самозащите.

Несовершеннолетние позиционируют себя как тревожных и внушаемых, в этом аспекте наблюдется несовпадение личности подростка с самой собой, она выходит из себя, за пределы того, чем она является в реальности, задавая направление самоизменения «от личности». Тревожность и внушаемость освобождают от ответственности за аутодеструктивное поведение, в этом состоит получаемая психологическая выгода. При этом конформное (некритичное) принятие групповых девиантных норм компенсирует потерю позитивного отношения окружающих.

В плане коррекции аутодеструктивного поведения можно наметить два направления. Первое – преодолевающее, подразумевающее возвращение к социальной норме (социальный индивид), второе – развивающее (самосознание) [12]. Коррекция личности (второе направление) требует совершенно иного подхода (от коррекции социального индивида), связанного с фасилитацией как способностью личности к саморегуляции и автономности.

При организации коррекционных мероприятий необходимы следующие меры:

-

– оказание социальной поддержки;

-

– опора на самоорганизацию;

-

– признание за подростком права выбора;

-

– общение в ключе диалога;

-

– личностное участие специалиста.

Мишенями коррекции являются способы разрешения подростком внутренних противоречий как существенных механизмов саморазрушения, задающих пути для воздействия, которые лежат в основе данного выбора. Коррекция должна быть направлена на разрешение внутреннего противоречия не посредством принятия одного из его полюсов, а через построение личности (диалог) и выход на конструктивный путь развития.

Ссылки:

Редактор: Тюлюкова Мария Олеговна Переводчик: Бирюкова Полина Сергеевна

Список литературы Аутопсихологический механизм аутодеструктивного поведения подростков

- Евсеенкова Е.В. Факторы риска аутодеструктивного поведения у старших подростков // Вестник КемГУ. 2019. № 1 (77). С. 74-86. https://doi.org/10.21603/2078-8975-2019-21-1-74-86 ; Ипатов А.В. Личностные детерминанты аутодеструктивного поведения подростков : автореф. дис. ... канд. психол. наук. СПб., 2011. 21 с.

- Анцыферова Л.И. К психологии личности как развивающейся системы // Психология формирования и развития личности. М., 1981. С. 3-18.

- Ипатов А.В. Подросток: от саморазрушения к саморазвитию. Программа психологической помощи : монография. СПб., 2011. 112 с.

- Выготский Л.С. Развитие трудного ребенка и его изучение // Собрание сочинений. В 6 т. Т. 5. М., 1983. С. 175-180.

- Sullivan H.S. The Interpersonal Theory of Psychiatry. N.Y., 1953. 393 p.

- Масгутова С.К. Основные проблемы подросткового возраста в контексте школьной психологической службы : дис. ... канд. психол. наук. М., 1988. 196 с.

- Сорокин В.М. Специальная психология : учебное пособие / под науч. ред. Л.М. Шипицыной. СПб., 2003. 216 с.

- Ипатов А.В. Когнитивно-поведенческий механизм аутодеструкции подростков // Общество: социология, психология, педагогика. 2020. № 3 (71). С. 81-88. https://doi.org/10.24158/spp.2020.3.12.

- Ипатов А.В., Шишигина Т.Р. Аутодеструктивное поведение подростков в контексте отклоняющегося развития личности // Акмеология. 2018. № 4 (68). С. 25-31.

- Ипатов А.В. Личностные детерминанты ...

- Корсаков С.С. Общая психопатология. М., 2003. 480 с.

- Ипатов А.В. Подросток: от саморазрушения к саморазвитию ...