Аверинцев и пасхальная радость. О восприятии византийского христианства в некоторых поздних работах мыслителя

Автор: Макаров Д.И.

Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald

Рубрика: Византиноведение

Статья в выпуске: 2 (17), 2024 года.

Бесплатный доступ

В поздних статьях, выходивших на русском и английском языках, а также в монографии о Вяч. Иванове С. С. Аверинцев выделяет некоторые системообразующие черты византийского Православия - такие, как онтологизм, пасхальная радость, литургическое переживание радости и умиления, вызванное молитвенным переживанием Богородичного общения, центральное значение иконы, передающей человеческий Лик Господа Иисуса Христа. Также разбирается такой вводимый мыслителем в 90-е гг. концепт, как «христианская геополитика»; подобные мысли восходят к традиции византийской и европейской консервативной философии (Томас Карлейль, отчасти Феодор Метохит). Концепция Аверинцева, феноменологически тончайшим образом описывающая византийское благочестие изнутри, противопоставляется внешне-барочному описанию византийской религиозности у Х.-Г. Бека, ставящего акцент на проблеме византийского воображаемого. Подчеркивается преемственность Аверинцева по отношению к мысли Вяч. Иванова и Н. С. Трубецкого.

С. с. аверинцев, н. с. трубецкой, вяч. и. иванов, х.-г. бек, византийская православная религиозность, икона, пасхальная радость, богородичное благочестие, человеческий лик бога, византийское воображаемое

Короткий адрес: https://sciup.org/140306798

IDR: 140306798 | УДК: 1(091):27-9+94(495) | DOI: 10.47132/2588-0276_2024_2_36

Текст научной статьи Аверинцев и пасхальная радость. О восприятии византийского христианства в некоторых поздних работах мыслителя

Funding: The study was made possible due to the grant of the Russian Science Foundation Nr. 23–18–00251 “Byzantine Renaissance: The Instititional Foundations and Theological-Metaphysical Origins of the Religio-Political Discourse from the Second Half of the Eleventh up to the Fifteenth Century” (The Federal Scientific Sociological Center of the Russian Academy of Sciences, https://rscf. ru/project/23–18–00251/).

«Сергей Аверинцев (род. 1937, Москва) — заметная фигура в мире русской куль-туры»1. С этой констатации начинается одна из рецензий итальянского ученого-иезуита о. Эдварда Фарруджи на вышедший в итальянском переводе в 1989 г. сборник статей и интервью Сергея Сергеевича «Злободневное и вечное. Современная Россия и европейская культура». Время вновь диктует нам актуальность этого сопоставления — на очередном историческом витке, тридцать лет спустя. Тем уместнее прислушаться к поздним статьям (и книге о Вяч. И. Иванове), включившим в себя размышления и соображения великого ученого, мыслителя, богослова и поэта, бывшего поистине (как и любимый им свящ. П. Флоренский) pontifex, «наводителем мостов» между различными культурами, на темы историко-культурные, духовные и уже потому — универсальные. В решении этих проблем Византия и сам дух византийского Православия оказываются в числе главных образцов-парадигм, исторических примеров и подспорий для памяти.

Один из наиболее интересных вопросов, которыми ознаменованы современные исследования русской философии, ставит о. Роберт Слезинский: не является ли православный энергетизм С. С. Хоружего (1941–2020) «воцерковленной версией» феноменологии Хайдеггера?2 Тот же автор называет «феноменологом»3 и Соловьева 1890-х гг. (времени написания «Смысла любви»), хотя и берет данное определение в кавычки. В таком расширенном смысле (как утонченный анализ феноменов) учение С. С. Хоружего, несомненно, можно и нужно сближать с феноменологией — и то же справедливо по отношению к утонченному анализу православного вкуса и ведомого всем нам чувства пасхальной радости, а также космического значения Пасхи для Православия4, у Сергея Сергеевича Аверинцева (1937–2004)5. Хотя, на наш взгляд, у Аверинцева здесь в гораздо большей степени просматривается влияние не только о. Павла Флоренского (на которого он и ссылается в своей программной статье-докладе6), но и таких авторов, как Вяч. И. Иванов (1866–1949), глубоко Аверинцевым изучавшийся7, и Н. С. Трубецкой8. Восприятие культурно-исторических характеристик Православия Аверинцевым9 будет также кратко сопоставлено с характеристикой веры византийцев (т. е. того же Православия) в едва ли не итоговой для Ханса-Георга Бекка (1910–1999) книге «Византийское тысячелетие» (1978) и — в самых общих чертах — с линией консервативной мысли Томаса Карлейля (1795–1881), во многом повлиявшего на Константина Леонтьева (1831–1891). Таким образом, мы постараемся хотя бы в минимальной степени способствовать расширению того русского и европейского контекста, в который осознанно и прочувствованно входила аверинцев-ская мысль. А в этот контекст (как и у Вяч. И. Иванова — позволим себе напрашивающуюся в данном случае аналогию) входило видение не только феноменологических особенностей, исторических судеб и конечного (ибо запредельного) Торжества Пра-

Сергей Сергеевич Аверинцев

вославия, но и «видение умопостигаемой

Святой Руси»10, как и у митр. Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычева)… или у Михаила Нестерова и Ильи Глазунова, если обратить свой взор к художникам. В целом же — благодаря сопряжению универсального с конкретным — Аверинцев разными гранями своей мысли близок как «христианскому экзистенциализму» Бердяева11, так и той традиции конкретного идеализма, что в некоей умопостигаемой идее сближает русскую традицию религиозного идеализма с испанской (Унамуно, Ортега-и-Гассет; возможно, Субири), португальской (Пессоа, Тейшейра де Пашкуайш и философы сауда-де) и итальянской (идущей во многом от Вико) традициями.

По непостижимому велению Промысла, Аверинцев родился в том самом роковом 1937 г., когда, среди прочего, вышла и краткая статья Трубецкого «Упадок творчества», призывавшая заменить официальный советский марксизм «другой идеей-правитель-ницей»12. Аверинцеву предстояло стать одним из главных деятелей на этой ниве.

Говоря о подчеркивании Аверинцевым глубинного, онтологического понимания Пасхи и пасхальной радости в византийском Православии, можно напомнить,

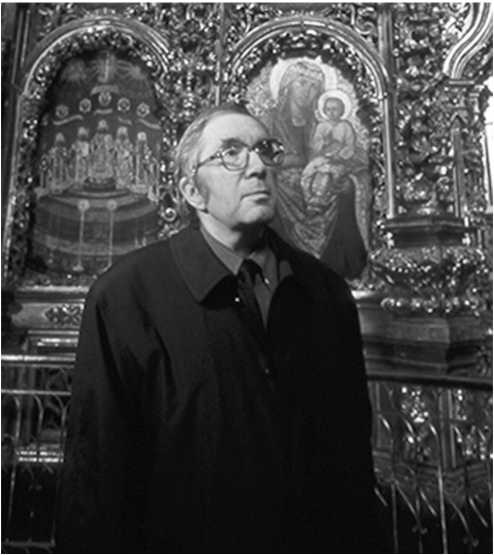

Деисус, фрагмент. Мозаика Святой Софии Константинопольской, созданная в память об освобождении Константинополя в 1261 г.

что и искусство в понимании символистов — не μίμησις, а μεταμόρφωσις13; это — и позиция Бердяева14. На данный подход к искусству (и особенно к иконописи, поэзии и церковной музыке) глубинным образом опирается и Сергей Сергеевич. О. Роберт Слезинский проницательно заключает, подготавливая тем самым необходимый ментальный фон и для понимания концепций Аверинцева: «В этой перспективе несложно уяснить себе, как два центральных момента христианского мировоззрения — воплощение и преображение — с легкостью сливаются в символистском замысле жизнетворчества (курсив автора. — Д. М. )»15.

Из этой большой идеи у Аверинцева вытекают и малые — например, заявленное им, по сути, оправдание христианской политики (как и у читавшегося и почитавшегося им Феодора Метохита, XIV в.16): внимание надо сосредотачивать на реальных положительных ценностях. «Да оградит нас Бог от призраков»17. Точно так же полутора столетиями ранее Томас Карлейль писал о лексикографе Сэмюэле Джонсоне, Р. Бернсе и Руссо: «Они были слишком великими людьми, чтобы жить нереальностями…»18

Эта черта — видеть главное — в полной мере относится и к самому Сергею Сергеевичу. Именно следованием высшим ценностям — Богу и Царствию Небесному — он и объяснял парадоксальную (в сопоставлении с исламской) «геополитику христи-анства»19, исходя из полноты христианского мироощущения и миропереживания. Не так — у крупнейшего немецкого византиниста ХХ в. Ханса-Георга Бека (1910–1999)20. Развивая свой барочно-отстраненный («остраненный») взгляд на Византию и византийское Православие, Бек подчас читает лекции представителям византийского Православия — на тему того, чего у них не было. Так, он замечает по поводу гомилетики: «Византия не породила второго Златоуста»21.

Да, но она породила свв. Григория Нисского, Фотия, Симеона Нового Богослова, Григория Паламу — разве этого мало?? Перед Беком словно бы маячит тевтонский призрак схоластики, дополненный представлением о том, что богослов, подобно ученому, должен все время что-то выдавать на-гора. Не так у Аверинцева: он вслед за Флоренским и др. говорит о том, что в Византии все-таки было :

«Традиционные законы Иконописи не дозволяют [придавать облику Христа, Богородицы и праведников] ни сладости ренессансных Мадонн, ни поигрывающей мускулами дородности барочных Святых; однако уклонение от чувственного не исключает человеческого Лика и человеческой Формы в качестве центрального отображения Божественного , так что, несмотря на все видоизменения, привнесенные [в художественный процесс] аскетикой, сохраняются некоторые черты того отношения к искусству, которое было присуще Древней Греции — и в силу этого исключается полная ориентализация [иконы как таковой] (здесь и далее курсив в цитатах наш, если не оговорено иначе. — Д. М. )»22.

Напротив, согласно Беку:

«То самое монофизитство (курсив наш. — Д. М. ), которое было запрещено и осуждено православно-имперским Собором в Халкидоне, оставалось, несмотря на это осуждение, мощной силой не только на Востоке и в Египте — им была пронизана и собственно византийская религиозность, в которой человеческий Лик Христа резко отодвигается на задний план , а на передний план гораздо более явственным образом выходит Божественный Пантократор. Равновесие между Божественной и человеческой природами во Христе — то, к чему стремился Халкидон — было в ней поставлено под угрозу»23.

Иначе говоря, в этом «споре двух эстетик» сталкиваются два разных восприятия Византии, ее религиозности и искусства: как, с одной стороны, чего-то Богочеловеческого и прекрасного, а с другой — как возвышенно-устрашающего, не до конца преодолевшего в себе древние ориентальные черты. Поскольку вопрос этот — не только конкретно-исторический, но прежде всего мировоззренческий, постольку хочется заметить, что внутренняя и, по сути, изоморфная предмету позиция Аверинцева начинает выглядеть предпочтительнее, чем тот вид Византии, что в свое время открылся строгому взгляду Бека, стоявшего на позициях германоцентризма и предельной научной отчужденности от изучаемой реальности…

Святая равноапостольная княгиня Ольга вступает в храм Святой Софии. Константинополь. Худ. И. Г. Машков, 2001 г.

Это суждение близко подходит к цитировавшемуся Аверинцевым соображению Флоренского об особом вкусе подлинной реальности как критерии Православия; по-ви-димому, что-то сходное в зрелые годы начало открываться и Беку. Он говорит об интимности икон, многообразии ритуалов, различии религиозного поведения, о надеждах, питавших умы и души византийцев, и присущей этим последним вере в чудо26. Понимание веры византийцев в ее культурно-исторической данности у Бека и Аверинцева также различается. Согласно Беку, чудеса совершаются (в реконструируемом им мировосприятии византийцев) вопреки вере:

«Ибо там, где вера, не слишком много знающая о “théologie savante”27, видит, что ей в ситуации сомнения или надежды бросают вызов, и притом вопреки всякой надежде, для среднего византийца и совершается чудо»28.

Было бы слишком самонадеянно просто так, motu proprio опровергать высказанное маститым ученым суждение. Будучи уверенными в том, что théologie savante по своей сути не опровергает живую и горячую веру, сошлемся лишь на сияющую блеском очевидности формулу Аверинцева: «Крест Христов и есть Его победа»29.

И это чудо соединяет все уровни веры, благочестия и религиозной жизни византийца — от школы провинциального грамматиста до высот боговидения на Горе Афон. Не меньшим чудом является и то, что, говоря словами Последования мученикам болгарским 813 г., души мучеников взлетают «на крыльях подвигов» и вселяются в небесные обители30. Здесь также чудеса совпадают как с простой верой (каковая была, наверное, у самих мучеников), так и с ученой (присущей составителям Службы).

Взлетев, мученики воскресают — по образу Самого Христа. Все это и многое другое (мозаики, иконы, тексты Житий…), взятое в изначальной жизненной целостности и непотревоженности, способствует выработке, формированию и углублению «православного вкуса к образу вселенной, сосредоточенному вокруг Пасхи»31.

Этой пасхальной радости, присущей византийцам — византийцу как таковому — не увидел Бек. Он замечает лишь, разделяя в своей концепции византийского богословия народный и ученый уровни:

«И чем формалистичнее и интеллектуалистичнее ведет себя богословие, тем более утешителен (для среднего византийца. — Д. М. ) отход к этому миру богоугодных загадок (например, встречающихся в агиографии. — Д. М. ) и возлагаемых на них упований»32.

Мы словно бы встречаемся с дыханием Сфинкса, перенесенным Беком на средневековые греческие реалии. Для немецкого ученого и мир византийской агиографии всего лишь расширяет границы воображения. Действительно, мир агиографии — это

«Причудливый, нередко питающий (душу. — Д. М. ) мир, возбуждая [ее] и доводя до границ достоверного (an die Grenzen des Glaubhaften stoßend) — и оттого еще более достоверный!»33

Таким образом, в качестве финального итога своего обзора византийского Православия Бек подходит к проблемам границ воображаемого, сужение которых в сторону расширения познаваемого, согласно Йоану-Петру Кулиану (1950–1991), во многом и обусловило всплеск новоевропейской науки в XVI–XVII вв.34 Онтологическая радость, присущая единению верующих — ученых и простых людей, составлявших собой множество участников византийской пасхальной всенощной и литургии, осталась им во многом не понятой и не пережитой. Не так с Аверинцевым. В его лице русская культура религиозной мысли и религиозно-феноменологического исследования византийского, сирийского, древнерусского и австро-немецкого материала (не говоря уже об остальном) находит не просто своего вдумчивого истолкователя и продолжателя, но и гениального выразителя.

Список литературы Аверинцев и пасхальная радость. О восприятии византийского христианства в некоторых поздних работах мыслителя

- Аверинцев С. С. Вячеслав Иванов: путь поэта между мирами. СПб.: Алетейя, 2017.

- Аверинцев С. С. Да оградит нас Бог от призраков // Литературная газета. 1991. 25 сентября.

- Бердяев Н.А. Философия свободного духа. Проблематика и апология христианства [1927-1928] // Бердяев Н.А. Философия свободного духа. М.: Республика, 1994. (Мыслители ХХ века). С. 14-228.

- Гальцева Р. Из телефонных разговоров с С. Аверинцевым // Аверинцев и Мандельштам. Статьи и материалы / Ред.-сост. П. Нерлер, Д. Мамедова. М.: Изд-во РГГУ, 2011. (Записки Мандельштамовского общества, 17). С. 206-217.

- Житие Макария Римского [BHG 1004] // Vassiliev A. Anecdota graeco-byzantina. Pars prior / Collegit, digessit, recensuit A. Vassiliev. М.: Sumptibus et typis Universitatis caesareae, 1893. С. 135-164.

- Карлейль Т. Герои и героическое в истории / Пер. с англ. // Карлейль Т. Теперь и прежде / Сост., подгот. текста и прим. Р. К. Медведевой. М.: Республика, 1994. (Библиотека этической мысли). С. 6-198.

- Кулиану Й.П. Эрос и магия в эпоху Возрождения. 1484. Изд. 2-е, испр. / Пер. с фр. под ред. М. М. Фиалко. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2019.

- Макаров Д. И. Антипаламизм в раннем творчестве Х.-Г. Бека: русские истоки и католические параллели. Ч. 1 // Библия и христианская древность. Сергиев Посад: Изд-во МДА, 2020. № 2 (6). С. 81-104; Ч. 2 // Библия и христианская древность. 2020. № 4 (8). С. 101-117.

- Макаров Д. И. О гибридном антично-христианском обосновании политики в «Памятных заметках» Феодора Метохита (гл. 62-82) // Византия, Европа, Россия: социальные практики и взаимосвязь духовных традиций: Архив конференции. Вып. 3. Материалы международной научной конференции (Санкт-Петербург, 21-23 сентября 2023 г.). С. 406-429.

- Макаров Д.И. Триптих о Романе Якобсоне // Философский полилог. 2019. Вып. 2 (6). С. 79-102.

- Набоков В. Писатели, цензура и читатели в России / Пер. с англ. А. Курт // Набоков В. Лекции по русской литературе / Пер. с англ. С. Антонова и др. СПб.: Азбука, 2021. (Большие книги. Non-Fiction). С. 27-44.

- Трубецкой Н. С. Упадок творчества // Трубецкой Н. С. История. Культура. Язык / Сост., подгот. текста и коммент. В. М. Живова. М.: Прогресс-Универс, 1995. (Филологи мира). С. 444-448.

- Трубецкой Н. С. Vorlesungen über die altrussische Literatur. Einleitung // Трубецкой Н. С. История. Культура. Язык / Сост., подгот. текста и коммент. В. М. Живова. М.: Прогресс-Универс, 1995. (Филологи мира). С. 469-480.

- Averintsev S. Some constant characteristics of Byzantine Orthodoxy // Byzantine Orthodoxies. Papers from the Thirty-sixth Spring Symposium of Byzantine Studies, University of Durham, 23-25 March 2002 / Ed. A. Louth & A. Casiday. Bodmin, Cornwall: Ashgate, 2006. (Society for the Promotion of Byzantine Studies, Publications, 12.) P. 215-228.

- Beck H.-G. Das byzantinische Jahrtausend. München: C. H. Beck, 1978.

- Beck H.-G. Theodoros Metochites. Die Krise des byzantinischen Weltbildes im 14. Jahrhundert. München: C. H. Beck, 1952.

- FarruggiaE.G., S.J. Recensione di: Averincev S. Cose attuali, Cose eterne. La Russia d'oggi e la cultura europea / Trad. e note a cura di A. Vicini. Milano, 1989. (Quaderni di L'altra Europa) // OCP. 1991. Vol. 57. P. 252-253.

- Follieri E, Dujcev I. Un' acolutia inedita per i martiri di Bulgaria dell' anno 813 // Byzantion. 1963. Vol. 33. Hommage a Bruno Lavagnini. P. 71-106.

- S. Gregorii Nysseni. Contra fatum // S. Gregorii Nysseni. Opera dogmatica minora. Pars II / Ed. J. K. Downing, J. A. McDonough, S. J., H. Hörner. Leiden; New York; K0benhavn; Köln: Brill, 1987. P. 31-63.

- Slesinski R.. Review of: Хоружий С. С. Диптих безмолвия. М., 1991 // ОСР. 1994. Vol. 60/1. P. 333-334.

- Slesinski R.. The Eternal Feminine, Androgyny, and the Meaning of Love in V. S. Solov^v // OCP. 2010. Vol. 76/2. P. 459-476.