Автомобильный транспорт и судьба биосферы - можно ли избежать противостояния?

Автор: Ложкин Владимир Николаевич, Ложкина Ольга Владимировна

Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana

Рубрика: Осмысление ноосферы

Статья в выпуске: 2 (19), 2011 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается вопрос, возможно ли избежать противостояния между потребностями автомобильного транспорта и естественными репродуктивными возможностями биосферы. Доказывается, что при разумном («ноосферном») отношении к биосфере и соблюдении принципов устойчивого развития человеческого общества прогноз может быть оптимистичным, приводятся примеры позитивных сценариев, приводящих к снижению негативного воздействия городского автотранспорта на атмосферный воздух Санкт-Петербурга в долгосрочной 30-ти летней перспективе при внедрении ряда природоохранных мероприятий.

Короткий адрес: https://sciup.org/14031253

IDR: 14031253 | УДК: 656.13(1-21):621.43.06:504.3.064.36:338.14

Текст научной статьи Автомобильный транспорт и судьба биосферы - можно ли избежать противостояния?

Terra Humana

Современное общество, безусловно, волнует проблема: возможно ли избежать противостояния между потребностями автомобильного транспорта и естественными репродуктивными возможностями биосферы, и какова перспектива этого противостояния.

Анализ ситуации позволяет поставить простой вопрос: способен ли современный человек к «здоровому образу жизни» – разумному или, по определению В.И. Вернадского, к «ноосферному образу жизни». Возможность практической реализации оптимистического сценария развития этого «противостояния» рассмотрим на примере автомобильного транспорта Санкт-Петербурга.

Истоки проблемы следует искать в извечной борьбе за выживание в окружающей среде и объективно необходимой для этого эволюции познания окружающего мира. В вечном стремлении к самоутверждению в «царстве природы» и к военному превосходству на основе познания и копирования (в последующем, – моделирования) естественных природных процессов человек развивал и тренировал свой разум, что привело к формированию научного мышления [1–3; 10; 12]. Следует обратить внимание на немаловажное обстоятельство – вечные сомнения в качестве, «истинности», правомерности полученных знаний [3; 7].

Мы соглашаемся с мыслью, что, хотя природа и познаваема, но пока, а быть может, и навсегда, нам не дано понять смысл и истинную природу вещей в ее конечной, то есть целостной форме [3]. Н.И. Кареев (1850–1931) высказался по этому поводу следующим образом: «Нашему знанию доступны только явления, никак не самая сущность вещей. На этом различии явле- ний и сущности вещей основана противоположность науки и метафизики. Наука может заниматься только одними явлениями, метафизика же всегда старалась проникнуть за границы мира явлений, в мир безусловных сущностей. Путь науки – есть путь исследования того, что нам дано в нашем опыте, тогда как метафизика шла всегда путем творчества понятий, которым потом и приписывалось значение каких-то будто бы объективных нам данных сущностей: другими словами, наука относится к области знания, в основе же метафизики лежит та или иная вера» [4].

Немаловажна и эволюция форм закрепления знаний о природе вещей [1–3; 7]. По мнению В.И. Вернадского, сначала появилась религия (вероятно, 4–5 тыс. лет тому назад), затем философия (2–3 тыс. лет назад), которая создала логику, математику, систематику и, наконец, научный аппарат мышления – науку. Мало кто в религии увидит проявления экологических начал – обуздания силой разума природных привычек экспансии и избыточного (в ущерб собственному благосостоянию) потребления материальных благ либо иных доступных «искушений», для животных – ограничиваемых борьбой за существование с силами природы и другими видами живых существ [1–3].

Главенствующая историческая роль в становлении и развитии естественнонаучного мышления, в частности экологического мышления, несомненно, принадлежит математике. История математики показала, что корни ее научного развития теснейшим образом связаны с изучением реальности окружающей нас природы (жизни) и проверены бесчисленным количеством точно установленных эмпирических фактов [3; 7]. В то же время состав математических наук существенно отличается от материала наук о природе и наук гуманитарных, которые и составляют предмет научного аппарата современной экологии. В своих выводах на основе чисто математического аппарата человек может всегда выходить за пределы реальности, чего не может быть (не должно быть) в аппарате научного мышления.

Так же, как музыка, математика может дать нам понимание реальности, не сталкиваясь с научным представлением о структуре мира [1–3]. Мир математики способен создать ирреальные миры, исходя из реального, и с помощью символов охватывать иначе не поддающееся научному пониманию (скорее, описанию) явление. Научный аппарат осмысления реальных фактов, охватываемый все больше и больше математическим моделированием, есть то новое орудие, с которым человек, по мнению В.И. Вернадского, входит в ноосферу.

Гёте, который был не только великим поэтом, но и ученым, говорил: «не «почему», не «для чего», не «от чего», а «как» (по каким законам, в какой последовательности явлений протекает процесс) – это и есть эмпирическое научное описание факта» [15].

Таким бесспорным фактом является объективно необходимая потребность во вмешательстве организованного человеческого разума в планетные геологические, а в скором будущем, вероятно, и космические процессы. Мыслительный аппарат человека (центральная нервная система), по мнению В.И. Вернадского, должен все более становиться источником, хотя и неэнергетическим, рационального геологического преобразования биосферы на основе научного познания законов реального (эмпирического) мира и обеспечить ей, тем самым, переход в новое эволюционное состояние «Ноосферу» – сферу гармонии разума и природы [1–3].

Вмешательство человека в биосферные процессы протекало параллельно с непрерывным совершенствованием производительных сил общества, что привело к созданию на планете мощной искусственной биолого-технической системы – техносферы, частью которой является и автотранспортная инфраструктура.

И здесь надо признать, что поддержание устойчивости, по сути, искусственного образования – техносферы и безопасности существования человека в ней [10; 12], практически выйдя из сферы контроля естественных природных механизмов биосферного регулирования, отработанных в течение миллиардов лет видовой эволюции, сегодня могут обеспечиваться исключительно разумом самого человека. Иными словами, выживание человечества как никогда стало зависимым от осознания причин реальных смертоносных опасностей, появившихся в результате, по сути, бесконтрольной технической деятельности его самого, а также бесконтрольного его поведения в отношении загрязнения среды обитания и расходования естественных природных биологических ресурсов.

А способен ли современный человек силой разума обуздать собственную «смертоносную техническую деятельность», разрушающую среду его обитания? Или в результате глобальных техногенных катаклизмов его должна постигнуть участь многих существовавших до него видов, возможно, и цивилизаций, и он обязан будет, в силу собственного несовершенства, уступить место на нашей планете другим формам жизни.

Оптимистический ответ был дан в форме документа «Повестка дня на XXI век» на Всемирной конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.) [8]. Всестороннее обсуждение проблемы на встрече глав и высокопоставленных должностных лиц 179 правительств, сотни официальных лиц из организаций системы ООН, представителей региональных властей, научных, неправительственных и других кругов, показало, что шансы на выживание у человечества есть, но для этого необходимо строго следовать сформулированным «заповедям» устойчивого развития цивилизации1.

Теперь – непосредственно о безопасности биосферы в связи с развитием автомобильного транспорта. «Транспорт», «транспортирование» вещества, энергии и информации – это неотъемлемые объективные и безальтернативные жизненно важные функции и атрибуты любой биологической или биолого-технократической системы: гена, клетки, органа, организма, популяции, экологической системы, биосферы и, в целом, техносферы Земли

Cреда обитания

-

[7] . Транспортные сети и коммуникации, интер- и мультимодальные транспортные коридоры – «кровеносные сосуды» современной техносферы Земли. Но только под контролем человеческого разума, способ-

- ного прислушаться к пульсу планеты, понять текущее состояние ее «здоровья» и следовать известным наставлениям Природы технократические машины и орудия человеческого труда, частью которых является и автомобильный транспорт, не истощат ресурсы, жизненно необходимые для выживания биосферы, и не подорвут ее фундаментальные механизмы поддержания устойчивости.

Наблюдаемые же сегодня техногенные процессы изменения состава атмосферы, деградации ландшафтов, загрязнения вод мирового океана, глобальных климатических изменений, порождающих крупные стихийные бедствия на планете [12], скорее свидетельствуют о том, что реальный характер переходного развития цивилизации на рубеже 2-го и 3-го тысячелетий все же близок к оценкам немецкого эксперта У. Бека. Все явственнее проявляются черты « перехода от индустриального общества к обществу риска » [6; 12]. И, несомненно, на острие этой проблемы стоит автомобильный транспорт, на сегодняшний день, – самое притягательное для человека не только орудие труда, но и объект удовлетворения личных амбиций [5].

Автомобильный транспорт имеет прямое отношение ко всем аспектам проблемы загрязнения окружающей среды и чрезмерного потребления природных ресурсов [11]. Эта отрасль хозяйственной деятельности прямо воздействует на биосферу через многомиллионный парк легковых и грузовых автомобилей, автобусов, сюда же относится строительство новых и эксплуатация старых автомобильных дорог. Нельзя исключить из автотранспортной сферы и косвенное влияние на биосферу через объекты машиностроения, нефтехимической, резиновой и других отраслей экономики, работающих на транспорт [7].

К факторам отрицательного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду следует добавить: загрязнение воздуха отработавшими газами и мельчайшими твёрдыми частицами, в том числе – износа автомобильных шин и до-

Terra Humana

рожного полотна; загрязнение грунтовых вод токсичными стоками от автодорог, автомоек и стоянок автотранспорта; шумовое, вибрационное и электромагнитное загрязнение; потеря городского жизненного пространства (до 50 % площади современных городов отводится на дороги, парковки, гаражи и заправочные станции) и разрастание пригородов, которые поглощают места обитания диких животных и сельскохозяйственные земли; коррозию металлоконструкций, потерю урожая, омертвление растительности, захламление городских территорий брошенными транспортными средствами и многое другое [7; 11; 14].

Из всей совокупности негативных проблем, вытекающих из «противостояния автомобильного транспорта и биосферы», пожалуй, самой опасной на сегодняшний день остается проблема сверхнормативного загрязнения воздушной среды городов отработавшими газами автомобильных двигателей при неблагоприятных транспортно-метеорологических условиях: скопления автотранспортных средств (АТС) в «часы пик», атмосферные инверсии, штилевая погода [8–10].

Для решения этой острой проблемы в мировом автомобилестроении в последнее десятилетие происходит беспрецедентное ужесточение требований в отношении экологических показателей АТС [5; 6]. На прошедшей 19–20 ноября 2007 г. в Дрездене (в рамках деятельности «большой восьмёрки») 3-й Всемирной конференции по автомобилям, «дружественным с окружающей средой», высокопоставленные представители многих стран (от Австрии до Японии, включая Нигерию) обсудили вопрос – каким быть автомобилям после ЕВРО-6 (приблизительно в 2012 г.). Цель конференции состояла в согласовании экологических запросов общества, сформулированных представителями Правительств, с возможностями их удовлетворения технологиями, разработанными прикладной наукой и освоенными промышленным производством.

Конференция показала, что в автомобильной промышленности стран ЕС, США, Японии завершается подготовка производства под нормативные требования 2008– 2010 гг. (Евро-5 и выше). Активно решается задача обеспечения в этот период производства АТС и двигателей с практически нулевым выбросом вредных веществ – на водородных топливных элементах. Введение требований в отношении бортовой диагностики АТС в сочетании с контролем, так называемых, «вне цикловых выбросов» [10] в рамках действующего международного законодательства уже сегодня позволяет перейти на качественно новый по эффективности уровень контроля выбросов вредных веществ. Завершается процесс «глобальной» гармонизации контроля, осуществляемого в рамках Всемирного форума для согла- сования Правил в области транспортных средств (WP.29) ЕЭК ООН, в том числе, с учетом составляющих издержек в течение всего жизненного цикла АТС – от добычи ископаемых для производства деталей до утилизации отслуживших свой срок изделий [8; 11].

В РФ несмотря на складывающиеся стабильные позитивные перемены в политике и экономике последних лет в сфере дорожно-транспортной и экологической безопасности остается достаточно много нерешенных проблем, обусловленных отставанием РФ от ведущих автомобилестроительных держав [7; 11; 14]. Руководство страны принимает экстренные меры для сокращения данного отставания.

Так, для уменьшения количества ДТП, снижения тяжести их последствий в РФ действует целевая федеральная программа (ФЦП) на период 2006–2012 гг. Целями ФЦП являются:

-

- сокращение числа погибших в ДТП к 2012 г. в 1,5 раза по сравнению с 2004 г. (2004 г. – 34,5 тыс. чел., 2012 г. – 23 тыс. чел.);

-

- сокращение числа ДТП с пострадавшими к 2012 г. по сравнению с 2004 г. на 10% (2004 г. – 208,6 тыс., 2012 г. – 187,7 тыс.);

- снижение социально-экономического ущерба только от гибели людей на 25 млрд руб.

На уровне Министерства природных ресурсов РФ и Роскомгидромета проводится ежегодно сбор данных по автотранспорту и составляются сводные тома загрязнения атмосферы городов с учетом валовых выбросов автотранспорта и чрезвычайных потенциальных загрязнений на отдельных участках стратегически важных городских автомагистралей [8].

К 2006 г. в России завершился перевод государственной системы контроля технического состояния АТС на инструментальные методы [9; 10]. Нормативно-методологической основой этого процесса, чрезвычайно важного для России, явился известный ГОСТ Р 51709-2001 «Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки», вступившего в силу 1 января 2002 г. Введением данного документа, по основным техническим принципам полностью соответствующего сводной резолюции о конструкции транспортных средств (СР.3), принятой Комитетом по внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии ООН (документ TRANS/ WP.29/78/Rev. 1 от 11 августа 1997 г., приложение 7), Россия вступила на путь реали- зации международных требований в сфере инструментального контроля технических нормативов безопасности АТС [11].

На уровне Правительства РФ по инициативе Министерства автомобильного транспорта РФ активно реформируются системы технического регулирования, стандартизации, сертификации, аккредитации в сферах производства и эксплуатации АТС [11; 14], требования и методы контроля безопасности автомобильных двигателей. Введены: ГОСТ Р 52033-2003 (АТС с бензиновыми двигателями), ГОСТ Р 52160-2003 (АТС с двигателями воспламенения от сжатия), ГОСТ Р 17.2.02.06-1999 (газобаллонные АТС) и ГОСТ Р 52231-2004 (внешний шум АТС в эксплуатации).

Постановлением Правительства РФ № 609 от 12 октября 2005 г. специальным Техническим регламентом «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории РФ, вредных (загрязняющих веществ)» произошло прямое введение на период 2006–2014 гг. требований EВРО-2 – EВРО-5 применительно к сертификации АТС [7]. «Транспортной стратегией РФ», утвержденной распоряжением Правительства РФ № 1734-р от 22 ноября 2008 г., была принята долгосрочная (с 2002 по 2030 г.) программа развития транспортной системы РФ, в которой впервые появилась цель «снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду».

Природоохранная политика в сфере ликвидации «противостояния» автомобильного транспорта и биосферы в РФ впервые стала приобретать необратимые черты стабильных положительных изменений, что позволяет получать долгосрочные прогнозы развития позитивных тенденций как в целом по стране, так и по отдельным регионам [13; 14].

Что ожидает Санкт-Петербург? Санкт-Петербургским университетом государственной противопожарной службы МЧС России в творческом содружестве с НИИ безопасности дорожного движения, ФГУП НИИ «Атмосфера», ГГО им. А.И. Воейкова и др. заинтересованными организациями была разработана новая информационноаналитическая методология мониторинга негативного воздействия основных видов городского транспорта (автомобили, трамваи, троллейбусы, поезда метрополитена) на городское население и объекты городской инфраструктуры в краткосрочных экстремально-чрезвычайных условиях и долгосрочной 30-летней перспективе на весь период действия программы «Транспортная стратегия РФ». Информационный про-

Cреда обитания

цесс учитывает одновременно воздействие химических веществ и транспортного шума при их комбинированном сочетании в показателях индивидуального техногенного санитарно-гигиенического риска, а также показателях натурального и стоимостного ущерба, причиняемого обществу за весь исследуемый долгосрочный период [14].

В модели используются современные информационные базы данных о метеорологических условиях, микроклиматических особенностях вблизи автомагистралей с учетом их аномальных проявлений; характере застройки территорий, примыкающих к автомагистралям; данные о физическом и токсикологическом воздействии отработавших газов, топливных испарений, шума, вибрации и т. д. на городское население и объекты инфраструктуры.

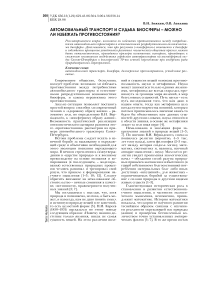

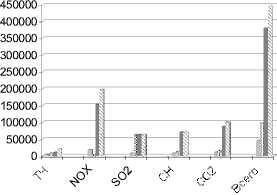

В настоящем исследовании была реализована модель долгосрочного прогноза ущерба от загрязнения воздуха. Она обеспечивает расчет ущерба от выбросов твердых частиц (ТЧ), оксидов азота (NOx), оксида углерода (CO), углекислого газа (CO2), углеводородов (CH), диоксида серы (SO2) автомобильным транспортом, а также ТЧ, NOx, SO2 – электрическим транспортом (троллейбус, трамвай, метро) – в энергетическом эквиваленте выбросов тепловыми электростанциями Санкт-Петербурга, работающих на углеводородном топливе. Методология построена на основе международно-признанных принципов [16] и предполагает возможность расчета в натуральном и денежном выражении величины общественных издержек, которые не компенсированы действующими отношениями «товар–деньги» (не включенных в «себестоимость продукции», являющихся «внешними издержками») (рис. 1).

Ущерб от воздействия загрязняющих веществ рассчитывался по эффектам смертности заболеваемости воздействию на

Terra Humana

I Суммарные выбросы ЗВ

Ущерб

Рис. 1. Структура модели прогноза ущерба от транспортных выбросов на долгосрочную перспективу.

объекты сельского хозяйства (агрокультуры и животноводство), лесного хозяйства, зданий и металлоконструкций (в результате почернения и коррозии), а также изменения климата от «парникового эффекта» с использованием методики [16] и данных статистической отчетности по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

При назначении сценариев и поддерживающих их мероприятий для оценки эффективности реального (за истекший период 2000–2009 гг.) и потенциального (в прогнозируемый период 2010–2030 гг.) сокращения выбросов загрязняющих веществ городским транспортом, главное внимание было уделено внедрению Правил ЕЭК ООН (Технический регламент по Постановлению Правительства РФ от 12 октября 2005 года № 609), «старт» которому был обеспечен 19 июня 2000 г. при обсуждении на парламентских слушаниях Государственной Думы РФ проекта Федерального Закона «Об обеспечении экологической безопасности автомобильного транспорта» [8].

Базовый сценарий подразумевает работу городского транспорта без изменения его структуры и качества топлива при росте транспортной работы на 18% в год (соответствовал приросту численности транспортных средств (ТС), наблюдавшемуся за период 2000–2009 гг. в Санкт-Петербурге).

Сценарий 1 предполагал с 2005 г.2 по 2015 г довести до 50% долю автобусов, работающих на газе.

Сценарий 2 предусматривал с 2005 г. начать, а к 2015 г. завершить внедрение «экологически чистых топлив» (соответствующих европейскому качеству).

Сценарий 3A , начиная с 2005 г., совместно с переводом на «экологически чистое топливо», предполагал выпуск в обращение транспортных средств, соответствую-их ЕВРО III (для новых автомобилей) с степенным замещением старых отечес-енных ТС новыми, удовлетворяющими рмы ЕВРО III.

Сценарий 3Б предусматривал продол-ение мероприятий по Сценарию 3A и, полнительно: с 2010 г. – выпуск в обра-ение ТС, соответствующих ЕВРО IV, а с 15 г. – больших автобусов и грузовиков

ЕВРО V.

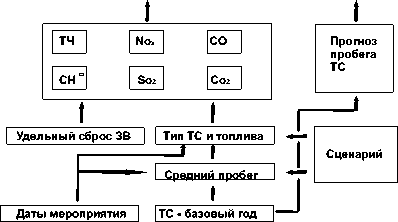

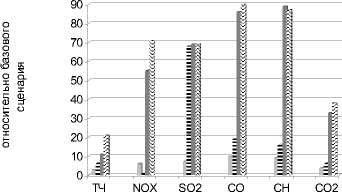

На рис. 2 и 3 представлены итоговые нные расчета прогнозируемой эффек-вности принятых управленческих ре-ений по транспорту Санкт-Петербурга период 2000–2030 гг.

3А

3Б

Рис. 2. Ожидаемое относительное уменьшение выбросов загрязняющих веществ к 2030 г. (Сценарии 1, 2, 3А, 3Б).

3A

3Б

Рис. 3. Ожидаемое уменьшение ущерба от негативного воздействия городского транспорта на население и объекты городской инфраструктуры к 2030 г. (Сценарии 1, 2, 3А, 3Б).

По результатам исследования были сделаны следующие выводы:

– ущерб от выбросов твердых частиц является наиболее значительным, особенно для центральной части города и его спальных районов. Такой результат объясняет высокий уровень смертности по причине вдыхания ТЧ и адсорбции на поверхности ТЧ сильнейших канцерогенов. В структуре ущерба здоровью населения основная доля приходится на следующие загрязняющие вещества: совокупность твердых частиц, NOx и СН (примерно 67–97%); SO2 (примерно 17–48%);

– постепенное доведение доли работающих на газе автобусов до 100% могло бы привести к уменьшению массы выбросов загрязняющих веществ на 6%–20%, а внедрение топлив европейского качества обеспечить уменьшение массы выбросов СО, NOx и СН примерно на 20% и позволить сократить выбросы SO2 примерно на две трети. Максимальный природоохранный эффект, около 450 млрд руб., можно ожидать от внедрения на автомобильном транспорте Правил ЕЭК ООН;

– с реализацией Сценариев 1 и 2 может быть связано лишь незначительное уменьшение выбросов CO2, тогда как сценарии 3A и 3Б позволят достичь 40%-го сокращения. Ущерб от коррозии, вызванной выбросами SO2, составляет долю в составе ущерба около 5 %;

– ущерб, наносимый горожанам легковыми ТС, перевозящих в среднем 1–2 пассажира, сопоставим с ущербом автобусов, перевозящих в среднем 20 пассажиров. Это говорит о целесообразности осуществления пассажирских перевозок в городах общественным транспортом;

– электрический транспорт решает локальные экологические проблемы (непосредственно в городе). В региональном и глобальном масштабах он опаснее ТС с двигателями внутреннего сгорания.

В результате выполненного исследования были выявлены конкретные приоритетные организационные природоохранное мероприятия, ослабляющие воздействие транспортных магистралей на окружающую среду, а именно:

– строительство подземных и наземных переходов, способствующих увеличению скорости и равномерности движения автотранспорта, что обеспечивает снижение выбросов на 30–50% (в зависимости от типа автомобилей);

– использование приемов зональной застройки: размещение в технической зоне и в полосе отчуждения автодороги объектов транспортной инфраструктуры (барьерная эффективность до 15–20%); периметральная застройка вдоль зоны активного воздействия транспортных магистралей с этажностью зданий не менее 9 этажей (эффективность 20–40%);

– озеленение и благоустройство трассы с применением многорядных защитных полос, обеспечивающих осаждение примесей. В частности, выполненные оценки показали, что сочетание свободного размещения городских объектов с высотой более 5 м в сочетании с озеленением в пределах 50–100-метровой зоны от магистрали способствуют почти 50–70% осаждению опасных автомобильных примесей.

В настоящее время в специализированных научных центрах интенсифицируется проведение поисковых работ по созданию принципиально новых технологий, которые должны свести экологическую опасность автотранспортных средств в текущем десятилетии практически до уровня, близкого к нулю. В этой сфере особое внимание уделяется следующим перспективным направлениям [7; 10; 11]:

– технологиям получения экологически более чистых видов топлив (традиционных с уменьшенным содержанием серы, бензола, ПАУ, опасных антидетонацион-ных присадок и т. д.; СПГ; СНГ; ВТЭ; метанола; генераторного газа; биологическо-

Cреда обитания

го топлива; водорода; синтез газа и т. д.) и повышения их энергоемкости;

– электроприводам АТС с комбинированными (гибридными) энергосиловыми агрегатами, в частности – электрохимическим генераторам, питаемых водородом или водородным синтез-газом, получаемым на борту транспортного средства за счёт каталитического разложения углеводородных топлив, например, метанола;

– энергосиловым установкам на базе ГТД и ДВС, рабочие процессы которых адаптированы к эффективному применению альтернативных топлив, например, газогенераторного, получаемого из отходов древесины, каменного и бурого углей, торфа, биологических утилизированных отходов и т. д.; тепловых аккумуляторов фазового перехода, совмещенных с катали- тическими контактными аппаратами, регенерируемыми сажевыми фильтрами и т.д.

Непродолжительная эра антагонистического противостояния автомобильного транспорта и биосферы (с 50–60-х гг. XX-го в.) должна закончиться в ближайшие 20–30 лет.

Гарантией тому служат: сформированное к 2000 г. прогрессивное «ноосферное» мышление бережного отношения к окружающей природной среде (мышления разума и добра) передовой и доминирующей во всех сферах жизни части населения (ученых, политиков, общественных деятелей, правительств и глав государств); высочайший уровень развития и внедрения достижений науки и техники в сфере производства и эксплуатации автомобильного транспорта.