Авторизованные гомилии - забытый государственно конфессиональный проект в Англии начала Нового времени

Автор: Капитонов В.А.

Журнал: Вестник Исторического общества Санкт-Петербургской Духовной Академии @herald-historical-society

Рубрика: Религиозная политика

Статья в выпуске: 4 (20), 2024 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена рассмотрению важного явления английской Реформации - корпуса Авторизованных гомилий, также известного как «Вторая книга гомилий». В статье предлагается историческая ретроспектива и анализ ключевых факторов формирования и аспектов функционирования данного корпуса текстов. Дается характеристика социо-религиозного контекста эпохи, который обеспечил появление корпуса Авторизованных гомилий. В работе автор показывает, что «Вторую книгу гомилий» необходимо рассматривать не только в качестве явления религиозного порядка, но как часть масштабного государственно-конфессионального проекта, служившего целям преобразования коллективного восприятия новой религиозной доктрины.

Англиканство, реформация в англии, «вторая книга гомилий», авторизованные гомилии, елизаветинская эпоха

Короткий адрес: https://sciup.org/140308426

IDR: 140308426 | УДК: 94(410)"15"+273.4-67-475:322(091) | DOI: 10.47132/2587-8425_2024_4_22

Текст научной статьи Авторизованные гомилии - забытый государственно конфессиональный проект в Англии начала Нового времени

Рассуждая об истории и идеях раннего протестантизма, принято рассматривать его родоначальников, их тезисы, изложения веры и катехизисы. Однако эти труды становятся, в первую очередь, методом донесения протестантских идей до аристократии, дворянства и других представителей элиты средневекового европейского общества. Все это были люди, способные воспринимать новое учение в форме кратких исповеданий и тезисов, при этом хорошо понимая, что стоит за краткими письменными формулировками. Однако если вопрос распространения реформаторских идей сводить только до диалога с элитой, возникает важная проблема: распространение основ веры и ее ключевых положений никак не затрагивает широкие массы населения страны, в том числе и безграмотной его части. Для популяризации новых идей нужна была иная, более доходчивая форма.

В своей книге «Церковные суды и церковная дисциплина» («Church courts and Church discipline», 1843) писатель и церковнослужитель Роберт Уилберфорс (Robert Wilberforce) обращается к тексту Авторизованных гомилий как к самодостаточному источнику англиканского вероучения: «Гомилии сообщают нам критерии, по которым всегда можно определить истинную Церковь: “<…> чистое и ясное учение; совершение Таинств в соответствие со святыми Христовыми установлениями; и верное употребление церковной дисциплины”»1. Почти три столетия спустя после их издания Гомилии не были совершенно забыты и воспринимались образованными англи-канами в качестве доктринального авторитета. В сам же момент своего появления на свет данный корпус текстов был ничем иным как инструментом унифицированной и массовой трансляции новых религиозно-политических смыслов.

Контекст формирования корпуса Авторизованных гомилий

В коммуникационном контексте XVI в. для максимально широкого охвата преимущественно неграмотного населения единственным методом являлось устное выступление в области скопления значительного числа людей. Вполне самоочевидно, что наиболее подходящей организованной структурой подобного рода являлись отнюдь не магистраты, но приходские церкви. И действительно, широко известно, что континентальный и островной протестантизм XVI в. характеризовался возрастающей ролью устной проповеди. Вербальный подход к качественному массовому распространению новых идей имел вполне очевидный недостаток, — он нуждался в подготовленных кадрах, которые были бы искусными проповедниками.

Продолжительный период волнообразной Реформации привел к тому, что к началу правления королевы Елизаветы Англиканская Церковь испытывала явный кадровый голод. К примеру, в 1554 г. в южном Ланкашире было 172 священника, а девять лет спустя, в 1563 г., уже 98 священников2. В епархии Эли на 1561r. только в трети всех церквей были штатные священники. Такая же ситуация наблюдалась в 1563 г. в Саффолке3.

Подобная значительная нехватка духовенства означала одно: огромное число простого народа было предоставлено в религиозном отношении самому себе или инициативе отдельных религиозных просветителей, деятельность которых не регулировалась государством или Церковью. В отношении социо-религиозного поля ситуация была вполне сравнима с началом 90-х годов XX в. в России. Сходство продолжается и в том, что англиканский епископат принял такую же методику решения проблемы: срочное насыщение Церкви кадрами, способными выполнять требуемый минимальный функционал, за счет резкого понижения требований к качеству подготовки данных кадров.

К примеру, заняв лондонскую кафедру в 1559 г., епископ Эдмунд Гриндал (Edmund Grindal) за семь месяцев рукоположил 110 священников4.

Очевидно, что формальные профессиональные качества новых клириков были принесены в жертву их числу. Подобные решения не могли не сказаться на качестве проповеди. О дезорганизации проповеднической деятельности пишет и Э. Бикнелл, отмечая при этом, что «образованных и умелых проповедников было немного, да и среди них многие были слишком вспыльчивыми»5. Это, в свою очередь, вело к пренебрежению проповедью как таковой со стороны прихожан: во время ее произнесения было в порядке вещей затеять разговор, пойти погулять по церковному дворику или пропустить кружку эля6.

Подобная нерегулируемая ситуация не могла быть выгодна ни Церкви, ни государству. Никакое единичное вторжение умелого проповедника в хаотичное социо- религиозное пространство не было способно завершить путь Реформации. Вариативность проповеднических практик, совсем не означающая их качества, должна была уступить место некоей системе регулярного учительства. Именно такое обоснование для унификации посредством Авторизованных гомилий мы встречаем в Королевских наказах Елизаветы I:

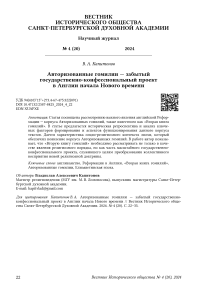

Титульный лист Книги Гомилий. Издание 1562 г.

«…поскольку из-за отсутствия проповедников во многих местах царств и владений королевы люди остаются в невежестве и слепоте, все пасторы, викарии и кюре должны каждое воскресенье читать в своих церквах одну из гомилий, которые есть и будут изданы для данной цели властью Ее Королевского Величества»7.

Об этих же причинах рассуждает и архиепископ Уильям Лод (William Laud): «Я полагаю, что там, где нет даров, позволяющих людям проповедовать, может быть законное и полезное использование чтения печатных проповедей и гомилий; и в таких обстоятельствах вполне законно их слушать. <…> Я говорю, что если такая “книга проповедей” будет составлена по указанию Церкви и издана властью Короля и Парламента, как Книга общих молитв, <…> то такая книга, предназначенная не для “публичного богослужения”, а для “общественного наставления”, <…> могла бы быть использована с большой пользой; да, и гораздо большей, чем многие проповеди настоящего времени, которые каким-то образом ничему не учат, разве что непослушанию князьям и всякой власти под ложным предлогом послушания Богу»8.

Существующая неоднородность проповеднических практик в религиозном поле, которая не была способна стать отправной точкой для созидательной трансформации социума, стала средой, в которой с исторической неизбежностью возникла необходимость появления корпуса Авторизованных гомилий.

Автор и актор

Портрет епископа Джона Джуэла. Гравюра

Создание Авторизованных гомилий представляло собой комплексный процесс. На данный момент исследователями не установлено авторство всех текстов, однако достоверно известно имя редактора и, как считается, автора большей части гомилий рассматриваемого сборника. Им был епископ Джон Джуэл ( John Jewel). В жизнеописании епископа, предваряющем текст его программного сочинения «Апология Церкви Англии»9, встречаются следующие слова: «Первым и поистине лучшим писателем времен королевы Елизаветы был епископ Джуэл. Кто может похвалиться таким значительным участием во всем, что тогда делалось? В частности, в составлении “Второй книги гомилий”»10. Традиционный взгляд на епископа Джона Джуэла как на главного создателя сборника отражен и в предисловии к антологии его трудов: «Очевидно, что традиция, которая присваивает епископу Джуэлу ключевое значение в деле подготовки “Второй Книги Гомилий”, может быть подтверждена косвенными сви-детельствами»11. Под косвенными свидетельствами подразумевается литературный стиль, который показывает, что епископ Джуэл лично был автором не менее половины проповедей12. Среди авторов остальных гомилий обычно упоминают других ярких представителей реформаторского движения, среди которых были даже идеологические изгнанники в период правления Марии Тюдор: архиепископы Мэттью Паркер (Matthew Parker) и Эдмунд Гриндал (Edmund Grindal), епископ Джеймс Пилкингтон ( James Pilkington), а также Ричард Таверненр (Richard Taverner).

Говоря об авторстве, нельзя обойти стороной вопрос вовлеченности королевы Елизаветы I в процесс создания текстов сборника13. Упоминающиеся исследователями косвенные свидетельства не позволяют однозначно утверждать, имело ли место непосредственное участие королевы в правках текста или же при ней работала некая особая королевская комиссия. В пользу непосредственного участия Елизаветы британские исследователи выдвигают аргумент, что правки, которые касаются вопросов использования священных изображений, могли поступить только лично от самой королевы, которая, как известно, сохраняла изображение Распятия в своей собственной часовне14. В пользу теории о комиссии можно привести замечания, что изменения, которые касались некоторых нюансов церковных обрядов и богословских тонкостей о личности Христа, могли быть предложены только образованным духовным лицом. Впрочем, в условиях почти полувекового религиозного кризиса нельзя однозначно отрицать возможность того, что королева вполне разбиралась в ряде богословских вопросов15. В любом случае, оправданно утверждать непосредственную вовлеченность монаршего авторитета в процесс создания корпуса Авторизованных гомилий.

Комплексная работа по приведению в мир «Второй книги гомилий», включавшая в себя клерикальное авторство, монарший авторитет и санкционную силу Конвокации 1563 г., позволяет охарактеризовать сборник как государственно- конфессиональный проект. Впрочем, подобная характеристика предполагает равноправный союз двух акторов: государства и Церкви. В условиях перетекания в политическое тело монарха важных функций, которые прежде существовали исключительно как церковные, мы уже не можем говорить о равенстве акторов.

Английская реформация по сути усваивала достоинство vicarius Christi только королевскому служению, хотя терминологически Акт о супрематии от 1534 г. и не допускал подобных выражений. Елизаветинские королевские наказы относительно религии провозглашали верховенство королевской власти в первом же пункте:

Во-первых, все настоятели, архидиаконы, пасторы, викарии и все другие церковные лица должны сами добросовестно соблюдать, и, насколько это возможно, обеспечивать соблюдение другими, всех и каждого закона и статута, изданных с целью возвращения короне древней юрисдикции над церковью в государстве и упразднения всякой иностранной власти, противоречащей сей королевской власти16.

Реформационные процессы оформляли королевство как систему, «управляемую королем в качестве викария Христа и направляемую служителями церкви»17. В тех же наказах мы встречаем предписание неукоснительно соблюдать церковные церемонии и богослужения, которые предписаны отнюдь не церковным авторитетом, как это можно было бы ожидать, но «публичной», т. е. «политической» властью18. Даже «Проповедь о добрых делах» из «Второй книги гомилий» говорит об обязанности подчиняться магистратам, как Божьим служителям.

В условиях главенствующей роли монарха инкорпорированная в политикогосударственное пространство Церковь все же располагала авторитетом и санкционирующей властью, что говорит о составном характере властного актора, который не исчерпывался лишь королевской фигурой19. Чтобы уйти от двой ственного описания актора как государственно- конфессионального, нам видится возможным воспользоваться термином Э. Х. Канторовича corpus reipublicae mysticum (мистическое тело государства), в котором слово «мистическое» подчеркивает заимствование термина из церковного богословского обихода, но при этом употребляется синонимично «политическому» и «публичному» телу государства, которое в Англии «определялось не только королем (т. е. одной главой), но королем вместе с советом и парламентом»20, а для нашего конкретного случая — королем и Конвокацией. В условии единства устремлений, обеспечиваемого монархическим единоначалием, мы вправе говорить о публичном теле государства именно как об интенциональном акторе, выступившим инициатором комплексного процесса создания корпуса Авторизованных гомилий.

Системный фон и функционал

Французский исследователь Режи Дебре говорит, что печатная продукция подорвала церковную иерархию, обойдя ее стороной. Это утверждение в целом справедливо, т. к. описанная трансформация частично забрала у духовенства одну из классических пастырских обязанностей — учительство. Стандартизированная проповедь, лишенная личного измерения, нивелирует роль персоны священнослужителя, выводя его за рамки процесса наставления и научения конгрегации, которая постепенно привыкает, что получение информации подобного рода не должно быть непременно отождествлено с клириком их приходской церкви.

Стоит отметить, что уникальность корпуса Авторизованных гомилий заключалась в том, что она не была сборником текстов, на которых духовенству просто рекомендовалось бы основывать свои собственные проповеди. Подобная практика не имела бы никаких принципиальных отличий от дореформенной (в XV в.), когда, как считается, книжные собрания того или иного объема были приблизительно у 25% приходского ду-ховенства21. Одной из самых часто встречающихся книг была «Золотая легенда» (Legenda aurea), которая была хорошо известна еще в допечатную эпоху, но с изобретением пресса стала более доступна для рядового приходского священника, который использовал ее сюжеты в качестве основы или примеров для своих проповедей22. Однако «Золотая легенда» была не только достоянием личной библиотеки. Подобно Гомилиям, она использовалась и непосредственно для чтения вместо проповеди. Об этом свидетельствует переписка епископа Стивена Гардинера (Stephen Gardiner) об употреблении «Золотой легенды» и «Книги праздников», в которой он говорит, что «никогда особо не пытался удостоверять или порицать те истории, которые … принято читать в Церкви»23 и «хотел бы, чтобы Церковь вовсе не терпела чтения в ней ничего … кроме Писаний или очень достоверных историй»24. Несмотря на определенную схожесть, практику чтения «Золотой легенды» и «Второй книги гомилий» отличает нормативная база, делавшая чтение Гомилий обязательным, и на основе которой за этим осуществлялся надзор.

Государство и Церковь предприняли целый ряд формальных мер для того, чтобы создать для Гомилий вполне функциональное пространство. Уже сама публикация первого сборника признавалась как фундаментальное политическое событие, закрепившее желание монархии всерьез заниматься пропагандой новой веры25. Но комплекс мер был значительно шире.

Во-первых, любая устная проповедь, не являвшаяся чтением Гомилий, была запрещена, только если проповедник не обладал специальной лицензией. При королеве Елизавете I практика регулирования проповеднической деятельности встречается уже в прокламации 1558 г.:

…в соответствии с полномочиями, предоставленными Ее Величеству для мирного управления всеми ее подданными, она сочла необходимым поручить и повелеть всем своим подданным, как тем, которые призваны к служению в Церкви, так и всем прочим, что им надлежит воздерживаться проповедовать или учить, или преподавать слушателям какую-либо форму научения или проповеди, кроме Евангелий и Посланий, обычно называемых Евангелием и Посланием дня, и Десяти Заповедей, читаемых на народном наречии и без прибавления объяснения…26

Правом выдачи лицензий на осуществление проповеднической деятельности обладали епархиальный епископ, университет и королевская власть. Соблюдение данного требования вменялось в обязанность церковным старостам, как следует из циркулярного письма архиепископа Мэтью Паркера (Matthew Parker):

Вы ни в коем случае никому не должны позволять учить публично или в частном порядке, читать или проповедовать в какой-либо из указанных церквей, часовен, частных домов или в иных местах, разве что таковые люди имеют лицензию на право проповеди, чтения и учительства по велению Ее Королевского Величества, с разрешения архиепископа Кентерберийского или епископа епархии27.

Во-вторых, чтение Гомилий регулировалось уже упоминавшимися королевскими прокламациями и предписаниями, согласно которым оно должно было совершаться каждый воскресный день, за исключением тех случаев, когда на приходе оказывался лицензированный проповедник, произносящий проповедь не по написанному. Нормировался и характер произнесения гомилий: клирику предписывалось читать их спокойно, ясно и четко, с чем, очевидно, возникали проблемы.

Как видно из нормативных документов, в елизаветинскую эпоху существовала необходимость регулировать общественную дисциплину во время произнесения проповеди или чтения Гомилий:

Во время ектении, общей молитвы, проповеди или чтения священником Писания прихожанам, никакие лица без уважительной и неотложной причины да не бродят по храму и не выходят из церкви28.

…никто да не отвлекает самовольно проповедника во время его проповеди29.

…никто: мужчина, женщина или ребенок, — да не будут заняты во время богослужения чем-либо, разве что в тишине присутствуют, чтобы слушать, отмечать и понимать то, что читается, проповедуется и служится30.

Кроме того, нормативно предписывалось избирать для каждого прихода по 3–4 человека, которые бы осуществляли на местном уровне контроль за тем, чтобы члены прихода посещали богослужения каждое воскресенье, присутствовали на протяжении всей службы и вели себя достойным образом31. При этом судебной юрисдикцией по вопросам посещения церкви обладали как церковные, так и светские суды, что характеризует посещение церкви по воскресным и праздничным дням как важный элемент взаимодействия публичного тела государства с народными массами, который требуется строго контролировать32. Исследователь Ричард Вундерли (Richard Wunderli) пишет, что судебные прецеденты действительно содержат свидетельства приходских священников и старост, сообщавших в контролирующие инстанции о тех прихожанах, которые пренебрегали посещением воскресных и праздничных служб. Хотя дел против таких прихожан было немного, однако же обвиняющая сторона могла быть довольно настойчивой, чтобы продемонстрировать соблюдение общественных норм33. Все это позволяет утверждать, что государством были предприняты беспрецедентные комплексные меры по созданию условий для регулярного и контролируемого распространения требуемого комплекса идей, изменяющих отношение рядового прихожанина к религиозным практикам и формирующих у него обновленное восприятие социально- политической реальности.

Впрочем, мы ни в коем случае не должны идеализировать созданную систему, которая, очевидно, имела изъяны, мешавшие восприятию новой религиозной пропаганды. По своему характеру Гомилии тяготеют к богословским трактатам, что накладывает отпечаток на их структуру, усложняющую восприятие текста на слух. При этом никуда не пропадали и внешние факторы. В записях лондонского суда консистории (Consistory court of London) за 1607 г. значится дело, в котором викарий требует принять меры для починки действующей церкви. Из судебного разбирательства следует, что даже в функционирующем приходском храме, в котором не пренебрегают произнесением проповеди, ее восприятие может быть затруднено неожиданными внешними факторами:

Окна не застеклены, птицы оскверняют церковь и производят такой шум, что невозможно нормально слышать божественную службу и проповедь34.

Еще одним слабым местом системы был процесс распространения самих книг по приходам. Оправданно предположить, что церкви укомплектовывались Гомилиями по такой же схеме, как до этого новыми Библиями и «Книгами общих молитв». Так, в 1541 г. была выпущена королевская прокламация, в которой каждому приходу не только предписывалось приобрести по экземпляру Библии на английском языке, но также и вводились денежные штрафы за неисполнение данного предписания35.

Подобную уже применявшуюся методику напоминает ситуация, описанная в деле 1628 г., которое слушалось в лондонском суде консистории. Истец указывает на отсутствие в церкви Книги гомилий. Ответчик, церковный староста, показывает суду, что его знакомый, другой церковный староста, должен привезти новую Книгу гомилий по возвращении из текущей поездки36. Из дела четко следует, что приход должен был сам приобрести экземпляр Гомилий, а также что за неисполнение данного требования ответственные лица были привлечены к церковному суду. Оба элемента, характеризующие практику насыщения приходов экземплярами Авторизованных гомилий, вполне напоминают методику распространения Библий и «Книги общих молитв».

Поскольку укомплектование приходов экземплярами книги возлагалось, преимущественно, на сами приходы, то инспекции нередко обнаруживали полное отсутствие Гомилий даже через несколько лет после их официального утверждения к применению. Подобные свидетельства имеются о графстве Ланкашир: «Серьезной проблемой для перспектив обращения Ланкашира было отсутствие одного или обоих томов Авторизованных гомилий. В ходе инспекций различной степени тщательности, было установлено, что в 1578 г. Гомилии отсутствовали в четырех церквях, в 1581 г. — в трех, в 1601 г. — в семи, а в 1604 г. не менее чем в восемнадцати»37.

Обобщая вышесказанное, можно утверждать, что вся масштабная система, обеспечивавшая функционирование Авторизованных гомилий, была нацелена на взращивание, как виделось идеологам Реформации, лучшего, более благочестивого общества посредством переустройства национального духовного сознания38, т. е. являлась ничем иным, как вполне современной системой религиозно- политической пропаганды. Ее основной аудиторией были рядовые прихожане. Однако образовательная цель Гомилий была все же двоякой. В предисловии к «Первой книге гомилий» архиепископ Томас Кранмер (Thomas Cranmer) четко проговаривает, что тексты являются подспорьем для священнослужителей, которые не обладают проповедническим даром, чтобы наставлять свою паству. Пожалуй, качественные изменения, произошедшие с течением времени именно в этой подгруппе целевой аудитории Гомилий, стали ключевым фактором, обеспечившим постепенный уход текстов из постоянного употребления.

Заключение

В контексте реформационных процессов в Англии Гомилии становятся явлением, обусловленным трансформацией социо- культурного поля, в котором мистическое (политическое, публичное) тело государства предприняло уникальную на тот исторический момент попытку создания системы, которая бы служила целям пропаганды религиозно- политических нарративов.

Корпус Авторизованных гомилий, тексты которого были сочинены образованными церковнослужителями Церкви Англии, должны были сделать широко доступными важнейшие доктринальные идеи реформированной Церкви. При этом тексты Гомилий не отличались исключительно отвлеченным богословским содержанием. Во многих из них встречается вполне характерный синтез государственно- политического нарратива и нарратива церковно- конфессионального. По задумке, с каждой из кафедр «более чем в девяти тысячах приходских церквей Англии»39 должно было звучать единое религиозно-политическое послание. Неграмотные представители конгрегации воспринимали бы сообщение на слух каждое воскресенье, пока цикл Гомилий не заканчивался и его чтение не начиналось вновь. Грамотные прихожане могли бы даже теснее познакомиться с текстами корпуса, т. к. книга размещалась в церкви (возможно нередко в открытом доступе) вместе с Библией и Книгой общих молитв40.

Нормативная база, регулировавшая чтение Гомилий, а также делавшая обязательным присутствие членов конгрегации на воскресных богослужениях, в условиях XVI– XVII вв. делала взаимодействие прихожан с текстами Гомилий в качестве слушателей насколько возможно неотвратимым. При этом не только положительные предписания обеспечивали функционирование данной системы, но также и пенитенциарные меры, которые могли применяться ко всем вовлеченным в процесс, в случае несоблюдения ими его условий. Так, старосты и приходские священники попадали на скамью подсудимых за то, что пренебрегали чтением Гомилий или не обеспокоились покупкой экземпляра книги. Прихожане могли быть осуждены за неподобающее поведение в храме или отсутствие на воскресной службе. В идеальных условиях подобная система государственно-конфессиональной пропаганды была бы более эффективной, нежели пропаганда с помощью телевидения или радио.

Однако система, в которой значительными факторами являются человек и человеческие взаимоотношения, не может функционировать идеально. Она начинает давать сбои, уже начиная с предположения, что все приходские церкви были укомплектованы экземпляром «Второй книги гомилий». Как показывают судебные прецеденты, даже десятилетие спустя могли находиться церкви, в которых по каким-либо причинам книги не оказывалось.

Вторым существенным фактором, значение которого должно было бы быть минимизировано введением универсального печатного текста, так и остался приходской священник. Корпус Авторизованных гомилий, направленный на восполнение проповеднических недостатков среднестатистического приходского священника, все же оказался отчасти его заложником, поскольку от риторических навыков пастора по-прежнему зависело, насколько удачно будет озвучен прихожанам и без того не всегда простой для восприятия богословский трактат Гомилий.

Список литературы Авторизованные гомилии - забытый государственно конфессиональный проект в Англии начала Нового времени

- Канторович Э. Два тела короля: исследование по средневековой политической теологии. М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 2014. 744 с.

- Bicknell E. J. A Theological introduction to the Thirty-Nine Articles of the Church of England. Glasgow University Press, 1946. 560 p.

- Bordot L. The Bible and Protestant Inculturation in the Homilies of the Church of England // The Bible in the Renaisanse: Essays on biblical commentary and translation in the fifteenth and sixteenth centuries. Ashgate, 2001. 232 p.

- Correspondence of Matthew Parker, D. D.: Archbishop of Canterbury: comprising letters written by and to him, from A. D. 1535, to his death, A. D. 1575. Cambridge University Press, 1853. 510 p.

- Daniell D. The Bible in English: its history and influence. New Haven: Yale University Press, 2003. 899 p.

- Griffiths J. The two books of homilies appointed to be read in churches. Oxford: The University Press, 1859. 630 p.

- Haigh C. English reformations: religion, politics, and society under the Tudors. Oxford University Press, 1993. 367 p.

- Haigh C. Reformation and resistance in Tudor Lancashire. Cambridge University Press, 1975. 377 p.

- Hale W. Precedents in Causes of Office Against Churchwardens and Others. London: Printed for J. G. F. & J. Rivington, 1841. 119 p.

- Harper-Bill C. The pre-Reformation church in England, 1400–1530. New York, 1989. 135 p.

- Hodgdon B. The first part of King Henry the Fourth: texts and contexts. Boston: Bedford Books, 1997. 419 p.

- Hughes P., Larkin J. Tudor Royal Proclamations. Vol. 2: The later Tudors (1553–1587). Yale University Press, 1969. 543 p.

- Lynch S. The Elizabethan parish in its ecclesiastical and financial aspects. Baltimore: The Johns Hopkins Press, 1908. 93 p.

- MacCulloch D., Hughes P. A Bailiff’s List and Chronicle from Worcester // The Antiquaries Journal. 1995, September. Vol. 75. P. 235–253.

- Muller J. Stephen Gardiner and the Tudor reaction. New York: Macmillan Co., 1926. 429 p.

- The Oxford Handbook of the Early Modern Sermons. Ed. by H. Adlington, P. McCullough, E. Rhatigan. Oxford University Press, 2011. 608 p.

- The Oxford illustrated history of Tudor & Stuart Britain. Oxford University Press, 1996. 487 p.

- The Two Books of Homilies appointed to be read in churches. Oxford University Press, 1859. 611 p.

- Visitation articles and injunctions of the period of the Reformation. London: Longmans, Green & Co., 1910. 386 p.

- The Works of John Jewel, D. D. Bishop of Salisbury. Vol. 1. Oxford University Press, 1848. 643 p.

- The Works of the Most Reverend Father in God, William Laud, D. D. Vol. 6. Oxford: John Henry Parker, 1857. 358 p.

- Wunderli R. London church courts and society on the eve of the Reformation. Cambridge, 1981. 163 p.