Авторское искусство книжной орнаментики художника-знаменщика Федора Басова (последняя четверть XVI - первая треть XVII вв.)

Автор: Парфентьев Николай Павлович, Шерстобитова Екатерина Сергеевна

Рубрика: Искусствоведение

Статья в выпуске: 4 т.18, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье выявляются характерные творческие приемы выдающегося мастера книжнорукописного искусства последней четверти XVI - первой трети XVII вв. Федора Сергеева Басова, развивавшего традиции старопечатного стиля орнаментики. Авторские особенности творчества художника-знаменщика раскрываются преимущественно через анализ созданных Федором Басовым заставок рукописных книг. Выделяются уникальные элементы орнаментики (плоды, звери, птицы и др.) и анализируются неповторимые композиционные решения заставок, которые приобрели авторское своеобразие. Рассматриваются также декоративные древа, изображенные на листах-фронтисписах и характеризующие манеру мастера как глубоко переосмыслившую традиции старопечатного стиля. Результаты исследования сопровождаются таблицами репрезентативных примеров, наглядно демонстрирующих авторские черты искусства Федора Басова. В них представлена основная классификация композиционных приемов и уникальных элементов мастера.

Древнерусское книжно-рукописное искусство, старопечатный стиль орнаментики, авторское творчество художника-знаменщика, федор сергеев басов

Короткий адрес: https://sciup.org/147231636

IDR: 147231636 | УДК: 002.2 | DOI: 10.14529/ssh180411

Текст научной статьи Авторское искусство книжной орнаментики художника-знаменщика Федора Басова (последняя четверть XVI - первая треть XVII вв.)

Выходцы из Твери братья Стефан, Фёдор и Гаврила Басовы были признанными мастерами в области книжно-рукописного искусства, организовавшими в 1580-е гг. свою артель-мастерскую в Москве. Один из братьев, Гаврила, вскоре вернулся в Тверь, где, возможно, обзавелся своей семьей и возвел собственный «кров» рядом с родительским. Оставшиеся в столице Стефан и Фёдор успешно выполняли заказы «разного чина людей», нередко помогая друг другу. Так, в 1586/87 г. Стефан, переписывая сборник для «мужа того же преименитого и славнейшаго града Москвы именем Ондрея Шокина», призвал на помощь брата Фёдора. Во всей рукописи украшения выполнены одной рукой — рукой Фёдора Басова. Изображения отличает твердость руки в рисунке и штриховке, строгая выверенность и идеальный глазомер при соблюдении зеркального расположения элементов орнамента в заставках. Поражает четкость и изящество рисунка, отсутствие ошибочных линий, исправлений. В послесловии Стефан напишет, чтобы читатели книги помнили не только его, но и «брата моего по плоти Феодора, помогающего ми, писавшаго травы: не печатию печатах, ни кистию, но всяка травка пером и чернилы писаны, понеже от Бога бо есть дарование, не от человек учение» [15, л. 639]. Из этого текста следует, что помощь Фёдора заключалась именно в «писании трав», то есть заставок, инициалов и прочих украшений в книге. Хотя весь комплекс рукописей братьев свидетельствует, что все они «писали травы» (их также называли «фряжскими травами»), те самые украшения в стиле «старопечатного» орнамента, которые привлекают внимание исследователей [подробнее см.: 12; 25]. Но особо выделялось искусство Фёдора Басова, о чем с гордостью написал Стефан, говоря о «даровании» своего младшего брата. Каковы же авторские осо- бенности произведений книжно-орнаментального искусства этого мастера?

Выявлению и изучению заимствованных и уникальных авторских черт в орнаментальном творчестве художников-знаменщиков способствует применение элементно-структурного метода [см.: 11]. С его помощью возможно определение ступеней развития таланта Федора Басова. Хотя следует отметить, что все выработанные на определенных этапах художественные принципы (приемы) в творчестве мастера проявлялись на всем протяжении его работы.

Первый творческий принцип древнерусских мастеров — следование образцу, который, по существу, становился своеобразным каноном, наиболее точное воплощение , или копирование, этого образца («подобна»1). Данный этап проявился в обращении художника к декоративному оформлению московских первопечатных книг. Явным образцом для подражания в искусстве Федора стал московский «Апостол» Ивана Федорова и Петра Мстиславца 1564 г. [см.: 12, табл. 2]. Вторым этапом в творчестве Федора Басова стало переосмысление образцов. Этот принцип представлен изменениями композиционных приемов и отдельных элементов исходных заставок первопечатных книг [см.: 12, табл. 3]. Оба указанных принципа мастера уже были рассмотрены [23; 24].

Но среди произведений книжно-орнаментального искусства Федора Басова, имеются и такие, которые не находят аналогий с предшествующими его творчеству образцами. Именно они и обозначают освоение им следующей третьей ступени мастерства — создания собственных вариантов книжных украшений старопечатного стиля. Особенностям авторского творчества художника и посвящена данная статья.

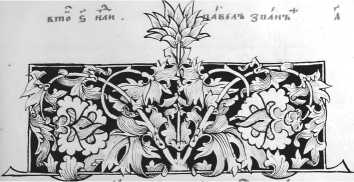

В авторских вариантах в большинстве исполненных Федором заставок сохраняется следование традиции: черно-белое прямоугольное поле симметрично заполнено растительными элементами (листьями, цветами, фантастическими плодами или шишками). Однако за счет введения в заставку новых композиционных приемов либо элементов в искусстве мастера возникают неповторимые образцы старопечатной орнаментики.

Так, в рукописи «Псалтырь с восследованием и Апостол» 1586—1587 гг. в одной из заставок Федор симметрично изображает одинаковые элементы в виде бутона цветка [15, л. 507], который он воспринял из печатной книги «Апостол» 1564 г.1 При этом мастер ввел в центре новое композиционное построение, образованное стеблями: вместо предложенного в исходном образце варианта с листьями внутри овальной формы Федор изобразил три стебля, два из которых направлены по сторонам, третий — вертикально вверх к навершию (табл. 1, № 1.1). Замена композиционного приема «Апостола» присутствует и во втором томе «Пролога» (март — август) 1589—1590 гг. [18, л. 1], где в центре заставки создана сетка из пересекающихся стеблей (табл. 1, № 1.2). Далее, напротив, композиционный мотив «Апостола» Федором сохранен, а элементы изображены иные [18, л. 339].

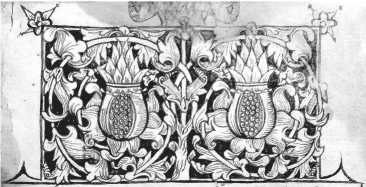

Одним из приемов мастера в некоторых вариантах заставок стало удвоение мотива: изображения острочешуйчатых или пирамидальных шишек, занимающих главенствующее положение внутри прямоугольного поля украшения, дублируются в несколько иной форме: по углам заставки сверху (табл. 1, № 2.1) или иногда в качестве навершия. Появилось в искусстве Федора и не свойственное заставкам ранних печатных книг нагромождение из элементов, в том числе уникальных, авторских: например, шести элементов, плодов и шишек в листве, внутри прямоугольного поля (табл. 1, № 2.2).

Характерная для заставок старопечатного стиля композиция из двух стеблей, расходящихся от центра и образующих большие боковые окружности, также становится уникальной в искусстве Федора Басова за счет изображенных внутри увеличенных авторских элементов (табл. 1, № 3, 4). Мастер, как и ранее, демонстрирует здесь идеальный глазомер при соблюдении зеркального расположения частей заставок.

Необычайно обогатило орнаментику книжных украшений и стало авторской чертой творчества Федора Басова введение изображений представителей животного мира. Причем такой прием использован в разнообразных композициях его заставок. Например, в двух заставках книги «Псалтырь с воссле-дованием и Апостол» 1586-1587 гг. боковые части орнамента разделяет особый элемент, помещенный в центре, — изображение птицы [15, л. 590, 611]. В первом случае это изображение изолированно включено в орнаментальную рамку-венок, по обе стороны от которой расположены листья и шишки, а во втором — органично вписано в симметрично окружающий его растительный мир (табл. 1, № 5.1—5.2).

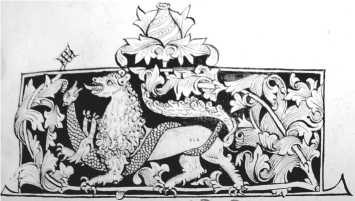

Кроме птиц, мастер включал изображения различных зверей, реальных и мифических. В той же рукописи, поражающей многообразием вариантов орнаментированных украшений, в нескольких заставках художник, рисуя зверей, идет на нарушение симметричности и равнозначности каждой из частей композиции. Так, изображение сидящего под древом льва с крыльями и нимбом над головой (вероятно, символа апостола Марка) занимает всё центральное пространство заставки, растительный орнамент лишь органично заполняет оставшееся пространство окружающей его прямоугольной формы. Навершие заставки сдвинуто к её левому краю, образуя крону древа [15, л. 294]. Вторая композиция более динамична. Тело животного, напоминающего льва, обвито змеем с двумя ногами и крыльями — аспидом. Животное шагает с высоко поднятым хвостом по тонкому стеблю растения, цепляясь когтями, его голова угрожающе почти соприкасается с головой змея, преграждающего ему путь. Изображение явно символизирует сцену борьбы добра со злом [15, л. 593]. Как и в первом случае растительный орнамент, органично заполняя свободное пространство, придает целостность всему рисунку заставки (табл. 1, № 6.1—6.2).

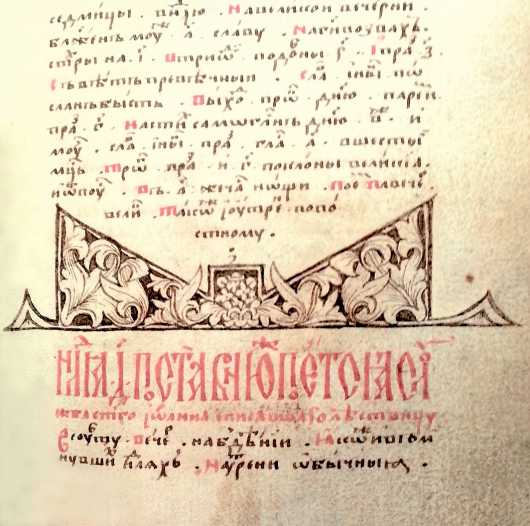

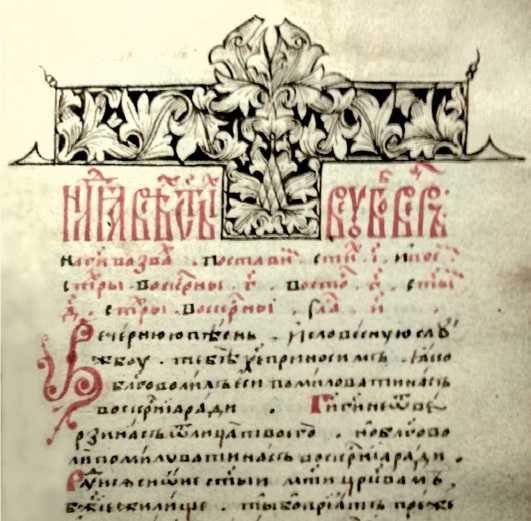

В некоторых заставках Федор отказывается от излюбленной в старопечатном стиле заставки прямоугольной формы. Прежде всего это касается малых заставок, сопровождающих разделение крупных текстов на разделы. Исходя из расположения текста на странице художник подбирает форму украшения. Например, в книге «Триоди» начала 1590-х гг. одна из заставок представлена им в виде горизонтально лежащих двух прямоугольных треугольников, сходящихся к центру страницы вершинами и как бы очерчивающих типичное коническое расположение окончания предшествующего текста. Тем самым мастер, используя свободное поле страницы, вместо обычной заставки в виде узкой орнаментированной полоски создает более значительное и редкое авторское книжное украшение (рис. 1). Другую заставку он оформляет в виде Т-образной структуры, внизу которой под центральной частью из переплетающихся лиственных элементов добавляет квадратное поле с утонченным изображением остроконечной шишки. Такая форма заставки дает ему возможность разделить заголовок с названием дня службы и подзаголовок с указанием времени её начала (рис. 2).

Что касается отдельных элементов орнаментики, то все уникальные элементы мастера классифицируются в зависимости от образа изображения: плод, цветок, сосуд, птица, зверь. Часть из них возникла в его творчестве как переосмысление образцов из первопечатных книг, но видоизменилась настолько, что стала авторским вариантом.

Некоторые плоды, исполненные Федором, восходят к орнаментике «Алфавита» Израэля ван

Рис.1. Триоди. Начало 1590-х гг. Федор Басов [16, л. 102]

Рис.2. Триоди. Начало 1590-х гг. Федор Басов [16, л. 377]

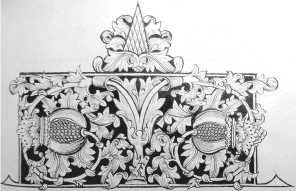

Меккенема и «Апостола» Ивана Федорова и Петра Мстиславца. Так, на основе заимствованной формы с изменением деталей в искусстве Федора появились часто используемые плоды граната с разрезом посередине, обнажающим зерна. Этот плод мог быть увенчан: длинными остроконечными листьями, которые, правда, более характерны для плодов ананаса (табл. 2, № 1.1), либо соцветием округлых, «кружевных», листьев, которые иногда дополнялись небольшой шишкой также с округлыми чешуйками (табл. 2, № 1.2), либо новым элементом — цветком (ромашки?), нарисованным горизонтально сбоку с выступающей серединой и лепестками, обвивающими стебель (табл. 2, № 1.3). Реже в заставке или её на-вершии плод граната мог изображаться вертикально (табл. 2, № 1.4).

Авторским элементом стало и изображение плода тыквы (тыквины) с небольшим разворотом в сторону. В искусстве Федора этот образ воплощен в двух вариантах: как плод округлой, поделенной на доли формы на стебле с широкими трехлопастными листьями, или в удвоенном виде (табл. 2, № 2.1—2.2).

Разнообразны по форме исполненные Федором Басовым цветы: помимо цветка, напоминающего ромашку (табл. 2, № 3.1), обнаруживаются образы нераскрывшегося бутона (табл. 2, № 3.2), чертополоха (табл. 2, № 3.3).

Согласно традициям старопечатного стиля, даже отдельным компонентам орнаментики всегда сопутствуют листья в различных вариантах. Следуя этому принципу, мастер изображает на черном поле сосуд с двумя небольшими ручками и крышкой, украшенный геометрическим узором, образующим четырехлепестковые мелкие цветы. Обильно окруженный листьями, он воспринимается как бутон некоего цветка (табл. 2, № 4).

Исследователями уже отмечалось о необычайной схожести орнаментики московских печатных книг начала XVII в. с книжными украшениями Федора Басова, собранными художником в его рукописи

«Книгописный подлинник»1 1604 г. [1, с. 604, 607; 9, с. 694, 697]. Изучение документов (например, Сметы Печатного двора 1612 г., упоминающей установленный для него «старый оклад») и ряда косвенных данных подтверждают связи мастера с московским Печатным двором. Федор служил здесь знаменщиком, вероятно, после службы у Н. Г. Строганова, то есть после 1604 г., до апреля 1611 г., когда двор был сожжен поляками. В этот период работали типографии Ивана Невежина, Анисима Радишевского, других печатников [см.: 12, с. 34—36; 21, с. 157—159]. Имеются также сведения о его работе на Печатном дворе в первой половине 1620-х гг. [21, с. 158]. Подтверждением всех этих фактов является также близость ранних авторских элементов заставок Федора Басова элементам орнаментики печатных книг2 (табл. 3).

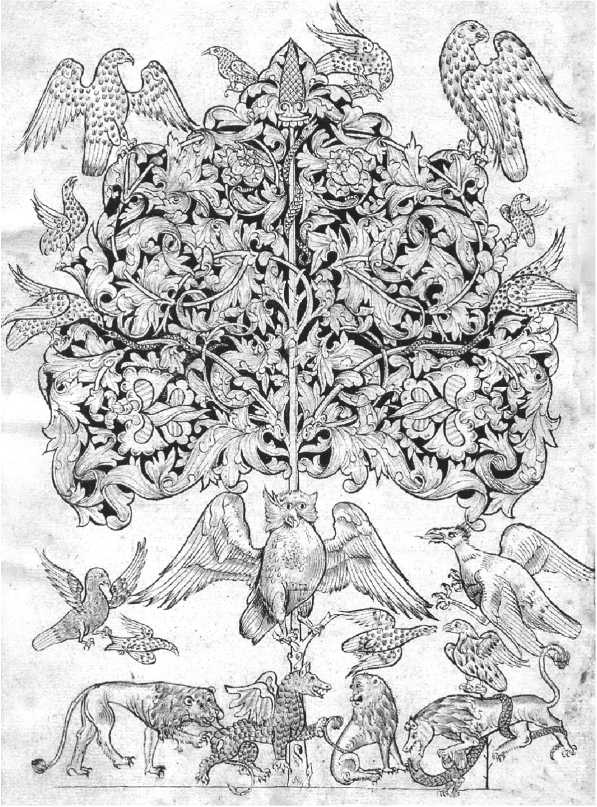

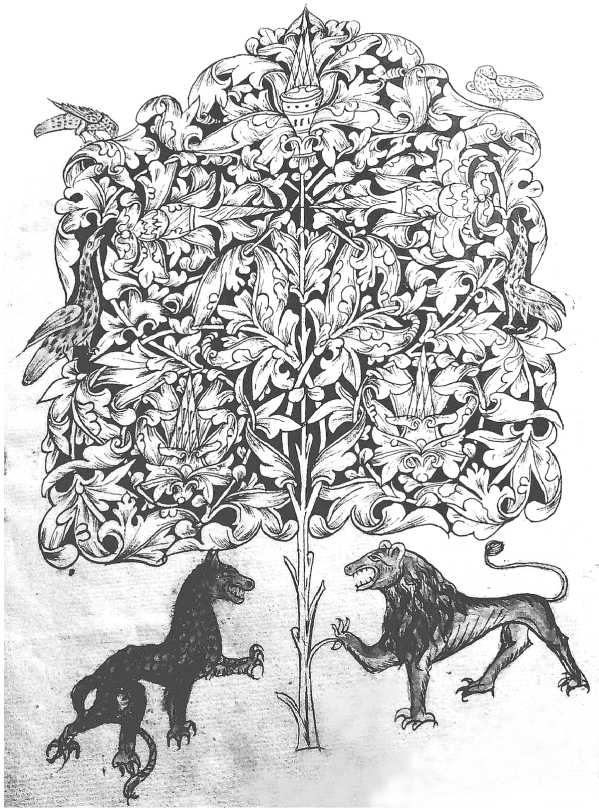

Отдельную область орнаментики художника составляют авторские анималистические элементы. Рисунки представителей животного мира им не только помещались в композиции заставок, о чем уже говорилось, но и сопровождали фронтисписы — особые масштабные изображения своеобразных декоративных древ, полностью занимающие отдельные страницы рукописных книг. Их первые примеры мы находим в рукописях, переписанных писцами Строгановской мастерской в 1590-е гг. и украшенных Федором Басовым. Такие изображения древ стали своего рода «фирменным знаком» книг, вышедших из строгановской мастерской [10, с. 51; 12, с. 31, 42].

Мастер создал различные образы птиц: летящих, сидящих, клюющих добычу, поющих и др. (табл. 4, № 1—5). Звери в изображениях Федора Басова также отличаются разнообразием образов. Излюбленным и наиболее часто изображаемым был образ льва:

сидящего, лежащего, идущего, борющегося со змеем (табл. 4, № 6—9). Встречаются и образы фантастических зверей (табл. 4, № 10—12).

Наиболее яркие примеры декоративных древ в сопровождении птиц и животных находим в певческих рукописных книгах.

В книге «Стихирарь певческий» [19] лист-фронтиспис украшен высоким древом с пышной кроной на тонком стволе, завершающимся шишкой с ромбическим узором. По контуру листвы слева и справа почти симметрично мастер изобразил птиц, чередующихся по размеру и в большинстве различающихся в движениях и характерах. Ствол древа у вершины и расходящиеся от центра нижние ветви обвивают змеи. Средняя часть древа заполнена перевивающимися листьями и ветвями. На нижнем сучке в центре Федор поместил птицу сову (филина), по обе стороны от которой ниже мастер изобразил еще более фантастический мир птиц, и хищных зверей. Все они взаимодействуют, а некоторые находятся друг с другом в противостоянии (рис. 3).

Несколько менее динамичные композиции с древом созданы в рукописи «Ирмологий певческий», об орнаментике которой писали исследователи, восхищенные её декоративным убранством [14, с. 42; 20, с. 274]. Здесь фронтисписы расположены перед каждым новым разделом книги, всего на десяти листах, но лишь на четырёх из них изображение сопровождают анималистические элементы. Так, на первом из рисунков [7, л. 2 об.] изображено древо, исполненное по схожим принципам предыдущей книги. Тонкий ствол венчает лиственная крона, по краям которой сидят по две птицы с каждой стороны. Внутри древа в самом верху в центре изображен уникальный элемент в виде сосуда и остроконечной шишки. Под древом художник изобразил двух зверей, дракона и льва, идущих навстречу друг другу (рис. 4).

В еще одном «Стихираре певческом» декоративные древа были нарисованы Федором на специально вклеенных позже написания книги листах с филигранями «1600» — в начале 1600-х гг. [2; 12]. Федору принадлежит и создание свода изображений древ в упомянутой рукописи «Книгописный подлинник», создававшейся по заказу Н. Г. Строганова (и, вероятно, для его фамильного скриптория) в начале XVII в., до 1604 г. [22].

Декоративные древа стали ярким примером авторского искусства Федора Басова. Они включают многообразные элементы заставок старопечатной орнаментики: как заимствованные, так и уникальные. Сама форма, идея древа с кроной и его отдельные части (прежде всего, животные обитатели) неповторимы. Поэтому данные изображения можно рассматривать как обобщающие образы накопленного творческого опыта.

Таким образом, в творчестве художника-знаменщика рукописной книги конца XVI — начала XVII вв. Федора Сергеева Басова ярко проявились тенденции, связанные с дальнейшим развитием орнаментальной традиции старопечатного стиля древнерусского книжно-рукописного искусства. Своеобразие авторского стиля орнаментики мастера основывается, с одной стороны, на следовании уже существующим образцам, а с другой, на формировании собственной художественной образности. Не только комбинирование отдельных заданных мотивов, но и создание уникальных авторских вариантов украшений определяют профессионализм и высокое мастерство Федора Басова. Отметим также, что применение элементно-структурного метода изучения древнерусской орнаментики позволяет проследить развитие творческих процессов и принципов в средневековом каноническом искусстве.

Рис. 3. Стихирарь певческий. Фронтиспис. Фёдор Басов. 1590-е гг. [19, л. 3 об.]

Рис. 4. Ирмологий певческий. Фронтиспис.

Фёдор Басов. 1590-е гг. [7, л. 2 об.]

Таблица 1

Примеры заставок Федора Басова

№

Варианты композиций с избранными элементами

1. Псалтырь с восследованием и Апостол. 1586—1587 [15, л. 507]

2. Пролог (март — август). 1589—1590 [18, л. 1]

1. Псалтырь с восследованием и Апостол. 1586—1587 [15, л. 42]

2. Мерило праведное. 1586 [3, л. 395]

1. Псалтырь с восследованием и Апостол. 1586—1587 [15, л. 197]

2. Минеи (сентябрь — ноябрь). Нач. 1590-х. [17, л. 1]

1. Псалтырь с восследованием и Апостол. 1586—1587 [15, л. 481]

2. Архиерейский чиновник. Ок. 1589 [5, л. 35]

1. Псалтырь с восследованием и Апостол. 1586—1587 [15, л. 590]

2. Псалтырь с восследованием и Апостол. 1586—1587 [15, л. 611]

1. Псалтырь с восследованием и Апостол. 1586—1587 [15, л. 294]

2. Псалтырь с восследованием и Апостол. 1586—1587 [15, л. 593]

Таблица 2

Примеры авторских элементов растительного орнамента

|

№ |

Варианты изображений элемента |

Элемент |

Рукопись |

|

1 |

1. Плод граната с остроконечными листьями |

Псалтырь с восследованием и Апостол. 1586—1587. [15, л. 527]; Стихирарь певческий. 1590-е гг. [19, л.590] |

|

|

2. Плод граната с округлой листвой и шишкой |

Псалтырь с восследованием и Апостол. 1586—1587. [15, л. 197]; Стихирарь певческий. 1590-е гг. [19, л. 518] |

||

|

3. Плод граната под цветком (ромашка?) и листьями |

Минеи (сентябрь — ноябрь). 1592 [4, л. 1]. |

||

|

4. Плод граната, изображенный вертикально и увенчанный листьями. |

Псалтырь с восследованием и Апостол. 1586—1587 [15, л. 13]. |

||

|

2 |

503 |

1. Плод тыквы в окружении трехлопастных листьев |

Мерило праведное. 1586 [3, л. 395]. — |

|

2. Удвоенный плод тыквы в окружении трехлопастных листьев |

Псалтырь с восследованием и Апостол. 1586—1587 [15, л. 481]. Архиерейский чиновник. Ок. 1589 [5, л. 35]. Стихирарь певческий. 1590-е гг. [19, л. 4] |

||

|

3 |

1. Цветок (ромашка?) с лепестками, обвивающими стебель |

Минеи (сентябрь — ноябрь). 1592 [4, л. 1]. |

|

|

2. Бутон цветка в листьях |

Псалтырь с восследованием. 1585—1586 [6, л. 112]. |

||

|

3. Чертополох |

Псалтырь с восследованием и Апостол. 1586—1587 [15, л. 507]. |

||

|

4 |

^1^11^ |

Орнаментированный сосуд в листьх |

Триоди службы на воскресные дни. Нач. 1590-х [16, л. 102]. |

Таблица 3

Примеры авторских элементов орнаментики Федора Басова в печатных книгах

№

Элемент, исполненный Федором Басовым

Прижизненные варианты элементов

*

в заставках московских печатных книг

Псалтырь с восследованием и Апостол. 1586—1587. [15, л. 13]

305 — Печатный двор. Псалтырь. 1622; Апостол. 1622; и др

Псалтырь с восследованием и Апостол. 1586—1587. [15, л. 527]

225 — Анисим Михайлов Радишевский.

Устав. 1610.

Псалтырь с восследованием и Апостол. 1586—1587. [15, л. 481]

Архиерейский чиновник. Ок. 1589. [5, л. 35]

197 — Иван Невежин. Минея служебная. Сентябрь.

252 — Никита Фофанов. Минея общая. 1609.

225 — Анисим РаДишев-ский. Устав. 1610.

323 — Печатный двор. Требник. 1625.

Ирмологий певческий. 1590-е. [7, л. 2 об.]

319 — Печатный двор. Требник. 1624; Чин мироварения. 1624; Минея общая. 1625.

Триоди (службы на воскресные дни). Нач. 1590-х. [16, л. 377]

302а — Печатный двор. Триодь постная. 1621; Шестоднев. 1635.

Номер заставок указан в соответствии с альбомом: [8].

Таблица 4

Примеры авторских зооморфных элементов Федора Басова

|

№ |

Элемент |

Изображение |

Рукопись |

|

1 |

WIT^ .ft^y^j^^ |

Орел сидящий с распростертыми крыльями |

Пролог (март—август). 1589—1590. [18, л. 230]; Псалтырь с восследованием и Апостол. 1586—1587. [15, л. 590] |

|

2 |

WIRk |

Орел, оборачивающийся назад. |

Стихирарь певческий. 1590-е. [19, л. 3 об.] |

|

3 |

Орел, клюющий добычу (мелкую птицу) |

Псалтырь с восследованием и Апостол. 1586—1587. [15, л. 611] |

|

|

4 |

Птица, поющая в листве |

Ирмологий певческий. 1590-е гг. [7, л. 2 об.] |

|

|

5 |

Птица, сидящая в листве с поднятыми крыльями |

Ирмологий певческий. 1590-е гг. [7, л. 164 об.] |

|

|

6 |

; ‘'^^Уру1 |

Сидящий лев, смотрящий направо (или налево) |

Ирмологий певческий. 1590-е гг. [7, л. 164 об.]; Стихирарь певческий. 1590-е гг. [19, л. 3 об., 500] |

|

7 |

Лев лежащий |

Ирмологий певческий. 1590-е гг. [7, л. 73 об.] |

|

|

8 |

Лев идущий |

Ирмологий певческий. 1590-е гг. [7, л. 2 об.]; Стихирарь певческий. 1590-е гг. [19, л. 3 об.] |

|

|

9 |

Зверь (лев), борющийся со змеем |

Псалтырь с восследованием и Апостол. 1586—1587. [15, л. 593]. Стихирарь певческий. 1590-е гг. [19, л. 3 об.] |

|

|

10 |

Зверь с гривой |

Псалтырь с восследованием и Апостол. 1586—1587. [15, л. 585] |

|

|

11 |

Дракон с крыльями |

Стихирарь певческий. 1590-е гг. [19, л. 3 об.] |

|

|

12 |

^^^^^ |

Дракон без крыльев |

Ирмологий певческий. 1590-е гг. [7, л. 2 об.] |

Список литературы Авторское искусство книжной орнаментики художника-знаменщика Федора Басова (последняя четверть XVI - первая треть XVII вв.)

- Анисимова, Т. В. Рукописи московских писцов братьев Басовых (80-е годы XVI -начало XVII в.)/Т. В. Анисимова//От Средневековья к Новому времени: сб. статей в честь О. А. Белобровой. -М., 2006. -С. 587-608.

- БРАН. Строг. № 44.

- ГИМ. Син. № 524.

- ГИМ. Увар. № 15.

- ГИМ. Щук. № 563.

- ГИМ. Щук. № 30.

- ГРМ. Др. Гр. № 19.

- Зернова, А. С. Орнаментика книг московской печати кирилловского шрифта XVI-XVII вв.: альбом/А. С. Зернова. -М.: ГБЛ, 1952.

- Маркелов, Г. В. Книгописный подлинник Строгановых 1604 г./Г. В. Маркелов//Труды Отдела древнерусской литературы ИРЛИ РАН. -Т. 54. -СПб., 2003. -С. 684-699.

- Парфентьев, Н. П. О Строгановской мастерской книжно-рукописного искусства XVI-XVII вв./Н. П. Парфентьев//Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Социально-гуманитарные науки, 2008. -№ 6 (106). -С. 43-62.

- Парфентьев, Н. П. О структурном методе изучения произведений древнерусского искусства (из опыта исследования)/Н. П. Парфентьев//Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Социально-гуманитарные науки, 2018. -Т. 18. -№ 2. -С. 73-82.

- Парфентьев, Н. П. Творчество книгописцев и художников-знаменщиков братьев Басовых (1580-1630-е гг.)/Н. П. Парфентьев//Вестник Южно-уральского государственного университета, 2014. -Т. 14. -№ 3. -С. 23-48.

- Парфентьев, Н. П. Усольская (Строгановская) школа в русской музыке XVI-XVII вв./Н. П. Парфентьев, Н. В. Парфентьева. -Челябинск, 1993. -347 с.

- Порфиридов, Н. Г. Новые памятники древнерусского книжного орнамента/Н. Г. Порфиридов//Сообщения Государственного Русского музея. 1947. -Вып. 2. -С. 40-42.

- РГБ. Ф. 98. № 453.

- РГБ. Ф. 98. № 1114.

- РГБ. Ф. 247. № 829.

- РГБ. Ф. 256. № 323.

- РНБ. Кир.-Бел. № 586/843.

- Свирин, А. Н. Искусство книги Древней Руси XI-XVII вв./А. Н. Свирин -М.: Искусство, 1964. -300 с.

- Сидоров, А. А. Древнерусская книжная гравюра/А. А. Сидоров. -М.: Академия наук СССР, 1951. -392 с.

- СПбИИ. Ф. 115. № 160.

- Шерстобитова, Е. С. Искусство орнаментики художника-знаменщика Федора Сергеева Басова: традиции старопечатного стиля в украшении древнерусских рукописных книг и их переосмысление/Е. С. Шерстобитова//Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Социально-гуманитарные науки, 2017. -Т. 17. -№ 2. -С. 85-104.

- Шерстобитова, Е. С. Мастер книжно-рукописного искусства Федор Сергеев сын Басов (последняя четверть XVI -первая треть XVII вв.)/Е. С. Шерстобитова//Известия Уральского федерального университета. Серия 2. Гуманитарные науки, 2017. -Т. 19. -№ 1 (160). -С. 75-84.

- Шерстобитова, Е.С. Орнаментальное искусство художников-знаменщиков братьев Басовых (1580-1630-е гг.): к историографии проблемы/Е. С. Шерстобитова//Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Социально-гуманитарные науки, 2016. -Т. 16. -№ 1. -С. 103-109.