Авульсия слизистой оболочки мочеточника при проведении контактной уретеролитотрипсии

Автор: Малхасян В.А., Сухих С.О., Медведев Ф.А., Прилепская Е.А., Пушкарь Д.Ю.

Журнал: Экспериментальная и клиническая урология @ecuro

Рубрика: Мочекаменная болезнь

Статья в выпуске: 3 т.18, 2025 года.

Бесплатный доступ

Введение. Уретерореноскопия с контактной литотрипсией является основным методом лечения пациентов с конкрементами мочеточника. Несмотря на высокую эффективность, вмешательство может сопровождаться серьезными осложнениями, среди которых одним из наиболее тяжелых считается авульсия мочеточника. Еще более редким осложнением является авульсия слизистой оболочки, что практически не описано в литературе. Клинический случай. Описан клинический случай пациента с наличием конкремента в верхней трети правого мочеточника. В связи с анатомическим сужением нижней трети мочеточника было проведено предварительное стентирование. Через три недели в процессе подготовки к литотрипсии мочеточниковый стент был удален. При этом был удален и тубулярный фрагмент ткани, пролабирующий из устья мочеточника, клинически и макроскопически напоминающий участок мочеточника. Интраоперационно при проведении уретероскопии установлено сохранение целостности стенки с циркулярным дефектом слизистой. Выполнено дренирование почки мочеточниковым стентом. По данным гистологического исследования, удаленный фрагмент был представлен слизистой оболочкой с выраженной эозинофильной инфильтрацией. При динамическом наблюдении через 4 недели проведена эндоскопическая операция, отмечено полное восстановление слизистой, а в дальнейшем – отсутствие резидуальных фрагментов и нормальная проходимость мочеточника. Выводы. Авульсия слизистой оболочки мочеточника – редкое осложнение уретерореноскопии. В подобных случаях целесообразен консервативный подход с дренированием верхних мочевых путей и динамическим наблюдением, что позволяет избежать избыточной хирургической тактики. Накопление и публикация подобных наблюдений необходимы для формирования стандартов диагностики и лечения этого состояния.

Мочекаменная болезнь, конкременты мочеточника, уретерореноскопия, контактная литотрипсия, авульсия мочеточника, осложнения уретероскопии

Короткий адрес: https://sciup.org/142246105

IDR: 142246105 | DOI: 10.29188/2222-8543-2025-18-3-28-32

Текст научной статьи Авульсия слизистой оболочки мочеточника при проведении контактной уретеролитотрипсии

экспериментальная и клиническая урология № 3 2025

Уретерореноскопия (УРС) с контактной литотрипсией и литоэкстракцией является широко распространенным и высокоэффективным малоинвазивным эндоскопическим методом оперативного лечения для пациентов с конкрементами мочеточника [1]. Несмотря на высокую эффективность операции, она может сопровождаться осложнениями, способными существенно повлиять на исход лечения и качество жизни пациента. Однако совершенствование эндоскопического оборудования и оперативной техники для выполнения УРС привело к значительному сокращению данных неблагоприятных явлений [2, 3]. Редким, но одним из серьезных осложнений данного вида лечения является авульсия мочеточника. По некоторым данным оно составляет не более 0,5 % случаев [4–6]. Стоит отметить, что такое осложнение уретероскопии, как авульсия или отрыв слизистой оболочки мочеточника, в мировой литературе практически не описано.

Клинический случай

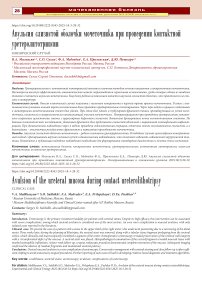

Представлен клинический случай пациента 31 г. , обратившегося в Московский урологический центр ММНКЦ им. С.П. Боткина в плановом порядке после медикаментозно купированного эпизода почечной колики справа. При обследовании, по данным мультиспи-ральной компьютерной томографии (МСКТ), был выявлен конкремент верхней трети правого мочеточника размером 7 мм, плотностью +1130 единиц HU, а также расширение чашечно-лоханочной системы (ЧЛС) правой почки (лоханка до 16 мм, чашечки до 10 мм) (рис. 1). Проведен бактериологический анализ

Рис. 1. МСКТ мочеполовой системы пациента до оперативного лечения: 1 – конкремент верхней трети правого мочеточника

Fig. 1. MSCT scan of the patient's urinary system before surgery: 1 – stone in the upper third of the right ureter мочи, по данным которого роста микрофлоры не обнаружено. С целью удаления конкремента и восстановления нормальной функции мочевыводящих путей запланировано оперативное лечение.

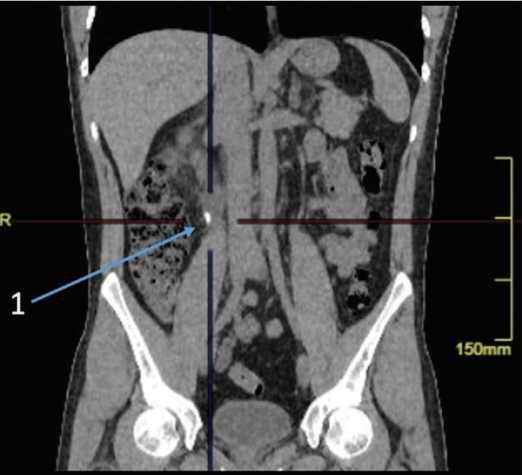

Учитывая выявленное при уретероскопии сужение нижней трети правого мочеточника, первым этапом выполнено дренирование верхних мочевыводящих путей мочеточниковым стентом справа.Паци-ент повторно госпитализирован через 3 недели для удаления камня мочеточника.Во время цистоскопии под наркозом после удаления стента был обнаружен пролабирующий из устья правого мочеточника фрагмент ткани.Данный фрагмент был захвачен щипцами и удален. Макроскопически ткань представляла собой трубчатую структуру, напоминающую фрагмент мочеточника, размером 2 см в длину, диаметром 0,4 см и толщиной стенки 0,1 см (рис. 2).

Рис. 2. 1 – трубчатый полый участок ткани, удаленный после второй уретеро-скопии, 2 – струна-проводник, проведенная через полый фрагмент ткани

Fig. 2. 1 – tubular hollow tissue fragment removed after the second ureteroscopy, 2 – guidewire passed through the hollow tissue fragment

Исходя из макроскопической картины, была заподозрена авульсия мочеточника.В устье правого

экспериментальная и клиническая урология № 3 2025

мочеточника была проведена гидрофильная струна-проводник, дистальный конец которой беспрепятственно достиг чашечно-лоханочной системы (ЧЛС) почки. По струне-проводнику в просвет мочеточника

Рис. 3. Рентгенологический контроль установки мочеточникового JJ стента после отрыва слизистой оболочки мочеточника

Fig. 3. X-ray control of JJ stent placement following ureteral mucosal avulsion введен уретерореноскоп (7 Fr). При выполнении уре-тероскопии было установлено, что целостность стенок мочеточника сохранена.В нижней трети мочеточника выявлен циркулярный дефект слизистой оболочки и кровоточивость стенок мочеточника.Выполнена повторная установка мочеточникового стента (рис. 3).

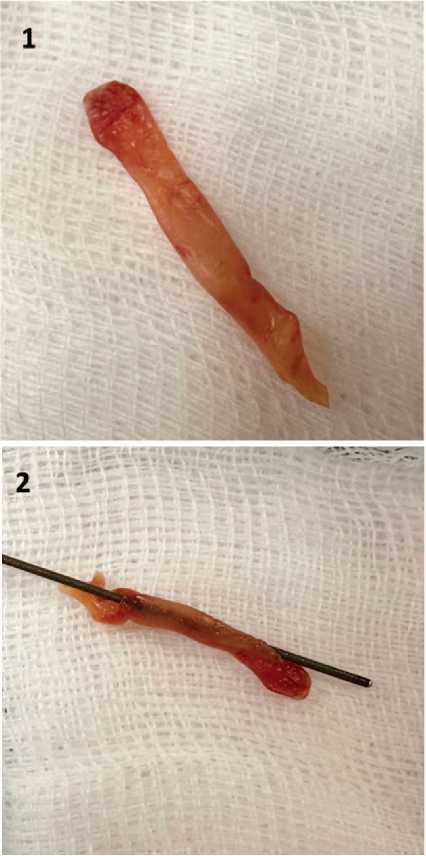

По данным патоморфологического исследования макропрепарат представлен тубулярным фрагментом слизистой мочеточника с собственной пластинкой слизистой оболочки, выстланной уротелием типичного гистологического строения.Обращает на себя внимание обильная эозинофильная инфильтрация собственной пластинки слизистой оболочки с выраженным скоплением эозинофилов, лимфоцитов и плазмоцитов у края препарата, по которому произошло отторжение фрагмента слизистой оболочки мочеточника (рис. 4).

При повторной уретероскопии через 4 недели патологических изменений мочеточника не выявлено. Целостность слизистой мочеточника восстановлена на всем протяжении.Зона, где ранее было отмечено отторжение фрагмента слизистой оболочки, визуально не отличается от интактной слизистой оболочки мочеточника на всем его протяжении. Отмечена полная эпителизация слизистой мочеточника. Выполнена уретероскопия с лазерной литотрипсией, в процессе которой крупный фрагмент камня мигрировал в ЧЛС почки.Выполнена гибкая уретеро-реноскопия без установки мочеточникового кожуха. Через 3 недели мочеточниковый стент удален.

При последующем наблюдении, по данным контрольной КТ почек с контрастированием, выполнен-

Рис. 4. 1 – Фрагмент слизистой оболочки мочеточника, х10. Сверху определяется эпителиальная выстилка (уротелий) под которым располагается собственная пластинка слизистой оболочки мочеточника без гладкомышечного слоя. В собственной пластинке слизистой оболочки определяется усиление воспалительного инфильтрата от уротелиального пласта по направлению к линии отрыва от продольного слоя мышечной оболочки.

2 – Фрагмент слизистой оболочки мочеточника, х20. Собственная пластинка слизистой оболочки у линии отрыва от мышечной оболочки представлена рыхлой соединительной тканью, в которой определяется выраженная лимфоцитарная, эозинофильная, гистиоцитарная, плазмоцитарная инфильтрация, определяются сегментоядерные нейтрофилы

3 – Фрагмент слизистой оболочки мочеточника, х40. Тот же фрагмент слизистой оболочки стенки мочеточника с воспалительным инфильтратом у линии отрыва на большем увеличении

Fig. 4. 1 – Fragment of ureteral mucosa, х10. The epithelial lining (urothelium) is visible at the top, beneath which lies the lamina propria of the ureteral mucosa without the smooth muscle layer. An intensified inflammatory infiltrate is observed within the lamina propria, extending from the urothelial layer toward the detachment line of the longitudinal muscular layer.

2 – Fragment of ureteral mucosa, х20. The lamina propria at the site of separation from the muscular layer is composed of loose connective tissue with pronounced lymphocytic, eosinophilic, histiocytic, and plasmacytic infiltration, as well as the presence of segmented neutrophils

3 – Fragment of ureteral mucosa, ×40. The same area of the ureteral wall mucosa with inflammatory infiltrate at the detachment line, shown at higher magnification

ного спустя 3 месяца, резидуальных фрагментов не выявлено, расширения ЧЛС почек не наблюдалось, проходимость мочеточника сохранена (рис. 5).

Рис. 5. МСКТ мочевыделительной системы с контрастным усилением через 3 месяца после операции

Fig. 5. Contrast-enhanced MSCT scan of the urinary system 3 months after the surgery

ОБСУЖДЕНИЕ

Пациенты с мочекаменной болезнью, в частности с конкрементами мочеточника, у которых отсутствовал положительный эффект после медикаментозной литокинетической терапии, представляют одну из категорий больных, которым показано проведение УРС. Для успешного выполнения УРС существует ряд правил и рекомендаций, направленных на минимизацию рисков осложнений и повышение эффективности процедуры. Эти правила касаются как подготовки пациента, так и особенностей техники выполнения операции. Правильный выбор инструментов, внимательное соблюдение этапов вмешательства, а также использование современных методов для предотвращения травматизации мочеточника являются залогом успешного исхода [4, 7].

Основные принципы успешного выполнения УРС включают:

-

• тщательную предварительную диагностику для оценки состояния мочеточника и мочевыводящих путей;

-

• оптимальную позицию пациента – укладка пациента в литотомическую позицию с правильным отведением и фиксированием конечностей;

-

• выбор инструментов- использование соответствующих инструментов, таких как струна-проводник и тонкий уретероскоп (7–8 Fr) для минимизации трав-матизации тканей;

-

• аккуратность при манипуляциях – особое внимание следует уделить технике манипуляций, осо-

- бенно при наличии конкрементов или сужений мочеточника.

Эффективность УРС достигает 95%, однако существует риск возникновения ряда неблагоприятных последствий. В исследовании G. Giusti и соавт., охватившем 11 885 пациентов, общая частота осложнений после УРС составила 3,5%. Осложнения категорий Clavien I–II были зафиксированы в 2,8% случаев, тогда как более тяжелые осложнения категорий Clavien III и IV встречались значительно реже – в 0,5% и 0,1% случаев соответственно [8].

Авульсия мочеточника относится к редким осложнениям (менее 1%) и классифицируется как Clavien-Dindo IIIb–IV. Данное состояние характеризуется частичным или полным отрывом мочеточника, что в ряде случаев требует выполнения масштабных реконструктивных операций на мочеточнике или нефрэктомии [9]. Основными факторами риска авульсии мочеточника являются сложные или вколоченные конкременты, анатомические аномалии мочеточника, а также неправильная техника проведения вмешательства [3].

Авульсия слизистой оболочки мочеточника – состояние, при котором происходит отрыв слизистой оболочки мочеточника, в то время как целостность других слоев его стенки не нарушается. Данное осложнение встречается крайне редко.В современной литературе описан лишь один клинический случай S.R. Hosseini и соавт. в 2021 г.. По данным этого клинического случая, пациентке была выполнена уретеро-скопия справа, контактная уретеролитотрипсия справа, дренирование верхних мочевыводящих путей справа JJ стентом. При извлечении инструмента, на дистальной части уретероскопа визуализировался 5 см фрагмент слизистой оболочки мочеточника, что в последствии было подтверждено патоморфологическим исследованием. Мочеточник был стентирован. Через 6 недель JJ стент был извлечен, при этом контрольная уретероскопия не проводилась. По данным ультразвукового исследования данных за ретенционные изменения ЧЛС получено не было [10].

Отличительной особенностью нашего случая является то, что отторжение тубулярного фрагмента мочеточника произошло на этапе удаления стента после предстентирования мочеточника по поводу анатомического сужения мочеточника в его нижней трети. Кроме того, в отличие от нашего случая сообщение S.R. Hosseini и соавт. не содержит подробного описания гистологического препарата. В нашем случае, была выявлена аномальная тканевая реакция мочеточника, которая проявлялась в выраженной эозинофильной инфильтрацией собственной пластинки слизистой оболочки с выраженным скоплением эозинофилов, лимфоцитов и плазмоцитов у края препарата, по которому произошло отторжение фрагмента слизистой оболочки. Данные изменения можно интерпретировать как первичную реакцию тканевой гиперчувствительности на фоне локального воспаления в области анатомического сужения мочеточника, где ранее был установлен стент, что привело к отеку и отторжению участка слизистой оболочки и собственной пластинки. В то же время эти изменения могут быть следствием вторичной реакции на спонтанный отрыв участка слизистой, вызванный механической травмой мочеточника.

В настоящий момент нет стандартных алгоритмов лечения данного состояния. Тем не менее, накапливающийся клинический опыт и публикации в виде описания подобных случаев свидетельствуют о том, что при подозрении на авульсию мочеточника, в первую очередь следует исключить повреждение его слизистой оболочки. В подтвержденных случаях предпочтительной тактикой остается максимально консервативный подход – дренирование почки мочеточниковым стентом и последующий динамический контроль для раннего выявления возможных осложнений, например стриктуры мочеточника.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ограниченный опыт лечения такого осложнения, как авульсия слизистой оболочки мочеточника, описанный в литературе, свидетельствует о потенциальной возможности справиться с ним эндоскопическими методами.Кроме того, это подчеркивает важность накопления и публикации подобных случаев для последующего агрегационного анализа и разработки стандартных подходов к лечению.

ИШАТШШРЕЕЕШЕ

Сведения об авторах:

Малхасян В.А. – д.м.н., профессор кафедры урологии Российского университтета медицины Минздрава России, заведующий урологическим отделением №67 Московского многопрофильного научно-клинического центра им. С.П. Боткина Департамента здравоохранения Москвы; Москва Россия; РИНЦ a uthor Id 943857;

Сухих С.О. – к.м.н., врач-уролог Московского многопрофильного научно-клинического центра им. С.П. Боткина Департамента здравоохранения Москвы; Москва Россия; РИНЦ author Id 832617;

Медведев Ф.А. – ординатор кафедры урологии Российского университета медицины Минздрава России, Москва, Россия; РИНЦ a uthor Id 1288228;

Прилепская Е.А. – врач-патологоанатом Московского многопрофильного научноклинического центра им. С.П. Боткина Департамента здравоохранения Москвы; Москва Россия; РИНЦ author Id 683510;

Пушкарь Д.Ю. – д.м.н., профессор, академик РАН, заведующий кафедрой урологии Российского университета медицины Минздрава России,руководитель Московского многопрофильного научно-клинического центра им. С.П. Боткина Департамента здравоохранения Москвы; Москва, Россия; РИНЦ author Id 417122,

Вклад авторов:

Малхасян В.А. – концепция исследования, научное редактирование, анализ полученных данных, 20%

Сухих С.О. – сбор данных, написание текста рукописи, 20%

Медведев Ф.А. – обзор публикаций, написание текста рукописи, 20%

Прилепская Е.А. – научное редактирование, 20%

Пушкарь Д.Ю. – научное руководство, разработка дизайна исследования, критический обзор, 20%

Конфликт интересов: Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Финансирование: Статья подготовлена без финансовой поддержки.

Статья поступила: 01.04.2025

Результаты рецензирования: 22.06.25

Исправления получены: 18.07.25