Байкал и Ладога - крупнейшие озера как непрерывно возобновляемые сокровища России

Автор: Румянцев Владислав Александрович, Сорокин Александр Иванович, Маркова Елена Геннадьевна

Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana

Рубрика: Природная среда

Статья в выпуске: 2 (15), 2010 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрено различие между двумя крупнейшими озерами России в географическом, экономическом и военном отношениях. Отмечены международная проблема нехватки пресной воды и роль России в ее решении. Показано ведущее значение Ладоги по сравнению с Байкалом для экономики и обороны страны. Подтверждена необходимость принятия специального закона о Ладожском озере и его бассейне для обеспечения требуемого экологического уровня в регионе и высокого качества воды, предназначенной для снабжения Санкт-Петербурга, а также для ее возможного экспорта.

Байкал, вода, водные ресурсы, водообеспечение, глобальное водораспределение, дефицит пресной питьевой воды, климатические области земли, ладога, мегаполис, минерализация, озеро

Короткий адрес: https://sciup.org/14031133

IDR: 14031133 | УДК: 556

Текст научной статьи Байкал и Ладога - крупнейшие озера как непрерывно возобновляемые сокровища России

Terra Humana

Вода – одно из самых удивительных веществ на Земле. Она встречается в природе во всех трех агрегатных состояниях; по своим химическим свойствам чистая вода может считаться нейтральным веществом – без запаха, вкуса и цвета. Лишь в толстых слоях вода имеет голубоватый цвет, что дает основание называть ее голубым золотом, без которого невозможно существование живых организмов на Земле. Попутно напомним, что вода составляет 2/3 массы человеческого тела.

Вода, в свою очередь, состоит из двух также уникальных элементов: водорода и кислорода. Водород – самый распространенный элемент космоса, составляющий более 70 % массы солнца и звезд, как и основную часть газов межзвездной среды и туманностей, кислород – самый распространенный на Земле элемент, на который в земной коре (в виде соединений) приходится около половины ее массы, а в воде – почти девяносто процентов. Неудивительно, что вода является также одним из самых распространенных веществ в природе. Общий объем ее на Земле составляет 1 389,5 млн км3. Однако пресные воды составляют только чуть больше 3 % от этого объема, а технически доступные – всего около 0,3 %. Четверть процента запасов пресных вод заключено в естественных водохранилищах – озерах. В руслах рек единовременно находится лишь 0,01 % пресной воды – чуть больше, чем в живых организмах и растительности [1].

Здесь следует добавить, что перечисленные выше показатели непрерывно убывают в связи с возрастающим уровнем загрязнения воды в большинстве индустриальных стран.

Основными источниками пресной воды в настоящее время, как правило, являются озера и реки. распространены они в мире неравномерно, как и выпадающие на Землю осадки. Так, есть сверхзасушливые климатические области Земли, где среднегодовое количество осадков не превышает 10–20 мм, но есть и сверхвлажные, в которых за год выпадает до 3–5 м, т.е. в 300, а то и в 500 раз больше.

В настоящее время более 1/3 всего человечества не имеет доступа к безопасной питьевой воде. Из-за болезней, связанных с недостатком воды, в мире ежегодно умирает 2,2 млн чел., в том числе, около 6 тыс. детей ежедневно . 40 % человечества живет в условиях острого недостатка воды, причем к 2025 г. такой «водный стресс» может испытывать уже около 5,5 млрд чел.

За последние 100 лет потребление воды увеличилось в 6 раз, а в настоящее время среднегодовой забор воды из рек и подземных источников составляет 600 куб. м воды на человека, их них только 137 – питьевой.

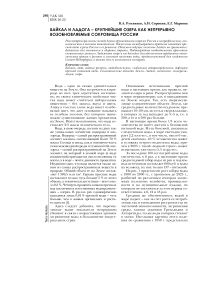

На рис. 1 представлен рост забора воды с 1960 по 2000 гг., с прогнозом до 2025 г., разбитый по различным секторам экономики (сельскому хозяйству, промышленности и на муниципальные нужды), по которым он увеличится за этот период соответственно, в 6, 12 и 18 раз.

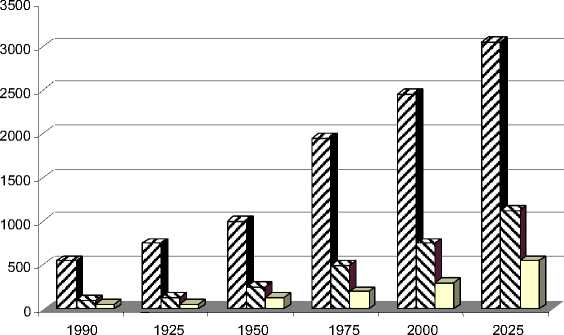

средняя же обеспеченность водой в мире падает – как за счет роста ее потребления, так и уменьшения ресурсов из-за их частичной невосполнимости, загрязнения среды, таяния ледников Гренландии и Антарктиды, талые воды которых стекают в океан. Наглядная картина этого падения по сравнению с 1950 г. представлена

Сельское хозяйство Промышленность □ Муниципальные нужды

Рис. 1. Забор воды по секторам экономики (км3/год).

чем двенадцать ших рек россии зятых.

сии расположено ыс. озер*, а также около 2300 водо-щ с общим объ-оло 1000 км3 [6]. веку для поддежизни требуется полутора литров й воды в день. А водопотребление населения состав-тни литров пре-ы в сутки. Так, в городах россии е водопотребле-ние составляет 300–400 л в сутки, что превышает показатели во многих других развитых странах на рис. 2 – отдельно по развитым и развивающимся странам. больше всего страдают развивающиеся страны с засушливым климатом, обеспеченность водой в которых составит в будущем году лишь 15 % от уровня 1950 г.

Многим странам недостает собственных источников воды, и они дополнительно получают ее из внешних источников. Так, например, более половины воды получают из внешних источников Ирак, сомали, Вьетнам, Аргентина, боливия, Конго, Мозамбик, Израиль и др. более 2/3 водных ресурсов приходится на внешние источники в таких странах, как Египет, Кувейт, Пакистан, Венгрия, Молдова, румыния, сербия, Черногория, Туркменистан и Нидерланды.

Наиболее обеспеченным водой государством является бразилия, почетное второе место за ней занимает россия. Единовременный объем поверхностных пресных вод россии составляет 28 тыс. км3 или 22 % от мирового объема [6]. Однако, суммарный объем ежегодно возобновляемых водных ресурсов россии (речной сток) оценивается в 4270 км3/год, т.е. немного не достигает 10 % суммарного стока всех рек Земли.

Если же сравнивать среднегодовой расход воды в устьях рек, то одна Амазонка выносит в океан пресной воды в 4 раза

(сША – 320 л, Англия – 170, Япония – 125, финляндия – 58) [6]. В странах Африки около сахары – до 10–20 л в сутки.

Забор пресной воды в россии, как и в мире в целом, растет быстрыми темпами: от 80 км3 в 1950 г. до 350 км3 в 1990 г. По некоторым оценкам, ежегодный забор в начале XXI в., несмотря на усилия по сокращению водопотребления, превысит 400 км3 [1].

В то время, как во многих странах мира страдают от нехватки воды, в россии отношение к пресной воде в настоящее время прямо таки «коммунистическое» – ее используют «по потребности» и сверх таковой. Прошедшая сложный и дорогостоящий процесс очистки питьевая вода применяется для промыва канализационных труб, мойки машин, полива зеленых насаждений и улиц. К удивлению европейцев, россияне моются и бреются обычно при открытом кране, подчас забывая даже вовремя закрыть его, т.е. воспринимая водопровод как бьющий из-под земли родник. сотни и тысячи тонн воды утекают в канализацию при неисправных сантехнических устройствах. с другой стороны, водные бассейны нещадно загрязняются, являясь зачастую местом сброса нефтепродуктов и ядовитых отходов промышленных производств и сельского хозяйства, что наносит неминуемый вред здоровью

* При подсчете числа озер необходимо задаваться их минимальным размером. Так, наряду с указанным выше числом российских озер в печати можно найти сведения о том, что только в бассейне реки Невы насчитывается около 50 тыс. озер. Причем обычно размеры не указываются, что не дает возможность сравнивать приводимые по различным районам числа.

Cреда обитания

Terra Humana

й Развитые страны s Развивающиеся страны с влажным климатом п Развивающиеся страны с засушливым климатом

Рис.2. Обеспеченность населения Земли водой (в % от 1950 г.).

населения, несмотря на все процессы очистки воды. По оценке руководства санкт-петербургской компании «Водоканал» только 3 % питьевой воды расходуются по прямому назначению, остальные же 97 % являются просто «транспортом грязи».

Понятно, что развитие экономики, обеспечивающее существование человека в соответствии с современными требованиями, связано, как правило, с антропогенным воздействием на среду, ведущим к ухудшению ее экологического состояния и, как следствие, к ухудшению качества человеческой жизни. Это объективное противоречие приводит к необходимости принятия компромиссных решений, критерий эффективности которых перемещается уже из экономической области в политическую и даже нравственную или мировоззренческую. Вопрос стоит так: что важнее – получить сегодня максимальную прибыль любой ценой или проявить заботу о будущих поколениях, сохранив для них и природные ресурсы, и незагублен-ную природную среду.

Естественно, что при неравномерном распределении воды, дефицит которой постоянно возрастает, неминуемо увеличивается напряженность в отношениях между странами, доходящая до прямых вооруженных конфликтов. согласно имеющимся сведениям, в мире в настоящий момент насчитывается уже более 30 таких перманентных конфликтов из-за доступа к водным ресурсам (в основном, к питьевой воде). считается, что количество конфликтов со временем будет расти экспоненциально.

Эти конфликты во впол-е обозримой перспективе огут перерасти в широ-омасштабные войны – ри отсутствии договорен-ости между странами, остигнутой в результате овместной выработки со-тветствующей machinery, е. механизма или систе-ы действий, обеспечива-щей глобальное водорас-ределение.

Такая система должна редусматривать возмож-ости перемещения вод-ых ресурсов как внутри осударств, так и за их пределы, включая «переброску рек» (почти «табуированное» понятие в россии в настоящее время), а также транспортировку воды по водопроводам (масштаба нефте- и газопроводов), на танкерах, в бутилированном виде т.д.

Так или иначе, проблема нехватки в мире пресной воды стоит на повестке дня, и решать ее мировому сообществу и, в первую очередь, Европе придется не без участия россии. А основные доступные запасы «голубого золота» приходятся у нас на байкал и Ладогу и великие реки россии – не оцененные еще полностью непрерывно восполняемые сокровища нашей страны.

О байкале и Ладоге – этих великих озерах-морях – в мире знали еще задолго до того, как появилась россия. байкал (под названием Ламу, Тангиз, Далай, байхай, которые все переводятся как море, океан) уже упоминается в древних китайских хрониках, арабских и тибетских летописях, в монгольском эпосе [4].

Ладожское озеро (под названием Нево, Алдея, Альдаген, Альдога) встречается в летописи Нестора (XII в.), в договорах Новгорода Великого с ганзейскими городами. И только в летописи 1280 г. впервые появляется название «Ладога». Картографическое его изображение можно найти на карте с. Мюнстера (1544 г.) [5].

На байкал русские казаки впервые вышли в 1643 г. и нарекли его морем. Первая инструментальная съемка озера байкал была произведена в 1772–73 гг. штурманом байкальской военной флотилии Алексеем Пушкаревым. По материалам этой съемки была составлена карта «байкала-моря» [2].

Несколько ранее по указанию Адми-ралтейств-коллегии военными гидрографами под наблюдением И.А. Нагаева и под руководством начальника экспедиции капитан-лейтенанта Д. селянинова была составлена карта Ладоги. Однако издана она была с учетом последующих работ только в 1812 г. – в качестве первой карты всего Ладожского озера.

Здесь мы прервем описание истории изучения этих озер-морей, отметив только, что несмотря на то, что они всегда считались расположенными в глубоком тылу [3], гидрографическое изучение их продолжалось в дальнейшем в основном военными морякам.

сравним теперь между собой эти два уникальных произведения природы, начиная с их происхождения. Как считают в настоящее время, озеро байкал представляет собой заполненную водой рифтовую долину зарождающегося океана. Если внимательно взглянуть на карту поверхности земного шара, то можно отметить, что происходящее по не совсем еще понятным причинам расползание континентов направлено к некоторому равновесному состоянию, при котором континенты, имеющие примерно треугольную форму, располагаются одним из углов к южному полюсу и одной из сторон – к северному. Исключение представляет лишь евразийский континент (Антарктиду и Австралию мы не рассматриваем в силу их особенного положения), который имеет тенденцию к расколу на два треугольника. Причем, намечающаяся линия разлома проходит как раз вдоль озера байкал.

Возраст байкальской рифтовой долины определяют примерно в 25 млн лет. Тектонические движения, связанные с образованием байкала, продолжаются и в настоящее время. берега озера расходятся со скоростью 2 см в год (с такой скоростью примерно растут ногти на руках человека). Землетрясения в Забайкалье достигают 10–11 баллов. Последнее сильное землетрясение было в 1959 году. фиксируемые же сейсмографами слабые землетрясения случаются до 2 тыс. раз в году [2].

В противоположность байкалу Ладога представляет собой довольно молодой реликт залива балтийского ледникового озера, имевшего наибольшие размеры всего около 10 тыс. лет назад. Последовавший за этим спуск этого водоема привел к обособлению Ладожского озера. Около 5 тыс. лет назад после стока воды из системы большой саймы в Ладогу уровень в озере повысился, и воды Ладоги снова прорвали балтийско-Ладожский водораздел, образовав реку Неву.

Тектонические процессы происходят также и в недрах Ладоги. Об этом свидетельствуют так называемые бронтиды: подводный гул, периодически слышный в районе Валаамского архипелага.

Отличие геологического происхождения Ладоги от байкала хорошо иллюстрируется с помощью их объемных кривых, построенных в относительных единицах [7]. Если они почти совпадают у Ладоги и Онеги, имеющих аналогичное (ледниковое) происхождение, то кривая байкала ближе к таковой у Танганьики, являющейся также рифтовым образованием.

Ладога – уникальное явление природы во многих отношениях. Оно является терминальным резервуаром сотен тысяч рек и проточных озер, собирающих дождевые и родниковые воды с большой части северо-Запада россии, а следовательно – и индикатором экологического состояния этой обширной территории. Но главное, что озеро служит безальтернативным источником водоснабжения санкт-Петербурга – второго по значимости мегаполиса нашего государства.

Ладога – это часть древнего пути «из варяг в греки» и современного «Волгобал-та», а также непременное «окно в Европу» для россии.

Из Ладоги вытекает довольно короткая (74 км), но полноводная Нева, выносящая ежегодно в финский залив балтийского моря 80 км3 пресной воды, в несколько раз более чистой, чем волжская и днепровская воды, очень мягкая и в тоже время слабо минерализованная, т.е. почти оптимального состава питьевой воды. Таким образом, за год обновляется около 10 % водных ресурсов озера.

сравним теперь наши озера-моря по размерам и водным ресурсам.

«славное море – священный байкал» – поется в известной народной песне. «Нашим морем была Ладога», – говорят ветераны войны – моряки Ладожской флотилии. И действительно, по своим размерам эти великие озера не уступают некоторым морям. Так, по площади и байкал, и Ладога превышают Мраморное, Лигурийское и Внутреннее Японское моря. А по объему воды Азовское море, например, в три тыс. раз уступает Ладожскому озеру и в 80 тыс. раз – байкалу. Ладога расположена примерно посередине северной части Европы

Cреда обитания

Terra Humana

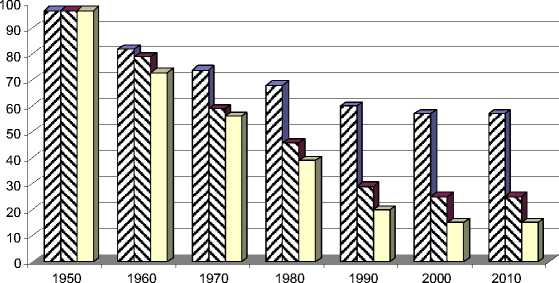

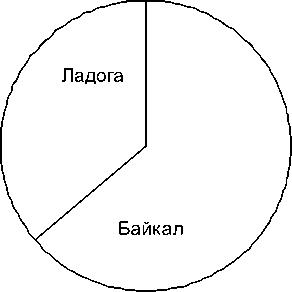

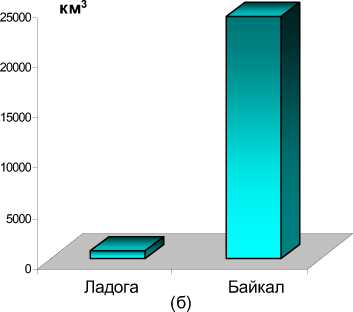

и является самым крупным европейски озером, а байкал, находящийся в серед не Азии, является крупнейшим по запаса воды озером не только в Азии, но и во все мире. В нем содержится около четвер всех мировых запасов воды в пресных оз рах. байкал в 1,76 раза больше Ладоги площади, а по объему превышает после нюю более чем в 27 раз (рис. 3). Здесь сл дует заметить, что запасы воды в байка очень часто в печати сильно преувелич ваются. Так, например, в Интернете мо но найти информацию, что запасы воды байкале составляют «около 20 % мировы запасов поверхностных пресных вод». действительности здесь следует говорить величине 0,09 %. Иногда, даже в серьезны академических изданиях, утверждаетс что в байкале содержится около четверти всей пресной воды в мире (вместо 0,06 %). Очевидно, что названные выше 20–25 % относятся к запасам воды только в озерах.

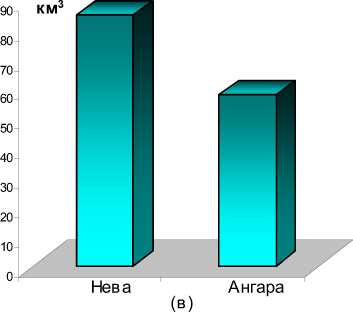

Зато по водности, точнее по среднему расходу воды через Неву и Ангару, Ладога превышает байкал почти в полтора раза. Это обстоятельство характеризует особую ценность Ладоги как источника водоснабжения – не только в настоящее время, но и в обозримой перспективе.

Такая водопродуктивность Ладожского озера объясняется, по-видимому, большой влажностью климата и развитостью гидрографической сети (в бассейне Ладоги насчитывается около 50000 озер и 60000 рек). И это при том, что водосборный бассейн Ладоги в 2 раза меньше, чем у байкала. Ладожский водосбор вытянут в меридиональном направлении, поэтому таяние снежного покрова происходит постепенно, что обеспечивает устойчивый и равномерный сток из озера в течение всего года.

Оба озера имеют развитое судоходство, большое рыболовное хозяйство. Ихтиофауна великих озер существенно отличается между собой. Так, основными промысловыми рыбами на байкале являются омуль, хариус, таймень, сиг, окунь, налим, а на Ладоге – лосось, форель, сиг, ряпушка, судак, окунь, корюшка, осетр, угорь.

Вода в байкале прозрачная (до 40 м) и менее минерализованная. В ладожской воде больше взвесей (средняя прозрачность около 5 м), зато ее минерализация считается более предпочтительной для питьевой воды.

Для обоих озер актуальными проблемами являются природоохранные мероприятия, направленные на снижение антропогенного воздействия на озерные

(а)

Рис. 3. Соотношение площадей (а), объемов водных масс (б) и среднего расхода воды Байкала и Ладоги (через Ангару и Неву) (в).

экосистемы, борьба с загрязнением воздушной и водной среды. Как Прибайкалье, так и Приладожье являются рекреационными жемчужинами россии, как бы специально созданными для расположения здравниц и развития самого разнообразного туризма – природно-познавательного, этнокультурного и культурно-исторического, спортивного (включающего охоту и рыболовство), религиозного и даже экстремального. И если байкал привлекает туристов своими дикими горами, буддийскими дацанами, шаманами и пр. сибирской экзотикой, то Ладога – живописными шхерами, древнерусскими историческими памятниками (с. старая Ладога, IX век; крепость Орешек, XIV век; крепость Корела, XII век), благодатью известных православных монастырей на Валаамском архипелаге, острове Коневец и многим другим.

При сравнении озер нельзя также не отметить ту особую роль, которую сыграло Ладожское озеро в Великой Отечественной войне. Ладога – это «Дорога жизни», позволившая Ленинграду выстоять в блокаду. Говоря о роли озера в это время, обычно имеют в виду, главным образом, снабжение города и фронта продовольствием и боеприпасами. Но не меньшее значение имело и просто обеспечение населения водой, когда при неработающем водопроводе, люди брали воду из прорубей на Неве, без чего город не простоял бы и двух недель. По мнению историков, битва за Ленинград, сковавшая одну из трех групп немецких армий («север»), повлияла на весь ход и исход войны в целом.

В то же время, по нашему мнению, имеет место недооценка значения Ладоги по сравнению с байкалом. Если по последнему уже более десяти лет назад принято специальное постановление правительства, обеспечивающее экологическую безопасность этой озерной системы, то по Ладоге, водосбор которой расположен на территории трех независимых государств – белорус-

Список литературы Байкал и Ладога - крупнейшие озера как непрерывно возобновляемые сокровища России

- Атлас океанов. Термины. Понятия. Справочные таблицы. -Л.: МО России, 1980. -156 с.

- Байкал: Атлас/Гл. ред. Г. Н. Галазий. -М.: Федеральная служба геодезии и картографии России, 1993. -160 с.

- Белобров А.П. Воспоминания военного моряка. -М.-СПб.: «Индрик», 2008. -910 с.

- Колотило Л.Г. Проблемы физико-географического изучения озера Байкал. -СПб.: Русск. геогр. общ., 2001. -309 с.

- Ладожское озеро: Атлас/Отв. ред. В.А. Румянцев. -СПб.: Ин-т озероведения РАН, 2002. -128 с.

- Разумовский В.М. Природопользование. -СПб.: Изд. СПбГУ, 2003.

- Сорокин А.И. Относительные морфометрические характеристики и их применение на примере крупнейших озер бассейна реки Невы//Изв. РГО, 1992. Т. 124, Вып. 2. -С. 172-175.