Башни Саянского острога (по данным археологии)

Автор: Скобелев Сергей Григорьевич

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Этноархеология Евразии

Статья в выпуске: 3 т.12, 2013 года.

Бесплатный доступ

Саянский острог, построенный в 1718 г. – первая русская крепость в Сибири, раскопанная полностью. В результате получен большой объем археологических материалов. Они позволяют установить планировку острога, в том числе точное место нахождения, размеры и особенности конструкции башен, которых, по данным письменных источников, насчитывалось 5 – четыре угловые и одна проезжая. Археологические исследования подтвердили эти сведения. Все угловые башни сохранились достаточно полно на уровне своих нижних частей. Они были однотипными деревянными постройками размерами 6 6 м, рублеными из сосновых бревен. Располагались вплотную к валам. К башням примыкали оборонительные стены и пристройки хозяйственного назначения, также выполненные из дерева. Внутри угловых башен имелись деревянные полы и печи. Сообщения письменных источников и характер культурного слоя внутри этих башен (фрагменты керамики, костей животных, предметы быта) позволяют говорить, что они использовались для проживания гарнизона острога. Проезжая башня находилась с южной стороны. Сохранилась хуже остальных. Однако по имеющимся деталям и аналогиям можно установить, что она также имела размер 6 6 м. Все башни своими внешними стенами лежали по одной прямой линии и почти не выступали за пределы оборонительных стен. Это отличает Саянский острог от иных русских крепостей, где башни существенно выступали наружу для обеспечения фланговой стрельбы по нападающему противнику. Полученные при изучении этого памятника археологии результаты могут быть использованы при реконструкция планировки и застройки, установления особенностей использования башен в русских острогах XVIII в.

Южная сибирь, xviii в., саянский острог, археологические раскопки, угловые башни, проезжая башня, конструкция, размеры, планировка, назначение

Короткий адрес: https://sciup.org/147218774

IDR: 147218774 | УДК: 902.2

Текст научной статьи Башни Саянского острога (по данным археологии)

Археологические материалы, являющиеся достоверными и наглядными источниками для исследования многих явлений и фактов в истории и культуре русского населения Сибири в XVII–XVIII вв., по отношению к южносибирским территориям использовались мало, тогда как изучение русских памятников в некоторых иных регионах Сибири, а также Дальнего Востока и Америки, привело к великолепным результатам, дополнив, а в некоторых случаях и исправив, информацию письменных документов [Артемьев, 2007; Татаурова, 2007; 2011, МакМахан, 2007;]. Полные раскопки

Саянского острога на Енисее, осуществленные археологическим отрядом Новосибирского государственного университета в 1987–2001 гг., дали большой объем новых материалов, на базе которых возможно проведение подобной работы применительно и к территории юга Приенисейского края.

Острог, построенный осенью 1718 г., является одним из немногих относительно полно сохранившихся памятников русской фортификации в Сибири. Иные оказались сильно разрушенными, застроенными современными городами, затопленными водами водохранилищ и т. д. Например, на юге

Приенисейского края Енисейский, Красноярский, последний Ачинский и, возможно, Канский находятся под современными городами, Караульный и второй Абаканский затоплены Красноярским водохранилищем, первый Ачинский, первый Абаканский и Ломовской остроги пока не найдены. Поэтому научная ценность материалов, полученных при археологическом исследовании Саянского острога, весьма велика для изучения истории русского освоения не только собственно Северного Присаянья, где он расположен, но и соседних территорий Южной Сибири. На базе полученных сведений возможна наиболее полная для Сибири реконструкция планировки и даже, частично, внешнего вида русской крепости XVIII в. Указанный комплекс обстоятельств и определяет высокую степень актуальности и научной значимости такой работы. Нами уже опубликованы материалы, касающиеся устройства оборонительных стен острога, выполненных преимущественно в виде заплота с прямыми линиями внешних стен и пристроенными изнутри зигзагообразными «го-роднями» [Скобелев, 2012]. Логично также будет ввести в научный оборот и результаты изучения башен, являвшихся основой и опорой для деревянных стен такой конструкции, ключевыми точками обороны, где, по данным письменных источников, стояли пушки [Ватин, 1913. С. 59; Быконя, 1981. С. 56; Сибирь…, 1996. С. 62, 156].

Немногочисленные упоминания в письменных документах дают слабое представление о внешнем виде острога в целом и его башнях в частности. Это «строение одно, вокруг острога заплот рубленой в лапу. По углам 4 башни, пятая башня проезжая – к бору, а к Енисею реке – ворота проезжие… А в этом месте имеется две избы, да 4 избы под башнями» [Быконя, 1981. C. 56]. «Со стороны Енисея и на противоположной стороне имеется двое ворот и над ними башни. …Помимо них острог имеет еще 4 боевые башни, под которыми построены казармы для гарнизона» [Сибирь…, 1996. С. 62]. Еще более лаконичное описание сделано акад. П. С. Палласом, который посетил острог в 1773 г.: «Он состоит из четверо-угольной деревянной крепости…величиною 50 сажен квадратных, по углам с башнями, и двои ворота, внутри построены 5 казарм» [1788. C. 542–543]. Свидетельства графических источников пока не известны. Поэтому при археологическом изучении остатков Саянского острога большинство задач по определению и реконструкции его архитектурных особенностей, в том числе расположения и устройства башен, приходилось решать впервые и самостоятельно, с опорой на опыт осуществленных ранее исследований башен, стен и некоторых иных сооружений Братского [Никитин, 1961; Крадин, 1988], Красноярского [Николаева, 1963], Зашиверского [Окладников и др., 1977], Илимского [Васильевский и др., 1978], Ка-зымского [Молодин, Добжанский, 1978], Мангазейского [Белов и др., 1980; 1981; Крадин, 1988; Визгалов, Пархимович, 2007], Алазейского [Алексеев, 1996], Албазинско-го [Артемьев, 1999], Томского [Черная, 2002] и иных острогов Сибири и Дальнего Востока.

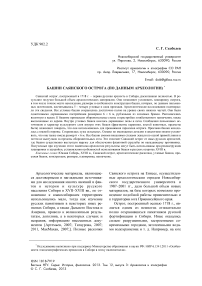

Вероятные линии деревянных оборонительных сооружений, не исключая и башни, на поверхности двора городища визуально не фиксировались. Они были обнаружены лишь в ходе раскопочных исследований. Самым важным в процессе работ являлось то благоприятное обстоятельство, что острог на протяжении всего времени существования не расширялся, т. е. не изменял своей планировки по линиям рвов и валов, хотя для 1755 г. и имеются сведения о намерении его расширения: «оной острог обширностью… будет более, от старово острогу в три стороны отступлено быть имеет в поле по пяти сажен, а в вышину острог… будет рублен от земли в две сажени» [Ватин, 1913. С. 52]. Археологическое изучение не выявило таких действий в каких-либо заметных масштабах – внутри двора городища под слоем современного дерна и оплывов валов, выполненных в основном из речной гальки, сохранились остатки многочисленных деревянных построек различного вида и назначения, но признаков наличия засыпанного рва нет, что было бы неизбежным в случае реализации указанного плана. Валы в современном виде хорошо фиксируются. Все они лежат по прямым линиям вдоль рвов, создавая основу планировки крепости подквадратной формы, включая и места расположения башен (рис. 1, 1–10 ).

Сохранность остатков башен, выполненных целиком из дерева, была различной как для отдельных участков одного сооружения, так и для разных объектов; в ряде случаев фиксировались лишь едва заметные полосы

Рис. 1. Саянский острог в современном состоянии осенью (снято с Ю; без масштаба; фото автора 2009 г.): 1 – западный ров; 2 – участок южного рва; 3 – западный вал; 4 – западный участок южного вала; 5 – восточный вал; 6 – двор городища; 7 –10 – места расположения северо-западной, юго-западной, юго-восточной и северо-восточной угловых башен (соответственно)

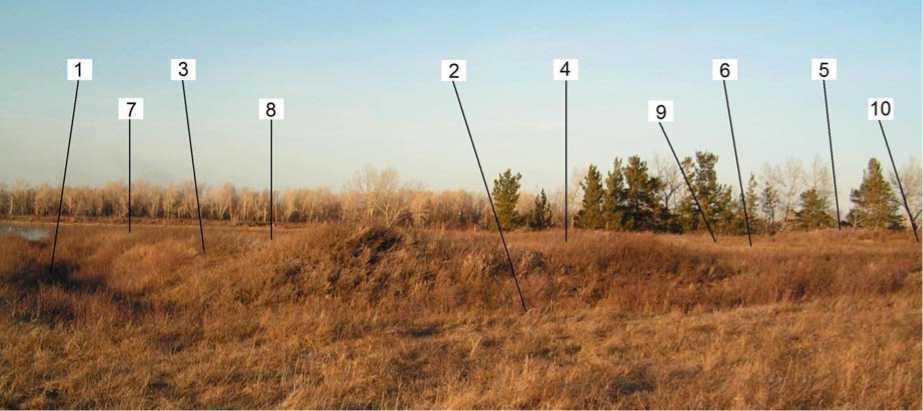

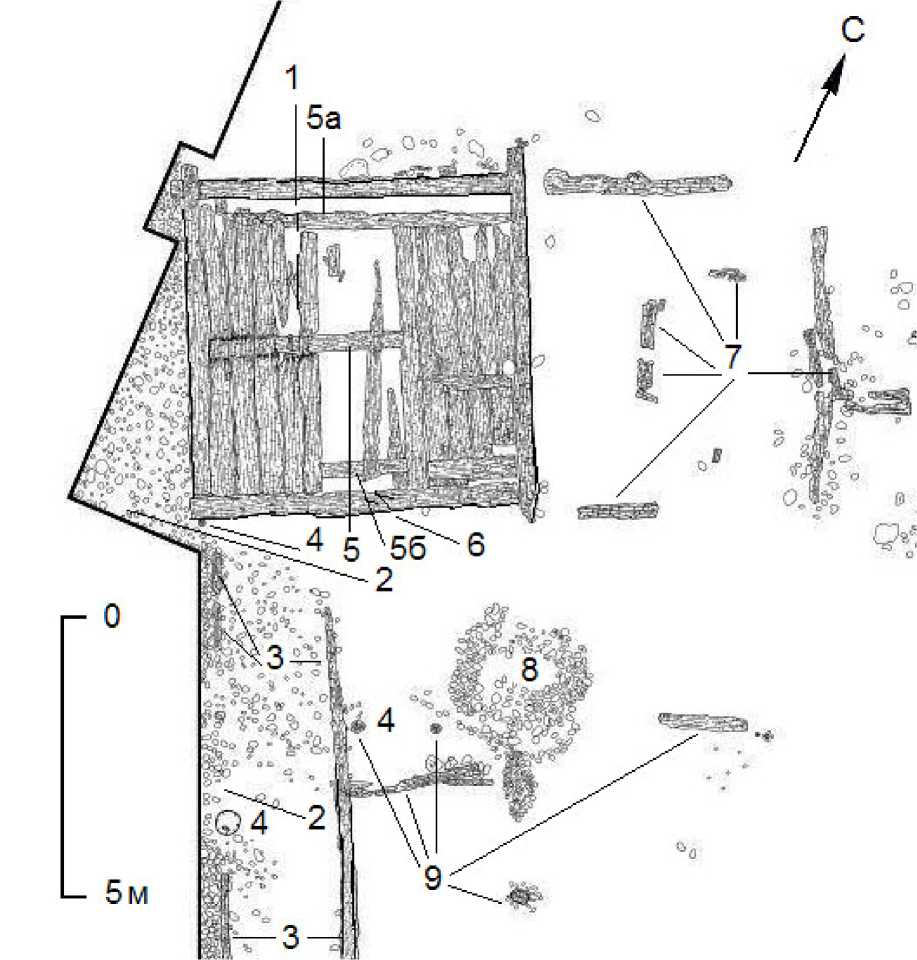

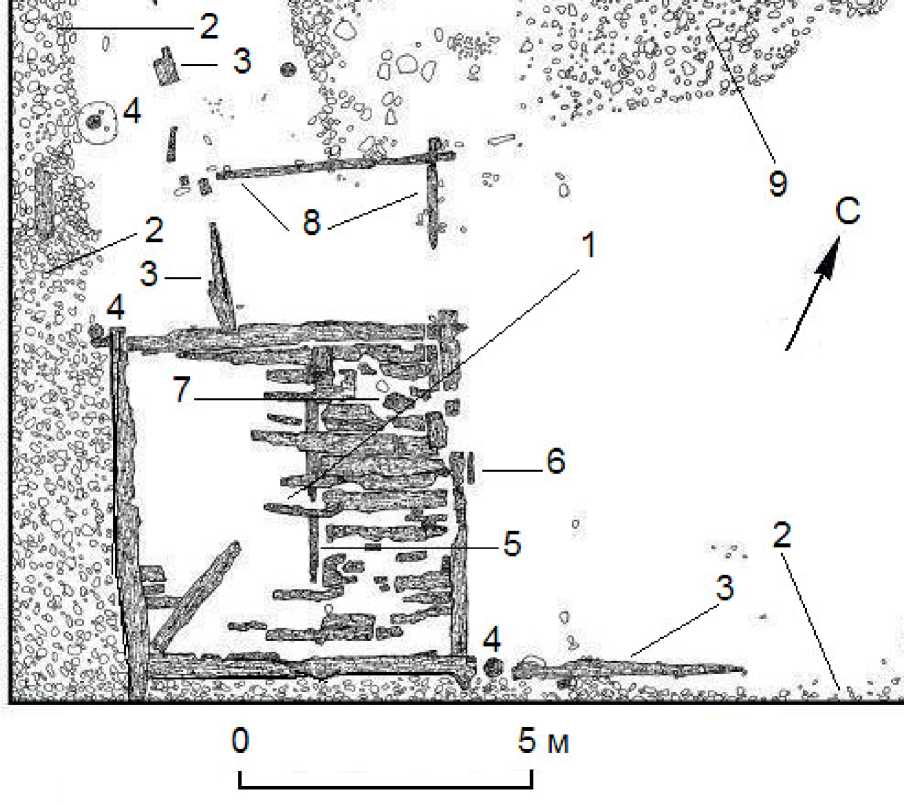

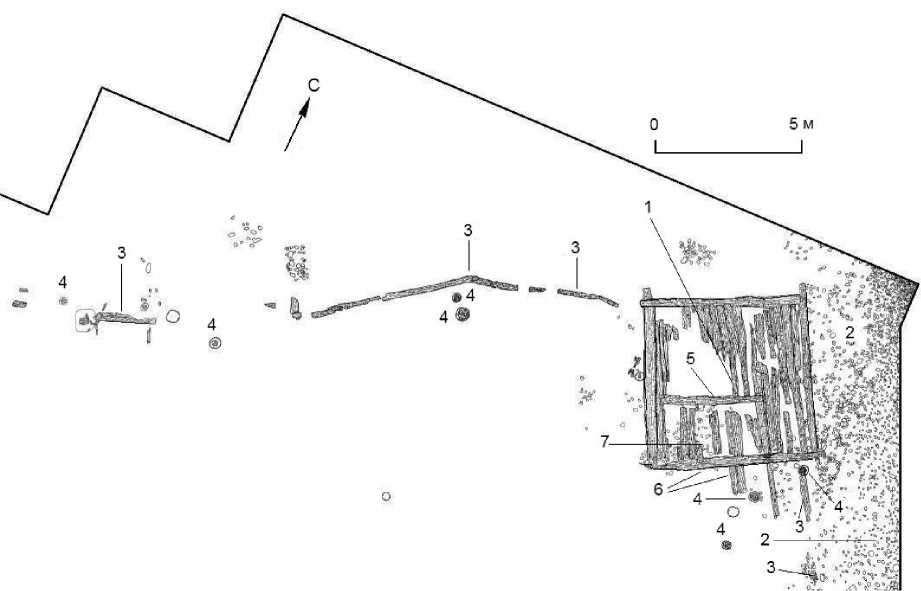

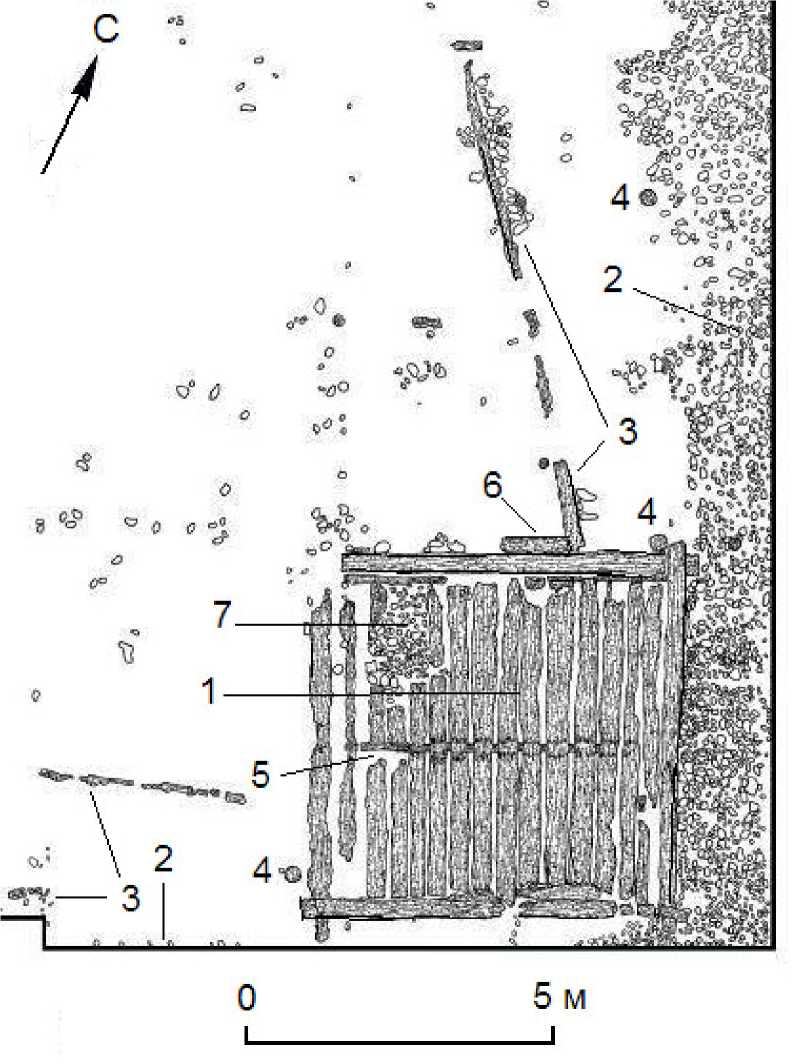

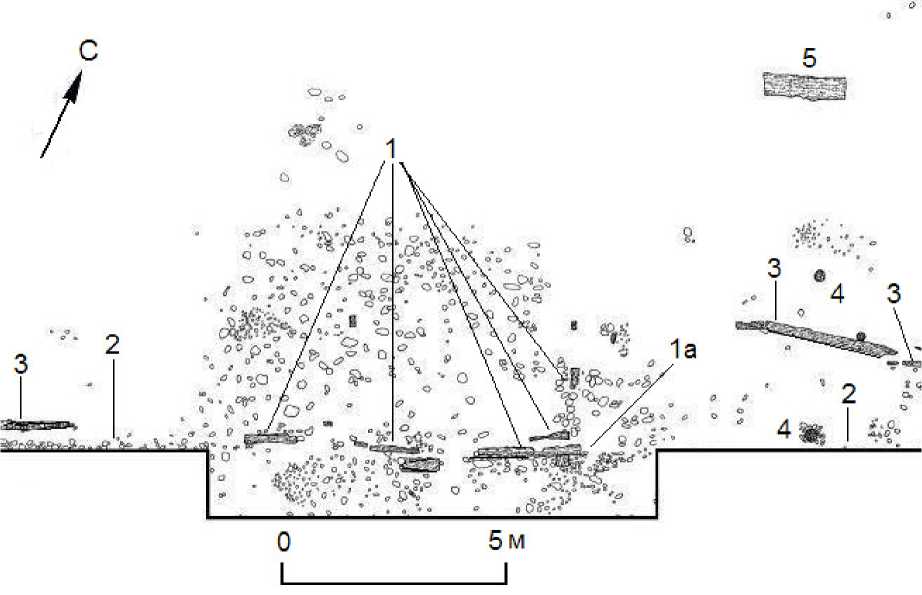

древесного тлена по линиям стен или досок полов. Наиболее уверенно читались остатки 4 угловых башен (рис. 2, 1; 3, 1; 4, 1; 5, 1). Все они были обнаружены именно там, где и предполагалось их место нахождения до работ – изнутри у окончаний западного и восточного валов в северной части и в югозападном и юго-восточном углах городища, т. е. в местах стыков валов, в южной части городища (рис. 2, 2; 3, 2; 4, 2; 5, 2). Внешние стены соседних башен в обоих направлениях лежали в одну линию как вдоль каждого из валов, так и с северной стороны, где вал отсутствовал. Сохранившиеся наиболее слабо остатки проезжей (проездной) башни также располагались в ожидаемом месте – напротив разрыва в линии южных вала и рва; ее внешняя стена лежала в одну линию с обеими соседними угловыми башнями (рис. 6, 1–2). К северо-западной угловой башне с южной стороны и с обеих сторон к юго-западной, северо-восточной и юго-восточной угловым башням примыкали оборонительные стены заплотной конструкции Их наружные части (т. е. собственно стены заплота) лежали фактически в одну линию с внешними стенами башен (рис. 2, 3–4; 3, 3–4; 4, 3–4; 5, 3–4). К проезжей башне с обеих сторон также примыкали оборонительные стены заплотной конструкции, которые, к сожалению, здесь сохранились ху- же, чем у угловых башен (рис. 6, 3–4). С восточной стороны к северо-западной башне примыкала тарасная конструкция, по ширине равная стене башни (рис. 2, 7). Рядом с этой башней, примыкая к оборонительной стене и, возможно, южной стене башни, стояла легкая постройка, предположительно типа навеса на столбах над сложенным из речной гальки очагом для приготовления пищи летом либо тепловой обработки рыбы (рис. 2, 8–9). Юго-западная башня с северной стороны была дополнена пристройкой размерами 2,75 х 3,75 м; это помещение без пола, в качестве одной из стен использовавшее внутреннюю линию заплота (рис. 3, 8). Расположено оно довольно близко к пороховому погребу, задерживая оплывание выброса галечного грунта из ямы, вырытой при его создании или ремонте (рис. 3, 9). Назначение данной пристройки не устанавливается.

Таким образом, Саянский острог – это почти квадратная в плане крепость не только по линиям валов и рвов, но и по расположению угловых и проездной башен с примыкавшими к ним наружными деревянными стенами заплота. Лишь участок оборонительной стены к западу от северо-восточной башни выступал наружу за пределы такого условного квадрата на расстояние (максимально) около 1 м. Эта стена была

Рис. 2. Фрагмент плана северо-западной части острога: 1 – остатки северо-западной угловой башни; 2 – участок западного вала; 3 – остатки внешней (прямой) и внутренней (зигзагообразной) стен заплота; 4 – остатки опорных столбов для оборонительной стены; 5 , 5а , 5б – остатки среднего, северного и южного лагов (соответственно); 6 – место предполагаемого входа в башню; 7 – остатки конструкции типа тараса; 8 – остатки каменного очага; 9 – остатки легкой постройки типа навеса над очагом

выполнена углом для лучшей устойчивости конструкции (видимо, дополнительно соединялась перерубом с двумя вкопанными изнутри столбами) (рис. 4).

Обнаруженные остатки угловых башен показали, что они были однотипными и одноразмерными в виде срубов из соснового леса размерами 6 х 6 м (рис. 2-5). Отличались лишь незначительными деталями. По сохранившимся остаткам нижних венцов видно, что они рублены «в обло» из бревен диаметром около 30–40 см, уложенных непосредственно на грунт. Стены были утеплены изнутри и, возможно, снаружи глиной, вмазанной в щели между бревнами – остатки глиняной обмазки характерного вида (с отпечатками следов пребывания между бревнами) найдены при изучении башен

Рис. 3. Фрагмент плана юго-западной части острога: 1 - остатки юго-западной угловой башни; 2 - участки западного и южного валов; 3 - остатки внешней (прямой) и внутренней (зигзагообразной) стен заплота; 4 - остатки опорных столбов для оборонительной стены; 5 - остатки лага; 6 - место предполагаемого входа в башню; 7 -остатки печи; 8 - остатки пристройки к башне; 9 - оплыв выброса из ямы, вырытой для порохового погреба

в большом количестве. Современные жители пос. Саянск - наследники строительных традиций первопроходцев, до сих пор используют глину в подобном виде для утепления деревянных домов. Сверху на пол второго этажа мог насыпаться слой песка -так, остатки северо-западной башни полностью были перекрыты прослойкой желтого речного песка мощностью до 8 см, который ссыпался вниз, вероятно, при ее разборке. Много линз песка зафиксировано также внутри и рядом с остальными башнями. Поверх деревянных деталей некоторых башен располагался слой коры деревьев хвойных пород - вероятно, остатки бывшего покрытия крыш.

Внутри башен сохранились остатки полов из досок (плах), уложенных на поперечные лаги (переводины). В северо-западной башне имелись средний и два боковых (северный и южный) лага (рис. 2, 5, 5а, 5б), в остальных уверенно фиксировалось лишь по одному среднему (рис. 3, 5; 4, 5; 5, 5), но в юго-восточной башне можно предполагать и наличие боковых. Лаг в юго-западной башне лежал в направлении, не совпадающем с расположением лагов в иных угловых башнях острога - перпендикулярно южной стене, в то время как в остальных - параллельно ей. Средние лаги делили внутреннюю площадь башен приблизительно на две равные части и лишь в северо-восточной башне - в соотношении 1 : 2 (рис. 4, 5). Наиболее полно пол сохранился в юговосточной башне. Места расположения входов никак не фиксируются, но направления расположения досок пола могут это подсказать - в русском домостроительстве они обычно укладывались по направлению ко входу, который старались устроить, по возможности, с южной стороны. В соответствии с этим входы в обе башни в северной части острога должны находиться в южных стенах, а в юго-западной и юго-восточной -в восточной и северной стенах соответственно (рис. 2, 6; 3, 6; 4, 6; 5, 6). В пользу таких определений говорят повышенная из-за более интенсивного движения степень разрушения досок полов напротив предполагаемых входов (в юго-западной башне повреждение даже нижнего венца), а также наличие снаружи фрагментов каких-то деревянных конструкций (рис. 3, 6; 4, 6; 5, 6), которые могли быть остатками ступеней крыльца, как, например, в башнях Братского острога [Крадин, 1988. С. 117, 121].

В каждой из башен была печь, сложенная из крупной речной гальки, обмазанной глиной. Остатков кирпичей при изучении башен не обнаружено. Лучше иных остатки печи фиксировались в юго-восточной башне. Здесь в северо-западном углу помещения, где доски пола отсутствовали, было зачищено имеющее прямоугольную в плане форму скопление комков спекшейся глины со следами обмазки, золы и углей, колотых и целых галек, явно подвергшихся сильному термическому воздействию. Все это скопление (видимо, остатки печи-каменки) лежало явно не поверх досок пола, а на земле (рис. 5, 7 ). Несколько хуже остатки печей фиксировались в углах юго-западной (рис. 3, 7 ) и северо-восточной башен (рис. 4, 7 ). В северо-западной башне столь уверенно установить место расположения печи не удается, но, судя по наличию в составе культурного слоя комков спекшейся глины, золы и углей, колотых и целых галек со следами сильного термического воздействия, она здесь также имелась. Печи снабжались

Рис. 4. Фрагмент плана северо-восточной части острога: 1 - остатки северо-восточной угловой башни; 2 - участок восточного вала; 3 - остатки внешней (прямой) и внутренней (зигзагообразной) стен заплота; 4 - остатки опорных столбов для оборонительной стены; 5 - остатки лага; 6 - место предполагаемого входа в башню; 7 - остатки печи

Рис. 5. Фрагмент плана юго-восточной части острога: 1 - остатки юго-восточной угловой башни; 2 - участки восточного и южного валов; 3 - остатки внешней (прямой) и внутренней (зигзагообразной) стен заплота; 4 - остатки опорных столбов для оборонительной стены; 5 - остатки лага; 6 - место предполагаемого входа в башню; 7 -остатки печи

трубами [Ватин, 1913. С. 59]; к сожалению, их уверенно определяемых фрагментов нами не обнаружено. Остатки печей в башнях Саянского острога очень похожи на находки развалов из глины и булыжника в жилых постройках Мангазеи (обычно в углах помещений), где они определены как печи [Белов и др., 1981. С. 15]. Помещения освещались лучинами, вставленными в светцы (такой железный светец и остатки аналогич- ного ему обнаружены при раскопках) [Скобелев, Шаповалов, 2002].

На поверхности деревянных частей юговосточной башни было найдено необычно много осколков тиглей для плавки металла -фрагментов характерной мелкой русской круглодонной керамики, иногда с участком места слива («носиком»), а вместе с ними -фрагментов железной и медной руды, шлаков. В оплыве восточного вала снаружи от стены башни обнаружена и железная крица. Все это свидетельствует о факте добычи русскими людьми медной и железной руды, вероятно, в Майнском месторождении (Омаинском руднике) выше по Енисею, и ее обработке на площади острога именно в печи юго-восточной башни [Скобелев, Чуриков, 2009]. Возможно, поэтому она и была сделана более капитально, в результате чего сохранилась лучше остальных.

Внутренние помещения башен использовались в качестве жилья (казарм), здесь же подчас готовилась и принималась пища. Об этом свидетельствуют не только сообщения письменных источников, но и найденные на площади всех башен многочисленные остатки костей животных и рыб, рыбья чешуя и большое количество фрагментов глиняной посуды, часто с нагаром или с остатками пригоревшей пищи. Личное имущество служилых людей хранилось, видимо, в мешках или сундуках под лавками. О существовании сундуков свидетельствуют найденные на площади северо-восточной башни железные оковки их углов.

Проезжая башня «к полю» в Саянском остроге находилась не по середине южного вала, а была несколько смещена к западу. Она сохранилась не в виде фиксируемых остатков деревянных конструкций по всему периметру, как у угловых башен, а лишь фрагментарно, поверх материка - бывшего речного дна в виде гальки. Это связано со значительно более интенсивным движением через нее как во времена функционирования острога, так и после его оставления гарнизоном. Кроме того, для постройки было выбрано возвышенное место, где образование

Рис. 6. Фрагмент плана южной части острога: 1 - остатки проезжей башни (1а -остатки углового соединения); 2 -участки южного вала; 3 - остатки внешней (прямой) и внутренней (зигзагообразной) стен заплота; 4 - остатки опорных столбов для оборонительной стены; 5 - фрагмент дерева

дерна затруднено. Реально на своем первоначальном месте отмечается лишь фрагмент юго-восточного угла башни, состоящий из очень слабо сохранившихся остатков двух бревен, соединенных «в обло» (рис. 6, 1а ). Поскольку остальные углы не сохранились, а крупный фрагмент дерева к северо-северо-востоку к башне отношения не имеет (рис. 6, 5 ), судить о ее ширине можно только по аналогиям. Обычно проезжие башни в сибирских крепостях строились так, что наружная часть была больше или равнялась перпендикулярным стенам [Крадин, 1988]. Исходя из этого, ширина башни могла быть 6 м или несколько меньше.

Характерной особенностью планировки оборонительных сооружений Саянского острога являлось то обстоятельство, что внешние стены всех башен находились почти на одной линии с заплотом. Наружу они выступали лишь на расстояние, равное диаметру бревен, из которых была сложена стена каждой из башен. Это было связано с тем, что опорные столбы для внешней стены заплота у стен башен для лучшей устойчивости вкапывались в угол между внутренней стеной и образовавшимся в связи с рубкой «в обло» остатком бревен внешней стены, как это хорошо фиксируется у северо-восточного угла юго-восточной башни (рис. 5). Несколько иное расположение верхней части остатков опорного столба у юго-западного угла этой башни, как и у юго-западной и северо-восточной башен, связано с позднейшими отклонениями из-за разложения дерева. Поручик Козьмин в рапорте от 10 августа 1765 г. писал: «внутренне и наружное крепостное строение некоторое пришло в обветшание, с одной стороны городовая стена наклонилась и немного не падет» [Ватин, 1913. С. 59]. Как показали раскопки, нижние концы столбов фиксировались близко или точно в указанных углах между внутренней стеной и образовавшимся в связи с рубкой «в обло» остатком бревен внешней стены. В известных сибирских крепостях башни обычно заметно выступали за линию оборонительных стен [Крадин, 1988], что позволяло вести фланговый огонь вдоль них. Отсутствие таких выступов в Саянском остроге, возможно, свидетельствует о том, что в XVIII в. башни утратили свое первоначальное значение, их роль в обороне уменьшилась.

К сожалению, исходя из имеющихся археологических материалов, достоверная реконструкция внешнего вида башен выше уровня первых венцов невозможна. Об этом мы можем судить лишь по аналогиям, например, по сохранившимся достаточно полно башням Казымского (Юильского) острога, по дендрохронологическим данным, возведенным в первой половине XVIII в. [Комин, 1979. С. 126].

Остатки башен, обнаруженные в них и поблизости предметы материальной культуры, стратиграфические и планиграфические наблюдения, сделанные при археологических работах, в комплексе с данными письменных источников позволяют практически полностью воссоздать планировку оборонительных сооружений Саянского острога, а также охарактеризовать материальную культуру его обитателей, особенности их жизни, быта, хозяйственной деятельности по освоению края. Земляные и деревянные оборонительные сооружения Саянского острога, включая и башни, характеризуют его как мощную для того времени и территории крепость, рассчитанную на длительную оборону и автономное проживание гарнизона в условиях оторванности от основных мест расселения русских людей. Именно поэтому П. С. Паллас охарактеризовал Саянский острог как «…строение изрядное» [1788. C. 543]. Можно полагать, что свойственные ему планировка и приемы сооружения применялись и при строительстве иных крепостей в Сибири в XVIII в., фортификационные особенности которых еще не изучены.

Результаты раскопок Саянского острога, дополнившие и уточнившие отдельные сведения письменных источников, свидетельствуют о возможности и насущной необходимости систематического археологического изучения других подобных памятников как в Приенисейском крае, так и Сибири в целом, например, одновременных ему Каштакского, Умревинского, Чаусско-го, Омского, Бикатунского и иных. Думается, в перспективе возможно изучение не только отдельных объектов, но и сравнительный анализ прилегающих районов, первый опыт которого накоплен при изучении Умревинского острога [Бородовский, Горохов, 2009]. Это позволит восполнить пробе- лы в знаниях о культурных процессах, проходящих в Сибири в первоначальный период русского освоения.

SAYAN FORTRESS TOWERS (BASED ON ARCHAEOLOGICAL RESEARCH)

Список литературы Башни Саянского острога (по данным археологии)

- Алексеев А. Н. Первые русские поселения XVII-XVIII вв. на северо-востоке Якутии. Новосибирск: Наука, 1996. 151 с.

- Артемьев А. Р. Города и остроги Забайкалья и Приамурья во второй половине XVII - XVIII вв. Владивосток: Б. и., 1999. 336 с.

- Артемьев А. Р. Памятники истории освоения русскими Сибири и Дальнего Востока на современном этапе археологического изучения // Русские первопроходцы на Дальнем Востоке в XVII-XIX вв.: Историко-археологические исследования. Владивосток, 2007. Т. 5, ч. 1. С. 124-171.

- Белов М. И., Овсянников О. В., Старков В. Ф. Мангазея. Л.: Гидрометеоиздат, 1980. Ч. 1: Мангазейский морской ход.164 с.

- Белов М. И., Овсянников О. В., Стар-ков В. Ф. Мангазея. М.: Наука, 1981. Ч. 2: Материальная культура русских полярных мореходов и землепроходцев XVI-XVII вв. 147 с.

- Бородовский А. П., Горохов С. В. Умревинский острог. Археологические исследования 2002-2009 гг. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН; НГПУ, 2009. 244 с.

- Быконя Г. Ф. Заселение русскими Приенисейского края в XVIII в. Новосибирск: Наука, 1981. 248 с.

- Васильевский Р. С., Молодин В. И., Седякина Е. Ф. Исследования Илимского острога // Древние культуры Приангарья. Новосибирск: Наука, 1978. С. 215-232.

- Ватин В. А. Минусинский край в XVIII в. Этюд по истории Сибири. Минусинск: Тип. А. Ф. Метелкина, 1913. 215 c.

- Визгалов Г. П., Пархимович С. Г. Мангазея - первый русский город в Сибирском Заполярье (по материалам раскопок 2001-2004 годов). Нефтеюганск; Екатеринбург: Баско, 2007. 320 с.

- Комин Г. Е. Дендрохронология Казымского городка // Историко-архитектурный музей под открытым небом. Принципы и методика организации. Новосибирск: Наука, 1979. С. 121-126.

- Крадин Н. П. Русское деревянное оборонное зодчество. М.: Искусство, 1988. 191 с.

- МакМахан Д. Археологические исследования замка на холме: колониальная столица Русской Америки // Русские первопроходцы на Дальнем Востоке в XVII-XIX вв.: Историко-археологические исследования. Владивосток, 2007. Т. 5, ч. 1. С. 342-389.

- Молодин В. И., Добжанский В. Н. Археологическое исследование Казымского острога // Древние культуры Алтая и Западной Сибири. Новосибирск: Наука, 1978. С. 191-

- Никитин А. В. Братский острог // СА. 1961. № 2. С. 213-226.

- Николаева И. Б. Раскопки на территории бывшего Красноярского острога // Материалы и исследования по археологии, этнографии и истории Красноярского края. Красноярск, 1963. С. 115-123.

- Окладников А. П., Гоголев З. В., Ащепков Е. А. Древний Зашиверск. М.: Наука, 1977. 212 с.

- Паллас П. С. Путешествие по разным провинциям Российского государства. Ч. 3. Пол. 1. 1772 и 1773 гг. СПб.

- Сибирь XVIII века в путевых описаниях Г. Ф. Миллера. Новосибирск: Сибирский хронограф, 1996. 310 с. (Сер. «История Сибири. Первоисточники». Вып. 6).

- Скобелев С. Г. Стены Саянского острога // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2012. Т. 11, вып. 7: Археология и этнография. С. 187-193.

- Скобелев С. Г., Чуриков Р. С. Керамические тигли как часть металлолитейного комплекса Саянского острога // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2009. Т. 8, вып. 5: Археология и этнография. С. 261-269.

- Скобелев С. Г., Шаповалов А. В. Светец из Саянского острога // Интеграция археологических и этнографических исследований. Омск; Ханты-Мансийск, 2002. С. 144-147.

- Татаурова Л. В. Археология русских Сибири как особое направление научных исследований // Русские первопроходцы на Дальнем Востоке в XVII-XIX вв.: историко-археологические исследования. Владивосток, 2007. Т. 5, ч. 1. С. 172-179.

- Татаурова Л. В. Основные направления в изучении культуры русских Сибири по данным археологии // Культура русских в археологических исследованиях: междисциплинарные методы и технологии. Омск, 2011. С. 16-25.

- Черная М. П. Томский кремль середины XVII - XVIII в.: проблемы реконструкции и исторической интерпретации. Томск: Изд-во ТГУ, 2002. 187 с.