Бассейновый анализ Тимано-Печорской провинции

Автор: Рябинкина Н.Н., Анищенко Л.А., Пименов Б.А., Клименко С.С.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Статья в выпуске: 2 (122), 2005 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149127899

IDR: 149127899

Текст статьи Бассейновый анализ Тимано-Печорской провинции

Бассейновый анализ включает широкий комплекс исследований, позволяющих изучить особенности структурно-тектонического развития региона, литолого-фациальную характеристику нефтегазоматеринских толщ, их палео-термическую эволюцию, условия неф-тегенерации, аккумуляции УВ, строения и формирования коллекторов и покрышек. Геолого-тектонические, литологофациальные критерии нефтегазоносности изучены достаточно хорошо. Материалы этих исследований были опубликованы в ряде статей, монографиях, кандидатских и докторских диссертациях, в трудах В. А. Дедеева, Л. З. Аминова, Н. А. Малышева, Е. О. Малышевой, Н. В. Беляевой, Т. В. Майдль, А. Л. Корзун и др.

В 80-х гг. прошлого столетия изучение нефтегазоносных бассейнов вышло на новый технологический уровень. Разработка французскими учеными приборов экспрессного исследования нефтегазового потенциала материнских пород, на основе пиролитического метода RockEval, совместно с палеотермическим моделированием поставили эти исследования на количественную основу.

Первые результаты пиролитического анализа пород (порядка 160 проб) и определения состава биомаркеров нефтей (70 проб) и битумоидов были получены в лаборатории Института Наук о строении Земли и Ресурсов Университета fiжной Каролины (США) при совместных научных работах геологов отдела геологии горючих ископаемых нашего института с американскими коллегами. Результаты работ опубликованы в монографии «Геология природных углеводородов Европейского Севера России» (1994). В ней были изложены теоретические основы онтогенеза УВ, предложена эволюционно-генетическая модель углеводородных систем (УВС) Тимано-Печорского бассейна.

За последнее десятилетие продолжен комплекс исследований бассейнового анализа. Выполнено около двух тысяч анализов пород методом RockEval в лабораториях ВНИГНИ, ИГиРГИ (Москва), проведено детальное изучение палеотермического режима в толщах по отражательной способности витринита, изучен состав биомаркеров битумоидов и нефтей (более 500 проб) методом газожидкостной и хромато-масс-спектрометрии (анализы проводились в лаборатории ВНИГНИ под руководством Дахновой M. B.; в ИГиРГИ Петровым А. А., Матвеевой И. К.; в лаборатории органической геохимии Института геологии Коми НЦ УрО РАН — Бушневым Д. А., Валяевой О. В., Бур-дельной Н. С.) Новый аналитический материал дополнил и уточнил характеристику нефтегазоносных толщ, позволил провести палео-термо-динамо-хронометрическое моделирование и районирование по палеотермическим условиям нефтегазогенерации, уточнить генетическую и эволюционную типизацию УВС, оценить перспективы нефтегазоносности прогиба.

Количество ᴎ качество органического вещества, нефтегазовый потенциал толщ Прослежено распределение органического углерода по разрезу и латерали основных НГМТ. Установлены закономерности распределения в разрезах угленосных циклов, морской терригенной молассы, в карбонатных разрезах мелководно-морских фаций, в карбонатноглинистых осадках шельфовых впадин, в областях сульфатно-карбонатно-глинистого осадконакопления на мелководно-морском побережье. В угленосных циклах чередуются глины и углистые породы 4—5 градаций содержания ОВ: породы (угли) концентрированного ОВ (Сорг более 40 %), глины, обогащенные

ОВ (Сорг более 6 %), субдоманиковых (Сорг менее 6 %) кларковых (Сорг 1 %) и субкларковых содержаний. В терригенных морских молассовых циклах, карбонатно-эвапоритовых циклах чередуются породы трех градаций — субкларковых, кларковых и субдоманиковых значений. В карбонатных циклах чаще встречены субкларковые и кларковые значения. Изменения содержаний Сорг в породах по разрезу циклов связано с присутствием различных литолого-фациальных типов пород. Глинистые и карбонатно-глинистые породы, в которых содержится более 3 % Сорг, относятся к богатым нефтегазоматеринским или органогенным породам.

В Тимано-Печорском бассейне органогенные фации представлены глубоководными фациями континентального склона (O2‒3, S1, D1, D3), глубоководно-шельфовыми фациями доманиково-го типа (D3, C1, P1); глубоководно-шельфовыми фациями узких впадин с илистым глинисто-карбонатным осадконакоплением (S, D1); болотными и озерными фациями (D3, C1, P1‒2). На приливно-отливных равнинах, на участках глинисто-карбонатно-эвапоритового осадконакопления выявлены глины и тонкослоистые алевритистые доломиты, содержащие органического углерода от 1.5 до 4 %. Фации затрудненной циркуляции вод, при условии накопления глин на трансгрессивном этапе развития и формирования «водорослевого войлока» — на регрессивном, могут рассматриваться как особые органогенные фации. Песчаники дельтовых и аван-дельтовых фаций также могут выполнять функцию материнских локальных толщ, в которых выявлено от 4 до 8 % органического углерода (D3, P1).

Изменение литолого-фациальной обстановки осадконакопления определило неравномерное распределение Сорг в породах по площади их распре- деления. В толщах О2‒3 зона повышенных значений выявлена на северо-востоке, и связана она в Косью-Роговской впадине с карбонатно-эвапоритовым осадконакоплением, в пределах Палеоурала — с глубоководными черными сланцами. В силуре начинают проявляться зоны повышенных значений в пределах шельфовых впадин (Печоро-Колвинский авлакоген) и сульфатно-карбонатного осадконакопления (северо-восток Хорейверской впадины и Ва-рандей-Адзьвинская зона). В нижнем девоне эти три зоны орогенных фаций проявляются четче. В отложениях среднего и верхнего франа хорошие и богатые НГМП прослеживаются на большей части территории бассейна и связаны с доманиковыми фациями. Газоматеринские толщи связаны в основном с пермскими угленосными формациями Предуральского прогиба.

Состав и нефтегазовый потенциал рассеянного и концентрированного ОВ неодинаков. Выявлены I, II, III и IV типы ОВ. Первый тип ОВ характеризуется высоким нефтяным потенциалом, формирование его проходило в восстановительных условиях за счет преобразования фитопланктона. Второй тип формировался в основном в окислительных условиях за счет преобразования смешанного гумусово-сапропелевого или сапропелевого вещества бентоса. Гумусовое вещество представлено III и IV типом. Основным микрокомпонентом III типа является витринит, IV типа — инертинит.

Различные типы ОВ отличаются атомарным составом керогена и углеводородным составом битумоидов, распределением н-алканов, стеранов, дитерпанов, общим нефтегазовым потенциалом. Наиболее низким УВ потенциалом обладает ОВ IV типа. Многие исследователи считают ОВ IV типа абсолютно инертным или слабогазогенерирую- щим. Наши исследования показали, что инертинитовые угли пермских толщ обладают небольшим нефтяным и газовым потенциалом. ОВ этого типа генерирует битумоиды (до 0.5 % от ОВ) за счет белковых соединений.

Распределение типов ОВ в материнских толщах определено литолого-фациальными условиями накопления осадков. ОВ I типа приурочено в основном к отложениям глубоководных фаций, ОВ II типа распространено преимущественно в отложениях мелководно-морских фаций. Локально-зонально ОВ I типа распространено в озерных и лагунных отложениях перми. Ореол распространения ОВ I типа наиболее широк в отложениях франа, силура, нижнего девона. Размещение типов ОВ в толщах бассейна свидетельствует о том, что основная часть осадочного выполнения относится к нефтематеринским и лишь пермские терригенные породы Преду-ральского прогиба являются газоматеринскими и в меньшей степени нефтегазоматеринскими.

Оценка палеотермического режима толщ

Как известно, палеогеотермический градиент определяет растянутый или сокращенный вертикальный катагенети-ческий разрез. Предложена палетка для оценки палеоградиентов по градиенту отражательной способности витринита. Установлено изменение палеотерми-ческого градиента не только по крупным тектоническим элементам, что отмечалось исследователями и ранее, но и внутри структур II и III порядка. Наиболее низкие палеоградиенты (менее 25 °С/км) отмечаются в восточных, более погруженных зонах Предуральско-го прогиба (Вуктыльская, Пальникшор-ская, Паэмбойская зоны). Наиболее высокий палеогеотермический градиент установлен в Притиманье, в преде- лах Ухто-Ижемской зоны. Для Печорской синеклизы палеогеотермический градиент изменяется в пределах от 30 (возможно, 25—28 — во впадинах) до 44 °С. В зависимости от палеогеотерми-ческого режима недр проявляется сокращенная, средняя и растянутая ката-генетическая зональность. Примером растянутой катагенетической зональности является разрез Пальникшорской площади. Гипсометрическое положение катагенетических рубежей в областях сокращенной зональности наиболее высокое. Наиболее низкое гипсометрическое положение границ стадий в разрезах растянутой зональности.

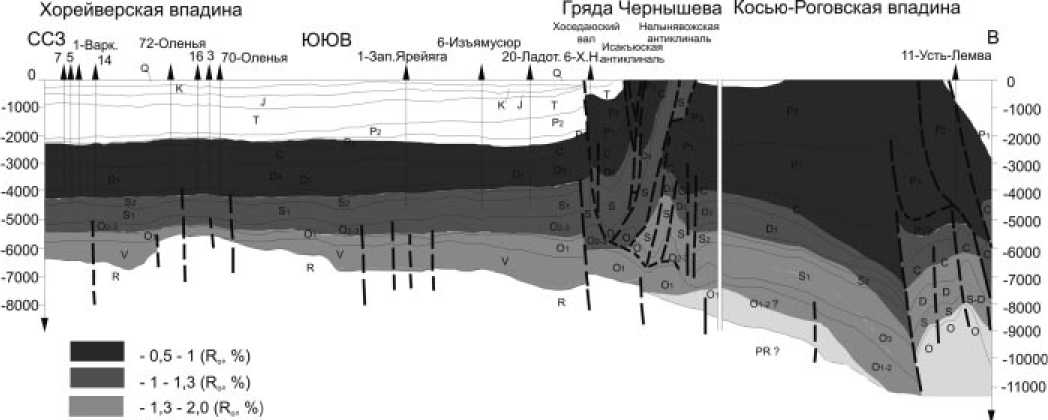

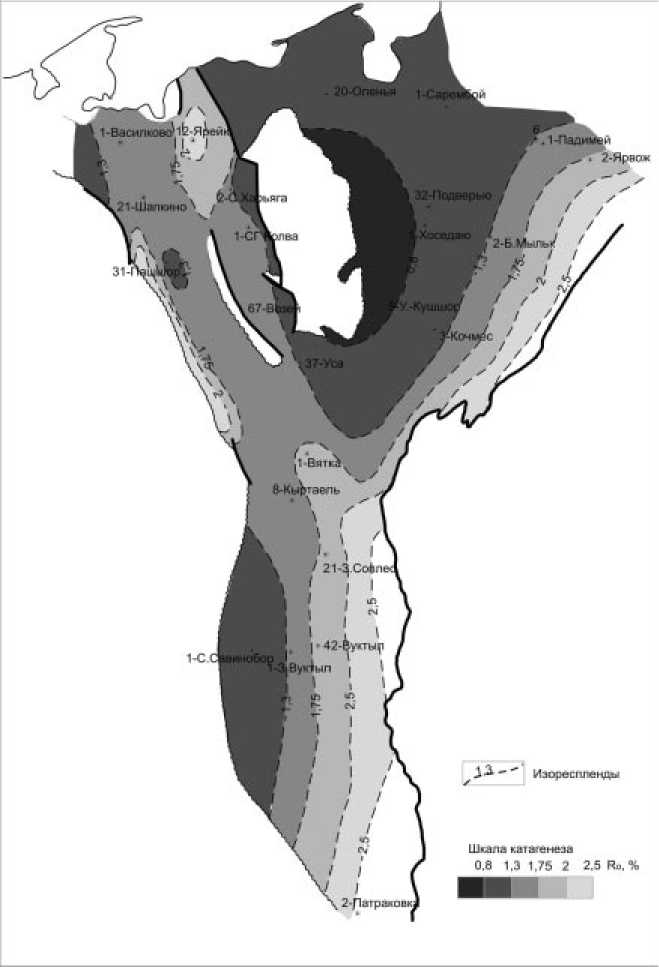

Современные гипсометрические границы зон катагенеза не соответствуют их палеоглубинам, катагенетические разрезы из-за размыва толщ верхней перми, мезозоя и кайнозоя практически по всей территории бассейна и особенно в прогибе усечены сверху. Современные гипсометрические отметки зон катагенеза подняты по сравнению с их палеоглубинами в пределах платформы на 0.5—1.5 км, в пределах прогиба на 2—3 км. Профиль вертикальной ка-тагенетической зональности наглядно демонстрирует снижение гипсометрического положения границ от платформы к Уралу (рис. 1) и изменение величины отражательной способности витринита при значительных инверсионных движениях и размывах. На основании обобщения конкретных данных и расчетов по градиентам Ro построены схемы катагенетической зональности по основным нефтегазоносным комплексам. Силурийские породы вступили в зону газоконденсатогенерации на всей территории прогиба и ограниченно в пределах платформы (рис. 2). По стратиграфическому разрезу зона газокон-денсатогенерации сокращается. В девонских толщах она занимает еще основную часть прогиба, а в пермских

Гипсометрическое положение границ стадий зрелости ОВ

|

Область |

Зона незрелого ОВ, (ПК 3 ), км |

Зона «нефтяного окна», км |

Зона газо-конденсато-генерации (МК 4 -МК 5 ), км |

Зона газо-генерации (АК), км |

||

|

Начальная (МК 1 ) |

Средняя (МК2) |

Конечная (МК 3 -нач.МК 4 ) |

||||

|

Хорейверская впадина Внешняя |

1.0—1.5 |

2.0—2.5 |

2.5—3.5 |

3.0—4.5 |

4.0—5.5 |

>5.0 |

|

область прогиба (Падимей) |

2.0—3.0 |

3.0—4.0 |

4.0—5.5 |

6.0—7.0 |

6.5—7.5 |

>7.5 |

|

Внутренняя область прогиба (Пальникшор) |

3.0—4.0 |

4.0—5.0 |

5.5—6.5 |

7.0—8.0 |

8.0—9.0 |

>9.0 |

- 2.0 - 2,5 (К„ %)

Рис. 1. Модель катагенетического разреза Хорейверской и Косью-Роговской впадин по линии профиля 12-РС (составили Л. А. Анищенко, С. С. Клименко)

Рис. 2. Схема катагенетической преобразованности ОВ пород в кровле верхнесилурийских отложений (составили Л. А. Анищенко, С. С. Клименко)

лишь северо-восточные зоны прогиба. Палеотермическая история бассейна в основном обеспечила протекание нефтегенерационных процессов, и только на ограниченной территории способствовала газообразованию.

Углеводородные системы

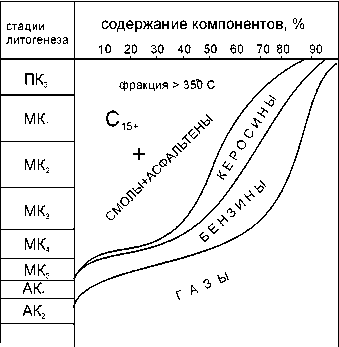

В результате эволюционного развития бассейна при демиссии образуются различные типы углеводородных систем — нефтяные, нефтеконденсатные, газоконденсатные и газовые (рис. 3). В зонах нефтегенерации происходит формирование нефтяных систем различной генетической основы: сапропелевой, гумусово-сапропелевой, гумусовой. При этом в пределах одной нефтегазоматеринской толщи выделяются различные генетические типы нефти; за счет преобразования сапропелевого фитопланктонного вещества, фитопланктонно-бентосной органической исходной массы и сапропелево-гумусового веще-

Рис. 3. Изменение компонентного состава УВС Тимано-Печорского бассейна

ства. Так, в пределах распространения отложений D1 выделяются два стратогенетических типа нефти: сапропелевый фитопланктонный (Инзырейская площадь) и фитопланктонно-бентосный (Варандей-Адзьвинская зона). Для верхнедевонских толщ преобладающим является доманиковый фитопланктонный генотип, а также проявляются генотипы, связанные с гумусовой органикой (Кыртаельская, Харьягинская площади и др.).

С повышением палеотемператур происходило изменение химического состава нефти, метанизация, увеличение содержания бензина и газовой составляющей, появление газонасыщенных систем (газа более 50 %). Повышение температуры в недрах, стимулируя преобразования ОВ, способствовало формированию определенных катаге-нетических типов УВС. Идентификация этих типов проводится по целому ряду показателей газовых, бензиновых, тяже- лых фракций, по составу стерановых и ароматических соединений. В нефтяных системах начальной зоны генерации в нефтях мало газа, бензинов, УВ мало преобразованы, о чем свидетельствуют высокий показатель нечетности (CPI С25‒35 > 1.5—1.8), высокая кольчатость ПЦП структур, низкие значения коэффициентов метаморфизма (КмС6 < 0.5; MPI 0.4—0.5).

В нефти средней зоны генерации увеличивается доля газа и бензина, изотопный состав углерода метана утяжеляется, снижается кольчатость ПЦП соединений (Ко — 2.8—2.6), значения коэффициентов преобразования УВ выше, чем в I зоне (MPI = 0.5—0.8; КмС6—0.5—0.7).

В нефти конечной зоны нефтеге-нерации увеличивается доля газа (до 30—35 %), бензинов, отмечается облегчение изотопного состава углерода метана, кольчатость ПЦП соединений снижается до 2, значения коэффи- циентов превращенности повышаются (MPI > 1; КмС6= 0.8—1.2; n/i ал. >>1). В этой зоне образуются системы, которые легко трансформируются на остаточные легкие нефтяные системы (Вуктыл, D3), нефтеконденсатные предельно газонасыщенные системы (Мишпарма) и газоконденсатные системы. Последняя встречена в основном в аллохтонном положении в верхних горизонтах осадочного разреза (Хыльчую, Инта). В каждом нефтегазоносном комплексе выявляются различные эволюционно-генетические типы УВС и их трансформированные и разрушенные подтипы.

Бассейновый анализ позволяет оценить условия накопления, преобразования ОВ, формирования УВС, влияние метасоматических гипергенных, геоди-намических процессов на онтогенез углеводородов в недрах. Без всего комплекса исследований бассейнового анализа не может быть адекватно изучена история Земли и ее ресурсов.

КАК ВЕСЕЛО РИСУfiТ ДЕТИ ДОВЕРЧИВЫЕ ЧУДЕСА…

Как весело рисуют дети доверчивые чудеса —

Не Истину и Добродетель, а человека или пса.

И пес неистов и оранжев, в зубах зеленое «Гав-гав» И, радугу разбудоражив, конь скачет о шести ногах, А над конем летит сорока, бежит дорога под коня, Хохочет солнце кособоко и улыбается луна… Дитя! От мыслей безрассудных меня чертою отдели, Пусти, пусти меня в рисунок и в добром мире посели.

Д. Самойлов

— Ну и ладно! Ну и не надо мне никакой вашей собаки! — голос звенит обидой, а дверь детской гудит от возмущения целую минуту.

— Ну что ты, солнышко, ну пойми же...

Тишина. Точно, рисует!

— О, какое чудо, да, очень красиво!

Зверь, отдаленно напоминающий кота-переростка, с укором смотрит с листа.

— Это собака? Ой, а смотри, как похожи ваши звери! Это Димка Шумилов нарисовал такого строгого льва. Он очень грустный, но все равно молодцом. Царь зверей все-таки, вон и хвост у него пистолетом.

Что еще есть? Да, много рисунков! Гляди, какой шустрый динозавр! Тоже Димка нарисовал! И еще у Митюшева Андрея синий звероящер с желтым животиком. И у всех настроение такое крутое, особенно у бойцовского мамонта! Боюсь даже спросить, в чем у него бивни испачканы. Кроме шуток, взрослому в голову не придет настроение тигру рисовать. А Женя Ветошкина смогла. Хотя Женя уже не совсем ребенок. Посмотри, как ее мир цветет внутри черной кляксы волшебным цветком. Очень, очень хочу, солнышко, чтобы через десять лет твой мир тоже был как цветок. Не стиснутый жестким квадратом скучных правил, не разложенный по строгим и безликим полочкам. А внутри мира умещались бы дом и школа, и спорт, и коньки, и музыка, и лошади на поле под ярким солнцем, и мамины глаза…

Кстати, насчет правил и лошадей. Когда дети опытным путем выясняют, что динозавры в нашем городе уже не живут, следующим объектом для разведения становятся лошади! Лошадку тоже нельзя уместить в квартире, даже если временно нашлось место между холодильником и пылесосом. Ну нельзя, ребенок! И бесчисленные кони всех мастей скачут с листов, а солнце путается в длинных гривах. Смотри, как Маша Шумилова белую лошадь нарисовала. Потому что эта любовь остается навсегда.

К слову, пылесосы, микроволновки и прочих домашних монстров дети не рисуют никогда! Не удивляют их чудеса современного быта. Потому что это не чудеса. А вот буйные краски, которые дарит осень, удивляют и вдохновляют трехлетнего Даню Малафеева. А для Тани, Насти и Андрея Ординых чудеса — это синий звенящий воздух над неспокойной рекой, по которой смело плывет кораблик. Плыть очень нелегко, но отважный капитан знает, что на берегу его ждет кто-то родной. Стоит такой одинокий. Ну, в крайнем случае, в палатку спрятался!

Переверни страничку! Ого, вот это реакция! Фантастика, да? Феи и просто красавицы с волшебными палочками летают на легких крылышках над всеми рисунками. И с легкой руки Дины Глуховой эти красивые «тетеньки» посыпают всех волшебной пудрой, и всё вокруг становится цветным и новым. И лиловую карету уже несет на бал пара