Белково-пептидные составляющие биокерамического матрикса скорлупы инкубационных яиц кур под влиянием различных факторов среды

Автор: Бордунова О.Г., Еременко В.И., Чиванов В.Д.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Обмен веществ и продуктивность

Статья в выпуске: 6 т.40, 2005 года.

Бесплатный доступ

Оценивали характер и степень влияния негативных факторов различного генезиса (ксенобиотики, токсиканты, патогенная микрофлора, неадекватные условия содержания и кормления) на структурированность биокерамического матрикса скорлупы куриных яиц. Определяли количественные и качественные показатели белково-пептидной органической составляющей биокерамического матрикса скорлупы инкубационных яиц кур различных пород и кроссов в норме и при патологии, а также характер взаимосвязи между структурой матрикса скорлупы и содержанием в последнем белково-пептидных компонентов.

Короткий адрес: https://sciup.org/142133137

IDR: 142133137 | УДК: 636.52/.58:637.41.8

Текст научной статьи Белково-пептидные составляющие биокерамического матрикса скорлупы инкубационных яиц кур под влиянием различных факторов среды

Проблема качества инкубационных яиц является весьма актуальной для племенного птицеводства начала XXI столетия. Интенсивная селекция на высокую яичную и мясную продуктивность, влияние негативных абиотических (ксенобиотики, токсиканты) и биотических (патогенная микрофлора) факторов окружающей среды, а также стрессовые нагрузки приводят к большим потерям продукции репродукторных хозяйств, в первую очередь вследствие ухудшения защитных свойств скорлупы и подскорлупных оболочек инкубационного яйца, что обусловливает нарушение метаболизма эмбрионов, повышенную летальность и снижение резистентности молодняка (1, 2). За последние годы благодаря успехам селекционеров яичная продуктивность кур возросла до 270-340 шт. в год, что явилось причиной нарушений процесса овогенеза и как следствие привело к значительному ухудшению качества скорлупы яиц (3).

Потери репродукторных хозяйств, обусловленные низким качеством скорлупы, составляют 13-15 % от суммарного количества племенных яиц. Учитывая возможную вторичную контаминацию инкубационных яиц патогенной микрофлорой из-за ухудшения качества скорлупы и нарушения защитных барьеров, потенциальные потери могут существенно возрастать, что особенно актуально для птицеводческих хозяйств стран СНГ, характеризующихся повышенным количеством патогенной микрофлоры в окружающей среде (4). Исходя из современных представлений о строении и качественном составе скорлупы яиц птицы, как о многослойной биокерамической структуре, прочность и эластичность которой определяются формой, составом и пространственным расположением неорганических и органических компонентов, исследование белков и пептидов, образующих органический каркас, является достаточно перспективным направлением, так как именно эти составляющие в основном и обусловливают такой важный для практического птицеводства интегральный показатель, как качество скорлупы (5, 6). Поскольку доля белков и пептидов, входящих в состав биокерамического матрикса скорлупы яиц достигает не более 1 -2 % от общей массы последнего, необходимы новые методические подходы, в частности использование методов масс-спектрометрии (7).

В связи с этим целью нашей работы было определение количественного и качественного состава белково-пептидных компонентов биокерамического матрикса скорлупы инкубационных яиц кур разных пород и кроссов и оценка взаимосвязи между этими показателями.

Методика. В работе использовали инкубационные яйца, полученные от кур кроссов Доминант бурый Д-102 (15 нед яйцекладки), Хайсекс браун, Ломанн браун и пород Беларусь-9, Леггорн белый, Русские белые (15-20 нед яйцекладки), условия содержания и кормления которых в контроле соответствовали рекомендациям ВНИИТИП (1998) и зоогигиеническим нормативам ОНТП (Россия); в опыте нормы кормления были такими же, как и в контроле, но изменялись факторы внешней среды (дефицит кальция, содержание микотоксинов и остатки тяжелых металлов (Cd) в кормах, температура воздуха, стрессовые нагрузки, болезнь Марека, инфекционный ларинготрахеит, болезнь Ньюкасла). Для исследований брали только свежеснесенные яйца (не позднее 1 сут). Структуру скорлупы анализировали на сканирующем электронном микроскопе (РЭММА-102, фирма «SELMI», Сумы, Украина). Цифровые изображения биокерамического матрикса обрабатывали с помощью пакетов программ Photoshop 6,0 (8) и Visilog 6,110 «Noesis» (9). Белково-пептидные компоненты скорлупы выделяли по методу Hincke с соавт. в нашей модификации (10). Полученные твердофазные образцы исследовали плазменно-десорбционным масс-спектрометрическим методом (ПДМС) с ионизацией осколками 252Cf (МСБХ, «SELMI»), а жидкофазные — посредством электрораспылительной (Electrospray) масс-спектрометрии (ESI-MS) («Mariner», США). Контролем при оценке количественных показателей белково-пептидных компонентов биокерамического матрикса служили яйца кур кросса Доминант бурый Д-102 (100 отн. ед.). Для статистической обработки данных использовали пакет программ Statistica for Windows 5.1. и Origin 6.0 (5-8-кратная повторность).

Результаты. В предыдущих работах нами было показано, что количество микродефектов скорлупы яиц зависит от следующих базовых факторов: содержание кальция и микотоксина Т в кормах; температура и влажность воздуха в помещении для содержания птицы; стрессовые нагрузки; инфекционные заболевания (болезнь Марека, инфекционный ларинготрахеит, болезнь Ньюкасла, сальмонеллез); остаточные количества ионов тяжелых металлов (и в первую очередь кадмия) в кормах (рис.

Рис. 1. Количество микродефектов биокерамического матрикса скорлупы яиц кур кросса Доминант бурый Д-102 под влиянием различных факторов внешней среды: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX и X — соответственно контроль (нормы содержания и кормления, установленные для птицы этого кросса), дефицит кальция, микотоксины, температура воздуха, влажность воздуха, стрессовые нагрузки, тяжелые металлы (Cd), болезнь Марека, инфекционный ларинготрахеит, болезнь Ньюкасла.

Для дальнейших масс-спектрометрических исследований скорлупу яиц распределяли на группы в соответствии с интегральным показателем качества биокерамического матрикса: хорошо структурированный (контроль); среднеструктурированный (нарушение оптимальных показателей температуры, влажности и действие стрессов при содержании птицы); недостаточно структурированный (дефицит кальция в рационе, заболевание кур болезнями Марека и Ньюкасла); неструктурированный (хаотический) (наличие микотоксина Т в кормах, инфекционный ларинготрахеит).

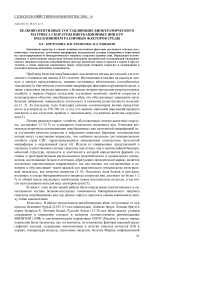

По данным масс-спектрометрического анализа бел-ково-пептидных фракций, полученных с поверхности скорлупы, в понентов отвечали приведенным на рисунке 2.

норме состав и распределение ком-

Рис. 2. Масс-спектры (ESI-MS) белково-пептидных составляющих биокерамического матрикса скорлупы яиц кур кросса Доминант бурый Д-102: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 — молекулярная масса (а.е.м.) компонентов соответственно 441,4; 455,3; 481,0; 539,1; 547,4; 646,6; 803,7; 881,7; 1272,8 (пептид X); 1736,4 (овоклеидин-17); 2117,5 (овокаликсин-21); 2792,7 (пептид Y) и 3199,7 (овокаликсин-32).

Использование методов ПДМС и ESI-MS позволило выявить в кислотных экстрактах и твердофазных образцах из биокерамического матрикса яиц фракции среднемолекулярных пептидных, гликопептидных и липопротеидных составляющих массой 400-1000 а.е.м. (см. рис. 2). Зарегистрированы также пики квазимолеку-лярных ионов компонентов белков биокерамического матрикса скорлупы (1000-3200 а.е.м.), тесно связанных с формообразованием неорганической кальцитной компоненты, в состав которой входят овоклеидин-17, овокаликсин-21 и овокаликсин-32, а также неидентифицированные олигопептиды X (1272,8 а.е.м.) и Y (2792,7 а.е.м.). Кроме того, овоклеидин-17 образует межмолекулярные комплексы-кластеры с натрием и калием — [М+Na]+ и [M+Na+K]+ (соответственно 1712 и 1740 а.е.м.).

Стандартной процедурой метода ПДМС является определение количества вещества в смеси, исходя из интенсивности пика иона, который соответствует молекулярной массе компонента. Используя этот подход, мы установили, что при нарушении структурированности биокерамического слоя скорлупы в последнем снижалось содержание овоклеидина-17 и овокаликсина-32 (Р < 0,05) (табл. 1). Содержание овокаликсина-21 и пептидов неопределенного состава (X и Y) было стабильным, независимо от степени структурированности биокерамического защитного слоя скорлупы.

1. Интенсивность пиков ионов высокомолекулярных белково-пептидных составляющих биокерамического матрикса скорлупы яиц кур разных кроссов и пород (% от контроля)

|

Структурированность биокерамического матрикса |

Пептид Х (контроль) (1272,8 а.е.м.) |

Овоклеидин-17 (1736,4 а.е.м.) |

Овокаликсин-21 (2117,5 а.е.м.) |

Пептид Y (2792,7 а.е.м.) |

Овокаликсин-32 (3199,7 а.е.м) |

|

Хорошая |

100 |

45 |

19 |

17 |

22 |

|

Средняя |

100 |

40 |

18 |

20 |

19 |

|

Недостаточная |

100 |

34 |

17 |

21 |

16 |

|

Хаотическая (неструктурированный) |

100 |

22 |

19 |

20 |

11 |

Что касается средне- и низкомолекулярных белково-пептидных составляющих, то при ухудшении структурированности биокерамического матрикса скорлупы интенсивность пиков ионов, соответствующих компонентам с молекулярной массой 455, 481, 547 и 646 а.е.м., повышалась, а с молекулярной массой 803 и 881 а.е.м., — снижалась (табл. 2).

2. Интенсивность пиков ионов, соответствующих низко- и среднемолекулярным белково-пептидным составляющим биокерамического матрикса скорлупы яиц кур разных кроссов и пород (% от контроля)

|

Структурированность биокерамического матрикса |

Молекулярная масса компонента, а.е.м. |

|||||||

|

441 (контроль) |

455 |

481 |

539 |

547 |

646 |

803 |

881 |

|

|

Хорошая |

100 |

57 |

49 |

51,4 |

78 |

82 |

53 |

51 |

|

Средняя |

100 |

59 |

65 |

54 |

85 |

85 |

45 |

50 |

|

Недостаточная |

100 |

67 |

72 |

58 |

97 |

89 |

32 |

44 |

|

Хаотическая (неструк- |

100 |

73 |

84 |

66 |

112 |

98 |

20 |

36 |

|

турированный) |

||||||||

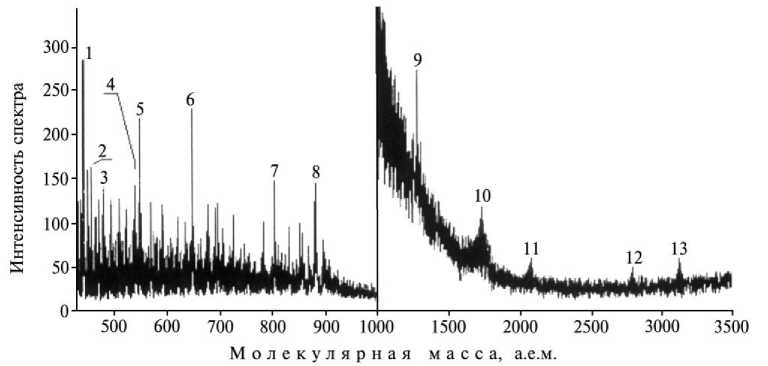

Рис. 3. Количество овоклеидина-17 (а) , средне- и низкомолекулярных компонентов (б), входящих в состав биокерамического матрикса скорлупы яиц кур разных пород и кроссов под влиянием негативных факторов: I, II, III и IV, V, VI — птица кроссов Доминант бурый Д-102, Хайсекс браун, Ломанн браун и пород Леггорн белый, Беларусь-9, Русские белые.

Наиболее высокая положительная корреляция отмечена между степенью структурированности биокерамического слоя и интенсивностью пиков ионов, соответствующих белково-пептидным компонентам с молекулярной массой 547 а.е.м. (r = 0,70-0,75), а наиболее выраженная отрицательная корреляция — с молекулярной массой 803 а.е.м. (r = 0,60-0,67). На основании взаимосвязи этих показателей мы смогли оценить влияние различных факторов на белково-пептидные составляющие биокерамического матрикса скорлупы инкубационных яиц кур разных пород и кроссов (рис. 3). Как выяснилось, по этим показателям птицу исследуемых пород и кроссов можно было разделить на две группы: I — чувствительные (r = = 0,65-0,88; r = – 0,60…–0,75); II — резистентные (r = 0,18-0,44; r = = –0,13…–0,39). В I группу вошли куры кроссов Доминант бурый Д-102, Хайсекс браун и Ломанн браун, во II группу — пород Беларусь-9, Леггорн белый, Русские белые (см. рис. 3).

В I группе относительной резистентностью характеризовались куры кросса Ломанн браун ( r = 0,67; r = –0,64), а во II группе — породы Русские белые ( r = 0,21; r = –0,15). Следует отметить, что куры кроссов Доминант бурый Д-102, Хайсекс браун и Ломанн браун обладают высокой яичной продуктивностью и в то же время в отличие от таковых II группы требуют точнейшего соблюдения технологии содержания и кормления, а также являются сравнительно чувствительными к инфекционным агентам.

При оценке влияния негативных факторов окружающей среды на биокерамические структуры инкубационных яиц кур разных пород и кроссов подтверждена общебиологическая парадигма, которая заключается в общем снижении интенсивности функционирования тех орга-нов/тканей/ферментных систем, которые непосредственно не связаны с селекционным признаком, в нашем случае яйценоскостью.

Таким образом, использование метода мягкоионизационной масс-спектрометрии и компьютерной обработки цифровых изображений скорлупы инкубационных яиц кур позволило выявить влияние негативных факторов окружающей среды на белково-пептидные компоненты биокерамического матрикса скорлупы яиц кур различных пород и кроссов. Показано, что нарушение структурированности биокерамического матрикса скорлупы яиц обусловлено изменением содержания структурообразующих белково-пептидных составляющих — овоклеидина-17 и ряда средне- и низкомолекулярных пептидов с молекулярной массой от 455 до 881 а.е.м. Степень «чувствительности» белково-пептидных компонентов скорлупы инкубационных яиц кур на действие негативных факторов окружающей среды зависит от породы и кросса птицы, причем выявлена положительная корреляция между показателями состава белково-пептидных компонентов и яичной продуктивностью.

Л И Т Е Р А Т У Р А

-

1. Ф и с и н и н В.А., И м а н г у л о в Ш.А., К а в т а р а ш в и л и Ш.А. Повышение эффективности яичного птицеводства. Сергиев Посад, 1999.

-

2. F a s e n k o G. Improving hatchability. Poultry International, 2003, 42, 7: 56.

-

3. R o d r i g u e z - N a v a r r o A., K a l i n O., N y s Y. e.a. Influence of the microstructure on the shell

strength of eggs laid by hens of different ages. British Poultry Sci., 2002, 43, 3: 395-403.

-

4. D e e m i n g D.C. Is the quality of egg setting driving down your hatchability? Poultry International, 2001, 40, 7: 34-38.

-

5. D o m i n g u e z - V e r a J.M., G a u t r o n J., G a r c i a - R u i z J.M. e.a. The effect of avian uterine fluid on the growth behavior of calcite crystals. Poultry Sci., 2000, 79: 901-907.

-

6. B e l y a v i n C.G., S o l o m o n S.E., B a i n M.M. Eggshell structure as an indicator of shell quality. Proc. of the 4th European Symposium on quality of eggs and egg products. Beekbergen, Netherlands, 1991: 342-346.

-

7. Б о р д у н о в а О.Г., Ч и в а н о в В.Д., Б а й д е в л я т о в А.Б. Метод мягкоионизационной масс-спектрометрии в определении механизмов взаимодействия дезинфицирующих препаратов с оболочками и скорлупой инкубационных яиц кур. С.-х. биол., 1997, 2: 78-82.

-

8. М а к - К л е л а н д Д. Photoshop 5 для Windows. М., 1998.

-

9. B l a c h e r S., M a q u e t V., S c h i l s F. e.a. Image analysis of the axonal ingrowth into poly(D.L-

lactide) porous scaffolds in relation to the 3-D porous srtucture. Biomaterials, 2003, 24: 1033-1040.

-

10. H i n c k e M.T., M a u r i c e M., N y s Y. e.a. Eggshell proteins and shell strength: molecular biology of

-

11. Б о р д у н о в а О.Г. Математична модель для прогнозування якiсних показникiв захисних структур іiнкубацiйних яiць курей, якi зазнали дii негативних чинникiв довкiлля. Вiсник Сумського нацiонального аграрного унiверситету. Серiя «Тваринництво», 2003, 7: 27-33.

eggshell matrix proteins and industry applications. In: Egg Nutrition and Biotechndogy /Eds. J.S. Sim, S.

Nakai, W. Guenter. Wallingford, UK, 2000: 447-461.

Курская государственная сельскохозяйственная академия им. Поступила в редакцию

И.И. Иванова, 305021, Курск, ул. К. Маркса, 70; 11 июня 2004 года

Сумский национальный аграрный университет, Сумы-21;

Институт прикладной физики НАН Украины, Сумы

PROTEIN-PEPTIDE COMPONENTS OF SHELL BIOCERAMIC

MATRIX OF HEN INCUBATORY EGGS UNDER THE

INFLUENCE OF DIFFERENT FACTORS OF ENVIRONMENT

O.G. Bordunova, V.I. Eremenko, V.D. Chivanov

S u m m a r y

The authors estimated the character and the degree of effect of negative factors of different genesis (xe-nobiotic, toxicants, pathogenic microflora, no adequate conditions of keeping and feeding) on structuredness of shell bioceramic matrix of hen eggs. The authors determined also quantitative and qualitative parameters of pro-tein-peptide organic component of shell bioceramic matrix of incubatory eggs in hens of different breeds and crosses in the norm and during the pathology, and also nature of interrelation between shell matrix structure and content of protein-peptide components. It was shown, that disturbance of structuredness of shell bioceramic matrix caused by the change of content of structure-forming protein-peptide components — ovokleidin-17 and the set of middle- and low molecular peptides with mass from 455 to 881 a.u.m.

Новые книги

С у х а н о в а С.Ф. Проблемы гусеводства: теория и практика. Курган: ФГУИПП «Зауралье», 2004, 264 с.

В монографии освещены современное состояние и основные проблемы гусеводства.

Обоснована биологическая роль витаминов в полноценном кормлении сельскохозяйственной птицы. Описаны факторы, оказывающие влияние на интенсивность накопления жира в печени птицы. Отражено состояние производства гусиной жирной печени в мире с учетом отече- ственного и зарубежного опыта по откорму особей на высокое содержание жира в печени. Предложены способы увеличения яичной продуктивности маточного стада гусей за счет проведения осенней яйцекладки. Уделено внимание оценке влияния глютеновой муки и бетонита (минеральная кормовая добавка природного происхождения) на интенсивность роста и развития, переваримость и использование питательных веществ корма, морфологические и биохимические показатели крови, естественную резистентность и мясную продуктивность гусей-бройлеров. Проанализирована эффективность принудительного откорма гусей при использовании различных кормосмесей для получения жирной печени. Описана технология откорма гусей итальянской белой, линдовской и шадринской пород. Приведены данные по живой массе, сохранности поголовья, мясной продуктивности, качеству мяса, химическому составу и сортности печени птицы в период откорма. Дана оценка интенсивности энергетического и жирового обмена у гусей в различные периоды откорма.

Производство кормов на пойменных лиманах Башкортостана /Под ред. Х.М. Сафина, Г.К. Зариповой, А.В. Комиссарова и др. Уфа: БНИИСХ, 2005, 61 с.

В книге рассматриваются вопросы повышения продуктивности лиманных лугов, расположенных на пойменных землях Башкортостана. Приведены базовые технологии возде- лывания многолетних трав. Дана оценка роли мелиорации в стабилизации кормопроизводства. Обсуждаются методы повышения продуктивности естественных и сеяных травостоев на лиманах: поверхностное и коренное улучшение почвы, подбор трав, применение удобрений и др. Описан режим лиманного орошения. Представлена биолого-экологическая и хозяйственная характеристика основных видов многолетних трав, возделываемых на лиманах.

С о л о в ь е в А.Н. Биота и климат в XX столетии. Региональная фенология. М., 2005, 288 с.

В монографии проанализированы особенности изменения сроков сезонной активности животных и растений в зависимости от колебаний климата по результатам фенологических наблюдений, проведенных в городе Вятка (Киров) с 1990 по 2003 год. Приведены значения трендов смещения сроков наступления сезонных явлений, проанализированы корреляционные связи между отдельными явлениями. Обсуждаются тенденции смещения ареалов птиц и млекопитающих на востоке Русской равнины. Рассматриваются вопросы многолетней и сезонной численности популяций на примерах почвенной биоты и мелких млекопитающих. Описаны методика фенологических исследований, история и региональные особенности коллективных наблюдений за сезонными изменениями в природе.