Биконические наконечники стрел из пещерного святилища на камне Дыроватом (р. Чусовая, Средний Урал)

Автор: Сериков Ю.Б.

Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik

Рубрика: Археология Урала и Поволжья

Статья в выпуске: 1 (40), 2018 года.

Бесплатный доступ

Пещерное святилище на отвесной скале камня Дыроватого (р. Чусовая, Свердловская обл.) содержит уникальную коллекцию наконечников стрел (около 22 тыс.) эпох от мезолита до Средневековья. Анализируется наиболее редкий вид костяных наконечников каменного века - биконические. Из 780 биконических наконечников выделены и описаны изделия мезолита, неолита и энеолита. Мезолитические наконечники (328 экз.) представлены двумя типами. Преобладают (90 %) наконечники, у которых на соединении оснований конусов имеется выпуклый разделительный поясок. Ко второму типу отнесены наконечники, у которых нижний конус шире верхнего, в результате чего между конусами возникает уступ. Из неолитических биконических наконечников (383 экз.) особый интерес представляют изделия, имеющие правильную форму тел вращения. Такая форма могла появиться только в результате токарной обработки предмета. Всего выделено пять типов наконечников. К первому типу (246 экз.) отнесены наконечники с биконической головкой и уплощенным на две грани насадом. Верхний конус наконечника имеет огранку в 5-8 граней, а нижний украшен циркульным орнаментом. Верхний конус наконечников второго типа (24 экз.) также имеет огранку и короткий уплощенный на две грани насад. Нижняя часть верхнего конуса украшена циркульным орнаментом. В коллекции неолитических наконечников присутствуют изделия со следами токарной обработки, но без циркульного орнамента (14 экз.). Единично встретились наконечники без орнамента (9 экз.), у которых биконическая головка и насад изготовлены строганием. Последний тип представлен точеными наконечниками, у которых на нижний конус нанесен орнамент в виде частых тонких нарезок, параллельных друг другу и продольной оси изделия (13 экз.). Следы работы на биконических наконечниках свидетельствуют о том, что неолитический человек на территории Среднего Зауралья использовал токарный станок с лучковым приводом. Также удалось доказать, что кость, из которой вытачивали наконечники, предварительно была размягчена химическим способом. Биконические наконечники энеолита представлены изделиями оригинального вида (51 экз.). Верхний конус изготовлен в виде вытянутой трехгранной пирамиды с заметно скругленными ребрами. Нижний конус резко сужается ближе к вершине и переходит в тонкий шиловидный насад круглого сечения

Пещерное святилище, камень дыроватый, каменный век, биконические наконечники

Короткий адрес: https://sciup.org/147203855

IDR: 147203855 | УДК: 903.52 | DOI: 10.17072/2219-3111-2018-1-

Текст научной статьи Биконические наконечники стрел из пещерного святилища на камне Дыроватом (р. Чусовая, Средний Урал)

Камень Дыроватый находится на левом берегу р. Чусовой, в 17 км к западу от с. Усть-Утка (Пригородный р-н Свердловской обл.). Скальный массив высотой от 50 до 80 м протянулся на целый километр. Святилище расположено на северо-восточной оконечности отвесной скалы, имеющей в этом месте высоту 60 м. От подножья скалы пещера находится на высоте 20 м, от уровня воды – на высоте 33 м. В туристических путеводителях эта пещера известна под названием «Пещера скалолазов», так как подняться в нее без специального снаряжения практически невозможно. Вход пещеры размером 8 × 5 м экспонирован на юго-восток.

Немецким путешественником И. Г. Георги это святилище упомянуто еще в 1776 г. [ Сериков, 2009, с. 68]. Первые археологические раскопки в пещере провел ленинградский археолог Н. А. Прокошев в 1932, 1933 и 1937 гг. [ Прокошев, 1935]. В результате этих работ была вскрыта практически вся площадь входного грота пещеры – около 160 кв. м. Коллекция находок численностью в 6755 экз. хранится в Государственном Эрмитаже. В 1981 г. исследование святилища начал автор статьи. Оно продолжилось с перерывами на протяжении десяти лет до 2000 г. Промывка отвалов из раскопок Н. А. Прокошева дала 14 тыс. находок. Раскопки у подножья

скалы, под пещерой, добавили еще 4200 экз. В результате работ автора была получена коллекция из 18762 предметов (не считая мелких обломков наконечников и костей животных).

Суммарная коллекция составляет 25531 экз. Из них наконечников стрел – 21781. По материалу наконечники стрел распределяются следующим образом: железные наконечники – 540 экз., бронзовые (медные) – 1493, каменные – 9342, костяные – 10406. Кроме наконечников в коллекции присутствуют 81 геометрический микролит, 3589 микропластинок-вкладышей, 20 галек и 60 находок, которые можно отнести к изделиям неутилитарного характера [ Сериков, 2009, с. 68–73].

Биконических наконечников стрел в коллекции 780: 457 – из раскопок автора и 323 – из раскопок Н. А. Прокошева (хранятся в Государственном Эрмитаже)1.

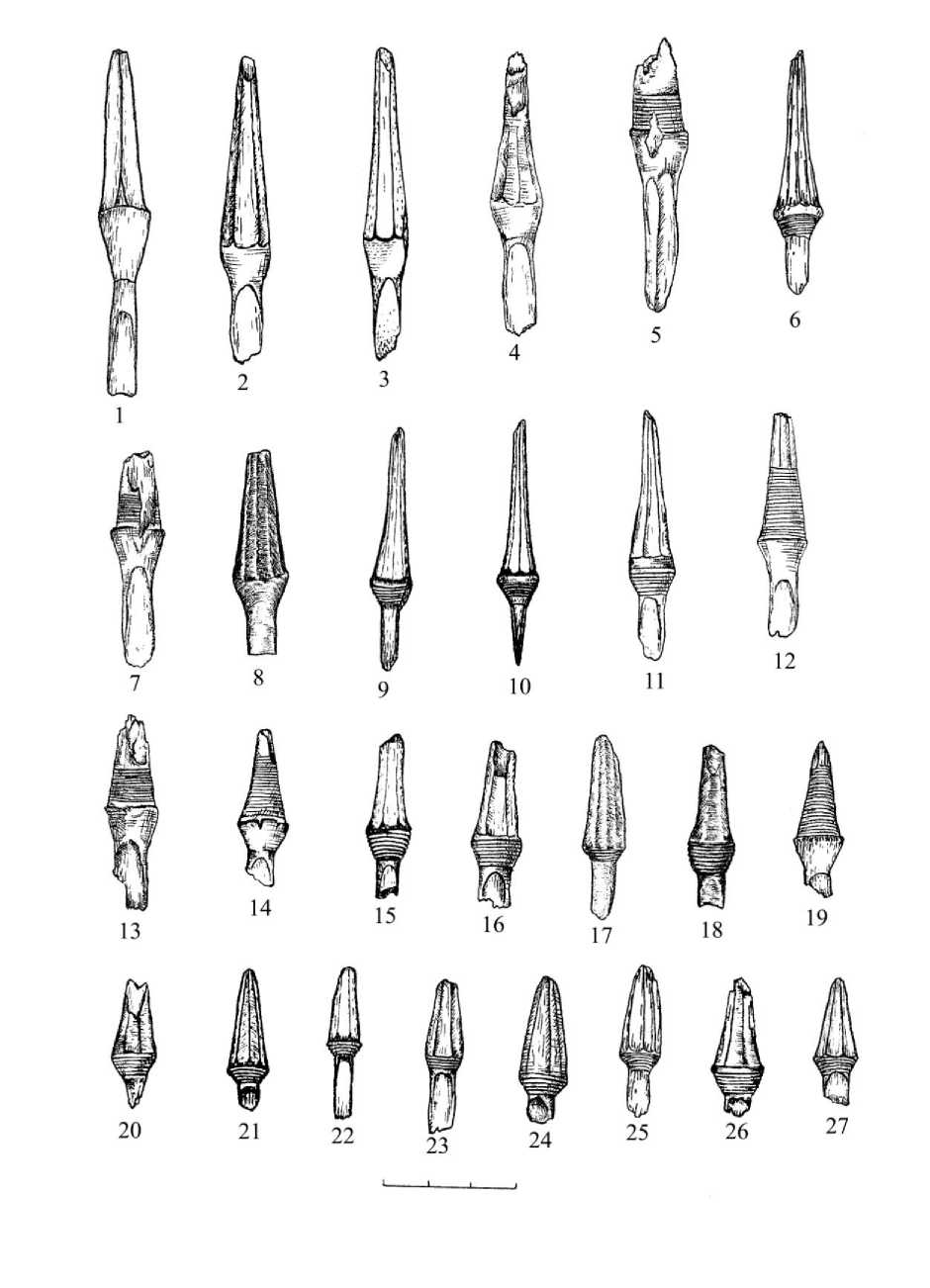

Преобладают в коллекции изделия эпохи мезолита и неолита. К мезолиту относится 328 (192 + 136) наконечников так называемого «шигирского типа», с биконической головкой и длинным стержнем. Представлены они разными вариантами.

Обычно длина целых биконических наконечников колеблется от 12 до 22 см. Длина некоторых изделий достигает 27 см. Но в коллекции из указанного святилища преобладают обломки. Большая часть наконечников расколота вдоль от прямого удара о скалу.

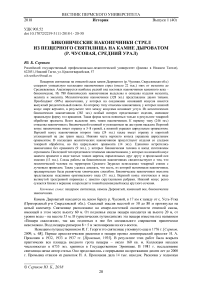

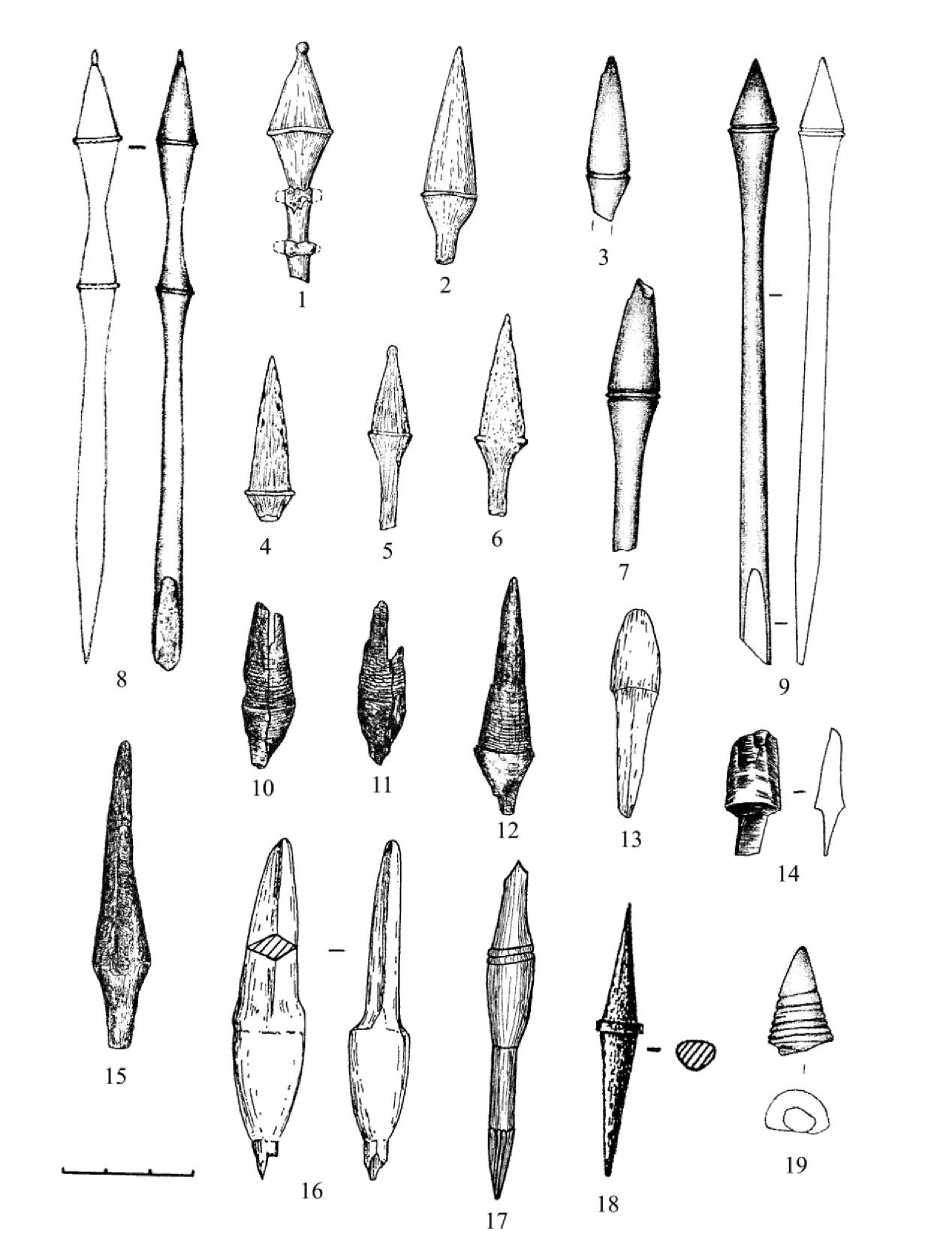

Около 90% мезолитических наконечников на соединении оснований конусов имеют выпуклый разделительный поясок шириной от 1 до 4 мм (рис. 1, 1–9, 11–18 ; 3, 1, 3, 5–6, 8 ). Рельефный поясок являлся необходимым при изготовлении биконической головки наконечника. Обработка конусов производилась продольным строганием. При этом верхний конус обрабатывался строганием от острия к пояску, а нижний – от стержня к пояску. Именно наличие рельефного пояска, в который упирался нож при строгании, давало возможность получить более-менее симметричные очертания биконической головки. Иногда поясок на последнем этапе изготовления биконической головки приобретает большую рельефность благодаря нарезанию вокруг него кольцевых канавок. Один наконечник этого типа украшен орнаментом в виде кольцевых параллельных нарезок по стержню. У некоторых наконечников на кончике есть небольшое утолщение в виде шишечки.

Имеется небольшая серия наконечников укороченных пропорций – длиной от 4,5 до 8,8 см (рис. 1, 1–3 ). Среди них преобладают наконечники длиной 7–8 см. Интересен наконечник, который от прямого удара о препятствие раскололся вдоль. После разрушения его заострили как с обработанной, так и с расколотой стороны. Получился укороченный наконечник длиной 7 см (рис. 1, 12 ). Уже после переделки им выстрелили в пещеру камня Дыроватого, в результате чего на внешней стороне наконечника образовался еще один контрскол. Возможно, и другие биконические наконечники укороченных форм получены после переделки длинных, но сломанных изделий. В условиях охотничьего хозяйства востребованность наконечников стрел всегда была велика, так как значительная часть их терялась или ломалась при выстреле. А переделать сломанный наконечник стрелы всегда было проще, чем изготовить новый.

Интересно отметить, что в существующих классификациях биконических наконечников изделия с коротким стержнем практически не отражены [ Жилин, 2001; Савченко, 2007]. С. В. Ошибкина в своей классификации, созданной по материалам мезолитического поселения Веретье I, выделяет подтип коротких биконических наконечников длиной 10–12 см [ Ошибкина, 1997, с. 70]. К этому же типу она относит 4 наконечника длиной 5,5–8 см [ Ошибкина, 1997, табл. IX, 1–4 ]. Короткие наконечники из святилищза камня Дыроватого очень близки к ним как по размерам (4,5– 8,8 см), так и по оформлению. У тех и других на соединении конусов вырезан рельефный поясок. Очень короткий стержень заканчивается слегка утолщенным насадом. Чаще всего насад имеет коническую форму, но в отдельных случаях он уплощен на две грани (рис. 1, 13–16 ). Присутствуют среди коротких наконечников и изделия с клиновидным насадом без утолщения (рис. 1, 18 ; 3, 5 ).

Менее распространенными были биконические наконечники, у которых нижний конус был шире верхнего. В результате этого между двумя конусами появился уступ (рис. 3, 4, 7). Наличие уступа также связано с технологией изготовления биконической головки. Сначала строганием оформлялся нижний, более широкий, конус. Затем у планируемого основания врезалась круговая канавка. Обработка верхнего конуса начиналась с состругивания значительной массы кости, так как верхний конус по размерам и по массе должен был быть меньше нижнего. Строгание производилось от врезанной канавки к предполагаемому острию. И только после того, как одна сторона канавки была срезана и канавка превращалась в уступ, приступали к заключительной стадии оформления верхнего конуса. Теперь строгание происходило от острия к уступу. К завершению обработки круговым обрезанием кромки уступа он мог иметь более прямой угол. Данный способ изготовления биконических головок был более затратным и трудоемким. Возможно, именно поэтому он реже использовался при изготовлении биконических наконечников.

Единично в коллекции представлены наконечники без рельефного пояска и без уступа (рис. 1, 10 ; 3, 2 ).

Биконические головки имеют длину от 1,4 до 6,4 см. Преобладают головки длиной 2,5–3,5 см. Во всех случаях профиль биконических головок округлого очертания. Имеется один наконечник с граненым верхним конусом. У 4 наконечников под биконическими головками на стержне оформлено еще по одному рельефному пояску-воротничку (рис. 1, 17 ). Следует отметить, что из всей коллекции мезолитических биконических наконечников только 2 были обожжены.

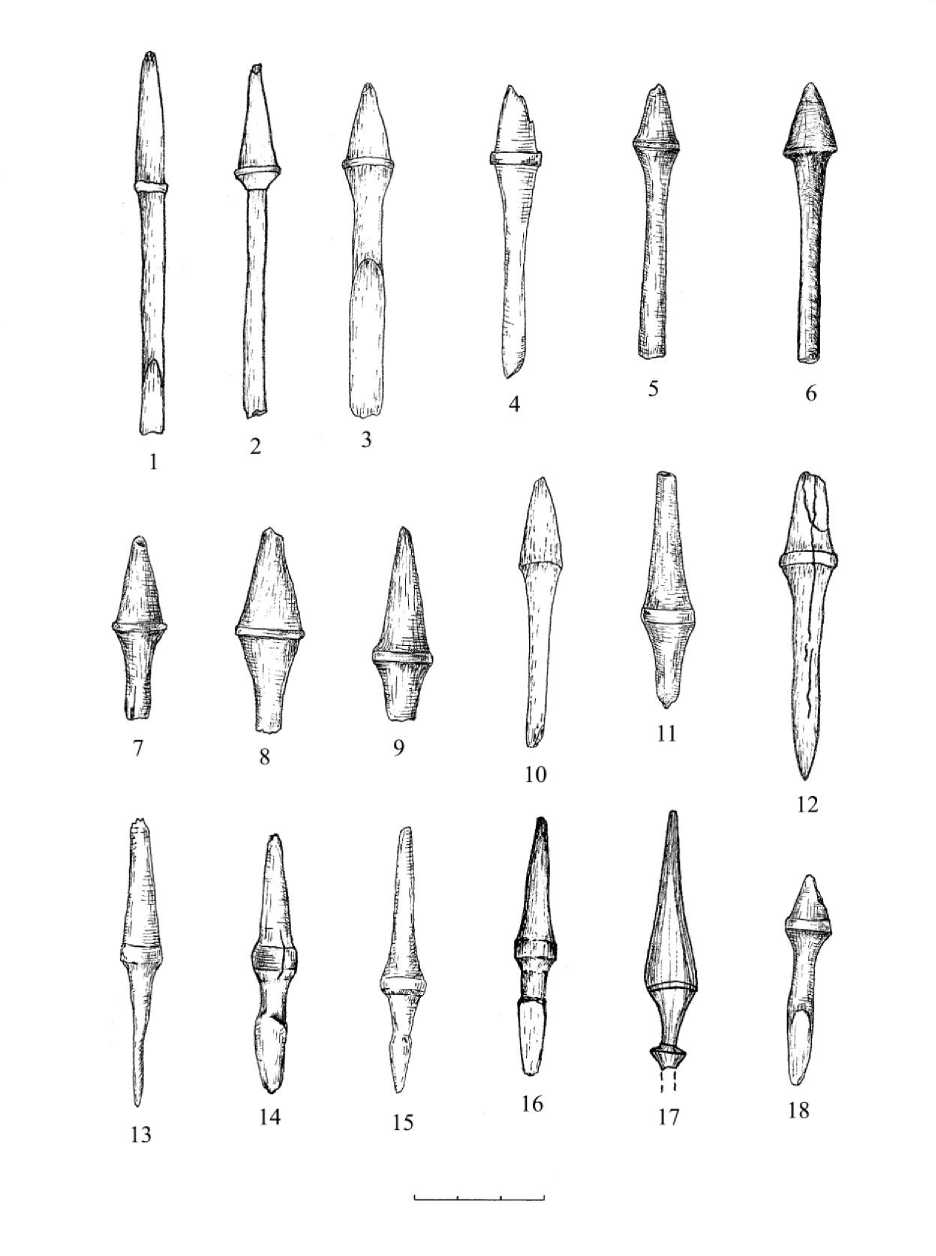

Биконические наконечники эпохи неолита представлены 383 экз. (230 + 153). Все они имеют биконическую головку, переходящую в клиновидный насад. Длина наконечников от 3 до 8 см. Преобладают изделия длиной 3,5–5 см. Большая их часть представлена двумя типами.

К первому типу отнесены наконечники с биконической головкой и уплощенным на две грани насадом. Следует подчеркнуть, что биконические головки наконечников этого типа представляют собой тела вращения. Получить такие головки можно только при токарной обработке [ Сериков, 2006, с. 297–303]. Обычно в месте соединения конусов находится слабо выраженный уступ. Верхний конус наконечника имеет огранку на 5–8 граней, а нижний украшен циркульным орнаментом в виде своеобразной «резьбы» (рис. 2, 6, 9–11, 15–18, 20–27 ; 3, 10–11, 13, 17 ). Таких наконечников в коллекции из святилища камня Дыроватого 246 (132 + 114). Часто «резьба» выполнена под большим углом по отношению к верхнему конусу, иногда почти перпендикулярно к нему. Один наконечник данного типа орнаментирован, на соединении конусов вырезаны неглубокие ямки. Граненые острия часто расколоты от прямого удара о скалу. Иногда от касательного попадания в скалу отломаны только кончики острия.

Верхний конус наконечников второго типа также имеет огранку и короткий уплощенный на две грани насад. Уступ в месте соединения конусов выражен более рельефно. Нижняя часть верхнего конуса, примыкающая к уступу, украшена циркульным орнаментом (рис. 2, 5, 7, 12–14, 19 ; 3, 18 ). Наконечников второго типа в коллекции всего 24 (17 + 7).

Четырнадцать наконечников не имеют циркульного орнамента, но на них остались следы точения. Причем они фиксируются не только на нижнем конусе, но и на коротком стержне (рис. 2, 2–4 ; 3, 9 ). Среди них присутствуют наконечники как с граненым верхним конусом, так и с конусом округлого сечения. Интересен наконечник длиной 3,6 см. У него немного повреждены кончик острия и край насада. Насад короткий (1,1 см), уплощен на две грани. Верхний конус не граненый, имеет правильное круглое сечение. От нижнего конуса он отделяется уступом, как на мезолитических наконечниках. Следы точения присутствуют на обоих конусах и насаде. Это единственный в коллекции наконечник, полностью выточенный на токарном станке.

Представляют интерес биконические наконечники с орнаментом – 13 экз. (6 + 7). Почти все они расколоты вдоль изделия или имеют вид обломков. Их длина колеблется от 3,3 до 5 см. Верхний конус всегда длиннее нижнего. Он имеет округлое сечение. Следов точения на нем не выявлено. От нижнего конуса верхний отделяется уступом. Нижний конус выточен на станке. Следы точения есть и на насаде наконечника. Насад длиной 1–1,3 см уплощен на две грани. На нижнем конусе отмечены частые тонкие нарезки, параллельные друг другу и продольной оси наконечника. Длина насечек 5–7 см (рис. 3, 12 ). Если на наконечник смотреть со стороны насада, то можно увидеть, что насечки расположены по кругу, центром которого выступает насад. Такое расположение насечек воспринимается как солярный орнамент.

В коллекции наконечников без следов токарной обработки – 9. И биконическая головка, и насад изготовлены строганием. Но типологически эти наконечники ничем не отличаются от наконечников, выточенных на токарном станке: такой же граненый верхний конус, сильно укороченный нижний конус и уплощенный на две грани насад (рис. 3, 14–16 ). Среди них выделяется наконечник длиной 8 см. Его верхний конус имеет только три грани, причем их ребра сильно скруглены (рис. 2, 1 ). Возможно, струганные наконечники изготовлены не в месте проживания, а в походе.

Следует отметить, что только 8 неолитических наконечников обуглены в результате пребывания в огне. Следов абразивной обработки на всех типах биконических наконечников не отмечено.

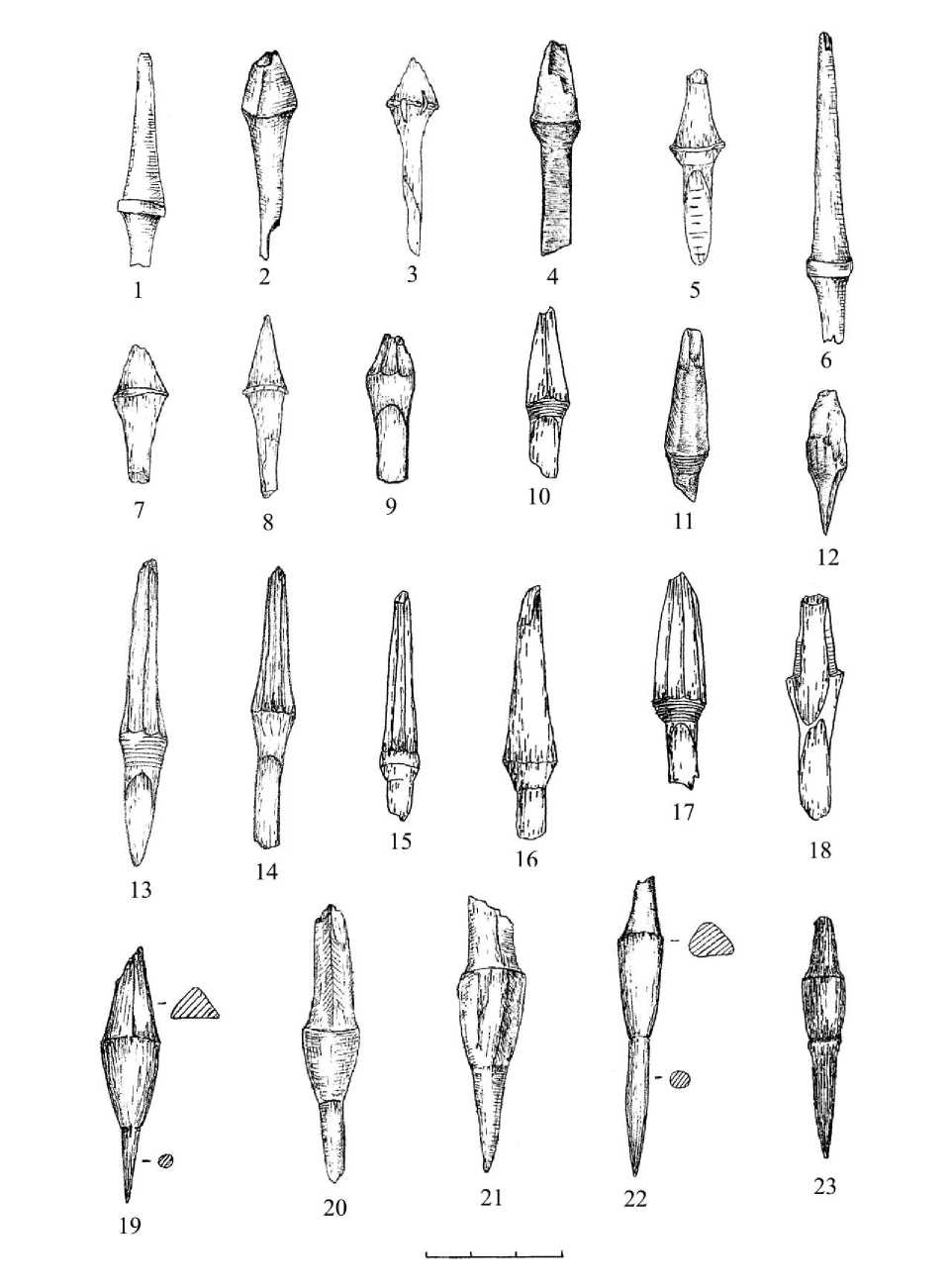

В отдельный тип выделены биконические наконечники оригинального вида – 51 экз. (17 + 34). Верхний конус изготовлен в виде вытянутой трехгранной пирамиды с заметно скругленными ребрами. От нижнего конуса он отделяется уступом. Нижний конус часто раздут до 1,1–1,3 см в диаметре. Ближе к вершине конус резко сужается и переходит в тонкий шиловидный насад круглого сечения. Длина насада колеблется от 1,8 до 2,8 см (рис. 3, 19–23 ). У одного наконечника из коллекции Эрмитажа на верхнем конусе вырезаны миниатюрные двусторонние зубчики. Еще один наконечник из святилища камня Дыроватого имеет два разделительных пояска, округлое сечение и граненый насад (рис. 4, 17 ). Наконечники этого типа являются самыми поздними и по условиям залегания под пещерой относятся к энеолиту.

В коллекции костяных наконечников стрел ананьинской культуры раннего железного века в Прикамье есть оригинальный наконечник из Центрального музея Республики Татарстан, который выделен в отдельный тип – восьмой [ Ашихмина и др., 2006, с. 28; рис. 5, 3 ]. Единственное его отличие от наконечников из святилища камня Дыроватого состоит в том, что верхний конус имеет не трехгранное сечение, а ромбическое (рис. 4, 16 ). Данный наконечник является единственным такого типа в коллекции ананьинского вооружения. По информации Е. М. Черных, он был опубликован в 1928 г. Л. И. Вараксиной, приводившей в порядок дореволюционные коллекции Центрального музея Татарстана. Она связывала эту находку с раскопками П. А. Пономарева. Но П.А. Пономарев копал все костеносные городища Вятки. Поэтому отнесение данного наконечника к комплексу Аргыжского городища сомнительно, так как на Аргыже находки раньше ананьино отсутствуют2.

Вариантом этого типа являются наконечники более тонкие (в диаметре около 1 см). Условно их можно назвать желудевидными. Верхний конус у них не треугольный, а округлого сечения (рис. 4, 13 ). Все они (20 экз.) сильно повреждены. Сохранившиеся головки имеют длину до 4 см.

Вопрос о датировке разных типов биконических наконечников решается довольно уверенно. Раскопки под пещерой в камне Дыроватом показали, что мощность культурного слоя здесь в среднем составляет 1,3 м (местами до 1,7 м). Все биконические наконечники с длинным стержнем, разделительным пояском и уступом на головке залегали в самом низу культурного слоя совместно с игловидными и вкладышевыми наконечниками стрел, а также с микропластинками-вкладышами [ Сериков, 2009, с. 71–72].

Данные типы наконечников имеют аналоги в материалах стратифицированных торфяниковых памятников Среднего Зауралья. В мезолитических слоях стоянок Кокшаровско-Юрьинская I и II найдено соответственно 9 и 8 биконических наконечников этих типов [ Жилин и др., 2012, с. 45–46; рис. 24, 16–18, 20, 23–24 ; 27, 1–2 ; с. 88–89; рис. 44, 3, 10 ]. Мезолитический слой стоянки Кокшаровско-Юрьинская II имеет две AMS-даты: по кости – 8635±40 (KIA-42078/2) лет назад; калиброванное значение интервала: общий интервал 7734 – 7585 cal BC (лет до н.э.) 95,4 % вероятности; по смоле из паза – 8520±35 (KIA-42078/1) лет назад; калиброванное значение интервала: общий интервал 7593 – 7528 cal BC (лет до н.э.) 95,4% вероятности [ Жилин и др., 2012, с. 96]. Биконический наконечник с рельефным пояском и утолщением на стержне обнаружен в слое позднего мезолита на торфяниковой стоянке Береговая II Горбуновского торфяника [ Савченко, Жилин, 2014, с. 343; рис. 2, 6 ].

К этому можно добавить 42 биконических наконечника из случайных находок на Шигирском торфянике. Типологический анализ их показал большое сходство с аналогичными наконечниками восточно-европейских мезолитических памятников (Кунда, Звейниеки 2, Веретье I, Окаемово 4, Становое 4, Озерки 16, Нижнее Веретье и др.) [ Савченко, 2007, с. 253–273].

Неолитические наконечники разных типов, прежде всего со следами точения и циркульным орнаментом, в слоях под пещерой перекрывали мезолитический слой с игловидными, вкладышевыми и биконическими наконечниками. В неолитическом погребении недалеко от камня Дыроватого, в гроте на камне Дождевом, в захоронении мужчины, находились 4 биконических наконечника [Сериков, 2009, с. 24; рис. 8, 2–5]. Верхние конусы 3 из них были украшены циркульным орнаментом (рис. 4, 10–12). Их длина колеблется от 4,5 до 5,2 см. Четвертый наконечник не имел токарной обработки, а был выстроган каменным орудием (рис. 4, 15). По костям женщины получена калиброванная радиоуглеродная дата – 4510–4302 Cal BC (СОАН-5154) [Сериков, 2009, с. 29].

Неолитические наконечники без стержня и с циркульным орнаментом встречены на ряде памятников Урала. Единичные находки биконических наконечников зафиксированы в Кумышанской пещере на р. Чусовой [ Сериков, 2009, с. 142] и на Шигирском городище (Шигирский торфяник) [ Чаиркина и др., 2001, рис. 18, 4 ]. Нижний конус обоих наконечников украшен циркульным орнаментом.

Среди 1200 костяных наконечников из случайных сборов на Шигирском торфянике выявлено всего 15 биконических наконечников с токарной обработкой3. Из них 13 наконечников имеют на нижнем конусе циркульный орнамент. Интересно отметить, что наконечников с орнаментом на верхнем конусе в коллекции нет. Но имеется наконечник, у которого циркульный орнамент нанесен на стыке конусов – в основании верхнего конуса всего в четыре витка, а в основании нижнего конуса – в три витка. К сожалению, при изучении знаменитой Шигирской коллекции большое внимание в настоящее время уделяется только мезолитическим наконечникам [ Савченко, 2006, 2007, 2011], более поздние находки пока остаются неизученными.

Необходимо добавить, что как минимум 2 биконических наконечника с циркульным орнаментом на нижнем конусе из сборов на Шигирском торфянике есть и в коллекции Музея естественной истории в Париже.

Еще 13 биконических наконечников с токарной обработкой присутствуют среди 42 наконечников с коротким стержнем из Лобвинской пещеры (р. Лобва, Северный Урал). Автор раскопок не только дает общую характеристику коллекции, но и публикует иллюстрации всех наконечников [ Чаиркин, 2004, с. 28; рис. 17]. Нижний конус 12 наконечников украшен циркульным орнаментом. Среди орнаментированных наконечников имеются изделия длиной всего 2,9–3,1 см. Такие наконечники следует относить к вотивным изделиям.

Биконические наконечники с шиловидным насадом встретились только на камне Дыроватом. Кроме упомянутого наконечника из Прикамья известно аналогичное изделие в Шигирской коллекции. Условно они отнесены к энеолиту. На то, что биконические наконечники доживают до энеолита, указывает пока единственная находка биконического наконечника в энеолитическом комплексе. В пещере Котел (р. Чусовая) у энеолитического очага, среди многочисленных фрагментов керамики и каменных изделий, залегал и несколько необычный биконический наконечник длиной 3 см. Сечение у него не круглое, а уплощенное, в виде линзы. Наконечник имеет короткий (1 см) уплощенный на две грани насад. По обеим граням идет косая насечка для лучшего закрепления в древке стрелы (рис. 4, 14 ). Данный наконечник отличается от биконических наконечников эпохи неолита и энеолита, известных по материалам святилища на камне Дыроватом. В пещере выявлены культурные остатки палеолита, мезолита, энеолита (самый крупный комплекс, свыше 800 находок) и позднего железного века. Материалы неолита здесь полностью отсутствуют. Это доказывает, что биконические наконечники существовали и в энеолите [ Сериков, 2009, с. 142].

Следует добавить, что на Шигирском городище найдет еще один биконический наконечник оригинального вида. Он представляет собой два конуса, соединенных основаниями длиной 6,8 см. В месте соединения конусов вырезан рельефный поясок (рис. 4, 18 ). Выраженный насад у наконечника отсутствует, поэтому неясно, на каком конце изделия находилось острие. Аналогов данного наконечника неизвестно. А поскольку на памятнике имеются материалы эпох от мезолита до раннего железного века, вопрос о его датировке остается открытым. Данные находки показывают, что вопросы типологии и хронологии биконических наконечников стрел требуют дальнейшей разработки.

Рис. 1. Камень Дыроватый. Биконические наконечники стрел эпохи мезолита (1–18)

Рис. 2. Камень Дыроватый. Биконические наконечники стрел эпохи неолита (1–27)

Рис. 3. Камень Дыроватый. Биконические наконечники стрел эпохи мезолита (1–8), неолита (9– 18) и энеолита (19–23)

Рис. 4. Биконические наконечники стрел (1–15) и реконструкция токарного станка (16) (1–6, 19 – Кокшаровско-Юрьинская I стоянка; 7, 9 – Кокшаровско-Юрьинская II стоянка; 8 – Вторая Береговая торфяная стоянка Горбуновского торфяника; 10–12, 15 – грот в камне Дождевом; 13, 17 – камень Дыроватый; 14 – Кумышанская пещера; 15 – Аргышское городище; 18 – Шигирское городище)

Список литературы Биконические наконечники стрел из пещерного святилища на камне Дыроватом (р. Чусовая, Средний Урал)

- Ашихмина Л. И., Черных Е. М. Шаталов В. А. Костяной инвентарь ананьинской эпохи (I тыс. до н.э.). Ижевск: ИПК "Звезда", 2006. 220 с

- Жилин М. Г. Костяная индустрия мезолита лесной зоны Восточной Европы. М.: Эддиториал УРСС, 2001. 326 с

- Жилин М. Г., Савченко С. Н., Сериков Ю. Б., Коссинская Л. Л., Косинцев П. А. Мезолитические памятники Кокшаровского торфяника. М.: Б.и., 2012. 214 с

- Ошибкина С. В. Веретье I. Поселение эпохи мезолита на севере Восточной Европы. М.: Наука, 1997. 204 с

- Прокошев Н. А. Район реки Чусовой//Известия ГАИМК. 1935. Вып. 109. С. 176-187

- Савченко С. Н. Мезолитические наконечники стрел восточноевропейских типов в Шигирской коллекции Свердловского областного краеведческого музея//Тверской археологический сборник. Тверь: Б.и., 2006. Вып. 6, т. I. С. 214-223

- Савченко С. Н. Костяные наконечники стрел "шигирского типа" с утолщенной головкой и длинным стержнем в собрании Свердловского областного краеведческого музея//Своеобразие и особенности адаптации культур лесной зоны Северной Евразии в финальном плейстоцене -раннем голоцене. М.: Изд -во Ин -та археологии РАН, 2007. С. 253-273.

- Савченко С. Н. Костяные наконечники стрел с пазами в Среднем Зауралье//Российская археология. 2011. № 1. C. 27 -37

- Савченко С. Н., Жилин М. Г. Костяная индустрия мезолитических стоянок Горбуновского торфяника//Тр. IV (XX) Всерос. археол. съезда в Казани. Казань: Отечество, 2014. Т. I. С. 342-346

- Сериков Ю. Б. Реконструкция технических приспособлений каменного века//Первобытная и средневековая история и культура Европейского Севера: проблемы изучения и научной реконструкции: Междунар. науч. -практ. конф.: Сб. науч. ст. и докл. Соловки: СОЛТИ, 2006. С. 297 -303

- Сериков Ю. Б. Пещерные святилища реки Чусовой. Нижний Тагил: Изд -во Нижнетагил. гос. соц.-пед. академии, 2009. 368 с

- Чаиркин С. Е. Пещеры Урала: общий обзор//Культовые памятники горно -лесного Урала. Екатеринбург: Изд -во УрО РАН, 2004. С. 24-37

- Чаиркина Н. М., Савченко С. Н., Сериков Ю. Б., Литвяк А. С. Археологические памятники Шигирского торфяника. Екатеринбург: Б. и., 2001. 196 с