Билуут-Толгой: новый памятник наскального искусства Монголии

Автор: Кубарев В.Д.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 3 (31), 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14522610

IDR: 14522610 | УДК: 903.27

Текст статьи Билуут-Толгой: новый памятник наскального искусства Монголии

Рис. 2. Вид на пункт с петроглифами Билуут-Толгой-2 с запада.

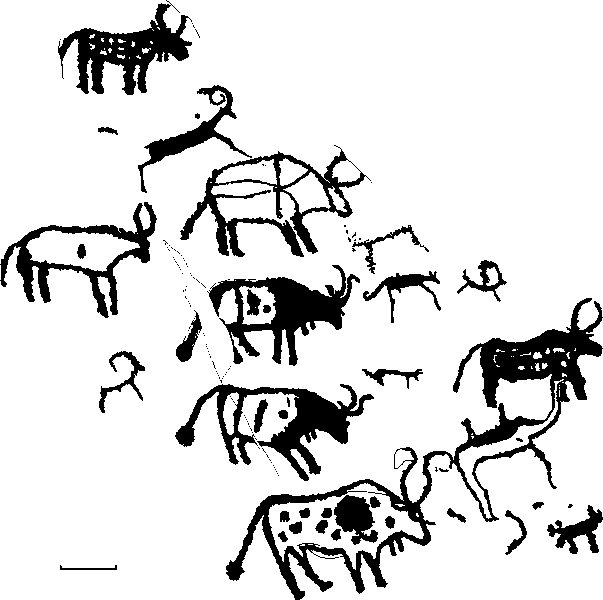

Рис. 3. Композиция с быками и другими животными. Эпоха ранней бронзы.

значены как самостоятельные пункты – Билуут-Толгой-1–3. Памятник открыт монгольским археологом Х. Едилханом, а первые сведения о нем были указаны в лаконичном сообщении об исследованиях Монгольско-американско-казахской экспедиции в 2004 г. [Kortum et al., 2005].

Значительная часть рисунков открытого комплекса датируется эпохой бронзы. К этому периоду относятся довольно многочисленные изображения быков. Например, для данного местонахождения очень характерна ярусная композиция из семи фигур быков, ориентированных вправо (рис. 3). Изображения выполнены в одном стиле, но каждое животное отличается от другого оригинальным оформлением туловища (округлые пятна, квадраты или линии из чередующихся точек и т.п.). Индивидуальность каждого из быков подчеркнута также различной формой рогов (лиро-, серпо-, кольцевидная и т.д.). Отдельные животные запечатлены с утрированно крупными рогами; таким образом, надо полагать, выражена их семантическая связь с небом и всем космосом. Имеются изображения быков, у которых окончание хвостов представляет собой диск с короткими черточками-лучами, также символизирующий принадлежность животного к небесной сфере. Ту же идею избранности, сакральной сущности священного животного, очевидно, передает и фигура “клетчатого” быка (рис. 4). На его прямоугольном туловище можно насчитать 12 квадратов – священное “небесное ” число у многих азиатских народов.

Рис. 4. Изображение быка с туловищем, поделенным на 12 квадратов.

Возможно, локальным своеобразием памятника следует считать отсутствие в Билуут-Толгое изображений вьючных быков (имеется только один эскизный рисунок), которые присутствуют на многих местонахождениях петроглифов на территории Монголии и Алтая. На данном памятнике в редких композициях человек находится рядом с быком. На одной он ведет на привязи быка, на другой – сидит на его спине. Есть и другие бытовые сцены с участием быков. Так, очень выразительны найденные в пункте Билуут-Толгой-3 фигуры противостоящих быков, исполненные в реалистичной манере.

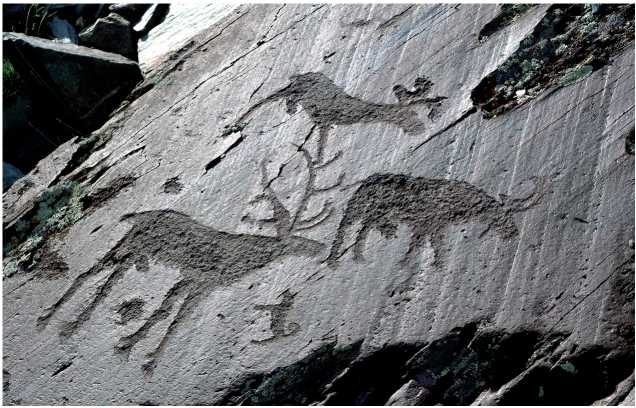

Рис. 5. Изображения главных промысловых животных: лося, быка и оленя.

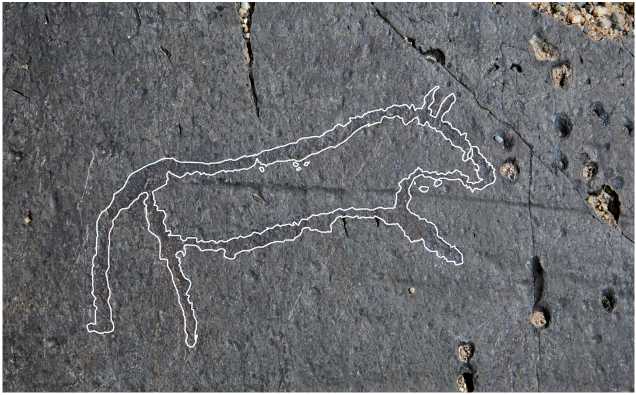

К бронзовому веку следует отнести изображения лосей и оленей (маралов?) с древовидными рогами. Интересно, что эти крупные промысловые животные иногда показаны в одной сцене с быками, вероятно дикими (рис. 5). Этим же периодом датируются как одиночные изображения лошадей (рис. 6), так и групповые – в виде небольшого табуна (3–8 особей), сопровождаемого волками или собаками. Лошади, как и другие животные, показаны в движении и ориентированы вправо. Отсутствие человека в таких сценах дает основание предположить, что на рисунках отображены дикие животные. Но и среди них представляется возможным различить изображения двух типов.

Рис. 6. Изображение лошади эпохи ранней бронзы.

Рис. 7. Образы и сюжеты петроглифов Билуут-Толгоя.

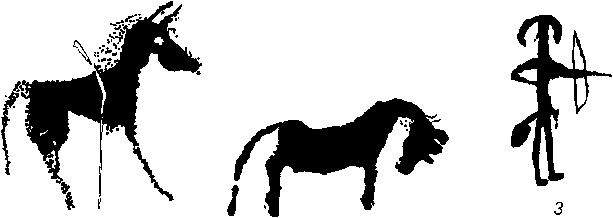

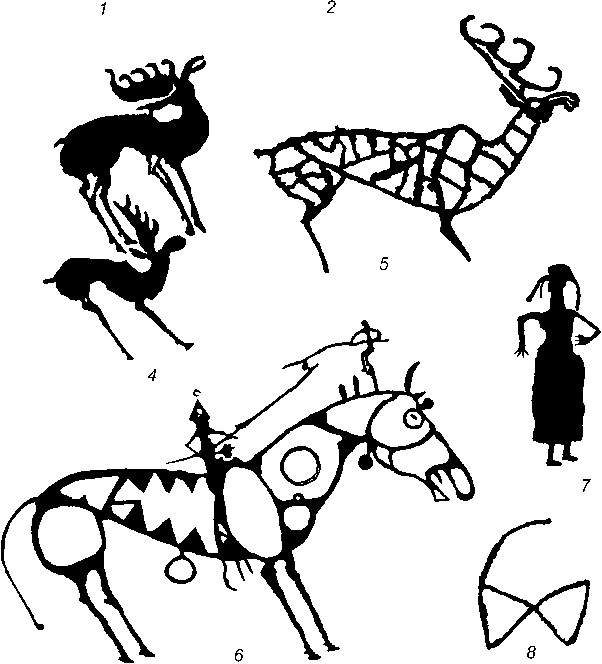

Одни лошади запечатлены в до статочно реалистичной манере, грациозными. У них длинные и ноги, и шея, маленькая голова. Другие – с коротким туловищем и короткими толстыми ногами, короткой шеей и большой головой, наклоненной вниз. Фигуры лошадей первого типа в Билуут-Толгое присутствуют рядом с изображениями быков и колесниц (ранняя и развитая бронза). Фигуры лошадей второго типа (рис. 7, 1 , 2 ) датируются, вероятно, поздней бронзой (андроновская или карасукская эпоха) и по стилистическим особенностям соответствуют образу коня, воплощенному в петроглифах Казахстана [Самашев, Курманкулов, Жетыбаев, 2000, рис. 2–4].

К эпохе бронзы можно отнести несколько хвостатых лучников в серповидных головных уборах

(рис. 7, 3 ). Некоторые исследователи интерпретируют подобный головной убор как прическу или нимб вокруг головы солнечного божества, но две мужские фигуры из Билуут-Толгоя имеют прическу в виде косы с “бантиком” или с узлом на конце, а серповидный головной убор нависает над их головами (рис. 8). Такое сочетание опровергает первое предположение о пышной прическе антропоморфного персонажа. В том, что это головной убор, убеждает еще один петроглиф: на одиночной фигуре мужчины, выбитой на небольшом валуне в пойме р. Цагаан-Гол, традиционный головной убор или шлем (?) серповидной формы подвязан ремешком под подбородком [Кубарев, 2005, табл. I, 16 ].

До статочно интересными в плане сопоставления являются небольшие фигурки изящных оленей ран- нескифского времени: на высоких тонких ногах, с приподнятой головой и лосиными рогами (см. рис. 7, 4). Идентичные по стилю и размерам фигурки синкретичных оленей в характерной позе присутствуют на петроглифах Бага-Ойгура в Монголии [Кубарев, Цэ-вээндорж, Якобсон, 2005, прил. 1, рис. 1064]. Они также известны в Чуйской степи на Российском Алтае, на памятниках Бураты [Кубарев и др., 2005, с. 366] и Жалгыз-Тобе [Черемисин, 2000, рис. 3].

Несколько, тщательно выбитых фигур коней, оленей (см. рис. 7, 5 ) и всадников, как предполагается, были созданы на аржано-майэмирском этапе. Изображения животных выполнены в декоративном протозверином стиле, представленном на отдельных изобразительных памятниках на территории Алтая и Тувы. Некоторые орнаментированные изображения лошадей использованы вторично в раннесредневековый период. Так, на фигуру одной лошади весьма органично налегает изображение человека в треугольном шлеме с плюмажем, длинном халате и с копьем в руках (см. рис. 7, 6 ). Тяжеловооруженно-му(?) всаднику противопоставлена миниатюрная и схематичная фигура пешего воина с копьем. Подобный сюжет несколько раз повторяется и на других петроглифах Билуут-Толгоя. Фигуры воинов, как и на описанном рисунке, выбиты поверх изображений лошадей эпохи поздней бронзы и раннескифского времени. Кроме таких палимпсестных рисунков тюркских воинов, на памятнике имеются типичные изображения всадников древнетюркского периода. У них лошади, как правило, меньше по размерам, но по тщательности исполнения и проработке деталей упряжи не уступают своим прототипам – изображениям лошадей раннескифской эпохи. Но есть и исключения. Особенно впечатляют две большие фигуры всадников в пункте Билуут-Толгой-1; высота одной составляет более 2 м.

К числу редко встречаемых сюжетов на обследованном памятнике относятся колесницы (восемь рисунков). Они сконцентрированы в определенном месте святилища (пункт Билуут-Толгой-3) и выполнены сочетанием гравировки и выбивки. Одна колесница заключена в круг. Всего одно изображение верблюда обнаружено в пункте Билуут-Толгой-2. Следует отметить и единственное изображение женщины. Распознать образ позволяет анфасный ракурс фигуры, длинные косы до плеч и длиннополая одежда (см. рис. 7, 7 ).

На скалах Билуут-Толгоя нанесено несколько знаков-тамг в виде схематичной фигурки козла. Одна из них, предельно стилизованная, сведенная к символу (см. рис. 7, 8 ), находит параллели в петроглифах Цагаан-Салаа и Бага-Ойгура [Кубарев, Цэвээндорж, Якобсон, 2005, прил. 2, рис. 116, 15 , 16 ]. Подобный знак также многократно дублируется на стелах в

Рис. 8. Фигура хвостатого лучника в серповидном головном уборе.

долинах рек Барбургазы и Кобдо [Кубарев, 1979, табл. XIII, 1, 3; XV, 2; Кубарев, Якобсон, Цэвээндорж, 2000, с. 68, рис. 3, а]. Ранее мы датировали этот знак скифским временем, опираясь на его сходство с резаными метами, обнаруженными В.Н. Полторацкой на деревянных предметах в больших курганах пазы-рыкской культуры на Алтае. Знаки на стелах и в петроглифах могли быть родоплеменными тамгами или даже магическими символами, знаками сакрального значения. На барбургазинских стелах несколько раз повторяется один и тот же знак, в основе которого лежит косой крест, – наиболее распространенный в Центральной Азии солярный символ. На стелах он, возможно, играет такую же роль, что и символы и эмблемы, нанесенные в верхней части многих оленных камней или “сторожевых” камней на плиточных могилах в Монголии и Забайкалье. Но совсем недавно подобный знак (только в зеркальном отражении) был найден на крупе лошади древнетюркского всадника в петроглифах Чеганки [Черемисин, 2000, рис. 7, а]. Сомневаться в том, что на рисунке воспроизведена личная тамга или клеймо, не приходится, т.к. тради- ция наносить родовые, личные, а также другие архаичные символы на бытовые предметы, скальные выходы и древние стелы у алтайцев, тувинцев и монголов сохранилась до наших дней. Следует предположить, что художник древнетюркской эпохи для изображения личной тамги позаимствовал более древний символ, который он, может быть, наблюдал на стелах в долине Барбургазы. Тем более, что расстояние между р. Чаганкой, где найдены древнетюркские гравюры, и упомянутыми стелами составляет по прямой не больше 50–60 км.

Мы не случайно ассоциируем знаки, нанесенные на барбургазинских стелах и в петроглифах Монголии, с фигурой козла. Вл. А. Семенов отмечает: “Схематизация образа козла и превращение его в битреуголь-ный знак-символ, попавший в урартскую и армянскую иероглифику как знак громовика, создает надежную основу для интерпретации этого образа на Кавказе” [1999, c. 185]. Монограмма козел–Бог Громовик [Там же, рис. 1, 3 ] по начертанию совершенно идентична знаку с алтайских стел. Поэтому правомерен вопрос: не оставили ли эти памятные стелы на восточном пути расселения индоевропейских народов мигранты эпохи бронзы – прототохары и индоарии?

Другие знаки в Билуут-Толгое, например в виде фигурки козла, по форме близки символу, вырезанному на мемориальных стелах, установленных в поминальных храмах в честь кагана орхонских тюрков Бильге и его брата полководца Кюль-Тегина*.

Мы привели далеко не полный перечень образов и сюжетов, известных на новом местонахождении, но работы по копированию рисунков в Билуут-Толгое только начинаются и их изучение, несомненно, следует продолжить в следующем полевом сезоне.

Обследованный комплекс разновременных наскальных изображений, очевидно, отражает одну из вех на пути движения мигрантов, наглядно демонстрируя при помощи очень сходных “сквозных” сюжетов и иконических символов, как далеко пришельцы внедрились в инокультурную этническую среду. Малая изученность других археологических памятников эпохи бронзы Северо-Западной Монголии создает определенные трудности при моделировании миграционных процессов и демографической обстановки в этом регионе Центральной Азии. Поэтому в настоящее время, на первом этапе исследования и созда- ния исторической панорамы Монгольского Алтая, решающая роль отведена планомерному изучению петроглифов, наиболее доступных и информативных памятников древнего искусства.