Биметаллические мечи Северо-Восточного и Юго-Западного Китая

Автор: Комиссаров С.А., Соловьев А.И.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Китая

Статья в выпуске: 4 т.24, 2025 года.

Бесплатный доступ

Представлены серии биметаллических мечей и кинжалов из опубликованных материалов и музейных коллекций, в том числе полученных авторами во время научных командировок по гранту РНФ. Выбраны две представительные группы изделий, относящихся к культурам Северо-Восточного (государство Фуюй) и Юго-Западного Китая (государства Дянь и Елан), и проведено их сопоставление в контексте феномена биметаллизма в археологии Евразии. Установлено, что они представляли изделия, различавшиеся в морфологическом и технологическом отношении, что не исключает типологическое подобие этих групп как между собой, так и с другими образцами биметаллического и связанного с ним оружия на евразийских просторах, причем сходство может проявляться не только в общем облике, но и на уровне отдельных элементов. В качестве особого направления исследования обозначена проблема хронологии дунбэйских памятников с биметаллическими мечами, так как учет всего комплекса находок в некоторых могилах позволяет предположить существенно более поздние датировки.

Локальные культуры Китая, эпоха палеометалла, биметаллические изделия, «мечи типа Сичагоу», Фуюй, Дянь, Елан

Короткий адрес: https://sciup.org/147247975

IDR: 147247975 | УДК: 904(510.1/510.3)+903.227 | DOI: 10.25205/1818-7919-2025-24-4-127-139

Текст научной статьи Биметаллические мечи Северо-Восточного и Юго-Западного Китая

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-78-10121,

Вместо короткого меча они сражаются длинным мечом… Diod. Sci. V, 30.3

Появление длинных мечей в комплексе вооружения Древности принято связывать с действиями конницы. Однако как свидетельства античных авторов, так и археологические данные указывают на то, что такое объяснение не является единственно возможным. Так, в Китае длинные мечи впервые появляются на Юге, тогда как кавалерия – в пограничных с кочевым миром районах Севера. В сочетании со щитами длинные мечи могли вполне эффективно применяться для преодоления строя копейщиков. Кроме того, они служили показателем статуса владельца, выделяя опытных воинов, офицеров и даже правителей. Вокруг изготовления и использования мечей складывается своя мифология [Сюн Ли, 2018]. Еще одна особенность отмечена Дональдом Вагнером: на территории Китая развитие бронзовых длинных мечей оказывается тесно связанным с развитием их железных вариантов [Wagner, 1996, p. 195]; а также с появлением биметаллических образцов. В данной статье мы обратились к материалам двух регионов – северо-востока и юго-запада современного Китая, где найдены наиболее представительные серии биметаллического клинкового оружия, с целю проследить для культур, их создавших, возможность контактов как между собой, так и с общей евразийской традицией биметаллизма.

Феномен биметаллизма (бронза + железо) широко представлен в разных культурах эпохи Древности на территории Евразии. Он возникает в переходную эпоху от бронзового к раннему железному веку, в основном при изготовлении оружия, прежде всего мечей и кинжалов. К этой эпохе относятся находки в Закавказье, где они датируются от XIII до VII в. до н. э., в Приднепровье (VIII–VII вв. до н. э.), в Поволжье (VIII–VII вв. до н. э.), на Памире (VII– VI вв. до н. э.); также у некоторых скифских акинаков или тагарских кинжалов, полностью изготовленных из железа, сохраняются отдельные бронзовые элементы (навершия, перекрестье) (обзор лит. см: [Комиссаров, Хачатурян, 2010, с. 139]). Мечи с железными клинками и бронзовыми рукоятями (на одном экземпляре бронзу заменила слоновая кость) известны в позднем Гальштате 1. Уже известные коллекции постоянно пополняются новыми образцами. Наиболее ранние находки сделаны на территории Среднего Востока, где освоение железа имеет раннюю историю. Так, мечи и кинжалы с железным лезвием и бронзовой рукоятью обнаружены на памятниках Северного Ирана, датированных X–IX вв. до н. э. [Piller, 2020, p. 63–64]. Еще один киммерийский меч с железным клинком (84 см) и бронзовой крестовидной рукоятью, датированный концом IX – началом VIII в. до н. э., обнаружен в Южном Зауралье [Насретдинов и др., 2024]. Биметаллические образцы представлены среди раннескифских акинаков, найденных на памятниках ранних кочевников (вторая половина VII – VI в. до н. э.) на территории Трансильвании и Южных Карпат [Topal, 2022]; некоторое количество близких по форме и дате изделий найдено также в междуречье Волги и Дона [Ворошилов, 2007].

В Китае первым опытом использования выплавленного железа для изготовления оружия можно считать небольшой арсенал из погребений в Шанцуньлине. Из восьми биметаллических предметов в изготовлении рабочей части у половины из них было использовано метеоритное железо, а у другой половины – металлургическое [Chen Kunlong et al., 2018; Вэй Цян-бин и др., 2022] 2. Особо выделяется короткий меч, у которого железное лезвие соединялось с бронзовым стержнем, вставленным в нефритовую рукоять, из могилы М2001, принадлежавшей правителю (гуну) государства Южное Го и датированной периодом правления чжоу-ского Сюань-вана (с 827 по 782 г. до н. э.) или, возможно, более поздним правлением Ю-вана и Се-вана (с 782 по 750 г. до н. э.) [Цзя Хунбо, 2014]. Ученые и общественность считают его «мечом № 1 в Китае» 3. Его дата в принципе коррелирует с хронологией аналогичных евразийских находок. Однако у китайских оружейников «мода» на новый металл не закрепилась, они доверили освоение железоделательного производства кузнецам и литейщикам, изготавливавшим орудия труда. Иногда опыты с использованием полученных стальных лезвий проводились с отдельными видами оружия (нож, клевец) [Chen Jianli et al., 2009]. В период Чжаньго (V–III вв. до н. э.) происходит «второе издание» биметаллизма в оружейном деле. Особо выделяется царство Цинь, имевшее прямые контакты с кочевым миром евразийского степного пояса; на его долю приходится более половины всех найденных на территории древнекитайских государств биметаллических мечей и кинжалов (см., например: [Комисса- ров, Соловьев, 1983]). Однако их было немного, и они не сыграли заметной роли в оснащении воинов. Вопреки расхожему мифу о том, что именно внедрение железа в циньские арсеналы способствовало военным успехам, позволившим объединить Поднебесную в 221 г. до н. э., армия Первого императора сражалась бронзовым оружием. Полная и довольно быстрая победа железа над бронзой наступила с приходом династии Хань, а биметаллические мечи и кинжалы использовались неханьскими народами за пределами и на рубежах империи.

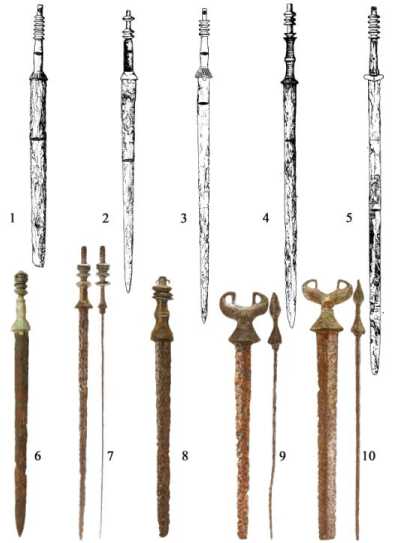

Первые биметаллические мечи на территории северо-востока Китая (Дунбэя) были получены при раскопках могильника Сичагоу в 1956 г., когда раскопали 63 одиночных захоронения. Поскольку тогда наиболее близкими были признаны сюннуские памятники, то Сичагоу отнесли к сюнну (хунну), но с наличием элементов иных культур (например, длинных биметаллических мечей) [Сунь Шоудао, 1960]. Позднее была выдвинута концепция принадлежности культурных остатков монголоязычным ухуаням, которые начиная со II в. до н. э. действовали на территории Маньчжурии параллельно с сяньби (сяньбэйцами) [Дашибалов, 2014]. Найденные на могильнике и в его окрестностях мечи имели небольшой эфес в форме колокольчика, рукоять с «антенным» (когтевидным) навершием или без него. В последнем случае навершие формировалось из продолжавшего рукоять стержня с отверстием, через которое фиксировались надетые сверху тарельчатые шайбы, предназначенные для создания шумового эффекта (рис. 1, 6 – 10 ). Такие мечи были определены как «тип Сичагоу» [Линь Юнь, 1998, с. 352–353].

Подобные трещотки, не имевшие прямого утилитарного назначения, могли использоваться в церемониально-обрядовой практике. Можно привести любопытную этнографическую параллель, которая, несмотря на территориальную и хронологическую отдаленность, позволяет высказать предположение о назначении важного элемента в устройстве рукояти. Еще столетие назад очевидцы наблюдали в Приобье священнодействие с мечами, обозначенное как «танцы с оружием», проводимые под эгидой шамана. Во время ритуала танцоры «переваливались то направо, то налево, осаживая копья и сабли несколько книзу и подымая вверх» (цит. по: [Плотников, 1987, с. 126]). При этом звон и шум оружия вместе с громкими выкриками имел не последнее значение. Циклограмма описанных движений показывает, что при их выполнении и соответствующем хвате бронзовые тарелочки на рукоятях мечей «типа Си-чагоу» будут издавать столь необходимый для ритуала звук.

Рис. 1. Биметаллические мечи и кинжалы Северо-Восточного Китая:

1 – 5 – могильник Лаохэшэнь ( 1 – М105:13; 2 – М103:16; 3 – М41:15; 4 – М115:9; 5 – М56:49); 6 – 10 – могильник Сичагоу ( 6 – Z130:1; 7 – Z21:1; 8 – Z29:1; 9 – Z45:1, 10 – Z140:1). Таблица подготовлена к печати А. И. Соловьевым по: [Юйшу лаохэшэнь, 1987, с. 77, рис. 72, 1 – 5 ; Пань Лин и др., 2022, цв. ил. 158, 1 – 3 , цв. ил. 164, 1 – 2 ]

Fig 1. Bimetallic swords from North-Eastern China:

1 – 5 – Laoheshen graveyard ( 1 – М105:13; 2 – М103:16; 3 – М41:15; 4 – М115:9; 5 – М56:49); 6 – 10 – Xichagou graveyard ( 6 – Z130:1; 7 – Z21:1; 8 – Z29:1; 9 – Z45:1; 10 – Z140:1). Table prepared for publishing by A. I. Solovyev as per: [Yushu laoheshen, 1987, p. 77, fig. 72, 1 – 5 ; Pan Ling et al., 2022, colour il. 158, 1 – 3 , colour il. 164, 1 – 2 ]

В 1980-е гг. на территории пров. Цзилинь обнаружили несколько памятников (Шиицайлай в уезде Дунляо, Хоуши в городском уезде Гунчжулин), по облику близких к Сичагоу; что вновь вызвало дискуссию на тему их этнокультурной атрибуции; помимо сюнну в узком и широком значениях этнонима, назывались также ухуани и фуюй. Итоговый вывод в обобщающем издании «Китайская археология: эпохи Цинь и Хань» был таков: Сичагоу содержит вещи, характерные как для территорий среднего и нижнего течения р. Нэньцзян, так и для северных степей; трудно указать, какие из памятников принадлежат сюнну, ухуа-ням или фуюй [Чжунго каогу…, 2010, с. 842].

В 2022 г. вышел в свет полный отчет о раскопках памятника, что вызвало новую волну дискуссий [Пань Лин и др. …, 2022]. Готовившая отчет к печати проф. Пань Лин выдвинула предположение, что могильник все же оставлен ухуанями. С ней в общем плане согласился проф. Линь Юнь, который считает, что особенности керамического комплекса Сичагоу отрицают как «сюннускую», так и «фуюйскую» гипотезы, однако биметаллические мечи с профилированными лезвиями, вероятно, были заимствованием, поскольку пришли из культуры второго периода Ханьшу, предположительно, связанной с фуюй. В качестве опознавательного знака ухуаней предложены бронзовые пряжки в форме лошадей с характерно выстриженной гривой (султанчиком), но сходная особенность встречается на пряжках из сяньбэйских захоронений и на киданьских фресках; возможно, это общая черта культуры монголоязычных народов группы дунху 4.

Вторая серия биметаллического оружия в Дунбэе была собрана в ходе раскопок могильника Лаохэшэнь в 1980–1981 гг. Центральное место принадлежало мечам «типа Сичагоу». Большинство из них, судя по иллюстрациям, имело навершие в виде набора звенящих тарелочек (рис. 1, 1 – 5 ).

Авторы отчета атрибутировали могильник второго горизонта (периода) как сяньбэйский, однако многие археологи выступили против такого заключения, опираясь, прежде всего, на керамический материал и письменные источники [Лю Цзинвэнь, Пан Чжиго, 1986; Ма Дэцянь, 1991; Тянь Ликунь, 2003]. Ведущий специалист по древней истории Дунбэя, проф. Линь Юнь на основании географических описаний китайских летописей отнес памятник к государству Фуюй (Пуё) и, соответственно, к создавшему это политическое образование народу фуюй [Линь Юнь, 1998, с. 362–365]. Однако в инвентаре Лаохэшэнь вместе с мечами «типа Сичагоу» найдено несколько блях с изображением Пегаса-единорога, что может отражать этногенетическую легенду сяньбэй. Поэтому, не отрицая возможной фуюйской принадлежности могильника, мы считаем, что некоторые элитные погребения с биметаллическими мечами и бронзовыми бляхами с единорогами можно считать сяньбэйскими. Опираясь на даты ханьских монет, зеркал, поясных крюков и т. д., авторы раскопок датировали эти захоронения периодом рубежа эр (вторая половина I в. до н. э. – начало II в. н. э.) или несколько позднее. В то же время найденные вместе с мечами (в могилах М56, М105) в едином комплексе (?) наконечники стрел с тупой проникающей частью, характерной для срезней, S-образные псалии, панцирные пластины и т. п. заставляют думать о более поздних датах.

В культуре Дянь при явном преобладании бронзового и немногочисленных образцов железного оружия заметную часть в комплексе вооружения занимают биметаллические вещи. Например, находки в Шичжайшань насчитывают 295 бронзовых, 78 биметаллических и 22 железных меча и кинжала [Чжан Цзэнци, 1998, с. 65–67, 73–74]. В материалах могильника Цзиньляньшань выделяется 21 кинжал или короткий меч, несущая часть которых (рукоять) оставалась бронзовой, а рабочая (лезвие) изготавливалась из железа (см.: [Комиссаров, Соловьев, 2023, с. 41]). Даже в Янфутоу при абсолютном преобладании бронзового парадно- го оружия выделяется небольшая, но важная в плане хронологии серия биметаллических мечей 5.

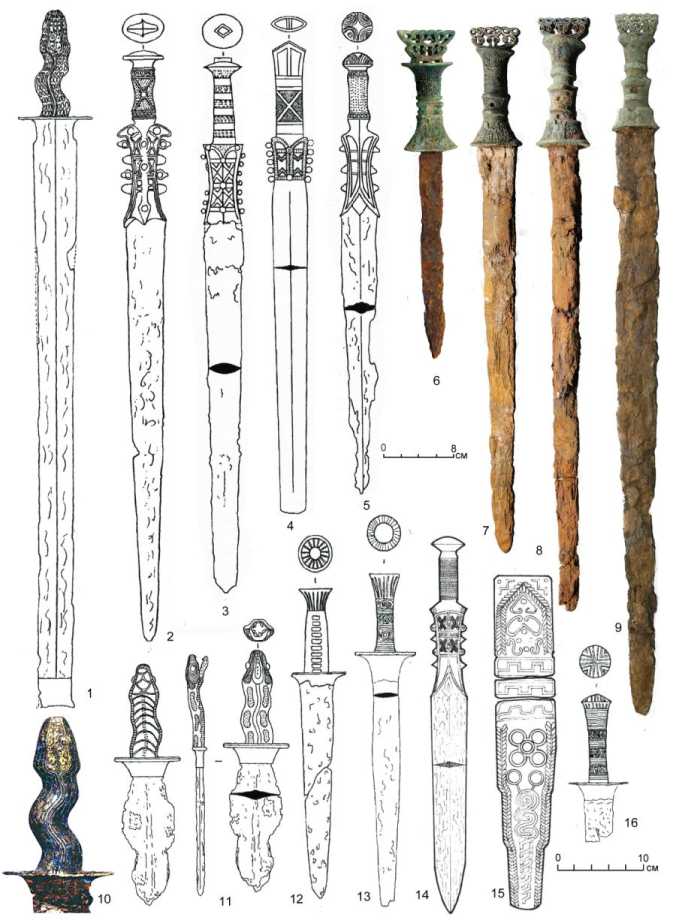

Судя по представительным находкам второго сезона раскопок в Лицзяшань, некоторые из 77 биметаллических мечей воспроизводили форму местных (дяньских) кинжалов (например, меч М68:360 с рукоятью в форме змеи) (рис. 2, 1 , 10 , 11 ), другие (М57:29-1, М51:216, М68:23, М68:56-1) отличались уникальной особенностью – рикассо в виде большой пластины с узором и выступающими шипами по бокам 6 (рис. 2, 2 – 5 , 14 , 16 ). Вместе с ними найдены железные ханьские мечи, а также один биметаллический образец М68:300, который, судя по оформлению навершия, был привезен из соседнего царства Елан [Цзянчуань лицзяшань…, 2007, с. 166–171]. На памятниках этого государства, располагавшегося на территории современной провинции Гуйчжоу примерно в тот же период, что и Дянь, найдено не так много клинкового оружия: всего 30 штук бронзового и 12 – биметаллического [Чжан Хэжун, 2018, с. 107–128]. В этом наборе, помимо шуских и дяньских образцов, выделяется группа коротких мечей и кинжалов, присущих только данной местности и лишь в единичных экземплярах, становившихся предметом обмена. Они отмечены сложным навершием, которое мы условно назвали «волюты на кронштейне» (рис. 2, 6 – 9 ).

Справедливости ради следует сказать, что сочетание двух металлов применялось в Дянь и при изготовлении других категорий оружия, прежде всего копий, причем соблюдался тот же принцип, что у мечей и кинжалов: рабочая часть (перо) делалась из железа, а фиксирующая (втулка) – из бронзы. Так, в Шичжайшань обнаружено 28, в Лицзяшань – 59, в Цзинь-ляньшань – 24 биметаллических наконечников копья. Кроме того, на всех памятниках найдено по несколько клевцов и трезубцев с бронзовой втулкой и железным бойком. Таким образом, в той мере, в какой погребальный оружейный набор соответствовал реальной картине на поле боя, бронзовое оружие и в Дянь, и в Елан еще преобладало, хотя в центральных районах Китая в это время (конец Западной – первая половина Восточной Хань, I в. до н. э. – I в. н. э.) уже доминировало железо. Биметаллические мечи составляли значительную по количеству, устойчивую группу, которая, судя по многочисленным находкам в погребениях частей конского убора, вполне могла использоваться в кавалерийских сшибках. Украшенные орнаментом бронзовые рукояти, а также многочисленные золотые ножны (рис. 2, 15 ) свидетельствуют в пользу статусного и парадного назначения этих мечей. Сам факт обладания бронзой в глазах общества и, конечно же, самого владельца, волшебным образом повышал статус оружия и, вероятно, придавал ему какие-то воображаемые свойства. Пришедшая из предшествующего переходного времени, эта особенность сохранялась достаточно долго, даже когда железо на полях сражений вытеснило бронзовых собратьев. Если подойти к биметаллическим клинкам Северо-Восточного и Юго-Западного Китая с позиций хорошо изученной динамики европейской оружейной традиции, то несложно заметить, что здесь присутствуют с известными поправками параллели сразу всем основным ее типам: и короткому колющему оружию пехоты Римской империи (рис. 2, 3–5 ), и длинным широким рубящим клинкам раннего и развитого Средневековья (рис. 2, 1 , 9 ; 1, 1 , 10 ), и длинным узким рубяще-колющим образцам позднего Средневековья и Нового времени (рис. 1, 2 , 3 , 9 ) и, наконец,

Рис. 2. Биметаллические мечи и кинжалы Юго-Западного Китая:

1 – 5 – могильник Лицзяшань ( 1 – М68:360; 2 – М51:216; 3 – М68:231; 4 – М68:56-1; 5 – М57:29-1); 6 – кинжал, найденный на территории завода фосфатных удобрений в г. Куньмин; 7 – 9 – могильник Кэлэ ( 7 – из могилы М189; 8 – из могилы М274; 9 – из могилы 201); 10 – 13 – могильник Лицзяшань ( 10 – деталь рукояти меча М68:360; 11 – М68X1:46; 12 – М51:111, 13 – М71:26-1); 14 , 15 – могильник Шичжайшань (меч и золотые ножны); 16 – могильник Лицзяшань (М68X1:8). Таблица подготовлена к печати А. И. Соловьевым по: [Цзянчуань, 2007, с. 167–169, рис. 109, 1 – 3 ; 110, 1 , 2 ; 111, 4 – 7 ; цв. ил. 132; Чжан Цзэнци, 1998, с. 71, рис. 49]; фотографии М. А. Кудиновой в экспозиции Музея пров. Гуйчжоу, ноябрь, 2024 г.; фотографии А. И. Соловьева в экспозиции Музея пров. Юньнань, ноябрь 2024 г.

Fig 2. Bimetallic swords from South-Western China:

1 – 5 – Lijiashan graveyard ( 1 – М68:360; 2 – М51:216; 3 – М68:231; 4 – М68:56-1; 5 – М57:29-1); 6 – a dagger of Shizhaishan Culture found on the territory of Kunming phosphate fertilizer factory, Kunming; 7 – 9 – Kele graveyard ( 7 – from the grave М189; 8 – from the grave М274, 9 – from the grave M201); 10 – 13 – Lijiashan graveyard ( 10 – handle detail of the sword М68:360; 11 – М68X1:46; 12 – М51:111, 13 – М71:26-1); 14 , 15 – Shizhaishan graveyard (sword and golden scabbard); 16 – Lijiashan graveyard (М68X1:8). Table prepared for publishing by A. I. Solovyev as per: [Jiangchuan, 2007, p. 167–169, fig. 109, 1 – 3 ; 110, 1 , 2 ; 111, 4 – 7 ; colour pl. 132; Zhang Zengqi, 1998, p. 71, fig. 49]; photos by M. A. Kudinova at Guizhou Provincial Museum’s exposition, November 2024; photo by A. I. Solovyev at Yunnan Provincial Museum’s exposition, November 2024

самое неожиданное, почти шпагам (рис. 1, 7 ). Можно найти также параллели коротким ме-чам-акинакам раннего железного века (скифского времени). Отсутствуют разве только однолезвийные экземпляры (палаши), вернее, они появляются на заключительном этапе уже полностью железными, как часть ханьского комплекса вооружения, и только на некоторых еще могут сохраняться унаследованные от мечей бронзовые перекрестья. Исходя из таких особенностей конструкции рабочей части оружия, можно рассматривать способы его использования и, соответственно, вероятноой тактики вооруженных формирований дяньцев, а также ухуаней и сяньбэй, разумеется, с поправкой на специфику театра военных действий, и предполагать ее градацию от ножевого боя при стычках небольших групп во время внезапных набегов и до плотного сомкнутого строя (типа римских манипул), наступавшего с выставленными вперед клинками под прикрытием щитов / доспехов, или же рассыпного строя с индивидуальными фехтовальными схватками мастеров клинка 7. Впрочем, детальные реконструкции еще впереди и ждут своего исследователя, равно как и ответ на вопрос, каким образом в общем объеме биметаллического оружия оказались столь различные его образцы.

В рамках привлеченных источников мы можем констатировать, что биметаллические мечи не играли существенной роли в общем наборе клинкового оружия, которое до династии Цинь включительно оставалось в основном бронзовым. Их массовое (а не единичное) появление можно считать своеобразным экспериментом, который оказался удачным, и уже в конце Чжаньго (III в. до н. э.) распространяются полностью железные длинные мечи. Пример тому – меч из Сяду (Нижней столицы царства Янь) длиной 100,1 см, лезвие которого сужается на манер рапиры, что помогало пробивать доспехи. Уже для эпохи Хань можно отметить железные мечи из Маньчэн (105,8 см), Шуангудуй (120 см) и т. д. [Yang Hong, 1992, p. 177, 207, 209]. Это, вероятно, уже оружие для кавалерии, которая именно при Хань становится полноценным родом войск. И, кстати, у кавалеристов практически с начала ханьской эпохи длинные (биметаллические и железные) мечи повсеместно вытесняются железными палашами длиной, как правило, от 70+ до 100+ см.

На периферии такой переход происходит примерно на 100–150 лет позднее, начавшись во второй половине Западной Хань и завершившись к концу Восточной Хань (I в. до н. э. – начало III в. н. э.), причем на поздних этапах местные биметаллические образцы клинкового оружия сосуществовали с ханьскими железными мечами и палашами. Свидетельством такой ситуации становятся находки представительных серий биметаллических изделий, которые на Северо-Востоке связывают, главным образом, с памятниками государства / культуры Фуюй, а на Юго-Западе – с государствами и, соответственно, культурами Дянь и Елан. Несмотря на близость хронологии и наличие между ними такого мощного посредника, как империя Хань, эти группы отличаются друг от друга не только морфологически, но и технологически. Насколько можно судить по опубликованным материалам, мы имеем дело с двумя разными вариантами практики биметаллизма. В Дунбэе, вероятно, разогретый черен железного клинка с усилием вставляли (вколачивали) в узкую полость заранее подготовленной, скорее всего, тоже разогретой, бронзовой рукояти, заполняя ее до достижения однородности внутреннего пространства 8. В Юньнань-Гуйчжоуском регионе черен железного клинка помещался в литейную форму, после чего и происходила отливка рукояти, при этом место соединения двух элементов оружия могло дополнительно укрепляться сваркой. В то же время можно отметить некоторое типологическое подобие данных групп как между собой, так и с другими образцами биметаллического и связанного с ним оружия на просторах Евразии, причем сходство может проявляться не только в общем облике, но и на уровне отдельных элементов. Яркий пример тому – распространение так называемых антенных наверший от Гальштата до Древнего Чосона [Park Sun Mi, 2020].

На примере биметаллических мечей и кинжалов мы можем констатировать, насколько это возможно в ограниченных рамках статьи, композитный характер набора вооружения (на Юго-Западе – больше, на Северо-Востоке – чуть меньше) с широкими по хронологии возможностями для сопоставлений, которые становятся еще более заметным при добавлении других категорий оружия и конского убора. Связано ли это с хронологическими сбоями при интерпретации материалов раскопок или же с особым, присущим периферийным районам Китая феноменом соединения в одном комплексе предметов, разнесенных по времени на иных территориях (который уже отмечался при обращении к другим археологическим культурам, например, Сыба [Молодин и др., 2005]), или со спецификой накопления вещей в закрытых комплексах с высокой долей сакрализованного материала – все эти варианты возможны, но их детальное рассмотрение требует специального исследования.