Бинокулярный анализ керамики бронзового века лесной зоны Восточной Европы (к обсуждению термина "фатьяноидная" керамика)

Автор: Волкова Е.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 2 т.46, 2018 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена выяснению содержания понятия «фатьяноидная керамика», которое широко используется при описании материалов бронзового века лесной зоны Восточной Европы. Такая керамика является результатом смешения традиций фатьяновского и какого-то другого населения при доминировании первых. Материалы стоянок Николо-Перевоз I (с коллективным погребением) и II содержат большое количество как фатьяновской, так и фатьяноидной керамики. В статье приведены данные их морфологического и технологического анализов, проведенных с позиций историко-культурного подхода к изучению древнего гончарства. Выделены три группы фатьяноидной керамики. Установлено, что фатьяновско-волосовская группа сложилась непосредственно на поселениях Николо-Перевоз, керамика из погребения характеризуется смешанными фатьяноидными традициями, близкими фатьяновско-ошпандинской группе, сформировавшейся в другом месте. Сделанные в результате данного исследования историко-культурные выводы имеют, кроме всего прочего, методическое значение. Дело в том, что конкретные особенности т.н. фатьяноидной керамики зависят как минимум от двух факторов: во-первых, от того, с какими группами местного населения вступали в контакт фатьяновские племена; во-вторых, от уровня социально-экономического развития тех культурных групп, которые участвовали в процессах смешения. Эти особенности в различной степени проявляются при смешении фатьяновцев и волосовцев, фатьяновцев и ошпандинцев. Первые находились на разном, а вторые на близком уровне социально-экономического развития. Все это дает основание для заключения о неправомерности использования в литературе общего термина «культуры с фатьяноидной керамикой».

Бронзовый век, фатьяновская и фатьяноидная керамика, фатьяновская культура, технологический и морфологический анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/145145873

IDR: 145145873 | УДК: 903.023 | DOI: 10.17746/1563-0102.2018.46.2.052-059

Текст научной статьи Бинокулярный анализ керамики бронзового века лесной зоны Восточной Европы (к обсуждению термина "фатьяноидная" керамика)

Постановка проблемы

Понятие «фатьяноидная» впервые было введено в научный оборот, вероятно А.А. Спицыным, для керамики, которая сходна (по форме, орнаменту и технологии) с фатьяновской, но не тождественна ей [Фосс, 1952, с. 190]. Оно касалось в основном орнамента и форм по суды и частично технологических признаков, фиксируемых визуально. Для фатьяновской и балановской керамики отмечались такие признаки, как тонкий черепок, хорошо отмученная глина, примесь песка, а для волосовской – грубый черепок, растительная и ракушечная примесь. М.Е. Фосс объясняла появление фатьяноидной керамики контактами между фатьяновским и местным населением [Там же, с. 188–191]. Н.Н. Гурина такую керамику рассматривала в качестве бытовой фатьяновской посуды [1963, с. 196–197]. И только благодаря работам И.В. Гавриловой и О.С. Гадзяцкой термин «фатьяноидная» керамика начал приобретать строго научное обоснование. Обе исследовательницы на основе изучения материалов разных районов Верхнего Поволжья пришли к выводу, что фатьяноидная керамика возникает в результате контактов фатьяновского и местного населения, которое в разных районах было различным [Гаврилова, 1983; Гадзяцкая, 1992]. В связи с этим О.С. Гадзяцкая предложила выделять культуры с фа-тьяноидной керамикой [1992, с. 139].

Для данной работы очень перспективными оказались материалы стоянок Николо-Перевоз I и II, содержащие большое количество как фатьяновской, так и фатьяноидной керамики. Их анализ позволяет ответить на вопрос: что же такое фатьяноидная керамика и какие историко-культурные явления она отражает?

Использованные материалы

Неолитическое поселение Николо-Перевоз I (Талдомский р-н Московской обл.) было открыто и раскапывалось в 1934 г. Б.С. Жуковым. С 1958 г. памятник исследовался экспедицией Государственного исторического музея под руководством В.М. Раушенбах. В 1962 г. немного севернее было открыто поселение Николо-Перевоз II. Оба памятника многослойные, с частично перемешанными слоями верхневолжской, льяловской, волосовской, фатьяновской и дьяковской культур. На них в большом количестве найдена и фа-тьяноидная керамика.

В 1958 г. на стоянке Николо-Перевоз I было открыто коллективное погребение, которое В.М. Раушенбах определила как фатьяновское и датировала не ранее середины II тыс. до н.э. В могильной яме размером 3,4 × 2,5 м лежало девять скелетов. Три из них определены как женский, детский и мужской (определения

М.М. Герасимова). Шесть покойников были уложены головой на юго-запад, три – на северо-восток; один в вытянутом положении на спине, остальные в скорченном на боку. В районе позвоночника трех скелетов найдены волосовские кремневые наконечники стрел. Погребальный инвентарь включал пять глиняных сосудов, в т.ч. маленькую чашечку, два каменных сверленых топора-молота, пять кремневых наконечников стрел и наконечник дротика. По мнению В.М. Рау-шенбах, присутствие фатьяновцев на поселении было временным и их отношения с аборигенами – враждебными, о чем свидетельствует коллективное захоронение фатьяновцев, погибших в бою или в результате эпидемии [Раушенбах, 1960].

О.Н. Бадер и А.Х. Халиков, оспаривая принадлежность погребения к фатьяновской культуре, считали его балановским с «типично ошпандинским комплексом» [1976, с. 80], который датируется XIII–XII вв. до н.э. Б.С. Соловьев, в отличие от О.Н. Бадера и А.Х. Халикова, считает, что в результате смешения балановских и атликасинских племен возникли «синкретические балановско-атликасинские и ошпандинско-хуласю-чинские комплексы»* [Соловьев, 2007, с. 27]. Таким образом, вопрос о культурной принадлежности погребения остается спорным.

Анализ гончарных традиций по керамике из погребения

Для установления культурной принадлежности погребения была поставлена задача выделить из всей керамической коллекции стоянок Николо-Перевоз I и II фатьяноидную керамику и выяснить ее происхождение. Из пяти сосудов, найденных в погребении, для непосредственного анализа оказались доступны только четыре (№ 1–3, 5)**.

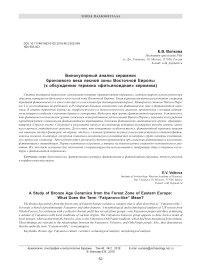

Сосуд № 1 - круглодонный горшок с шаровидным туловом и коротким сильно расширяющимся к устью горлом, без орнамента (рис. 1, 1, а ); изготовлен из среднезапесоченной сильноожелезненной глины, в которую добавлены «выжимка» из навоза и крупная дресва.

Сосуд № 2 - это также круглодонный горшок с шаровидным туловом, но у него прямое горло с отогнутым венчиком (рис. 1, 1, б). Прочерченный орнамент нанесен инструментом с тупым рабочим краем, оставившим достаточно широкие канавки. По всему гор-

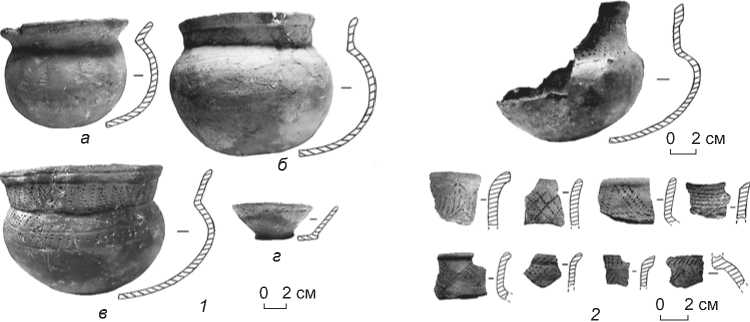

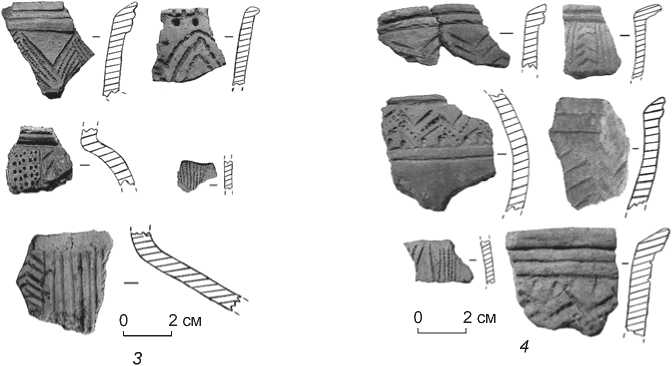

Рис. 1. Керамика с памятников Николо-Перевоз I и II.

1 – сосуды из погребения; 2 – фатьяновская керамика с поселений; 3–6 – керамика фатьяноидных групп 1 ( 3, 4 ), 2 ( 5 ) и 3 ( 6 ).

лу идет горизонтальный зигзаг. Вторая орнаментальная зона расположена на плечике и состоит из образа «горизонтальный ряд вертикальных или наклонных линий». Орнаментальные зоны ограничиваются прямыми линиями, которые выполнены разными инстру- ментами: в месте соединения горла и плечика идет отпечаток шнура, а вторая линия прочерчена инструментом, которым наносился весь остальной орнамент на сосуде. Донная часть не орнаментирована. Формовочная масса такая же, как у сосуда № 1.

Сосуд № 3 - круглодонный горшок с шаровидным туловом и прямым горлом (рис. 1, 1, в ). Орнаментирован зубчатым штампом и инструментом для прочерчивания с округлым рабочим краем, такого же типа, как на сосуде № 2. По венчику прочерчена горизонтальная прямая линия. На горле зубчатым штампом нанесена косая решетка, которая на небольшом (5 см) участке прерывается параллельными переменно-наклонными линиями. На плечике и чуть ниже находятся две орнаментальные зоны, заполненные образом «горизонтальный ряд вертикальных или наклонных линий». Последние также выполнены зубчатым штампом. Ряды разделяет прочерченная прямая линия, такая же ограничивает нижнюю орнаментальную зону. Донная часть не орнаментирована. Сосуд изготовлен из силь-нозапесоченной глины, в которую добавлены «выжимка» из навоза, крупные шамот и дресва.

Сосуд № 4 - судя по описанию и фотографии, это круглодонный горшок с шаровидным туловом, «укороченной шейкой и более отогнутым бортиком» [Ра-ушенбах, 1960, с. 32–34, рис. 3, 8 ]. Орнаментирован инструментом с округлым рабочим краем, оставившим небольшие и неглубокие вдавления. Им было нанесено два горизонтальных ряда вертикальных или наклонных линий на горле и один на плечике сосуда. Донная часть не орнаментирована.

Сосуд № 5 - маленькая неорнаментированная чашечка на поддоне (рис. 1, 1, г ). Формовочная масса аналогична вышеописанной, только шамот и дресва средних размеров.

Сравнительный анализ керамики из погребения и керамических комплексов фатьяновской культуры в целом и ее московской локальной группы, данные по которым получены ранее [Волкова, 1996, с. 84–114], показал ряд различий в гончарных традициях. Во-первых, в фатьяновской культуре пока не встречены чашечки с поддоном (сосуд № 5), не характерны для нее сосуды с сильно расширяющимся горлом (сосуд № 1) и отогнутым венчиком (сосуды № 2 и 4). Во-вторых, горизонтальный зигзаг на сосуде № 2 выполнен в несвойственной фатьяновцам манере. Обычно на фатьяновской керамике, если этот образ занимает всю орнаментальную зону, зигзаг не увеличивали в размере, а наносили несколько рядов мелкого. В образе «горизонтальный ряд вертикальных или наклонных линий» на сосуде № 2 линии сильно разреженные и длинные, что также не характерно для фатьянов-ской керамики. Фатьяновцы не наносили горизонтальную прямую линию по венчику (сосуд № 3). Образы орнамента, выполненные неглубокими ямками (сосуд № 4), редко встречаются на фатьяновской керамике. В-третьих, по сосудам из погребения зафиксированы две разные технологические традиции, широко распространенные у фатьяновцев: 1) изготовление сосудов из сильнозапесоченной глины, в которую до- бавлены «выжимка» из навоза, шамот и дресва (сосуды № 3 и 5); 2) использование для формовочной массы среднезапесоченной сильноожелезненной глины, «выжимки» из навоза и дресвы (сосуды № 1 и 2).

Таким образом, по керамическому комплексу из погребения на поселении Николо-Перевоз I фиксируется ряд отклонений от гончарных традиций как фатьяновской культуры в целом, так и московской локальной группы этой культуры.

Фатьяноидные гончарные традиции

Какому же населению принадлежат выявленные чуждые фатьяновцам традиции? Для ответа на этот вопрос «фатьяновская» керамика со стоянок Николо-Перевоз I и II была подвергнута специальному техникотехнологическому и морфологическому анализу. Сначала по орнаментальным традициям весь комплекс был разделен на собственно фатьяновскую (фрагменты от 87 сосудов; рис. 1, 2 ) и фатьяноидную (фрагменты от 42 сосудов) керамику, а затем последняя по особенностям рецептов формовочных масс и частично орнаментации – на три группы.

Фатьяноидная группа 1 включает фрагменты 23 сосудов (рис. 1, 3, 4 ), в которых фатьяновские традиции сочетаются с ошпандинскими. К последним относятся: 1) орнаментальный образ «горизонтальная прямая линия» на венчике сосуда, представленный не тонкой традиционной для фатьяновской керамики линией, а достаточно широкой канавкой; 2) присутствие на сосуде таких же вертикальных канавок; 3) заштрихованные особым образом удлиненные треугольники; 4) нетрадиционное для фатьяновской культуры сочетание орнаментиров (на одном сосуде присутствуют элементы, выполненные зубчатым и гладким штампами, а также небольшим тупым инструментом, которым прочерчены канавки и сделаны вдавления). Формовочная масса этих сосудов представлена тремя распространенными у фатьяновцев рецептами.

Фатьяноидная группа 2, где фатьяновские традиции сочетаются с волосовскими, включает фрагменты 11 сосудов (рис. 1, 5 ). Они выделяются тем, что, во-первых, орнаментальный образ «горизонтальный ряд вертикальных или наклонных линий» нанесен по торцу венчика, во-вторых, элемент, из которого состоит этот образ, обычно в 2 раза длиннее, чем традиционный фатьяновский, т.е. орнаментир имел более длинный рабочий край. Кроме того, данную группу отличает специфический состав формовочной массы: вместо традиционной для фатьяновской керамики «выжимки» из навоза добавлен птичий помет.

Фатьяноидная группа 3 состоит из керамики, в которой фатьяновские традиции сочетаются с традициями населения неясного происхождения (рис. 1, 6 ).

К ней отнесены фрагменты восьми сосудов. Они отличаются от фатьяновских, во-первых, наличием орнаментов, нанесенных длинным зубчатым штампом; во-вторых, нетрадиционным выполнением образов «горизонтальный ряд вертикальных или наклонных линий» и «горизонтальный зигзаг»; в-третьих, использованием для орнаментации одного сосуда и гладкого, и зубчатого штампа. В формовочную массу керамики иногда добавлена не «выжимка» из навоза, а сам навоз во влажном состоянии. Остальные компоненты аналогичны фатьяновским.

Необходимо подчеркнуть, что во всех трех группах доминируют именно фатьяновские традиции. Это фа-тьяновские орнаментальные образы и двух- или трехсоставные рецепты формовочной массы с использованием органического вещества, шамота и дресвы. Что касается форм посуды, то по изученным фрагментам можно отметить наличие во всех группах сосудов с высоким прямым горлом.

Сравнительный анализ фатьяновских и фатьяноидных гончарных традиций

Фатьяноидные группы были сопоставлены с сосудами из погребения, фатьяновской керамикой с поселений и посудой московской локальной группы этой культуры по тем гончарным традициям, которые удалось зафиксировать в ходе анализа*. На качественном уровне выявлены гончарные традиции и оценена степень их распространенности, а на количественном рассчитан коэффициент сходства (КС) между всеми выделенными группами керамики по отдельным ступеням гончарного производства и стилистическим орнаментальным уровням (методику расчета коэффициента сходства см.: [Волкова, 2010, с. 93]).

Исходное пластичное сырье . Для керамики из погребения фиксируется использование в равной степени средне- и сильнозапесоченной глины (по 50 %). Сырьем для фатьяновской посуды с поселений в основном служила сильнозапесоченная глина (79 %), значительно реже - средне- (13 %) и слабозапесочен-ная (8 %). Для фатьяноидных групп зафиксировано преобладание традиции использования сильнозапе-соченной глины (1-я - 70 %, 2-я - 82, 3-я - 63 %), хотя в 1-й группе представлена керамика из слабозапесо-ченной (17 %), незапесоченной (9 %) и среднезапесо-ченной (4 %) глины, во 2-й - из среднезапесоченной (18 %), в 3-й - из слабо- (25 %) и среднезапесоченной

(13 %). Для московской локальной группы фатьянов-ской культуры характерно использование среднезапе-соченной глины (95 %). По степени сходства керамика из погребения ближе всего к фатьяноидной группе 2 (КС = 68 %).

Составление формовочной массы . Напомню, что для керамики из погребения зафиксированы два рецепта (по 50 %): глина + «выжимка» из навоза + дресва и глина + «выжимка» из навоза + шамот + дресва. Для фатьяновского керамического комплекса также характерно добавление «выжимки» из навоза, которая присутствует во всех формовочных массах; кроме нее, добавляли шамот (43 %), шамот и дресву (37 %), реже дресву (18 %). В единичных случаях формовочная масса состояла только из глины и «выжимки» из навоза (2 %). В фатьяноидной группе 1 зафиксированы четыре рецепта, в которых помимо глины и «выжимки» из навоза представлены шамот + дресва (35 %), дресва (36 %), шамот (22 %), песок (9 %). В фатьяно-идной группе 2 отмечено наибольшее разнообразие рецептов. Из них наиболее распространенными являются глина + птичий помет (27 %) и глина + птичий помет + дресва (27 %), остальные варианты (глина + «выжимка» из навоза + дресва, глина + «выжимка» из навоза + шамот, глина + птичий помет + шамот, глина + птичий помет + шамот + дресва) встречены только в одном-двух сосудах каждый. В фатьяноидной группе 3 зафиксировано пять рецептов: глина + «выжимка» из навоза + шамот (25 %), то же + дресва (25 %), глина + «выжимка» из навоза + дресва (25 %), глина + «выжимка» из навоза (12 %) и глина + навоз + шамот (12 %). Для керамики московской группы отмечено присутствие во всех формовочных массах «выжимки» из навоза. Кроме нее, добавляли шамот (61 %), реже дресву (18 %), шамот и дресву (18 %). В единичных случаях встречен рецепт глина + «выжимка» из навоза (2 %). По степени сходства традиций составления формовочной массы керамика из погребения ближе всего к фатьяноидной группе 1 (КС = 86 %).

Инструменты для нанесения орнамента. По керамике из погребения зафиксировано использование четырех видов орнаментиров, но чаще всего применялся инструмент для прочерчивания (67 %). В фать-яновском комплексе также выявлено использование четырех видов орнаментиров. Среди них доминирует зубчатый штамп (72 %) и широко представлен инструмент для прочерчивания (29 %). В фатьяноидной группе 1 орнаменты нанесены пятью разными орна-ментирами. Чаще использовались инструмент для прочерчивания (65 %), зубчатый (52 %) и гладкий (30 %) штампы. Для фатьяноидной группы 2 зафиксировано применение также пяти орнаментиров. Доминируют инструмент для прочерчивания (44 %) и зубчатый штамп (33 %). В фатьяноидной группе 3 орнаменты нанесены четырьмя разными инструментами, но чаще всего использовался зубчатый штамп (75 %). Для московской локальной группы зафиксировано применение четырех видов орнаментиров. Наиболее широко представлен зубчатый штамп (55 %), но достаточно часто использовались нож для прочерчивания (38 %) и шнур (30 %). По орнаментирам керамика из погребения имеет значительное сходство с фать-яноидными группами 2 (КС = 81 %) и 1 (КС = 74 %).

Стилистический анализ орнаментальных традиций . Напомню, что для фатьяновской керамики я выделила три элемента орнамента [Волкова, 2010, с. 99]: точку, короткую и длинную прямые линии. Все они присутствуют на сосудах из погребения, но доминируют два последних (по 67 % каждый). На фатьяновской керамике с поселений отсутствует элемент «точка», а короткая прямая линия (81 %) преобладает над длинной (29 %). В фатьяноидных группах использованы все три элемента. В 1-й короткая (83 %) и длинная (65 %) прямые линии доминируют над точкой (19 %), во 2-й длинная прямая линия (67 %) - над короткой (44 %) и точкой (11 %). В фатьяноидной группе 3 превалирует короткая прямая линия (88 %). В керамике московской группы этот элемент преобладает над длинной прямой линией (75 против 58 %). По степени сходства на уровне элемента орнамента керамика из погребения ближе всего к фатьяноидной группе 1 (КС = 91 %).

На сосудах из погребения выделено пять орнаментальных образов, из которых доминируют «горизонтальный ряд вертикальных или наклонных линий» (100 %) и «горизонтальная прямая линия» (67 %). На фатьяновской керамике зафиксировано 12 образов. Три из них являются массовыми: «горизонтальный ряд вертикальных или наклонных линий» (54 %), «горизонтальная прямая линия» (34 %) и «параллельные переменно-наклонные линии» (36 %). В фатьяно-идной группе 1 представлено девять орнаментальных образов, из которых массовыми являются «горизонтальная прямая линия» (43 %) и «вертикальная елочка» (26 %). В фатьяноидной группе 2 отмечено всего четыре образа. Доминируют «горизонтальный ряд вертикальных или наклонных линий» (67 %) и «горизонтальная прямая линия» (78 %). Они же являются массовыми (по 43 % каждый) в фатьяноидной группе 3, где представлено только три образа. На керамике московской локальной группы выявлено 11 орнаментальных образов, из которых абсолютно преобладает «горизонтальная прямая линия» (92 %), очень широко распространены «косая решетка» (61 %) и «горизонтальный ряд вертикальных или наклонных линий» (57 %), достаточно массовым также является образ «параллельные переменно-наклонные линии» (39 %). Подчеркну, что образы «оконтуренный ромб» и «косая решетка» отсутствуют во всех фатьяноидных группах. По составу и распространенности орнамен- тальных образов керамика из погребения оказалась ближе всего к фатьяноидным группам 3 (КС = 64 %) и 2 (КС = 63 %). Но необходимо отметить, что сосуды из погребения и фатьяноидной группы 1 выделяются среди остальных наличием горизонтальной прямой линии на венчике.

Четыре орнаментальных образа являются массовыми почти для всех выделенных групп керамики: «горизонтальный ряд вертикальных или наклонных линий», «горизонтальная прямая линия», «горизонтальный зигзаг» и «параллельные переменно-наклонные линии». Однако в разных группах они использовались на сосудах в различных мотивах*. Так, на керамике из погребения образы «горизонтальный ряд вертикальных или наклонных линий» и «горизонтальный зигзаг» использованы только в основном мотиве, а «горизонтальная прямая линия» - в дополнительном. Образ «параллельные переменно-наклонные линии» нанесен только в один ряд. На фатьянов-ской керамике с поселений в дополнительном мотиве чаще всего встречаются образы «горизонтальный ряд вертикальных или наклонных линий» (78 %) и «горизонтальная прямая линия» (96 %), «горизонтальный зигзаг» представлен исключительно в основном мотиве, а образ «параллельные переменно-наклонные линии» нанесен только в один ряд. Для фатьяно-идной группы 1 характерно использование образов «горизонтальный ряд вертикальных или наклонных линий» (100 %) и «горизонтальная прямая линия» (96 %) в дополнительных мотивах, а образа «горизонтальный зигзаг» - только в основном. Параллельные переменно-наклонные линии здесь вообще не встречены. В фатьяноидной группе 2, наоборот, преобладает изображение в основном мотиве образов «горизонтальный ряд вертикальных или наклонных линий» (67 %) и «горизонтальная прямая линия» (57 %). Горизонтальный зигзаг здесь отсутствует, а образ «параллельные переменно-наклонные линии» нанесен только в один ряд. В фатьяноидной группе 3 образ «горизонтальный ряд вертикальных или наклонных линий» есть только в основном мотиве (100 %), образ «параллельные переменно-наклонные линии» нанесен в один ряд, остальные два образа отсутствуют. Для керамики московской локальной группы фать-яновской культуры характерно использование преимущественно в дополнительном мотиве образов «горизонтальный ряд вертикальных или наклонных линий» (71 %), «горизонтальная прямая линия» (74 %)

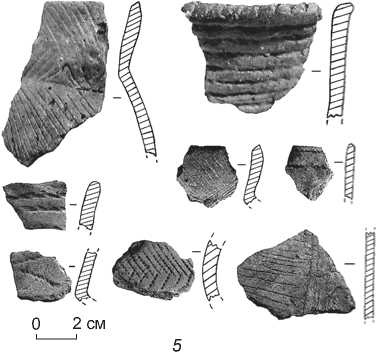

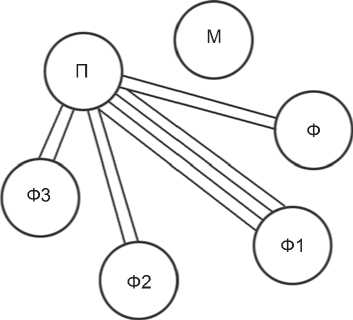

Рис. 2. Граф связей керамики из погребения с остальными керамическими группами.

П – сосуды из погребения, М – керамика московской локальной группы, Ф – фатьяновская керамика с поселений, Ф1–Ф3 – фатьяноидные группы.

и «горизонтальный зигзаг» (55 %). Образ «параллельные переменно-наклонные линии» наносился в большинстве случаев в один ряд (95 %).

Существенно различаются в разных керамических комплексах только мотивы образа «горизонтальный ряд вертикальных или наклонных линий». Если на керамике из погребения, в фатьяноидных группах 2 и 3 этот образ использован преимущественно в основном мотиве, то в фатьяновском комплексе и фа-тьяноидной группе 1 – в дополнительном. По мотивам образа «параллельные переменно-наклонные линии» исследуемые керамические комплексы не различаются. А образ «горизонтальный зигзаг» во всех группах керамики, кроме московской, использован в основном мотиве.

По мотивам образа «горизонтальный ряд вертикальных или наклонных линий» сосуды из погребения ближе всего к фатьяноидной группе 3 (КС = = 75 %), по мотивам образов «горизонтальный зигзаг» и «горизонтальная прямая линия» – к фатьяновской керамике (КС соответственно 100 и 96 %) и фатьяно-идной группе 1 (КС – 100 и 90 %). По значениям максимальной степени сходства был построен граф связей керамики из погребения с остальными группами (рис. 2), на котором каждому высокому коэффициенту сходства соответствует одна линия. Он демонстрирует преимущественные связи с фатьяноидной группой 1 и полное отсутствие таковых с керамикой московской локальной группы.

Выводы

По результатам анализа керамического комплекса стоянок Николо-Перевоз I и II и коллективного погребения можно сделать следующие выводы. Во-первых, прежде чем перейти непосредственно к керамике, необходимо отметить, что в коллективном погребении на стоянке Николо-Перевоз I фиксируются значительные отклонения от о сновных погребальных традиций фатьяновского населения (подробное описание этих традиций см.: [Волкова, 2010, с. 81–85]). В первую очередь это касается погребального инвентаря. Во всех парных и двух коллективных (могильник Болшневский II) фатьяновских захоронениях он четко лежал у каждого погребенного на своих определенных местах (у ног, головы или пояса). Далее, совершение погребения на месте поселения не характерно для фатьяновцев, в то время как у волосовцев является устойчивой традицией [Крайнов, 1987, с. 23]. Возможно, это проявление смешения фатьяновской и волосовской погребальной обрядности.

Во-вторых, керамика из погребения характеризуется в большей степени смешанными фатьяноидными гончарными традициями, а не фатьяновскими. По рецептам формовочных масс она близка фатьяноидной группе 1, по использованным орнаментирам – группам 1 и 2, по элементам орнамента – группе 1, по орнаментальным образам – группам 2 и 3, по мотивам орнаментальных образов – фатьяновской керамике, а также фатьяноидным группам 1 и 3. Количественный анализ степени сходства по технологическим и орнаментальным гончарным традициям и выделение наиболее сильных связей наглядно демонстрирует наибольшую близость керамики из погребения с фа-тьяноидной группой 1. Это позволяет сделать вывод, что она, а следовательно, и само погребение оставлены населением со смешанными фатьяновско-ошпан-динскими гончарными традициями, возможно, при участии населения со смешанными фатьяновско-во-лосовскими традициями.

В-третьих, есть все основания предполагать, что фатьяноидная группа 2 сложилась на месте, поскольку на памятнике имеется и волосовская, и фатьянов-ская керамика. В то время как фатьяноидная группа 1 появилась здесь, скорее всего, уже в сложившемся виде, т.е. смешение фатьяновского и ошпандинского населения произошло за пределами данного поселения. В пользу этого говорит отсутствие на памятнике типичной ошпандинской керамики с устойчивым рецептом формовочной массы: глина + «выжимка» из навоза + шамот. Вероятно, при продвижении с востока на запад ошпандинское население смешивалось с родственным фатьяновским, в результате чего и образовалась фатьяноидная группа 1, для которой характерны отдельные ошпандинские орнаментальные образы и такие фатьяновские рецепты формовочных масс, как глина + «выжимка» из навоза + дресва и глина + «выжимка» из навоза + шамот + дресва, причем даже в шамоте фиксируется дресва, что указывает на устойчивость традиции ее использования.

В-четвертых, сложение фатьяноидной группы 3 также могло происходить на поселении. Вполне вероятно, что в нем, помимо фатьяновцев, участвовало население, оставившее керамику, названную мною «керамика эпохи бронзы». Но их культурная принадлежность пока не выяснена.

Таким образом, я предполагаю, что в волосов-ские поселения пришла небольшая группа фатьянов-цев, которая не только мирно жила с волосовцами, но и вступала с ними в брачные отношения, в результате чего и сложились смешанные фатьяновско-воло-совские гончарные традиции. Возможно, чуть позднее здесь появилась группа смешанного фатьяновско-ош-пандинского населения, которому и принадлежит коллективное погребение на стоянке Николо-Перевоз I.

В заключение отмечу, что сделанные выводы имеют определенное методическое значение. Поскольку во всех случаях особенности т.н. фатьяноидной керамики зависят от того, какие группы населения участвовали в смешении с фатьяновцами, мне представляется неправомерным использование общего термина «культуры с фатьяноидной керамикой». Кроме того, когда смешиваются коллективы, находящиеся на разном уровне социально-экономического развития (как, например, фатьяновцы и волосовцы), результаты смешения гончарных традиций оказываются более яркими, чем в случае коллективов примерно одного уровня (типа фатьяновцев и ошпандинцев). Данное явление типично для древней этнокультурной истории. Примером могут служить процессы смешения различных групп андроновского населения Северного Казахстана с группами местного населения юга Западной Сибири.

Список литературы Бинокулярный анализ керамики бронзового века лесной зоны Восточной Европы (к обсуждению термина "фатьяноидная" керамика)

- Бадер О.Н., Халиков А.Х. Памятники балановской культуры. - М.: Наука, 1976. - 168 с. - (САИ; вып. В1-25).

- Бобринский А.А. Гончарство Восточной Европы: Источники и методы изучения. - М.: Наука, 1978. - 272 с.

- Волкова Е.В. Гончарство фатьяновских племен. - М.: Наука, 1996. - 120 с.

- Волкова Е.В. Новинковские могильники фатьяновской культуры. - М.: ИА РАН, 2010. - 246 с.

- Гаврилова И.В. Фатьяноидная керамика Костромского Поволжья // Изыскания по мезолиту и неолиту СССР. - Л.: Наука, 1983. - С. 101-109.