Биохимическая характеристика генотипов галеги восточной ( Galega orientalis Lam.), произрастающей в условиях Беларуси

Автор: Домаш В.И., Прохоров В.Н., Канделинская О.Л., Шарпио Т.П., Забрейко С.А., Грищенко Е.Р.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Биологические основы кормопроизводства

Статья в выпуске: 6 т.48, 2013 года.

Бесплатный доступ

Галега восточная ( Galega orientalis Lam. ) — кормовая культура с комплексом ценных свойств, включая раннее отрастание, быстрый рост, высокую продуктивность и питательную ценность. Активная симбиотическая азотфиксация позволяет снизить нормы минерального азота, вносимого в почву, и содержание в кормах нитратов, негативно влияющих на продуктивность и качество животноводческой продукции. Ингибиторы протеиназ и лектины способны отрицательно повлиять на биологическую ценность кормов, выступая в качестве антипитательных факторов. Однако распределение и активность компонентов системы протеолиза и лектинов в органах и тканях галеги восточной остаются недостаточно изученными. Мы провели биохимические исследования листьев и семян у 19 сортов и образцов галеги (в основном, восточно-европейского происхождения) с разными сроками весеннего отрастания, оценив активность нейтральных и щелочных протеиназ, ингибиторов трипсина, фитогеагглютинирующую активность (ФГА) лектинов, содержание, состав и переваримость белков. В целом показатели у сортов значительно варьировали. Установлена высокая кормовая ценность культуры. Для галеги восточной характерно высокое содержание белка и незаменимых аминокислот. У образцов выявлены представляющие интерес показатели по сочетанию аминокислот, важных для развития молодняка, и особенности электрофоретических спектров белков семян. Показано, что для культуры характерно незначительное количество антипитательных веществ — ингибиторов трипсина (ИТ) и лектинов (активность ИТ выше при позднем сроке начала вегетации, ФГА — у образов с ранним и средним сроком).

Галега восточная, козлятник восточный, ингибиторы трипсина, лектины, белки, аминокислоты

Короткий адрес: https://sciup.org/142134822

IDR: 142134822 | УДК: 636.086.2/.3:577.112(476)

Текст научной статьи Биохимическая характеристика генотипов галеги восточной ( Galega orientalis Lam.), произрастающей в условиях Беларуси

Галега восточная ( Galega orientalis Lam . ) — многолетняя кормовая культура семейства Бобовые ( Fabaceae ), которая обладает комплексом ценных свойств: зимостойкостью, засухоустойчивостью, высокой эффективностью использования весенних запасов влаги; ранним отрастанием весной и быстрым ростом, значительной облиственностью (60-70 %) и стабильностью семеноводства (урожайность семян до 6 ц/га и более); долголетием (10-15 лет и более); высокой продуктивностью (за 2 укоса можно получить зеленой массы до 60-70, сена — 10-15 т/га) и питательной ценностью (в 1 корм. ед. содержится 150-270 переваримого протеина), сочетающейся с низкой себестоимостью кормовой единицы и высокой переваримостью корма. Активная симбиотическая азотфиксация позволяет снизить нормы минерального азота, вносимые в почву, и содержание в кормах нитратов, оказывающих негативное влияние на продуктивность и качество животноводческой продукции (1-3).

По основным биохимическим показателям галега восточная не уступает клеверу и люцерне. Она характеризуется высоким содержанием белка, сбалансированного по аминокислотному составу, с полным набором незаменимых аминокислот. В цветках содержатся флавоноиды, в семенах — сахароза, стахиоза, стероиды, сапонины, алкалоиды, масла и высшие жирные кислоты (пальмитиновая, стеариновая, линоленовая). В листьях обна-

Работа выполнена при финансовой поддержке ГПОФИ «Ресурсы растительного и животного мира», задание 20/3.

ружены дубильные вещества, фенолкарбоновые кислоты, витамин С, гале-гин, пеганин, рутин, каротин, танин, горькие вещества, свободные сахара, а также пектины (4-8).

Вместе с тем остаются недостаточно изученными распределение и активность в органах и тканях галеги восточной компонентов системы протеолиза и лектинов, принимающих участие в регуляции метаболизма в целом, в том числе в механизмах конститутивной и индуцированной устойчивости растений. Система протеолиза, функционирование которой обеспечивается согласованным взаимодействием ингибиторов и протеолитических ферментов, участвует в процессах обмена белков (9, 10). Следует указать и на присутствие в галеге белков лектинов (гемагглютининов), которые избирательно и обратимо взаимодействуют как с углеводами в составе полисахаридов, гликолипидов и гликопротеидов, так и со свободными моно- и олигосахаридами, включая рецепторы плазматических мембран, что обеспечивает их участие в регуляции интегральных процессов в растительных клетках (11).

Ингибиторы протеиназ и лектины способны отрицательно влиять на биологическую ценность кормовой продукции, выступая в качестве ан-типитательных факторов, что необходимо учитывать при составлении сбалансированного рациона для сельскохозяйственных животных (12). Большую ценность для исследования функционального состояния протеиназно-ингибиторной системы и метаболизма лектинов приобретают сведения, полученные при анализе электрофоретического спектра этих белков, которые позволяют выявлять маркеры высокопродуктивных и устойчивых форм в процессе селекции.

Целью настоящей работы стала биохимическая характеристика сортов и форм галеги восточной разных сроков весеннего отрастания.

Методика. Объектом исследований были сорта и образцы галеги восточной, собранные в различных эколого-географических зонах. Коллекция заложена в 2004 году на полевом стационаре РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию» (г. Жодино). Почва участка — дерново-подзолистая легкосуглинистая, средне окультуренная (степень насыщенности основаниями 52,3-59,5 %), развивающаяся на легком песчанистом суглинке, подстилаемом с глубины 30-50 см рыхлым песком. Содержание гумуса в пахотном слое 2,2-2,4 %, фосфора и калия — соответственно 183-190 и 210220 мг/кг почвы, рН 6,0-6,2. Гидролитическая кислотность составляла 1,68-1,85, сумма поглощенных оснований — 10,0 мг-экв/100 г почвы.

Для биохимического анализа использовали семена и листья сортов и образцов галеги восточной, различающихся по срокам начала весеннего отрастания. Группу ранних сроков составляли сорта Widmantai, Магистр, образец № 5 (отобран из популяции сорта Гале в Минской области), Спутник, Ялгинский, Еля-ты, Горноалтайский; средних — БГСХА 3, Гале, Донецкий 90, Нестерка, образец № 2 (из популяции сорта Гале в Ленинградской области), образец № 4 (из популяции сорта Гале на территории Центрального ботанического сада НАН Беларуси), Полесская, Салют; поздних — Нальчик 2, Нальчик 3, Кавказ. Кроме того, в группу позднеспелых был включен образец галеги лекарственной к-24864, полученный из коллекции Всероссийского НИИ растениеводства им. Н.И. Вавилова (ВИР, г. Санкт-Петербург).

Активность белков — ингибиторов трипсина определяли по уменьшению скорости гидролиза субстрата ферментом (трипсином) в их присутствии (13). В качестве субстрата использовали БАПА (На-бензоил-ПЕ-аргинин-4-нитроанилид). Активность нейтральных протеиназ оценивали по методу Ансона (14). За единицу активности принимали количество фермента, вызывающего образование 1 мкмоль тирозина за 1 мин инкубации. Активность БАПАазы определяли по методу Эрлангера (15).

Общую фракцию лектинов выделяли посредством экстракции этанолом (16). Тестирование полученных препаратов лектинов выполняли с помощью реакции агглютинации эритроцитов человека I(0), Rh + (17). Фи-тогемагглютинирующую активность (ФГА) лектинов определяли посредством микротитрования на иммунологических планшетах с U-образными лунками с последующим добавлением в них 2,5 % суспензии эритроцитов. Реакцию проводили при комнатной температуре, гемагглютинацию регистрировали через 2 ч после начала титрования. Активность лектинов выражали в величинах, обратных минимальной концентрации белка (мкг белка/мл), при которой отмечали реакцию гемагглютинации, и переводили в Ед/г сырой массы.

Переваримость белка оценивали in vitro с использованием фермента панкреатина (18). Содержание белка определяли по методу Кьельдаля и методу Бредфорда (19). В последнем случае в качестве стандарта служил бычий сывороточный альбумин. Электрофорез белков из семян галеги проводили на приборе S-250 («Amercham Bioscience», Великобритания). Белки экстрагировали буфером Трис-Hd (рН 7,0), содержащим сахарозу, EDTA и 0,01 % аскорбат. Электрофорез осуществляли в 15 % ПААГ в денатурирующих условиях по методу U.K. Laemmli (20). В качестве метчиков использовали в -галактозидазу (молекулярная масса 116 кД), альбумин бычий (66 кД), овальбумин (45 кД), лактатдегидрогеназу (35 кД), РНКазу (25 кД), в -лактатглобулин (18,4 кД), лизоцим (14,4 кД). Гели фиксировали 20 % ТХУ. Электрофореграммы обрабатывали с использованием компьютерной программы LAB, Control Centre v. 2.1. Аминокислотный состав белков определяли на автоматическом анализаторе Т339 (Чехия).

Опыты проводили в 2 биологических и 3-4 аналитических повторностях. Статистическую обработку данных осуществляли с использованием компьютерной программы Microsoft Excel.

Результаты. Активность нейтральных протеиназ (в расчете на абсолютно сухую массу) у исследуемых сортов и форм находилась в пределах

1. Активность протеиназ и ингибиторов трипсина в листьях у галеги восточной Galega orientalis Lam. разных сроков весеннего отрастания в фазу цветения ( X ± х , полевой стационар РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию», г. Жо-дино, 2009-2010 годы)

|

Сорт, образец |

Нейтральные протеиназы, ЕА/г |

Щелочная протеиназа (БАПАаза), ЕА/г |

Ингибиторы трипсина, ИЕ/г |

|||

|

с.м. |

абс.с.м |

с.м. |

абс.с.м |

с.м. |

абс.с.м |

|

|

Образец № 5 |

5,62±0,00 |

21,86±0,12 |

Р а н н и е 18,52±0,01 |

72,04±0,38 |

1,07±0,00 |

4,16±0,00 |

|

Спутник |

5,96±0,00 |

24,22±0,00 |

20,84±0,01 |

84,68±0,25 |

0,85±0,00 |

3,48±0,00 |

|

Widmantai |

7,46±0,00 |

25,15±0,13 |

18,60±0,00 |

72,20±0,00 |

1,04±0,00 |

4,05±0,00 |

|

Магистр |

7,50±0,00 |

30,12±0,00 |

21,36±0,00 |

85,44±0,17 |

0,84±0,00 |

3,36±0,00 |

|

Донецкий 90 |

5,45±0,00 |

25,70±0,17 |

С р е д н и е 18,24±0,01 |

86,00±0,41 |

1,34±0,00 |

5,32±0,00 |

|

БГСХА 3 |

5,47±0,00 |

25,79±0,15 |

21,60±0,00 |

93,42±0,21 |

0,73±0,00 |

3,17±0,00 |

|

Образец № 2 |

5,93±0,00 |

22,54±0,12 |

18,68±0,00 |

71,00±0,22 |

1,34±0,00 |

5,09±0,00 |

|

Нестерка |

6,58±0,00 |

27,42±0,01 |

19,54±0,00 |

81,42±0,18 |

0,74±0,00 |

3,10±0,00 |

|

Гале |

7,34±0,00 |

28,68±0,20 |

21,00±0,00 |

82,06±0,17 |

0,73±0,00 |

2,86±0,01 |

|

Салют |

7,65±0,00 |

30,38±0,00 |

21,60±0,00 |

93,42±0,00 |

0,82±0,01 |

3,26±0,00 |

|

Нальчик 2 |

6,68±0,00 |

26,00±0,22 |

П о з д н и е 18,72±0,00 |

72,87±0,00 |

1,07±0,00 |

4,16±0,00 |

|

Кавказ |

5,22±0,01 |

25,82±0,32 |

18,00±0,15 |

88,99±0,75 |

1,08±0,01 |

5,36±0,00 |

|

к-24864 |

6,58±0,00 |

25,54±0,05 |

18,06±0,19 |

70,16±0,19 |

1,34±0,00 |

5,19±0,00 |

|

Примечание. БАПА - |

- N a -бензоил-DL-аргинин-4-нитроанилид, |

с.м. - сырая |

масса, абс.с.м. - |

|||

|

абсолютно сухая масса. |

||||||

21,86-30,38 ЕА/г, щелочной протеиназы — 70,16-93,42 ЕА/г, ингибиторов трипсина — 2,9-5,3 ИЕ/г (табл. 1). При этом наибольшие значения активности нейтральных и щелочных протеиназ были характерны для растений средних сроков весеннего отрастания, ингибиторов трипсина — для представителей группы поздних сроков. Тесная корреляционная связь была обнаружена между активностью нейтральных протеиназ и ингибито ров трипсина в листьях у галеги среднего срока начала весеннего отраста ния (r = -0,71), а также между активностью БАПАазы и ингибиторов трипсина (r = -0,85). Содержание ингибиторов трипсина в листьях оказалось незначительным и составляло 0,3-0,5 мг/г абсолютно сухой массы, то есть ниже предельно допустимого количества (5 мг/г абсолютно сухой массы), что свидетельствует о высокой кормовой ценности этой культуры.

Известно, что протеолитические ферменты играют важную роль не только в обмене белков в прорастающих семенах, но и в реутилизации азотистых соединений из вегетативных органов в репродуктивные (21). Белки-ингибиторы протеиназ — биологически активные вещества, образующие с ферментами неактивные (обратимые) комплексы, в которых ферменты лишены каталитической активности. Эти белки выполняют функции регуляторов активности протеолитических ферментов, а также принимают участие в формировании защитных механизмов при действии фи топатогенов и насекомых-вредителей (22). Активность ингибиторов трипсина в зрелых семенах галеги разных сроков вегетации составляла около 7 ИЕ (0,65 мг/г абсолютно сухой массы).

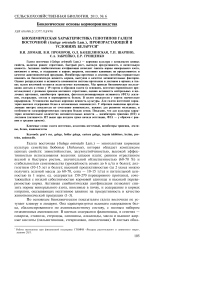

Наши исследования продемонстрировали наличие в листьях галеги восточной фитогемагглютинирующей активности (ФГА) (рис. 1). Величина ФГА лектинов в листьях у изученных образцов значительно варьировала. Установлено, что у форм с ранним сроком начала весеннего отрастания показатель ФГА (Ед/г сырой массы) находился в пределах от 4,9 (образец № 5) до 16,4 (сорт Спутник), у среднеспелых сортообразцов — от 0,4 (образец № 2) до 9,9 (сорт Гале), у представителей поздних сроков вегетации — изменялся от 0,8 (сортообразец К-24864) до 3 3,0 (сорт Кавказ).

В семенах активность лектинов варьировала от 149,2 (сорт Ялгин-ский) до 297,0 Ед/г сырой массы (сорт Магистр) у представителей ранних сроков весеннего отрастания и от 168,0 (сорт Горноалтайский) до 320,0 Ед/г сырой массы (сортообразец № 2) у генотипов средних сроков. По-види- мому, аккумуляция лектинов в галеге восточной осуществляется в боль шей степени в семенах, как это свойственно бобовым растениям (17).

Сорт

Рис. 1. Фитогемагглютинирующая активность (ФГА) лектинов в листьях у сортов галеги восточной Galega orientalis Lam. с ранним (I) , средним (II) и поздним (III) сроком весеннего отрастания (РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию», г. Жодино, 2009-2010 годы).

Максимальные значения фитогемагглютинирующей активности лектинов в листьях отмечали у растений ранних и средних сроков вегетации, однако значения этого показателя были невысокими. В доступной литературе мы не обнаружили данных о предельно допустимых количествах лектинов и их активности в кормах для сельскохозяйственных животных, поэтому делать какие-либо выводы об антипитально-сти лектинов галеги преждевременно.

В листьях галеги восточной содержалось от 15,37 (сорт Гале) до 19,79 % (образец № 5) белка. Показатель переваримости белка in vitro варьировал от 43 до 55 % (табл. 2).

Содержание белка у образцов галеги ранних сроков отрастания составляло в среднем 18,1 %, у представителей группы со средним сроком — 16,4 %; переваримость белка — соответственно 55,1 и 48,1 %. В 1 кг сухой массы у образцов галеги с ранним сроком отрастания содержалось 91 г, со средним сроком — 79 г переваримого белка, что согласуется с данными других авторов (2).

-

2. Содержание белка в листьях у образцов галеги восточной Galega orientalis Lam. разных сроков весеннего отрастания в фазу цветения и его переваримость ( X ± х , РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию», г. Жодино, 20092010 годы)

-

3. Аминокислотный состав (мг/100 мг белка) в листьях у галеги восточной Galega orientalis Lam. (РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию», г. Жодино, 2009-2010 годы)

Сорт, образец Содержание белка в расчете на абсолютно сухую массу, % | Переваримость белка, %

Р а н н и е

|

Магистр |

17,10±0,01 |

47,37±0,34 |

|

Спутник |

18,90±0,01 |

52,44±0,69 |

|

Widmantai |

16,50±0,01 |

47,03±0,16 |

|

Образец № 5 |

19,79±0,01 |

55,27±0,26 |

|

С р е д н и е |

||

|

Гале |

15,37±0,01 |

50,00±0,58 |

|

БГСХА 3 |

15,51±0,01 |

49,59±0,28 |

|

Нестерка |

17,20±0,16 |

43,61±0,78 |

|

к-24864 |

15,42±0,01 |

46,91±0,26 |

|

Салют |

17,39±0,01 |

49,16±0,34 |

|

Донецкий 90 |

17,68±0,16 |

49,23±0,42 |

У исследуемых образцов галеги было установлено высокое содержание незаменимых аминокислот (табл. 3).

|

Аминокислота |

Сорт, образец |

|

№ 5 Widmantai Спутник | Нестерка | Гале Донецкий Салют | БГСХА к-24864 |

Незаменимые аминокислоты:

|

Вал |

5,13 |

4,89 |

4,95 |

4,94 |

4,90 |

5,02 |

5,05 |

4,84 |

4,98 |

|

Иле |

3,85 |

3,62 |

3,69 |

3,65 |

3,56 |

3,68 |

3,78 |

3,62 |

3,71 |

|

Лей |

8,56 |

8,23 |

8,47 |

8,39 |

8,17 |

8,61 |

8,50 |

8,28 |

8,54 |

|

Лиз |

5,79 |

6,23 |

5,97 |

6,16 |

5,90 |

6,05 |

6,14 |

6,20 |

6,04 |

|

Мет |

1,14 |

1,03 |

1,10 |

1,09 |

1,04 |

0,94 |

1,07 |

1,12 |

1,14 |

|

Тре |

5,20 |

4,69 |

4,72 |

4,85 |

4,70 |

4,78 |

4,56 |

4,52 |

4,89 |

|

Фен |

5,59 |

5,96 |

5,71 |

5,66 |

5,56 |

5,65 |

5,62 |

5,91 |

5,79 |

|

Заменимые аминокислоты: Глу 2,42 12,00 |

12,13 |

12,35 |

12,08 |

12,34 |

12,34 |

11,83 |

12,58 |

||

|

Арг |

5,76 |

5,89 |

5,91 |

5,94 |

5,65 |

5,74 |

5,59 |

5,57 |

6,07 |

|

Сер |

5,14 |

4,93 |

5,14 |

5,03 |

5,30 |

5,14 |

4,90 |

5,15 |

5,01 |

|

Про |

6,60 |

5,54 |

6,58 |

6,21 |

6,83 |

6,13 |

7,02 |

6,65 |

5,69 |

|

Цис |

0,51 |

0,72 |

0,74 |

0,74 |

0,62 |

0,61 |

0,74 |

0,65 |

0,76 |

|

Гли |

5,06 |

5,19 |

5,23 |

5,15 |

5,23 |

5,28 |

5,16 |

4,86 |

5,17 |

|

Ала |

6,27 |

6,27 |

6,03 |

6,20 |

5,97 |

6,11 |

6,04 |

5,63 |

6,20 |

|

Тир |

5,15 |

5,71 |

5,01 |

5,31 |

5,22 |

5,46 |

5,02 |

5,29 |

5,28 |

|

Гис |

3,01 |

3,56 |

2,99 |

3,32 |

3,02 |

3,09 |

3,17 |

3,39 |

3,03 |

|

Сумма: общая |

95,33 |

94,91 |

95,00 |

95,16 |

95,03 |

94,94 |

94,95 |

94,37 |

95,06 |

|

незаменимых аминокислот |

35,26 |

34,65 |

34,61 |

34,74 |

33,83 |

34,73 |

34,72 |

34,49 |

35,09 |

|

Арг+ Гис |

8,77 |

9,45 |

8,90 |

9,26 |

8,67 |

8,83 |

8,76 |

8,96 |

9,10 |

|

Мет + Цис |

1,65 |

1,75 |

1,84 |

1,83 |

1,66 |

1,55 |

1,81 |

1,77 |

1,90 |

|

Фен + Тир |

10,74 |

11,67 |

10,72 |

10,79 |

10,78 |

11,11 |

10,64 |

11,20 |

11,07 |

В группах с ранним и средним сроком весеннего отрастания сумма незаменимых аминокислот варьировала незначительно. Заслуживает внимания вариабельность содержания аминокислот пролина и цистеина, принимающих участие в формировании неспецифической устойчивости рас- тений. Так, наиболее высокие значения этого показателя отмечались у сортов Гале и Салют со средним сроком начала вегетации. Представляются интересными интегральные показатели суммы аминокислот аргинина и гистидина, серосодержащих аминокислот метионина и цистеина, фенилаланина и тирозина, имеющих значение для молодняка сельскохозяйственных животных (23). Сорт Widmantai характеризовался наибольшими значениями суммы по аргинину и гистидину, а также фенилаланину и тирозину.

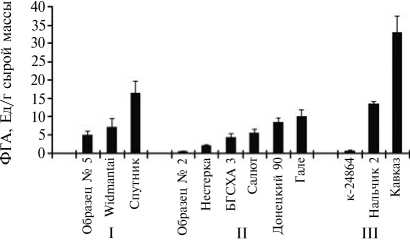

Электрофоретический спектр белков семян у галеги восточной был представлен 18-26 компонентами, основная часть которых оказалась сосредоточенной в области молекулярных масс 35-124 кДа. Сорт Нальчик 2 характеризовался отсутствием ярко выраженного полипептида в области

Рис. 2. Электрофоретический спектр белков семян у галеги восточной Galega orientalis Lam. с разным сроком весеннего отрастания: 1 — белки-маркеры; 2 — Нальчик 3; 3 — Нальчик 2; 4 — Полесская; 5 — Нестерка; 6 — Донецкий 90; 7 — Ялтинский; 8 — образец № 4; 9 — Горноалтайский; 10 — Магистр; 11 — Еля-ты (РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию», г. Жодино, 2009-2010 годы).

14 кДа, сорт Нестерка — отсутствием полипептидов в области 14-25 и 35 кДа. Отмеченные у галеги особенности электрофоретического спектра белков семян могут быть использованы в селекции этой важной кормовой культуры.

Таким образом, у различных сортов и образцов галеги восточной листья характеризуются высоким содержа- нием белка, в состав которого входят все незаменимые аминокислоты. По набору аминокислот у исследованных форм не наблюдается высокой внутривидовой вариабельности. Не выявлены особенности ами нокислотного состава белка в связи со сроками весеннего отрастания. Из образцов с ранним сроком наиболее перспективными по содержанию белка оказались сорт Спутник и образец № 5, со средним — сорта Салют и Донецкий 90. Культура содержит незначительное количество антипитательных белков — ингибиторов трипсина и лектинов.

Л И Т Е Р А Т У Р А

-

1. Л а м а н НА., П р о х о р о в В.Н., М о р о з о в а И.М., С а к о в с к а я А.Г. Галега восточная — многолетняя высокобелковая кормовая культура: биологические особенности, технология возделывания, хозяйственное использование. Минск, 2008.

-

2. Я р о ш е в и ч М.И., К у х а р е в а Л.В., Б о р е й ш а Н.С. Галега восточная — перспективная кормовая культура. Биология, кормовая ценность, требования к условиям произрастания, особенности возделывания. Минск, 1991.

-

3. К ш н и к а т к и н а А.Н., Г у щ и н а В.А., Г а л и у л л и н А.А. Продукционный процесс агрофитоценоза козлятника восточного в условиях Среднего Поволжья. Сельскохозяйственная биология, 2003, 2: 101-107.

-

4. С т р е л ь ц и н а С.А., Ю д к е в и ч Е.В., Ж у к о в а М.А, К о н а р е в А.В., Д з юб е н к о Н.И. Биохимическая характеристика козлятника восточного ( Galega orientalis Lam). Аграрная Россия, 2006, 6: 46-52.

-

5. Т о к а р ь Н.А. Галега восточная. В сб.: Новые и малораспространенные кормосилосные растения. Киев, 1969: 149-152.

-

6. 3 е в а х и н а Ю.А., О ф и ц е р о в Е.Н. Сравнительное содержание пектиновых ве

ществ в листьях и стеблях Galega orientalis. Химия растительного сырья, 2003, 2: 33-38.

-

7. С т р е л ь ц и н а С.А., Ж у к о в а М.А., Ч а ч к о Е.В., Д з ю б е н к о Н.И., К он а р е в А.В. Сравнительный анализ внутрипопуляционной изменчивости люцерны посевной Medicago sativa L. и козлятника восточного Galega orientalis L. по биохимическим

признакам качества. Сельскохозяйственная биология, 2001, 5: 37-47.

-

8. С а г и р о в а Р.А. Онтогенетический морфогенез галеги восточной ( Galega orientalis Lam.) как перспективного кормового растения. Сельскохозяйственная биология, 2009, 4: 75-80.

-

9. М о с о л о в В.В., Г р и г о р ь е в а Л.И., В а л у е в а Т.А. Участие протеолитических ферментов и их ингибиторов в защите растений. Прикладная биохимия и микробиология, 2001, 37(7): 131-140.

-

10. Д о м а ш В.И., Ш а р п и о Т.П., 3 а б р е й к о С.А., С о с н о в с к а я Т.Ф. Протеолитические ферменты и ингибиторы трипсина высших растений в условиях стресса. Биоорганическая химия, 2008, 34(3): 353-357.

-

11. Ш а к и р о в а Ф.М., Б е з р у к о в а М.В. Современные представления о предполагаемых функциях лектинов растений. Журнал общей биологии, 2007, 68(2): 109-125.

-

12. П о н о м а р е н к о Ю.А. Питательные и антипитательные вещества в кормах. Минск, 2007.

-

13. Г о ф м а н Ю.Я., В а й с б л а й И.М. Определение активности ингибиторов трипсина в семенах гороха. Прикладная биохимия и микробиологя, 1975, 11(5): 777-787.

-

14. A n s o n M.Z. The estimation of pepsin, trypsin, papain and catepsin with hemoglobin. J. Genet. Physiol., 1938, 22: 79-89.

-

15. E r l a n g e r F., K o k o w s k y N., C o h e n W. The preparation and properties of two new chromogenic substrates of trypsin. Arch. Biochem. Biophys., 1961, 96: 271-278.

-

16. С ы т н и к о в Д.М., К о ц ь С.Я., М а л и ч е н к о С.М. Лектиновая активность различных органов сои в условиях эффективного и неэффективного симбиоза. Физиология и биохимия культурных растений, 2006, 38, 1: 53-60.

-

17. Б а б о ш а А.В., Л а д ы г и н а М.Е. Определение фитогемагглютининов в связи с вирусоустойчивостью картофеля. В кн.: Физиолого-биохимические и биофизические методы диагностики степени устойчивости растений к патогенам и другим факторам /Под ред. М.Е. Ладыгиной. М., 1992: 43-52.

-

18. Л е в и ц к и й А.П., П о х о м е н к о Л.И., В о в ч у к С.В. Биохимический метод определения переваримости зерновых белков: Метод. реком. Одесса, 1985.

-

19. B r a d f o r d M.M. Rapid and sensitive method for quantitation of microgramm quantities of protein utilizing the principle of protein dye binding. Anal. Biochem., 1976, 8: 248-254.

-

20. L a e m m l i U.K. Cleavage of structure protein during the assembly of the head of bacteriophage. Nature, 1970, 227(5259): 680-685.

-

21. Л о к ш и н а Л.А. Регуляторная роль протеолитических ферментов. Молекул. биология, 1979, 13(6): 1205-1229.

-

22. М о с о л о в В.В., В а л у е в а Т.А. Ингибиторы протеиназ и их функции у растений (обзор). Прикладная биохимия и микробиология, 2005, 41(3): 261-283.

-

23. Л е н и н д ж е р А. Основы биохимии. М., 1985, т. 2: 653-681.

ГНУ Институт экспериментальной ботаники Поступила в редакцию им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси, 6 февраля 2012 года

BIOCHEMICAL PECULIARITIES OF Galega orientalis Lam. GENOTYPES IN BELORUSSIA

V.I. Domash, V.N. Prokhorov, O.L. Kandelinskaya, T.P. Sharpio, S.A. Zabreiko, E.R. Grischenko