Биологическая ценность продуктов переработки ячменя

Автор: Типсина Н.Н., Пуляева О.С.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Технология переработки

Статья в выпуске: 8, 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены основные характеристики биологической ценности злаковой культуры ячмень и продуктов его переработки. Опираясь на данные о положительных свойствах ячменя, авторы видят использование этой культуры в продуктах питания как многообещающее и перспективное направление.

Ячмень, ячменная мука, перловая крупа, биологическая ценность

Короткий адрес: https://sciup.org/14083198

IDR: 14083198 | УДК: 582.736.3:581.481

Текст научной статьи Биологическая ценность продуктов переработки ячменя

В питании населения ведущую роль занимают продукты переработки зерна, которые имеют высокое содержание белка, углеводов, витаминов, пищевых волокон, микроэлементов. Одним из источников местного зернового сырья, обладающего высокой биологической ценностью, является ячмень. В связи с тем, что в продуктах питания в процессе технологической обработки снижается содержание незаменимых аминокислот, витаминов, ферментов, фитогормонов, увеличение использования в питании продуктов переработки зерна ячменя становится актуальной задачей.

Ячмень – одно из наиболее древних растений, которое, благодаря окультуриванию, сегодня стало одной из основных сельскохозяйственных культур в мире по занимаемой площади и валовому производству. В России, благодаря своей скороспелости, ячмень успевает созревать даже на побережье Белого моря, в Якутии и на севере Республики Коми. Проводимая работа по совершенствованию этого растения превратила его из продовольственной культуры дополнительно в кормовую и пивоваренную. По своей питательности ячмень превосходит овес, пшеницу и рожь, хорошо жуется, легко переваривается, очень питателен [3].

Культура ячмень имеет один вид и большое количество ботанических разновидностей [4]. В настоящее время в Российской Федерации насчитывается свыше 100 разновидностей ячменя [3].

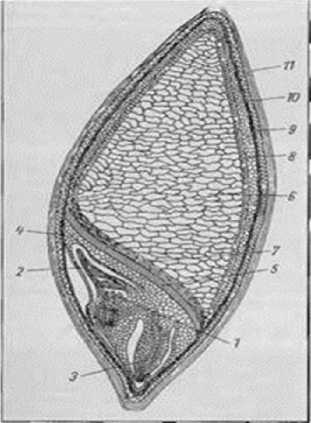

Спелое ячменное зерно представляет собой зерновку, в которой срослись обе внешние оболочки, и состоит из трех основных частей: зародыша (эмбриона), эндосперма (мучнистого тела) и оболочки (цветковой, плодовой, семенной). На рисунке представлено строение зерна ячменя.

Строение зерна ячменя: 1 – зародыш стебля; 2 – зародыш листа; 3 – зародыш корня; 4 – щиток;

5 – слой эпителия; 6 – эндосперм; 7 – пустые израсходованные клетки; 8 – алейроновый слой;

9 – оболочка семени; 10 – оболочка зерна; 11 – мякинная оболочка

Ячмень имеет сложный химический состав, который зависит от сорта, района произрастания, метеорологических и почвенных условий, массового соотношения отдельных частей зерна. Так, масса зародыша колеблется от 2,8 до 5 %, цветочных пленок – от 6 до 17 %. Ячмень состоит на 80–88 % из сухого вещества и на 12–20 % из воды. Сухое вещество представляет собой сумму органических и неорганических веществ. Органические вещества – это в основном углеводы и белки, а также жиры, полифенолы, органические кислоты, витамины и другие вещества. Неорганические вещества – это фосфор, сера, кремний, калий, натрий, магний, кальций, железо, хлор. Некоторая часть их связана с органическими соединениями.

В зерне ячменя довольно много белка (около 16 %), причем в нем содержится полный набор аминокислот, в том числе особо ценные лизин и триптофан. Белок ячменя по содержанию лизина более ценен, чем белок пшеницы, и усвоение его в организме равно 100 % .

Углеводы зерна ячменя представлены высокомолекулярными и низкомолекулярными соединениями. К ним относятся крахмал, целлюлоза, гемицеллюлоза, пектиновые вещества, продукты расщепления различных полисахаридов (водорастворимый сахар).

Ячмень содержит растворимые в эфире жиры (липиды) в количестве около 2 % от сухого вещества. Две трети липидов ячменя находятся в алейроновом слое и одна треть – в зародыше [2].

В составе ячменя только незначительная часть липидов (менее 0,1 %) присутствует в виде свободных жирных кислот, из которых 52 % приходится на долю линоленовой, 28 % – на долю олеиновой, 11 % – на долю пальмитиновой кислоты, а большая часть представлена глицеридами, эфирами глицерина и высших жирных кислот. Глицерин может образовывать с жирными кислотами моно-, ди- и триглицериды, которые составляют соответственно 0,5, 3 и 95 % общего содержания липидов. Во время прорастания ячменя происходит гидролитическое расщепление глицеридов на названные компоненты. Другим компонентом ячменного жира является воск. Он представляет собой сложный эфир жирных кислот и высокомолекулярных одноатомных спиртов [2–3].

В ячмене жиры находятся в свободном и в связанном состоянии с белками и углеводами. Около половины фосфатов присутствуют в ячмене в виде фитина, который относят также к липидам. Фитин состоит из циклического сахара инозита и остатков фосфорных кислот. На долю фитина (липоинозитгексафосфата) приходится около 0,9 % сухого вещества ячменя. В ячменном зерне фитин содержится в виде солей кальция и магния. Как фосфатный остаток, так и ионы магния, имеют большое значение для прорастания зерна. В процессе прорастания зерна в результате гидролиза фитина образуется основная часть кислотных составляющих, а именно первичные фосфаты, благодаря которым при солодоращении, а затем в сусле и пиве, поддерживается определенный уровень рН.

Ячмень богат витаминами Д, А, РР, В1, В2 (так, в 100 г ячменя содержится витаминов B1 – 0,4 мг , B2 – 0,12, РР – 1,3 мг). Витамины играют решающее значение для поддержания жизненных процессов при проращивании ячменя, роста дрожжей и брожения, участвуют в построении некоторых ферментов. Из фосфатидов веществом роста дрожжей является продукт гидролиза миоинозит, прежде называемый мезоинозитом [2].

Также в нём содержатся такие вещества, как триглецирид и токотриэнол, способные значительно понижать уровень холестерина в крови. Использование зерна ячменя на продовольственные цели определяется, прежде всего, его химическим составом, пищевой полноценностью и безопасностью.

Японские учёные утверждают, что ячмень – самый лучший источник питательных веществ, требуемых организму человека для нормального роста, здоровья и восстановления. В пищевой промышленности ячмень используется для изготовления пищевых полуфабрикатов – цельной или дробленой перловой крупы, ячневой крупы.

Перловая крупа представляет собой зерна, освобожденные шлифованием от семенных пленочных оболочек и зародышей. Это богатый источник аминокислот. Она содержит микроэлементы и много кальция, калия, железа, в ней также есть марганец, медь, цинк, кобальт, молибден, никель, хром, стронций, йод, фосфор и бром. Такой огромный набор важных микроэлементов дополняется витаминами группы В, а также витаминами А, Е, D, РР [3].

Перловая крупа по сравнению с другими видами круп из сравнительно дешевого зернового сырья (проса, овса, пшеницы) имеет более длительные сроки хранения: при соблюдении правильного режима 18 месяцев (перловая) по сравнению с 9–10 месяцев для пшена и овсянки.

Установлено, что перловая крупа содержит клетчатки больше, чем пшеница, а имеющийся в ее составе белок по своей ценности также значительно выше пшеничного белка. Также она содержит природные антибактериальные вещества. Содержащийся в изобилии в перловой крупе лизин является аминокислотой, имеющей противовирусное действие, которое также распространяется на микробы, вызывающие острые простудные инфекции [1].

Ячневую крупу производят из дробленого, но не шлифованного ячменя. В 100 г ячневой крупы содержится 1,2 г жиров и 72,7 г углеводов. Ячневая крупа содержит витамины, минералы, сложные углеводы, крахмал, достаточно большое количество пищевых волокон, насыщенные жирные кислоты, натуральные сахара и ценную клетчатку. Из ячменного поджаренного порошка делают заменитель кофе. Также ячмень является основным сырьем для пивоваренной промышленности [2].

Ячменная мука – продукт переработки ячменя. Она представляет собой однородный сыпучий продукт с мелкими частицами оболочек, цвет – серовато-белый или светло-бежевый. Химический состав пшеничной, ржаной и ячменной муки приведен в таблице [6].

Химический состав пшеничной, ржаной и ячменной муки

|

Пищевое вещество |

Вид муки |

||

|

Пшеничная 1 сорта |

Ржаная обдирная |

Ячменная |

|

|

Белки, % |

10,6 |

8,9 |

10,0 |

|

Жиры, % |

1,3 |

1,7 |

1,6 |

|

Углеводы,% |

69,0 |

61,8 |

56,1 |

|

Витамины, мг: В1 (тиамин) |

0,25 |

0,17 |

0,3 |

|

В2 (рибофлавин) |

0,08 |

0,04 |

0,1 |

|

РР |

2,2 |

1,0 |

2,5 |

|

Минеральные вещества, мг: кальций |

24 |

34 |

58 |

|

магний |

44 |

60 |

63 |

|

калий |

178 |

350 |

147 |

|

фосфор |

115 |

189 |

275 |

|

железо |

2,1 |

3,5 |

0,7 |

В хлебопечении ячмень в настоящее время применяется редко и, как правило, только в смеси с рожью и пшеницей. Свойством ячменя выводить "плохой холестерин" или избыточный холестерин давно пользуются в Западной Европе. Там часто добавляют ячменную муку в хлебные изделия и изделия диетического питания, в колбасные изделия в качестве замены сои [2].

Для улучшения химической и пищевой ценности ячменного зерна его проращивают. Проростки – пророщенные семена. Они богаты витаминами, минералами, ферментами, содержат много белка и большое количество кислорода.

В процессе прорастания углеводы под действием ферментов расщепляются на простые сахара. Сложные белки превращаются в аминокислоты, жиры – в жирные кислоты, которые представляют собой легкоперевариваемые растворимые компоненты. По мнению американских ученых, в 6 чашках пророщенного ячменя содержится дневная доза протеинов (60 г).

Ферменты в процессе прорастании значительно активизируются. Уже через несколько минут после того, как сухие семена помещены в воду, ферменты начинают превращать их в молодые ростки – хорошо усвояемую пищу для человека. В проростках, как и в других сырых продуктах, содержатся все питательные вещества [2].

В проросших зернах ячменя содержится примерно в 300 раз больше витаминов, чем в выросших из них растений. При проращивании зерна содержание витаминов С и В6 возрастает более чем в 5 раз, витамина В1 – в 1,5, фолиевой кислоты – в 4, витамина В2 – в 13 раз. Увеличивается концентрация природных антибиотиков, антиоксидантов, стимуляторов роста.

Проросшее зерно ячменя снабжает организм необходимыми микроэлементами: цинком, медью, железом, марганцем, никелем хромом, ванадием, молибденом, бериллием, титаном, серебром, селеном, кобальтом и другими микроэлементами – стимуляторами, регулирующими обмен веществ и развитие организма [4].

Развитие процесса проращивания ячменя может превратить эту культуру в «химическую биофабрику» по производству фармацевтических препаратов или нутрицевтиков или даже таких природных биохимических веществ, как, например, лизин, витамины и т.п.

Опираясь на данные о положительных свойствах ячменя, можно сделать вывод о том, что использование его в продуктах питания представляется многообещающим и перспективным направлением. Сегодня ячмень еще недостаточно используется для производства продуктов питания, однако у него есть большой потенциал, чтобы заявить о себе как о продовольственном зерне, благодаря высокой биологической ценности. Учитывая тот факт, что в России ряд регионов имеет низкое плодородие земель, а урожайность ячменя превышает урожайность пшеницы, необходимо искать новые пути использования этого вида сырья для переработки его в крупы и муку с повышенной пищевой ценностью.