Биотехнология получения и применения высокопротеиновой муки из хлопкового шрота

Автор: Бешимов Ю.С., Хайдар-заде Л.Н., Бахриддинова Н.М.

Журнал: Вестник Алматинского технологического университета @vestnik-atu

Рубрика: Техника и технологии

Статья в выпуске: 1 (114), 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье приведена биотехнология получения высокопротеиновой муки из вторичных ресурсов масложировой промышленности. Изучен химический состав шротов,полученных из семян различных разновидностей хлопчатника. Подобраны чистые культуры микроорга-низмов,сбраживающие шроты. Изучено влияние высокопротеиновой муки из хлопкового шрота в производстве пшеничного хлеба с пониженными хлебопекарными свойствами. Реко-мендовано использовать протеиновую муку в качестве белкового обогатителя в произ-водстве хлебобулочных изделий в количествеот 3-5% для улучшения качества изделий и повышения белковой ценности хлеба.

Шрот, шелуха, госсипол, микроорганизмы, протеин, хлеб, амино-кислоты, белковая ценность

Короткий адрес: https://sciup.org/140204905

IDR: 140204905 | УДК: 665.306.354.664.68

Текст научной статьи Биотехнология получения и применения высокопротеиновой муки из хлопкового шрота

В пищевой и перерабатывающей промышленности при использовании многокомпонентного сырья растительного и животного происхождения образуется около 50 млн т вторичного сырья и отходов ежегодно, в том числе в масложировой промышленности до 1,5 млн.т.[1].

Основными видами вторичных сырьевых ресурсов масложировой промышленности являются: подсолнечная лузга, жмых и шроты, фосфатидные концентраты, соапсточ-ные жиры, гудроны, отработанные отбельные глины и катализаторы, погоны дезодорации.

Эффективность использования шротов и жмыхов в кормовых рационах выражается в дополнительных привесах сельскохозяйственных животных или в снижении затрат на корма.

Рациональное направление применения шротов – производство белковых изолятов и концентратов. Растительные белки, полученные на основе шрота и жмыха, могут с большой пользой применяться в масложировой, мясной, молочной, кондитерской и других отраслях пищевой промышленности. Растительные белки помогают сохранить, а нередко и повысить питательную ценнность пищевых продуктов (при добавки от 1 до 20%), улучшают консистенцию и внешний вид. Масса готового продукта при этом увеличивается, а цена соответственно, снижается.

Наряду с экономическим аспектам вторичных сырьевых ресурсов имеется экологический аспект. В результате неиспользования производственных отходов и неконтролируемого выброса в воду, воздух и почву увеличивается антропогенная нагрузка на окружающую природную среду, что ведет к дисбалансу в экологических системах [1].

Пополнение сырьевой базы пищевой промышленности за счет неупотребляемых человеком вторичных ресурсов сельского хозяйства и пищевой промышленности всегда было в центре внимания ученых отрасли.

Цель исследования – разработка способа получения высокопротеиновой муки путем микробиологического воздействия на хлопковый шрот и рекомендации по применению полученной муки в производстве хлебобулочных изделий.

Объекты и методы исследования

Объектами исследований являются шроты, полученные из семян различных разновидностей хлопчатника и хлебобулочные изделия из пшеничной муки с пониженными хлебопекарными свойствами.

Анализ качества сырья и готовых изделий осуществляли органолептическими и физико-химическими методами в соответствии с действующей нормативно-технической документацией (ГОСТ 31805-2012. Изделия хлебобулочные из пшеничной муки. Общие технические условия). Методы опредедения массы и органолептических показателей по ГОСТ 5667, влажности по ГОСТ 21094, кислотности по ГОСТ 5670, пористости по ГОСТ 5669.

Результаты и их обсуждения

Изучены физико-химические показатели шротов, полученных при переработке различных сортов семян хлопчатника разновидностей «Бухара-1», «Бухара-8», «Варахша», выращиваемых в Бухарской области.

Шрот, полученный из-под тостера, бывает в виде порошка, а также в виде комков размером от 5 до 25 мм.

Для освобождения сырья от шелухи его измельчали на лабораторной мельнице и проссеивали через сито с размерами отверстий диаметром от 0,5 до 3,0 мм.

Определяли относительные доли полученных фракций шрота и шелухи.

В исследуемых шротах определяли: влажность, массовую долю: дисахарида, клетчатки, протеина, целлюлозы, полисахаридов.

Результаты исследований приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Химический состав шротов, полученных из семян различных разновидностей хлопчатника

|

№ |

Показатели |

Единица измерения |

Виды хлопчатника |

||

|

«Бухоро-1» |

«Бухоро-8» |

«Варахша» |

|||

|

1. |

Влажность: - шелухи - шрота |

% |

25,6 9,30 |

25,4 9,40 |

25,8 9,40 |

|

2. |

Остаточная масличность |

% |

1,93 |

1,65 |

1,45 |

|

3. |

Массовая доля : |

% |

|||

|

4. |

пектина |

% |

5,78 |

5,90 |

6,10 |

|

5. |

дисахаридов |

г/100 г |

44,07 |

44,6 |

43,35 |

|

6. |

клетчатки |

% |

5,10 |

4,60 |

4,90 |

|

7. |

целлюлозы |

% |

3,80 |

3,50 |

4,30 |

|

8. |

госсипола |

% |

0,02 |

0,018 |

0,019 |

Из таблицы 1 видно, что шрот сорта хлопчатника «Бухоро-8» по физико-химическим показателям превосходит сорта шротов «Бухоро-1» и «Варахша».

Для получения высокопротеиновой без-госсиполовой муки целесообразно использовать шрот, полученный из сорта хлопчатника «Бухоро-8» [2].

В шроте, пропущенном через сита, массовая доля госсипола составила 0,021%, протеина 49,4 %. В шелухе, полученной при просеивании шрота, содержание протеина составило 7,3%.

В составе шрота содержатся моносахара и их массовая доля еще более увеличивается при освобождении его от шелухи. Учитывая тот факт, что дрожжи класса Saccharomyces хорошо усваивают моносахара, задались целью создать условия беспрепятственного развития этих микроорганизмов. Следует учесть, что экзоферменты микроорганизмов класса Saccharomyces, разрушая молекулу госсипола, образуют 6-ти атомные гетероциклические углеводороды. Такие химические соединения могут служить хорошей питательной средой для дрожжей Saccharomyces.

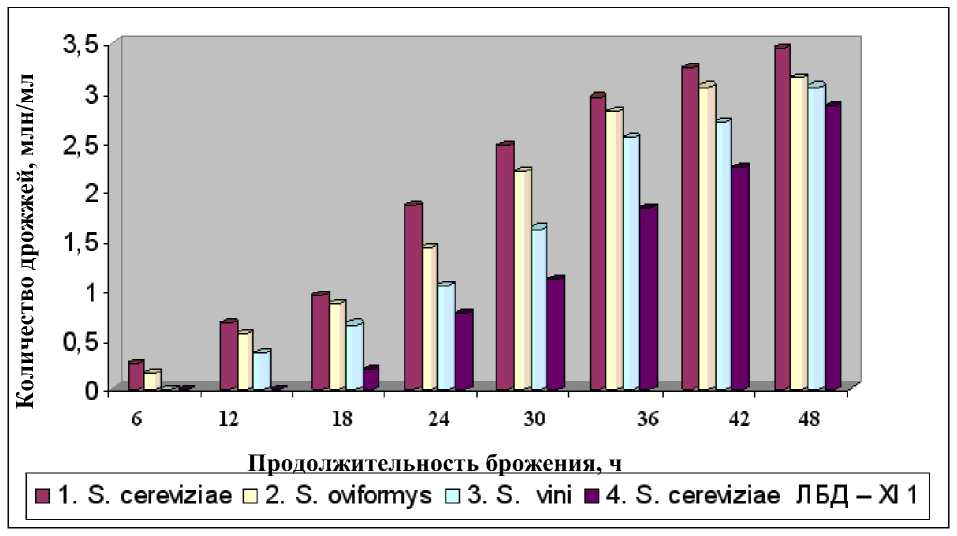

Для эксперимента использовали чистые культуры дрожжей Saccharomycescerevisiae,

Saccharomycesvini (штамм Рк-6), Saccharomycesoviformys (штамм БХ-1) и Saccharomycescereviziae ЛБД (штамм 11).

Прежде всего было необходимо установить оптимальное соотношение воды и шрота, т.е. гидромодуль, при котором процесс брожения будет протекать свободно. Соотношение шрота с водой составляло Г 1:4; Г 1:5; Г 1:6 и Г 1:7, а температура брожения 26оС (оптимальная температура для развития дрожжей), активность брожения определяли по интенсивности выделения углекислого газа. Бродящую масссу перемешивали, отбирали пробы из жидкой фазы и с помощью камеры Горяева подсчитывали количество клеток. Оптимальный результат получен в варианте с гирдромодулем, равным Г 1:6 (рис. 1).

При гидромодуле 1:6 выделение углекислого газа было максимально, массовая доля несброженных моносахаров в среде была минимальной, брожение протекало достаточно интенсивно. При таком гидромодуле дрожжевые клетки сорбируются на поверхности твердых частей шрота - в клетчатке, целлюлозе и гемицеллюлозе, в результате существенно уменьшается их массовая доля в среде.

Рисунок 1 - Зависимость интенсивности накопления бимассы дрожжей при сбраживании шротоводной смеси различным соотношением шрота и воды

Через 48 часов сбраживания в субстрате накапливается максимальное количество биомассы (в 1 см3 их количество достигает 140 млн. клеток). По окончании процесса брожения шрот отделяли от жидкой фазы и высушивали в сушильном шкафу при температуре 45-50оС. В высушенном шроте определяли массовую долю госсипола. Количество госси-пола уменьшилось до следовых, при этом содержание протеина было равно 53,7%, т.е. за счет клеток микроорганизмов массовая доля протеина увеличилась на 8,7%.

На стадии снижения бродильной активности дрожжей, когда в среде уменьшается количество питательных веществ, в целях образования дополнительного продукта питания микроорганизмы биосинтезируют гидролитические ферменты. Используя продукты жизнедеятельности дрожжей, можно гидролизовать ди- и некоторые полисахариды, однако этот способ имеет некоторые недостатки. Следует иметь ввиду, что процесс брожения необходимо проводить длительное время на экспоненциальной стадии. В этот период возможно попадание в бродящую среду диких микроорганизмов и порча бродящей массы. Если процесс брожения проводить в стерильных условиях, то потребуются дополнительные расходы. Кроме того, нельзя не считаться с возможностью лизиса клеток.

Целесообразно этот биотехнологический процесс проводить не более 48 часов.

Возможно до начала процесса брожения дисахариды шрота гидролизовать до моносахаров, усваиваемых дрожжами. Для этого водно-шротовую смесь предворительно кипятили, затем охладили (до 25-26оС) и после этого использовали. Если учесть, что в просеянном шроте имеется 15,5г/кг органических кислот, а в шротоводной смеси при гидромодуле Г=1:6 кислотность будет равной 1,6-1,8 г/100г, то с уверенностью можно сказать, что в этой среде дисахариды будут гид-ролизованы до моносахаров.

В этих целях шротоводную смесь нагревали до 85-90оС и при этой температуре выдерживали в течение 10-15 мин. Содержание моносахаров в среде до гидролиза дисахаридов составило 5,8 г/100г, после гидролиза в среде в каждых 100 г шрота оно увеличилось на 10,3 г и составило 16,3 г/100 г. Далее шротоводную смесь сбраживали дрожжами Saccharomycescerevisiae в течение 48 часов. Затем из смеси выделяли шрот, его высушивали и определяли массовую долю госсипола и протеина. Исследования показали, что в новом продукте госсипол находится в следовых количествах, а массовая доля протеина составляет 59,1%.

Для установления степени влияния высокопротеиновой муки на свойства теста и качество хлеба провели серию лабораторных пробных выпечек изделий из смеси муки пшеничной первого сорта с пониженными хлебопекарными свойствами. В мучной смеси пшеничную сортовую муку заменяли высокопротеиновой в количестве 1, 3, 5 и 7 % к рецептурному количеству муки (соответственно варианты 2,3,4,5).

Контрольными служили образцы без добавления исследуемой муки.

Таблица 2 - Режимы приготовления хлеба

|

№ т.р. |

Наименование сырья и технологические параметры |

Варианты |

||||

|

1(контроль) |

2 |

3 |

4 |

5 |

||

|

1. |

Мука пшеничная 1 с, % |

100,0 |

99,0 |

97,0 |

95,0 |

93,0 |

|

2. |

Протеиновая мука, % |

- |

1,0 |

3,0 |

5,0 |

7,0 |

|

3. |

Вода, % |

При расчете влажности теста 44% |

||||

|

4. |

Соль, г |

1,5 |

1,5 |

1,5 |

1,5 |

1,5 |

|

5. |

Дрожжи сухие, г |

2,5 |

2,5 |

2,5 |

2,5 |

2,5 |

|

6. |

Температура брожжения, оС |

48-52 |

48-52 |

48-52 |

48-52 |

48-52 |

|

7. |

Влажность, % |

43,6 |

43,5 |

43,7 |

43,5 |

43,5 |

|

8. |

Кислотность, град |

3,4 |

3,5 |

3,5 |

3,8 |

3,8 |

|

9. |

Пористость,% |

68 |

70 |

72 |

70 |

65 |

|

10. |

Плотность, см 3/100 г муки |

360 |

365 |

375 |

370 |

322 |

|

11. |

Органолептическая оценка, по 100 бальной системе |

86 |

86 |

88 |

88 |

78 |

Наилучшие результаты были получены при замене 3-5% пшеничной муки протеиновой.

Внесение высокопротеиновой муки в количестве до 3-5% способствует улучшению качества изделий: увеличивается удельный объем, пористость. Однако, внесение высокопротеиновой выше 5% приводит к потемнению мякиша хлеба. Поэтому, при увеличении дозировки муки до 7%, рекомендуется использовать при выработки хлеба из муки ржаной или смеси ржаной и пшеничной.

Жизнедеятельность человека обеспечивается ежедневным потреблением с пищей сбалансированной смеси, содержащей восемь незаменимых аминокислот и две частично заменимые [3].

Незаменимые представлены аминокислотами с разветвленной цепью углерода – лейцином, изолейцином и валином, ароматическими – фенилаланином, триптофаном и алифатическими – треонином, лизином и метионином.

К частично заменимым аминокислотам относят аргинин и гистидин, так как в организме они синтезируются довольно медленно. Недостаточное потребление аргинина и гистидина с пищей у взрослого человека в целом не сказывается на развитии, однако может возникнуть экзема или нарушиться синтез гемоглобина. В аргинине и гистидине особенно нуждается молодой организм.

Отсутствие в пище хотя бы одной незаменимой аминокислоты вызывает отрицательный азотистый баланс, нарушение деятельности центральной нервной системы, остановку роста и тяжелые клинические последствия типа авитаминоза. Нехватка одной незаменимой аминокислоты приводит к неполному усвоению других.

Протеиновая мука по содержанию аминокислот превосходит пшеничную муку первого сорта, о чем свидетельствуют данные сравнительной характеристики аминокислотного состава муки пшеничной 1 сорта, дрожжей и протеиновой муки (табл.3).

Таблица3 - Сравнительная характеристика аминокислотного состава муки 1 сорта, дрожжей и протеиновой муки

|

№п.п. |

Наименование аминокислот |

Наименование сырья |

|||

|

Пшеничная мука |

1 сорта |

Дрожжи |

Протеиновая мука |

||

|

1. |

Аспаргин |

0,41 |

0,70 |

5,70 |

|

|

2. |

Треонин |

0,32 |

0,64 |

3,00 |

|

|

3. |

Серин |

0,45 |

0,60 |

2,10 |

|

4. |

Глутамин |

3,22 |

1,60 |

11,30 |

|

5. |

Пролин |

1,05 |

0,50 |

3,20 |

|

6. |

Глицин |

0,38 |

0,50 |

1,10 |

|

7. |

Аланин |

0,36 |

0,40 |

19,60 |

|

8. |

Цистин |

0,24 |

0,12 |

2,70 |

|

9. |

Валин |

0,51 |

0,70 |

3,50 |

|

10. |

Изолейцин |

0,53 |

0,74 |

3,20 |

|

11. |

Лейцин |

0,81 |

0,90 |

8,80 |

|

12. |

Тирозин |

0,30 |

0,70 |

2,30 |

|

13. |

Фенилаланин |

0,58 |

0,50 |

3,50 |

|

14. |

Гистидин |

0,22 |

0,30 |

1,80 |

|

15. |

Лизин |

0,26 |

0,90 |

7,70 |

|

16. |

Аргинин |

0,50 |

0,50 |

2,70 |

Заключение

Таким образом, проведенные исследования позволяют нам рекомендовать использовать протеиновую муку в качестве белкового обогатителя в производстве хлебобулочных изделий.

Список литературы Биотехнология получения и применения высокопротеиновой муки из хлопкового шрота

- Лукин А.А.Основные направления совершенствования технологических процессов в масложировой промышленности//Вестник ЮУрГУ.-2013.-т.1.-№ 1.-С.15-19.

- Саломов Х.Т., Бешимов Ю.С. Получение высокопротеиновой муки из хлопкового шрота.//Пищевая технология и сервис.-2006. -№5, -С. 16

- Пищевая химия/Нечаев А.П., Траубенберг С.Е., Кочеткова А.А. и др.-СПб.: ГИОРД. 2009.-640 с.